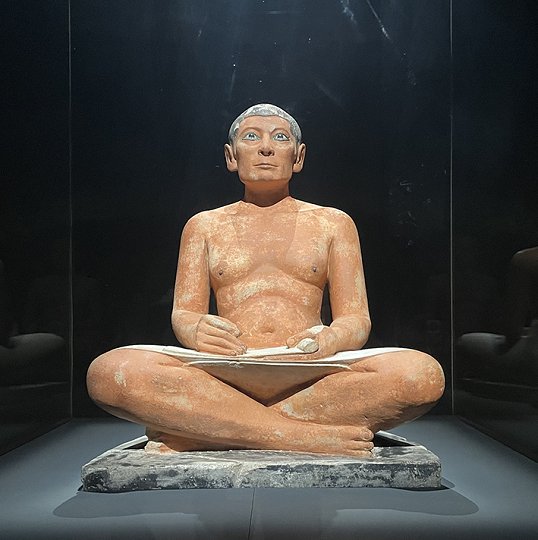

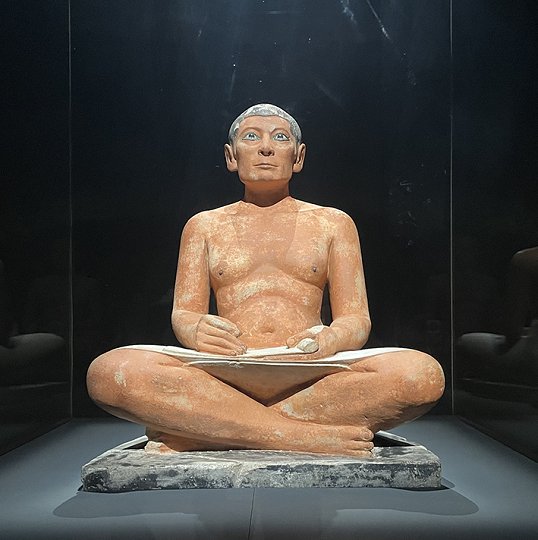

Notre ancêtre, le scribe accroupi...

Tout enfant, je me suis cru écrivain. J'ai pondu à huit ans Une petite ouvrière, mon premier roman — une dizaine de pages seulement, bel effort quand même. Adolescent, jeune adulte, j'ai continué de noircir des pages, activité aussi naturelle pour moi que de respirer. Je me souviens d'avoir écrit dans la fièvre, à vingt-sept ans, une longue nouvelle fantastique, Les prisonniers du sommeil, que les compliments polis des deux ou trois amis qui la lurent me dissuadèrent d'offrir au reste du monde. Il y eut aussi, ces années-là, une autre histoire un peu longue, Le singe qui riait tout seul, titre sympa ma foi, le reste traînant un peu la patte, plus une ribambelle d'historiettes pour enfants, ou plutôt pour adultes restés enfants, lesquelles me valurent la sympathie d'un petit éditeur qui n'alla tout de même pas jusqu'à les publier.

Et voilà que je me mets à traduire, à trente-trois ans. C'est l'âge du chemin de croix pour certains, mais pour moi, au contraire, la vie commence ! Traduire, au départ, m'apparaît sans doute comme un pis-aller, mais il me convient, me suffit amplement. Je deviens un traducteur heureux. Et du coup, au fond de moi, je ne suis plus écrivain. Les Écrivains, à mes yeux, forment une caste inaccessible, une aristocratie fermée au petit-bourgeois que je suis. Une autre espèce. Je cesse de gribouiller mes pages à moi. Il y a bien ces notes que je prends au retour de mes virées pédestres dans les banlieues, mais je ne compte rien en faire moi-même. L'immense liste de noms de maisons (plus de 4000 !) que je glane patiemment, je l'envoie à Charles Trenet pour qu'il en fasse une chanson (il ne répondra jamais) ; je songe même à confier mes notes d'explorateur à Jacques Lacarrière pour l'inciter à chanter la beauté suburbaine dans un prochain écrit.

Je les montre, ces notes, à Georges-Olivier Châteaureynaud, autre enfant de la banlieue, qui lui a consacré des pages parmi les plus fortes du genre. Il n'en fera rien non plus, mais m'encourage à continuer d'écrire jusqu'à ce que livre s'ensuive. Mes pages tombent entre les mains de Nadeau, qui les aime et les publie. Le bout du monde à Neuilly-Plaisance, mon opus 1, est né. J'ai quarante-sept ans et Nadeau m'a mis au monde. Il publiera trois autres de mes enfants : Transports solitaires, le Verbier et Coups de langue, la suite du Verbier. Il en refusera un, Progrès en vue, que j'essaierai mollement de caser ailleurs, en vain. Il voudra publier Elle, ma Grèce, mais cette fois c'est moi qui reculerai, craignant la fureur de certains Grecs que ma plume égratigne. Quelques années plus tard, les éditions des Vanneaux accueilleront Cours toujours, puis Éden et environs, où je m'autobiographie — et ferment juste après. On peut également trouver sur la Toile, chez publie.net, Babel & blabla, où le traducteur pérore sur son travail. Sans oublier le présent site, naturellement, où depuis bientôt vingt ans, chaque mois, les pages s'accumulent en un capharnaüm géant.

Ma production traduisante est certes plus monstrueuse encore, mais d'un point de vue quantitatif, aucun doute, je suis un écrivain, pleinement — et même l'un des pisseurs de copie les plus incontinents de son époque. Alors pourquoi, quand je lis quelque part «Michel Volkovitch, écrivain», cette gêne soudaine en moi ? Pourquoi je n'y crois pas ?

— Sans doute parce qu'à tes yeux, Michel, les œuvres que tu traduis sont plus importantes pour l'humanité que tes petites écritures.

— Tiens, te voilà, Volkovitch ! Il y avait longtemps. Tu me trouves donc modeste ? C'est gentil.

— Modeste, modeste... Disons que donner plus de poids à trois cents auteurs grecs, dont certains célèbres, qu'à un petit Français inconnu, ça me semble aller de soi.

— Je devrais m'effacer davantage encore ?

— Je n'ai pas dit ça ! Tâche seulement de préserver l'équilibre actuel. Garde-toi une petite place, faute de quoi tu serais malheureux, tu en voudrais aux Grecs et ferais donc du mauvais boulot. Continue d'accorder quelques jours par mois au site, et si jamais l'envie d'écrire te tourmente au-delà du supportable, tu voles quelques jours en douce, tu te cases entre deux Grecs, vite fait.

— Comme il y a deux ans avec Notre petite ville...

— Ah ! ah ! Notre petite ville...

— Pourquoi ce sourire ?

— Tu étais si attendrissant ! Griffonnant pendant des jours, des semaines, au moindre moment libre, obsédé, possédé, comme les grands écrivains dans les films... Et puis c'était marrant, cette idée de ne pas publier tout en publiant, ce bouquin hors commerce distribué aux seuls amis. Tu es rusé sous tes dehors naïfs.

— Tu ne vas tout de même pas me reprocher ma discrétion ?

— Non, mais ne joue pas non plus les petits saints. Tu savais très bien que tu ne trouverais pas d'éditeur et que même édité tu n'allais pas toucher les foules. Et aussi — je te connais — j'ai senti derrière ta noble indifférence aux feux de la rampe un orgueil sournois, celui de ne pas faire comme les autres, de te dresser contre le système, d'incarner à toi seul la résistance au règne de la marchandise.

— Holà, doucement, Volkovitch ! Je ne crache pas sur le système. Si par exemple un éditeur fou s'intéressait à des textes du site, je ne lui dirais peut-être pas non, j'en serais heureux, mais côté bonheur j'ai déjà ma dose. J'ai l'impression d'avoir reçu, de ce côté-là, tout ce que pouvait espérer un petit bonhomme dans mon genre. Le succès du Verbier m'a comblé à jamais. L'ivresse des projecteurs, je ne suis pas contre, mais être lu par dix ou vingt personnes, plus ou moins proches, c'est bien aussi, plus intime, chaleureux.

— Et en rendant tes livres moins accessibles, tu espères peut-être, stupidement, de les rendre plus précieux à l'avenir...

— Tu ne crois pas que tu pousses un peu loin ?

— En tous cas tu récidives.

— Comment ? Tu sais déjà ?

— Je sais tout sur toi, Michel.

— Même que je viens de... ?

— Oui, de faire imprimer On a marché quelques étés, le récit des vadrouilles de ta jeunesse dans le Massif central et la région de Digne, que même tes fans les plus chauds s'endormiront en lisant.

— C'est ça, moque-toi. Je suis sûr d'avoir un lecteur, au moins ! Une lectrice de préférence. Qu'il ou elle se plaise à me lire, et je n'aurai pas perdu mon temps.

— Je connais même ton nouveau projet ! Les histoires que tu racontais à tes enfants le soir jadis, il y a plus de trente ans, dont vous avez presque tout oublié sauf les titres, «Le secret de Marie Marounian», «Maud la maudite», «Les pirates de la Marne» (mon dieu...), que tu rêves de reprendre et de réinventer. Le virus t'a repris. Tu piaffes. Rien que d'y penser, là, tes yeux brillent.

— J'avoue tout. Je me disais souvent, il faudrait écrire tout ça, en mémoire de ces beaux moments passés — le rituel de l'histoire le soir, c'est selon moi ce que je leur ai donné de meilleur — et je ne sais pourquoi la fringale d'écrire m'est retombée dessus. Moi qui me sentais incapable de bricoler dans la fiction, je m'y mets pour la deuxième fois, à un âge canonique. Toi, évidemment, tu vas ricaner encore, m'accuser de frivolité, de puérilité avec mes histoires gamines, sans grandes idées, sans message...

— Tu me caricatures, Michel. Je ne suis pas perpétuellement ce rabat-joie coincé. Vas-y, fais-toi plaisir, oublie-moi un peu.

— Mais alors... nous sommes d'accord ? Toi et moi ?

— Eh oui. Ça t'embête ?

— J'en suis tout troublé. Dis-moi vite une belle connerie, engueule-moi, que je me remette.

Notre ancêtre, le scribe accroupi... |

(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°229 en novembre 2022)