Méritante.

BRÈVES

N°229 Novembre 2022

Nobel, cette année, rime avec bonne nouvelle : Houellebecq n'a pas eu le prix ! Certains voyaient déjà couronné cet écrivain doublement déprimant, par sa vision du monde nauséabonde et la médiocrité de son écriture. (Mais qu'est-ce qu'ils lui trouvent donc, mon dieu ?) Du coup la gagnante, Annie Ernaux, apparaît comme une divine surprise.

C'est bien, Ernaux. C'était même très bien du temps de ses meilleurs livres, comme La place et La honte. Des suivants (j'en ai lu six en tout) je garde un souvenir brumeux : l'autobiographie (je n'ai rien contre), une mise à nu de soi courageuse et lucide, une écriture nue elle aussi, trop peut-être parfois, un vague ennui, dans les récits de passions torrides surtout — un comble !

Sa vision de la société pertinente et son féminisme de bon aloi la font passer, aux yeux de certains, pour une fieffée gauchiste, et je m'en étonne : les évidences qu'elle énonce ne choquent en rien le bourgeois modéré que je suis. Annie Ernaux est sympathique, méritante, et à ceux qui jugent qu'elle flotte dans ses habits de lauréate, rappelons que le Nobel c'est aussi, plus ou moins selon les années, un prix de vertu.

Méritante. |

Maylis de Kerangal ira-t-elle un jour toucher un gros chèque à Stockholm ? Après tout pourquoi pas, mais patience, pour l'instant nous sommes en 2003, lorsque la jeune femme publie son deuxième roman, La vie voyageuse (Verticales).

Une vieille dame perd la mémoire tandis que sa jeune nièce n'arrive pas à oublier ; l'une obnubilée par un amour d'adolescence et l'autre par un grand amour brisé. La première charge la seconde de retrouver l'homme disparu il y a tant d'années. La jeune femme, qui travaille pour L'Archiviste, une revue consacrée à l'investigation généalogique, quitte son bureau étroit pour les voyages et une recherche ô combien plus vivante, qui lui fera rencontrer, à Barcelone, à Vals-les-Bains, au Havre, une ribambelle de personnages pittoresques. Le grand thème kerangalien, à savoir le lien que noue un travail commun entre plusieurs personnes, n'est pas encore présent au premier plan comme dans ces impressionnantes réussites, Naissance d'un pont ou Réparer les vivants, mais on le sent tout de même venir :

Quand on me demande à quoi ça ressemble, L'Archiviste, finalement, ça s'apparenterait plutôt à un atelier de couture. J'y couds tout le jour des vies qui ne me sont rien et qui ont pourtant fini par devenir le matériau même de la mienne, leurs tissus se mêlant ensemble pour devenir un patchwork aux motifs bizarres, qui me sert de vêtement — une robe, un fourreau en somme, et qui ne me serrerait pas mais me collerait à la peau, me recouvrirait de la tête aux pieds, me tiendrait droite comme une apparition. Je me drape dans la vie des autres, des vies d'avant, des vies d'ailleurs, qu'importe.

Comment ne pas voir, dans le travail de ce personnage, la figure de celui du romancier lui-même ? L'autoportrait d'une romancière-née ?

Kerangal, au fond, c'est l'anti-Ernaux. Ici, pas de mouvement centripète des autres vers soi, mais une ouverture centrifuge vers les autres et la fiction. Une écriture tout sauf grise, hardie, inventive, un peu ostentatoire parfois, tout comme l'intrigue du livre, mais remuante et passionnante. Le maniement des temps verbaux par exemple, dans certaines pages, m'intrigue. Et si on en faisait un coup de langue bientôt ?

Son bureau. |

Dhôtel rime avec Nobel, mais si quelqu'un ne risquait pas d'avoir le prix, c'était bien lui. La médaille, on la réserve aux bons élèves (je le dis sans ironie, certains sont fort fréquentables), or Dhôtel c'était le rêveur du fond de la classe, le buissonnier.

Et pourtant, il a désormais une bibliographie de star ! L'association La route inconnue s'affirme comme l'un des fan clubs d'écrivains morts les plus vivants du moment, avec des publications régulières, des textes qu'on n'en finit pas de retrouver et une ferveur joyeuse qui réchauffe le cœur.

Nouvelle aubaine, les éditions Lettres vives publient Histoire sentimentale, nouvelle parue dans un journal en 1937 et oubliée depuis — sans doute sa première nouvelle publiée.

Deux épiciers crapoteux font la tournée des villages dans une camionnette à bout de souffle.

Un matin de printemps, ils partirent avec une gaîté inaccoutumée, parce que le ciel avait un éclat merveilleux.

Oui, mais ils y passent leurs journées. Ils rêvent d'un véhicule neuf.

Ils arriveraient comme une brise de mer dans les villages où ils s'arrêteraient d'un coup de frein triomphant.

Leur véhicule finit par rendre l'âme. Ils se paient un nouvel engin. Quel enchantement ! Mais dès le lendemain, le charme est rompu. Ils regrettent amèrement leur tacot, la douceur des heures où ils traînaient sur les routes.

Une toute petite chose, quelques pages. Certains les jugeront insignifiantes ; d'autres y trouveront, non sans émotion, l'annonce de toute l'œuvre à venir, en germe, en résumé.

En 1948, à près de cinquante ans. |

Ce ciel merveilleux, insondable, où on aurait eu tant de joie à disparaître.

Encore un ciel merveilleux, mais en Russie cette fois, vers 1900, et c'est Tchekhov cette fois qui nous fait lever les yeux — Tchekhov, autre grand-oncle bien-aimé. On aimerait tant y disparaître, dans ce ciel, la vie dans ces campagnes russes d'alors étant si rude. «En tombereau», «En service», «La nouvelle villa», les trois lectures de ce mois, trois bijoux de la fin de la courte vie de l'auteur, nous plongent à nouveau dans des cambrousses perdues ensevelies dans d'interminables hivers. Passe encore dans les grandes maisons des riches,

où quelque temps qu'il fasse, on éprouve une impression de chaleur, de propreté, de confort.

Mais les paysans, eux, vivent dans la crasse et souvent la misère, certains d'entre eux y ajoutent la bêtise, la méchanceté, voire la folie. Tchekhov le médecin détecte tous leurs maux d'un œil à quoi rien n'échappe.

Les autres sont tranquilles, ils ne disent rien... Y en a qui seraient contents de parler selon leur conscience, de prendre parti, mais ils ne peuvent pas. Ils ont une âme, ils ont une conscience, mais ils n'ont pas de parole.

Pas d'espoir, pas d'énergie, pas de volonté. Allons, enfants de l'apathie... On a soudain la désolante impression que rien, cent-vingt ans plus tard, n'a changé.

Adieu, Russie, patrie pouilleuse,

Pays des maîtres et des serfs,

Des policiers à tête creuse

Et du bon peuple qui les sert.

Cette fois c'est le poète Mikhaïl Lermontov qui parle, vers 1840, dans la traduction admirable d'André Markowicz.

Anton Tchekhov et sa femme Olga Knipper. |

Feydeau tombe à pic pour nous remonter le moral !

Vraiment ?

C'est vrai qu'on rit, qu'on n'arrête pas, en lisant dans le volume de la Pléiade Un fil à la patte, l'une de ses pièces les plus célèbres. Mais tout rire est-il joyeux ? Celui que provoque le théâtre de Feydeau a quelque chose de nerveux, voire d'inquiétant. Dans fou-rire, il y a fou ; des cinq pièces déjà présentées ici, voici la plus démente. Pris dans ce tourbillon de quiproquos et autres situations absurdes, les personnages finissent par douter de leur santé mentale. Le langage lui-même semble pris de démence, avec ses jeux de mots, ses déraillements divers, la langue allègrement massacrée par un général brésilien. On reproche parfois à Feydeau de trop répéter ses effets ; c'est le cas ici, la pièce est très longue, mais ce qu'elle perd un peu en efficacité comique, elle le regagne en noirceur.

À voir, la version filmée qu'en tira le délicieux Michel Deville en 2005 — son dernier film, hélas.

Emmanuelle Béart, Jacques Bonnaffé, Tom Novembre, Charles Berling |

La paix souriante, on la trouvera plutôt chez Laurent Albarracin, l'un de nos éminents poètes actuels. Comme le titre l'indique, son Grand chosier (Le corridor bleu, 2015), copieux recueil de près de 200 pages, se penche sur les choses, comme le fit jadis Ponge. Sont honorés, entre bien d'autres, l'eau, le miel, le citron, l'oignon, la taupe, la mouche, l'oiseau chantant, l'oreiller, l'épingle, l'essuie-glace, la boîte à outils, la botte en caoutchouc, la balle de ping-pong, la petite route sinueuse, le rayon de soleil...

La ressemblance avec Ponge s'arrête là : le regard d'Albarracin ne ressemble à nul autre. Il est fondé sur la tautologie : la matrice de presque tous ses poèmes, c'est, par exemple, «Le caillou est un caillou». Ce qui n'a rien d'emballant à première vue, mais le travail du poème consiste à convertir cette pauvreté en richesse débordante. C'est parfois obscur, ça patine un peu par moments, et soudain ça fulgure, ça effervesce et surabonde. C'est souvent joueur — les jeux de mots servant à tirer du mot tout son jus — et parfois quasiment philosophique. Les choses décrites, le plus souvent, finissent par acquérir une présence... comment dire... oui, présente.

On rencontre ainsi des éclairs de beauté :

la queue de l'écureuil n'est pas sa queue

mais son oreille

ou

Le sourcil est l'écureuil de l'œil.

Des rapports inouïs s'installent entre les choses, rendant le monde plus solidaire, plus vivace et aimable :

L'eau est liane, et infiniment plus que la liane

N'est eau, car la liane ne sera jamais qu'une

Eau tordue, essorée dans l'arbre, une eau fibreuse,

Séchée, momifiée comme un jus d'arbre vieilli,

Quand l'eau est la liane vive, libre et coureuse...

D'où certaines pages d'anthologie, dont voici la plus belle :

...un papillon est autant lui-même que son non-être, que le néant qui pointe en lui au moment même où il est. Il est en effet une intermittence continue, un escamotage continuel, un incessant remplacement de lui-même par lui-même entrecoupé de son effacement furtif — effacement lui-même presque invisible et qui participe encore de l'étiolement du papillon dans l'incertitude. Le papillon est toujours menacé de disparition : quand il volette ainsi qu'il fait, on dirait qu'il se donne de très pâles gifles pour ne pas disparaître. Le papillon s'évanouit pour perdurer. Pour être, il disparaît autant qu'il apparaît.

Laurent Albarracin. |

Ces messieurs et dames qui précèdent sont tous, plus ou moins, des habitués de volkovitch.com. Lequel cependant se fait un devoir — et un plaisir — d'accueillir chaque mois des nouveaux noms. Bienvenue donc à...

René Barjavel !

En fait de nouveau, c'est plutôt un has been. On ne s'intéresse plus guère à ses romans d'anticipation, catégorie catastrophe, alors qu'on se les arrachait dans les années 40 et 50. C'est le premier d'entre eux et le plus connu sans doute, Ravage, que je lis aujourd'hui dans l'exemplaire jauni de mes parents, dédicacé : Mimi à Igor, Noël 1943. (L'année de la publication.)

Paris, 2050. Le monde a bien changé. Ultra-moderne bien sûr, quoique pas toujours comme on peut s'attendre à ce qu'il soit en vrai, dans trente ans. Soudain, panne de courant totale. L'apocalypse. Paris en feu. Un petit groupe fuit la capitale, traverse la France en affrontant mille dangers et crée en Provence une nouvelle société, inverse de la précédente.

L'ensemble est mouvementé à souhait, avec des trouvailles scénaristiques bien venues (le monde moderne) des pages très fortes (la destruction de Paris), de jolis passages :

Les flammes se roulaient sur la ville comme des chattes, se couchaient sur les pâtés de maisons, jouaient, ronronnaient, faisaient gros dos, puis, tout à coup furieuses, poil hérissé et toutes griffes dehors, bondissaient, crachantes, jusqu'au plafond des ténèbres.

Chaud !

Au débit du livre, certaines inventions idiotes (chacun conserve chez soi les corps de ses ancêtres dans des vitrines réfrigérées), certaines outrances ridicules («son visage convulsé d'horreur, les yeux presque arrachés des orbites par l'épouvante») et surtout un final pétainiste méchamment pétainiste : retour à la terre, culte du chef, destruction des livres — seuls les chefs de village apprennent à écrire. Bref, plus personne pour lire Barjavel... On allèguera que l'auteur satirise, mais cela n'apparaît guère, d'autant que l'ouvrage parut d'abord en feuilleton dans Je suis partout...

Adapté en BD... |

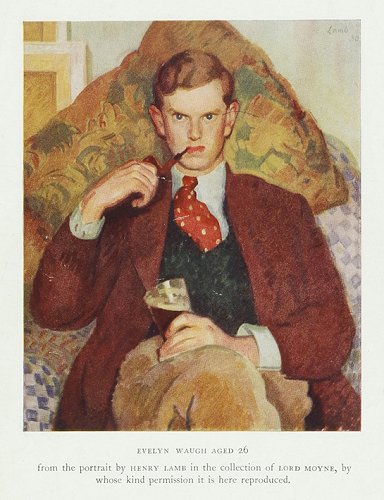

Encore un nouveau venu : Evelyn Waugh, romancier britannique, lui aussi très populaire au milieu du siècle dernier, moins désormais. Il dut sa gloire à un humour mordant, que ne parvint pas à éteindre un penchant tardif à la bigoterie.

Pas de bondieuseries, grâce au ciel, dans Ces corps vils (Vile bodies), roman de 1930. Le titre d'abord envisagé, Brillants jeunes gens, eût été plus juste : nous sommes à Londres et aux alentours après la première guerre mondiale, en pleines années folles. De fait, ils font les fous, les personnages, fleurons de la jeunesse dorée d'alors, plutôt désargentée d'ailleurs, mais obstinément frivole, courant de fête en fête et de bringue en beuverie. L'une d'elles causera d'ailleurs la chute du gouvernement ! Le récit, lui, avance à bonne allure, portée par une écriture vive et pétaradante, très moderniste, accumulant les épisodes brindezingues, tournage d'un film calamiteux, course automobile déglinguée, soirées foireuses, arnaques et quiproquos, un festival, avec pour leitmotiv un mariage tout près de se faire qui ne se fera jamais. Savoureuse aussi, la satire de la presse, avec ce courriériste mondain qui pour meubler ses chroniques invente des personnages, auxquels d'autres courriéristes bidouilleurs, croyant qu'ils existent, prêteront d'autres aventures — romanciers sans le savoir...

Entre les lignes, cependant, s'infiltre une mélancolie secrète, laquelle à la fin l'emporte : tout s'achève par un départ pour la guerre, que Waugh invente avec dix ans d'avance.

Un seul regret : n'avoir pas lu la v.o. en m'appuyant, comme je le fais d'habitude, sur la béquille d'une traduction. La langue de Waugh, elliptique, allusive, a dû donner du fil à retordre à Louis Chantemèle, mon confrère inconnu.

Evelyn Waugh à 26 ans |

Avec Keeping two, de Jordan Crane, coédité par Çà et là et L'employé du moi, ce n'est pas le texte qui me pose problème : je le découvre dans une v.f. traduite (bien, semble-t-il) par Fanny Soubiran. Si je me perds, c'est dans les images.

Car c'est une BD. Un couple en voiture se dispute, se rabiboche à la maison, elle ressort faire des courses, tarde à rentrer, il s'inquiète, il fantasme... C'est tout, mais raconté dans le désordre, le passé (la dispute) et l'avenir (les drames qu'on imagine) envahissant de plus en plus le présent. Je suis allé jusqu'au bout (traduire la poésie apprend à lire sans comprendre), tant il est facile de partager ces angoisses causées par l'absence d'une personne aimée. Comment ne pas être touché par les dernières pages surtout, où le cadre des petites cases éclate pour laisser le soulagement, la joie et l'amour s'étaler en pleine page.

Pour dessiner ce gros volume (320 planches), l'auteur a mis vingt ans. Keeping two est salué par divers journaux français avec un enthousiasme émouvant, même pour ceux qui ne sont pas pleinement convaincus.

La dernière image. |

Après les livres des autres, ceux qu'on a traduits et publiés : la récolte d'automne du Miel des anges.

Deux livres de poésie et deux de prose, allure de croisière maintenue cette année encore.

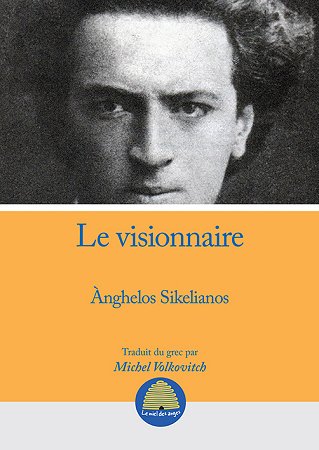

Côté poésie, Le visionnaire, choix de poèmes d'Ànghelos Sikelianos. La Grèce, pendant toute la première moitié du siècle dernier, fut bercée par ses grands élans lyriques ; moins en phase avec notre époque, il conserve pourtant son auréole de grand classique et le Miel des anges se devait de l'accueillir tôt ou tard.

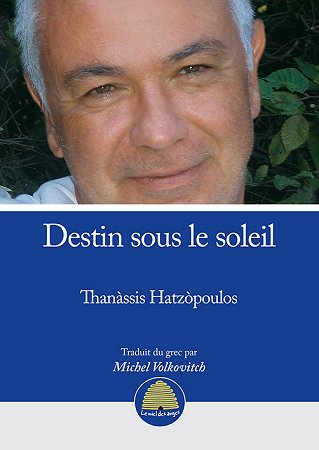

Thanàssis Hatzòpoulos a aujourd'hui soixante ans. Nous donnons de lui un recueil entier, Destin sous le soleil (1996), d'une densité et d'un raffinement mallarméens ou valéryens.

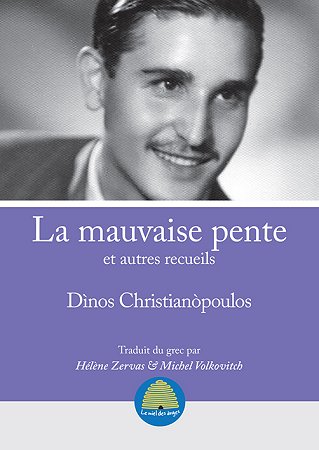

Côté prose, en attendant notre intégrale des poèmes de Dìnos Christianòpoulos, récemment disparu, voici l'essentiel de ses nouvelles rassemblées sous le titre La mauvaise pente. Écrites pour la plupart dans sa jeunesse, elles décrivent les souffrances qu'inflige la société à ceux qui se distinguent par leur différence religieuse ou sexuelle.

Elles sont neuf ! C'est le titre. Eleonòra Stathopoùlou, Èva Stàmou, Dìmitra Louka, Loukìa Dèrvi, Natàssa Sìderi, Marìa A. Ioànnou, Stèryia Kàvallou, Ànna Grìva et Vìvian Steryìou sont d'épatantes nouvellistes, pour la première fois traduites en français. (Les publier en même temps que Christianòpoulos, misogyne endurci, c'est une petite vacherie posthume à son égard...)

Les deux livres de prose sont co-traduits par Hélène Zervas.

Et ce n'est pas fini ! Le mois prochain, présentation des nouveautés théâtrales : quatre nouvelles pièces de MM. Hadziyannìdis, Mavritsàkis, Flouràkis et Ziògas.

Enfin — sonnez trompettes, battez tambours —, cette annonce : le Miel des anges publiera au printemps prochain la quasi intégrale des poèmes de Yòrgos Sefèris, prix Nobel en 1963. La toute première en langue française, cinquante ans après la mort du poète !

Le Miel des anges a désormais, sauf erreur, le catalogue de littérature grecque traduite le plus riche du monde et de tous les temps !

|

|

|

|

| Les quatre petits nouveaux. | |||

Il y a des mois plus riches en films que d'autres.

En octobre, deux seulement.

R.M.N., de Cristian Mungiu, nous emmène en Roumanie, dans un village de Transylvanie où roumanophones, hungarophones et germanophones, qui cohabitent tant bien que mal, se réconcilient pour bouter hors du village trois braves travailleurs immigrés venus d'Asie. Film remarquable, d'une intelligence et d'une beauté visuelle indéniables, le plan-séquence de l'assemblée des villageois est à couper le souffle, mais quelle épreuve que ces deux heures dans un bled sinistre en compagnie d'un héros gravement antipathique et d'une bande de Dupont-Lajoie des Balkans...

Détente avec L'innocent de Louis Garrel. L'ami Tanguy Viel, co-scénariste, a imprimé sa marque à ce polar bien tourné, dans tous les sens du terme, où l'émotion et l'humour s'entrelacent allègrement.

Le fils et la mère. |

Pendant ce temps, la guerre toujours. L'avancée miraculeuse d'une admirable armée ukrainienne. La Russie sans cesse plus abjecte. Les dernières nouvelles du front plusieurs fois par jour, et tous les deux jours la chronique d'André Markowicz sur facebook — comme quoi facebook a aussi un bon côté. Merci André pour le courage et l'énergie que tu nous donnes, continue, ne mollis pas surtout.

Pendant ce temps aussi, dans les musées de notre Occident préservé, des activistes balancent de la purée sur des toiles de maîtres anciens, ou interrompent une représentation d'opéra. Au nom de quelle cause ? Déjà oublié. Ah oui, contre le pétrole... Quel rapport avec Van Gogh, Monet et Mozart ?

Il se trouvera des gens, pas tous cons, pour saluer ce nouveau gimmick, puissamment original. D'autres (dont je suis) douteront de l'efficacité du truc, et surtout en seront viscéralement blessés. D'accord, les toiles n'ont pas été abîmées, La flûte enchantée a repris au bout de quelques minutes, mais pour ceux qui vénèrent les œuvres d'art, toute atteinte à l'une d'elles est un sacrilège, et l'on devine, derrière les bonnes intentions de surface, le fascisme qui pointe le bout de son nez.

Et les livres, qui font mourir tant d'arbres ? On en fait quoi ? Et si on brûlait des librairies, les mecs ?

On n'en est pas encore là ? |

En attendant, certains d'entre nous lisent encore... Au programme de décembre, Hocquard ! Drillon ! Feydeau ! Franc ! Auzanneau ! Berberova ! Lamartine !

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.

Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.