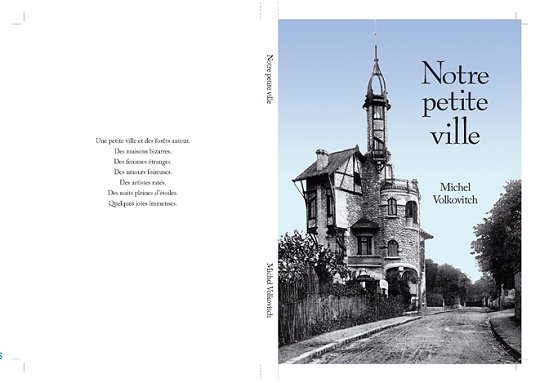

Le Castel Henriette d'Hector Guimard.

Il y a des écrivains qui traduisent et des traducteurs qui écrivent, plus nombreux sans doute, et quelques amphibies entre les deux. Quant à moi, quoi que je fasse, je me verrai toujours traducteur d'abord. J'ai commencé ainsi et la première étiquette reste la mieux collée. Et même si depuis l'enfance je n'ai pas cessé d'écrire mes trucs à moi, attendre comme je l'ai fait des dizaines d'années avant d'être adoubé par un éditeur laisse des traces indélébiles. En fait je ne m'y attendais pas. Les écrivains, j'étais leur serviteur, ils formaient une caste inaccessible, et cela aurait pu durer jusqu'au bout si l'œil de Nadeau, un peu par hasard, ne m'avait repéré, me tirant hors des limbes.

J'ai publié quelques livres chez Nadeau, puis deux autres dans une maison obscure qui m'a sollicité, puis jeté, après quoi j'ai déversé toutes mes écritures sur mon site. J'ai bien essayé une ou deux fois de caser ma prose chez tel ou tel éditeur confidentiel, mais mollement, sans insister. Être accepté par l'un d'eux ne m'aurait pas déplu, mais je n'en mourais pas d'envie. Une fois au moins, avec le Verbier, où je me mets au service des écrivains, j'ai connu un certain succès ; il suffit à mon bonheur. D'autant que traduire assidûment les Grecs, et surtout les poètes, et les éditer de surcroît, quelle folie, m'a accoutumé aux maigres audiences et à l'obscurité médiatique. Un trop vif soleil, désormais, blesserait mes yeux et brûlerait ma peau.

Mais voilà qu'en novembre dernier, je ne sais quel démon m'a pris. M'a forcé d'écrire, sans préavis, moi qui d'habitude programme tout. Une première histoire — de la fiction ! où allons-nous ? —, puis une deuxième aussitôt, dans ma tête, le temps d'une nuit d'insomnie, la plus longue de ma vie je crois, des épisodes surgissant, des bouts de phrases, puis les jours suivants cinq autres histoires à la file, tout un mois sous tension sans toucher terre, au milieu du quotidien en apparence inchangé.

Cette fois, ce n'étaient pas des textes brefs taillés pour le site, mais sept histoires plus longues et reliées entre elles. Un tout. Un livre. Il fallait donc publier ça. Mais avec ce fichu bouquin, tout allait se passer bizarrement jusqu'au bout.

J'aurais bien aimé confier ma petite ville aux éditions de l'Arbre vengeur, maison sympathique, l'une des rares susceptibles de publier les nouvelles d'un inconnu vieillissant. Pourtant, quelques semaines après mon envoi, comprenant que je n'aurais pas de réponse, je me suis senti soulagé. Au fond, je souhaitais me publier tout seul. Étrange, non ?

Pas tant que ça. Mon livre est exactement tel que je l'ai voulu, chose impossible quand un éditeur s'en mêle. Il est arrivé chez moi dans des cartons, comme ceux du Miel des anges, et je l'envoie par la poste ou le donne en mains propres moi-même. Surtout, je ne me lasse pas de contempler sa couverture. Parce qu'elle ne nous vient pas d'un maquettiste parachuté, qu'elle a été faite à la maison, qu'elle reflète le livre et que je la trouve belle, mais ce qui me ravit plus que tout, c'est un détail infime en apparence, qui la rend hautement singulière : il n'y a pas de nom d'éditeur. À l'intérieur, pas d'ISBN non plus. Il me plaît que Notre petite ville n'entre pas dans le système habituel, que ce soit un être à part.

Je retrouve là mon euphorie de naguère, quand j'ai traduit et publié les poèmes de Kavvadìas dans une édition pirate. Dans le cas du poète grec, il est vrai, j'avais en prime l'excitation du danger, l'ayant-droit m'interdisant cette publication sous peine de procès. Notre petite ville ne me fait courir aucun risque majeur, mais il va plus loin, finalement, dans la transgression : cet objet éditorial non identifié est hors commerce. Je l'offre à mes amis. Ce choix me semble une évidence. Tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. J'aurai moins de lecteurs, sans doute, mais combien moins ? Et quelle importance ? Le cercle resserré sera, je l'espère, d'autant plus intime et chaleureux.

Non, je ne suis pas opposé au système traditionnel, je n'ai pas pour but de faire la révolution, d'abolir le commerce et l'argent. Je ne peux et ne veux que m'offrir une brève escapade. Une pause infime. Un luxe dont je mesure le prix. Sans une rentrée d'argent imprévue, ce petit écart m'eût été plus difficile. Pour refuser ici l'argent, il faut bien l'accepter venant d'ailleurs. N'empêche, me voilà tout heureux. À tel point que je m'en étonne : ce livre, à mes yeux, respire la mélancolie. Certains de mes premiers lecteurs l'ont trouvé guilleret, mais après tout les deux sont-ils incompatibles ? Écrire, n'est-ce pas souvent faire du bonheur avec de la tristesse ?

Le Castel Henriette d'Hector Guimard. |

(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°214 en août 2021)