La fameuse scène.

BRÈVES

N°214 août 2021

Je la revois se levant, plus pâle, s'efforçant de sourire avec assurance et de jouer avec brio une partie capitale. Son regard faisait le tour de la pièce, s'arrêtait sur le seul angle de mon bureau qui ne fût pas encombré de papiers et alors, se troussant jusqu'à la ceinture, elle se renversait en murmurant :

— Autant que vous en profitiez avant qu'ils me mettent en prison.

En cas de malheur, de Simenon. On peut voir cette scène célèbre dans un film homonyme d'Autant-Lara, avec Gabin dans le rôle du grand avocat et Bardot jouant la jeune délinquante qui s'offre à lui pour qu'il la défende. Ce n'est pas la scène la plus chaude qui soit au monde, mais rien n'aura été plus excitant sans doute que ce genre de pages quand on les a découvertes à dix-douze ans dans la bibliothèque de ses parents.

Ce passage-là et quelques autres, je les connais par cœur ou presque, mais soixante ans plus tard je n'ai toujours pas lu en entier En cas de malheur ! Il est grand temps.

Curieux plaisir de lecture : c'est comme de découvrir une ville dont on ne connaissait que deux ou trois rues. Superbe, la ville. Grand roman. Simenon à son meilleur. C'est l'avocat qui raconte, rapportant les faits en secret dans un cahier pour se justifier en cas de malheur. En fait, cet homme à qui tout semble réussir a surtout besoin de confesser son échec profond. Il est fatigué physiquement, moralement surtout, écœuré par la vie qu'il mène et les gens qu'il fréquente, ces hommes du pouvoir politique et judiciaire, leurs dîners, leurs connivences, leurs combines. Ces messieurs sont flanqués d'épouses redoutables, des fauvesses qui les hissent vers les hauteurs. Face à ces nantis, les autres, les faibles, poussés vers la délinquance, vaincus d'avance. En cas de malheur est une descente aux enfers, d'une profonde amertume, au bord du sordide, sans aucun personnage reluisant, sans amour. (Le narrateur le précise lui-même, il prétend ne rechercher qu'une «sexualité pure», «à l'état brut».) Pourtant, tout de même, le grand avocat, la petite grue et son jeune amoureux qui va la tuer attirent sinon une vive sympathie, du moins la compassion.

Et comme toujours on est épaté par les efforts de Simenon pour écrire simple et plat, gommer tout effet de style, se faire oublier — et sur ce point, son échec éclatant. En relisant le passage ci-dessus, désormais, je suis doublement excité : par la touffe de la jeune Yvette comme jadis, mais aussi par ces trois imparfaits joliment bandants.

La fameuse scène. |

Aïe la transition. Voici... François Mauriac ! Le décor change. Pas de touffes chez lui, et je le vois mal tout gamin lisant d'une main les curiosa paternels. (Encore que.) Mais un lien existe entre le roman de Simenon et le tome II du Bloc-Notes (Points-Seuil) : l'époque. 1956 pour l'un, 1958-60 pour l'autre. Mauriac écrivit ces chroniques pendant dix-huit ans jusqu'à sa mort en 1970, dans l'Express puis dans le Figaro, alternant réflexion politique, critique littéraire et notations plus intimes. En 1958, la politique prend le pas : la guerre d'Algérie fait rage, de Gaulle revient au pouvoir. J'étais trop jeune alors pour comprendre quelle crise terrible ce fut : la guerre civile menaçait. L'évocation de l'armée factieuse d'alors, ces derniers temps, retrouve une inquiétante actualité.

Ce qui m'attache à Mauriac, c'est d'abord ses idées généreuses, son courage : il s'oppose à la torture, à la peine de mort, avec passion ! Ce chrétien fidèle aux principes de l'Évangile détonne parmi tant de canailles, d'hypocrites et de lâches qui brandissent un crucifix. Sa sainte colère, ce vieil homme fragile à la voix cassée la crie de page en page avec toute la force de sa conviction et de son talent.

Le père Ubu, stupide, cruel et lâche, est moins stupide, moins lâche et moins cruel que certains inspirateurs de la politique française en 1958. (...) Ubu ne relève pas de Nietzsche. Il n'a rien du surhomme, le cher homme. En démocratie, il pullule. Il existe des poussières d'Ubu et, dans l'infiniment petit, des nébuleuses d'Ubu.

Il est permis de ne pas suivre Mauriac en tout ; d'être agacé par son adulation aveugle d'un homme, de Gaulle, qui sut parfois se conduire comme un franc salaud ; de sourire à son humilité un peu forcée parfois ; de s'étonner devant certains jugements : l'opéra, par exemple, est pour lui une planète étrangère, et l'œuvre d'un Ravel le laisse étrangement froid. Il est vrai que l'apparition du Nouveau Roman ne suscite chez lui que des réticences modérées, pas mal pour son âge.

Quant à sa foi si brûlante, j'ai beau ne pas la partager, ne plus la comprendre, j'en suis ému, intrigué.

...Souvent des correspondants m'interrogent à ce sujet, s'étonnent de ma foi, de cette nappe d'eau cachée sous tout ce que j'écris et qui, entre les mots, affleure.

Et plus loin :

Tel est ce pays de Valois, gorgé de toutes les pluies de l'hiver et du printemps : la canicule ne peut rien contre ces hêtres géants dont les racines connaissent une humidité éternelle. C'est assez l'image d'un cœur religieux. Toutes les passions d'une vie qui l'ont brûlé n'ont jamais interrompu cette pénétration dans les profondeurs, ces eaux accumulées depuis l'enfance, et qui d'ailleurs participent d'elle.

Croire en un dieu, tant que ça ne rend pas méchant, c'est quand même beau, non ? On l'envierait presque.

Le Bloc-Notes occupait cinq volumes en Points. Bouquins fait tenir le tout en deux tomes.

Morts tous deux en 1970... |

Miguel Torga, lui aussi, je suis resté des années sans le lire. À cause de mon amie Claire Cayron. Non, qu'elle m'en ait dit du mal, au contraire : elle le vénérait. Elle a été jusqu'à sa mort prématurée l'unique traducteur de ce grand auteur portugais (1907-1995), romancier, dramaturge, diariste, et le vénérait tant que je n'osais plus le lire, craignant d'être déçu.

J'ai bien fait de me lancer, même si Lapidaires (José Corti) n'a pas fait de Torga pour moi un dieu. Avec ces vingt-et-une nouvelles parues en 1951, nous sommes au Portugal, dans la région natale de l'auteur, à la campagne le plus souvent, avant ou après-guerre. On voit défiler des personnages très divers, une comédie humaine en miniature : un médecin tenté par une jeune patiente, un juge, un transgenre malheureux, un exilé par amour, un terroriste qui se dégonfle, une femme insatisfaite, un millionnaire las du mensonge qu'est sa vie,

...écœuré de pratiquer la tromperie en amour, en morale et en politique, dans sa foi comme dans sa production, en tout. Aucun de ses gestes, aucune de ses paroles, aucun de ses actes n'avait la moindre authenticité. Pilier d'un ordre social qu'il soutenait depuis cinquante ans, il se sentait le cœur rongé par l'usure et les soucis.

Comme le personnage de Simenon, comme tant d'autres dans la réalité comme dans les livres, dont la révolte demeure cachée, si bien que la roue immense du monde continue de tourner comme si de rien n'était.

D'autres personnages torguiens s'entretuent, fidèles au rite de la vendetta, et tous les villageois sont

persuadés qu'il y a une loi du sang, atride, rouge et poisseuse. Une loi toxique, subtile, distillée dans l'alambic de l'instinct, qui paralyse la conscience et commande à la haine d'avancer, aveugle et sourde. Une loi régressive, centripète, nucléaire, qui relie l'être à son chromosome initial et le maintient fidèle à sa lignée génétique.

Parmi les thèmes récurrents, celui d'une tentation qu'il faut vaincre. Voilà une œuvre hautement morale, cela dit sans la moindre ironie, l'œuvre d'un homme lucide, rigoureux, triste et fier jusque dans sa façon d'écrire, qu'une traduction qu'on devine excellente fait apparaître sobre, tenue, lapidaire en effet. On suit, on se laisse porter, sans grandes surprises, par cet auteur qui pense bien (se dit-on) et qui écrit bien.

Mais voici une drôle de nouvelle, «Régénération» : les autorités font tout leur possible pour réhabiliter un prisonnier, qui devient un détenu exemplaire ; guéri, croit-on, libéré, il récidive le jour même et retourne en prison benoîtement. Au fond, il n'a pas changé, il a fait semblant. Il est resté proche des siens, «ceux de sa condition, (...) loin de la somnolence du monde et de ses lois». Les âmes généreuses qui ont voulu le sauver sont évoquées avec une ironie palpable. Plaidoyer réac pour une sévérité sans faiblesse ? Non, c'est plus compliqué. Le récidiviste est présenté sans hargne vengeresse, comme un simple phénomène naturel qu'on ne peut juger. Le lecteur est pris à contrepied, secoué, ne sait plus que penser, tout devient plus complexe et mystérieux, et c'est dans des moments pareils qu'un très bon livre devient un grand livre.

L'auteur et... |

Si Torga me faisait peur, que dire de David Markson ! Son roman La maîtresse de Wittgenstein (1988 pour la v.o., 1991 pour la traduction de Martin Winckler chez P.O.L) est salué aux U.S.A comme un «chef d'œuvre absolu», «brillant et souvent hilarant», digne de Joyce, Gaddis ou Lowry, et auréolé d'une réputation de roman expérimental, «l'une des rares fictions originales de notre époque».

Bref, un sacré morceau, exigeant des lecteurs de compétition. Et voilà que je m'y attaque, petit présomptueux, passant de la timidité puérile à la plus folle audace.

300 pages, pas de chapitres, une procession ininterrompue de brefs paragraphes, le discours sans fin d'une femme dont on va découvrir peu à peu qu'elle est — ou se croit ? — l'unique survivante de l'humanité. Elle dit avoir été folle et l'est peut-être encore. Tout ce qui lui passe par la tête — souvenirs souvent confus, parfois contradictoires, considérations triviales, méditations insondables, du coq à l'âne et de l'âne au coq, dans une incohérence apparente qui cache sans aucun doute un agencement savant — tout cela défile sur le même ton neutre dans un lent mouvement circulaire, les mêmes thèmes revenant périodiquement, et si les commentateurs évoquent ici Beckett pour les ressassements et Wittgenstein pour les interrogations crypto-philosophiques, je pense aussi très fort aux musiques répétitives d'un Terry Riley, que j'ai appris à ne pas regarder de haut mais qui ne m'emballent pas non plus, que je quitte avant la fin comme je l'ai fait de ce roman, alors qu'il faudrait peut-être, pour que la mixture agisse, s'en soûler jusqu'à la dernière goutte, mais c'est plus fort que moi, une fois qu'on a compris comment la grandiose machine de Markson fonctionne, on se dit qu'on peut sans dommage la laisser dérouler jusqu'au bout interminablement toute seule.

La traduction en néerlandais |

Xavier Bazot, lui, on le lira jusqu'au bout. D'abord, on est en manque : la dernière apparition de cet écrivain rare date de 2008. Ensuite il a, entre autres dons, celui de la concision. Et en plus il fascine, quel que soit son sujet.

Il ne fictionne pas, Bazot, il rapporte ses propres expériences, peu communes pour la plupart, comme sa période Emmaüs (Au bord) ou celle du cirque (Chronique du cirque dans le désert). Un homme passionnant, aucun doute. Dans Fresque et mosaïque, paru cette année à L'atelier contemporain, il nous invite simplement chez lui, dans un vieil immeuble parisien, en compagnie de sa femme et de ses deux filles, sur une durée de plusieurs années. Pas d'événements bouleversants dans cette chronique familiale, mais une suite de scènes brèves, avec ici ou là des récits de rêves, des mots d'enfant charmants :

Armance : «À la maison, c'est papa qui commande, et c'est maman qui décide».

Tout cela sur la corde raide, on l'imagine, entre désir de dire et pudeur nécessaire. C'est le personnage de l'auteur qui s'expose le plus, dans un autoportrait sans complaisance. On le voit, malgré les contraintes familiales, héroïquement libre, refusant le salariat et autres compromissions au prix d'une grave précarité matérielle, exigeant, ombrageux, pas vraiment misanthrope, quoique :

J'aime les gens, mais de loin, en effet, assuré que trop se rapprocher sonne le glas des amitiés les plus sincère, qu'il convient, ainsi qu'on nous l'a appris en cours de gymnastique, de prendre ses distances vis-à-vis des membres de sa famille, et de les garder à l'endroit des nouvelles rencontres, auxquelles je pense avec une tendresse proportionnelle à la durée de notre séparation.

Je suis capable de véritables élans du cœur, envers des personnes que je ne connais pas, avec lesquelles je vis dans une authentique fraternité, dont je me sens l'exact contemporain, tels Osamu Dazai, Jean Rhys, Robert Walser...

Mais ce qui fascine chez Bazot, c'est aussi sa façon inimitable de tourner les phrases. Elles s'allongent volontiers démesurément, et souvent la succession habituelle des mots est tordue, voire pulvérisée.

Dont les cent mètres carrés dessinent un «L», empêche facilement d'entendre la sonnette du palier la géographie de notre appartement. À nous héler par le ciel de la cour, préférerait notre brigadier, nous propose-t-il, par un nettement plus strident, qu'il se procurerait aux Puces, remplacer le timbre à notre porte, trop discret.

N'y voyons pas une coquetterie, une affectation d'originalité, cela ne ressemble pas au personnage. Il y a là sans doute la volonté de ralentir la lecture, de la rendre plus difficile, plus attentive ; de faire planer les phrases dans un temps suspendu ; peut-être aussi de mimer la complexité du réel. Oui, c'est rugueux, comme le personnage lui-même, et voilà pourquoi, dans ce nouveau livre comme dans les précédents, lire Bazot a un effet salutaire, stimulant comme un massage au gant de crin.

Xavier Bazot. |

Il y a comme ça, dans ces Brèves — puisque tout se tient — des moments où l'on se croirait plutôt dans les Coups de langue, et ça va continuer avec Rémy de Gourmont.

Copain de Huysmans et Jules Renard, prolifique et polygraphe (romancier, dramaturge, poète, critique, essayiste surtout), Gourmont a marqué son époque, autour de 1900, puis s'est fait oublier avant qu'on le réédite récemment dans l'indispensable collection Bouquins. La culture des idées ne contient que des essais et j'avoue n'avoir qu'effleuré cette masse de 1100 pages, y cherchant uniquement ce qui m'intéresse.

J'y ai trouvé certaines choses que je souhaitais entendre.

Dans Du style ou de l'écriture :

Au fond il n'y a qu'un genre : le poème ; et peut-être qu'un mode, le vers, car la belle prose doit avoir un rythme qui fera douter si elle n'est que de la prose. Buffon n'a écrit que des poèmes, et Bossuet et Chateaubriand et Flaubert.

On peut apprendre à écrire très bien, ce qui est une autre façon d'écrire très mal. (C'est ce que j'appelle le français d'éditeur, ce brouet fadasse.)

Dans Mallarmé et l'idée de décadence :

La clarté, c'est ce qui fait le prestige des littératures classiques et c'est ce qui les rend clairement ennuyeuses. Les esprits clairs sont d'ordinaire ceux qui ne voient qu'une chose à la fois ; dès que le cerveau est riche de sensations et d'idées, il se fait un remous et la nappe se trouble à l'heure du jaillissement.

Dans La petite ville, cet éloge des petits sujets qui me va droit au cœur :

Il vaut mieux être le Chardin d'un chaudron, que le raté d'une épopée. Un homme qui dit sincèrement ce qu'il voit, et seulement les choses qu'il voit, n'est jamais ridicule.

Et un peu plus loin :

Le soleil qui se couche sur les Andes n'est pas plus mystérieux que celui qui s'endort sur un verger et un jardin de curé est grand comme le monde.

Jardin de curé (selon gougueule). |

Et voici la page mensuelle de poésie, consacrée cette fois au rap. Un genre qui a priori m'attire modérément, avec ses musiques pauvres et sa thématique un peu glauque, vue de loin. Mais comment ignorer un genre immensément populaire désormais, seul contact avec la poésie pour tant de jeunes et même d'anciens jeunes ? Car le rap est de la poésie, aucun doute, en ce qu'il travaille sur les mots et joue hyperactivement avec les rythmes et les sonorités. C'est lui qui maintient en vie les rimes, dédaignées par nos poètes savants, et fait bondir et rebondir les mots. Ne critiquons pas sans savoir, et voyons si derrière le personnage caricatural du rappeur lambda, brutal, macho, clinquant, ébloui par la thune, on peut trouver des textes qui tiennent le coup.

Voici donc Recueil À Punchlines, 600 phrases percutantes de plus de 250 artistes sur 30 années de raps francophones, ouvrage collectif sans nom d'auteur, aux éditions du Commun.

Une anthologie de très courts fragments, quatre ou cinq vers maximum, est-ce une bonne idée ? Ces bribes ont un peu l'air de papillons épinglés qu'on ne voit pas voler, on est privé du mouvement de la chanson, de sa respiration, pardon : de son flow.

Comme prévu, le déchet est énorme. Les quinze extraits que j'ai choisis représentent un quarantième de l'ensemble. Mais ces quelques pépites lancent de beaux éclats, et en plus de savourer ces fines trouvailles on ne peut qu'être ému par la souffrance — les souffrances qui débordent partout.

Les gars dans le ghetto pètent un câble

Mais que faire quand la misère t'accable

Et que le diable bouffe à ta table ?

J'ai le blues comme BB King

Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling bling

Mon cœur est plein d'alinéas

Et j'tourne en rond comme un couple à Ikea

La vie, c'est construire un palace, au bord de la falaise

Donne un gun à un Homme et il braquera une banque

Donne une banque à un Homme et il braquera le monde

T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide

Tu brilles entouré d'gens sombres voulant t'souffler

Où sont nos histoires on ne sait rien de nous

Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous

Pendant qu'Lucifer a la clim et vire 10 personnes à la s'maine

Il paiera moins cher à la Chine des gosses qui s'échinent à la chaîne

Au clair de lune, tu l'sais, sur le bitume c'est la coutume

Ils vendent, hument et fument une substance blanche ou brune

Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour

Une trêve, une pause pour que l'on sache après quoi on court

Sans porte-parole j'ai préféré me battre avec ma voix

Parce que les bonnes armes ne sont pas toujours celles qu'on croit

Tu comprends pas car j'arrive pas à percer

Le rap est un sale gosse difficile à bercer

Ma poésie vient d'en bas, elle m'tirera peut-être vers le haut

Lâche rien, tu peux tout faire

C'est ta destinée laisse-toi faire

Lâche rien, tu es sur terre pour changer l'atmosphère

Une lumière

Un cœur endurci par la rue mais adouci par les mots

Quelques-uns de ces messieurs. |

Et puisque nous en sommes aux citations, que les rappeurs ne m'en veuillent pas si je les délaisse pour les zinzins du docteur Emmanuel Venet, lequel nous présente les plus pittoresques d'entre eux dans un savoureux recueil, Observations en trois lignes (La fosse aux ours). Ce mois-ci, donc,

S'il est stipulé de l'engendrement neuronal, Milan Y. n'est pas dans un rapport qui adule à la maniaquerie, et souffre du fait que certains connectent son temps personnel dans les couloirs. On croit comprendre que c'est pénible.

Giovanna X. consomme de l'héroïne pour supporter la prostitution, et se prostitue pour financer sa toxicomanie. Elle ne se sépare jamais de son chapelet, qu'elle dit réciter entre deux passes ou deux shoots.

À 15 ans, Kilian Y. passe son temps à se balancer d'avant en arrière. Sa famille d'accueil s'inquiète : le Pr Urs Weiss a dit que c'était sa manière à lui de se masturber. Maintenant qu'il grandit, comment lui expliquer le bon geste ?

Jérôme Bosch |

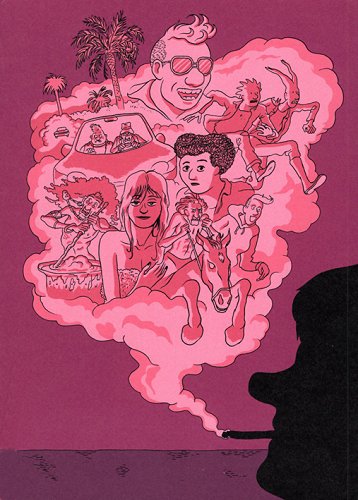

À peine moins déjantés, les protagonistes d'une BD italienne fraîchement importée, Un été d'Alessandro Tota, chez Cornélius. Tout semblait pourtant commencer tranquillos, au bord de l'Adriatique en ce début d'été, avec d'une part une bande de punks gentils et d'autre part un petit clan de jeunes bourges pas méchants quoique puants, mais voilà que ça déraille, les deux groupes s'affrontent et la chronique anodine et marrante qu'on attendait, sans cesser d'être marrante, vire au cauchemar, avec drogue, sexe, poursuites en voiture, et vire en même temps à la critique sociale, au fil d'un scénario inventif et astucieux porté par un dessin efficace et une colorisation très expressive elle aussi — rien que du rouge !

Huit autres albums de l'encore jeune Tota sont disponibles en v.f. chez divers éditeurs.

Côté fantasmes... |

Côté cinéma, vu l'avalanche de nouveautés à la réouverture des salles, nous laissons de côté le patrimoine pour l'instant.

Les deux Podalydès, Bruno réalisateur et Denis acteur, on retourne les voir à chaque fois comme si nous étions de la famille. Le nouvel épisode, Les deux Alfred, fin et drôle, ne déçoit pas, d'autant qu'il est taillé pour réjouir les réfractaires que nous sommes à ce qu'il satirise : le monde de la start-up. Et puis Sandrine Kiberlain est avec eux, d'année en année plus craquante.

Kuessipan de Myriam Verreault mérite la palme d'or du titre le plus répulsif, dommage, car la vie difficile d'une communauté indigène (j'ai dit un gros mot ?) dans le nord du Québec, avec au premier plan l'amitié de deux adolescentes, y est montrée de façon juste et attachante.

Notre plus beau film du mois, c'est assurément le très célébré Nomadland, de Chloé Zhao, qui lui aussi nous emmène chez les déshérités (ici, les SDF qui sillonnent les États-Unis en camping-car), fait largement appel à des comédiens non-professionnels, et montre une justesse et une richesse humaine qui réconforte.

Coup de cœur, cependant, pour un petit film français, Gagarine, de Fanny Liathard et Jérémy Trouilh. On est là encore chez des derniers-de-cordée, les habitants d'une cité d'Ivry-sur-Seine promise à la démolition. La différence, c'est que sans quitter sa dimension documentaire, le film décolle très fort dans l'imaginaire à l'image de son héros, un adolescent qui rêve de s'envoler comme l'astronaute éponyme. Et ce qui séduit aussi dans ce premier film, c'est un travail visuel impressionnant qui transfigure des lieux a priori sinistres. Et la scène du premier baiser la nuit au sommet d'une grue, qu'elle est belle...

Ces quatre excellents films vus soit au SEL en bas chez nous, soit à l'Espace Landowski de Boulogne, de l'autre côté du fleuve, qui offre une programmation impeccable, de type art-et-essai comme on disait naguère. Autant dire qu'on ne s'y bouscule pas...

Transfigurés par l'amour... |

On ne se bouscule pas non plus autour du compositeur Guillaume Lekeu. Le malheureux, il est vrai, est mort à vingt-quatre ans sans pouvoir donner sa mesure. Contemporain de Debussy et Ravel, quelle place aurait-il occupée entre eux ? Je connaissais sa sonate pour violon et piano qui montre une sacrée maîtrise et quelques belles pièces pour quatuor, tout cela dans une atmosphère de serre chaude post-franckiste, mais en creusant un peu j'ai découvert que le jeune homme avait déjà un catalogue pléthorique.

On peut découvrir sur Internet, notamment, un trio pour piano, violon et violoncelle écrit à vingt-et-un ans, monumental (42 minutes !), moins parfait mais passionnant, avec des passages fugués beethovéniens et d'autres non moins étonnants, ainsi qu'un quatuor pour cordes composé trois ans plus tôt, juvénile au meilleur sens du terme lui aussi : novateur et ardent, où se révèle un jeune homme surdoué, à la fois déférent vis-à-vis de la tradition et bridé par elle comme par un costume trop étroit.

Guillaume Lekeu (1870-1894) |

Et voilà août, avec cette année un parfum de rentrée des classes : fini de rigoler, les petits, on serre la vis ! Vos papiers SVP !

Non, je ne suis pas un opposant systématique aux vaccins, je me suis même livré docilement au rite, me scarifiant, pardon : me sacrifiant pour que d'autres n'aient pas besoin de le faire. Je crois même que l'imposition du laissez-passer s'impose, hélas, mais en même temps je suis bien gêné par cette nouvelle atteinte aux libertés, d'autant qu'elle est l'œuvre de personnes dangereuses. Pas assez gêné, tout de même, pour aller manifester avec des complotistes, divers beaufs et les partisans de Mme Le Pen et M. Mélenchon, bras-dessus bras-dessous comme trop souvent. Et pour tabasser les journalistes — l'un des passe-temps favoris des fachos.

Juillet 21, Paris. |

Au programme de septembre ? En principe, Musset, Cortazar, Nemirowsky, Ponthus, Denis, et une balade autour de Paris...

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Chaque chose appartient à qui la rend meilleure.

Le temps conserve de préférence ce qui est un peu sec.