Même pas mal.

Il y a vingt ans, à la fin d'une table ronde, un homme s'approche de l'estrade, me tend quelques feuillets d'un air sombre et puis s'en va.

Ce type est l'un de mes plus attentifs lecteurs. Il a passé des heures, des jours entiers sur ma traduction du chef-d'œuvre de H***, La fin de notre petite ville. Il en ressort fumasse. Sur les feuilles qu'il me laisse, il a recopié une page de l'original, ma traduction et joint trois pages de commentaires négatifs ; les trois quarts de mon texte sont mis entre crochets, à savoir bons pour la poubelle.

J'ai fait dans cette page une erreur grossière, j'en conviens, mais quant au reste les remarques de mon censeur — un Grec — manifestent autant de minutie obsessionnelle que d'ignorance des finesses du français. Je réponds un peu ironiquement, reçois bientôt deux nouvelles listes de fautes accompagnées de corrections et choisis de couper court à une correspondance bien partie pour ne jamais finir.

D'autres Grecs vont m'asticoter ensuite, chacun à sa façon : un vieux poète, l'un des plus nuls que j'aie jamais traduits, qui après avoir lu ma traduction d'un poème à lui m'en dicte une autre par téléphone (j'en ferai des papillotes) ; la nièce de K***, qui refuse la publication de ma version française des œuvres poétiques de son oncle ; le beau-frère de I***, qui voudrait que je soumette ma traduction du Sarcophage au jugement d'une amie grecque à lui ; la jeune veuve de H*** enfin, qui critique vertement mon travail, veut m'imposer elle aussi une correctrice grecque, et me voyant plus têtu qu'elle, finit par me traiter de «monstre slave».

Rien que de très normal dans ces attaques venues de Grèce : celui qui compare un texte écrit dans sa langue avec sa traduction dans une langue moins familière ne voit que les écarts sans saisir leur nécessité. Et puis ne pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas notre destin à tous ? Des amis français de Nadia lui ont dit qu'ils n'aimaient pas mes traductions : je suis un survoleur de textes, scandaleusement dépourvu de rigueur. D'autres lecteurs, je n'en doute pas, ont de moi l'image d'un timoré coincé, planqué derrière le mot-à-mot.

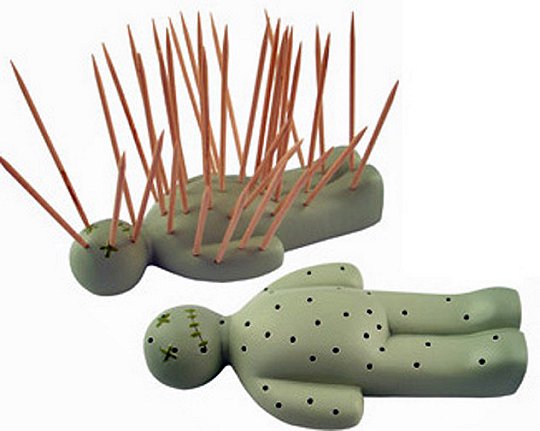

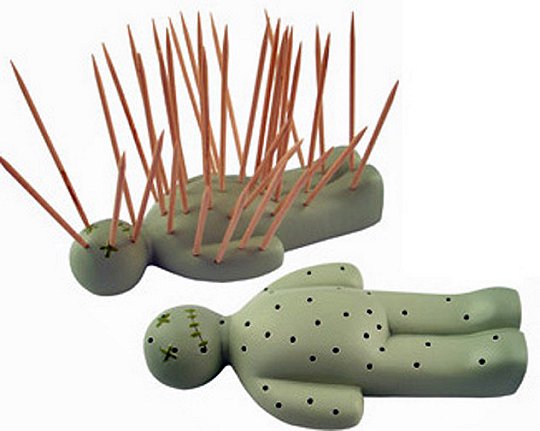

Je ne me sens guère touché, je l'avoue, par ces flèches-là. Leur côté excessif les désamorce. Elles ne sortent pas de la sphère privée. Ce qui pourrait faire mal, ce serait une offensive non pas frontale, mais insidieuse, voilée d'ironie. Un commentaire méchant dans la presse. Mais les traducteurs se font rarement flinguer. Il faut pour cela en faire des tonnes, comme ce pauvre Goineau avec ses bourdes flamboyantes.

Mes écritures personnelles ? Indemnes jusqu'à présent. Les critiques ne tirent que le gros gibier. Les Angot, les Nothomb, les divers Lévy collectionnent les quolibets, lesquels ne font que doper leurs ventes. L'écrivaillon confidentiel, on peut à la rigueur en dire du bien si par hasard on le lit, cela vous donne à peu de frais une auréole de découvreur, mais si on ne l'aime pas, l'usage veut qu'on le laisse dans son néant. Frapper les faibles, c'est mal vu tout de même.

J'ai donc attendu longtemps une belle et bonne agression publique. Enfin publique, à peine, mais ne demandons pas la lune, restons modestes. Il y a trois ans, donc, je découvre sur un blog obscur une attaque venimeuse contre mes traductions de la poétesse D*** — ou plus précisément contre mon commentaire sur ces traductions, dont les quatre petites pages inspirent au blogueur mystérieux, pseudonymisé Gogolithe, un torrent de gloses quatre ou cinq fois plus long qu'elles. «Tout échappe à Volkovitch de l'accent rythmique, du rôle de la prosodie dans les vers.» «Ou Volkovitch ne sait pas lire, ou il ne sait pas compter.» «Aveuglé par le grec. Sourd au français.» etc.

Violent, non ? Quand on n'a pas l'habitude, ça réveille. Le plus étrange, c'est que l'agresseur inconnu, renseignements pris, ne semble mû par aucune rancœur personnelle. Je ne vois qu'une seule piste : le Scud est lancé par un fan de feu Meschonnic, le fameux théoricien, terroricien plutôt, qui a élevé l'agressivité au rang des beaux-arts. Le disciple essaie de mordre comme le maître. N'empêche, se flanquer dans des états pareils pour des histoires de comptage de syllabes, mettre tant de passion dans des considérations ultra-techniques, ne faut-il pas s'en émerveiller, dans un sens ?

Loué sois-tu, Gogolithe : grâce à toi, j'existe ! Ce baptême du feu me met au monde, me fait entrer dans le petit clan des Notables — ceux sur qui on peut cogner.

Ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, le hasard met entre mes mains des extraits d'une correspondance privée où le même Gogolithe s'en prend, non plus seulement au traducteur, mais à l'auteur et même à l'homme, avec une rage décuplée.

Le traducteur ? «Ce n'est pas lui qui traduit bien, c'est D*** dont la force transcende la traduction». Et d'abord, «s'il en savait plus sur la poésie française, Volkovitch n'arriverait plus à traduire. C'est un animal, une bête !!! Un intuitif !!!!!!»

Gogolithe a trouvé sur Internet un texte de sa bête noire «qui montre qu'il ne comprend rien à la poésie !!!!»

Fatalement, il atterrit dans volkovitch.com. En se bouchant le nez. «Ce site est brouillon, et je trouve qu'il écrit dans un style très relâché. Très copain-copain... positivement odieux... éthiquement cet homme ne peut être un bon traducteur... cet espèce de clin d'œil au lecteur, je ne suis qu'un petit lecteur comme vous, et les autres sont des méchants intellectuels... il fait du populisme intellectuel... je trouve cette façon de parler en prenant des mots très familiers très agaçante et avilissante, je me sens méprisé en tant que lecteur... or politiquement de Berlusconi à Sarlozy (sic) en passant par bien d'autres, c'est la même façon d'embobiner...Volkovitch est un Le Pen qui s'ignore !»

Bizarre, cette euphorie en lisant et relisant ces lignes. Je tenterais de l'analyser si je n'étais pas un intuitif à la con... Essayons tout de même. Il y a là sans doute l'ivresse d'être détesté, métamorphosé par cette haine vaguement démente en quelque chose d'autre que soi, genre personnage de roman. Deuxième satisfaction : savoir ce que quelqu'un pense vraiment de vous. Plaisir d'entrevoir les coulisses, l'envers du décor. Les secrets bien cachés. Un petit bout de l'immense corps de la Vérité, cette grande farouche.

Euphorie, donc — dans la mesure où l'assaillant reste isolé, et qu'il n'est pas à la hauteur. Or justement, la prose de Gogolithe révèle une pensée aussi confuse que l'expression, et son blog n'est lu par personne.

Alors, vraiment, aucune expérience douloureuse ? Si, en cherchant bien. 1994 : un libraire de Seine-Saint-Denis m'invite pour présenter mon premier livre, dont l'héroïne est la banlieue de Paris. Nous attendons le public pendant près d'une heure. Personne ! Le malheureux libraire est plus mal à l'aise encore que moi. Quand je m'échappe enfin, marchant longuement dans les rues, il fait un temps superbe et je me demande si cette lumière du soir douce et joyeuse est une caresse consolante ou une forme d'ironie sournoise, comme quoi mon bouquin tout le monde s'en fout, même et surtout le bon Dieu.

Comme quoi la haine fait moins mal que l'indifférence.

Rude moment, vite oublié. Une autre scène, quoique moins violente, me marquera davantage. Novembre 2008 : une amie dévouée a réussi à me faire inviter par un club de lecture en pleine Essonne profonde. C'est dans une grange au bout d'un village perdu, dans la nuit et le froid. Une dizaine de spectateurs, miraculeux en ces lieux. Je dois être le benjamin de la soirée. Normal : désormais ce sont les vieux qui lisent, et ce que je ponds plaît d'habitude au troisième âge. Je fais donc mon boulot, lis mes textes, les commente, réponds aux questions, comme de coutume.

En fait il y a un jeune dans l'assistance, l'adjoint au maire chargé des affaires culturelles, genre quadra dynamique. À la fin, il prend la parole. Il dit qu'il n'a pas aimé. Que je suis du genre intello élitiste. Que par ailleurs (n'est-ce pas contradictoire ?) les pages de mon Journal infime lui rappellent trop le quotidien, les conversations avec ses copains, et qu'il attend autre chose des livres, lui. Il écrit le lendemain à l'amie organisatrice :

«C'est la première fois que cela nous arrive. En discutant avec les personnes présentes et mis à part une personne, aucun n'a véritablement apprécié les nouvelles qu'ils ont lues. Je ne suis pas loin de partager leur avis sur la vacuité de certaines de ces nouvelles, au demeurant très bien écrites mais dont le contenu est aussi étoffé que le scénario d'un film japonais des années 80...»

Je ne lui en veux pas du tout, à cet homme. La pommade qu'on vous passe d'habitude, par hypocrisie ou bonté d'âme, je ne suis pas farouchement contre, mais un peu de franchise par moments, cela ne fait pas de mal non plus. C'est comme un miroir qu'on vous tend, qui vous remet à votre place. Cette soirée, tout compte fait, n'est pas un mauvais souvenir. Quand j'y repense, je revois surtout un petit bonhomme qui se donne du mal, qui vend bravement ses salades, avec la même application toujours, qu'il y ait deux personnes ou deux-cents, qu'il soit payé ou pas. Je revois aussi le monsieur souriant face à moi sur ma droite, celui qui était content, le drôle d'oiseau qui, selon monsieur l'adjoint, «adore plus la musique des mots plus que le sens qu'ils révèlent» (sic). Si j'ai fait un heureux, je n'ai pas perdu mon temps. Un seul heureux, au fond ce n'est pas plus mal, n'est-ce pas ? S'ils avaient été deux, ne risquais-je pas d'attraper la grosse tête ?

Même pas mal. |

(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°110 en novembre 2012)