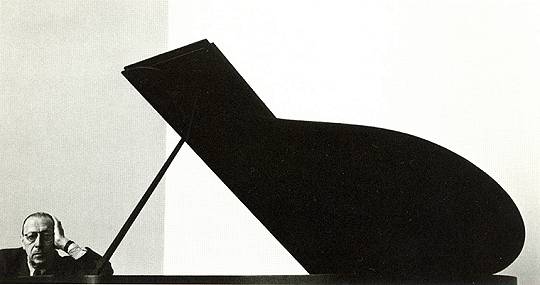

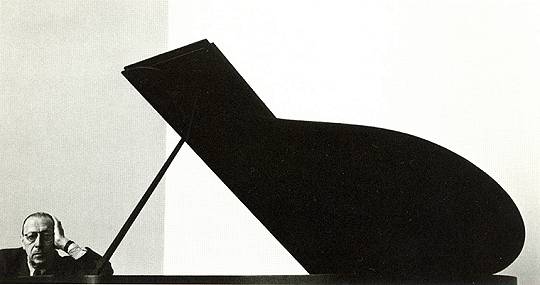

Igor Stravinsky, 1946.

N'allant plus guère au Quartier Latin, j'ai été surpris, l'autre soir, de trouver la rue Champollion identique à ce qu'elle était jadis, avec ses petites salles de cinéma l'une touchant l'autre, tandis qu'ailleurs les cinoches de ma jeunesse ont disparu, presque tous, chassés par la bouffe et les fringues. Au coin de la rue des Écoles, où le Champollion s'accroche, la ressemblance était si forte qu'un instant je me suis cru dans un décor de film historique, une réserve indienne pour touristes, un village gaulois.

Pour voir, dans cette salle antique, un vieux film des années 60 oublié, nous sommes descendus au sous-sol par un escalier étroit comme une entrée de catacombes, vieux nous-mêmes pour la plupart, derniers fidèles d'un culte ancien. Une bande de jeunes nous a rejoints pourtant, étudiants en cinéma je suppose, j'ai failli aller leur demander pourquoi ils étaient venus et pendant toute la projection je me disais, Pourvu qu'ils aiment ça, pourvu qu'ils restent, pourvu que notre tribu ne s'éteigne pas.

Le film, Un roi sans divertissement de François Leterrier, d'après un roman de Giono, se passe tout entier vers 1840 en hiver dans un village perdu sous la neige. Lent, crépusculaire, il m'avait enchanté à sa sortie. Un demi-siècle plus tard j'ai presque tout oublié, mais l'enchantement demeure. Le réalisateur fut dans sa jeunesse le Condamné à mort de Bresson. La mort, il continue de lui échapper. Il est apparu à la fin de la projection, un être humain comme vous et moi.

En sortant de la salle souterraine, avant de remonter vers les vivants, tombé sur l'annonce d'un hommage au Godard de la grande époque, à savoir les mêmes sixties. Une femme est une femme. Karina, Belmondo et Brialy. Une affiche défraîchie, froissée, vieille de cinquante ans pour ce film d'une jeunesse éclatante, éternelle, alliance incongrue de jeune et de vieux, et ce qui monte alors en moi, je ne sais si c'est joie ou tristesse ou les deux.

Autre sortie le lendemain pour un événement rarissime : aller au concert. La musique en boîte est devenue ma seule nourriture. Depuis combien de temps ne suis-je pas allé entendre une chorale ? Quinze ans ? Ce qui m'a fait sortir de mon trou, c'est un programme de rêve : rien que des œuvres rares, dont celles du Stravinsky le plus secret. Stravinsky, ma découverte des années 60, dont je fus bouleversé.

J'avais oublié l'effet que ça fait, la musique fraîche. Les premiers sons qui s'élèvent dans la nef de l'église, pianissimo, ne sont qu'une petite brise, mais elle enveloppe comme un grand vent le reclus sorti de sa cellule, à qui le grand air tourne la tête.

Ivresse, mais recueillement avec Stravinsky et son Introitus à la mémoire de T.S. Eliot, rituel funèbre, sombres murmures, alliances de timbres inouïes.

Puis, du même Stravinsky, Zvezdoliki, alias Le roi des étoiles, sans doute sa pièce la plus extra-terrestre, que je n'avais jamais entendue ainsi, chantée avec naturel comme si ces gens-là n'avaient fait que ça de leur vie, au point que ces quelques minutes en apesanteur, en apnée, deviennent bienheureusement longues, dans un temps suspendu.

Puis les quatre Chansons paysannes, les femmes accompagnées par quatre cors, musique rude, obstinée, joyeuse, pétante d'énergie, archaïque et toute neuve.

En intermède, Debussy : «La sérénade interrompue», prélude où le piano imite la guitare, ici transcrit pour quatre cors, drôle comme du Hoffnung et en même temps sérieux, aventureux, somptueux.

Autre intermède : Milhaud avec Paris, grouillement exubérant pour quatre pianos que je découvre ce soir-là. Ce n'est pas tous les jours que Milhaud me ravit.

Et pour finir, comme si la coupe d'émotions n'avait pas déjà débordé : Noces de Stravinsky. Quatre voix solistes, chœur, quatre pianos et percussions. Noces que j'ai chanté deux fois dans les années 70 — mes deux plus grands souvenirs de musicien. J'aurai vécu cela deux fois dans ma vie : être emporté, dépossédé de soi par la musique, alors qu'en même temps on n'a jamais si pleinement vécu. Je ne connais pas de musique aussi intense. Dans ces noces de l'ancienne Russie paysanne et païenne, où joie et douleur ne sont sans doute que les paroles obligées d'un rite, on se trouve au-delà de tout sentiment connu, pris corps et âme dans ces rythmes implacables, jusqu'au terrible glas final où les paroles rient et la musique pleure.

Avons-nous aussi bien chanté autrefois ? Le chœur de chambre OTrente, dont j'ignorais jusqu'au nom, allie sûreté technique, beauté sonore et bravoure, à l'image de leur impressionnant jeune chef, Raphaël Pichon. Ce type-là mettrait le feu même à du Arvo Pärt ! Sans le talent de cette équipe-là, sans sa ferveur, aurais-je retrouvé toute ma griserie ancienne ? Je ne savais pas que l'exaltation pouvait monter jusqu'au bord de la douleur. Sorti de l'église, je mettrai quelques heures à redescendre.

C'est drôle : quand je vois passer une compétition de course à pied, le spectacle de tous ces gens trottant bon train que je m'épuiserais désormais à suivre me pince toujours un peu le cœur, alors que voir ces choristes dans l'église, alignés là-bas dans la lumière et la gloire, plus tout à fait humains, ne me cause ni jalousie, ni nostalgie. Au contraire. La vision de leur vie éclatante, dans la pénombre où je suis, dans la demi-vie silencieuse de l'assistance, m'est très douce. Ils font le dur travail à notre place. Ils sont nos beaux enfants. Nous les vieux, nous pouvons mourir tranquilles, la musique a de bonnes chances de survivre.

Igor Stravinsky, 1946. |

(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°94 en juillet 2011)