Heathrow, 2008.

PAGES D'ÉCRITURE

N°94 Juillet 2011

C'est un dessin de Jules Feiffer : quatre amis dans un bistrot, l'air sinistre ; tous ensemble ils descendent un whisky, et gardent l'air sinistre ; un second whisky, et là, tous ensemble, sourire béat.

La critique littéraire, même chose. On dit du bien d'un livre : aucun effet ; c'est au deuxième éloge qu'on a une chance minime d'être entendu. Le critique, s'il veut toucher son lecteur, doit revenir à la charge deux fois au moins — ce que les usages de la presse lui interdisent. Ce luxe est réservé aux électrons libres dans mon genre, qui gribouillent à l'écart des foules.

Voici donc en feuilleton, jusqu'à l'hiver, Utopies d'Isabelle Fremeaux et John Jordan, éditions de la Découverte, collection Zones. Il est temps que les volkonautes s'instruisent et réfléchissent un peu. Utopies, reportage et réflexion mêlées, mérite qu'on s'y attarde. On y découvre, dans plusieurs pays d'Europe, douze lieux à part où des groupes essaient diverses façons de vivre autrement, où les utopies cherchent à prendre racine, histoire de faire mentir leur étymologie.

Le voyage commence en Angleterre, devant l'aéroport d'Heathrow où une équipe d'écolos hyper-organisés, opposés à la construction d'une troisième piste, déjouent la surveillance policière et installent pour plusieurs jours un campement immense. Ce coup de force non-violent, très médiatisé, entraînera l'abandon du projet !

Ce réjouissant cache-cache avec la police n'empêche pas qu'on s'inquiète un peu. On a acheté le bouquin pour faire sa BA d'écolo, mais les auteurs étant des militants endurcis, on craint le prêchi-prêcha manichéen et le babacoolisme benêt. Qu'on se rassure. Fremeaux et Jordan ont de bons principes : ils ont laissé de côté les sectes à gourou et autres groupes fortement hiérarchisés. Surtout, ils savent regarder : leur livre devient passionnant par sa précision, par les détails pratiques — on admire, dans le cas de Heathrow, l'ingéniosité des squatteurs pour organiser la vie du camp — et notamment pour conduire les discussions de vastes groupes — en conciliant démocratie et efficacité.

Deuxième étape, dans la campagne anglaise : une communauté, Landmatters, qui pratique un type d'agriculture écologique particulier, la permaculture. De quoi faire s'esclaffer grassement les tenants de la chimie à outrance. J'ai connu certains de ces rieurs naguère, dont le rire jaunit lentement à mesure que leurs idées se fanent. Face à cette agriculture de papa, celle de fiston et grand-papa réunis, qui peu à peu gagne du terrain, combine les vertus de la tradition et de l'innovation ; et si l'on trouve, à Landmatters par exemple, certaines tendances à première vue déconnantes (certains refusent les forages, notamment, car on ne doit pas blesser la terre !), l'ensemble du projet, son écoute de la nature, son effort pour travailler en harmonie avec elle, semble dicté par la sagesse. Mais que d'obstacles (matériels, humains, administratifs) pour faire vivre cette utopie-là ! Le reportage ne dissimule rien de cette galère.

Le mois prochain, on visitera une école autogérée en Espagne.

Heathrow, 2008. |

Les anti-écolos, s'il en est sur volkovitch.com, peuvent maintenant revenir : nous retournons à la littérature — mot que je déteste — avec Béatrix Beck. Romancière et nouvelliste récemment disparue, elle est de ces auteurs trop peu connus qui méritent qu'on les pousse obstinément. J'ai déjà chroniqué ici Léon Morin, prêtre (succès public, film de Melville avec Belmondo), puis Plus loin, mais où, l'un de ses derniers livres, épatant (flop total). Au programme cette fois, Un(e), de 1989, chez Grasset.

Achetez, bonnes gens, lisez ! Bouquin génial !

Euh... Non, mieux vaut tout avouer... Trois semaines après ma lecture, je consulte les notes que je prends toujours au crayon sur la dernière page blanche : rien ! Comme si nous nous étions croisés, le livre et moi, sans nous voir.

Obligé de relire la 4e de couv. pour me rappeler de quoi ça parle.

Première partie : dialogue entre une vieille femme et son analyste, flash-back sur l'enfance, problème d'identité sexuelle (cf. le titre), il interprète, elle résiste, d'où une jolie partie d'escrime. Oui, mais malgré tout le talent de Beck, malgré ses phrases rondes et drues, ça se confirme : rien de plus chiant qu'un compte rendu d'analyse, si ce n'est un récit de rêve. Il arrive ainsi qu'on écrive avant tout pour soi, en guise de thérapie, le lecteur se retrouvant en position de voyeur gêné.

Deuxième partie : l'analyste meurt, l'héroïne vit seule à la campagne (ce roman a tout l'air d'une autobiographie), elle rencontre quelques personnages étonnants, attachants, dont une jeune sauvageonne garçon manqué (retour du thème de l'ambiguïté sexuelle), et le bouquin remonte la pente in extremis. Beck est là enfin, et je reviendrai sûrement la voir —dans un autre livre.

— Mais enfin Michel, toi qui prétends vouloir qu'on lise, à quoi ça rime d'éreinter certains livres ?

— Je fais confiance en l'esprit de contradiction des volkonautes. Je les connais : si je dis qu'un bouquin est mauvais, certains d'entre eux vont sûrement courir l'acheter ! Je devrais essayer de faire seulement des critiques négatives. Les politiques le savent bien : interdire quelque chose (par exemple de fumer du chite), c'est la meilleure façon de pousser les gens à désobéir.

Et Laurent Mauvignier, vais-je lui apporter des lecteurs ? Il vient de publier Ce que j'appelle oubli (Minuit), récit très court librement inspiré d'un événement récent : il y a deux ans, à Lyon, dans un supermarché, un homme fut tabassé à mort par des vigiles pour avoir bu une bière sans la payer.

L'histoire est exemplaire : ce fait-divers sinistre n'est-il pas l'aboutissement logique de notre évolution politique et sociale ? l'emblème d'une société pour qui la marchandise compte plus qu'une vie humaine, pour qui un homme c'est de la petite bière ? En même temps, malgré tout, cette histoire a quelque chose d'absurde, de scandaleux — au moins pour certains d'entre nous. Le narrateur anonyme s'adresse au frère du supplicié, mais les questions dont son monologue regorge sont lancées tous azimuts, sans que personne réponde :

«...combien il a fait de gardes à vue, ton frère ? et est-ce qu'il était violent et alcoolique ? tu dois le savoir, toi, qu'est-ce que tu peux dire ? il vivait en foyer, c'est ça ? dans quel foyer, avec qui ? d'allocations ? de quoi ? de petits boulots ou bien aussi il faut dire combien ton frère n'aura été que l'ombre d'un homme et qu'on ne l'aura pas vu, l'homme qu'ils ont tué, celui sur lequel ils ont frappé, on ne l'a pas vu, pas regardé, si peu, et il est vrai que ce n'est pas du tout beau à voir, surtout quand c'est encore vivant, un corps qui attend sa mort, ce qu'ils ont fait de lui et non — mais non, je ne noircis pas le tableau, je te jure, je ne noircis rien du tout, tout ça est vrai, comme je te le dis, et tu restes là comme un con sans même savoir combien vaut une vie, tu le sais, non ? tu ne sais pas ?»

Page admirable, à la fois chaotique et d'une seule coulée torrentielle, où éclate la grandeur du Mauvignier qu'on connaît, qu'on révère, surtout depuis ce maître-livre sur la guerre d'Algérie, Des hommes.

Hélas... L'auteur a décidé de dérouler son texte en une seule phrase, ce qui donne un air affecté, formaliste, un côté tour de force littéraire à ce texte par ailleurs ancré dans le réel le plus rugueux.

Enfin, il n'y a tout de même pas de quoi rejeter le bouquin, ou ne pas attendre le prochain avec impatience.

On est peu de chose... |

La loi des séries...

Envie depuis longtemps de relire Céline, voir où j'en suis avec lui, glisser un œil enfin dans l'un des trois immondes pamphlets qui rongent leur frein en haut de mes étagères... Mais commençons plutôt par un roman, D'un château l'autre, premier tome de la trilogie finale, qui m'avait tant impressionné il y a de ça... quarante ans ?

1957. Céline, 63 ans — mon âge d'aujourd'hui —, rentré d'exil six ans plus tôt, vieillard précoce, raconte sa fin de vie à Meudon (il en a encore pour quatre ans), puis nous entraine à Sigmaringen où il s'est réfugié en 44 avec Pétain, Laval et toute la clique. Cette chronique de la débandade est évidemment le clou du livre. Ce ballet de pantins, ce grouillement de cloportes est par moments d'un comique, d'une verve grandioses.

Mais que s'est-il passé ? Je ne marche plus comme avant. Tout le début meudonnais, un vrai pensum. Je ne reproche pas au grand homme d'être nul sur le plan humain, salopard puant, sinistre pleurnichard, sa parano géante en bandoulière, non, c'est pire : c'est l'écrivain qui me déçoit. Il s'écoute, en rajoute, ressasse, rabâche, tire à la ligne, et oui bien sûr c'est rythmé, ça pète, ça fuse, cymbales et grosse caisse, mais derrière presque rien, la machine lancée à tout berzingue tourne à vide, c'est ça vraiment un Grrand Écrivain ?

Merde alors. Je ne m'y attendais pas. Et Mort à crédit, qu'en reste-t-il ? Et le Voyage ? Va-t-il barrer en couille lui aussi ? Ce serait trop triste. On ira vérifier bientôt. Non : prudence, on attendra.

Le bas-Meudon, années 50. |

Vais-je passer tout le mois comme ça, de déception en désillusion ?

Avec Simenon, on limite les risques. Surtout si l'on va chercher dans l'édition Pléiade, qui dans ses trois volumes fait de très bons choix.

Dans le tome 2, Maigret et l'homme du banc (1952), encore une très bonne pioche ! L'argument est d'une originalité remarquable, puisque l'enquête ne porte pas sur l'assassin, expédié avec désinvolture, mais sur la victime ; et que cette victime est un homme totalement banal, que l'auteur parvient à rendre fascinant. Afin d'échapper à l'horreur d'une petite existence lugubre, l'homme s'est fabriqué une double vie avec une minutie dérisoire et admirable. Pour élucider la double énigme de sa mort et surtout de sa vie, Maigret va déployer comme toujours des trésors d'intuition et d'empathie. Qui connaît mieux que lui l'humanité ?

«Ce qui le frappait autrefois, ce qui lui communiquait une fièvre romantique, c'étaient, dans cette foule en perpétuel mouvement, ceux qui avaient lâché la corde, les découragés, les battus, les résignés qui se laissaient aller à vau-l'eau.

Depuis, il avait appris à les connaître, et ce n'étaient plus ceux-là qui l'impressionnaient, mais ceux de l'échelon au-dessus, décents et propres, sans pittoresque, qui luttaient jour après jour pour surnager, ou pour se faire illusion, pour croire qu'ils existaient et que la vie vaut la peine d'être vécue.»

Le livre entier, dans l'ambiance habituelle d'hiver et de pluie, plus que jamais adaptée au sujet, nous fait découvrir cette petite bourgeoisie besogneuse, mesquine et terne, dans une apothéose du crapoteux illuminée par la maîtrise du romancier, son art du détail en apparence insignifiant — comme ces chaussures jaunes de la victime, faible lueur, incongrue et joyeuse, dans la grisaille.

Et voici la dernière étape de notre voyage en Gracquie, son bouquet final : En lisant en écrivant (José Corti, 1981). Là non plus, on ne risque pas d'être déçu. Plus encore que les deux Lettrines, cet ouvrage-là est une bible pour tout lecteur et tout écrivain — même si, léger bémol, la partie «en écrivant» s'avère moins développée que dans mon souvenir. C'est essentiellement un livre de lecteur, mais dans le genre, qui s'est montré plus savoureux ? plus nourrissant ? Les pages sur Stendhal, très nombreuses, galopent aussi brillamment que leur modèle. Proust est à peine moins bien loti, et Flaubert donc — la réhabilitation du personnage d'Emma Bovary, une merveille. Mais Gracq resplendit aussi dans l'éreintement, cruel pour Sa Boursouflure Saint-John Perse, griffes un peu rentrées pour le dernier Céline, mais ça commence fort : «Il y a dans Céline un homme qui s'est mis en marche derrière son clairon.»

Il faudrait noter des pages et des pages ! Comme celle où Gracq expose son approche critique, par fragments isolés, son «impressionnisme à multiples facettes», tellement plus souple et vive que les grandes constructions théoriques lourdes et grinçantes.

Ou sa façon d'analyser la pose que prennent certains grands écrivains.

«L'accueil d'un Hugo, par exemple, au seuil d'un de ses livres, dédaigne superbement ma chétive personne et s'adresse, plutôt qu'à l'ami lecteur, à un collectif respectueux de touristes passant intimidés le seuil d'un haut lieu historique. Celui de Malraux, qui immanquablement me met mal à l'aise, semble toujours agacé et comme impatient de s'adresser à quelqu'un d'aussi peu intelligent que vous.»

Chez Nerval, par contre, Gracq décèle «une gentillesse d'accueil simple et cordiale, une sorte d'alacrité vagabonde et discrètement fraternelle, qui jamais n'insiste et semble toujours prête si vous le voulez à se laisser oublier.»

Voilà pourquoi on aime tant Nerval.

Quittons Gracq pour quelque temps, il le faut : le lire nous soulève d'allégresse, mais son talent nous écrase.

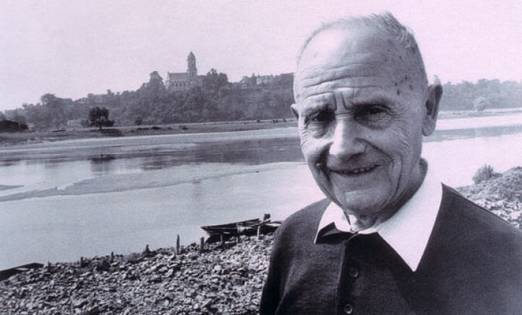

Gracq dans les dernières années. |

Un autre grand frère de Gracq, Stendhal, me fournit ma transition : le tirage au sort mensuel, grâce à la main heureuse de Carole, me fait lire ses Mémoires d'un touriste.

L'ouvrage est depuis toujours mal-aimé, non sans raison : ce récit du voyage en France d'un voyageur de commerce en 1837 était une tâche alimentaire, payée au poids sans doute, vu la longueur des descriptions de monuments historiques allègrement pompées chez Mérimée. L'intérêt documentaire du livre, sur la société de province d'alors ou sur la façon de voyager, sans être négligeable, reste limité. Quant à l'héroïne — la France de Louis-Philippe, bourgeoise grasse et prospère qui ne pense qu'au fric — on en connaît de plus bandantes.

Heureusement, derrière le personnage du narrateur, prête-nom inventé par prudence, il y a Stendhal lui-même au naturel, tel qu'on se l'imagine, brillant causeur, charmant conteur, donnant son avis sur tout. Comme le dit Gracq : «Le compagnonnage amusant, piquant, inépuisable, de Stendhal est celui de quelqu'un avec qui on ne s'ennuiera pas une seconde, mais qui ne vous laissera pas l'occasion de placer un mot.»

En voyageant, notre homme lit César et Shakespeare. Il regrette l'Italie. Son patriotisme, on s'en doute, laisse à désirer : «J'aime mieux l'homme d'esprit de Grenade ou de Koenigsberg que l'homme d'esprit de Paris. Celui-ci, je le sais toujours un peu par cœur. L'imprévu, le divin imprévu peut se trouver chez l'autre.»

Il suffit de sauter certains passages pesants : on tombera sur des pages pleines d'une grâce légère, et l'on aura fait, somme toute, un fort plaisant voyage.

Henri Beyle vu par Henri Lehmann. |

Tout à fait par hasard, je me replonge en même temps dans d'autres textes de la même période. Les Poésies complètes d'Alfred de Musset occupent tout un volume en Pléiade ; l'ai-je ouvert une fois depuis le temps lointain de mes études ?

La visite à «La nuit de mai» et «La nuit d'octobre» est un solennel défilé de citations. «L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, / Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert.» C'était donc là ! «Jours de travail ! seuls jours où j'ai vécu !» (Chouette, celle-là.) L'ensemble se lit sans déplaisir, même si le côté «Poète, prends ton luth» et les accès de pathos ont tout de même pris un coup de vieux.

Celui qui a fait beaucoup de mal à Musset comme à bien d'autres, c'est Baudelaire. Écoutons Gracq une fois de plus : «Aucun vers n'est aussi lourd que le vers de Baudelaire, lourd de cette pesanteur spécifique du fruit mûr sur le point de se détacher de la branche qu'il fait plier.» Comparés à cette plénitude, les vers de Musset, si harmonieux et séduisants soient-ils souvent, semblent un peu fades, un peu vides, privés de cette présence charnelle des poèmes baudelairiens, de leur charge électrique.

Le Musset qui a le mieux vieilli, c'est sans doute le fantaisiste. Namouna, avec son côté désinvolte et foldingue, a conservé sa fraîcheur, de même que «Sur trois marches de marbre rose», ode ironique au parc de Versailles, qui s'ouvre ainsi :

«Depuis qu'Adam, ce cruel homme,

A perdu son fameux jardin,

Où sa femme, autour d'une pomme,

Gambadait sans vertugadin...»

Musset et Georges Sand vus par Musset. |

Et les jeunes poètes français d'aujourd'hui ? Mon petit parcours exploratoire, après Antoine Emaz, Anne Dreyfus, Jean-Pascal Dubost, Edith Azam et Laurent Albarracin, m'amène à Marc Blanchet, né en 1968.

Poésie, poésie, maudite et bénite sois-tu ! Dans Sanctuaires de Blanchet, recueil de 1999, dès l'abord je suis perdu sans boussole — mais sans frayeur, avec une impression d'obscurité profonde et de lumière diffuse ; la lecture pas à pas fait naître une lente rotation d'images, les villes, le sang, l'enfant, les dieux et je ne sais pas de quoi on me parle, mais je sens bien que cette voix se maintient dans les hauteurs, sans jamais perdre sa chaleur, sa fermeté apaisante — alors même que le poète cherche lui aussi, dirait-on, hanté par le souvenir d'un état de grâce perdu, qu'il trouve, qu'il perd, les dieux se donnant puis se retirant.

«La déesse entrevue

dans la violence des songes

frappe au carreau de l'heure.»

«Les dieux sont venus cette nuit,

ils savent le secret, qu'il existe

des sanctuaires dans toute obscurité.»

Poésie, déesse entrevue, tandis que dans le sanctuaire dédaléen la faible lueur de ma chandelle éclaire fugitivement des parois obscures.

Allons bon. Voilà que la BD elle aussi me résiste ! Je lis Vitesse moderne, de Blutch (Aire libre Dupuis, 2002), et à la fin je me demande, mais de quoi s'agit-il ? On voit passer, autour d'une jeune danseuse, une femme qui la poursuit, un vieux chorégraphe tyrannique, un père lointain et libidineux, un type à corps de monstre et cervelle d'oiseau, une bande d'encagoulés, dans une histoire de plus en plus sombre et folle. Mais qu'est-ce qu'il a biberonné ou fumé, le père Blutch ?

Je ne sais si j'ai fait comprendre que tout cela est une splendeur. La poésie y est parfois dense comme certaines brumes, à couper au couteau.

La version en format réduit, nouvellement parue, comporte d'intéressants bonus, mais rend moins justice à la sombre beauté des images.

Un cauchemar permanent. |

J'ai dit images ? Côté cinoche, notre mois fut ophülsien, avec deux autres des ultimes joyaux du grand Max : Madame de et Lola Montès.

Dans Madame de (1953), des boucles d'oreilles baladeuses provoquent d'étourdissants quiproquos, la caméra tourne autour d'une Danielle Darrieux sublime et la comédie d'apparence futile, sans rien perdre de son pétillant, vire doucement à l'amertume puis au tragique, atteignant des moments de grâce absolue.

Lola Montès (1955), chant du cygne d'Ophüls, incompris à sa sortie, mutilé par les producteurs, est de l'avis général une date dans l'histoire du cinéma. On ne peut qu'être épaté par l'invention permanente, le baroque exacerbé, les audaces en tous genres et l'autorité de Peter Ustinov en Monsieur Loyal de ce grand cirque tournoyant.

Osera-t-on avouer une légère déception ? L'ambition extrême du film, qui met en scène une mise en scène de la vie de Lola Montès, avec elle-même en vedette, mais brisée, éteinte, c'est d'édifier une construction immense autour d'un néant. Mais Martine Carol, qui joue Lola, est un néant trop terne. Il faut du génie pour jouer les nulles sans ennuyer. Si bien que le film, malgré sa forme incandescente, a quelque chose de froid, de contraint. Ophüls me semble là au même point que Fellini tournant Casanova après la sublime et si humaine Dolce Vita. À cela près qu'Ophüls, lui, n'a pu continuer sa route, carrière et santé brisées par l'échec du film.

Ustinov et Carol. |

Les frères Dardenne, eux, volent de succès en succès, la critique et le public les adorent, et en plus ils le méritent ! Le gamin au vélo, leur petit dernier, ne dépare pas la famille. Les frangins, eux, nullement gâtés par la gloire, continuent de montrer la même attention patiente à leurs personnages, aux humbles surtout, pardonnant à tous, maniant la rudesse avec une immense douceur cachée.

Un gamin, contre l'évidence, refuse de croire que son père l'abandonne ; une jeune femme recueille et aime ce gosse qui lui pourrit la vie : cette histoire, qui peut sembler banale, montre l'amour dans toute sa force et son mystère. Les Dardenne excellent à montrer des moments de don de soi, de sacrifice, où l'être humain, en toute humilité, se hisse au-dessus de lui-même. On dit qu'ils font du cinéma catho, pourquoi pas, mais le christianisme a-t-il le monopole de l'amour et du respect de l'autre ?

Les acteurs sont parfaitement dirigés, comme d'habitude, la caméra fiévreuse mais pas fébrile. Seul problème : par peur du happy end classique, les auteurs bouclent leur film un peu laborieusement — mais dans le précédent, Le silence de Lorna, c'était pire... Normal : quand on est monté haut, l'atterrissage est difficile.

Cécile de France et Thomas Doret. |

Points communs d'Une séparation, film iranien de Asghar Farhadi, avec celui des frères d'Ardenne : un succès critique et public entièrement légitime. Et aussi le refus de caricaturer, de condamner, la volonté de montrer que nul n'est blanc ou noir, que tout le monde a ses raisons, même les apparents salauds.

Étonnnant, ce film qui d'abord paraît tout simple et peu à peu se révèle de plus en plus complexe et nuancé — tout comme ses personnages. Il pousse la subtilité jusqu'à la manipulation — pour la bonne cause, qui est de nous ouvrir les yeux.

Tourné dans des conditions impossibles comme tous les films en Iran aujourd'hui, soumis à une étroite censure, Une séparation n'en réussit pas moins le portrait d'une société bloquée, rendue malade par une religion devenue folle, où la crise de nerfs est permanente, où il faut sans cesse mentir et ruser — pour survivre comme pour faire des films. L'Iran ? Un enfer qu'on rêve de fuir au plus vite. Même si, par une astuce de scénario savoureuse, la foi intégriste qui empoisonne tout est en même temps ce qui permettra, indirectement, de dénouer le conflit !

Voilà le genre de film dont on sort un peu moins con, et un peu moins fâché avec l'espèce humaine.

Pas facile certains jours. Lorsqu'on voit la tribu écolo, qu'a priori on estime, choisir — peut-être — comme représentant un playboy centriste sponsorisé par TF1, on se frotte les yeux.

Tâchons de voir le bon côté des choses : fini les cas de conscience, on votera utile dès le premier tour.

Écologie encore. On dirait une bonne nouvelle : la divulgation de la recette du purin d'orties n'est plus, semble-t-il, considérée par la loi française comme un crime. Je viens de voir la recette sur Internet ! La BAC, le GIGN et le contre-espionnage n'ont pas bougé !

Certains citoyens en sont sûrement choqués. Imaginons ce qu'on pourrait lire sur le portail Orange :

Monsieur le Comissaire,

je vous informe que sur le site commmunisse Rue 89 il ya un conar d'écolot qui done la recete pour fer le purin d'ortie pour son potagé. Je croyé que s'été interdit par la Loi meme quon avé des grosses amandes, un milion (en ancienfranc) ! je sais pasque vous pouvait fere contre sa, mais vivement que Marine soye aux comandes qu'elle remette la peine de mord pour ces salos!!!!!!!! ?

Après ce purin verbal, un peu de musique pour se nettoyer l'âme. Profitant d'une offre du journal Le Monde, je me paie le dernier volume de la série Grands pianistes, intitulé «Le piano dans tous ses éclats» : sur deux CD, une ribambelle de transcriptions et adaptations plus ou moins respectueuses, dans des enregistrements historiques. Bach surtout, d'autres aussi, dont quelques beaux Tchaïkovsky et le délicieux Gottschalk. Au clavier, rien que du beau linge : Rubinstein, Horowitz, Haskil, Kempf, Cortot, Cziffra... Et en vedette, le duo Wiener et Doucet.

Jean Wiener et Clément Doucet firent courir le Paris des Années folles à leurs concerts où ils jouaient du jazz et des classiques arrangés avec un punch et une liberté inouïs pour l'époque. Quarante ans plus tard, Mme Pecqueux, ma prof de violon, m'en parlait les yeux brillants. Je ne croyais pas les entendre un jour, eh bien si ! Je connaissais leur délirant «Chopinata», je découvre leur «Wagneria» jubilante (Wagner mis KO sur le Ring) et surtout «Isoldina» qui fait mourir Isolde une deuxième fois — et moi aussi, de rire !

Doucet à gauche, Wiener à droite. |

Pas d'été chômé sur volkovitch.com ! J'hésite seulement un peu pour le programme : Retz ou la Palatine ? Châteaureynaud ou Nadeau ? Dhôtel ou Modiano ? Gnaedig ou Blanchard ? Demangeot ou Dou ? Céline sûrement. Et Greif. Et quelques autres.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut écrire instinctivement, comme l'on vit, comme l'on respire, sans vouloir être audacieux ou «nouveau» à tout prix.

Une heureuse hardiesse, tentée par l'artiste qui crée au hasard, devient une nouvelle clarté pour le théoricien qui raisonne.

Je soigne mon livre parce qu'il me soigne.

Lions et Lionnes, la belle saison pour vous s'annonce bonne !

Côté cœur : tout ira bien.

Côté travail : tout ira bien.

Côté santé : là, évidemment, il y a tout ce temps passé à chercher le sommeil... à pousser en vain aux cabinets...

Et si vous écoutiez notre spécialiste, Jean Kikine ? La solution s'appelle Houellebecq !

«Car la nature est laide, ennuyeuse et hostile ; / Elle n'a aucun message à transmettre aux humains.»

«C'est ça la culture, c'est un peu chiant, c'est bien ; chacun est renvoyé à son propre néant.»

«Si je laissais la passion pénétrer dans mon corps, la douleur viendrait rapidement à sa suite.»

Profond, non ?

Prenez avec vous sur la plage l'un de ses gros best-sellers. Ouvrez-le de vos doigts tachés d'huile solaire et lisez. Vous comprendrez vite que la mer est moche, et la plage, et les gens, et vous aussi, et la vie en général. Restent les bons vieux bonheurs élémentaires : l'excrétion, le sommeil ; lisez toujours et bientôt ils vous seront donnés.

Apprenez quelques citations de la star, elles vous aideront à draguer sur la plage en saupoudrant vos propos d'un élégant cynisme très classieux — si toutefois vous trouvez un blaireau qui n'a pas encore lu Houellebecq.

Et n'oubliez pas, c'est le Maître lui-même en vérité qui vous le dit :

«Il en est du royaume des cieux comme d'un coton-tige ! Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !»

|