Né en 1927 en Pologne, mort en 2005.

Les frères de ma grand-mère tapaient le ballon dans l'équipe du Club Sportif Meldois, dit CSM, ou Semsem. C'était à Meaux il y a près d'un siècle, et on n'appelait pas ça foutbôl, mais fotbal.

Petit-neveu indigne, je n'ai jamais porté le maillot d'un club. Je n'ai joué qu'à l'école, dans la cour ou aux séances de plein-air. Si j'aimais ça ? Aucune importance. Tout garçon était censé jouer, du moment qu'il avait des jambes.

Pas assez doué pour m'éclater sur le terrain, je préférais regarder les autres, les grands. Vers la fin des années 50, le dimanche après-midi, nous montions parfois, ma mère et moi, jusqu'au stade des Bruyères où se produisait le CO Chèvres en maillot bleu et jaune. Le spectacle était franchement moyen, mais la bande-son rachetait l'image. Dans la tribune vermoulue, quatre ou cinq rangs à peine, nous ne perdions rien des commentaires et des bruits du terrain. Les rares spectateurs avaient tous un fils, un frère ou un père sur la pelouse, qu'ils encourageaient, conseillaient, invectivaient :

Mais non, dribble pas, centre !

Tu vieillis, P'tit Louis !

Tu l'as acheté avec des bons de la Semeuse, ton ballon, t'oses pas y toucher !

Cette phrase totalement obscure pour moi fit bien rire ma mère, comme d'autres que je n'ai pas notées, petit con.

Mon coiffeur, Jean Durand, qui ne jouait plus, qui boitait, ayant pris un jour une tatane dans le genou, n'était pas le moins inspiré. Les joueurs aussi s'interpellaient, l'entraîneur criait ses consignes, mais le plus beau c'était ce bruit de la godasse frappant le ballon, ce son net et rond, bien plein, bien franc, euphorisant, dont je comprends qu'on en devienne accro à vie.

Euphorisant, c'est vite dit. Le jour où ma grand-mère nous accompagna, un déluge s'abattit sur les Bruyères et s'installa jusqu'à la fin du match que nous terminâmes trempés et glacés, malgré deux parapluies au-dessus de nos têtes et un troisième sur nos jambes. Pourtant je revois ma grand-mère hilare. Cela devait lui rappeler le bon temps du Semsem.

Le seul match dont je me souvienne fut le plus beau, le dernier : cette année-là, en Coupe de France, la très modeste équipe chévrienne fut jetée en pâture aux amateurs du Racing de Paris. Les visiteurs, sans forcer, charitables, se contentèrent d'un 7-0. Il y avait dans leur attaque un grand Noir aux accélérations souveraines dont j'ai retenu le nom : Bamana. Les Noirs étaient moins nombreux à l'époque, même sur les stades. Les chévriens d'alors ne lui lancèrent ni cris de singe ni bananes — on n'aurait jamais jeté de la nourriture, en ce temps-là —, mais le saluèrent avec respect :

Vas-y l'ami !

T'as des belles jambes !

Le jeu que je découvris ce jour-là, moins pataud que d'habitude, me donna des goûts de luxe. J'allais entrer en sixième au lycée Claude-Bernard, en face du Parc des Princes où les pros jouaient leurs matches et où j'entraînai ma mère l'hiver suivant. Le stade était immense et à moitié vide. Le Stade Français et le F.C. Lens rentrèrent aux vestiaires à la nuit tombante, dos à dos, après un match consciencieux et grisâtre, aussi triste à regarder qu'à jouer. Les autres fois, je ne me déplaçai plus que pour mon équipe favorite : le Racing.

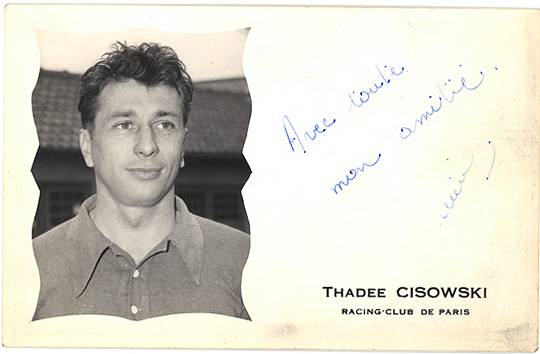

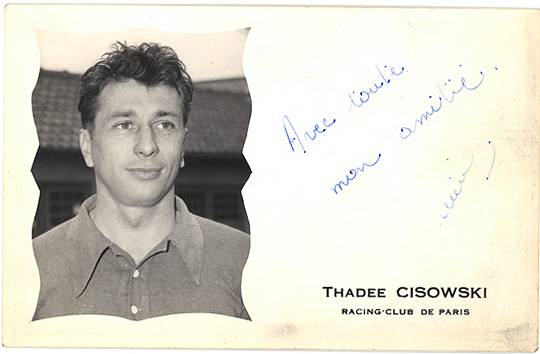

Ce n'étaient pas des tâcherons, ceux-là, mais des artistes. Capables du meilleur comme du pire. On ne savait jamais ce qu'on allait voir : un feu d'artifice ou un thé chez les petits vieux. Ils avaient pourtant le plus solide et le plus régulier des arrières, l'inusable Roger Marche, trapu et chauve, surnommé le Sanglier des Ardennes, et le plus étincelant des avant-centres, Thadée Cisowski, mon dieu. L'homme qui avait mis un jour cinq buts à la Belgique. Ma mère l'appelait T'as des ciseaux. Jean-Luc Dufils et moi, en septième, lui avions écrit, et l'idole avait répondu ! J'avais de lui une photo dédicacée, «Avec toute mon amitié».

Un soir, dans la lumière des projecteurs, nous avons vu les Ciel-et-blanc tenir tête à l'équipe de Reims au sommet de sa gloire. Plus tard ils se faisaient étriller par Monaco, se cassaient les dents sur un Rouen laborieux. Cisowski déclinait, marquait moins de buts, était souvent blessé, les défenseurs d'en face affolés visant ses tibias plus que le ballon. La seule image de lui que j'aie gardée : il bute sur un pied adverse et s'étale raidement.

C'était dur pour le Racing, qui ne jouait jamais à domicile : quand Rennes venait, le Parc faisait le plein de Bretons, et les vedettes nord-africaines de Nîmes, Akesbi en tête, attiraient tous les Maghrébins d'Ile-de-France. Public populaire, gouailleur, capable de scander ses classiques avec vigueur, Aux chiottes l'arbitre, aux chiottes l'arbitre, aux chiottes ! Mais bon enfant. Pas la moindre violence dans les tribunes en ces temps lointains. Un jour, un type devant nous n'arrêtant pas de râler tout haut contre les joueurs, l'arbitre et la Création tout entière, ma mère lui lança : Si ça ne vous plaît pas, allez voir du basket et fichez-nous la paix ! Le type la fusilla du regard, mais sans piper mot.

Je devais avoir quatorze ans quand j'ai cessé d'aller au Parc. Plus le temps ? Plus envie ? Courir seul dans les bois, loin des terrains balisés, des entraîneurs et des arbitres, c'était gagner la liberté, c'était fuir l'enfance et le sinistre no man's land qui suit. Ces types numérotés courant après la balle en culottes courtes comme des gamins, cela me semblait désormais régressif. Pourtant ma vision naïve du sport professionnel a survécu plusieurs années encore. J'ai longtemps cru au fair play. Vers 1990, mon ami grec Vassìlis, devenu le kiné d'une grande équipe de Thessalonique, a contribué à me guérir. Il voyait arriver de leur village des garçons de seize ans doux comme des agneaux ; au centre de formation du club, on leur apprenait comment estropier l'adversaire sans se faire punir et la gamme infinie des coups tordus ; quelques mois plus tard, c'étaient des tueurs.

Jamais rien entendu de pareil en France. Va-t-on me dire que les Grecs sont des brutes primitives, que nous autres avons dépassé ce stade ? À moins que nos journalistes soient de grands pudiques, des âmes délicates, soucieuses avant tout de ne pas gâcher les rêves des petits garçons fans de Vidane ?

Quant à moi, pas moyen d'oublier ça. Adieu ballon rond, adieu champions. Parfois, courant ou pédalant le dimanche matin, je passe devant un terrain de banlieue où jouent des amateurs. Ce n'est pas le même sport. Ils courent deux fois moins vite. On dirait un film au ralenti. Pour les pros, les durs, il y a la télé où je vois des bouts de matches, de loin en loin, d'un œil distrait. Malgré les caméras multiples et les gros plans, on se sent à l'écart du jeu. L'image est gâchée par les commentaires de crétins chauvins et l'effrayante hystérie de la foule.

Pendant toutes ces années le roi des sports est devenu sans cesse plus envahissant, plus opulent, plus violent. Ça sent la bière, la baston et le fric. C'est moins un jeu désormais qu'une guerre. Encourager ces tueurs milliardaires, entretenir cette folie malsaine, on se dit que c'est pousser au crime.

Cela paraît aller de soi, mais non. Les riches et les magouilles, le bon peuple adore ça, quoi qu'il dise. À gauche comme à droite.

Il est vrai que ces derniers jours, en Afrique du Sud, le comportement de nos joueurs, plus actifs dans les vestiaires que sur le terrain, a fait crever un abcès. Un déluge de commentaires s'abat sur nous, bain de boue et pluie bienfaisante, nous abreuvant de fortes pensées sur le sport miroir de notre société malade. On croit voir la lucidité d'une minorité effleurer le grand public, enfin. On se dit que bien sûr c'est provisoire, que nous devons cette divine surprise à la défaite de l'équipe nationale, dont le prochain succès ramènera les œillères et les cocoricos. N'empêche, c'est bon à prendre.

On jette un œil serein, dégagé de tout chauvinisme, à la demi-finale opposant Allemands et Espagnols. Et malgré soi, on trouve ça beau. Ces courses folles et ces passes précises, ces constructions subtiles, interrompues, reprises inlassablement, cette façon d'anticiper le mouvement de l'autre, de lancer la passe non pas là où il se trouve, mais là où il sera, comme si à force de jouer ensemble on était relié par télépathie, tout cela suggère que dans les meilleurs moments ces gars-là sont des orfèvres, écrivant avec leurs pieds, avec leurs têtes aussi, un brouillon d'œuvre d'art qui parfois devient œuvre d'art. Une œuvre doublement collective : à onze et parfois même à vingt-deux.

On n'oublie pas que certains de ces virtuoses, sur le plan humain, ne valent pas tripette. On s'objecte aussitôt que cela n'a rien à voir, qu'on peut être génial et humainement pourri, que parfois, peut-être, la pourriture aide au génie... Comment ? Je suis là en train de reprendre une thèse du petit Bégaudeau, qui lui avait valu l'andouille d'honneur sur ce même site ? Je me contredis, et alors ? Être un peu plus ou un peu moins ridicule, que voulez-vous que ça me foute ?

Né en 1927 en Pologne, mort en 2005. |

(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°83 en août 2010)