Spécimen unique.

PAGES D'ÉCRITURE

N°83 Août 2010

«On est en été, un bel été de chaleurs profondes. Les amis ont empli la maison, les enfants piaillent dans le jardin.»

Ça veut dire quoi, chaleurs profondes ? Qu'il fait très chaud, sans doute, mais on sent que ce n'est pas tout. Deux petits mots simples et mystérieux déclenchent la rêverie dès les premiers mots de ce bouquin dont l'auteur m'est inconnu, l'éditeur aussi, d'où me vient-il ?

Bel été chez moi aussi, belle maison et jardin, pas d'enfants qui piaillent, on s'en passera, belles heures tranquilles en perspective avec pour amis les dix-sept nouvelles du livre.

À la page suivante : «Les faubourgs, rien de mieux pour connaître une ville, un peu comme les dessous des femmes.» Je souligne au crayon, décidément cela s'annonce bien. Dans la deuxième nouvelle un très jeune couple fait l'amour pour la première fois, souvenir personnel sans doute, le moindre geste gravé en mémoire, minutieusement décrit, résultat : soudain on s'emmerde. Enfin collègue, c'est quoi cette séance de gymnastique ? Suggère, mon vieux, laisse-nous deviner !

Le reste aussi déçoit, juste un peu ou davantage, selon, le plus agaçant étant les moments où c'est presque bien, où l'on ne sait pas vraiment ce qui cloche, ce qui laisse l'impression que l'auteur ne maîtrise pas sa voix, qu'il force la note ou reste en deçà.

C'est triste, un rendez-vous manqué. Même pas allé au bout. Et cette histoire de faubourgs, à la réflexion...

Un qui sait poser sa voix, discrète et familière, c'est Gilles Ortlieb. Il connaît la musique et joue la sienne sans fausses notes. Mais si j'aime tant le lire, c'est aussi qu'il est de ceux dont les pages nous aiguisent le regard. Avec lui on ne voyage pas forcément loin, mais profond. Son dernier livre, Le train des jours (Finitude), est un recueil de choses vues tout au long d'une année au fil de vadrouilles pas vraiment flamboyantes : la Grèce et le Portugal, oui, mais en arrière-saison, et plus souvent on s'en tient au petit duché où réside l'auteur, campagnes tristes, faubourgs miteux, bars-tabac crapoteux, envers du décor sur quoi nul œil ne s'attarde. Sauf le sien. L'art ortliebien consiste à repérer, dans ces paysages grisâtres, les lueurs et les couleurs cachées, à trouver le cœur de la scène et égayer le tableau d'un trait, d'une image fine, sans en trahir la mélancolie. Ce récit du train-train des jours dépeint l'ennui sans ennuyer jamais.

J'ai une tendresse pour tous ceux qui, comme Ortlieb, prouvent qu'il n'y a pas de petits sujets. Je savoure et rumine sa page sur la vache — ou les vaches, «tant le singulier et le collectif, dans ce cas, se confondent», car «chacune de celles que l'on approche devient instantanément l'avatar d'une vache immémoriale, archétypale». Les vaches, «totems de l'immuabilité», vision banale apparemment, mystérieuse au fond, dont les agissements «demeurent aussi opaques que les mœurs des taupes, la hiérarchie des rapports sociaux chez les corvidés ou l'intelligence des poulpes». Un homme capable de sentir comme Ortlieb les «ondes apaisantes, bénéfiques» émises par les vaches, la «paix sourde» qu'elles nous inspirent, est digne de notre plus grande attention.

Entre deux paysages, quelques lignes évoquent un deuil intime avec une pudeur qui fait le charme de l'auteur, mais qui pourrait aussi bien, parfois, se montrer un peu moins extrême sans que ledit charme en souffre.

Spécimen unique. |

Aux volkonautes plutôt épris de longs voyages, frustrés par ce site pantouflard, je lance pour les retenir un nom magique : Nicolas Bouvier. Ils connaissent, bien sûr, ce prince du voyage et de l'écriture. Savent-ils que le volume de ses Œuvres en Quarto, trésor de leur bibliothèque, ne réunit pas tous ses écrits ? Or voici que l'éditeur Hoëbeke nous offre quelques pages retrouvées, certaines reprises et retravaillées par la suite, d'autres totalement inédites. Nous suivons Bouvier en Macédoine, en Turquie, en Afghanistan, au Pakistan, en Inde, lors du fameux voyage de 1953 relaté dans L'usage du monde. C'était il y a soixante ans, dans un autre temps.

Dans ces pages oubliées, à peine moins écrites que celles du corpus officiel, on retrouve l'œil acéré, la plume non moins vive, les phrases lumineuses qui soudain nous touchent en plein cœur, éclairant de bien sombres tableaux. Car la misère est partout, une misère noire, même en Macédoine, si proche de nous.

Dialoguant avec les textes, les photos prises alors par Bouvier lui-même. Simples. Chaleureuses. Parfois superbes. Le photographe a fait de l'art sans le savoir. Émotion de voir la minuscule Fiat Topolino qui a mené Bouvier si loin, et la bouille de Bouvier jeune, dans sa splendeur physique, avant l'autre splendeur à venir.

Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. |

Le plus grand voyage que j'aie fait, qui ne se compte pas en kilomètres, je le dois à Sigmund Freud qui m'a fait découvrir l'Amérique, à savoir l'inconscient. Que sa carte du continent ne soit pas toujours exacte, j'en conviens, mais quand certains nous annoncent que l'Amérique n'existe pas et que Freud est un gros menteur, je rigole — avant de grincer des dents, voyant tous les gogos qui gobent ça.

Non, je n'ai pas lu le best-seller antifreudien de Michel Onfray (oublié le titre). Pas plus que certain Livre noir de la psychanalyse ou, dans un autre domaine, les flatulences de Claude Allègre, autre manipulateur merdoyant, sur le réchauffement climatique. Les journalistes sont là pour nager dans la boue à notre place. Leurs résumés suffisent à nous édifier.

Pour attaquer Freud de façon si aveugle, Onfray a sûrement de très profondes raisons inconscientes. Derrière toutes ses attaques et celles des autres antifreudiens primaires, derrière l'écho qu'elles reçoivent, comment ne pas deviner la peur de l'inconscient, l'éternelle peur de savoir ? Quoi de plus humain... Et puis la cure psychanalytique, c'est tellement long, tellement compliqué, alors qu'on a maintenant des médocs super, des méthodes moins prise de tête, efficaces tout de suite !

La psychanalyse a été à la mode, on le lui fait payer. Elle n'est pas en phase avec l'esprit de l'époque, il convient de l'en féliciter, elle n'en devient que plus nécessaire.

Dommage, vu de loin on l'aurait plutôt trouvé sympathique, cet Onfray, commis voyageur de la pensée, dont les livres et les conférences attirent à la philo un vaste public. On lui aurait pardonné volontiers certains autres problèmes perso érigés en théorie, comme son athéisme exalté, en admirant son ardeur à faire cogiter les foules. Mais si l'on creuse un peu, hélas, on risque de découvrir un petit malin de plus, showman agile et penseur balourd.

Un voyage encore, le plus beau ! Cap à l'Est ! En avant vers le pays du communisme triomphant, dans les années 40 et 50, illuminé par la grande flamme rouge du génie du Petit Père des Peuples.

Eh oui, camarades : je viens de m'appuyer Maurice et Jeannette, la biographie du couple Thorez-Vermeersch, par Annette Wieviorka (Fayard). Rappel pour les plus jeunes : Maurice Thorez dirigea le parti communiste français au temps de Staline, avec Jeannette Vermeersch son épouse dans un rôle à la Eva Peron.

Pourquoi me taper ces six cents pages compactes ? À cause d'une fascination apeurée pour les fanatismes et autres maladies mentales.

Je ne regrette rien : l'historienne fait là du bon boulot, sans indulgence ni hargne excessives, portée par un sujet en or : deux sacrés personnages, nés dans la misère prolétaire pour finir dans le luxe bourgeois de la vie d'apparatchik ; des dizaines d'années d'histoire de France revisitée ; des visites en URSS ; un luxe de détails. La plupart de ces détails sont assez croquignoles ; les communistes, s'il en reste encore, vont crier putoisement à la persécution, tant l'accablante réalité, froidement rapportée, prend des airs de caricature.

Le portrait de Thorez est plutôt nuancé : massif, souvent brutal, capable d'ignominie (voir certaine page qu'il écrivit sur Blum, franchement puante), le leader avait ses côtés attachants (sa simplicité, sa rondeur), ses zones d'ombre et ses mystères (les maladies, les disparitions, les séjours en URSS) qui rendent sa destinée passablement romanesque. Curieux tout de même qu'ait été frappé de paralysie dans son corps cet homme atteint depuis toujours d'hémiplégie intellectuelle...

Jeannette, sa femme : une moitié plutôt entière. Un bloc de certitude. Une foi rigide, sèche et méchante. On n'a jamais vu de femme aussi violemment bornée, sinon peut-être certaines bonnes sœurs.

Blum, Thorez, Salengro, 14 juillet 1936. |

Vite, changeons d'air. Place à un esprit ouvert : Régis Debray.

Après avoir tenté jadis de changer la réalité frontalement, par l'action politique révolutionnaire puis réformiste, Debray, devenu médiologue, observe aujourd'hui nos discours sur la réalité. Comme il le dit joliment lui-même : quand le sage montre la lune, le médiologue regarde le doigt. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas sage soit même : dans notre époque bavarde, le discours devient la réalité dominante, et la médiologie n'abdique pas tout espoir d'agir sur elle.

Ce qui me ravit dans la façon dont Debray observe notre cirque médiatique, c'est son attachement aux détails, à l'apparemment insignifiant, «de préférence aux soi-disant grands magasins de l'essentiel, systèmes philosophiques ou sociologiques». C'est l'extrême liberté de la pensée et de l'écriture, qui éclate plus que jamais dans son nouveau livre. Dégagements (Gallimard) dépeint cette farce qu'est notre vie publique avec une férocité tranquille et la suprême élégance d'un esprit capable d'autodérision. Bric-à-brac de sujets, fourre-tout de fragments, Dégagements avance par sauts et gambades, avec un art de la formule et un brillant sans doute un peu trop visibles, de façon un chouya trop allusive, on est là entre initiés, tant pis pour les autres — mais je m'en voudrais de détourner qui que ce soit d'un livre aussi salubre que délicieux.

Debray descend cruellement, comme ils le méritent, Morand, Saint-John Perse et quelques autres personnages. Il adore Gracq, béni soit-il, et s'est incorporé les leçons de l'historien-géographe, lançant comme lui entre les lieux et les temps des passerelles vertigineuses. Le mal de notre époque à nous, c'est justement, selon lui, qu'elle oublie le passé, à cause d'un progrès technologique mal maîtrisé qui nous noie sous les images du présent. Or «l'oubli du passé est mortel au progrès». Debray montre le lien entre cette amnésie et ces deux pestes qui nous infectent : conservatisme et vulgarité. Portrait express de l'époque : «fric, fringues et frime». Portrait du conservateur d'aujourd'hui, «réactif, impatient et zappeur, désenvoûté des grands hommes humiliants, et tout fier d'être le premier à faire ceci ou cela. C'est un modernisateur sans l'émulation du rétroviseur, que le souvenir majeur n'émeut pas, ni ne stimule.» Imparable...

En refermant Dégagements, même s'il n'est pas toujours d'accord, le lecteur se sentira l'esprit clair, net et joyeux, aéré comme une chambre après qu'on a longuement ouvert les fenêtres et bien secoué matelas et tapis.

Parmi les victimes de Debray, il y a Pierre Bergounioux, pour ses Carnets de notes. L'un de mes grands étonnements, c'est l'agenouillement unanime de la critique devant ce pensum, compte rendu des journées de l'auteur aussi exhaustif qu'épuisant, deux volumes, vingt ans de vie, mille pages, soupe à la fois insipide et amère, stimulante comme un récit de funérailles par un dépressif. Bergounioux, mode d'emploi : plus c'est court, meilleur c'est.

La preuve, son Chasseur à la manque, publié par Gallimard / Le promeneur, quarante pages où le Corrézien revient une nouvelle fois sur son enfance, avec au programme cette fois ses rapports avec la chasse et la pêche. Plus Bergounioux s'enfonce dans le passé, meilleur c'est aussi.

La chasse, il n'aime pas, on le comprend, tuer un écureuil jadis ne l'a pas fait bander, alors que la pêche, pas de problème. Ah bon. Il explique pourquoi mais pour une fois c'est presque trop court, ça se termine en queue de poisson plus qu'en panache d'écureuil, c'est peut-être voulu notez bien, quelques pages suffisant pour que réapparaisse le Bergounioux qu'on attend, qu'on vénère, sourcier retrouvant des nappes souterraines perdues, nous ramenant à la préhistoire, à l'homme ancien enfoui en nous, à la Nature sacrée, raide, sombre, hérissée — comme lui.

Comment expliquer ce grand écart entre le tonneau de bibine des Carnets et ces quelques gouttes d'une liqueur d'or ? Sans doute fallait-il, pour attraper ces étincelles divines, des pataugeages sans fin dans d'infernales tourbières, de même que le coup de feu n'arrive qu'après des heures d'affût. Mais alors pourquoi exhiber les pataugeages ? Il se pourrait que Bergounioux l'ait fait par pur masochisme, et que les applaudissements saluant ses Carnets le rendent plus malheureux et morose encore.

De Julien Gracq, j'ai pratiquement tout lu au fil des ans, mais ce qu'en dit Debray accélère la décision de le relire.

Pourquoi commencer par La presqu'île ? Peut-être parce que «La route», premier des trois récits rassemblés dans ce volume, fournit à ce voyage-pèlerinage un début idéal. Dans un lieu et un temps inconnus, un petit groupe d'hommes parcourt à cheval une très longue et très ancienne route. C'est, dit-on, l'amorce d'un roman jamais écrit, une sorte de prélude sans opéra derrière, sans autre action que le lent défilement du paysage et des souvenirs. Épaisseur des forêts, épaisseur du temps, la lecture prend la forme, elle aussi, d'une entrée dans un monde secret. Cette route, qui dans l'histoire est en train de mourir, reste pour moi comme neuve après quarante ans.

Elle m'avait alors ensorcelé, tandis que le second récit, «La presqu'île», me laissait un peu perplexe. Là encore, action minimale : près de la côte entre Vendée et Bretagne, un jour d'arrière-saison, de midi jusqu'au soir, un homme attend l'arrivée de la femme qu'il aime en parcourant la campagne en voiture. Les paysages sont décrits avec une minutie extrême, ainsi que les moindres variations de l'humeur de l'homme. Une vraie gageure, ce sujet, qui aux mains d'un autre sombrerait dans l'ennui. Mais Gracq peut nous raconter n'importe quoi, la magie opère, images et métaphores transfigurent le réel — non, elles nous le font pleinement voir et sentir. Le présent est irrigué par le passé et l'avenir, mots et phrases paraissent faits d'une matière inconnue, plus dense :

«Puis il remit la voiture en route. Ces arrêts de quelques minutes, quand il roulait longtemps, le réajustaient et l'équilibraient un peu à la manière du diapason de l'accordeur : dans le silence que creusait le répit du moteur, les bruits vivants de la terre venaient faire surface avec une puissance de surgissement vierge ; une petite chanson nulle et pénétrante qui le mettait à flot, un élément porteur qui noyait sans violence le souci sous sa nappe refermée d'eau claire. Il se sentait de nouveau raccordé, aussi soudainement que dans l'écouteur du téléphone on perçoit la tonalité.»

Tel est bien là le sujet profond de Gracq : comment s'accorder, se raccorder au monde.

On se garde le troisième récit, «Le roi Cophetua», pour une autre fois.

Giraudoux, je l'ai connu bien avant Gracq. Son roman Siegried et le Limousin est sans doute le premier livre d'adulte que j'aie lu, à quinze ans, délicieusement perdu. Un peu pompette, comme après un premier verre d'alcool. Plus tard j'ai lu son théâtre, sans jamais savoir si je l'aime bien ou beaucoup.

Avec Adorable Clio, recueil de nouvelles inspirées par la guerre de 14, parues au début des années 20 juste avant Siegfried..., les choses au moins sont claires : je suis resté dehors. Plus perdu encore que le petit ado de 1962. Au point de ne pas toujours comprendre le sens ! Que faire, par exemple, de phrases comme : «Provins était ainsi au centre de la traduction que m'en donnerait au passage une automobile américaine, un bataillon portugais» ? J'ai en face de moi un type brillant qui a peur de faire trop simple, qui s'efforce de charger sa phrase et de l'alléger en même temps, d'où ce qui me semble un manque de naturel, une fantaisie appliquée, sèche et creuse. Mais c'est peut-être aussi bien ma faute. L'échec d'une lecture, c'est aussi, plus ou moins, celui du lecteur.

Pour se remonter le moral après ce nouveau raté, rien de tel qu'une visite chez La Fontaine, la dernière de la série, au livre douzième des Fables.

Drôle de livre, le plus varié dans ses thèmes et ses formes, avec ses regards sur l'étranger (un vibrant éloge des Anglais, un emprunt avoué au fabuliste hindou Pilpay, les pensées d'un philosophe scythe...), avec l'histoire de «Daphnis et Alcimadure» qui n'est pas vraiment une fable (voir le bel essai que Valéry lui consacre dans Variété I), avec aussi une curiosité : «Le chat et les deux moineaux», l'unique fable dépourvue de morale, celle-ci étant laissée au lecteur. On se relâche, il est temps que ça finisse.

«Le philosophe scythe» : belle profession de foi épicurienne, contre le sage stoïcien qui

...retranche de l'âme

Désirs et passions, le bon et le mauvais,

Jusqu'aux plus innocents souhaits.

Contre de telles gens, quant à moi, je réclame.

Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort :

Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort.

On trouve aussi, dans ce finale, plusieurs dédicaces flagorneuses à tel ou tel grand ce monde, passage obligé à l'époque, hélas, ainsi qu'une ou deux satires des grands de ce monde en général, passage non moins obligé. Drôle de siècle décidément, où tout le monde vantait les charmes d'une retraite solitaire tout en se bousculant à Versailles pour lécher le cul du roi.

Et les Fables se terminent, ça console un peu, par ces vers plus sincères apparemment que les flatteries. Les deux derniers frappent fort :

Ô vous, dont le public emporte tous les soins,

Magistrats, princes et ministres,

Vous que doivent troubler mille accidents sinistres,

Que le malheur abat, que le bonheur corrompt,

Vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne.

— That's all, folks ! |

Marie Noël vécut loin des puissants, humble et solitaire, avec Dieu pour seul amant et ses poèmes pour compagnie. Mes potes en écritures n'en parlent jamais, de cette vieille fille de province, de sa poésie souvent jugée naïve et bondieusarde. Peut-être vont-ils la voir en douce, comme on allait autrefois au bordel ? Je viens de la lire et j'ose à peine l'avouer. Pour soigner mon image, mieux vaudrait m'envoyer du sérieux, genre Celan ou Deguy. Je ne vois que trop bien ce qui m'éloigne d'elle, et ne comprends pas ce qui malgré tout m'attire au point de me plonger dans ses Chants de la merci, en Poésie/Gallimard.

Au point où j'en suis, autant tout confesser : je l'aime. En fait de naïveté, la poétesse est une lettrée de haut vol, pratiquant une simplicité choisie, savamment cultivée, cachant sous des rythmes chansonneurs des méditations subtiles. Rien de mièvre dans sa poésie, mais la douleur qui l'entoure, la véhémence en elle d'un amour infini, à peine atténuées par une limpidité, une grâce miraculeuses. Pas besoin d'être croyant pour croire en cette poésie-là : il suffit de savoir ce qu'aimer veut dire ; de chérir notre langue, ce vieux meuble qu'elle fait reluire avec amour ; de préférer le dénuement et l'humilité au vacarme et à l'esbroufe.

Certains hommes sont des sages, des Mages, qui montent vers Dieu :

De nue en nue ils monteront si loin

De leurs yeux lourds qui de terre ont besoin,

Si haut, si loin de leurs pieds qui sont sûrs,

Dans le danger sans bornes de l'azur ;

Si haut, si droit au mât de leur raison,

Dans le temps pur hors de toute saison,

Dans la lumière où n'est plus d'astre aucun,

Que leurs pensers finiront tous en un.

Elle n'est pas de ceux-là, dit-elle :

Par les petits chemins nous passerons,

Nous qui sans fin petites gens serons,

Par les chemins usagés de l'Amour,

Avec nos pauvres pieds de chaque jour.

Je reviendrai marcher sur vos petits chemins, madame. Mais attention : votre interprétation de la chute d'Adam, où c'est Dieu qui le force à désobéir, aurait pu vous valoir le bûcher dans des temps moins frivoles que le nôtre... Elle me convient, quant à moi, tout à fait.

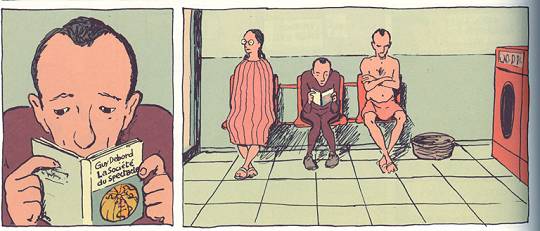

De la poétesse Marie Noël au bédéaste Rabaté, changement brusque ? On reste pourtant dans la province profonde, avec des petites vies de petites gens — avec Dieu aussi, un peu, dans La Marie en plastique au moins. Mais j'ai déjà parlé de cette Marie-là, et j'ai trop aimé Les petits ruisseaux de Rabaté pour avoir envie de voir le film que lui-même en a tiré — j'ai tort sans doute. Place aujourd'hui au dernier opus, Le petit rien tout neuf avec un ventre jaune, chez Futuropolis.

Dans une petite ville, un petit marchand de farces et attrapes neurasthénique, largué au début par sa femme et à la fin par une trapéziste. Des personnages aussi tremblés que le dessin, à la fois ternes et insolites comme les beiges et les verts étranges des images, un humour désolé, une tendresse cruelle, un émerveillement triste, un auteur à suivre et ne pas lâcher.

Petit personnage... |

Et voilà que les images bougent. Beau mois de juillet au cinéma, riche en bonheurs divers, et si j'accélère un peu c'est que les trois films qui suivent ont été largement glosés et salués dans la presse.

Adoré Mammuth du tandem Kervern-Delépine. On le savait déjà, ces messieurs ont un grain, leurs personnages aussi, et l'image aussi, carrément sale et pauvre et c'est précisément ce qu'il faut, un film fauché, pour cette histoire d'un pauvre type qui se fait dépouiller, ce road movie en forme de chemin de croix. Mais quelle richesse derrière ce dénuement assumé ! Le héros, un pauvre con, a un cœur d'or, Depardieu qui le joue, qui m'énervait naguère quand il en faisait des tonnes, désormais ne fait rien et devient sublime, et sa route est parsemée de belles rencontres, à commencer par ces trois femmes qui l'aiment, plus ou moins réelles, mais dont l'amour est un triple trésor.

Adoré L'illusionniste de Sylvain Chomet, d'une beauté moins éclatante, mais non moins envoûtante que ses merveilleuses Triplettes de Belleville. La fin de carrière miteuse d'un prestidigitateur, la mort du music-hall, voilà une histoire très sombre, mais l'illusionniste Chomet nous le fait oublier par les mille gags, les mille fines surprises qui l'illuminent. Le scénario est du magicien Jacques Tati, qui ne l'a pas tourné ; faire un dessin animé (somptueusement dessiné, à l'ancienne) de cette histoire géographiquement située, précisément datée, dont le héros a le corps de Tati et bouge comme Tati, c'est nous causer un trouble subtil, comme un morceau de musique orchestré différemment ; c'est installer un jeu étrange entre réel et irréel, c'est faire surgir un Tati fantôme, comme un lapin d'un gibus. Chapeau, l'artiste !

Avec en prime une délicate histoire... |

Adoré, comme tout le monde, Tournée de Mathieu Amalric, autre histoire de tournée calamiteuse, autre jeu miraculeux entre réel et irréel. D'un côté, la réalité rugueuse (un impresario fauché se débat dans ses problèmes professionnels et familiaux), de l'autre l'art et l'émerveillement (le spectacle des cinq effeuilleuses américaines qu'il cornaque). Le film évite le sordide et la vulgarité avec une grâce de funambule jusqu'à sa fin amère et délicieuse, avec des numéros éblouissants et au moins deux scènes prodigieuses (la caissière du supermarché, celle de la station-service). Les cinq filles ont une pêche d'enfer, Amalric joue parfaitement son personnage — un peu trop présent dans le scénario peut-être, ainsi que sa progéniture, un quart d'heure de film en moins et l'on touchait au chef-d'œuvre.

L'une des cinq étoiles. |

Fin de notre hommage à Billy Wilder. Dénouement un peu triste : pas moyen de mettre la main sur un DVD de Fedora, son chant du cygne. Fedora, indisponible ! On croit rêver ! Quant à l'unique film de ce mois, La vie privée de Sherlock Holmes, tourné en 1970, ce n'est pas l'un des plus euphorisants. Le pastiche ne manque pourtant pas de saveur, avec ses décors plus victoriens que nature et son scénariste-réalisateur nettement moins respectueux : le détective se fait ouvertement mettre en boîte, il a peur des femmes et ne cesse de se faire duper par ces dames.

Notre plaisir, hélas, est un peu gâché quand on apprend que Wilder n'aimait pas son film, dont le montage fut confié à des mains sacrilèges qui le réduisirent d'un tiers ! Mais qu'ont-ils bien pu couper dans ce récit au déroulement si fluide ? Les chutes ressurgiront peut-être un jour, comme celles de La règle du jeu, de L'Atalante ou de Metropolis, j'espère être encore là.

— And now, you guys, leave us alone... |

S'attarder un peu sur Maniquerville, de Pierre Creton, à quoi bon ? Le film a disparu tout de suite et nous n'aurons sans doute plus jamais l'occasion de le voir, sinon, peut-être, au festival du film fantôme de La Souterraine dans trente ans.

C'est un documentaire (avec un soupçon de fiction), c'est en noir et blanc ou plutôt en gris et blanc, ça se passe dans une maison de vieux. Une comédienne vient de temps en temps leur lire du Proust. Peu de réactions. À côté, un château qu'on va démolir. Partout la décrépitude et la mort annoncée, dans un tempo ultra-lent.

Nous sommes six dans la salle. Cinq à la fin. Si j'osais, j'aborderais les autres rescapés, nous irions boire un pot ensemble, échanger nos impressions. Ou laisser faire le silence, comme dans le film. Nous aurions sûrement quelque chose de fort en commun. Je leur dirais que non, je ne me suis pas ennuyé. Que je me sentais bien sans trop savoir pourquoi, accueilli en douceur par cette vision dépouillée, sans misérabilisme, sans images brutales, où le plus pénible est relégué dans la bande-son, habilement suggéré, où le sujet est moins la mort que la vie qui continue, qu'on aide à continuer tranquillement.

Des écrans de télé que nul ne regarde. Leitmotiv discret, obsédant. Le bruit de fond de la télé, qui cherche à remplir le vide et le révèle.

Cette vieille femme au visage décharné, longuement vue de profil tandis qu'on lui lit le temps perdu, est-elle attentive et pleine d'émotions, ou à jamais vidée de toute pensée ? On ne sait, je ne me lasse pas de la contempler, captivé comme tout au long de Maniquerville par ce regard patient, cette mise en scène délicate et précise.

Nous voilà donc en vacances, le marathon cyclo-footballistique a pris fin, ouf, mais l'actualité politique n'arrête pas, quelle époque épique ! Et quelle verve chez nos journalistes ! Point n'est besoin d'en rajouter.

Juste un mot suscité par une remarque d'un nommé Pujadas, assez connu je crois (présentateur à la télé ?), sur la «bien-pensance». Pujadas n'est pas bien-pensant. Être bien-pensant, c'est mal. Mais c'est quoi au juste ? D'après Pujadas, c'est «l'idée que, par définition, le faible a toujours raison contre le fort, le salarié contre l'entreprise, l'administré contre l'Etat, le pays pauvre contre le pays riche, la liberté individuelle contre la morale collective».

Qu'on me permette de confronter ces fortes paroles à une lettre qu'adressa naguère un juge, Oswald Baudot, à de jeunes collègues, lettre qui circule en douce depuis sous le nom de «harangue Baudot», et que j'ai découverte dans un livre admirable, D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère :

«Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre qui ne pèsent pas le même poids, faites-la pencher plus fort d'un côté. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre l'homme, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurances de l'écraseur, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice.»

Provocateur, n'est-ce pas ? Nous sommes tellement habitués à l'inégalité que le moindre effort pour redresser la balance nous effarouche. Méditons la sagesse audacieuse du juge Baudot, qui nous fait rêver à une justice plus juste, et n'accablons pas ce M. Pujadas, qui fait banalement son travail de cireur de pompes, de larbin des puissants, ce qui lui vaut sûrement une foule d'admirateurs — y compris, c'est drôle, parmi tous ceux qu'il contribue à écraser.

Honoré Daumier, Les gens de justice, 1846. |

En septembre, pas de gros changements prévus pour la huitième saison de volkovitch.com. Toutes les rubriques seront reconduites.

Au programme des prochaines lectures, Dhôtel, Echenoz, Chateaureynaud, Gracq, vieilles connaissances, mais le volkonaute connaît-il Frederick Farrar ou Yassu Gauclère ? Pour ce qui est des films, rien de décidé entre Guy Maddin et Terence Davies. On parlera enfin de Vacances romaines. Et si on s'occupait un peu de peinture, pour changer ?

(réponse sur le numéro de la citation...)

La littérature, cet art d'universaliser les choses singulières et de singulariser celles qui sont universelles.

Il n'y a pas d'or des Incas, il n'y a pas d'autre or au monde que ce que retient du monde le tamis de la toile.

L'amour du Beau m'a conservé, comme le vinaigre fait aux cornichons.

Hélas, Vierges infortuné(e)s, aucune information fiable ne me parvient quant à votre avenir, aussi imprévisible que la prose de Richard Brautigan !

Brautigan, poète, romancier, star des sixties puis oublié, alcoolisé, suicidé dans les eighties, est l'auteur d'une dizaine de romans que l'on doit renoncer à décrire ici, car indescriptibles. Pour goûter sa fantaisie, sa loufoquerie, pas besoin d'apprendre l'anglais : La pêche à la truite en Amérique, Un privé à Babylone, Mémoires sauvés du vent, La vengeance de la pelouse et quelques autres ont été traduits en français par l'excellent Marc Chénetier, loué soit-il !

|