1943-2009

Ces livres qui s'entassent dans la grande maison, de la cave jusqu'à la coupole, je ne pourrai jamais tous les lire. Ne parlons même pas de ceux que je continue d'acheter ou de recevoir à un rythme excédant mes capacités d'absorption : la bibliothèque de mes parents, à elle seule, est trop pour moi.

Les livres que j'ai lus, qui m'entourent, sont une présence vivante et chaude, j'ai en chacun d'eux un nid à souvenirs, un chaînon de mon histoire, un fragment de moi-même ; ceux de mes parents, quoique peu nombreux à côté des miens, occupent l'espace comme un poids mort, un reproche muet, un rappel humiliant de mes limites, de mon impuissance à tout lire. Le plus simple serait de m'en débarrasser, mais non, je ne peux pas. Jeter un livre ! Ma religion me l'interdit. En offrir à quelqu'un qui aurait les mêmes goûts que mes parents jadis ? Ne rêvons pas ; déjà, trouver quelqu'un qui lise... En fait, je ne veux même pas les donner : disperser ces vieux bouquins, ce serait chasser mes parents de leur maison, les faire mourir une seconde fois.

Mêler leurs livres aux miens ? Livres lus et non lus sont deux espèces qu'on ne mélange pas. Ces corps étrangers n'en seraient que plus voyants. Ou si, au contraire, noyés dans la masse ils se faisaient oublier, ce serait pire : ils perdraient toute chance d'être ouverts un jour — espoir infime que je refuse d'abandonner. Alors je parque ces parias ensemble dans des ghettos, coins sombres et mal chauffés, ce qui accroît mes remords, la piété filiale réclamant pour eux des places d'honneur.

J'ai vendu tout de même, je l'avoue, un bon paquet d'ouvrages sur la Sainte Russie, ses Tsars et son armée — son armée surtout. Quant au reste, je pourrais sans doute me séparer du plus récent ; mais ce qui est là depuis tant d'années, pas question. Voilà comment je me retrouve avec sur les bras, entre autres, les œuvres complètes de Mmes Giroud et Sagan, chères à ma mère, et la pléthorique intégrale du dieu de mon père, Henri Troyat.

Les livres les plus précieux, les plus anciens — ceux de leurs premières années ensemble, les légendaires années 40 —, je les repère de loin : mon père avait recouvert d'un méchant papier sulfurisé, plus jauni encore aujourd'hui que celui des pages intérieures, ces souffreteux enfants de la guerre. Il y a là quelques Giraudoux, deux Giono mineurs, Montherlant et Marcel Aymé en abondance, plusieurs Céline dont les trois pamphlets antisémites, un Brasillach, Les décombres de Rebatet. Mes parents n'étaient pas de gauche. Quelques recueils de poèmes aussi : Baudelaire, Verlaine, Hérédia, Toi et moi de Paul Géraldy, et une rareté : Les esprits de Garonne, épopée champêtre d'André Berry en deux tomes et quinze mille vers.

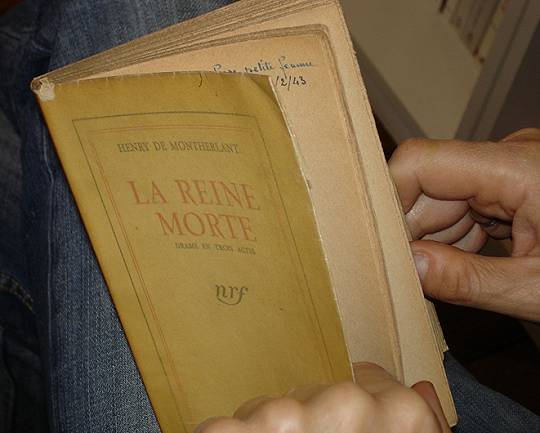

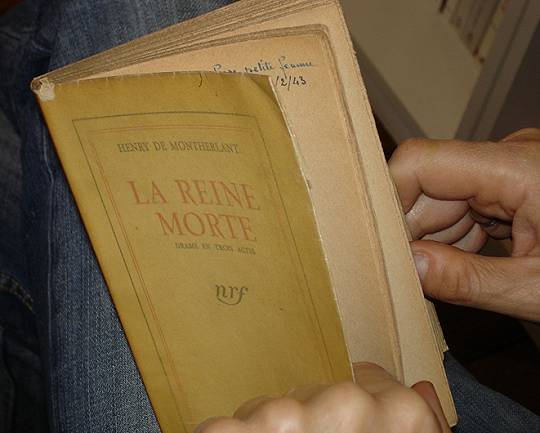

J'ai gardé jusqu'aux romans de Montherlant et d'Aymé, que j'ai tous en Pléiade, c'est idiot. Le théâtre du premier, si je le lis un jour, ce sera dans ces éditions miteuses. Voici La reine morte, qu'on vient de remonter à Paris. Tiens, une dédicace. 1er février 43. La pièce a été créée à la Comédie française deux mois plus tôt. Mes parents, mariés en août 42, occupent depuis lors la grande maison, dans le seul coin habitable : une pièce du rez-de-chaussée qui aujourd'hui sert de débarras. Terrible hiver, froid de loup, ni bois ni charbon dans le poêle. Je les imagine au lit, pelotonnés sous couvertures et édredons, livre en main, soufflant sur leurs doigts. Curieux : c'est mon père qui fait le cadeau à ma mère, alors que Montherlant, ses nobles attitudes, ses phrases taillées dans le marbre, c'est plutôt son truc à lui. Sans doute aime-t-il tellement ma mère — il l'aimera totalement jusqu'au bout — qu'elle est censée se fondre en lui, tout voir comme lui. Vingt ans plus tard, de même, il punaisera dans ma chambre, sans me demander mon avis, une reproduction de la Bataille de Bouvines, toile croûteuse de Georges Mathieu, son peintre favori.

Mais je ne suis pas là pour l'accabler. J'ai eu un père plein de bonnes intentions, homme doux et bon, mari exemplaire. Sa dédicace de 1943 m'émeut dans sa maladresse.

«a ma chere petite femme cherie.»

Manquent les accents ; il chantait faux et orthographiait de même. Lecteur sans passion mais régulier, il aimait sûrement Montherlant, Hérédia aussi, dont il savait par cœur le fameux sonnet, «Les conquérants»,

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal...

mais en vieillissant il se limita sans cesse davantage aux Troyat, aux polars pour passer le temps et aux ouvrages sur la Russie, qui allaient pour finir écarter tout le reste. Un jour, je devais avoir vingt ans, il me déclara que la poésie c'était très bien, que lui-même avait écrit des vers dans sa prime jeunesse, qu'il y avait un temps pour tout et qu'après avoir fréquenté la littérature il fallait bien devenir adulte un jour. Je suppose qu'à ses yeux, jusqu'à sa mort, je suis resté un éternel adolescent, une énigme, un OVNI ; comment savoir, je n'ai plus jamais évoqué le sujet avec lui. Jamais il ne m'a parlé de mes livres. J'aurais tout de même pu demander à ma mère s'il les avait au moins lus ; pas osé.

En dehors de mes activités futiles d'écrivaillon, impossible d'imaginer ce qu'il pensait du reste : mon couple naufragé, mes amours clandestines, mon enfant secret, les horreurs imprimées dans Transports solitaires, mes idées politiques, mon peu de goût pour l'armée du Tsar, le silence entre nous.

Ce silence n'a été brisé que la veille de sa mort, à l'hôpital où il agonisait. Resté seul avec lui, au milieu de mes larmes, je lui ai dit qu'il avait été un très bon père, l'ai remercié, lui ai demandé pardon d'avoir été si distant, si longtemps. Il était déjà loin, les yeux fermés, immobile sauf les mains qui par moments s'agitaient encore un peu. Je ne sais pas s'il m'a entendu.

Mon père une fois parti, je n'étais pas effondré, je l'avoue, d'être un peu seul avec ma mère, mais elle s'ennuyait sans lui et m'a quitté pour le rejoindre deux ans plus tard.

En leur absence je garde la maison. Je pensais qu'avec le temps ils allaient s'éloigner doucement, mon père surtout. Ils n'en prennent pas le chemin. Dans cette maison, je commence à croire aux fantômes. Ma mère continue de vaquer quotidiennement, silencieuse, paisible, apaisante. Et comme de son vivant, mon père n'est jamais loin, il reparaît quand on ne l'attend pas, comme s'il venait demander quelque chose — ce père qui ne m'a pas compris, que je n'ai pas su comprendre, qui ne savait sans doute pas ce qu'il pensait de son fils, pas plus que je ne sais ce que je pense de lui, dont je comprends qu'il ne s'en ira pas, qu'il vivra tant que je serai vivant, car quelque chose entre nous reste en suspens à jamais.

1943-2009 |

(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°75 en décembre 2009)