...suivre avec le nez le mouvement de son épaule...

PAGES D'ÉCRITURE

N°75 Décembre 2009

La lecture est une aventure ? Tu n'as que cette phrase à la bouche, alors secoue-toi, mon petit père, donne l'exemple !

C'est ainsi que je m'admoneste en soupesant les 620 grammes des Fragments de Lichtenberg de Pierre Senges. Ce roman paru l'an dernier chez Verticales a ravi (entre autres) Chevillard et Nadeau, alliance assez rare pour piquer la curiosité. Six mois que j'hésite, ça va durer encore longtemps ? Après tout ces 640 pages bien tassées sont peu de chose à côté des 8000 fragments laissés par Georg Christoph Lichtenberg, physicien du XVIIIe siècle, fragments dont certains ont imaginé (nous dit-on ici) qu'ils étaient le vaste brouillon ou les restes éparpillés d'un Grand Roman. Le livre de Senges, d'un bout à l'autre, raconte les efforts des divers lichtenbergologues pour reconstituer l'œuvre perdue ; si l'on s'est retenu de l'étiqueter «roman» (avec une rare audace, au mépris des usages dominants), c'est, je suppose, pour laisser croire à l'existence réelle de ce qui semble bien n'être qu'un vaste canular.

Quoi qu'il en soit, quel festival ! Faisant monter en neige sa maigre matière, ce sujet dont tout le monde se fout, l'auteur déploie des trésors de verve, d'imagination, de parodie d'érudition, dans un fourmillement proliférant de péripéties minuscules, de digressions, de subdivisions, d'énumérations hétéroclites à la Perec et à la Borges, nous gratifiant d'une étourdissante apothéose du rien, d'une épopée vertigineuse, vaine et grandiose, rédigée d'une plume si vive qu'elle permet d'oublier l'absence quasi totale d'action, dans un grand tournoiement immobile où chaque page contient le tout, si bien qu'on peut y entrer n'importe où et le quitter de même — ce que j'ai fait à la p.130.

Après ça, le vieux con a besoin de se remettre. Vite, une lecture légère, facile. Pourquoi ne pas tomber Sous le charme de Lillian Dawes ? Ce roman d'une Katherine Mosby dont j'ignore tout, publié aux USA en 2002 et cette année chez nous par Quai Voltaire dans une bonne traduction de Cécile Arnaud, nous emmène dans le New York des années 50. Le héros (dix-sept ans) et son frère (vingt-sept) vivent ensemble en rupture de famille aisée, fréquentent quelques riches oisifs, une jeune femme étonnante apparaît, sème le trouble, ce pourrait être gavaldien, c'est-à-dire agréable, futile, un peu fade, mais non ! Le livre est à l'image de l'héroïne, drôle et fin, inattendu, insaisissable, il nous séduit en douceur à coups de petites touches aiguës, d'images subtiles, capturant avec précision la saveur des choses et des gens.

«Il encombrait les autres de sa sensiblerie, comme s'il était une terminaison nerveuse géante toute frémissante et que le monde ne fût rien de plus qu'un public qu'il méprisait.»

«Hadley et tante Grace portaient toutes deux Bellissimo, un parfum tenace, d'une féminité ostentatoire, dont les notes florales dominaient autant qu'un cor dans un orchestre, mais celui de Lillian vous donnait envie de se pencher plus près, de suivre avec le nez le mouvement de son épaule, de porter à votre visage une poignée de ses cheveux.»

«Apprendre à connaître quelqu'un est un plaisir à savourer, comme du chocolat.» Rien que pour cette dernière phrase, on aimerait lui baiser les mains, à Ms Mosby.

Joli, le titre original : The season of Lillian Dawes. La saison de L.D... Je parie que le titre français, à la fois racoleur et terne, ne vient pas de la traductrice, mais de l'éditeur...

...suivre avec le nez le mouvement de son épaule... |

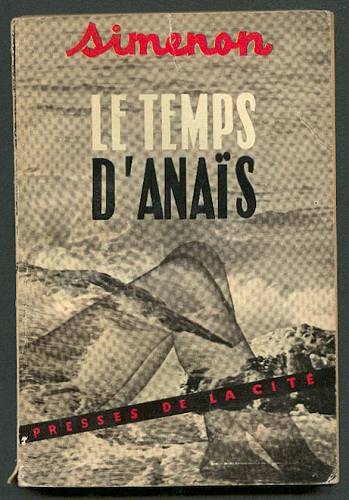

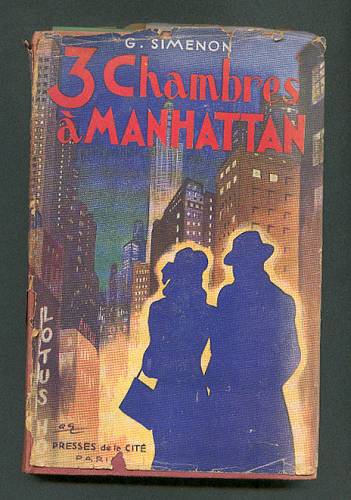

Et un bon vieux Simenon, un ! pour achever de me remettre.

Avec Le bourgmestre de Furnes, je termine le tome I de la Pléiade, qui contient dix romans dont aucun ne m'a déçu.

Celui-ci n'est sans doute pas le meilleur : on croit le voir venir, le père Simenon, avec sa petite ville flamande figée dans ses conservatismes, son personnage de grand industriel maître de la ville comme de sa maison, tyrannique, parfaitement odieux. On aimerait un portrait plus nuancé, mais le salut va venir de l'autre côté, par la surenchère : scènes horribles, cauchemars, scatologie, folie qui rôde. Cet homme dur a un talon d'Achille, sa fille folle qu'il garde chez lui, et il finit par s'effriter, s'effondrer, on s'y attendait, mais de façon inattendue, à coups d'actes et de paroles bizarres, la narration elle-même nous déroutant par certaines ellipses hardies, si bien que le roman, un peu raide au début, se met à vaciller pour s'achever dans une belle débâcle où le lecteur vaincu se laisse emporter.

J'avais rangé mes Simenon déjà lus (la Pléiade en question, dix titres en éditions courantes fatiguées, au charme poisseux) dans la pièce d'à côté, avec les polars et la SF ; je viens de les réintégrer dans la grande pièce où je travaille parmi les ouvrages littéraires, comme on dit, et j'aimerais avoir la place pour tout y rassembler. Ces hiérarchies scolaires me paraissent de plus en plus puériles — ou séniles.

Deux des... |

...meilleurs Simenon. |

Allé chercher en bas, dans la bibliothèque-purgatoire où reposent les livres de mes parents, un bouquin de Bernard Frank. Je crois l'avoir un peu esquinté en octobre, ce cher homme, qui méritait mieux sans doute.

Essayons ses Portraits et aphorismes (Cherche-midi), dans l'espoir d'y trouver la quintessence, la fleur du talent de ce surdoué flemmard qui vécut sur son acquis, tirant volontiers à la ligne.

Le choix de ces courts extraits n'est pas le sien, et je ne suis pas très sûr qu'un tel saucissonnage soit une riche idée. Tirés de leur milieu naturel, ces fragments souvent brillants ont parfois une allure un peu guindée, endimanchée. Mais ne boudons pas les belles phrases de cet homme qui pensait plutôt à gauche, apparemment, mais pratiquait dans l'écriture une désinvolture, une légèreté plutôt droitières.

Je ne citerai pas ici certains joyeux assassinats (Camus, Cau, Déon, Mohrt — qui se souvient encore des trois derniers ?). Payons-nous plutôt l'une de mes têtes de turc préférées :

«Les livres de Montherlant, je les disais théâtraux, mais aussi naïfs, comme le public qui s'en repaît. Tout est souligné dans cette œuvre : le courage, le catholicisme, la noblesse, l'amour, l'anarchie et la hiérarchie ; il n'y a pas une ligne, semble-t-il, que l'on ne se soit pas soucié d'entourer au crayon rouge...»

Les politiques en prennent aussi pour leur grade. Fabius : «petit monstre froid, lisse et blanc, avec ses emportements presque vulgaires de gosse de riche.» Et pour finir, cette gifle bien calibrée à Raymond Marcellin, sinistre de l'Intérieur après 68 :

«J'ai trop reniflé ce type d'hommes pendant les quatre ans de l'Occupation pour ne pas en être complètement dégoûté. Ils naissent bons Français comme d'autres naissent idiots.»

Bon français... On pourrait embrayer ici sur des considérations politiques d'actualité, mais attendons un peu. Les textes d'Olivier Rolin dont je veux parler, rassemblés sur publie.net sous le titre Littérature, politique, se préoccupent surtout des charmes de la première des deux demoiselles — même si l'une se promène rarement sans l'autre.

Il ne faut pas les rater, les notes de lecture de Rolin. Michon, Echenoz, Bon, Rolin, tous lisent beaucoup et leurs lectures nourrissent leur travail, mais c'est chez Rolin que cela se voit le mieux, dans certains de ses livres où sans qu'il y ait du tout pastiche, on sent passer le souffle d'un fantôme, Chateaubriand dans Méroé, Proust dans Tigre en papier.

Ce ne sont pas ces deux-là qu'on voit passer dans ces dix textes, mais Echenoz et Michon, Cendrars et Lowry, Claude Simon et ses longues phrases — rien que du meilleur. Rolin parle d'eux avec subtilité mais sans esbroufe, d'un ton tout simple, par images et de façon très physique, comme il se doit, qualifiant lui-même sa vision d'»animiste». Les phrases de Cendrars «pètent le feu», d'autres «vous [balancent] comme une décharge électrique», et quant à la beauté, «Est beau ce qui est précis, vole droit au but ! La beauté est une flèche !»

Comme celles qui nous touchent en plein cœur, si souvent, quand nous lisons Rolin.

Du même auteur, toujours sur publie.net, Le génie subtil du roman (mademoiselle Littérature encore) et La chambre des cartes (messieurs les voyages).

Ai-je dit qu'Echenoz avait l'intention de relire La Fontaine ? Il semblerait que le fabuliste, ces temps-ci, soit l'un des hommes les plus vivants de son siècle.

Lire les Fables, c'est traverser un pays dont on n'a gardé que des bribes de souvenirs, retrouver tout un paysage autour de quelques photos d'enfance. Dans le livre IV, tiens, revoilà «Amour, amour, quand tu nous tiens...» («Le lion amoureux»). Et «Hola, Martin-Bâton !» («L'âne et le petit chien»). Et l'œil du maître, qui reconnaît le cerf dans l'étable parmi les bœufs. J'avais oublié la belle conclusion de cette fable-là :

Phèdre sur ce sujet dit fort élégamment :

Il n'est, pour voir, que l'œil du maître.

Quant à moi, j'y mettrais encor l'œil de l'amant.

«La grenouille et le rat», je me souviens, nous l'avions étudié en septième avec Mme Clocheau :

Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner autrui,

Qui souvent s'engeigne soi-même.

J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui :

Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême.

Nous l'avions donc étudié à l'âge de dix ans, ce passage si difficile !

De vraies éponges à souvenirs, ces fables. Des reliquaires conservant parfois l'image d'une personne aimée. Je les vois encore, j'entends leurs voix :

Catherine, à vingt ans, qui répète en mettant le ton, pour rire, comme quand elle avait dix ans :

L'attaquer, le mettre en quartiers,

Sire Loup l'eût fait volontiers,

Mais il fallait livrer bataille...

Ma mère, juste ce bout de phrase, quand elle parlait au chat :

Cet animal plein de rage...

Et Mme Clocheau, encore, debout, bien droite, en manteau noir devant le tableau noir :

...Celui de qui la tête au ciel était voisine

Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.

Celui de qui la tête au ciel était voisine... |

La poésie... J'en traduis à tout de bras, et j'en lis si peu !

On n'a pas pour rien des racines calvinistes. Vaguement culpabilisé, désireux surtout de rendre hommage à feu Jacques Chessex — fils de pasteur lui-même, et fidèle pratiquant de la poésie —, j'ouvre son dernier recueil, Revanche des purs (Grasset, 2008), un peu comme on va au temple, espérant la grâce et craignant l'ennui.

Dieu tu n'as pas dit que boue

Ni sanie sont déraison

Mais par dispersion et folie

Nous chantons

Dieu tu as voulu qu'ordure

Et vengeance soient foison

Mais par amusement et injure

Nous salissons

Et ainsi de suite...

Je reconnais bien, mot par mot, les thèmes de Chessex. Et je ne comprends rien. Tout au long des strophes de ce premier poème, je reste en dehors. Dans les suivants, j'entrevois des choses par éclairs, du dehors toujours.

Le plus commode serait de l'en rendre responsable, lui et la poésie tout entière tant que j'y suis, de me moquer de cette manie de l'obscurité. Mais non, c'est lui qui pourrait se moquer de moi. Comme une sorte de Père éternel disant, Va, tu n'es pas digne d'être mon fils !

Revenons à la prose de Chessex, où je ne risque rien.

Le vampire de Ropraz (Grasset toujours, 2007) est l'horrible histoire d'une jeune morte dont le corps fut sauvagement profané. Non moins horrible, dans un sens, la vie des gens là-bas, dans la haute campagne vaudoise, il y a un siècle : la rudesse du climat, l'isolement, la misère des paysans. Le suspect, un valet de ferme violent et à demi débile, est lui-même une victime, sa vie saccagée par une enfance martyre. Quoique innocent, il sera presque lynché par des âmes vertueuses au fond plus criminelles que lui.

Voilà donc un livre frère d'Un Juif pour l'exemple du même auteur qui m'avait tant frappé l'an dernier. Même vision très sombre de l'humanité, même travail d'historien et de poète à la fois, même écriture tendue, à la fois ronde et sèche, d'une force incomparable. Brassant les détails les plus minuscules et l'immensité des paysages et du malheur.

La toute fin détonne, hélas. Le lamentable héros s'évade, quitte la Suisse, et le récit, virant au farfelu, s'égare. Mais le faux-pas final n'enlève pratiquement rien à ce qui précède, à sa noire splendeur.

Et je retourne aux poèmes de Chessex. La dernière unité s'intitule «Ma mort».

Dieu a dit que je reviendrai

À la trompette de l'ange

On doit m'avoir oublié

Comme quelqu'un qui dérange

Voilà qui commence à me parler, ainsi que toute cette partie, le tout dernier poème y compris, à la langue rude, broyée, presque aphasique :

Beauté de moire

Ta pauvre trace

injurie grâce

Mais quoi fut gloire

Si Dieu vous oublie, M. Chessex, nous non. On se reverra.

Un côté pasteur, un côté jouisseur. |

Ravi de mes lectures, mais plus encore de ce que nous avons vu, Carole et moi, au cinéma ou en DVD ce mois-ci.

Berlinois dans son adolescence, Billy Wilder retrouve sa ville bien-aimée juste après la guerre, en 1948, pour y tourner La scandaleuse de Berlin (Foreign affair). Une comédie dans ce champ de ruines, où règnent encore le dénuement et la désolation ! Il faut être Wilder pour oser pareil chaud et froid. Le résultat est fascinant : très drôle, tout en laissant affleurer à tout moment la gravité et la douleur. Le cinéaste se livre à un festival de provocations, se moquant férocement de ses personnages, tous odieux d'une manière ou d'une autre, alors qu'en même temps il les comprend, les absout, les aime. Marlene Dietrich n'a plus tout à fait l'âge du rôle, mais nous fait tout de suite oublier ce détail.

Treize ans plus tard, Un, deux, trois (One, two, three, 1961), retour sur les mêmes lieux, et nous interrompons notre progression chronologique pour comparer les deux films berlinois. Tout a changé ! Les ruines ont été relevées (à l'Ouest...) et l'heure est au business sur fond de guerre froide. Seul point commun avec le précédent : c'est très drôle, et plutôt gonflé. Cette fois, le défi consiste à décourager toute sympathie. Finie la compassion, place au cynisme. Le seul personnage attachant, l'épouse trompée, simple silhouette. Les Russes et les Allemands (de l'Ouest comme de l'Est) sont des guignols, mais le pompon va au personnage principal, patron de Coca-Cola, symbole de l'Amérique, fruste, égoïste, brutal, grande gueule, même si l'on peut admirer son énergie. Elle porte d'un bout à l'autre ce film trépidant, au risque de nous essouffler un peu parfois — mais cette agression du spectateur n'est-elle pas, elle aussi, audacieusement voulue ?

B.W., Berlin, 1948. |

Allemagne toujours. Jamais osé voir les films de Michael Haneke, par peur de la violence dont on dit qu'ils débordent. Mais cela ne peut pas durer. Courage, allons voir Le ruban blanc.

Et je suis conquis.

Il y a de tout dans ce film. D'abord, un document d'historien, de sociologue, la reconstitution minutieuse de la vie quotidienne dans un village allemand juste avant 14. On s'y croirait. Et cela suffirait presque à justifier la visite.

Ensuite, une méditation politique. Les interviews de l'auteur nous l'expliquent : cette société malade, rigide, sans amour, fondée sur l'obéissance absolue, va mourir en transmettant sa maladie (haine de soi, haine tout court) à la génération suivante, résultat : le nazisme. Ma foi, ça se tient.

Un film à thèse, donc. Et en même temps tout le contraire ! Aucun schématisme, aucun manichéisme. Tous les personnages — sauf peut-être le couple d'amoureux — sont à la fois coupables et victimes. Jamais tout à fait noirs, ni blancs non plus. Ils répètent : «Je ne sais pas», et leurs visages, tous d'une beauté stupéfiante, sont impossibles à déchiffrer. Pour nous aussi spectateurs tout devient énigme, tout est obscur dans ce film où la violence elle-même, quoique omniprésente, est moins claire que sombre et sourde, ce film en noirs et en gris où l'on erre à la lueur des torches et des lampes à huile dans la nuit.

Deux prisonniers. |

Tout le monde ou presque a vu Le ruban blanc, presque personne Winnipeg mon amour (My Winnipeg), tourné en 2007 par un certain Guy Maddin. Un docu, si l'on veut, tout entier consacré à la ville canadienne où naquit, grandit et vit toujours le cinéaste, mais entièrement tourné aussi vers l'écriture de soi et le rêve — un peu comme l'hommage de Terence Davies à sa chère Liverpool, le saisissant Of time and the city.

Un montage d'éléments hétéroclites, archives, scènes reconstituées, du noir et blanc le plus souvent, avec intertitres et surimpressions en hommage au cinéma muet d'autrefois, avec sa liberté, son lyrisme, son audace folle. La voix off dit l'amour et la haine de la ville, la nécessité comme l'impossibilité de la quitter, la nuit est peuplée de trains, de dormeurs et de noctambules, de spirites et de fantômes, une beauté inconnue s'étend comme la neige sur toutes choses et par la grâce du regard d'un poète méconnu, Winnipeg, la ville la plus ennuyeuse du monde, devient pour un instant la capitale d'un Wonderland fabuleux.

My Winnipeg. Les chevaux pris dans les glaces. |

Je retrouve dans ma bibliothèque un étonnant roman que je viens de voir adapté au cinéma — le plus étonnant étant que j'aie oublié d'avoir lu un OLNI pareil. Le cinéaste l'a fidèlement adapté, je m'en aperçois, et en même temps l'a fait totalement sien, ce qui justifie le changement de titre, L'incident de Christian Gailly devenant Les herbes folles d'Alain Resnais.

Qui l'eût cru ? Alain Resnais toujours là, soixante ans après son premier court, cinquante après son premier long ! Toujours égal à lui-même !

Une bizarre histoire d'amour entre deux êtres non moins bizarres commence par un sac à main dérobé pour aboutir à un tour en avion, bref, un vol chasse l'autre — qu'on m'autorise à jouer sur le sens des mots, s'agissant d'un film qui part en tous sens, qui ne cesse de surprendre, qui branle dans le manche (à balai), quoique en même temps d'une totale plénitude avec ses loopings parfaitement maîtrisés. C'est très drôle, jusqu'au loufoque parfois, et en même temps chargé d'émotion contenue, de malaise, d'une violence prête à péter. C'est léger, délicieusement ludique, c'est riche et grave comme la vie.

On s'en aperçoit surtout le lendemain. La nuit porte conseil, dégonflant certaines œuvres et développant les autres dans sa chambre noire. Ces Herbes folles sont de celles qui lentement grandissent en nous.

Resnais, années 50. |

Resnais aujourd'hui. |

Encore une splendide vieillesse : celle d'Alain Cavalier. Son nouveau film, Irène, creuse encore sa veine autobiographique. Ayant épousé une très belle actrice, Irène Tunc, il la perdit, voilà bientôt quarante ans, dans un accident de voiture. Le film raconte leur relation (un peu) et la fin tragique (beaucoup), avec une pudeur et une justesse parfaites qui font qu'on se demande, plus que jamais, pourquoi certains reprochent à certains autres de raconter leur vie, comme si on ne parlait pas bien de ce qu'on connaît le mieux.

Seul avec sa caméra lilliputienne, Cavalier pratique un cinéma pauvre en moyens et riche en tout le reste : évoquer ainsi une absente sans presque la montrer, c'est un défi, un tour de force réussi à coups de mille petites trouvailles de tournage et de montage, un humble et admirable travail auquel la voix off de l'auteur, comme toujours hésitante, sans apprêt, ajoute la douceur, le tremblé qu'on connaissait déjà. Comme on se sent bien, quelle que soit la douleur qu'ils expriment, dans les films de cet artisan merveilleux ! Loin de l'esbroufe, du clinquant, du vacarme, on s'y approche au plus près de l'essentiel. On ne s'y sent pas seulement apaisé, mais stimulé : les petits sentiers de cet homme-là nous emmènent dans des régions nouvelles.

Resnais et Cavalier ce mois-ci, les jeunes Amaouche, Gokalp et Faucon les mois précédents, tant d'autres films que je n'ai pas eu, ou n'aurai pas, le temps de voir : salue-t-on assez la qualité, la variété du cinéma français actuel ? Je le dis sans cocorico : seraient-ils étrangers, ces films, que je ne m'en réjouirais pas moins. Ma remarque a surtout pour but d'emmerder les éternelles pleureuses, les professionnels de l'auto-dénigrement, qui ne sont souvent que des nationalistes inversés.

J'ajoute que j'aurais bien du mal à distinguer des points communs entre ces œuvres aussi diverses, que je ne vois pas la moindre francitude les réunir. Sans doute ne suis-je pas l'homme qu'il faut pour les débats sur l'identité nationale.

J'aime tendrement la langue française, je trouve cette pauvre Marseillaise aussi odieuse que ridicule, j'aimerais mieux avoir un bon président allemand (ou franco-allemand) qu'un connard français, et depuis quelque temps mon pays me fait honte chaque fois que j'ouvre un journal — désolé d'être banal à ce point. L'identité française ? Aucune idée. Aucune envie d'y réfléchir. Mais si d'autres veulent en débattre, après tout pourquoi pas ? Ça vous a un petit côté attendrissant, folklorique, provincial ; ça fait plaisir aux vieux ; ça fait bander les militaires ; ça occupe et rassure ceux au-dessus de qui les vraies, les importantes questions, par exemple l'identité européenne, volent nettement trop haut.

Je ne sais pourquoi j'ai soudain envie de citer Hugo, qui s'exclamait en 1869, au Congrès de la paix de Lausanne :

«La civilisation tend indiciblement à l'unité d'idiome, à l'unité du mètre, à l'unité de la monnaie et à la fusion des nations dans l'humanité, qui est l'unité suprême (...) La première des servitudes, c'est la frontière. Qui dit frontière, dit ligature. Coupez la frontière, ôtez le douanier, ôtez le soldat, en d'autres termes, soyez libres ; la paix suit (...). Qui a intérêt aux frontières ? Les rois. Diviser pour régner. Une frontière implique une guérite, une guérite implique un soldat. (...) De cette frontière, de cette guérite, de ce soldat, sort toute la calamité humaine.»

Qui est ringard ? Lui, ou nos chers dirigeants ?

Rouget de Lisle engueulé par sa Marseillaise. |

Terminons par un peu de musique, ça console, c'est mon alcool. Je pensais parler de Louis Couperin dont je découvre les pièces de clavecin, ou de Jules Massenet dont je déguste Esclarmonde, opéra byzantin plus qu'agréable, joyeusement kitsch et pourtant émouvant, mais la musique française attendra, passons les frontières, cap à l'est.

Chostakovitch, je l'ai idolâtré jadis, puis méprisé injustement. Je lui reprochais son langage trop traditionnel pour mes goûts avant-gardistes ; peu à peu, poussé par les courants dominants, par le grand reflux, j'y reviens. L'époque n'est plus aux avant-gardes, hélas ou tant mieux, je ne sais. Tant mieux si tout le monde a droit de cité, les audacieux comme les prudents.

Chosta serait peut-être allé aussi loin que Webern, si on l'avait laissé libre ; mais la tension extraordinaire qui habite les morceaux de Webern, on la retrouve chez lui aussi. Peut-être pas dans ses symphonies, que je n'ose pas encore réécouter, très pompières sûrement, mais dans sa musique de chambre où il était moins surveillé. Là où Webern est tendu par son effort d'aller toujours plus loin, lui paraît non moins tendu par l'effort inverse pour se contenir, pour dire quand même sans trop en dire.

Je retourne aux seize quatuors, exacerbés, grinçants, grimaçants comme une danse macabre, ou d'une lugubre lenteur de plainte funèbre, parcourus par une angoisse d'autant plus prenante que certains motifs — comme le fameux pompompompom tagadac tagadac — reviennent d'un mouvement à l'autre et même d'une œuvre à l'autre comme une obsession.

Je découvre à présent le quintette avec piano op.57 et le trio n°2 op.67, écrits respectivement en 1940 et 1944, aux pires moments, et qui nous emmènent dans les mêmes profondeurs, sur les mêmes sommets.

Le mois prochain, déjà 2010 ! Juste le temps de se jeter derrière la cravate, avant les obligatoires festivités, des livres signés Mauvignier, Nadaud, Volodine-Aubert et Grobéty, un petit Lévi-Strauss, un gros pavé sur la langue littéraire, quelques beaux films, des belles musiques, ça ira comme ça ?

Le but suprême du voyageur est d'ignorer où il va. Le but suprême de celui qui contemple est de ne plus savoir ce qu'il contemple. Chaque chose, chaque être est occasion de voyage, de contemplation.

La terre est un vaste trompe l'œil et (...) le proche et le lointain jouent au jeu du furet : notre jardin est plein de bouts du monde.

L'aventure, la grande aventure, c'est de voir surgir quelque chose d'inconnu, chaque jour, dans le même visage. Cela vaut tous les voyages autour du monde.

Capricornes, bande de cocus, sauriez-vous comment traduire Astrology is nothing but a huge piece of crap ? Non ? Vous avez appris quoi au lycée ? C'était qui votre prof ?

Je sens que vous attendez de savoir ce qui se prépare. Eh bien voici :

Les astres vous annoncent un réchauffement et un rallongement des jours jusqu'à Noël, mais si j'étais vous je prévoirais plutôt le contraire, avec peut-être une bonne crève propice à de longues lectures sous la couette. Pourquoi pas un petit tour dans le Sud profond des Etats-Unis en compagnie d'Eudora Welty ? Ses romans et nouvelles valent le voyage.

On peut la lire en français, fort bien traduite par Sophie Mayoux par exemple, mais je voudrais saluer un autre de ses traducteurs, disparu trop tôt : l'ami Michel Gresset, qui servit si bien Faulkner et fut l'un des pionniers de l'enseignement de la traduction littéraire en France. Le fondateur du désormais légendaire DESS (devenu Master 2) de Paris VII, c'est lui. So long Michel. Je ne t'oublie pas. Gratitude éternelle.

|