Le fantacoptère de Fantasio et Franquin.

Sur la terrasse de mon grand-père, il y a cinquante ans, je guette, venus de l'héliport d'Issy, les gros hélicoptères vert-et-blanc de la SABENA qui relient Paris à Bruxelles. La ligne vient d'ouvrir pour l'Exposition internationale de 1958 ; mes grands-parents l'ont empruntée pour aller voir là-bas l'Atomium, cet étrange bâtiment futuriste. Ma grand-mère n'a pas apprécié le voyage, le bruit assourdissant, le confort spartiate et le système de fermeture des portes assez sommaire. Monter là-dedans, c'est une aventure, un saut dans le futur ; moins que tourner autour du globe en Spoutnik, mais bien plus que s'envoler en DC-10 ou en Caravelle.

J'aime alors, c'est de mon âge, cette machine farfelue, son ventilateur inversé sur la tête, son allure d'insecte et son nom d'insecte aussi, un peu difficile, savamment grec et non brutalement américain, ce nom qu'un enfant est fier de connaître et de savoir prononcer. L'hélicoptère est moderne, mais sans rien d'agressif. Moderne et en même temps désuet, avec son look à la Jules Verne et sa paisible lenteur. Les Sikorski de la SABENA, grosses bêtes, braves camions volants, nous relient à la capitale belge en plus de temps que ne le feront les trains de l'an 2000.

L'hélicoptère est à la taille humaine. Surtout les plus petits, ces Alouettes venues du ciel au secours des alpinistes et des naufragés : on voit ça dans les BD, l'échelle de corde qui descend, on s'accroche, on monte, un type vous hisse à l'intérieur, le pilote souriant lève le pouce dans sa grosse bulle en plexiglas, voilà mon petit gars, sauvé.

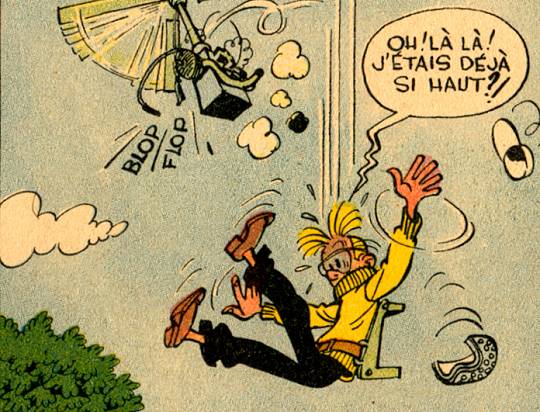

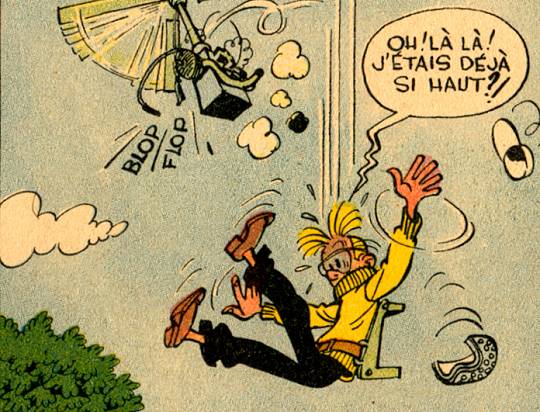

Mon hélicoptère préféré n'existe pas pour de vrai : c'est Franquin, le dessinateur, qui l'a inventé. Lui ou plutôt Fantasio, son personnage, dans Spirou et les héritiers. On ne peut faire plus basique : un rotor, un moteur, un siège. Un sac à dos des airs. Un cousin du Solex où le pilote a pour unique passager lui-même. Le fantacoptère, bricolé par Fantasio dans son garage, pétaradant, dérisoire et merveilleux, réalise le rêve de l'homme volant pour l'enfant tout prêt à y croire.

Puis je grandis. Je découvre le cinéma, me soûle de films en tous genres. Je ne me paierai jamais Apocalypse now et son célèbre ballet d'hélicoptères guerriers, mais peu après mes vingt ans je vois Deux hommes en fuite, de Joseph Losey, où après l'avion de La mort aux trousses et avant le camion de Duel, pendant toute la durée du film, sans qu'on nous dise pourquoi, deux hommes sont pourchassés par un hélico-tueur. Vers la même époque je crois, dans un film de Bergman, une femme devient folle, un hélicoptère vient la chercher et dans son délire — mais ne suis-je pas moi-même en train de fantasmer ? — elle croit que c'est Dieu qui va la prendre, un Dieu cruel, araignée géante.

Je grandis encore. Mon esprit se laisse peu à peu polluer par la propagande vicieuse de ces petits connards d'écolos, dont je serai incurablement infecté. Ils me serinent que ces machins-là, qui consomment affreusement, sont un désastre écologique. Moi qui caressais naïvement le projet de monter un jour dans l'un d'entre eux, une pub m'ayant séduit — Paris-Versailles et retour, pour une somme abordable, en survolant mon pays natal —, je me dois citoyennement d'y renoncer. Je tiens à ma réputation. À moins de m'inscrire sous un faux nom et m'embarquer sous une fausse barbe ?

Justement, m'y revoici, au pays natal. Ce qui me permet d'admirer depuis dix ans, au-dessus de notre vallée, un trafic aérien assez dense. Pas trop gênant, j'en conviens ; ces machins, en fait, sont à peine plus bruyants qu'un moustique — et non moins irritants. Ils amènent toutes sortes de questions. Où vont-ils ? Pour quoi faire ? Qui sont les passagers ? Combien ça coûte, et à qui ?

Le 14 juillet, c'est l'armée qui tourne en rond là-haut par groupes de trois en attendant d'aller frimer au défilé. Le reste du temps, on imagine des patrouilles de poulets volants veillant sur notre quiétude, quitte à la troubler ; des hommes d'affaires opulents et pressés, qui zappent nos embouteillages ; des hommes politiques plus pressés encore, et non moins opulents parfois. Je me dis que nous nous trouvons sur le parcours entre le palais du président et sa résidence versaillaise ; j'ai appris qu'après avoir eu ses vapeurs, l'été dernier, le petit chef de l'État s'est fait porter pales dare-dare jusqu'à l'hosto dans DEUX tournoyants engins. (En aurait-il fallu quatre pour l'encombrant de Gaulle ?)

Ledit président, l'autre jour, s'est rendu dans le département de l'Orne ; la députée venue l'accueillir, toute réjouie suppose-t-on puisqu'elle est de son bord, a été renversée par le souffle de l'appareil, résultat : fracture du poignet. Le billettiste du Monde qui relate l'affaire a beau répéter que ce n'est pas drôle, qu'il s'en voudrait de plaisanter là-dessus, c'est plus fort que lui : ça déborde, on le sent qui jubile. Et je l'imite, je l'avoue, à ma grande honte. Non que l'excellent Robert Solé ou moi-même nous délectassions du malheur d'autrui ; notre hilarité découle de la perfection d'une pareille scène, de tout ce qu'elle résume avec la force des plus beaux symboles, qui sont, comme on sait, en partie déchiffrables, en partie obscurs : l'aveuglement du pouvoir qui démolit ses propres troupes, le châtiment des flatteurs, le ridicule odieux d'un brasseur de violence et de vent, oui, certes, mais il y a aussi autre chose, on le pressent, on ne sait quoi. Ô réel inépuisable.

Résumons-nous : quand ce n'est pas le chef qui passe dans mon ciel, c'est l'un de ses copains du privé, ou ses sbires. Ceux-là surtout, j'imagine. Quand l'un de ces engins passe et repasse à la verticale de ma maison, j'en suis sûr, ce sont eux, surveillant les populations dangereuses des Hauts-de-Seine. Je crains que l'un de leurs zinzins ne finisse par s'écraser sur ma terrasse, pas forcément exprès — la parano s'aggrave avec l'âge, la mienne commence à peine. Je les imagine m'espionnant au moyen de jumelles électroniques et autres gadgets ultra-modernes ; ou au contraire, me survolant sans un regard, se foutant de moi comme d'une merde ; les deux hypothèses m'agacent également. Au premier passage, ignorons-les ; au second, j'ouvre la fenêtre et les honore de mon majeur en érection. Qu'ils me voient ou non, peu importe : je fais là mon devoir de citoyen, je fais acte de résistance globale à leurs abus divers qui m'indignent, et ce n'est pas plus absurde que d'aller voter, ma voix infime noyée sous des millions d'autres. Mais ce doigt dressé, c'est surtout un plaisir : un soulagement intense, d'autant plus fort que je le sens puéril, inexplicable et vain — autant que celui qui m'est venu d'écrire, alleluia ! le tas de conneries que voilà.

Le fantacoptère de Fantasio et Franquin. |

(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°73 en octobre 2009)