Ma mère n'était pas une mélomane exaltée, mon père n'écoutait que des marches militaires, mais ils surent m'offrir dès mon jeune âge des disques de musique classique, et même du contemporain. J'entendis ainsi vers quatorze-quinze ans, sans passion mais sans rechigner, des pièces de Varèse et de Schoenberg assez rudes, et la grande découverte alors, outre Stravinsky et son Sacre, fut Bela Bartok.

Geza Anda au piano, Ferenc Fricsay au pupitre — ce qu'on pouvait rêver de mieux. Sur la première face, le Deuxième concerto de piano, l'un des sommets de Bartok, fracassant, brillantissime. Sur l'autre, le troisième et dernier concerto, que les connaisseurs traitent avec un brin de mépris, le jugeant trop sage. Il est vrai qu'on y trouve moins d'harmonies hardies, de rythmes frénétiques, de traits virtuoses, et pourtant, depuis quarante-cinq ans, rien chez Bartok ne m'est plus proche que cette musique-là.

J'ai entendu le Troisième concerto en disque des dizaines de fois et en concert une fois seulement, à la Maison de la Radio il y a vingt-cinq ans, oublié qui jouait. J'étais mal placé, le nez contre les contrebasses, comme si rien, avec cette œuvre, ne pouvait se passer normalement, comme si écouter ça au concert était un privilège, un rituel auquel je n'étais pas encore pleinement admis, ou au contraire comme si on m'offrait là un cadeau, un angle d'écoute nouveau pour mieux en saisir les secrets. Je la réécoute ce soir et c'est reparti, je me laisse comme avant conduire par la première phrase, connue par cœur mais dont je sens mieux maintenant la complexité, phrase étrange, inquiète, hésitante, qui par moments piétine et pourtant se déroule à n'en plus finir. Si le charme opère toujours, quelque chose a changé : dans le premier mouvement plutôt rêveur, dans le recueillement de l'adagio religioso, dans le finale qui file à bonne allure vers sa fin, je ne retrouve qu'en partie la couleur sombre qu'ils avaient jadis — car le Troisième concerto, pour moi, suait le chagrin.

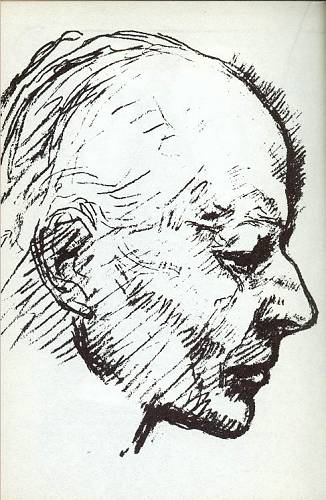

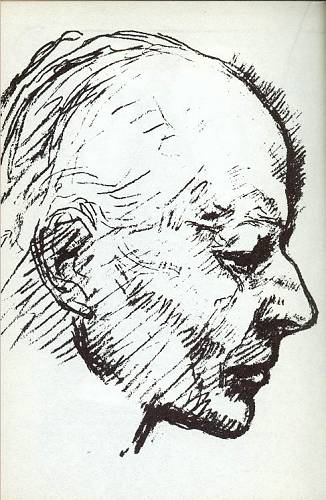

Hiver 1961-62. Ma mère et ma grand-mère sont encore à table et moi, vautré sur le tapis, j'écoute le Troisième concerto sur le vieil électrophone en lisant la pochette du disque. J'apprends que Bartok écrivit cette œuvre en 1945, gravement malade, pour sa jeune femme pianiste concertiste, et qu'il mourut juste avant de l'achever. Ayant fui cinq ans plus tôt sa Hongrie natale devenue nazie, il vivait depuis à New York, pauvre, malade, inconsolable. Sur une photo que j'ai perdue on le voit, vieillard de soixante-cinq ans, écrasé de chagrin. Il ressemble à mon grand-père Mikhaïl. Rien de commun entre le Hongrois, compositeur de génie, athée, farouche démocrate, et le pieux officier de cavalerie du tsar, qui n'écoutait jamais de musique ; rien de commun sinon l'exil, ses misères, sa tristesse infinie.

Quand j'ai découvert le Troisième concerto cet hiver-là, mon grand-père Mikhaïl était mort deux ans plus tôt ; ma grand-mère allait le suivre quelques semaines plus tard. Sans doute ai-je eu tort de plaquer des images funèbres sur cette musique, des gens très savants nous enseignent que la musique n'exprime pas de sentiments, et si je persiste à voir dans ces pages ultimes quelque chose de voilé, de lointain, comme d'un adieu au monde, c'est peut-être encore une illusion impure. Mais j'ai beau faire : quand le premier mouvement s'achève soudain sur quelques notes de flûte esseulées, ou quand à la fin du mouvement lent — le moment le plus secret toujours — l'orchestre et le piano, qui dans cette œuvre sont amis d'un bout à l'autre, se rapprochent encore dans une montée tendue à vous serrer le cœur, et même quand le finale déboule sans s'attendrir ni s'attarder, je les revois tous deux : mon grand-père le jour de Noël 1957, l'air bizarre, moitié du visage figée, coin de la bouche relevé, lui encore quelques heures plus tard, là, dans la chambre à côté de mon bureau d'aujourd'hui, les deux médecins à son chevet après l'attaque (le lit est resté à cette même place), et aussitôt Bartok en 1945 à New York, au bout du rouleau, la mort sur son visage et je suis pris d'une tendresse violente, absurde pour cet étranger comme s'il était mon grand-père lui aussi.

|

(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°51 en décembre 2007)