Jammes encore jeune.

PAGES D'ÉCRITURE

N°51 Décembre 2007

J'avais lu jadis, comme tout le monde, L'île au trésor de Robert-Louis Stevenson, sans doute au meilleur moment : la fin de l'enfance, l'âge du héros-narrateur. Lecture inoubliable, dont j'ai tout oublié. Seule rescapée du naufrage, la première scène, une auberge sur la côte anglaise, un terrifiant pirate, un enfant terrifié. Et aussi, conne de mémoire, le nom de cet enfant : Jim Hawkins.

Cinquante ans plus tard, je fais voile à nouveau vers l'île, non plus dans le vieux petit volume de la Bibliothèque verte, ni même dans la tradale récente signée Geneviève Pirotte chez Babel, qui m'a l'air excellente, mais en V.O. Et je ne regrette pas le voyage. Toutes ces péripéties, on a le sentiment de les avoir lues ou vues autre part, Stevenson lui-même reconnaît avoir piraté ses prédécesseurs sans vergogne, dans ce qui devait être à ses yeux, j'imagine, un aimable exercice de style ; mais l'art du conteur est tel, mariant candeur et habileté, ces aventures classiques dégagent une telle fraîcheur en plus de leur perfection d'archétype, elles défilent de façon si évidente et fluide, qu'on les suit comme en hypnose et que ce sont les autres auteurs qui semblent avoir pompé sur lui.

Au fond ma mémoire n'a pas été si nulle : la scène d'ouverture entre l'enfant et le pirate résume tout. Cet apparent divertissement n'aurait pas un tel pouvoir sur nous si en cours de route l'auteur n'était pas allé plus loin que prévu, si derrière l'histoire ne se cachait pas une douleur ancienne, qui nous rejoint au plus profond : la peur de l'enfant découvrant la violence du monde des adultes. Une peur qu'il apprendra à vaincre tout au long du livre sous nos yeux, si bien que lire L'île au trésor, c'est en même temps retrouver l'enfance et en sortir.

Si la lecture est un voyage, il est bon de quitter parfois les grands chemins des classiques, genre Stevenson, pour des sentiers abandonnés. Voici deux mois je relisais donc Francis Jammes. Son œuvre poétique foisonnante, oubliée sous les herbes folles, n'est plus accessible que par deux recueils du début : De l'angélus de l'aube à l'angélus du soir et Le deuil des primevères. Attiré par la jachère inconnue qui suit ces deux jardins, j'ai déniché d'occase Clairières dans le ciel (1902-1906), avec, sur papier des années 20 terriblement jauni, des poèmes plus très frais non plus... Le Poète a trouvé la foi, il s'est marié de surcroît, or on sait quelle épreuve Dieu et une épouse peuvent être pour un écrivain, même si certains en réchappent. Le jeune Jammes frisait déjà souvent la mièvrerie, son charme tient en partie justement à cette façon de l'effleurer, de l'éviter in extremis ; mais là, une fois rangé, il se vautre plus qu'à son tour dans l'eau bénite et le sirop d'orgeat. Ces Clairières nous offrent certains des vers les plus nuls de la poésie française, quand l'adorateur s'adresse à Dieu :

«Choses, je ne vous ai pas vues encore... Roses,

comment donc êtes-vous au ciel où est éclose

la Rose de mon Dieu où mon Dieu se repose ?»

(on dirait le pire Verlaine, qui se saoule au vin de messe), ou quand il invoque l'Épouse :

«Je vous verrai ainsi, ô ruche pleine d'aube,

moulée par le sommeil dans votre chaste robe...»

Ailleurs, pourtant, je retrouve par éclairs les enchantements d'avant, comme dans ce souriant poème lu à l'école primaire sur une enfant qui lit l'almanach, ou «Demain fera un an...» avec son ciel «vertige bleu qui mêle l'air à l'eau», ou encore, dans l'étrange scène dramatique en vers, «Le poète et sa femme», cette vision de

«la moisson

qui respire en dormant comme une femme blonde

dans le calme de la maison...»

Bizarre tout de même : je râle, mais je me régale. J'ai lu ces deux cents pages parfois bien poussiéreuses in extenso, avec, souvent, une délectation tranquille. Deo gratias ! Il y a comme ça des gens vaguement chiants parfois, mais dont les ridicules eux-mêmes nous attendrissent.

Jammes encore jeune. |

L'envie de lire Simenon n'est jamais très loin. Il suffit d'un déclencheur, comme ce texte épatant de François Bon sur Le passager du Polarlys (disponible sur tierslivre.net), ou un téléfilm nouveau, Monsieur Joseph, d'Olivier Langlois, adapté du Petit homme d'Arkhangelsk.

En passant à Simenon, je crois m'arracher à mes délectations rétro. Erreur : notre ancien contemporain basculant doucement dans le passé, la visite se change en trip nostalgique.

Mes parents m'ont laissé une bonne centaine de ses romans, dans les éditions bon marché d'origine pour la plupart, que je contemple comme un paysan avant l'hiver sa cave bourrée de provisions : jamais je ne mourrai de faim. Je me suis offert naguère les deux Pléiades, où j'ai lu ce roman-phare, Lettre à mon juge, mais la Pléiade convient-elle vraiment ? Lit-on Simenon ? On bouquine plutôt. Pour ce faire, cette fois-ci, j'ai craqué pour un méchant petit volume dans l'édition originale des Presses de la Cité (1960), aux feuilles en papier pourri qui se barrent. Maigret aux Assises, écrit en six jours. Une histoire à première vue banale et pourtant étonnante, avec son présumé assassin sauvé par Maigret mais qui aimerait mieux qu'on le condamne, et sa construction hardie où le clou (le procès) vient au début, suivi d'une fin plus statique et plus grise où le commissaire devient simple spectateur, comme si tout, peu à peu, lui échappait. Maigret se rapproche de la retraite, qu'il prendra dans deux ans — coïncidence : moi aussi. Le petit plus des Maigret, c'est ce parallèle implicite entre l'auteur et son héros, cette même façon d'être à l'écoute, de fouiller les âmes. Et pour moi qui analyse les écritures les plus voyantes, quel plaisir aussi de savourer cette prose d'un dépouillement total, ce «style si parfaitement impersonnel qu'on le reconnaît entre mille», comme l'a dit je ne sais quel plaisantin.

Encore que. Il y a dans ces pages nues de Simenon, mine de rien, tout un luxe d'images : voir notamment ces chapitres admirables où l'auteur parvient tranquillement à faire sentir en même temps la réalité pesante du procès et son absence de réalité, le prétoire devenant tour à tour église, école, cinéma, théâtre, tableau... Et quelle audace dans ce maniement extrémiste de l'imparfait :

«L'huissier, à pas de sacristain, se dirigeait vers une des cordes, s'efforçait d'ouvrir une fenêtre. Elle résistait. Il s'y reprenait à trois fois et tout restait en suspens, les regards le suivaient toujours, on entendait enfin un rire nerveux quand il décidait d'essayer la fenêtre suivante.»

L'imparfait, temps poisseux où l'action s'englue. Et l'on pourrait rester plus longtemps sur cette phrase faussement anodine, sur la répartition des virgules et des «et», sur le piétinement des allitérations («décidait d'essayer», les [s], les [è], les trois [d] surtout, juste après les trois tentatives ratées)... J'aime le nom «Maigret» lui-même, «épais» comme dit Bon, à la fois terne et massif — fermeté des consonnes, grisaille des voyelles. Eh oui : Simenon, qui jouait les gros lourds, était un fin musicien.

Retour à l'actualité. Enfin, pas tout à fait. Jean-Claude Lebrun, grand éclaireur, dans sa chronique de l'Humanité, m'a persuadé d'acheter L'obéissance de François Sureau (Gallimard), mais j'ai laissé traîner le bouquin, au bout d'un an qui s'en souvient ? Des tombereaux de nouveautés l'ont recouvert. Et en plus ça parle de 14-18 !

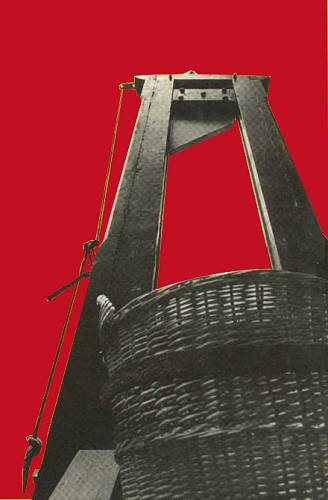

Au fond je suis ravi d'attendre avant de parler des livres. Ça les laisse décanter. L'obéissance, par exemple, ne mérite pas l'oubli, tant par le sujet que par son traitement. L'épisode raconté, authentique nous dit-on, est d'une absurdité violente. Tandis que des centaines de milliers d'hommes s'entretuent sauvagement, que le front allié menace de s'effondrer, les belligérants s'entendent pour que le bourreau français avec sa guillotine et sa petite escorte, traversant les lignes, aillent raccourcir un pauvre bougre en Belgique. Les divers protagonistes se relaient pour décrire, avec une minutie, un sens du détail minuscule qui jurent froidement avec l'aspect surréaliste et géant de l'aventure, toutes les démarches et péripéties de l'équipée. On s'y croirait, tout est là de façon hallucinante, jusqu'à la moindre odeur, mais sans rien de pesant tant l'auteur tient son tempo. Chacun des personnages a son caractère et sa voix, avec en même temps, comme dans tout livre réussi, la voix de l'auteur derrière, une sorte de verve sèche, coupante. Pas de commentaires sur l'absurdité de la guerre et tout ça : ce serait lourd. Une maîtrise, une élégance, une classe de cavalier à l'ancienne, ah la bonne surprise que ce Sureau dont j'ignorais tout.

Artisanal. |

Deux larmes dans un peu d'eau, de Mathieu Riboulet (Gallimard), paru l'an passé : encore un que j'ai regardé pendant des mois avant de l'ouvrir, comme si un livre était un vin qu'il faut laisser mûrir lentement.

Ou comme si j'avais prévu ce qui m'attendait...

Que vais-je bien pouvoir en dire ? Et d'abord, de quoi ça parle ? Parti pomper sur mes confrères professionnels qui tiennent boutique sur Internet, je reviens bredouille. Le narrateur perd son père, sa mère perd la boule, sa petite sœur est morte quand la gouvernante l'a laissée tomber, un couple de lesbiennes lui demande un enfant, tout ça mélangé, plus des visites de personnages morts ou imaginaires, Pie XI, l'écrivaine Anna-Maria Ortese, Emmanuel Kant, une femme qui mange les livres, le récit tourne d'une histoire à l'autre comme une grande roue déjantée dans un mélange de souffrance et de fantaisie légère, et le narrateur semble aussi démuni et paumé que moi, tous deux «clapotant gentiment dans la glaise où nous nous sommes éveillés un jour, interloqués et impuissants.»

Jusqu'ici je n'ai guère été follement incitatif, et pourtant mon but n'est pas de faire fuir le lecteur. Les amateurs d'exigence et de nouveauté feront bien d'essayer Riboulet. Son obscurité ne me semble pas gratuite, et si j'ai bien compris, l'un de ses thèmes majeurs, l'insuffisance de la pensée, appelait cette cartographie nécessairement brouillée de la confusion du monde et de notre âme. Enfin n'exagérons rien, l'obscurité n'est pas totale, et j'ai souvent trouvé du sens, et du beau, à ce que j'ai entrevu là, «le temps de se saisir d'un filet de lumière, parfois, avant de lâcher prise.»

Oui, la lecture est une aventure !

Tenez, Chevillard.

J'entends dire du bien de Chevillard un peu partout. Il est publié par Minuit — une référence. Ses romans sont encensés par des gens très variés, qui louent pêle-mêle son originalité absolue, son invention débridée, son sens de l'absurde, son humour.

Dans le Dictionnaire des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes, de Jérôme Garcin (Mille et une nuits) — ouvrage fondamental où chaque auteur, en rédigeant sa bio, se trahit plus que partout ailleurs —, l'autonotice de Chevillard est l'une des plus dignes et des plus brillantes, qui se termine par «...Hier encore, un de ses biographes est mort d'ennui.»

J'ai lu son septième roman, Un fantôme, «pur morceau de délire» comme les autres (l'auteur dixit). Aucun souvenir, sinon celui d'un jeu habile, gratuit et froid.

Sans doute ne suis-je pas, moi dont la plume tourne autour de mon nombril, le lecteur idéal pour ce militant de l'anti-moi. Chevillard n'a jamais assez de sarcasmes à l'égard de l'autobiographie. Mais en fuyant son petit tas de secrets, il congédie du même coup le réel entier. Ses fictions délestées d'humanité, planant dans une sorte d'apesanteur, arbitraires et pesamment légères, n'offrent rien à quoi s'accrocher.

Cela fait dix ans que je ne lis plus Chevillard, et voilà que j'apprends, par un autre de mes bons conseillers, Pierre Autin-Grenier, que Chevillard a ouvert un site épatant. Je cours y voir, et suis conquis. Les brèves de Chevillard sont des bijoux. Il semble bien que sa distance à lui, ce soit quelques lignes, un coup de patte et vlan.

Je retournerai sûrement sur eric-chevillard.net ! Ce qui ne m'empêchera pas de faire, à l'occasion, un deuxième essai avec l'un des deux derniers romans dudit, Démolir Nisard ou Sans l'orang-outan. Car les goûts et les dégoûts de Volkovitch, entre nous, je m'en méfie un peu.

Décidément, pas trop fier de moi. L'autre soir, nous nous offrons en DVD un bon vieux classique, Berlin Express de Jacques Tourneur, maître méconnu. Je l'attendais depuis longtemps, ce Berlin Express mythique, tourné juste après la guerre, mélange étonnant, tout à fait réussi, de docu et de fiction à la Lang ou Hitchcock, où un train emmène vers la capitale allemande un groupe de personnages hétéroclites cachant tous un tas de secrets. Une histoire d'espionnage, dont l'enjeu est l'avenir de l'Europe, se poursuit et s'achève dans le décor sinistre de Berlin devenue champ de ruines. Au bout d'une heure de film on échoue dans une boîte de nuit louche pour le numéro d'un clown effrayant — et soudain je me rends compte que je l'ai déjà vu, ce clown... et peu à peu, oui, cela se précise, on dirait que j'ai déjà vu Berlin Express, mais quand ? mais où ? En fait je ne suis pas sûr non plus de l'avoir vu, cet Alzheimer Express. Et c'est pire encore.

Prenons les choses du bon côté : grâce à l'oubli, tout est toujours nouveau.

La mort du clown. |

Berlin Express date de 1948 et moi de juste avant. Ces années qui entourent ma naissance, à la fois brumeuses (car si lointaines !) et auréolées d'un prestige idiot, c'est plus fort que moi, elles me font rêver. D'où mon impatience de découvrir enfin Branquignol, de Robert Dhéry et son équipe, que mes parents virent à sa sortie en 1949, à Chèvres j'imagine, au Pax ou au Mondial, me confiant à mes grands-parents ou à ma tante Maryse. Ils ont dû méchamment se poiler. Ils m'en ont souvent reparlé, de Branquignol, comme d'un grand moment de comique délirant, d'un Hellzapoppin à la française.

Je croyais l'œuvre oubliée, enterrée ; voilà qu'elle ressuscite en DVD. Le devoir filial m'appelle : voir ça, ce sera comme un pèlerinage, comme d'aller saluer mes parents au cimetière — sauf que là on sera mort de rire, j'y compte bien.

Branquignol est tout à fait dingue, en effet. Une quasi-absence de scénario, une mise en scène à la dhéryve dans un noir et blanc fatigué, des acteurs infatigables, eux, dans un chapelet de numéros inégaux, voilà un fourre-tout joyeusement foutraque, fulgurant et foireux, ringardissime et pourtant frais comme l'œil. Depuis combien de temps n'avais-je pas hurlé de rire ainsi ? Branquignol mérite de survivre. Il est au moins une scène que je n'oublierai jamais : celle de la cantatrice martyrisée par son pianiste, freluquet déchaîné. Qu'a-t-il fait ensuite de son talent somptueux, le jeune Christian Duvaleix ?

D'habitude — on l'aura noté, je l'espère — je soigne mes transitions. Celle-ci, par contre, des Branquignols à Honegger, est un désastre.

Arthur Honegger, compositeur français de la première moitié du siècle dernier, n'avait pas la réputation d'un joyeux drille. Il a écrit, certes (sur commande), une opérette qu'on dit pimpante, mais ses œuvres les plus connues, les dernières surtout, sont souvent marquées d'une tristesse profonde. Il fut célèbre à son époque, mais on n'est guère nombreux, ces derniers temps, à l'écouter...

C'est sans doute cela qui m'attire. En fait je ne sais pas trop pourquoi je me suis remis à l'écouter intensivement. Je sais de moins en moins si j'aime ça — ce qui m'agace, et me ravit. Pour finir, l'œuvre d'Honegger et les questions gênantes qu'elle me pose méritent mieux qu'une Brève, il faudra que j'en reparle un jour.

«L'an dernier c'était mieux, et avant, mieux encore», petit proverbe grec ironique. Cette tendance à embellir le passé, cette illusion d'optique si commune et crétine, je l'évite autant que je peux. Je refuserais, notamment, d'aller revivre avec MM. Simenon, Honegger et autres au milieu du siècle dernier, qui fut loin d'être une période marrante. Je refuse aussi cette autre banalité : accabler mon époque.

La France de 2007 ne me transporte pas de joie, j'enrage de voir, par exemple, tant de moyens d'information servant à désinformer ; de devoir patauger dans ce bain de petits et gros mensonges ; mais la presse était-elle mieux faite il y a soixante ans ? Aujourd'hui du moins, le poison a ses antidotes. Au premier rang de ceux-ci, Arrêt sur images. Cette émission d'analyse critique des discours télévisés, bannie des grandes chaînes qu'elle dérangeait trop, s'est repliée sur Internet où elle se redéploiera en janvier sous forme de site payant. En attendant, Daniel Schneidermann et son équipe traquent toujours les dérapages des infos écrites ou filmées, qu'ils décryptent savamment. On peut ne pas être toujours d'accord, mais la plupart du temps c'est imparable. À lire en priorité, les chroniques de la subtile et forte Judith Bernard, dont ce régal intitulé «Quand Darcos et Finkielkraut amènent leurs idéologèmes chez Ockrent» où la journaliste dégage, à partir de mots anodins, l'impensé de deux vieux réacs devenus emblèmes de la vulgarité intellectuelle au pouvoir.

Comment résister aux nouveaux maîtres ? En apprenant à mieux voir dans leur jeu. Arrêt sur images est une école de regard, d'écoute, de lecture, une entreprise de salubrité publique en même temps qu'une consolation intime. S'y abonner ? Un devoir civique. Un plaisir égoïste.

Parmi les têtes de turc d'Arrêt sur images, Celui qui se mêle de tout, qui s'étale désormais partout. Faut-il encore parler ici de Lui, au risque de provoquer la nausée ? Non, bien sûr. Et pourtant je le fais, comme tout le monde, ses adversaires en tête. C'est plus fort que nous. On ressasse la catastrophe, on remâche et rien à faire, ça ne passe pas. On tourne en rond dans l'impuissance et la déprime. Telle est du moins l'analyse d'Alain Badiou dans son livre De quoi Sarkozy est-il le nom ? (Lignes), dont on dit qu'il tape drôlement dur.

Le critique du Monde s'en effarouche. Il trouve ignoble, par exemple, que Badiou raille la petite taille du chef. Mais l'évoquerait-on, ce gabarit inversement proportionnel à l'ego, le verrait-on seulement, s'il était seulement physique ? S'il y avait quoi que ce fût de grand dans ce monarque agité comme un valet de comédie, dans ce personnage en tous points minuscule, dont Badiou montre qu'il n'est rien par lui-même, rien que l'incarnation parfaite d'une certaine droite profonde, rien que la pointe d'épingle au sommet du furoncle ?

Un nainposteur. |

Les ego, c'est le contraire des baudruches : plus ça gonfle, plus c'est dur à crever. Pour changer d'exemple, voici un poète grec, appelons-le Athanàssios Fanfaràkis, lequel m'envoie régulièrement, par voie électronique, son C.V. qui enfle à chaque fois cancéreusement. Ce médecin a publié trois recueils de poèmes dont la renommée, à ma connaissance, n'a pas dépassé les faubourgs de sa ville natale. Il s'annonce «Président de la World Poets Society», «Ambassadeur des Poètes du Monde en Grèce», «Editeur et Directeur du magazine électronique World Poet», «Membre de conseil dirigeant de l'Organisme Culturel de la Préfecture de L***», etc. etc. (il y en a comme ça vingt lignes). Ses poèmes sont «traduits et publiés à des pays différentiels du monde». Il a sa notice dans Wikipedia ! dans le Who's Who grec !

Ironie du sort, cet inconnu porte exactement le même nom qu'un authentique poète que j'ai traduit naguère, fort talentueux et d'une modestie aussi délicieuse que reposante. On ne peut pas rêver contraste plus criant. Usurpation plus brutale.

Zut alors. Je pensais offrir un intermède comique pour alléger une atmosphère sarkoziée, et c'est raté — pour moi du moins. Les vaniteux, les affamés d'honneurs et de pouvoir ne me font plus rire. Ces malades n'éveillent que ma pitié.

Allez, courage. Fanfaràkis ne va pas foutre un pays en l'air tout de même, et l'autre dans dix ans c'est fini.

En attendant, dans notre beau pays, les expulsions d'étrangers continuent, avec une violence accrue semble-t-il, de même que la répression visant les rares justes qui s'y opposent. On rafle, on casse des familles, on renvoie des réfugiés à l'abattoir, on démolit psychiquement des enfants, tout ça pour faire du chiffre, pour satisfaire les délires du Chef. Ce n'est tout de même pas Vichy, mais nous n'en sommes plus très loin — même si notre presse nationale, avec l'exquise pudeur qu'on lui connaît, n'évoque le sujet que du bout des lèvres. RESF (Réseau Education Sans Frontières) poursuit le combat, lui. Il y a sur son site un manifeste, dit des Innombrables, qu'on se doit de signer pour ne pas avoir honte plus tard. Et pour que nos enfants n'aient pas honte de nous.

Au programme de janvier ? Modiano, Bartelt, Pujade-Renaud, Sepulvedra, Harper Lee again, Yòrgos Markòpoulos (encore un nouveau poète grec !) et quelques autres. Il y aura des lettres d'amour à écrire. Des élèves déprimés à consoler. Des points-virgules à bien placer. Des pantins à gifler. Ce n'est pas demain qu'on se repose.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Un ami est quelqu'un qu'on ne voit jamais et à qui on pense avec plaisir.

Quoique la plupart des gens soient uniquement occupés d'eux-mêmes, ils trouvent encore le temps de s'apercevoir des défauts d'autrui.

Celui à qui on accorde une confiance même peu méritée en sera flatté et tâchera peut-être de s'en montrer digne ; mais celui dont on se méfie mal à propos ne le pardonnera jamais.

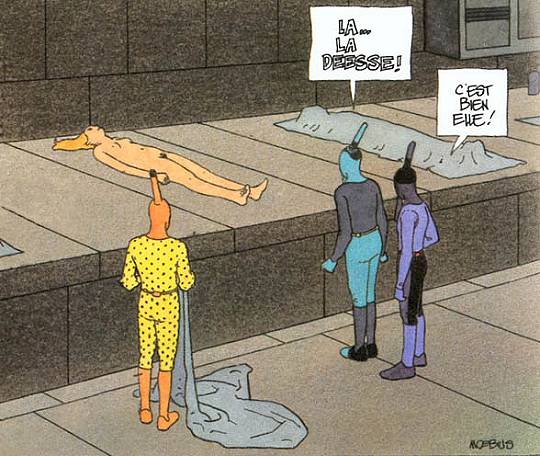

Des planètes inconnues se penchent sur vous, Capricornes, favorisant les voyages lointains, les rencontres palpitantes, les débauches (d'imaginaire), l'hiver sera doux et riche en couleurs — tout cela grâce aux fameux albums de Moebius, et notamment la série Le monde d'Edena chez Casterman : Sur l'étoile, Les jardins d'Edena, La déesse, Stel, Sra, Les réparateurs... De quoi oublier la grisaille ambiante et les emmerdes quotidiennes.

Tiré de La déesse (Casterman). |