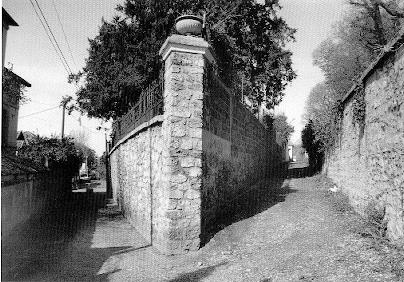

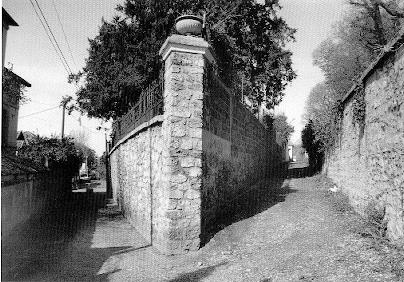

Sèvres. La Sente du Nord.

(Photo Michel Lamoureux)

Je n'ai jamais écrit que des récits de voyage. Le bout du monde à Neuilly-Plaisance, mon premier livre, est le journal de bord d'un type qui vadrouille en banlieue parisienne à pied. La banlieue est mon pays natal. Dans les années 80 j'ai décidé de l'explorer. Cela m'a pris dix ans. Je suis allé partout. Sans m'aveugler sur ses laideurs ostensibles, j'ai écrit pour montrer sa beauté cachée.

Je n'étais jamais seul, tous les samedis, en courant les rues au petit matin : m'accompagnaient Robert Doisneau et Jacques Réda — les images de l'un, dans La banlieue de Paris, vieilles d'un demi-siècle, qui disent mieux que les mots l'âme de ces lieux ; et les poèmes de l'autre, inépuisables leçons de regard et d'écriture. Hors les murs, notamment, est pour moi une bible. Le titre de cette rubrique, «Beauté suburbaine», est emprunté à l'un des recueils du merveilleux Réda.

Mon petit Bout du monde a été pour moi un multiple bonheur. Celui d'écrire pas à pas ; d'être publié par un maître, Maurice Nadeau ; de tirer le portrait à la banlieue en compagnie de Michel Lamoureux, dont les photos sont aussi conformes à la réalité qu'à mes rêves.

Bonheur aussi, les présentations-lectures dans divers coins extra-muros, bibliothèque de Montreuil, MJC de Noisy-le-Grand, Théâtre de l'Agora d'Evry, quelques excellentes librairies lointaines (Les feuillantines à Juvisy, Le marque-page à Choisy-le-Roi, Le chant du monde à Enghien, Alinéa à Pontoise), tandis que Jean-François Gallon de la librairie Millepages à Vincennes organisait une grande fiesta au théâtre de la Tempête, couronnée par un bal musette. Merci à lui, à Elisabeth Carpentier, Yves-Jacques Bouin, Marie-Fabienne Bory, Claudine Lefebvre, Linda Cassou, Aline Huillé, Philippe de Maistre et à tous ceux qui ont cru en ce livre.

Dix ans ont passé. Je ne renie pas ce que j'ai écrit, mais certaines pages vraiment faiblardes ont été refaites, et j'en ai rajouté quelques unes.

Voici donc :

— une déclaration d'amour à Sèvres où j'ai grandi, où je vis, où j'espère bien terminer mon parcours : deux pages inédites sur la ville de mon enfance dans les années 50, et un passage du Bout du monde, revu et augmenté, sur elle quarante ans plus tard ;

— une virée à Noisy-le-Grand, perle de l'Orient banlieusard ;

— un salut à la statue d'Orly ;

— en hommage aux toutes petites maisons, une balade partie de Fontenay-sous-bois qui sans crier gare nous mène au bout du monde ;

— trois textes inédits évoquant le bout de la banlieue : Pontoise, Montlhéry, Villiers-le-Bel.

La modestie de mon éditeur m'a empêché de dédier Le bout du monde..., comme je l'aurais voulu,

À Nadeau, à Doisneau, à Châteaureynaud.

Certaines des plus belles pages sur la banlieue de Paris sont chez Georges-Olivier Châteaureynaud, dans La faculté des songes et Mathieu Chain (Grasset). Quant à Doisneau, j'aurais pu mettre cette phrase de lui en épigraphe à mon livre : «Je crois qu'il ne faut jamais bouder, jamais faire la gueule à l'endroit où l'on est. Trouver où que l'on soit des raisons de s'émerveiller.»

Avant l'ère de la consommation flamboyante, ces pauvres années 50 font figure d'enfance, de préhistoire un peu minable.

Pas de Mammouths, de Continents surgis du sol. On achète petit. On se ravitaille au marché couvert à côté du square, ou à celui de Gallardon, plus loin vers Chaville, ou chez les commerçants du centre-ville qui font leur pelote en hâte avant le cataclysme annoncé : les trois-quarts du quartier, on vient de l'apprendre, seront rasés à l'orée des années 60.

Bidon, le fruitier-poissonnier, trône en face de l'église ; chez Bidon c'est plus cher qu'ailleurs, mais on s'y rue, on fait la queue, les cabas gonflent à en éclater. Les vendeurs ont la plaisanterie facile, on se croirait chez Roger Nicolas, le comique, ou au feuilleton-vedette de Radio-Luxembourg, La famille Duraton.

À la Maison Rouge, épicerie fine, juste à côté, c'est à peine plus calme. Ensuite il y a le crémier, M. Burlat, dit le Grand-Louis, un grand rougeaud qui vend le beurre à la motte et le lait à la louche — ou en berlingot, depuis peu, pour les modernistes. Mme Burlat, qui tient la caisse, agrandit ses lèvres minces de deux demi-lunes qui lui dessinent en rouge, sous le nez, le haut d'un cœur de Saint-Valentin. (C'est la seule chose en elle qui évoque l'amour.)

Notre unique librairie-papeterie est de l'autre côté de chez Bidon, avant la rue des Caves. M. Lacarpe a des yeux de poisson mort, on dirait qu'il vient d'avaler une arête, et sa fille n'est pas moins sinistre, mais où trouverais-je ailleurs mes bouquins Rouge-et-Or, mes stylos X-Pen ?

Plus bas, dans une ruelle qui descend vers les bâtiments neufs du lycée (elle disparaîtra totalement), se cache un petit magasin de jouets crasseux où j'achète les amorces pour mes revolvers de cow-boy. Jean-Pierre Plossu et sa bande y font des provisions de pétards et de bombes algériennes.

Chez M. Couégnas, Grande-rue, en face de l'escalier des 144 marches, on fait le plein pour la pharmacie familiale. Un véritable arc-en-ciel : solution Schoum jaune contre les crises de foie ; méthylène pour s'en enduire la gorge et après pisser bleu ; eau de Botot rouge vif, dont on se rince la bouche ; Optalidon, petits comprimés roses, unique remède aux migraines maternelles ; en cas de grippe intestinale, grosses pastilles noires au charbon, ou lactéol couleur de lait, ou mieux encore : l'Ampho-vaccin, incolore, inodore, plus insipide encore que l'eau, dont l'inexistence apparente me fascine.

C'est vrai. Pas terrible tout ça. On fera tellement mieux bientôt.

1951-1955. Pour aller à l'école, il faut traverser la Grande-rue. Pas de feu rouge encore au carrefour avec la rue Brancas ; un agent est là quatre fois par jour, aux heures de migration écolière, pour arrêter les rares voitures en levant son bâton blanc.

Merci, monsieur l'agent ! dit ma grand-mère, qui traverse bien vite afin de moins déranger.

Je voudrais qu'elle me lâche la main. Je rêve d'aller à l'école tout seul. J'enrage de ne pouvoir y aller sans écharpe ni manteau dès les premiers beaux jours. Devenir grand, c'est être enfin libre de choisir ses habits.

1958. Un samedi de printemps à midi, au même endroit, je vois des garçons à peine plus âgés que moi remonter la Grande rue sur des vélos de course. Malgré le temps frisquet ils sont en short et maillot sans manches. Je les suis des yeux, tordu de jalousie, comme un manant boiteux quand passent les caracolants chevaliers. Mon duffle-coat soudain pèse des tonnes.

À l'entrée de la rue Brancas, par beau temps, on croise Mimile qui prend l'air devant sa porte. Ce petit bout d'homme sous sa casquette, à peine plus haut que son tabouret, fut jadis chauffeur de locomotive ; quand il rentrait noir de charbon, sa femme, Mme Blanche, qui sera un temps notre femme de ménage, l'empoignait et le plongeait tel quel dans la bassine. Mimile occupe ses dernières années (la télé, à l'époque, est encore un produit de luxe) en vous saluant, selon l'heure, sans jamais se tromper, d'un Aller à l'école ! ou d'un Aller manger ! également fatalistes et joyeux.

À deux pas du carrefour, le cordonnier, M. Monchanin, tape sur ses clous dans sa minuscule boutique en fredonnant. Il a une belle grosse voix, un rire sonore, une invariable bonne humeur. Certains disent qu'il n'est pas très malin. Plus tard, dans les années 70, peu avant sa retraite, quand je le verrai un soir fermer sa boutique, enfourcher son vieux byclo branlant et s'éloigner pépère en direction de ses pénates à Billancourt, je croirai voir le Bonheur en personne partir incognito.

(L'Eden en Seine-et-Oise)

Une petite rivière descendait de Versailles vers la Seine ; on l'a enterrée dans un gros tuyau. Ce que la ville de Sèvres a de plus lourd : édifices publics, magasins, immeubles, route nationale, s'est déposé là au fond de la vallée, par sédimentation, tandis que ses pavillons légers, alignés sagement comme des écoliers sur la photo, s'étagent au flanc des deux coteaux qui montent raide vers la ligne sombre des bois.

Une ville-clairière, dominée, protégée par les forêts — à moins que ce vert écumeux là-haut ne soit plutôt l'émanation de la zone habitée ; son élément le plus subtil ; le nuage de ses rêves accumulés.

Une ville orientée : la civilisation en bas, où la pesanteur nous entraîne ; la nature là-haut, devenue rare, qu'on ne peut plus atteindre sans effort, et que désigne, dans le cœur de chacun j'imagine, l'aiguille d'une boussole secrète.

C'est là que j'ai passé mon enfance, dans la longue rue Brancas, ancien sentier de chèvres, qui serpente au flanc du versant nord.

Il y a trente ans, on nous l'a mise en sens unique. Le plus souvent j'y passe en voiture, sans la voir. Il faut que je l'emprunte à pied, dans l'autre sens — le sens de la marche —, depuis la gare de Ville d'Avray jusqu'à la maison de mes parents : alors le passé se lève et vient vers moi.

J'ai longtemps rêvé de terrains vagues. J'en avais un sous ma fenêtre, dans la Grande-rue, mais je ne le voyais pas : il ne ressemblait pas aux terrains vagues américains des années 30, vus dans les albums de Bicot. Il n'existe plus. On y a construit un gymnase. La Grande-rue, où passaient Bordeaux-Paris, le Grand-Prix des Nations, le Tour de France, les Boucles de la Seine, est deux fois plus large qu'alors ; à quoi bon, les coureurs ont perdu le chemin. Le jardin public d'à côté s'est débarrassé de ses clôtures ; je ne l'ai jamais vu si fleuri. Plus bas, en allant vers la Seine, l'autoroute qui dévale des Bruyères depuis 70 est désormais à demi cachée par des forteresses de bureaux entre lesquelles se glisse, au lieu des miteuses arrière-cours d'antan, une petite rue qui se cherche encore.

Le parc de Breteuil, où je jouais dans mon enfance, a refermé ses grilles, mais le domaine de Brimborion sur la colline d'en face a ouvert ses allées au public. Un peu au-dessus de feu le cinéma Pax (où était-il au juste ?), on finit de construire une pagode.

L'unique pagode banlieusarde, chez nous !

«Cette ville calme est propice à la méditation», déclare le vénérable Thich Minh Le, responsable du culte, dans le bulletin municipal.

Au sommet de mon coteau, le parc de Saint-Cloud. A la limite des maisons et des arbres, entre deux murs, un boyau caillouteux, raviné qui serpente, monte et descend sur plus d'un kilomètre : la sente du Nord.

Un désert.

Dans les années 50 il fut question d'y faire passer une autoroute. De scalper la ville et de la coiffer de béton. Que serait Sèvres aujourd'hui ? Sur cette zone ignorée, étroite comme un fil, tout l'équilibre du versant repose. C'est la frontière entre ville et nature. Une épure où l'essence de la banlieue se révèle dans une pureté aveuglante. La parcourir d'un bout à l'autre est un précieux exercice : on sort de ce lieu rugueux l'âme frottée, nettoyée. Comme si ce purgatoire morose et consolant, sombre et salubre, nous amenait à entrevoir — peut-on demander plus ? — d'inaccessibles paradis.

On trouvera, sur les deux coteaux, des restes de l'âge d'or : quelques villas 1900 parmi les plus belles de la banlieue. La plus délirante, on ne la verra pas : le Castel Henriette, temple de l'Art Nouveau, sommet du style nouille flamboyante, mourut assassinée dans les années 70. Peu avant sa mort elle était devenue star de cinéma : Woody Allen, psychiatre fou, au psychisme aussi luxuriant qu'elle, y résidait, ayant trouvé là un lieu à sa démesure.

La beauté, le talent d'Henriette ne l'ont pas protégée. Ou peut-être l'a-t-on punie, justement, d'en avoir trop ?

Les autres, plus timides, se tiennent à carreau. Elles s'entourent de murs, de grilles, de haies, de feuillages, et elles respirent à peine, planquées derrière, dans l'espoir que les requins passeront par là sans les voir.

Mai 89.

Belle fin d'après-midi. Rue des Dames-Marie, en allant vers la passerelle du chemin de fer. Il y a là, au-dessus de la gare, dans cette ruelle trop étroite pour les voitures, deux portails ouverts donnant sur deux allées qui montent. Chemins privés ? J'ose entrer, pour la première fois. L'allée de gauche tourne court. Je prends la seconde, noyée dans la broussaille, et bientôt je n'en crois pas mes yeux : juste au-dessus de l'entrée du tunnel, où j'attendais un talus raide, je découvre une plate-forme, un potager suspendu où deux hommes bêchent tranquillos. Plus haut, juste avant la fin du sentier, planqué dans les arbres, un petit balcon en fer forgé surplombe choux, salades, tunnel et voie ferrée. Juste derrière, les jardins de deux petites villas coquettes, style Deauville années folles, dont l'autre face donne sur la sente du Nord.

Tout cela au cœur d'un pays d'enfance mille fois exploré. Comme dans ces rêves où l'on découvre, dans sa propre maison, une chambre inconnue.

Redescendu vers la gare. Au-delà du potager, dans un jardin entr'aperçu, des gens boivent et rigolent autour d'une table, comme dans les films d'avant-guerre.

Le bonheur, à quelques mètres.

15 août 89.

Gare de Ville-d'Avray, midi. Quai désert. Soleil et fraîcheur mêlés. Derrière la passerelle, tout en haut, le parc de Saint-Cloud déborde : un flot de verdure, qu'agite une faible houle, noie les maisons. On ne voit que le haut d'une villa, deux petites fenêtres sous le toit comme les yeux d'une baigneuse. L'un des stores est baissé — clin d'œil ?

Plus je vieillis, plus Sèvres est mignonne.

Quand je pense que j'aurais pu naître à Boulogne ! À Issy-les-Moulineaux !

(Le bout du monde à Neuilly-Plaisance)

Sèvres. La Sente du Nord. (Photo Michel Lamoureux) |

C'est au pied de la forêt de Fausses-Reposes, dans le mince ruban de maisons qui va de Sèvres à Viroflay, qu'il faut chercher, je crois, le vrai repos. Les bruits du monde y parviennent assourdis ; les hivers, dans ce refuge, sont sûrement plus feutrés, les étés plus longs, plus étales ; et le grondement lointain du train de Versailles, qui passe un peu plus bas, n'éveille rien, au fond des siestes ou des grasses matinées, que la voluptueuse conscience d'être endormi.

Ici, pas même de mur entre ville et forêt.

Et quelles maisons! On y admire, en parure de meulière classique, certaines des plus belles centenaires de la banlieue ; les jeunettes des années 30, à Chaville, dans le style normando-basque le plus pur, ont revêtu tous les ocres, les roses, les grenats, faisant souffler un petit vent balnéaire sur ce coin d'éternelles vacances.

Quelques ruches dans un jardinet ; sur le mur de la bicoque, une pancarte : "Au bon miel". Un expert en apiculture est venu là butiner du bonheur.

Avec un peu de chance, l'autoroute future, qui depuis des d'années s'impatiente, passera dessous, invisible — à peine si le sol vibrera.

(Le bout du monde à Neuilly-Plaisance)

En toute simplicité. |

Février 92.

Au pied de la ville nouvelle, à Noisy-le-Grand, un petit bout de campagne — incongru résidu, trou de mémoire d'urbaniste — que le RER manque percuter avant de se ruer dans son tunnel. C'est là, rue du Clos Montfort, dans le raidillon où j'ai failli m'étaler par un matin de verglas, que j'ai découvert en levant la tête, avec frayeur, dans la nuit d'avant l'aube, la proue de Marne-la-Vallée : le quartier du Théâtre et ses murailles brutales de château-fort.

Après la maison en ruines, des jardins devenus jungles (pancarte : miel à vendre), où quelques bicoques étouffent dans la broussaille.

Ce matin, pris la rue à l'envers — et c'est une autre rue. Je découvre une décharge en formation, une caravane et même un vague gitan qui sort des ruines, attendu par ses chiens, en reboutonnant son pantalon.

À Noisy-le-Grand, dans un dédale de tours, aux deux bouts d'une large cour carrée, deux bâtiments jumeaux pareils à des roues géantes face à face. Cadrans sans aiguilles. Tambours muets.

On vient les voir, paraît-il, du monde entier.

Un chef-d'œuvre, assurément. Mais si ce lieu me fascine, c'est moins par sa puissance péremptoire que pour son petit air inachevé, somnambulique, de machine sans mode d'emploi. Forum ? Fosse aux lions ? Temple solaire ? On avait intitulé la chose «Les Arènes de Picasso». Tant de grandeur eût été dure à vivre... Les habitants ont sagement rectifié : ils appellent ça «Les camemberts».

Le quartier du Théâtre : grandes verticales, formes bizarres, passages, recoins, surplombs inquiétants. Quelques arbres sombres, assortis au rouge gris des murs, et qui semblent faits de pierre eux aussi. Un décor de bédé futuriste, où géométrie et folie ensemble se donnent en spectacle. Des humains habitent là sans doute, mais dans la cour centrale qui s'incurve autour de l'intrus, bordée de gradins en demi-cercle, aucune fenêtre ouverte, aucun signe de vie ; on se sent pris, dans ce lieu à la fois trop plein et trop vide, sous les yeux d'une assemblée d'aveugles, coincé entre deux violents désirs : rester là, fuir ce mirage d'une suffocante beauté.

Autre énigme : le frisson de tendresse qui me prend aux entrées de Noisy-le-Grand, l'impression que ce collage, ce fourre-tout informe est un grand corps doté d'une âme. Plaine, coteau, rivière, forêt, voie ferrée, autoroute, usines, guinguettes, rues anciennes et chantiers du futur, cités «à risques» et villas de riches, lieux m'as-tu-vu, coins secrets... On trouve tout à Noisy. Et je ne vois pas ce qui la fait exister si fort, sinon peut-être, justement, sa pathétique absence d'unité, ce disparate érigé en système qui en fait l'un des plus frappants résumés de la banlieue.

Il n'y a plus de choc du futur à Noisy, le futur va de soi ; le choc du passé, lui, nous guette au coin des rues les plus neuves.

J'y ai connu des écolos allumés qui vivaient dans leur jardin, hiver comme été, sous des tentes indiennes.

J'y ai pataugé sous la pluie dans le sentier des Grammonts, la perle des petits chemins, qui se faufile entre maisons naines et jardins de poupée.

J'y ai découvert un champ de blé derrière l'usine de traitement des eaux. L'ultime champ de blé de la proche banlieue, où son propriétaire fit la dernière moisson, en juillet 94, au volant d'une moissonneuse Massey-Harris archaïque. Une usine vient de pousser dans le champ, mais le paysan a encore sa ferme un peu plus haut, à deux cents mètres des Camemberts.

Rue des Aulnettes, huit heures du matin. Au milieu de la chaussée, deux autochtones donnent à manger des pommes à un cheval. Un petit cheval mal peigné, noir de crasse. Au passage on me hèle : S'il vous plaît, il est à vous le cheval ?

Ai-je l'air tellement clodo, qu'on puisse me soupçonner de ne pas bien étriller ma bête ?

(Le bout du monde à Neuilly-Plaisance)

Noisy-le-Grand. La dernière moisson. (Photo Michel Lamoureux) |

Elle est assise, droite et digne, au poteau de torture. (Si elle avait ses bras, ils seraient liés derrière son dos.)

Son visage. Mutilé lui aussi, rongé, comme brûlé par le feu de son regard.

Sur le socle, des signes barbouillés par des sauvages furtifs.

Le Temps n'est pas toujours un casseur aveugle. Le Temps a du talent, et la farouche insoumise vieille de deux siècles est plus belle qu'au premier jour, comme ses consœurs antiques. Sauf que je donnerais mille Vénus de Milo pour cette beauté de pierre, si vivante — et pourtant bien plus proche qu'elle de la mort, car oubliée de tous.

Je l'ai rencontrée sur la colline d'Orly, au milieu des pavillons, sous les arbres d'un jardin public. Tout près des pistes aux avions.

Âme de la banlieue... déesse défigurée... résistera jusqu'au bout... Elle me voit venir avec mes gros symboles. Ces yeux terribles, serait-ce uniquement pour m'imposer silence? Tais-toi, je ne suis pas belle, je ne suis plus rien, je ne veux rien dire, laisse-nous dormir.

Elle a raison. Rien à voir. Circulons. J'ai dû rêver la beauté, en ce matin de printemps, avec tous ces parfums... Ce kérosène hallucinogène, et puis ces fleurs... Car on perd vite la tête à sniffer la glycine, à se soûler de lilas.

(Le bout du monde à Neuilly-Plaisance)

La statue. (Photo Michel Lamoureux) |

«La meulière, petit...»

Quand Robert Malassis parlait cailloux, sa voix baissait d'un ton. Il avait une passion pour la meulière. Il savait tout sur elle, tout sur la banlieue. Cet ami de mes parents, vague géomètre, écrivait depuis des années une thèse proliférante sur L'habitat individuel en région parisienne, 1860-1960. On lui montrait la photo d'un pavillon, il vous donnait son âge à deux ou trois ans près, son lieu de naissance, et parfois même le nom de l'entrepreneur.

«La meulière, tu vois, c'est plus qu'une pierre : un symbole ! Tu dis "meulière", et toute la banlieue apparaît... Même si beaucoup de pavillons sont en brique, ou en je ne sais quoi sous un crépi cache-misère... Non, petit : on ne fera jamais mieux que la meulière ! C'est l'idéal pour ces maisons à la taille de l'homme. Et tu sais pourquoi ?»

Moi, la meulière, ce que j'en disais... Mais mon silence ne freinait guère Malassis.

«Elle est bon marché. Dure, solide, mais légère. La meulière, c'est poreux, ça respire ! C'est une pierre vivante, au moins ! On peut peindre la brique, on ne peint jamais la meulière. Ce serait l'étouffer ! Ce serait comme farder une peau de jeune fille ! Regarde...»

Il s'arrêtait devant une grille, montrait du doigt la façade.

«Tu vois comme elle est belle ? Pas besoin de toucher : tu la sens avec les yeux. Râpeuse et douce comme une langue de chat. Et la couleur... Ne parlons pas de certaines variétés fadasses, pâlichonnes... La vraie — celle qui vient des Molières, de Boullay-les-Troux (comme celle-ci sûrement), et non des carrières pourries de Grigny ou Viry-Châtillon —, il faut qu'elle soit bien ronde, bien blonde, un peu rosée, presque rousse... Caramélisée, croquante, comme de la praline...»

Il était parti, l'œil allumé, la voix chaude, comparant les diverses techniques, peau de girafe, petits corinthes, grands corinthes, cailloux du petit Poucet, pestant contre les mortiers trop voyants qui rompent le charme (à moins que les pierres ne fussent bien régulières, hexagonales, tels les rayons d'une ruche, comme dans certaine rue d'Asnières — ou Suresnes ? ou Cachan ?), glosant sur le friable et le friand, le sucré, le sacré... Il parlait de plus en plus fort. On nous regardait. J'avais honte.

Nous nous sommes baladés ensemble une seule fois, chez lui, à Bougival. Il est mort prématurément de son diabète un peu plus tard. Et moi qu'ont saisi depuis les mêmes gourmandises, qui à mon tour ai pour les belles maisons couleur de pain d'épice l'oeil d'un enfant pour les palais de Dame Tartine, je rêve à la thèse inachevée de Robert Malassis, qui peu à peu était devenue, dit-on, un étrange monstre, un mélange d'étude scientifique et de méditation mystique, de journal intime et de roman... Personne n'a été admis à la lire. De plus malins que moi s'y sont cassé les dents. Son épouse octogénaire, pour des raisons obscures, veille sur le manuscrit comme un dragon. Elle va claquer, mais leur fille est pire encore, et plus jeune que moi.

La belle Meulière. (Photo Michel Lamoureux) |

Jardins clos, bardés de lierres ou de haies touffues, mais où s'ouvre toujours, quelque part, une trouée ; jardins timides, ombrageux, dont on ne sait s'ils se dévoilent ou se dérobent. Mi-vus, mi-rêvés, comme des femmes voilées. On ne contemple pas la banlieue, on la devine.

Ce que dissimule un jardin, c'est d'abord sa taille. Les plus vastes, prudents, tâchent de cacher tant d'opulence ; les autres se recroquevillent, honteux de leur étroitesse, alors qu'eux aussi sont grands : le plus petit jardin, pour qui passe toute une vie avec lui, est un monde, une pastille d'infini.

Le portail : deux grands piliers, grille qui grince depuis 1930, exprès, pour les voleurs.

Devant, c'est souvent minuscule, genre paillasson de verdure ou tapis de ciment ; là trônent les petits nains, dieux lares de ce pays rétréci, emblèmes du travail humble et joyeux, des vertus ménagères, de la vieillesse puérile, de la petitesse épanouie. Devant, c'est ce qu'on montre, la part du pauvre octroyée au passant ; il faut contourner la maison (maigre boyau, à peine la place) pour atteindre l'autre côté, où l'on garde pour soi, dans l'herbe folle ou trop sage, des trésors frileux, fabuleux : ancien puits, chaises mouillées, balançoire, déesse en plâtre nue sous la douche (car il pleut en ce matin d'avril, par bouffées tièdes, presque tendres).

On vient de mettre un panier de basket, comme les voisins, pour le petit Magic Dupont ; cet été on s'achètera un parasol, pour manger dans le jardin quand il pleut.

Jardins de fin d'avril, tous envahis des mêmes tulipes jaunes et rouges, comme s'ils se donnaient le mot, se tendaient la main, se rappelant une fois l'an le continent noyé dont ils sont les derniers vestiges.

Jardins de mai crépitants de roses, jardins de juin, vagues de verdure où les maisons émergent à moitié, comme des îles.

Jardins d'été. Jardins abandonnés, où la végétation se dilate à s'en étouffer, où mort et vie en même temps débordent. Jardins bien propres où susurrent les rasoirs à gazon électriques, beaux comme des aspirateurs. Car elles sont mortes, je ne les entendrai plus, les anciennes et merveilleuses tondeuses - lourdes comme des chars d'assaut, avec leurs lames au ferraillement d'enfer, entre mitrailleuse et guillotine - que seuls nos pères pouvaient pousser.

Jardin secret. (Photo Michel Lamoureux) |

Les toutes petites. Maisons à une place, une place et demie (pour l'homme et sa moitié). Vraies coquilles d'homme. (Bicoque : une coquille pour deux.) Elles vous vont comme un gant. A l'intérieur, on ne peut qu'avoir chaud : on se frotte contre les murs.

J'ai trouvé la plus ravissante aux confins de Draveil et Vigneux, dans une impasse — la rue Petite. Un cagibi en bois, deux pièces naines au rez-de-chaussée, et en guise d'étage une tourelle d'au moins trois mètres carrés.

La plupart sont moins reluisantes. Brique bicolore, beige sale-vermillon blême. Ou bien la plus noire bâtardise, un étage briquolé, un étage crépisseux (comme ces toutous d'avant-guerre, fox devant, loulous derrière).

Rien que des vieilles. Maisons de poupée devenues maison de pépé. Maisons niches à chien.

On n'en fait plus des comme ça. On les construisait dimanche après dimanche, aidé par des copains ou parfois tout seul.

Une maison à soi, incroyable luxe. Toute une vie d'économies. On était les riches des pauvres. Gens de peu ou de pas beaucoup.

Comment ne pas les chérir, ces maigrelettes? Elles sont comme nous. Dérisoires et dignes, accueillantes et précaires, serrées contre les voisines ou parfois refusant leur appui, redressées de toute leur petitesse comme un enfant ou un vieux qui veut tenir debout tout seul.

Il en est une que j'aime entre toutes. Quand je veux la voir, j'ouvre l'album de Doisneau et Cendrars, Banlieue de Paris, à la dernière page.

Maison minimale. Plus riquiqui on meurt. Une porte, une fenêtre, une cheminée, un tuyau de gouttière. Pour une personne, pas plus. Comme la cabane dans les forêts des anciens contes, habitée par le pauvre bûcheron, ou la grand-mère du Petit Chaperon Rouge — ou des nains.

Exemplaire. Rien de superflu, à peine un brin de coquetterie : les deux losanges encadrant la fenêtre — on passe du degré zéro de l'architecture au degré O,5. Et la touche suprême, ce discret coup de génie (volontaire ou non?) : la casquette de traviole du toit qui fausse imperceptiblement la symétrie — car nous sommes en banlieue, royaume du tordu, du bric et du broc, où toute perfection, tout bon goût seraient déplacés.

Incroyable petitesse. Il faut la supposer plus grande au dedans qu'au dehors. Car en plus, c'est une boutique! Une boutique double : épicerie et buvette! Le manger, le boire : l'essentiel. Rêve d'autarcie. Une maison où l'on passerait toute sa vie. Un étage pour dormir, un autre pour travailler ; en haut la solitude, en bas la société.

Accueillante et fermée. Une partie claire à l'étage, mais les volets sont clos (le soleil a dû taper fort aujourd'hui) ; une zone obscure en bas, entrouverte sur l'intérieur. Dans les deux cas, secret. L'habitant de ces cahutes, notez bien, on ne le voit jamais ; il doit avoir ses raisons. Un sédentaire. Un grabataire. Un pingre. Un pauvre. Un veuf. Un misanthrope. Ratatiné par l'âge, l'avarice, la faim, le manque d'amour. Peut-être un ogre à la retraite, impotent, promettant des nourritures invisibles pour allécher ses proies? Non, plutôt une très grosse vieille femme qui a du mal à passer la porte ; il ne peut entrer qu'un client à la fois, et encore, en se frottant à son ventre... Mais sont-elles habitées vraiment, ces guitounes? Elles ont tellement figure humaine, que l'homme y devient pléonasme...

Ce qui me fascine aussi dans cette photo, c'est le fond. Ces maisons minuscules au loin. Ce bout d'horizon à peine visible entre l'héroïne et l'immeuble près d'elle, ce début d'un autre monde aux campagnes infinies, qu'annonce le doigt levé d'un château d'eau.

La photo fut prise entre 47 et 50. C'est dans ce temps-là que je suis né.

Cette maison, je l'ai rencontrée après avoir contemplé son image, pendant quelques années, comme une vision venue du passé, perdue à jamais. Je ne la cherchais même pas ; je l'ai trouvée par hasard, un jour d'hiver avant l'aube. Je l'imaginais ailleurs, au fond de la banlieue sud. Elle est à l'entrée du Val de Fontenay ; le château d'eau, c'est celui de Neuilly-Plaisance, que je ne connaissais alors que de loin, et qui est resté longtemps — aussi inaccessible que le Phare de Virginia Woolf — le but rêvé de mes balades. Au ras de la maison à gauche on a taillé une route qui descend vers le quartier neuf. La maison a survécu de justesse, inhabitée, délabrée. Dernier chicot d'une vieille mâchoire.

1988. Mon cœur bat toujours aussi fort quand je vois mon château d'eau ; pourtant j'y suis allé, j'y vais même souvent par les hauts de Montreuil, le parc Montreau, la côte de Rosny et le chemin de la Pelouse. Là-haut, sur le plateau d'Avron au centre duquel il trône, dominant la falaise nord où les rues plongent et les carrières abandonnées du versant sud, je me sens perdu, je me sens chez moi, comme sur une île. Le jour se lève à Neuilly-Plaisance : pas un bruit dans l'avenue des Demoiselles, personne encore au bar Le madrigal, et en faisant le tour du phare avant de redescendre sur Vincennes, à tous les coups, je crois l'avoir enfin atteint, le bout du monde.

Photo : Robert Doisneau, 1947. |

Photo : Michel Lamoureux, 1993. |

Les belles impasses bien sages, alignées au cordeau, dans une rue du bas-Clamart.

La plus secrète, à Clichy, près du cimetière, dans la zone industrielle : une poignée de petites maisons, bien au chaud entre les usines.

Privé d'impasses, que ferait-on. Sans elles, une ville deviendrait folle. On y circulerait sans fin jusqu'à l'asphyxie. C'est en elles qu'on peut faire halte, se cacher, se blottir. Le temps lui-même n'y passe qu'au ralenti, sur la pointe des pieds. On y savoure plus longtemps les arrière-goûts de bonheur. Mais il ne s'agit pas seulement d'être heureux : c'est là qu'on espère atteindre, au centre du pâté de maisons, à cette zone mieux à l'abri qu'une cour de château-fort, où les secrets vivent très vieux d'être si bien gardés, et dont on pourrait faire le tour toute une vie sans rien voir. On y arrive — on y retourne — au cœur des choses. Au bord d'une révélation.

C'est au fond de l'impasse (une vieille Peugeot est garée là, qui doit rouler encore le dimanche) qu'on va trouver la richesse — la vraie. D'anciens hangars de faux-monnayeurs. Des cabanes de jardin où un enfant rêva d'être aimé. Le vélo perdu de Gilbert Petitjeune. Le reflet des yeux verts de Catherine Viaud.

Un instant à peine. Pas moyen de rester. Demi-tour. De toute façon, il suffirait d'entrer dans ces jardins, ces pavillons, pour que le charme s'évanouisse.

Villa de la Tourelle, dans le bas-Montreuil, avec ses pavés d'époque et le jardin clos à son tournant. Impasse coudée, à double entrée. Impasse au carré, plus rusée encore que les vraies, qui te recrache en douceur.

(Le bout du monde à Neuilly-Plaisance)

Impasse ? Lire la suite... |

C'est une petite rue toute simple, à deux pas de chez nous, en montant vers le parc. Celui qui lui donna son nom, Bernard Palissy — le grand céramiste de la Renaissance, artiste, savant, inventeur, tout brûlant de passion créatrice — serait vexé qu'on l'associe à un coin si peu flamboyant.

La rue Bernard Palissy quitte la rue Brancas en douce, prenant la direction inverse, cachée derrière un bouquet d'arbres. Lorsque nous accueillent, à son entrée, quelques ateliers d'artistes dans une cour peuplée de statues, et de l'autre côté une maison dotée d'une haute verrière, ancienne demeure d'un peintre, on est impressionné, on la croit prête à honorer son nom — mais après, plus rien. À gauche, villas modestes et jardinets ; à droite, à même la rue, l'arrière de maisons sans grâce dont les façades sont de l'autre côté, regardant la vallée. Une parfaite platitude. Un évident désir de se faire oublier. Alors pourquoi, chaque fois que j'y entre, ce vague bonheur, cette ivresse légère ?

La seule étrangeté de cette rue, c'est justement qu'elle soit plate, seule de son espèce ou presque au flanc de ce coteau pentu. On trouve toujours un calme plat dans ce lieu désert et somnolent. La rue Bernard Palissy vit dans un temps à part ; les travaux qui s'y déroulent ces temps-ci, réfection ici, construction plus loin, se traînent au fil des mois, et des années bientôt, avec la plus soporifique lenteur. Le coureur souffle un peu après la rude ascension, le voilà presque en haut, les arbres du parc font signe par dessus les toits. Le ciel est lui aussi plus proche, comme si l'on se trouvait là sur une piste d'envol, mais voilà déjà le bout de la rue.

Maître Palissy s'est vu attribuer une impasse.

Tout au fond, une maison plus ancienne que les autres, campagnarde d'allure, qui a peut-être vu le peintre Corot hisser là-haut son chevalet, toute seule vers 1850 au milieu des vignes ou du dernier verger avant les bois. Une maison de garde-frontière. Habitée, abandonnée ? On n'y voit jamais personne. Derrière, c'est le parc et la grande clairière de la Butte aux chèvres, invisible. On ne passe pas.

Un nouvel arrivant pourrait rebrousser chemin, mais s'il continue, sa foi sera récompensée. La rue Bernard Palissy a son secret, son double fond ; voici qu'elle nous offre avec bonté, in extremis, une issue : le début de l'obscure Sente du Nord qui longe le mur du parc, envahie de hautes herbes, pour nous mener jusqu'à la petite porte métallique un peu plus haut.

Drôle tout de même : j'ai beau connaître ces lieux par cœur, le coup de la fausse impasse m'émerveille toujours. Les trésors sont derrière des murs, mais après bien des tours et détours on trouve parfois un chemin caché, une petite porte. La leçon a beau être banale, il est bon de se la répéter souvent, comme une prière. Soyons patient. Essayons encore et encore. Il le savait bien, ce type qui brûla ses meubles et son parquet pour chauffer son four, cet allumé de Bernard Palissy.

Vers la petite porte. |

Le métro parisien, avant que j'écrive sur lui et pendant que j'écrivais, fut pour moi une caverne aux trésors ; dès que j'ai eu mis le point final à Sans toi sous la terre, la magie a disparu, comme au théâtre quand on éteint les projecteurs. Le métro pour moi est désormais purement utilitaire. Il ne me dit plus rien. Il s'est refroidi. Comme si coucher par écrit, c'était allonger la victime dans la tombe. Écrire donne la mort, dirait-on, avant (peut-être) une vague survie.

Avec la banlieue, même chose : que de conciliabules entre nous il y a vingt ans, le matin à l'aube, au temps du Bout du monde à Neuilly-Plaisance ! que de regards, de secrets échangés ! Je cours encore parfois dans ses rues, sans déplaisir, en toute amitié, mais nos rendez-vous amoureux sont loin. Je la délaisse pour les forêts d'alentour, aux charmes plus faciles, qui me tendent les bras.

La banlieue, du moins celle qui m'entoure, je crois la connaître par cœur. Pauvre naïf. Ai-je donc oublié que jamais on ne va au bout des choses, qu'il reste toujours un coin inexploré ? Même près de chez moi. Ces derniers temps, par hasard, découvert qu'au-dessus de la route de Paris à Versailles que j'emprunte comme tout le monde, à flanc de coteau, existe un chemin caché. Un itinéraire bis, réservé aux bipèdes, qui relie Chèvres à Versailles, en commençant par une impasse d'où part une autre impasse terminée par un escalier qui mène à une sente minuscule, laquelle remonte, à Chaville, vers le bout d'une petite rue. Il y a là soudain, sur une bande étroite, entre les grands immeubles en contrebas et la voie ferrée venant de St-Lazare, sur une pente assez raide, quelques vieilles bicoques bricolées, de grands potagers, ultime lambeau de campagne oublié là, humble cadeau, grâce imprévue, où m'accueille le chant d'un coq. Tais-toi crêtin, les promoteurs vont nous repérer... Le chemin continue, se divise, tournicote, grimpe, dévale, dans des zones plus civilisées, plus banales, mais tranquilles. Je cours bien moins tôt que jadis, mais ce dimanche matin est d'un calme surnaturel. Tout le monde roupille, on dirait qu'un charme a frappé la banlieue entière, l'a plongée dans le sommeil, et que c'est moi le survivant, le veilleur.

Voici Viroflay que je connais bien aussi, j'ai trouvé naguère mon bonheur dans les hauts de la ville où la forêt de Fausses-Reposes descend flairer les maisons, où l'on se sent en vacances, l'été surtout. Même aujourd'hui, avec ce dernier beau temps d'automne, tout parle de bonheur, et c'est dans le bas de la ville, au pied de la gare, que je découvre le départ d'une impasse inconnue. Vieilles maisons basses et grises, macadam usé à mort, jardins entrevus là-bas, cela s'annonce bien. Une telle vision suffit pour que la flamme ancienne se rallume, que se réveille l'attente heureuse comme en ce temps-là où je cherchais — quoi donc ? Je ne l'ai jamais su. En courant les rues au petit jour, jadis, je n'ai trouvé aucun trésor, mais il m'aura suffi de croire qu'il y en avait un et qu'il était tout proche. Y a-t-il plus pur bonheur qu'une promesse de bonheur ?

Parmi les plus belles promesses, il y a celles des impasses, où l'on est assuré de trouver un bonheur au moins : soit celui de trouver un passage, soit celui d'arriver au fond des choses. Cette fois, je me retrouve dans un vrai cul-de-sac, un petit bout du monde en fait, ces immeubles plus loin étant les premières maisons de Versailles — Versailles qui est un autre monde. Et voilà que ce fond d'impasse plus paisible encore que le reste, après quelques pavillons plus tout jeunes, assoupis, m'offre des merveilles : un carré de vieux pavés, vestige rarissime — il y en a aussi au début du parcours, à Sèvres, comme s'il y avait là, aux deux bouts, les dernières traces d'une voie disparue — et à droite, volets fermés, beau perron à plusieurs marches, un vieux panier plein d'outils de jardinier devant la porte, la dernière maison endormie dans son jardin.

Il y a vingt ans j'habitais en immeuble et devant chaque maison je rêvais que j'y installais ma vie, comme certains rêvent de grandes passions devant chaque femme inconnue. Aujourd'hui que je suis logé comme un prince, il me suffit d'imaginer le bonheur des autres, de croire ce bonheur possible. Ce qui me rend si léger soudain en ce dimanche matin d'octobre à Viroflay, c'est d'imaginer cette maison habitée par un vieux couple pas bien riche goûtant une fin de vie tranquille — malgré les trains qui passent dans leur dos ; c'est de croire qu'il existe des lieux cachés, protégés des tumultes du monde, des refuges où si les choses se gâtaient les huissiers, les flics ou les tueurs seraient bien en peine de vous atteindre, où la mort elle-même vous oublierait, mettant des semaines, des années peut-être, avant d'elle aussi trouver le chemin.

Protégée des tumultes du monde... |

Le jour a commencé comme un rêve après Sartrouville : un morceau de campagne égaré derrière la cimenterie, les murs blancs d'une maison mauresque à l'entrée de Cormeilles, puis, passé La Frette où finit pour moi le monde connu, un long sentier entre des jardins, sur le bord du plateau, accompagnant le fleuve dans son virage voluptueusement lent. La petite église d'Herblay endormie semble un concentré d'Île-de-France, et les maisons des rues voisines, aperçues pour la première fois, ont un charme d'anciens souvenirs, une perfection d'archétype — comme s'il fallait attendre le bout de la banlieue pour enfin contempler son essence, d'une telle pureté qu'en ce matin de printemps Herblay paraît trop belle pour être vraie.

Bientôt ce sera Conflans, où se rejoignent la Seine et l'Oise, et je me répète comme une formule magique leurs deux noms d'où surgit tout entier, villes et verdures, un département disparu : Seine-et-Oise, Seine-et-Oise, mon Atlantide à moi.

J'aurais voulu le saluer, ce confluent mythique, mais il faut maintenant lâcher le fil du fleuve et piquer vers le nord sans points de repères, si ce n'est l'oisive rivière aux courbes trompeuses qu'après Eragny je traverse, en arrivant au terme du voyage. Ces étendues fraîchement remuées, sonnées par le choc, coupées par des voies violemment larges, ces traînées de tours où nul centre ne se dessine, c'est Cergy la neuve, qui semble la banlieue d'elle-même. Une de ces banlieues plus banlieues que les autres sans doute, où l'on se retrouve encore au-delà du bout du monde, c'est-à-dire nulle part.

Ayant trouvé par hasard la sortie du dédale bétonnier, j'entre d'un coup dans Pontoise la vieille ; la montée de la cathédrale est si rude que j'avance tête baissée ; quand je la relève, changement à vue : cette place biscornue, aux maisons anciennes autour de l'église médiévale, c'est soudain la Province en personne — plus province que nature d'être apparue ainsi, comme par magie, et frappée d'irréalité par sa voisine trop neuve qu'elle-même rend irréelle à son tour.

Chacune est comme le rêve de l'autre.

Je me croyais sorti de la banlieue — quelle naïveté ! J'y suis toujours : ce choc des deux villes, c'est une apothéose de la banlieue, où le jeu habituel des contrastes est poussé jusqu'à la caricature. Réda n'a peut-être pas tort, hélas : on le sent ici mieux encore qu'ailleurs, un jour prochain tout ne sera plus que banlieue.

Redescendu vers la ville nouvelle. Allées courbes, gazons, plans d'eau, rues de vieux village phagocytées, et voilà même un centre de ville probable avec son empilement de commerces. Mais où est la beauté entrevue dans le film de Rohmer ? Cergy-Pontoise a perdu son visage lisse. Le temps s'est infiltré jusqu'ici. Escalators en panne, dalles crasseuses. La gare souterraine du RER, boyau obscur, fait pitié. Çà et là, une vague odeur de mort qui suinte. De la ville nouvelle ou de l'ancienne, pour finir, je me demande laquelle va enterrer l'autre.

Montlhéry, où nous passions en voiture dans les années 50, en revenant de nos virées en province, était un lieu-frontière, en équilibre entre magie et déception. On s'y croyait encore à la campagne, mais la tour médiévale surgie à droite, au sommet d'un tertre boisé, haute, fine, intacte, comme dessinée sur la toile bleue du ciel, était la première sentinelle annonçant les faubourgs de la Ville et le retour au quotidien. Je rêvais de voir le fameux autodrome, où couraient aussi les cyclistes, où Bobet avait été champion de France ; mais dès que nous approchions, le circuit se faufilait illico sous les arbres comme un serpent dans l'herbe. On se promettait de visiter Montlhéry la prochaine fois, c'est-à-dire jamais : on n'avait guère le temps ; si près de Paris, presque en banlieue, on ne s'arrête plus.

Peu après on inventa les autoroutes, et la nationale 20 disparut de nos parcours.

Soudain, quarante ans plus tard, du côté de Saint-Michel-sur-Orge, la tour de Montlhéry apparaît. Qu'elle existe encore, incroyablement proche, en cet endroit où je ne l'attendais pas, qu'il se trouve une autre voie, un envers du décor dans lequel je puisse maintenant me glisser pour la rejoindre, c'est comme s'il m'était brièvement donné de tourner les lois de l'espace et du temps. Tout en courant vers elle, par derrière, en douce, de peur qu'elle ne s'échappe, avec une laborieuse lenteur (car cela monte aussi de ce côté), à travers champs, jardinets, rues de village, surveillant du coin de l'œil ses dérobades et ses retours, je m'aperçois que je suis enfin sorti de la banlieue sans savoir comment. Montlhéry aujourd'hui, c'est encore la campagne. Tout en haut le village s'interrompt, la tour est seule au sommet, entourée de son escorte d'arbres. S'arrêter un instant à ses pieds, c'est comme entrer dans l'ancienne image. De l'autre côté, qui descend raide vers l'enfance, j'entends le bruit des voitures (la route s'est donc rapprochée depuis ?) mais les arbres me cachent la vue. Je pourrais peut-être descendre, aller guetter le passage de la 203 bleue, comme dans La jetée de Chris Marker à la fin, quand le héros se rencontre lui-même enfant ; quel bonheur alors, ou quel chagrin ; mais c'est impossible, nous passions plus tard, en fin d'après-midi, et bien trop vite pour que j'aie aujourd'hui le temps de reconnaître mon père au volant, sous sa casquette blanche de coureur, la visière sur la nuque, pied au plancher, superbe, frôlant hardiment le 90 avant les premiers bouchons de Longjumeau et la Croix de Berny.

Macadam crevé, flaques de boue, on dirait que le chemin va nous claquer entre les pattes, en pleins champs.

Venu par le train jusqu'à Villiers-le-Bel, cet après-midi de janvier, pour courir les Foulées Beauvillesoises, j'ai remonté une rue commerçante où tous les peuples du monde ont leur boutique, puis des rues pavillonnaires nettement moins colorées jusqu'au gymnase municipal, gracieux comme un hangar ; puis le peloton s'est élancé, faraud comme toujours au début, tournant bientôt dans un infâme chemin (à gauche, les dernières tours, à droite plus rien) pour aller s'embourber dans la grande plaine vide où l'on pourrait croire que finit la banlieue, si les cartes n'indiquaient deux ou trois métastases plus loin encore.

Piétiné, le chemin sort du coma, relève un peu la tête, le marécage devient tas d'ordures, nous traversons la décharge municipale où des enfants gitans sortis de leurs caravanes nous lancent, au lieu de cailloux, un pot-pourri de jurons obscurs ; nous sommes tout près, à vol d'oiseau, du délicat château d'Ecouen, musée de la Renaissance, mais l'art et l'histoire attendront, pour l'instant nous pataugeons dans l'ethno-sociologie, dévalant un boyau rugueux jusqu'à Villiers-centre et son café sur la place où une troupe d'hommes sombres, à grosses moustaches noires (aveyronnaises ? roumaines ?), aux yeux morts, semble ne pas nous voir. Plus loin, pour que la visite soit complète, on a prévu pour nous la tournée des grands ensembles où une jeunesse rose ou brune ou noire de peau, sortie en masse aux balcons (ils ont sûrement des frères ou des copains dans la course, loin devant), nous accueille par des bordées de vannes joyeuses, et parfois intelligibles.

Revoilà le gymnase. Au programme, encore la même boucle. Mais ce n'est jamais deux fois pareil en banlieue. Au second passage en ville, débandade, les officiels ont quitté leur poste aux coins de rues, on doit improviser sa route, on retrouve la bonne on ne sait comment, dans la cité désormais muette comme si le film repassait sans la bande-son, soit que la fatigue, cet hallucinogène, crée une illusion de silence, soit que notre cirque n'amuse plus personne et que chacun soit de nouveau calé devant sa télé, soit que de toute façon, dans ce lieu minimal ou ailleurs, le coureur progresse lentement vers toujours moins d'existence, au point d'atteindre quasiment — tandis que le corps se fait si raide et lourd — à une transparence idéale.

(Photo Michel Lamoureux) |

J'habite à un quart d'heure de Paris, mais Paris est un autre monde. Je n'y ai jamais vécu. Je l'ai parcouru en tous sens, je connais certains quartiers par cœur, j'ai des souvenirs un peu partout dont certains très doux, mais je m'y sens toujours en visite. Si j'habitais intra muros je me sentirais prisonnier. La ville a perdu son mur d'enceinte, mais le Périphérique, cette autoroute circulaire construite à sa place, est une barrière non moins efficace. Paris, comme les femmes d'autrefois, a son corps maintenu par ce corset. Elle se protège par lui, comme les princesses dans leurs châteaux, d'un contact trop intime avec les communes roturières de la banlieue.

Combien sont-ils à vivre derrière ce mur ? Deux millions. Contre dix millions de banlieusards. Et ces purs Parisiens se font sans cesse moins nombreux. Les habitations cèdent la place aux bureaux et aux commerces, et vu la hausse implacable des prix, pour acheter dans Paris on devra bientôt être golden boy, ou émir.

Mais la ville est si belle, n'est-ce pas ? Le plus souvent je ne m'en rends pas compte, l'habitude émousse l'émerveillement, mais j'ai un jeu qui le fait renaître : je me mets dans la peau d'un autre. Passant au pied de la Tour Eiffel, je suis un Indien d'Amazonie ou un Parisien de 1880, et me voilà soudain sidéré. La vénérable Tour, vieille dame tranquille, redevient une jeune aventurière, une extravagance née du cerveau fiévreux de Jules Verne, et sa folle audace me terrifie. Mais je peux aussi bien, restant moi-même, levant les yeux vers la butte Montmartre et l'abominable pâtisserie qui la couronne, m'extasier de ce que la laideur puisse atteindre des sommets si prodigieux.

Le Sacré-Cœur mis à part, la ville est de plus en plus belle. Comme la majeure partie du pays, elle devient peu à peu un immense musée. Nous n'aurons bientôt plus d'industries, le tourisme nous épargnera la misère et la faim, nos petits-enfants seront guides ou chauffeurs de car ou employés dans l'hôtellerie et Paris qui n'est pas sotte s'y prépare activement. Elle se pomponne pour mieux se vendre, comme ces femmes vieillissantes qui compensent l'affaissement des chairs par la perfection du maquillage et de l'habillement.

J'étais l'autre jour au Quartier Latin, que je hantais dans ma jeunesse. Les petites salles où j'ai découvert le cinéma ont disparu pour la plupart, les librairies aussi, des boutiques de fringues et des fast-food les remplacent. On a ravalé ici et là et c'est vrai, tout paraît plus pimpant. On dirait une reconstitution du quartier pour un film hollywoodien, pas tout à fait exacte, un peu trop clean et clinquante, bel effort tout de même. La petite rue Champollion, temple du cinéma, me semble très réussie ; elle a gardé ses quatre salles et les gens qui font la queue devant, derniers Mohicans de la tribu des cinéphiles, ne sont pas tous aussi vieux que moi. Au cinéma du Panthéon, on a ouvert, caché au-dessus de la salle, un lieu d'un calme étrange où l'on peut se restaurer, deviser, lire ou simplement rêver, minuscule oasis, émouvante, inespérée, comme une chambre inconnue qu'on découvre dans une maison d'enfance.

À Montparnasse, où vécurent tant d'artistes, les grands cafés ne désemplissent pas mais les peintres ont plié bagage. La capitale est au-dessus de leurs moyens. Où sont-ils réfugiés ? En banlieue, bien sûr.

On trouve de tout en banlieue. Des coins flambant neufs et des restes de vieux villages, des autoroutes et des petites rues, des immeubles et des maisonnettes, de la verdure et du béton, des usines, des entrepôts, des centres commerciaux, des lieux horribles et d'autres charmants, des zones de vie trépidante et d'autres somnolentes, tout cela mélangé dans un désordre indescriptible. On rencontre ici ou là des îlots d'opulence, ailleurs les pauvres s'entassent, mais presque partout les prix montent et la proche banlieue bientôt appartiendra aux riches. Sèvres, ma petite ville, est entourée de forêts, notre maison a un jardin, j'ai parfois l'impression de vivre à la campagne, mais je sais qu'à ma mort, ne pouvant payer les droits de succession, mes enfants devront vendre la maison de famille. (À un oligarque russe ? À un collègue de mon nouveau voisin banquier ?)

Ma patrie est là. Non pas dans le centre avec ses beautés officielles, mais à l'écart, dans les marges, dans l'immense dédale où l'on peut mieux se cacher, d'où l'on peut mieux observer, où l'on pense pouvoir vivre et travailler tranquille, au point qu'on s'imagine que la mort tardera un peu à venir, s'étant perdue dans Boulogne-Billancourt ou dans les bois de Fausses-Reposes, ou vous ayant peut-être même oublié.

J'ai parfois l'impression que Paris, cette ruche où tant de banlieusards travaillent dans la journée, cette star qui rutile sous les yeux éblouis du monde entier, existe davantage que les humbles territoires qui l'entourent, qu'on ne retrouve que le soir pour dormir, et que le touriste ignore comme s'ils étaient invisibles. Et parfois je me dis qu'au contraire la vraie vie est là, au-delà du Périf. Il n'y a pas de grands monuments chez nous, pas de touristes — sauf à Versailles, mais Versailles n'est pas la banlieue, c'est une ville de province, un corps étranger incrusté là par erreur ; la banlieue n'est pas une œuvre d'art, un spectacle, mais cela justement la rend plus vivante que les décors de carte postale, si sublimes soient-ils. On peut traverser son immensité sans rien voir, mais le promeneur attentif y rencontrera, sinon de grands éblouissements, du moins une foule d'humbles merveilles, de bonheurs imprévus.

J'aime les coteaux de Sèvres, de Meudon, de Viroflay l'indolente ; les boucles paresseuses de nos deux rivières, Seine du côté d'Herblay et Marne à Bry et Saint-Maur ; Montreuil la travailleuse et ses mélanges subtils de neuf et d'ancien ; la ville nouvelle à Noisy-le-Grand et ses architectures baroques ; la statue mystérieuse d'Orly, à deux pas des pistes de l'aéroport ; le canal de l'Ourcq à Sevran, qui s'éloigne on ne sait vers quel ailleurs ; le château d'eau de Neuilly-Plaisance qui me fait signe du haut de sa butte, et dont je ne sais toujours pas ce qu'il veut me dire. J'aime les forêts qui survivent encerclées de maisons, les derniers terrains vagues, les petites rues, les sentiers minuscules, les impasses endormies, les jardins qu'on devine derrière des haies, les belles maisons anciennes et plus encore les toutes petites, construites il y a cent ans et plus mais bien soignées, attendrissantes, leurs cours exiguës fleuries de glycines, de roses et de lilas, et je crois qu'il ferait bon y vivre plus que dans un château — après tout, on peut désirer une fraîche fille du peuple plutôt que des actrices, des top models, des belles dames constellées de bijoux.

Pendant des années j'ai exploré la banlieue à l'aventure, le matin à l'aube en courant ; peu à peu j'en ai fait le tour, je suis allé partout, rue après rue, j'ai cru et crois encore qu'elle n'a pas de fin ; j'ai senti un peu son immense corps, et de menue extase en illumination infime, grisé parfois jusqu'au vertige, j'ai cru me trouver tout près d'atteindre, au bout de mes chemins de banlieue, je ne sais quelle révélation, quel trésor.

Mon corps devenant vieux et lent, je ne pousse plus aussi loin, mais tous les jours ou presque je pars trottiner au-dessus de chez moi. Le parc de Saint-Cloud, au sommet du coteau, est une espèce de miracle. Ce lambeau de verdure paraît miraculeusement plus grand qu'en réalité, et bien qu'il soit cerné de partout par la ville je m'y trouve toujours presque seul. L'hiver surtout, à la nuit tombée. Arrivant à la terrasse de la Lanterne qui domine Paris, émergeant de la forêt obscure et déserte, je découvre soudain la ville entière étalée à mes pieds, tel un ciel étoilé avec ses innombrables lumières et au milieu la Tour Eiffel, son gros œil allumé comme un phare, son faisceau lumineux qui tournoie et passe par dessus moi sans me voir ; la ville entière qui semble déferler vers moi mais s'arrête avant, le fleuve lui barrant la route, et il me semble alors que tout — Paris réduit à ses lueurs, banlieue plongée dans les ténèbres —, que tout perd sa matière, se change en rêve, et que sur mon balcon entre terre et ciel, jetant après avoir vécu un ultime regard sur le monde immense, je suis au bord de m'envoler.

Grand format, beau papier, belles photos, la revue Nomas (www.nomasmagazine.com) est luxueuse et internationale : conçue par des Grecs mais publiée en anglais, elle consacre chacun de ses numéros à une ville d'un pays différent. Après Athènes, Istanbul et Porto, Paris est le thème du n°4. Lìna Stefànou, rédactrice-en-chef, m'ayant passé commande d'un texte, j'ai proposé cette confrontation entre Paris et sa banlieue, recyclant pour l'occasion, je l'avoue, quelques passages d'écrits plus anciens voisinant avec des notations nouvelles, comme dans ces promenades où alternent carrefours familiers et rues inconnues.

(Après tout, les lecteurs de Nomas ignorent sûrement mes écrits banlieusards, et mes lecteurs fidèles, s'il en est, ont eu largement le temps de les oublier.)

Paris vu depuis le Parc. |