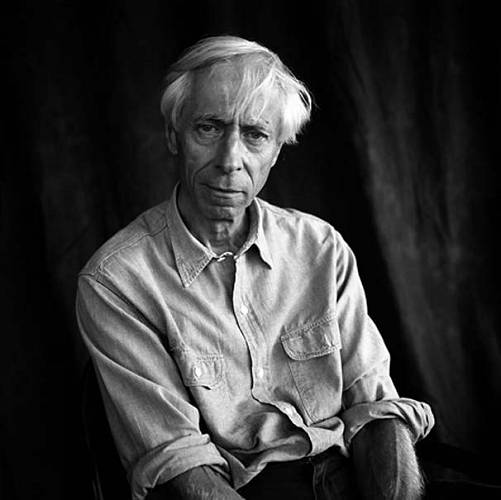

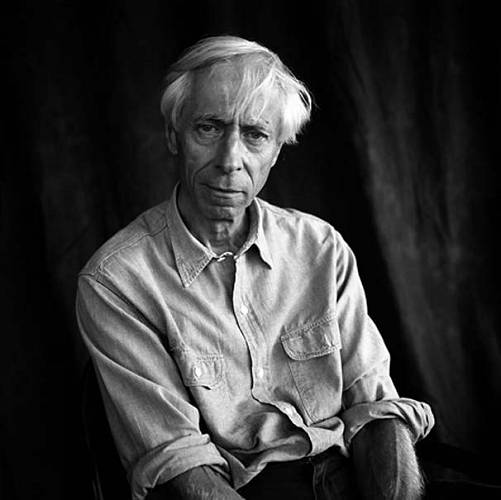

Michel Deville.

Il a dirigé la plupart des grandes actrices de son temps. Elles n'ont jamais été aussi belles que filmées par lui. Non, ce n'est pas George Cukor.

Tous ses films portent sa griffe inimitable. Vivacité, fluidité, légèreté, raffinement, élégance, humour, touche de perversité, son nom déclenche toujours la même salve d'éloges. Non, ce n'est pas Ernest Lubitsch.

Il est français, a débuté vers 1960 en même temps que la Nouvelle Vague, mais cet indépendant, ce solitaire n'en a jamais fait partie. Technicien hors pair, virtuose du montage, il tient à se renouveler de film en film et chacun d'eux surprend. Ce timide audacieux nous a donné certaines des comédies les plus bizarres et décoiffantes qui soient. Non, ce n'est pas Alain Resnais.

Michel Deville, vous connaissez ?

Il a bientôt quatre-vingts ans et une belle carrière derrière lui, achevée en 2005 : une trentaine de films, œuvre d'un artisan patient amoureux de la belle ouvrage, d'un artiste inspiré qui ne cesse de chercher, d'inventer ; côté public, pas mal de hauts, quelques bas, de grands succès commerciaux alternant avec plus d'un plantage public, rançon de sa hardiesse.

Tout le monde a entendu son nom, a vu certains de ses films, les a aimés probablement, il a su toucher les esthètes autant que le grand public, et pourtant cet homme discret, cinéaste fort et subtil, reste au bout du compte étrangement méconnu. La parution récente en DVD de ses œuvres quasi-complètes, aubaine pour le cinéphile pointu comme pour l'amateur voluptueux, doit donc être saluée comme le premier pas vers la réparation d'une injustice.

Vingt-quatre films en quatre volumes, plus les deux derniers sortis en DVD auparavant : de quoi s'offrir une rétrospective digne de ce nom. On se l'offre avec gourmandise, à raison de deux films par mois, pendant un an. On en sort ébloui. On s'attendait à un trip nostalgique, c'en est un, et en même temps tout le contraire : les films vus autrefois n'ont pas pris une ride, ils auraient plutôt rajeuni ; on en découvre d'autres, de purs bijoux ; on découvre surtout à quel point ces films aimés séparément jadis constituent un tout, une œuvre dont la cohérence n'est pas moins frappante que la variété.

Autre paradoxe : cette œuvre inclassable, et par endroits carrément foldingue, pourrait en même temps servir d'exemple classique dans les écoles de cinéma, tant Deville excelle dans tous les domaines de l'écriture cinématographique, dont il n'a cessé d'explorer les possibilités en expérimentateur inlassable.

Côté scénario d'abord, voilà un homme qui a eu de la chance — ou du flair : il a su s'appuyer sur le travail de trois scénaristes de première force : Nina Companeez, qui l'accompagna dans ses onze premiers films et fut aussi sa monteuse ; Rosalinde Damamme, devenue son épouse et sa collaboratrice tous azimuts, qui a scénarisé et produit presque tous les dix derniers ; et enfin lui-même, qui a signé seul les scénarios de plusieurs films (Le paltoquet, Le voyage en douce...) et participé activement à l'écriture des autres. Les scénarios de certains de ses films, à partir de livres réputés inadaptables, Le dossier 51 et La maladie de Sachs notamment, sont souvent cités parmi les sommets du genre.

Faute de pouvoir dresser ici un tableau exhaustif des thèmes devilliens, limitons-nous à l'un d'eux, propre à intéresser, croit-on, les lecteurs de Jeune Cinéma, et qui parcourt toute l'œuvre comme un fil rouge, ou plutôt rose : l'érotisme. C'est Nuit d'été en ville, où un homme et une femme passent ladite nuit, nus la plupart du temps, à se caresser en paroles et se parler en caresses ; c'est Péril en la demeure où un autre couple, davantage vêtu, ne s'en donne pas moins à cœur joie ; c'est la fameuse Lectrice, où une jeune femme affronte les situations scabreuses avec un mélange délicieux de coquinerie et d'innocence ; c'est surtout le prodigieux Voyage en douce, où deux jeunes femmes ne font que parler des hommes et fantasmer l'amour — sans jamais le faire, car Deville, en bon libertin, sait que l'amour est cosa mentale, si bien que ses films jouent avant tout sur l'allusion, la suggestion pour dessiner la cartographie la plus détaillée, la plus fervente, la plus alléchante qui soit des territoires enchantés du désir.

Tout cela est de notoriété publique. On parle moins, semble-t-il, de Deville maître de la couleur. Il a pourtant été dès le début, là encore, aussi inventif qu'efficace, changeant de palette selon les besoins, osant le criard comme la demi-teinte, les couleurs qui s'aiment et celles qui jurent, cinglant ou suave tour à tour. D'un côté, les taches de couleur crues dans La petite bande ou La divine poursuite, sans quoi ces deux histoires ne paraîtraient pas aussi joyeusement délirantes ; de l'autre, les blancs mousseux, les bleus azur, les verts frais de Benjamin, tendrement éclatants, ou encore les teintes sombres, les rouges sanglants, les mauves vénéneux de Raphaël. Et puisqu'on parle d'ombre et de lumière, saluons les éclairages extraordinaires du Paltoquet, ces fonds noirs et ces giclées lumineuses, ces faux raccords de lumière insensés, qui rendent plus étrange encore cet incroyable rêve éveillé.

Coloriste inspiré, Deville n'est pas moins attentif, cinéma oblige, au mouvement : celui des acteurs, de la caméra, du montage, dont la combinaison donne son rythme au film. Chez Deville, tout est mis au point avant le tournage, méticuleusement, et les acteurs s'entendent parfois dire, C'était très bien, pouvez-vous le refaire un peu plus vite ? Deville aime aller vite, même s'il pratique aussi, quand il le faut, la lenteur. Mais que le tempo soit lent et contemplatif comme dans l'élégiaque Femme en bleu, ou effréné comme dans L'apprenti salaud ou Un fil à la patte, que le montage se fasse lié, fondant (Le voyage en douce) ou au contraire morcelé, sec et grinçant, (Le mouton enragé ou La maladie de Sachs), ou qu'il combine les deux (Toutes peines confondues, à la fois fluide et brutal), chaque œuvre suit un train soutenu et donne à des degrés divers la même impression euphorique de légèreté, de liberté, acquise au prix d'une précision rigoureuse : réglé comme un ballet, comme papier à musique, le film a trouvé le bon tempo, il respire bien, il avance de façon dansée, musicale — ce qui nous console un peu de ce que Deville n'ait jamais pu jouer dans la cour des Minnelli et Demy... Il y a pensé, bien sûr ; il y eût été parfait.

La musique, il la connaît à fond, et l'on ne voit guère quel cinéaste l'a utilisée de façon aussi fine, aussi forte. On sait combien certains réalisateurs sont ignares et routiniers dans ce domaine, et combien une bande-son lourdingue peut plomber un film. La musique chez Deville, puisée pratiquement toujours dans le répertoire classique, est la seconde voix d'un contrepoint complexe avec l'image, et presque un personnage à part entière. Citons, en vrac, les grands crescendos de Bellini dont les vagues nous emportent dans Raphaël ; le mystérieux dialogue Schubert-Bartok dans La femme en bleu ; le Bizet trafiqué, grimaçant de L'apprenti salaud ; Chostakovitch, des bribes de ses quatuors, déchirées, déchirantes, Toutes peines confondues ; et le commentaire narquoisement guilleret, Aux petits bonheurs, du piano charmant de Gottschalk. (Il connaît même Gottschalk !)

Le DVDeville en quatre coffrets récemment paru est l'équivalent cinéphilique de la Pléiade : cette édition exemplaire, couronnée d'ailleurs par le prix du Syndicat français de la critique de cinéma, nous propose un dossier critique substantiel, des entretiens avec les participants aux films, et surtout une passionnante leçon de cinéma, où après chaque film, autour d'un thème, un montage de scènes prises dans toute l'œuvre est commenté off par le réalisateur à sa façon : claire, modeste, souriante.

S'il doit choisir entre les quatre coffrets — mais l'intégrale s'impose —, le cinéphile sera bien en peine : Deville et son équipe ont vicieusement réparti la matière afin que les quatre soient tous également alléchants.

Le volume 1, le seul chronologique, réunit les cinq premiers films, placés sous le signe de la comédie. Dans l'opus 1, Ce soir ou jamais (1961), l'univers devillien se met en place, on se désire, on marivaude, on se chasse on se croise, Claude Rich et Anna Karina tout jeunes font des étincelles et Françoise Dorléac, en une seule scène, casse la baraque. Puis viennent deux merveilles douces-amères : Adorable menteuse (1962), irradié par Marina Vlady et Macha Méril, avec une première partie insouciante, virevoltantissime, qui vire brusquement vers la gravité et la mélancolie, le jeune réalisateur laissant déjà voir son double visage ; et À cause, à cause d'une femme (1963), qui ne cesse d'osciller entre grâce tourbillonnante et douloureuse contemplation, et comment ne pas craquer pour Mylène Demongeot, Marie Laforêt ou Odile Versois ?

Ensuite, creux de la vague. Les premiers films n'ont eu qu'un succès d'estime, Deville et Companeez doivent accepter des commandes. L'appartement des filles (1963) apparaît un demi-ton au-dessous des précédents, mais la surprise vient de Lucky Jo (1964), qui n'aurait dû être qu'un petit film de gangsters, et que les auteurs parviennent, tout en respectant les règles du genre, à transfigurer de l'intérieur. Eddie Constantine y trouve son meilleur rôle après Alphaville, et le spectateur savoure une belle élégie sur l'amitié perdue, d'où charme et fraîcheur émanent encore aujourd'hui.

Un regret : l'étrange Bye, bye, Barbara (1968), avec Alexandra Stewart et Anny Duperey, qu'on était fort curieux de revoir quarante ans après, aurait dû se glisser dans cette quasi-intégrale, au sein de ce volume par exemple... Ce sera notre unique reproche.

Dans le volume 2, rien que des trésors. Après une comédie claire et pétillante, L'ours et la poupée (1969), où la Bardot poursuit de ses assiduités Jean-Pierre Cassel — ce diable d'homme lui résiste héroïquement jusqu'à la dernière bobine, tous deux sont parfaits —, viennent deux œuvres bien plus sombres et complexes : Eaux profondes (1978), d'après Highsmith, avec Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert, tout en fausses pistes et contrepieds, jouant avec le spectateur comme le chat avec la souris, tandis que sous la brillante surface affleurent malheur et folie ; et Péril en la demeure (1984), autre thriller en eaux troubles, où Michel Piccoli, Nicole Garcia, Christophe Malavoy, Richard Borhinger et Anémone s'aguichent, s'espionnent, se piègent — jusqu'au meurtre.

C'est dans ce même coffret qu'on trouve deux des plus grands défis de Deville adaptateur.

Dossier 51 (1980), tiré d'un livre-enquête de Gilles Perrault, nous entraîne dans la traque d'un homme espionné par des services secrets, manipulé, détruit jusqu'à en mourir. Un film tout entier tourné en caméra subjective, une caméra devenue œil inquisiteur, un découpage tranchant, cruel, un film froid, étouffant, extrême — c'est là, selon certains, le sommet de l'œuvre devillienne. À côté de ce brûlot glacé, la plupart des films qui sortent aujourd'hui semblent chaussés de charentaises.

On connaît moins La maladie de Sachs (1999) ; à partir d'un roman autobiographique du médecin Martin Winckler, Deville aborde un domaine thématique nouveau avec ce document sociologique de première main, quasi documentaire, d'une profonde richesse humaine, tout en réalisant son tour de force habituel de scénariste et de monteur, dans les transitions, les superpositions, l'accumulation d'éléments hétéroclites, traduisant l'exaspération d'un médecin débordé.

Enfin, Le voyage en douce (1980), Dominique Sanda et Géraldine Chaplin sublimes, la Provence et sa lumière blonde, une sensualité à la fois épanouie et voluptueusement contenue, l'amertume et le chagrin réduits à une ombre, le désir porté aux nues dans toute son innocence heureuse, tout son sérieux. Un film imbibé de désir. Il faudrait le voir un jour de déprime, pour se réconcilier avec la vie et les hommes — avec les femmes en tous cas.

Le volume 3 rassemble des films on ne peut plus différents, et tous extrêmes à leur façon.

Certains n'ont pas du tout marché, comme La petite bande (1983), l'odyssée d'une bande de gamins anglais fuguant jusqu'en France, objet filmique non identifié, oscillant sans cesse entre conte de fées, burlesque et fantastique, délirant comme certaines bédés ou ces histoires que s'inventent les gosses. Film sans dialogues comme dans l'enfance du cinéma, libre comme l'air, aussi léger que son échec commercial fut lourd.

La divine poursuite (1997), autre flop. Ce pourrait être la même bande avec quinze ans de plus : cette fois on court derrière une statuette volée, les garçons courent après les filles et vice versa, mais l'esprit d'enfance est toujours là, le goût du jeu et de l'aventure, et tout le film galope en pleine démence comme les comédies du temps du muet et les cartoons.

Dans le même coffret, deux autres films un peu moins mal-aimés, très différents l'un de l'autre et qui pourtant communient dans le même choix de la lenteur et aussi le même défi : faire quelque chose avec presque rien.

Nuit d'été en ville (1990), avec Marie Trintignant et Jean-Hugues Anglade, c'est un homme, une femme, une chambre, une nuit, la mise à nu des corps, puis des cœurs — celle-ci plus lente et malaisée ; une traversée où l'on parle beaucoup, où l'on montre tout et qui laisse pourtant, chose étrange, une impression d'ascèse, de dépouillement, de mystère.

La femme en bleu (1973), c'est Piccoli qui laisse tomber Léa Massari, sa maîtresse principale, ainsi que les secondaires, pour une femme entr'aperçue qu'il recherchera longuement sans la trouver. Film-charnière, le premier sans Nina Companeez, tout en contrastes, vif et lent, simple mais mystérieux, souriant mais s'achevant par un suicide, ce récit rêveur et demi-planant eût enchanté Nerval.

Après tous ces échecs commerciaux, deux grands succès, un peu inespérés :

La lectrice (1988) tourne autour d'une jeune femme qui gagne sa vie en faisant la lecture chez les gens. Cette fois le public a suivi, et pourtant ce n'était pas gagné : peu d'intrigue, pas d'enjeu, trois ou quatre actions parallèles sans véritable fin. Ça marche, on se demande comment. Ce qui fait tenir tout ensemble, c'est sans doute le fil conducteur du désir omniprésent, chez tous, à tout âge ; c'est l'ambiance de douce folie, l'invention et la drôlerie saugrenue des scènes de sexe (ah ! Patrick Chesnais !) ; c'est Miou-Miou au sommet de sa beauté et son charme.

Raphaël ou le débauché (1973), l'un des rares films en costumes de son auteur, inspiré de Musset, met en scène la rencontre d'un sombre libertin avec une jeune femme à l'âme claire, amour impossible qui s'achève en double suicide (un pour de vrai, l'autre seulement moral), nous entraînant de galopades et de nuits d'orgie en petits matins lumineux. Pour la première et la dernière fois Deville se lâche, plonge dans un romantisme ardent, porte à l'incandescence Maurice Ronet et Françoise Fabian, tous deux fabuleux, et réussit un film-opéra digne de Visconti, somptueux, flamboyant, crépusculaire.

La star du volume 4, commercialement parlant, c'est un autre film historique, le célèbre Benjamin ou les mémoires d'un puceau (1967).

Nous voilà dans un XVIIIe siècle reconstitué amoureusement, de façon à la fois fidèle et rêvée. Dans cet hymne cavalcadant au plaisir, le désir est contrarié jusqu'à l'extrême fin, délicieusement — on croirait Le charme discret de Buñuel —, tandis que la joie, entretemps, se nimbe de mélancolie et d'amertume. Michèle Morgan est dans l'automne radieux de sa beauté, Michel Piccoli dans l'été de sa vigueur, Catherine Deneuve et Pierre Clémenti dans leur plus éclatant printemps, mais l'amour, derrière ses sourires, est une épreuve de force, un jeu cruel.

On connaît beaucoup moins Les capricieux (1983), téléfilm, troisième film en costumes, situé sous l'Empire, entre le XVIIIe siècle voluptueux de Benjamin et le XIXe tragique de Raphaël. Deux nobliaux campagnards, Jean-Pierre Marielle et Nicole Garcia sa voisine, ne songent qu'à goûter en toute insouciance à leurs plaisirs et leur tendre amour, jusqu'au jour où leur amitié pour un jeune révolutionnaire les fera mourir pour une cause dont au fond ils se moquent ; leur mort elle-même sera insouciante et légère — autrement dit, on ne peut plus devillienne.

Autre film peu connu, autre regard en arrière, le tardif Aux petits bonheurs (1994). Une grande maison à la campagne, des couples en vacances, une intruse qui sème la pagaille, Anémone est de retour, c'est parti pour un pèlerinage aux sources, ballet amoureux, chassés-croisés, marivaudage, mais cette fois le ver est dans le fruit. Dès le début, après les gémissements de Nicole Garcia qu'on caresse, ceux d'Hannah Schygulla dans la pièce à côté sont des larmes, et tout le film va osciller ainsi entre sourire et chagrin, gagné par la nervosité de certains protagonistes, se déroutant sans cesse, avec ses couples aussi mal assortis que certaines savantes alliances de couleurs.

Les quatre derniers films du coffret surprennent davantage encore.

Le mouton enragé (1974) : un type obscur est manipulé par un autre, qui le pousse à réussir à sa place, par tous les moyens, en manipulant riches et puissants. Histoire toute en mensonges et entourloupes, comédie noire, cynique, amère, scandée par un montage sadique, une de ces comédies qui rient d'un œil et pleurent de l'autre et dont la force tient d'abord à l'équilibre subtil entre euphorie et malaise. Type sympa ou ordure, le héros ? Et les étonnantes scènes d'amour, belles ou sordides ? Jean-Louis et Jean-Pierre (Trintignant et Cassel) saisissants, Jane et Romy (Birkin et Schneider) craquantes comme jamais.

L'apprenti salaud (1977) : encore une histoire d'arnaque. Cette fois l'escroc, Robert Lamoureux, attire davantage la sympathie, et l'histoire d'amour entre lui et l'adorable Christine Dejoux, qui a l'âge d'être sa fille, nous ravit ; c'est plutôt la mise en scène qui casse l'ambiance avec sa cadence effrénée, personnages images et sons se coupant sans cesse la parole jusqu'au malaise, installant cette fois encore un climat instable, ambigu.

Toutes peines confondues (1992) : un homme d'affaires immonde (Jacques Dutronc) et ses complices contre des flics à peine moins immondes, et entre les deux un flic sympa (Patrick Bruel) qui finira par emballer la femme du salaud (Mathilda May). On s'entremanipule, on s'aime bien parfois mais on s'entretue, c'est le film le plus noir, le plus violent, le plus speedé qu'ait tourné Mr Devil(le), un polar tendu comme une corde où les plans se suivent comme des coups, où les mots frappent comme des balles, où tout s'enchaîne un peu trop vite pour nous parfois mais c'est bien ainsi, puisque toutes ces horreurs et toutes ces ruses nous dépassent, nous simples braves gens.

Comment résumer Le paltoquet (1986), cet OVNI intégral ? Décor unique et improbable de bistrot, vague intrigue policière dont on se fiche un peu, huit comédiens de rêve (Ardant, Auteuil, Borhinger, Léotard, Moreau, Piccoli, Piéplu, Yanne) se lançant des dialogues insensés avec une délectation contagieuse, c'est là le plus ahurissant des films de son auteur. (Et en même temps celui, d'après ses proches, qui lui ressemble le plus.) Film-théâtre — mais le cinéma, ici, loin de s'inféoder au théâtre, s'empare de lui pour agrandir son territoire. Film-rêve, tissu de fantasmes, jeu gratuit en apparence — mais ce jeu, en même temps qu'il nous dilate la rate, qu'il dénude pour nous l'Ange du Bizarre pour nous faire admirer toutes ses beautés, nous prend mine de rien par la main, secrètement sérieux, pour nous faire explorer nos profondeurs ou du moins les entrevoir. Mi-bulle de savon, mi-voyage au bout de la nuit.

Les quatre coffrets explorés, restent les deux derniers films, disponibles séparément.

Un monde presque paisible (2002), d'après un récit autobiographique de Robert Bober, nous emmène à Paris en 1946, dans un atelier de couture où des juifs survivants essaient, tant bien que mal, de revivre. Deville recrée admirablement ce moment étrange qui suit l'épreuve, ce mélange d'abattement et de soulagement, ce flottement entre mort et vie. Voilà un film d'une pudeur infinie où l'horreur toute récente est plus sous-entendue qu'évoquée, une musique de chambre jouée en sourdine, où n'en ressortent que mieux deux ou trois scènes bouleversantes.

Enfin, le chant du cygne : Un fil à la patte (2005), où les Deville adaptent librement la pièce de Feydeau, la rendant plus trépidante encore, plus cynique, lançant les acteurs, Emmanuelle Béart et Charles Berling en tête, dans un ultime tourbillon fou avec une maîtrise et une fraîcheur éblouissants. Du pur champagne !

Ces deux derniers coups de maître, hélas, n'ont guère ému le public, et c'est sans doute ce qui a poussé Deville à raccrocher, prématurément, jeune homme de 75 ans, en pleine forme dit-on. Quand on pense à Manoel de Oliveira, centenaire et toujours actif...

Alors deux souhaits pour conclure. Que les quatre-vingts ans du réalisateur, en 2011, soient l'occasion d'un hommage aussi mérité qu'éclatant. Et que l'impétrant, cédant aux implorations du fan-club, reprenne le chemin des studios. Allez, soyez sympa, m'sieur Michel...

Texte paru dans Jeune cinéma

n°326-327

Automne 2009

Michel Deville. |