Harry Dickson, film-rêve, film-fantôme.

Lorsqu'Alain Resnais tourne son premier court métrage, en 1948, il a vingt-six ans et moi je viens de naître. À la sortie de son premier long film, Hiroshima mon amour, en 1959, je n'ai que douze ans, trop jeune pour aller le voir. Resnais, c'est d'abord un simple nom aperçu dans Le Monde que lit ma mère, France-Soir que lit mon père et les revues qu'ils lisent tous deux en ce temps-là, Réalités, Le spectacle du monde. Dès le début Resnais est célèbre et controversé, passionnant pour les uns, intello-chiant pour les autres. Je me souviens d'un article, dans le Canard enchaîné que mes parents lisent aussi, où il est surnommé «l'homme à la caméra pensante». Le brave bougre chargé de la rubrique cinoche, qui n'avait pas trop mal digéré Hiroshima, est ressorti barbouillé du film suivant, L'année dernière à Marienbad. Le jeu de mots à la mode, Marienbarbe, est sûrement de lui. Ou de Michel Audiard.

Tout le bien qu'on dit de ces deux films, et tout le mal aussi, font naître en moi une furieuse envie d'aller y jeter un œil. Mes parents n'ont pas tenté l'expérience, mais quand je les prie de m'accompagner — on ne me laisse pas sortir seul à l'époque —, ils s'exécutent, pour cultiver le cher petit et sans doute aussi, tout de même, par curiosité personnelle.

Je n'ai pas encore seize ans, le 28 septembre 1963, quand nous découvrons tous trois Hiroshima mon amour. Les deux cinémas de notre banlieue ne montrant pas ce genre de films, nous sommes à la Pagode, la plus étrange des salles parisiennes avec son décor d'un orientalisme exubérant. Une espèce de temple. Le lieu rêvé pour cette histoire qui débute au Japon, et pour le baptême d'un petit jeune homme bientôt obnubilé par la religion du cinéma.

Je ne vais pas analyser ici les films d'Alain Resnais, des centaines de commentateurs l'ont déjà fait, avec une subtilité admirable parfois. Tout a été dit. Je ne fais ici que raconter des bouts de ma vie, et la place que ces films y ont tenue.

Rentrés chez nous, ce jour-là, nous sommes à table et discutons d'Hiroshima. Ma mère et moi, légèrement désorientés d'abord, avons été peu à peu conquis. Mon père, lui, furieux. Il dit que c'est indécent de mettre ainsi en parallèle une petite histoire d'amour et trois cent mille morts. Il dit, et ces mots-là resteront gravés, que Resnais est «une fausse valeur», que ce type «n'a pas été élevé dans nos écoles». Il pique une vraie colère, qui me prend au dépourvu. Les opinions politiques du cinéaste sont connues, celles de mon père se situent à l'opposé, mais Hiroshima n'est pas un film agressivement de gauche, et quinze ans plus tard mes parents avaleront sans problème La chinoise de Godard, qu'ils trouveront «rigolo» ! Cette haine véhémente à l'égard de Resnais, aujourd'hui encore, est pour moi un mystère douloureux. Elle marque un tournant dans ma vie, le début d'une rupture, d'un long malaise, d'une méfiance viscérale à l'égard de nos écoles — celle, par exemple, où mon père fit ses études, chez les bons pères, comme on dit.

Et maintenant, Marienbad, à nous deux ! Sorti deux ans auparavant, le film ne repasse plus, de temps à autre, que dans des petites salles dites d'art et d'essai. Pour tromper mon impatience, je lis et relis le scénario du film, signé Robbe-Grillet, paru aux éditions de Minuit avec plusieurs photos. Fasciné par le texte autant que par elles, je reconstitue mentalement le film. Je suis Sacha Pitoëff, je déclame d'une voix sombre, «Les costumes antiques sont de convention pure...», je me répète en boucle la phrase finale, «...de vous perdre, pour toujours, dans la nuit tranquille, seule avec moi.»

Je vois enfin L'année dernière à Marienbad le 17 janvier 1964, cela est sûr, mais où, avec qui ? Logiquement, je suis avec ma mère, mon père ayant sûrement mieux à faire à la maison. Je me souviens seulement de mon émotion : le texte su presque par cœur, je l'entends soudain ! Les images figées du livre bougent ! Des statues prennent vie, des fantasmes se réalisent — précisément le thème du film.

Je me souviens bien d'avoir revu Marienbad un an plus tard, en terminale, un soir de semaine. Ma mère est en voyage professionnel, j'annonce à mon père que je vais au cinéma, il râle un peu, normal, j'y suis allé la veille, mais il me laisse partir. Là encore, le lieu est idéal : le studio Ranelagh, ancien théâtre, autre repaire de la secte des cinéphiles, caverne aux trésors, château hanté dont le décor étrange, tout en sombres boiseries, est parfaitement accordé au film. Cette fois, aucun souvenir de la projection, mais je me revois sortant le premier de la salle pour courir jusqu'au métro, ne pas rentrer trop tard, le plaisir déjà dilué dans le remords.

Cette seconde vision ne figure pas sur mes fiches, obsessionnellement tenues à jour depuis l'âge de quatorze ans. Je n'en crois pas mes yeux. Je ne peux pas avoir oublié une chose pareille à l'époque, ou l'avoir inventée aujourd'hui. Mais après tout, cette énigme est la bienvenue : cette scène dont on ne sait si on l'a vécue ou rêvée, c'est du pur Marienbad.

L'opus 3, Muriel, je le découvre lui aussi avec retard, en 1964, un an après sa sortie. Là encore, avant de voir, je lis, je rêve, j'attends longuement. Dans un numéro de la revue à quoi je viens de m'abonner, Cinéma 63, un dossier est consacré au film, où les critiques maison s'affrontent, pas très chauds pour la plupart. Muriel paraît décousu, informe à certains de ces messieurs, qui voient dans ses audaces autant d'erreurs techniques. Comment se fait-il que ces professionnels butent à ce point sur un film qui parlera de façon si directe et naturelle au petit débutant inculte ?

J'ai l'impression d'avoir vu Muriel une demi-douzaine de fois. Non, disent mes fiches : trois seulement. Incroyable. Les films sont différents à chaque vision, Muriel plus encore que tout autre ; c'est à chaque fois un autre film — et à chaque fois, profondément, le même ; à chaque fois d'autres scènes restent en mémoire, la mienne et aussi celle des gens qui m'en parlent.

Première vision de Muriel, novembre 1964, en terminale. Tout oublié des circonstances.

Deuxième vision, octobre 1969, au studio Cujas, futur Accatone. Je rentre au milieu du film, ce que je ne fais jamais, je le jure ! Mais pour un film déjà vu, n'est-ce pas moins grave ? J'arrive pendant le dîner, le gâteau est servi, au plan suivant le plat repart vide, repas escamoté, moitié de film escamotée, bien choisi le moment, et je passe le reste du film à reconstituer le puzzle mouvant. Prendre un film par le milieu, au fond, ce n'est pas si mal, c'est comme de retourner un tableau : d'autres choses apparaissent. S'il est un film qui supporte d'être vu ainsi, c'est sans doute Muriel avec sa structure très rigoureuse, mais extérieurement éclatée.

Troisième vision, juillet 94. Aucun souvenir du lieu. Muriel tourne encore sous mes yeux, toujours la même, toujours autre comme un mobile de Calder.

Dans les douze films que j'emmènerais sur l'île déserte, il y en a toujours deux ou trois de Resnais, pas forcément les mêmes ; parmi eux, toujours, Muriel.

Je me souviens de Mrs Stephenson, dans les années 60, qui rit aux éclats en imitant la voix de Jean Dasté, «Je veux un mari pour ma chèvre !» Je me souviens de l'ami Jean Nochèze, il y a cinq ans, qui me dit que Muriel est l'un de ses films préférés alors même que je m'apprête à lui en parler. Il existe une petite société secrète des amis de Muriel. Et aussi une confrérie de ceux qui ont participé au film. Lorsque je rencontre Philippe Laudenbach, quarante ans après le tournage, je lui parle du rôle minuscule qu'il y joue, avec tant d'émotion et d'emphase qu'il doit me prendre pour un fou.

Et voici l'année d'hypokhâgne. Internat au Quartier Latin, beaucoup de travail, beaucoup de films tout de même. Et Resnais très présent.

Septembre 65 : programme de six courts métrages (Nuit et brouillard, Le chant du styrène, Toute la mémoire du monde, Guernica, Gauguin, Van Gogh) — Les statues meurent aussi doit être encore interdit par la censure, je le verrai trois ans plus tard.

Avril 66 : Hiroshima mon amour, deuxième — je le reverrai encore six ans après.

Mai 66 : pour la première fois, je vois un Resnais dès sa sortie. La guerre est finie, salué cette fois par la critique unanime, car moins novateur sans doute, me remuera un peu moins que les précédents. S'il marque une date historique lui aussi, c'est pour une autre raison. Pour la première fois au cinéma, je vois des seins nus, ceux d'Ingrid Thulin — et même, un peu plus tard, tandis que la caméra descend avec une lenteur sadique entre les cuisses nues de la jeune Geneviève Bujold, je crois un instant au miracle, à la révélation totale, mais non, ne rêvons pas : juste avant, cut.

Deux ans plus tard, le nouveau Resnais, Je t'aime, je t'aime, sort en plein mai 68, au pire moment pour lui : personne n'a envie de s'enfermer au cinéma, surtout pas au Quartier Latin où je réside encore. Claude Rich avec palmes et tuba émerge plusieurs fois de la mer pour se retrouver dans une salle vide en quasi tête-à-tête avec moi. Je devrais être en train de passer le concours de la rue d'Ulm ; il vient d'être ajourné, ou annulé, on ne sait. Pour un khâgneux, c'est la fin du monde. Pas moyen de me concentrer sur les images, d'oublier l'angoisse qui déborde et déteint sur le film. Si l'on me demandait de raconter Je t'aime, je t'aime, dont je me souviens à peine, j'en ferais un film de terreur, un cauchemar.

La fin des sixties sera pour moi la fin d'une époque, celle de l'enfance intellectuelle, des grandes découvertes, de la cinéphilie conquérante, du rêve d'être cinéaste un jour. Ces premiers films de Resnais, et plusieurs autres des mêmes années, ont été pour moi les bonnes fées penchées sur mon berceau, les livres d'images où j'ai appris à lire. À peine sorti du bagne préparationnaire, je tourne deux films d'amateur en super 8 muet, un troisième s'enlisera bientôt en cours de route — je le sais maintenant, le cinéma n'est pas pour moi.

Début des années 70. Resnais, l'un des plus grands cinéastes du monde, n'arrive plus à tourner, faute d'argent. Quand il redémarre enfin, après six ans de purgatoire, nos relations ont changé.

Pourtant je continue d'aller voir ses films dès leur sortie, en compagnie de Z. que j'ai épousée, dans de grandes salles d'exclusivité, oublié lesquelles. Sept films en quinze ans : Stavisky en 74, Providence en 77, Mon oncle d'Amérique en 80, La vie est un roman en 83, L'amour à mort en 84, Mélo en 86, I want to go home en 89.

Je ne reverrai qu'un seul d'entre eux, l'un des plus hardis et les plus forts : Providence, où je retourne en 1978, un an plus tard, avec un groupe d'une douzaine de lycéens. En ce temps-là mes élèves de Brimeil, en grande banlieue, sont encore prêts à passer deux heures dans le RER pour deux heures de cinéma à Paris, dans ce lieu pour eux légendaire qu'est le Quartier latin. J'ai pris des risques : pas facile, Providence, même pour des terminales littéraires. Eh bien ils se disent contents. Je n'oublierai jamais cette fille frisée au beau visage fin derrière ses grandes lunettes rondes, qui me dit au retour dans le métro, toute rêveuse encore, toute heureuse, que c'était super ce film, complètement différent et super.

Ces sept films, je les trouve tous exemplaires, passionnants, surprenants chacun à sa façon, pleins d'énigmes et en même temps drôles, plus drôles qu'on ne croit, et de les voir ainsi dans des copies toutes neuves, sur des écrans plus grands que ceux des petites salles de naguère, ajoute encore à la magie, à l'impression de perfection étincelante. Si je suis simplement ravi, et non bouleversé comme avant, c'est sûrement à cause de moi : j'ai pris d'autres chemins. Je ne pense plus qu'à la Grèce, je m'épuise en des amours compliquées. Ma langue à présent, c'est les mots, j'ai enfin compris que je suis fait pour traduire les livres des autres, et parfois peut-être écrire les miens, mais les films désormais me parlent une langue étrangère. Je la comprends, mais ne la parle plus couramment.

I want to go home est sans doute le seul film du grand homme avec qui j'ai un peu de mal, mais les deux suivants, Smoking et No smoking, films jumeaux où Arditi et Azéma jouent tous les rôles, me font renaître à Resnais. Je les vois presque coup sur coup, comme il se doit. Étant seul cette fois-ci, je peux me placer tout près de l'écran, oubliant les autres spectateurs, avalé par l'image, dans un état proche de l'hypnose renforcé par l'irréalisme du décor ainsi que par le jeu parfait, quasi chorégraphique, des acteurs et de la caméra — on pourrait dire pratiquement la même chose de Marienbad...

Et l'on arrive à On connaît la chanson. 1997, année chaotique. Je m'apprête à quitter Z. Elle est au courant de mes turpitudes. Noémie, ma jolie voisine, me propose de voir le film avec elle, ça alors ! Je refuse, la mort dans l'âme : j'ai promis à ma mère et à ma fille d'y aller avec elles, au cinéma de Chèvres. Rencontrée le lendemain matin, Noémie, l'œil vague, semble atterrir d'une autre planète. Elle a vu le film avec un copain et, de manière imprévue, tout s'est terminé au lit. Mais elle n'a cessé de penser à moi pendant tout le film. Ah bon ? Oui, je ressemble trop à Dussollier, gentil soupirant transi de la jeune Jaoui, dont elle-même est le portrait craché.

Quelques jours plus tard, Z., ayant vu le film de son côté, me dit que pendant ce putain de film elle n'a cessé de penser à moi. Ah bon ? Oui, je ressemble trop à ce salopard d'Arditi, mari volage et menteur.

Autrement dit, mes proches et moi-même nous emparons des personnages du film, de même que ceux-ci, par moments, quand ils chantent en play-back des fragments de chansons connues, s'emparent de la voix d'un autre. On connaît la chanson est plus pour moi qu'un film, la vie et lui bavent l'un sur l'autre, comme si les scénaristes (Bacri-Jaoui) et Resnais se moquaient gentiment de nous.

Un mois plus tard, pour mon cinquantième anniversaire, Noémie m'offre les paroles des chansons du film avec un petit dessin sur la pochette du CD : elle et moi main dans la main, trois petits cœurs au-dessus. Motif de sa tendresse imprévue : la gratitude. Je lui ai offert sans le savoir cette aventure dont elle avait besoin. Quand je revois On connaît la chanson deux ans plus tard, plus calmement, Noémie disparue est là encore, à un point hallucinant, sous les traits de la délicieuse Agnès Jaoui. Noémie jeune à jamais.

Désormais, plus besoin d'aller à Paris. Les nouveaux Resnais — Pas sur la bouche en 2003, Cœurs en 2006, Herbes folles en 2009 — m'attendent au SEL de Chèvres ou à l'Atrium de Chavirille. En 2003, si je me souviens bien, j'ai à côté de moi, tout contre moi, tout au fond de la salle pour une fois — c'est plus discret —, la petite poétesse ; est-ce bien cette nuit-là qu'elle reste chez moi, pour la première fois et la dernière ? Un film peut-il faire de pareils miracles ? Avec un titre pareil surtout — Pas sur la bouche ?

Exit la poétesse. Carole débarque dans ma vie, je vois désormais les Resnais avec elle. Un stock de DVDs attend notre bon plaisir : treize films sur les dix-huit. Bizarre : en cinq ans nous en revoyons trois seulement : Mon oncle d'Amérique, Smoking, No smoking. Peur d'être déçu ? Les trois nouvelles tentatives tiennent pourtant leurs promesses. Ou veut-on attendre, pour les retrouvailles avec ces films d'exception, des moments d'exception, lesquels sont rares ? N'est-ce pas un peu sacrilège de voir ces films-là chez soi, n'exigent-ils pas un certain cérémonial, un déplacement vers un lieu de culte, la menue offrande à la caisse, la plongée dans les ténèbres ?

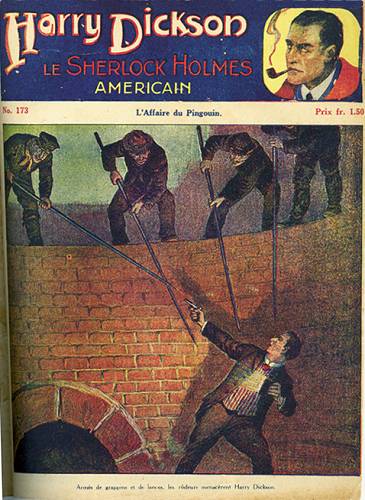

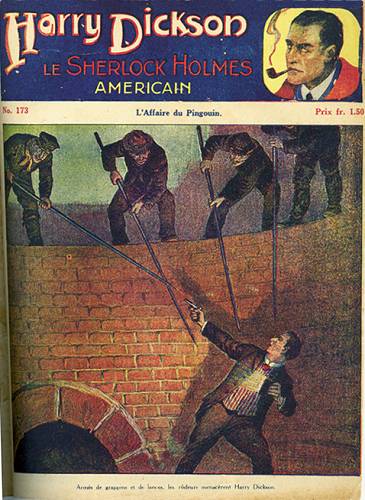

Pendant ce demi-siècle, j'ai aussi dévoré des livres ou des revues : L'atelier d'Alain Resnais de François Thomas ; le vieux numéro de L'Arc ; Les aventures de Harry Dickson, où Frédéric de Towarnicki donne vie à un fantôme, ce film que Resnais porta en lui des années sans jamais pouvoir le tourner, que j'ai si fiévreusement attendu, tant rêvé. Mais cela est bien ainsi. Les films de Resnais étant plus proches du rêve que les autres — à part ceux de Bunuel peut-être —, il est bon que l'un d'eux soit entièrement fait de l'étoffe des songes. Harry Dickson existe à sa façon, autant que les autres films, et qui a fréquenté Resnais sent passer son ombre sur chacun d'eux. Peut-être ce fantôme est-il le cœur secret de l'œuvre ?

Quand j'étais encore au lycée, mon ami Olivier me racontait que sa tante, amie du cinéaste, avait été chargée par lui de petits travaux préparatoires à Dickson. Ainsi donc, ô vertige, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait Resnais ! Par la suite, je le confesse, j'ai longtemps rêvé de le rencontrer. Tout ce que je lisais sur l'homme suscitait mon admiration et plus encore, ma sympathie, me laissant croire que nous étions faits pour nous entendre. Un seul couac : cette ancienne collaboratrice des premiers temps qui me déclarait un jour, d'un ton sans réplique : Resnais ? C'est un con !

Paix à ses cendres. J'ai flairé là de vieilles embrouilles et constaté non sans fierté que je pouvais encore, à la rigueur, aimer quelqu'un qui n'aimait pas Resnais.

Chacun de nous a ses rêves délirants, ridicules, qu'il n'osera jamais avouer à personne : remporter le Tour de France ou le Nobel, toucher au septième ciel avec Olga ou Pamela. Moi, mon fantasme fut longtemps d'être scénariste pour Alain Resnais. Mon projet adolescent d'adaptation de L'Astrée à l'époque moderne, dans les jardins, les rues et les forêts de ma ville, que je ne serais jamais capable de tourner, c'est lui qui s'en chargerait. Il me martyriserait poliment pendant des mois, comme il l'avait fait avec Duras, Cayrol, Sternberg, Gruault et quelques autres, et je subirais tout, docile, extasié, reconnaissant. Je n'avais rien écrit alors. Je ne sais même plus au bout de combien de temps le rêve s'est lentement desséché tout seul. Les dieux soient loués.

Si je rencontrais Resnais par hasard, irais-je lui serrer la main et bredouiller merci ? Ou déciderais-je de laisser tranquille cet homme discret, qui doit avoir déjà sa dose d'honneurs et de compliments ? Ce que j'aimerais lui dire — qu'il m'a appris à voir, à vivre, que par son exemple, de loin, il m'a élevé —, non, impossible, trop mélo. Eh bien, soit. Resnais ne sera pas le premier à être père sans le savoir.

Novembre 2009

Harry Dickson, film-rêve, film-fantôme. |