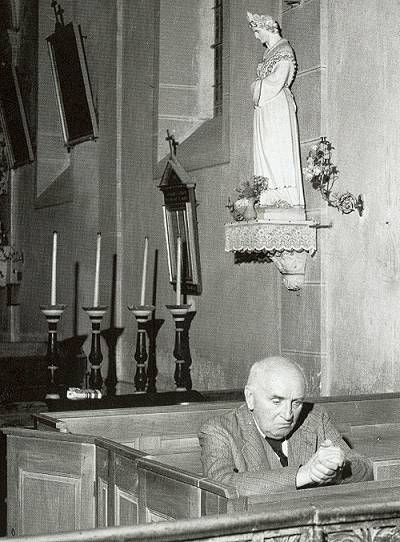

Paul Claudel.

Trois sortes de gens m'énervent : ceux qui prétendent que c'était mieux avant, ceux qui soutiennent que ce sera mieux après, et ceux qui veulent croire — comme moi — que c'est toujours plus ou moins pareil. (De quoi se faire plein d'amis.) Il y a dans le troisième point de vue un œcuménisme un peu lâche, une démission de la pensée plutôt moche ; dans le second, un optimisme assez vain ; quant au premier, nous sommes d'accord, c'est le pire.

Mes profs au lycée, nous regardant du haut de la guerre (ou des guerres) qu'ils avaient vécue(s), voyaient en nous l'ultime et piteux avatar d'une civilisation qu'ils avaient fait briller de mille feux. Génération de pasteurisés! s'exclamait M. Roguet. Pauvres petits... soupirait M. Baume. Si l'on en croit les profs, le niveau baisse, il n'a jamais cessé de baisser, d'une génération l'autre, depuis Néanderthal. Je lis aujourd'hui dans les gazettes, sous la plume d'anciens révolutionnaires, l'éloge attendri des années 60 qu'ils avaient violemment compissées à vingt ans — ils étaient, à tout prendre, plus lucides alors. Quelle tristesse. Mais ne soyons pas trop durs : ce rabaissement du présent, poncif majeur de la pensée, est la conséquence normale d'une illusion d'optique où le passé monte peu à peu au-dessus de son niveau réel. L'enfer où j'apprends que nous vivons deviendra lentement lui aussi, patience, un petit paradis douillet. Comme dit le proverbe grec : L'an dernier c'était mieux, et avant mieux encore.

Si je résiste moins mal que d'autres à cette affection pré-sénile, c'est que j'ai eu la chance d'être vacciné par hasard. Au début de ma carrière de prof, je donnai à mes élèves un exercice que j'avais subi quelques années plus tôt. Je fus atterré du résultat. C'était nul. Pauvres petits, soupirai-je à mon tour. C'est alors que je retrouvai ma copie : faux-sens, contresens, maladresses d'expression et même fautes d'orthographe, je n'en croyais pas mes yeux. Humiliation, soulagement : j'avais été nul, moi aussi.

Ce qui me consterne le plus, c'est l'évident plaisir que certains prennent à fustiger leur époque. On dirait qu'ils jubilent de tant d'horreur. Moi non. Quand je corrige mes copies, si quelques erreurs par-ci par là me rassurent, confirmant qu'il faut de tout pour faire un monde et justifiant ma présence, très vite les fautes m'écorchent ; les échecs de mes élèves sont mon échec. Alors je les pousse tant que je peux, criant You can do it!, saluant chaque bonne réponse de compliments excessifs ; je voudrais qu'ils deviennent meilleurs que nous autres au même âge, ou meilleurs que moi maintenant, pourquoi pas ? Ce serait la preuve que j'ai bien travaillé. Je suis tout prêt à proclamer l'amélioration de l'espèce, même si je n'y crois pas trop : eux, il faut qu'ils y croient. Si une génération ne s'élance pas avec l'idée de dépasser la précédente, elle n'ira jamais aussi loin.

Certains jours, on a bien du mal. Je n'ai devant moi qu'une masse amorphe, qui apparemment se contrefout du passé ou de l'avenir de l'espèce et même de son présent. Mes questions les plus faciles, mes meilleures vannes tombent à l'eau. Je croyais enfourcher un pur-sang, il me fixe avec des yeux de vache. Ceux de Zahia brillent, mais elle ne m'écoute pas, dieu sait ce que Luc lui raconte. Et Noureddine! et Delphine! Eux aussi m'ont abandonné. Je suis seul au monde à porter l'avenir de l'espèce. C'est trop pour moi. L'espèce est pourrie. Le mur de mes convictions se fissure, des pierres dégringolent. J'essaie de me raisonner. Je lutte. Je devrai lutter sans cesse davantage pour ne pas mollir, ne pas rejoindre ceux que j'ai tant moqués. Ne pas devenir vieux et vaincu, moi aussi, dans ma tête.

Nul n'est de taille face aux contempteurs du présent. Le dénigreur a toutes les apparences de la lucidité, le prestige péremptoire de celui à qui on ne la fait pas. Quiconque demande justice, ou indulgence, pour son époque passera toujours pour un naïf. Et l'on accusera de myopie, de frilosité, d'indifférence, l'observateur trop scrupuleux, qui hésite à peser dans la même balance le boulier et la calculette, la peste noire et le sida, les inconvénients de la vie dans les cavernes et celles des HLM, les princesses qui se mouraient d'amour dans leur tour et celles qui vont chez le psy.

Faut-il fuir la naïveté ? J'ai plutôt envie de lui baiser les pieds. Très tôt je l'ai perdue, déniaisé par Proust, Freud, La Rochefoucauld, Sarraute et consorts, qui n'ont pas laissé grand-chose debout. On apprend si vite avec eux à trouver la faille, à tout soupçonner, êtres, sentiments, paroles, actions. Je me suis longtemps complu à ce jeu de massacre. Puis la candeur m'est revenue. J'en avais besoin. J'ai décidé qu'il fallait faire confiance, pour ne pas désespérer, pour avancer. Voilà pourquoi je répète à ceux dont j'ai la charge que notre époque est parfois belle, comme le furent et le seront d'autres ; et si je lis dans leurs yeux qu'ils y croient, j'y croirai moi-même un peu plus.

Bizarre, ce malaise que certains mots suscitent. Moi, c'est «intelligent». Rien qu'à l'entendre, je me recroqueville. Est-ce d'avoir constaté, chez beaucoup de ceux qui l'emploient, une dose variable de connerie ? Ou d'avoir mesuré la mienne grâce à lui, moi qui ne le suis pas assez pour définir ce que c'est, quelqu'un d'intelligent ?

Il y a au départ, sans doute, une question de sonorité. Je prononce avec plaisir ses équivalents étrangers : l'anglais clever, qui à l'origine voulait dire, je crois, tranchant, et le grec èxipnos, éveillé, sont brefs et vifs, pleins de consonnes claquantes ; notre intelligent se traîne platement, sans rien qui pète ou pétille. Un mot mou, un mot mort. L'un de mes profs, qui l'évitait par une série d'acrobaties, lui substituait souvent astucieux, où la pensée, sinueuse mais vive, sifflant comme le vent, se hisse vers les régions célestes — un de ces mots si délicieux qu'on sourit de les avoir en bouche.

Mais je n'en veux pas seulement au nom. L'étymologie d'intelligent : apte à relier les choses entre elles, me paraît bien vue ; pourtant ce réseau tressé par la seule raison a quelque chose de grossier, d'incomplet ; les finesses du monde passent entre les mailles. Et puis l'intelligence est fragile, menacée par son propre pouvoir : trop de puissance la fait bientôt décoller, s'emballer, enchaîner ses concepts à haute altitude, loin des démentis du réel. L'intelligent, parfois, n'est pas très loin de l'infirme, intelligent m'évoque indigent, et chacun pourrait citer là certains grands esprits qu'une hypertrophie de l'intelligence conduisit à se planter régulièrement. Je suis ravi, en revanche, quand j'entends dire, par exemple, qu'un bon roman est plus intelligent que son auteur ; ce que l'ami Nochèze, qui en écrit de parfaitement subtils, résume ainsi : Il faut être un peu con pour écrire un roman...

Ce qui me gêne, au fond, c'est cette prétention qui accompagne tout discours sur l'intelligence. Je me souviens d'une soirée au restaurant, au début de mon mariage, avec les Berrandeau, un couple plus âgé qui nous invitait. Nous étions jeunes, impressionnés. Un chanteur à guitare bramait ses compositions entre les tables. Berrandeau le tutoyait. Chante-nous «La connerie»! C'est la meilleure ! Le type l'a chantée. La connerie menait le monde, il en donnait maints exemples ; heureusement il y avait lui pour sauver l'honneur, et nous aussi, qui lui donnions des sous ; nous étions tous ensemble un petit Fort-Saganne d'intelligence au cœur d'un Sahara de connerie. Berrandeau se marrait comme à guignol ; c'est alors qu'est tombée sur moi la révélation : Berrandeau était con, royalement con, comme toute cette soirée, et moi aussi de ne pas l'avoir vu plus tôt.

Viviane est très fière d'avoir des amis si intelligents, un fiancé plus intelligent qu'eux encore ; je lui pardonne d'autant mieux cet acné juvénile de la pensée que ce sont tous, réellement, de vraies têtes — ils devraient faire un club — et que je me rengorge d'avoir été admis un temps auprès d'eux. Pourtant je l'avais prévenue : moi, je fais tache, étant plutôt con. Pas beaucoup, mais quand même. Evidemment j'exagère, comme tous ceux qui, faute d'un talent marqué, ne se connaissent de meilleur fond de commerce que la modestie. Mais je crois qu'au fond je suis sincère. Je n'ai jamais rien compris aux maths, et pas grand-chose à Kant et Spinoza ; mes rares dissertations de philo qui atteignirent la moyenne le durent à mes talents de pasticheur : j'imitais le style du prof, retrouvant la musique à défaut des paroles.

J'ai passé examens et concours à jalouser du coin de l'œil ceux et celles autour de moi qui grattaient page après page, l'air inspiré. Maintenant j'ai grandi ; je sais ce que cachent mes voisins sous leurs mines satisfaites : eux aussi, beaucoup d'entre eux, ou du moins quelques uns, se trouvent moins futés que les autres, voire carrément cons. Ils ont toute ma tendresse. Je le sais maintenant, je ne manquerai jamais de compagnie. Et cela finira bien par se savoir, que l'intelligence la moins douteuse est celle qui mesure combien elle est conne.

Paul Claudel. |