Tristesse infinie.

La mère de Phanoùrios est une paysanne du Magne installée sur le tard en ville. Veuve à 27 ans, elle n'a plus connu d'autre homme. À 80 ans, elle souffre de solitude, le soir surtout, et de bourdonnements d'oreilles qui peu à peu sont devenus des voix. Ces voix sont celles des morts, qui lui dictent des chants funèbres. Elle ne les écrit pas. Son fils les note et les trouve beaux.

Tantôt elle se rend compte que toutes ces voix viennent d'elle-même, tantôt ce sont de nouveau les morts.

Tu comprends, me dit Phanoùrios, cela fait plus de cinquante ans qu'elle n'a pas connu d'homme, et maintenant ça lui remonte à la tête...

Pendant les nuits d'été, toutes fenêtres ouvertes, si l'on traîne un peu sur son balcon après minuit quand les dernières télés s'éteignent, il n'est pas rare qu'on surprenne des cris d'amour.

95. L'an dernier, en face de chez Emmy, il y avait ainsi un couple infatigable. La femme, pendant de longues minutes (on était épuisé rien qu'à l'entendre), râlait, sanglotait sa joie, criait — non pas Mon chéri, Mon amour, mais Mon homme, ce qui en grec veut dire aussi Mon mari. Je les écoutais, rêveur, en pensant à une étude lue jadis, dans un magazine grec, affirmant que les performances sexuelles des Grecs dépassaient nettement celles des simples mortels.

Nous le savons maintenant : nos duettistes étaient jeunes mariés. D'après nos calculs elle se trouvait déjà enceinte. Cette année le fruit de leurs amours a six mois, et l'on n'entend plus rien, si ce n'est parfois les miaulements du petit, ou la télé que l'homme regarde, sa main tripotant la télécommande.

Le nouveau gynéco d'Emmy, dès la troisième visite, la tutoie. Emilìa ! Comment vas-tu, je suis content de te voir, tu veux du café ? Il l'examine : Ah quel bel utérus ! Et ta petite chatte aussi, qu'elle est mignonne ! Si toutes les femmes étaient comme toi... J'en vois tellement, tu sais, et il y en a si peu en bon état, même à vingt ans... Et tes petits seins aussi, je parie qu'ils sont superbes... Je pourrais les voir ?

Emmy relève son pull. Il ne s'est pas trompé. Il la contemple, extasié, comme un enfant le jour de Noël.

97. Dans l'avion du retour, assis à côté d'une jeune Grecque, potelée, pas tout à fait grosse encore. Elle soupire en pensant au travail qui l'attend à Paris, à la fac de droit. Elle ne connaît pas les poètes que je traduis, elle n'a pas le temps de lire. Je lui propose mon plateau repas, elle refuse. Elle ne veut même pas toucher au sien, jugeant l'heure prématurée. Dans ces cas-là elle range toujours son repas dans un sac en plastique — elle ne se déplace jamais sans plusieurs sacs, elle en a un de trop, elle peut me le donner. Je refuse, elle insiste, j'ai payé ce repas, c'est trop dommage de tout laisser. Elle fait glisser soigneusement croissant, beurre, omelette et confiture dans le plastique, le noue et le dépose entre mes mains.

Elle fera une excellente maman ; je le lui dis. Loin d'y voir la moindre ironie, elle rosit au contraire, comme si un homme beau et plus jeune que moi de vingt ans lui faisait un brin de cour. Un instant elle est presque jolie.

Plus tard, sur la terre ferme, je la vois croulant sous ses bagages : les mamans grecques chargent leurs enfants voyageurs comme des mules, leur font charrier des kilos de fromage de brebis, de feuilleté aux épinards, de pâtisseries au miel, d'huile d'olive — l'inanition restant là-bas, dans l'imaginaire collectif, un mal plus menaçant que l'obésité ou le tour de reins.

Elle refuse obstinément que je lui porte le moindre paquet. Me laisser faire, je le sens, serait comme d'accepter une privauté ouvrant la voie aux autres.

Son plastique miracle avait un trou, je m'en doutais. L'omelette mal emballée a coulé dans ma sacoche, laissant une auréole graisseuse sur la couverture des poèmes d'Osyros.

Un français qui a vécu à Thessalonique, et enseigné là-bas dans un lycée, raconte que lorsqu'il faisait passer l'équivalent du bac, la mère d'une candidate était venue lui proposer sa fille et un lieu tranquille pour une heure ou deux, et pouvait-il des fois ne pas noter trop sévèrement ?

Mars 92. Ce dimanche, c'est la Journée de la Femme. Le soir, dîner avec Yòrgos dans une taverne d'Exàrchia. Dans notre petite salle, trois tables. Une troupe de lycéennes, dix-sept ans au plus, s'installent à côté de nous timidement. Elles mangent, boivent, parlent et rient de plus en plus fort. Se lèvent comme un seul homme, boivent cul sec et se rassoient. Une fois, deux fois, trois fois. L'une d'elles monte sur leur table et danse ; une autre le rejoint, puis une autre, déguisée en mec. Elles ont mis de grosses grolles qui les font paraître encore plus fines. Elles nous tournent le dos. Nous n'existons pas. Danses du ventre, seules ou enlacées, figures lentes, savantes, et les autres assises qui les encouragent, criant refrains de corps de garde ou slogans — À bas les hommes ! On est toutes des putes ! — avec des voix fraîches, enfantines.

Jusqu'où iront-elles ? Un instant tout paraît possible.

Dans un coin, une fille esseulée regarde, les larmes au bord des cils. Une des chanteuses file un ramponneau sans raison à un gars qui passait. Dispute. Un autre gars engueule pâteusement une autre fille. Une à une les danseuses redescendent. On entend l'une d'elles vomir dans la cour.

Panayòtis est tombé amoureux d'une femme plus jeune que lui, genre sainte-nitouche. L'a épousée. Plus tard, elle se met à fréquenter une bonne sœur de 25 ans, plus jeune qu'elle. En tombe amoureuse. La déniaise. Plaque son mari pour se sauver avec elle.

Juin 01, Athènes. Innovations. Une fliquette ! Des jardinières municipales ! Une balayeuse de rue, superbe blonde ! Vivrai-je, viendrai-je assez longtemps pour voir le palais du président gardé par des evzonesses ?

L'émancipation est en marche. La femme grecque change. Et les hommes ?

Années 80. Le mari de Marìa est un tigre. Elle ne peut faire un pas dehors sans dire où elle va. Je ne peux téléphoner qu'à certaines heures, et dois éviter d'écrire. Un jour au café, tandis qu'elle me raconte ses malheurs, j'esquisse le geste de lui caresser les cheveux ; elle jette autour d'elle un regard traqué.

Le légitime de Millie n'est guère jaloux, mais son amant l'est pour deux. Il ne cesse de l'appeler à son travail ou chez elle pour contrôler ses déplacements. Un retard d'une heure et l'enquête policière commence. Allez avoue, tu étais avec un homme, avec ton mec, salope... Elle s'est absentée un jour entier, pour voir sa mère. Arrête tes salades, tu es allée voir ce Français chez lui, à Paris !

Le concubin de Luz, pire encore. Pour me voir, elle a dû se faire inviter chez un vague écrivain, en lui proposant de le traduire, et me faire inviter avec elle, sous le même prétexte ; elle a dû aussi convier son Othello, comme elle l'appelle, sans mentionner ma présence, bien sûr. Elle savait qu'il ne viendrait pas : les livres, les écrivains, ça l'emmerde.

Comme quoi la littérature, ça peut servir.

Frappé par le nombre de Grecs qui se grattent les couilles en public. Nécessité de jouer son rôle de mâle. Et de se rassurer au passage : oui, elles tiennent toujours.

*

Dans le trolley, assis à côté d'un noir et en face d'une Philippine. À ma gauche, un jeune Grec en pantalon et maillot blancs, bronzé, costaud. Au bout d'un moment le gaillard se penche vers moi et me demande un renseignement. Il a une petite voix, un air timide comme les filles autrefois. Je pense aux marins de Tsaroùhis, ces créatures indécises entre l'athlète et l'ange ; à Taktsis, à Chronas, à K***, à Ioànnou et quelques autres, gourmands de cette chère-là. Sentiment de découvrir dans la réalité une espèce que j'avais d'abord croisée dans les livres : le beau jeune homme à l'âme innocente. Comme si le rêve des homos précités, cet improbable garçon-fille, avait fini par se matérialiser, d'avoir été désiré si fort.

En dépit d'un glorieux passé, perpétué par de fines plaisanteries, l'homosexualité ne semble pas plus répandue en Grèce qu'ailleurs. Même si j'ai parfois l'impression contraire, à force de fréquenter surtout des écrivains... Il suffit de les lire, il est vrai, pour voir combien le sujet reste brûlant, tabou, combien ils ont souffert et souffrent encore de leur différence dans un pays méditerranéen et machiste (encore un pléonasme), qui reste largement homophobe.

Aucun de mes auteurs homos ne s'est déclaré devant moi. Je suis à l'écart, là aussi. Mais si, comme je le crains, ce désir-là doit me rester étranger jusqu'au bout, j'aurai eu parfois l'impression de le comprendre.

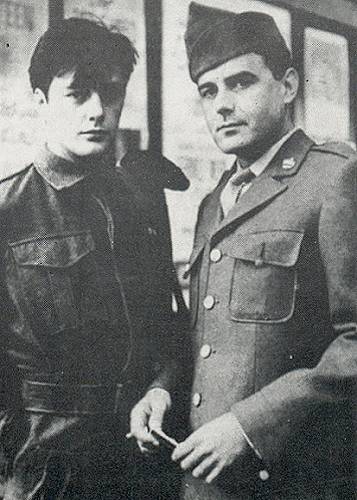

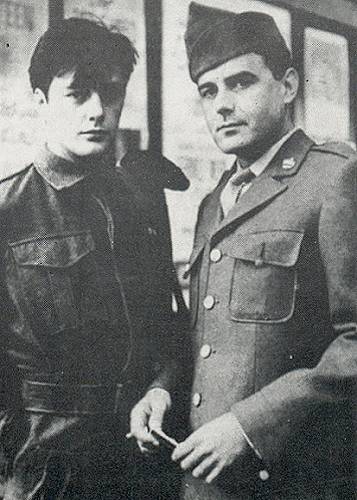

Odes au prince, de Nìkos-Alèxis Aslànoglou. Sur la couverture de ce mince recueil de poèmes, une photo tirée d'un film des années 50 : deux militaires, un jeune sous-officier, grand, beau, l'air grave, et un tout jeune soldat, les cheveux ébouriffés, presque un enfant. Ils ne se regardent pas. Se touchent à peine. Je les contemple fasciné. J'imagine entre eux — aidé sûrement par le contenu des poèmes — une tendresse infinie, et une tristesse qui ne l'est pas moins. Ainsi, à cause d'une simple image, on goûte à la nostalgie de rivages où l'on n'abordera jamais.

Tristesse infinie. |

Texte intégral disponible sur publie.net