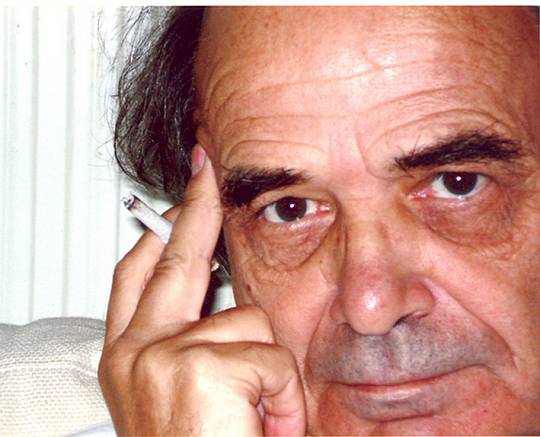

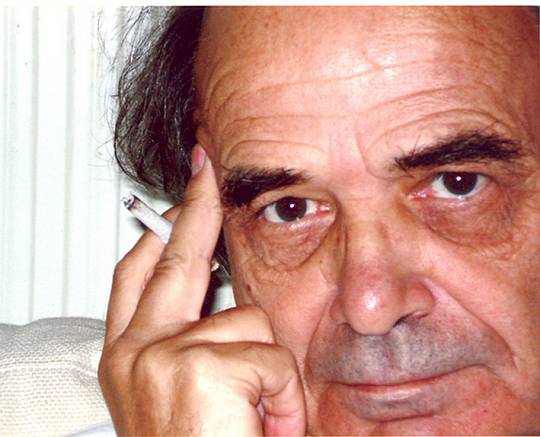

Còstas Papayeoryìou

Còstas PAPAYEORYÌOU

JOURS

Ce ne sont pas les jours à venir que je crains mais les autres

Qui sont venus trôner réclamant la gloire des anniversaires

Ceux qui n'ont pas trouvé leur place entre hier et demain

N'ont pas tenu dans leur corps d'une journée

Dont la lumière et la nuit n'ont pas fondu

Dans la durée fixée de leur mise au tombeau.

HISTOIRE NATURELLE

Noces et ensuite naissances leurs eaux qui crèvent et les pleurs quand ils sortaient du rire en brisant furieusement la coquille. Baptêmes, cristal des voix, huiles et larmes lys dont les noms flottaient sur l'eau et dents si tendres et douces que bénies à chaque nourriture entamée. La mort encore, rumeur quant au passage d'une ombre et rien de plus ; à d'autres moments, battement d'ailes soudain perçu au passage, quoique sans vision d'oiseau ; puis les noces ont pris fin, les ventres sont dérangés parfois mais c'est par les souvenirs, fini les baptêmes, que seuls d'ailleurs les noms écrits recroquevillés rappellent.

LE BOUTON NOIR

Je suis à la porte debout éberlué comme prêt à sortir et en effet — j'allais sortir mais je suis debout éberlué immobile. Car il y a là ma mère penchée devant moi, qui coud sur la chemise toute blanche que je porte un bouton soigneusement de peur de me blesser en maintenant à une infime distance de ma poitrine l'étoffe. Mais le bouton est noir et elle le coud tout naturellement, n'ayant pas remarqué sans doute sa couleur qui jure avec le blanc. Et cousant là penchée devant moi sans me regarder elle me demande «qui je couds ?» — deux ou trois fois ; mais comme je ne réponds pas elle redemande levant à peine les yeux une seconde machinalement vers mon visage «qui je couds ?» — mais de nouveau sans me voir. Moi, triste alors, très triste, sans doute affecté déjà par la couleur du bouton — par ce noir —, je lui dis «un mort». «Un mort», lui redis-je, les yeux embués de la voir là penchée devant moi cousant et elle en pleurs qui disait sans cesse «ne répète pas mort» me suppliant.

DANS LA RUE

«Un bon tapis se vend moitié laine moitié soie»

Et ses nœuds à la main sont habilement comptés

Pour que ne frissonnent pas la nuit les feuillages

Que le traversent des rivières immobiles silencieuses

Que leurs eaux cousues n'entrent pas en furie

Leurs tourbillons tressés serré

Sous la laine douce la riche pelouse

Qui absorbe le bruit de tous les pas

Mais avant tout efface les traces et leurs cendres.

APRÈS

Les feuilles qui rament aveuglément

Dans l'air anesthésié s'effleurant à peine

L'écume décore d'invisibles échelles de lumière

Et l'imprévu frisson de l'immobilité juste avant

Mais quels yeux faut-il pour voir

Les irisations de l'air et ses éclaboussures

Quelles oreilles pour entendre quand l'esprit se fend

L'éternelle ascension des feuilles

Leurs voltiges légères accrochées pourtant

dans le vide minuscule des hauteurs.

LE NOM OUBLIÉ

Elle vient dans mon rêve souvent et toujours triste méconnaissable, je la reconnais à peine si je n'entends pas sa voix d'abord ; marchant sur la pointe des pieds lentement de peur de me réveiller avant de rejoindre mon lit. Et se penchant au point que je sens ses lèvres comme un duvet si tendres sur mon oreille tandis que son souffle m'effleure comme le bout d'une plume tiède ; et se penchant elle me murmure que «tu n'as pas ton vrai nom, je t'ai baptisé autrement et j'ai encore les cheveux mèche couleur cendre derrière l'icône», me dit-elle à voix si basse que je n'entends pas, mais qu'il est doux ce nom, me dis-je dans mon sommeil, qu'il est beau et doux, mais au matin je l'ai oublié.

LE PLUS DANGEREUX

Il est rare que j'ose m'arrêter devant ce dangereux tiroir, sauf quelquefois lorsque poussé par une ivresse mais totalement inexplicable je tends l'oreille dans l'espoir d'entendre quelque chose mais en vain car on n'entend rien. Il est plus rare encore que je l'ouvre dans la crainte en tremblant pour voir ses ténèbres intactes pierre d'un minerai inconnu — qui refuse absolument de ramollir. Imperméable à la lumière et toutes les larmes ne suffisent pas à polir un peu ses angles ou briser sa matière compacte ; ce qui me permettrait d'y voir au fond de son cœur le fossile de l'œuf noir et d'entendre le cri de mon commencement.

LE TEMPS DU MORT

à mon frère

Il en faut peu pour que le temps du mort jaillisse ; il suffit d'un geste irréfléchi, d'un souvenir, de rien parfois peut-être, d'un réveil-matin oublié depuis des années qu'on croyait perdu et qu'on remonte, et soudain il s'éveille, se redresse mais lentement au début, comme au sortir d'une léthargie, remuant timidement ses membres endormis, gauchement, fermant les yeux à demi dans la lumière. Puis il reprend ses esprits, secoue de ses engrenages la rouille et la boue de sa période chômée et ses aiguilles soudain deviennent des faux qui tournent à l'aveuglette furieusement avec un bruit de galop faucheur.

(Le bouton noir)

LE NIVEAU DU SOMMEIL

Le sommeil, s'il monte un peu plus haut que son niveau — bien que celui-ci change toujours — comme il se déverse ensuite en tristes ruisseaux, des vapeurs se ruant vers les bordures du jour ou bien ; dilatant les limites de ses instants il se casse et se dépose en lui-même réduit en miettes. Mais plus souvent s'il descend son niveau et dépasse le niveau de l'état de veille alors les rêves s'enfoncent à moitié dans la boue. Les silhouettes humaines se recroquevillent, tandis que les paroles sont à peine audibles ou pas du tout, vides et béantes, pendues au coin des lèvres qui les prononcèrent. Branches nues car un tourbillon a dispersé soudain leurs feuilles.

PLONGÉES

Plongées dans les hauts-fonds du sommeil. Pieds pataugeant dans les eaux sales et boue des rêves rejetée peut-être par la lueur de la lune ; sans une image ou une voix je n'ai pu retenir dans le martèlement sauvage des instants. Aux limites de la nuit ; là où l'obscurité perd ses feuilles et où les gardes peuvent bien se relayer régulièrement. Leurs pas peuvent bien résonner en cadence sur les dalles noires et blanches de ma peur. Fous de manque de sommeil ils ne gardent pas, si bien que les frontières vacantes et non gardées offrent des passages imprévus.

ANNIVERSAIRE

Il pleut ce soir aussi mais la pluie me paraît ancienne et je me souviens d'elle par son bruit ; et peut-être par son goût — celui du métal ; de la rouille. Sur la surface boueuse du cerveau syllabe après syllabe tombant comme un murmure. La nuit quand les paroles et les cris noyés dans leur salive, sous la langue haletaient tricotant un silence de laine. Je me souviens de la pluie mais je crois aussi que ses gouttes se souviennent de moi ; sinon pourquoi me frapper si tendrement, sans couler, elles qui tremblantes se raccrochent aux décombres des rides au-dessus du vide et s'irisent en tremblotant. Elles s'accrochent pour ne pas tomber dans le ravin des lèvres et me rafraîchir mais surtout de peur d'altérer les larmes.

HEURE AFFECTUEUSE

Heure affectueuse de la matinée ; sur les rives du sommeil elle veille assise et pensive. Enroulant les fils du rêve alors que frappé soudain par la lumière, ses morceaux se tordent sous les coups maladroits du jour. Heure affectueuse ; docile comme elle se livre aux griffes du soleil toute nue, sans nulle résistance, abandonnée, avant que tombent les jointures qui la tiennent et endurant sans protester le relâchement de ses instants ; les prolongations vaines sans doute, mais elle se laisse aller, que la séparation ne soit pas brutale. Que le dormeur ne se casse pas la figure dans les escaliers du rêve extravagants glissants ; permettant les dernières plongées dans le lac du sommeil, alors que résonnent encore les cris et les paroles dont on ne distingue plus les sons, comme ce qui parvient à l'oreille éberluée — rumeur de récréation qu'interrompt soudain une violente sonnerie.

SOUPE POPULAIRE

Il y a quelque part une étrange soupe populaire. L'une après l'autre les ombres en haillons font la queue. Muettes elles passent tendant les mains devant un ange qui pleure mais dont les ailes sont sales. Comme si les hauteurs qu'il a traversées n'étaient pas du ciel mais d'un autre monde. Aux uns il distribue les flammes d'un feu invisible et aux autres des charbons avec des assemblages maladroits de branches à demi éteintes et fumantes.

LES AUTRES

Ils se tiennent là-bas sur les rives d'un lac aux eaux dormantes. Dans la clairière d'une forêt tellement inaccessible et inconnue de la plupart. Dont tous les arbres penchent du côté de vents anciens — mais statues. Entourées d'une végétation de verre exhalant des odeurs matinales, à peine si elles ont pu se traîner vers la lumière, sans réussir à devenir petit jour ; en se brisant elles ont éparpillé des copeaux de verre. Ils se tiennent là-bas se retenant aux cheveux escarpés de la tristesse, des noms pendus aux lèvres qui les prononcèrent un jour, mais elles ne savent pas comment s'embrasser, les deux lignes gravées dans l'air vide. Sans doute à cause des arrivées plus rares avec le temps et les avirons inactifs rament de mémoire, abandonnés, leurs extrémités seules mouillées par le clapotis du lac, éternel bien qu'inaudible et invisible.

(La tristesse des autres)

DE PLUS EN PLUS SOUVENT

De plus en plus souvent. De plus en plus souvent je tarde et j'oublie de revenir et j'ai de plus en plus de mal à repérer mes traces, moi qui naguère les repérais même sous la neige, même à la surface de l'eau. Dans les baisers légers des bulles, dans le roulis des courants fugitifs des profondeurs. Et ce n'est pas tout car je peux aussi revenir ailleurs, trouvant sur mon corps au matin des vêtements qui ne me vont pas, parfois souillés de terre ou de la boue de rêves que je n'ai jamais faits, de la poussière des notes de musiques jamais entendues ou du pollen de fleurs que je n'ai jamais plantées. Quant à mes chaussures si insupportables qui me serrent ces derniers temps, prévoyance de la nature je suppose, cet élargissement insensible des talons et de la plante des pieds, pour que je puisse mieux faire l'acrobate aux points escarpés du temps mais aussi du sang. Quoi qu'il en soit, me dis-je, il me faut réduire mes sorties, dire ça suffit aux funestes fréquentations dans les mauvais lieux du sommeil.

Né en 1945, , critique, homme de radio, a publié de nombreux essais critiques, cinq ouvrages de fiction et douze recueils de poèmes qui font de lui l'un des poètes majeurs de son temps. Les deux derniers, publiés après 2000, constituent le sommet de son œuvre et la résument. Elle est un voyage dans la nuit, à la recherche de quelque chose dont le visage se dérobe ; une errance dans un monde clos, étouffant, où l'on est entouré en même temps par le vertige du vide ; un monde où bien souvent on ne voit pas, on n'entend pas, et si l'on entend on ne comprend pas. Le rêve hante ces pages, étant pour le poète, apparemment, l'image la plus vraie du monde réel. Un poème de Papayeoryìou est une errance dans la nuit boueuse du rêve, une exploration sans aboutissement possible, menée avec une lenteur, une douceur patiente et désolée, dans des poèmes réduits à l'essentiel, sombres et pourtant d'une beauté scintillante.

Còstas Papayeoryìou |