Andrèas Embirìkos.

Buissons de l'incubation

Et chardonnerets dans des cages de verre

Trônent parmi les parfums d'une journée au sang chaud

De leurs frissons des sons jaillissent et retombent

Et les fenêtres soudain s'ouvrent et s'ouvrent aussi les sources

Et les enfants courent chercher leur pain

De leurs doigts coulent des étincelles

Ils se changent en oiseaux qui transfusent

Une tiédeur accrue par le soleil

Dans les terres et les vagues

Dans les montagnes et les sporades

Où tout pulse et attend

Les orgasmes de l'été.

Au fond de notre soif les poulains fumants

Vont et viennent agneaux dans la bergerie

Avec des rubans verts comme les prairies

Avec des colliers vert émeraude

Comme ceux qui descendent

Entre les seins de femmes décolletées

Avec des formes de feuille de platane

Soudain une femme se déshabille

Et s'installe nue et pleine de grâces

Au milieu des feuillages d'un arbre

Attendant on ne sait quoi —

Sans doute la manne céleste

Sans doute son amant.

Rien ne retient une abysse de sirènes

Elle descend plus au fond étaler ses plages

Pour les amours des belles créatures

Montrant leurs seins sur leurs paumes posés

Sous les yeux des tritons tout nus

Parmi les algues des villes de la mer

Ou dans le vert des grottes englouties

Sans les ragots des places publiques

Reflets brillants appâts lumineux

Qu'aussitôt les tritons empoignent

Avec des rires et des brasses rapides

Vers les sirènes plongeant tout joyeux.

Chat sur les marches en sa splendeur

Chaton dans le lit telle une femme

Femme telle un chaton sous la caresse de mes mains

Main qui sais glisser caressant

Des jardins féminins les roses

Telle une rose des vents qui roule

Chariot dans les pétales de rose

Telle une prière de derviche qui tourne et tourne

Et à la fin tombe en extase.

Les hautes fenêtres de Colombie

Loin de l'Amazone pleurent les amazones

Qui ont perdu les rênes des chevaux

Et maintenant courent presque nues comme des nuages

Sur l'herbe de leur liberté

Perpétuels vaisseaux de leur propre voyage

Avant de dégrafer leurs tuniques

De sortir leur poitrine

D'aller dormir dans les bras de leurs cousins

Gardant l'écho de Santa Fé en mémoire

Et le cours du Rio Bogota dans leur corps

Qui trace entre leurs seins

Un autre partage d'amours nocturnes

Malgré les sifflements des serpents

Du fleuve Amazone qui les a baptisées

Malgré le grouillement des alligators

Du fleuve Amazone qui les a vénérées

Malgré le bourdonnement des insectes terribles

Du fleuve Amazone qui les a caressées

Dans les plus denses des plantations de plantes odorantes

Du fleuve Amazone qui les a marquées

D'une contrée vierge elles émettent le vœu

Comme cadeau du printemps comme un grand midi

Et face à elles à présent debout

Des géants doux intelligents tranquilles

Éblouis palpitants les contemplent

Avec des mains larges puissantes que parfois

Tandis qu'ils regardent et attendent

Ces géants fourrent dans leurs poches.

De nombreuses femmes sont pareilles

Aux tourbillons de danses de l'ancien temps

Où coquettement elles se balancent

Et nues jusqu'à la taille tourbillonnent

De leur mémoire jusqu'aux jardins et leur verdure

Le soir quand les feuilles chuchotent

Sous les lumières qui brillent aux arbres

Et les enfants rougissent près des citernes

Et leurs baisers ont un goût de résine

Leurs mains posées

Sur les seins des danseuses

Et leurs chevelures.

Écoute le son il casse les pierres

Et des étoiles filantes s'abattent sur les pistes

Sur les terrains les ballons sautent

Comme des ballons de rugby des melons

Dans les tribunes les dames élégantes

Et les jeunes filles en pull-over

Applaudissent et crient sans cesse

«But ! But ! dans les filets de l'ennemi

Mais jamais dans les filets de la mort.»

Dans le sable on sème les fleurs

Des hippocampes car sont brisés les fils

De la barrière énorme

Alors que couve avec passion dans le sable

La lézarde laquelle ne s'est pas traînée en vain

Jusqu'en bordure des eaux

Avec le vieux phare sur la hauteur

Qui regarde

Les étoiles du couchant et les amoureux

À l'heure des amours dans les prés

Du pacage des bœufs d'une nouvelle récolte

D'humains libérés par couples

De la vraie vie insouciante

Du vrai travail partagé

En actes et œuvres plus grands

Que la queue d'une baleine énorme

Quand elle gifle la mer et frappe

Les vagues juste en face du phare

Au lieu de nourrir de gros oiseaux

Qui mangeaient les souris naguère sur les tuiles

D'un matou puissant dont les griffes

Sont teintes en rouge par une jeune paysanne

Pleine d'ardeur aux bijoux joyeux

D'origine printanière et d'azur

Le cœur tout plein de chardonnerets en feu.

La nature est comme un grand jet d'eau

Qui toujours qu'on le veuille ou non nous emporte

Arrive l'heure où baluchon sur le dos

Nous plongeons dans le sommeil

Comme les cloches des plongeurs

Dans les abysses des nombrils de la mer

Cherchant explorant trouvant

Des désirs en éveil tels des troupeaux compacts

Mêlant leurs cris aux fleurs

Dans la flore du fond des abysses

Comme sur la terre dans les prairies

Quand écartant les ombres nous courons

Vers nos plus hauts sommets

D'où à perte de vue * nous voyons le monde

Ou vers des bouquets d'arbres près des côtes

Où des enfants portant des gris-gris sur la poitrine

Jouent nus et tombent dans les filets des pêcheurs

Pleins de clameurs joyeuses qui sont comme les échos

Des cris des Achéens devant les murs de Troie.

Une statue prend vie elle descend

De son socle et découvre

Dans la brume de l'été une ville toute jeune

Ses bâtiments élevés à l'entrée

Ses jardins insondables à certaines heures

Où le mystère se dissimule

Où les fleurs frémissent

Où celui qui se cache sent le besoin de se montrer de respirer

Tandis que dans les faubourgs les cigales font la fête

En haute fréquence perçante inlassable

Vague venant submerger tout l'espace

Chaque vibration chaque grincement est plus intense

Chaque vibration est une cigale

Chaque cigale est une vibration

Qui se développe s'élève et culmine

Tandis que transpirent les corps et les troncs d'arbres

Et la résine déborde des godets

Posés par les servants des arbres

Afin de recueillir les grosses gouttes

Qui se décollent et tombent une à une

Comme des bonbons translucides que désirent

Les plus modernes des enfants bouche ouverte

Et leurs âmes déployées dans l'air.

Du défoulement l'ambre noir

Se reflète aux coquilles éclatantes

Comme l'écho qui revient puis se brise

Bulles en éveil et capsules

D'une rangée de phénomènes qui se trouvent

Non dans l'hésitation des générations à venir

Mais dans l'envoi droit en l'air des injures

D'un clair-obscur géant sur le monde

Et des nouveaux rallumages qui tendent

À devenir théâtre

Dans la timide prolongation du silence

Qui malgré tout se brisera un jour.

Les blés dorés

Les plaines couvertes de coquelicots

L'ivresse des métiers à tisser dans la main

De la bonne sœur isolée qui s'agite

Dans les tièdes nuages d'une scène imaginée

Ou la terrible peur de la famine

Adroit remède à la fuite du temps

Ardent effort d'instauration d'une présence.

Le limaçon assiste le petit navire

Près de la mer l'archange livre bataille

Aux escadrons de cavalerie qui chargent

Comme un panache de fumée verte

Sans la moindre

Minuscule parcelle

D'indignation.

La force du destin reçoit le témoignage d'hommes

Aux membres ensanglantés par les membres de leur famille

La tyrannie des uns sur les autres et les yeux largement ouverts

De l'inquiétude continuelle des uns

De la protestation perpétuelle des autres

Ils ont appris des mouettes les cris qu'ils doivent émettre

Depuis la terre et à travers les arbres

Dont les feuillages souvent laissent monter les soupirs de la ville

Et descendre les fourmis jusqu'aux racines de la maison

De la femme dont le nom est Dévoilée

Personne n'est plus absent de la chambre

Où l'on a tué Dévoilée

Un jour (après midi)

Un jour avant sa sieste

Et à l'entrée les assassins ont dit

«À présent elle repose

Comme Sappho dans les bras des filles et de Morphée»

Et vraiment tout comme Sappho

Dévoilée dormait ou s'éveillait

Instruisant les jeunes filles s'adonnant au plaisir

Tantôt avec elles et tantôt seule

Toutes ses meilleures élèves

Toutes le buisson ardent toutes frottant leurs seins

Vases pleins d'élégance et de lait

Du lait de la volupté toujours au bord de déborder

Et à présent comme au temps de Sappho

Les meilleures élèves de Dévoilée

La suppliaient de les envelopper toutes

Dans les voiles de navires qui accomplissent en plein rêve

Leurs voyages cajolés par la brise

La coque plongée profond dans les eaux des caresses

Dans les vagues des grands frissons

Dans les mers de la mémoire

De toutes les filles et les jeunes gens qui savent

L'importance des pôles et de toute zone tropicale

Et la valeur des dévoilements ultimes

Des filles et des garçons tous poulains et pouliches au sang chaud

Qui courent dans les prairies avant de prendre un peu de repos

Où de goûter les plaisirs amoureux dans l'herbe

Quand la lance du désir aiguillonne les sens

Que s'agitent les gris-gris et que s'agitent les corps

Et que tressaillent

Comme des balles en caoutchouc les seins

Sur la cendrée des ruts et des saillies

Sur la cendrée de la volupté

Sur la cendrée des caresses douces ou débridées

Et que tous les harnais et les colliers sonnent comme des sistres

Sur les corps des athlètes de l'amour

Des athlètes qui pas un instant cette année

Ne cesseront leurs lascifs exercices

Korês kouros chevaux

Devant les élèves interloquées de Sappho

Qui contemplant la mort dans l'âme

Les jeux des garçons et des filles

Se tordent de jalousie

Jusqu'aux pointes dressées des seins

Et des vibrants clitoris

Depuis le plus profond du cœur

Jusqu'aux extrémités de l'âme

Tandis que sont répandus les écrits du destin

Par les donneurs de brillants oracles

Sur des étoffes transparentes qui montrent

La palpitante rondeur des tétons et tétins

Et la verge pleine dure dressée

Devant les juges du troisième avènement

Par un courant de haute tension non convertible

Pour l'octroi d'une grâce à certains condamnés

Sans parler pour soi et sans fraude

Mais avec la franchise d'un homme nu en pleine Assemblée

Sur le haut piédestal d'une gloire immense

Acceptant toute enquête constatations et précisions

Et rejetant toutes les mondanités douteuses

D'un journal au service d'intérêts sombres et odieux

Et même ceux de casinos

Journal qui vend les eaux pures des villes d'eaux

Et convertit ses colonnes

En stalactites glacés

Au lieu de soutenir les amoureux et leurs jardins

Comme en pleine Assemblée l'homme honnête et nu

Au lieu de palpiter comme un cierge de sperme de grand cétacé

Comme un cierge qui brûle sans se consumer

Cierge dressé tout droit

Égal en gloire au feu du soleil.

1

La locomotive du matin

Dans la fumée de ses vapeurs

De ce nuage qui nous appelle

Et transforme les hommes.

2

Les cristaux de l'accalmie

Sont eux aussi des fleurs

Houleuses et duveteuses

Comme les étoiles toutes en éclats irréfutables.

3

Branches penchées

Troncs tout droits

Dans les torrents les gouverneurs des visions

Coulent dans le reflet des couleurs mobiles

Tantôt dans la lumière tantôt dans les frissons lascifs.

4

On compare le silence à un roc

Et pourtant à son sommet fleurissent

Les troupes de la vie et de la mort.

5

La vedette rapide

Est un bec d'aigle

Ô sifflements du destin

Sur les vagues assaillantes portées

Par les chansons de l'écume.

6

Sur le rivage

Une secousse parcourt la baleine

Ses paupières s'ouvrent et les syllabes

De l'écho s'échappent.

7

Yacht enfant du goéland

Ta coque est prise

Entre les bras sans fin

De la mer et de l'océan.

8

Les mains s'étreignent et les feuilles tombent

Le ciel entier grandit

Et ressemble à nos yeux

Quand nous voyons au loin.

9

Tes pas résonnent

Dans le baiser reçu de toi et je viens prendre

Dans mes filets la barque

Qui aujourd'hui m'amènera près de toi.

10

Passion inlassable

Faveur invariable

Ennemis de la vieillesse

Ruban d'or

Au front des immortels.

11

L'action n'est pas comme les vitres brisées

Ses feuilles ne tombent pas malgré l'adversité

Elles poussent et elles s'étalent

Ses fleurs pareilles aux roses

Qui rougissent à la lumière de chaque matin.

12

Les nourrissons de l'aube dans les bras de sa mère

Et sa mère dans les bras de la forêt.

13

Les aigles voguant là-haut

Le bec ouvert

Mangent comme si c'étaient des algues des Sargasses

L'atmosphère si dense

De la saison d'hiver

De la ville en hiver.

14

La vision dans le silence

Source de rêves en éveil.

15

Nul ne se tourmente

S'il n'a pas dans sa poche une pierre.

16

Brise coulant sur ta chevelure

Dans ta tête le tumulte du monde

Et je suis près de toi comme un gros ramier

Piquant du bec sans cesse tes seins.

17

Les sapins ruissellent

Pleins du jaillissement des poèmes

Fraîcheur de l'onde et des merveilles

Sources et actes de jacinthes.

18

L'instigateur de la fête

Voit frémit et s'écrie enfin :

«Ô la source du temps !»

Contrepoids pour tout drame la tendre anémone

Annonce l'apparition d'un peu de justice

Et soudain la cassure des tiges les plus fines

Amène intégrité rétablissement plénitude

Comme un mouvement ascendant puis descendant

De berceau de l'euphorie

De va-et-vient sur la balançoire d'une fille

Qui ne s'isole ni le matin ni le soir

Dans des marais de haine ou de rancune.

La joie teint les joues en rose

Les festins du monde n'ont pas le moindre sens

On a beau dire on a beau parier

L'ardeur des chevaux sera toujours superbe

Surtout à la fin de la course

Les racontars ont beau s'emballer

Les vignes n'en feront pas moins leurs grappes

Et la verdure sera toujours arrosée de sperme.

Les lèvres d'un feu brûlantes

S'ouvrent pour lancer leurs baisers

Intacte dans la douce chaleur

Une femme appelle à grands cris

Les hirondelles à se jeter dans ses bras.

Aussitôt des chansons résonnent

Qui instinctivement jaillissent

Comme le moût des grappes d'un muscat sucré

Jusqu'à ce que les coupes débordent

Avant de se vider cul sec.

Les traces ultimes de pudeur s'en vont

Et des cris déments leur succèdent

Les doigts palpent les seins des jeunes filles

Voici que les vieux les jeunes les enfants

Ruissellent comme sous la pluie les arbres

Ou comme les lances des pompiers

Après usage de la pompe à eau.

Nous sommes dénigrés déshonorés nous perdons aux dés

Mais rien ne nous empêche

De nous lever d'appareiller

Comme nos pensées les plus belles

De s'évader de se lancer

Sur ces vagues qui nous attendent.

Les dilatations elles aussi ont des besoins

Étant liées à leurs douleurs

Elles rient nerveuses dans les plis de leurs rires

Ramassent les filets rouent de coups le passé

Toujours pareils aux messagers qui contournent les caps

De tous les malheurs qu'ils rencontrent.

Pas d'alluvions sans verser de sang

Pas d'explosions sans éclairs

Rude le rhéteur de la réforme

Des décors où des religieux

Cachent sous leur habit des petits enfants

Aux yeux de tous détournant la peur

De tout changement de tout arrangement des astres

Avec les femmes délicieuses des aghas.

Leur chagrin déchire les harems

Les narghilés vont vite le narguer

Les brumes des conflits de l'âme

Les heurts des guerres de partis

Rouvrent les plaies et de leurs cris

Font appel aux médecins.

Et avec leurs herbes voici qu'arrivent les hommes

De la consécration cyclique des martyrs

Dans des pays de lamentations dans des lieux arides

Et voici la venue d'autres heures

On dirait une restauration de la justice

Devant la douceur de la bonté

Des purs et des prospères.

Et voici que les temps changent

Les cales des sultans sont vides et même

Si aujourd'hui pachas et cubiculaires mangent encore

Les voiles et les velours de vieilles concubines

Et les prêles aux longues queues des

Dans quelques années tout cela ne sera plus.

Car il est absolument sûr

Qu'un jour viendra bientôt

Un jour pareil à une femme blanche

Un jour de triomphe

Puisque la libre volonté

Les «Ooh» et les «Aah» de la passion ardente

La sortie des forêts de l'ennui

La destruction des liens de tout esclavage

Font mûrir dans notre chair

Les actes et la gloire de l'histoire future.

Ô comment donc peuvent-ils rester cachés

Les resplendissants pédagogues de l'amour

Puisqu'ils sont prêts pour s'élancer

Puisqu'ils sont prêts pour s'accoupler

Avec toutes leurs cymbales éclatantes

Avec toutes leurs touches levées

Leurs instruments palpitants débordants

Leurs cordes tendues

Leurs âmes ouvertes

Malgré le papier des emballages

Et les cris et les chuchotements

De diplomates entièrement responsables

De toutes les déformations mensongères

Dans les écrits de la vie quotidienne

Dans les écrits de la vérité.

Oh comment diront-ils leurs vraies paroles

Des fioles secrètes enferment la pudeur

Des oiseaux terrifiés s'envolent

Et une enfant aux tétins durs

Tremble plus terrifiée encore.

Mais les temps changent

Les filles aujourd'hui reçoivent

Le premier jour timidement

Le deuxième et les suivants hardiment

Les flèches des meilleurs archers

Et les longs cris traînants

Des mouettes les plus hautes.

Des mots informes hier et aujourd'hui formés

Se souviennent des rochers de vos malheurs

Dans chaque souvenir des anciennes injustices

Dans vos premiers pas

Des mots informes hier mais aujourd'hui formés

Francs limpides avérés

Après la répression des craintes initiales

Après la déflagration des actes pleins d'audace

De ces actes qui provoquent

Les vibrations les plus profondes

Du crépuscule jusqu'à l'aurore

De la chair jusqu'à l'âme

Et jusqu'au tréfonds.

Oh oui les temps changent

Les vibrations désormais libres

Les pensées et les actes

Que plus rien n'entrave

Débordent et se déploient

Délicieusement huilés dans les bras des amours

De toute jeune fille qui exulte

Puis demeure extasiée tenant

L'obélisque près de sa bouche.

Nos cercles nous ressemblent

Ils ont les dimensions de nos visages

Ils ont l'éclat de nos yeux

Ils avancent comme des wagons de marchandises

Et baisent le bout des seins des filles

Qui montent vers l'âge adulte

Comme des fumées de locomotive dans le ciel

Avant que baissent les feux

Quand les flammes sous les chaudières font rage

Et que nous taillons le plaisir

Penchés ou couchés sur des draps

Tout blancs aux odeurs de lavande rangés

Dans des coffres sculptés très-précieux.

Sans eux nos maisons seront fermées

Et les fleurs des jardins fanées

Sinon viendront toujours à nous

Des veaux à voix humaine

Des veaux sans vachers

Superbes prophétiques aux très grandes bouches

Aux yeux de velours immense.

Les mots qui coulent de ces bouches-là

Ressemblent au lait jailli

Des seins serrés qui palpitent

Chaque fois qu'on les presse ou les trait

Des seins serrés bien pleins

D'une femme matutine ou d'une fille de l'étoile du soir

Aux yeux verts étranges étincelants

Qui désirent voir au cœur de l'été

Une nuit pleine de merveilles

De feux de bengale de paradis.

La pierre brille comme l'agate

Deux mots s'en vont expirent

Devant l'œil qu'on voit dans les églises

Les vagues jouent avec les dauphins

Au bout de la terre une terre nouvelle s'inaugure

Avance et tu verras.

L'étoile du soir aux diamants irisés

Ne l'ennuie pas

Parle-lui

Caresse-la

Apporte-lui à boire du lait en boîte

On pardonne à midi parfois

Plus facilement que le soir

Souvent la Tour Eiffel ressemble

À un jet d'eau matinal

Il désire jouer

Tout éclabousser

Même si devant elle défilent

Les formations

Les bouches à feu

Et les chars de combat

De l'École Militaire *.

Grande instructrice l'armée avec sa flotte

Première au front et sur l'écume d'Aphrodite

L'asphalte des fondeurs ne lui convient guère

La gloire marche mieux dans la poussière des avenues caillouteuses

Sous des drapeaux

Troués par les balles des combats

Voilà pourquoi il faut bannir l'asphalte

Je suis désolé

Il le faut.

Grande instructrice l'armée avec sa flotte

De toutes les catastrophes

Et pourtant sur le front, dans les campagnes et dans les villes

Nous attendent

La gloire et l'écume d'Aphrodite

Bien au-delà des stèles des musées

Droit au cœur de la vie quotidienne

L'asphalte des fondeurs ne lui convient guère

La gloire marche mieux dans la poussière des avenues caillouteuses

Non pas sous des drapeaux troués par les balles

Mais sous la lueur des ciels libres

Voilà pourquoi il faut bannir l'asphalte, les guerres, les combats

Je suis désolé

Il le faut.

Ici un peu partout

Errants les chiens hurlent

Mais d'autres voix s'entendent

Sublimes qui psalmodient

Approchez recevez le trèfle

Et la gomme embaumée

Les lamas les pumas du Pérou

Les faucons de l'Équateur

Ô grands cols et hautes villes

Villes qui le soir ferment leurs portes

Comme les fleurs timides leurs pétales

Et villes toujours ouvertes comme des femmes accueillantes

Mexico Puebla Vera Cruz

Et les grands mâts totémiques

Les peuples du Yucatan

Les peuples des Maya

Sorts sortilèges et sorcellerie

De Mitla Uxmal Chichen-Itza

Ô contrées du soleil et des sucs de la terre

Contrées aux creux secrets aux seins dressés

À la fente cachée par des feuilles de peyotl

Et plus loin encore

Santa Fe de Bogota Lima Montevideo

Brazil — non pas Brasilia, mais Brazil —

Contrées plantées serré comme des dents d'alligator

Ô contrées amazoniennes

Leurs cavaliers leurs amazones

Et leurs assauts du soir dans les pampas et la prairie

(Ô matins à cheval au bois de Boulogne

Opéra opéra de Paris

Arcs de triomphe

Et divas blanches comme des cygnes

Picasso et danseurs à la Nijinsky)

Et Montezuma s'en va aussi

S'en va aussi

Chevauchant un poney

Entre deux haies de jaguars joueurs

Accompagnés de temps en temps par la musique des Cangaceiros

Montezuma s'en va aussi

Traversant les prairies de l'Atlantique à cheval

Avec une enfant assise en croupe

Une enfant aux seins nus

(ô Minehaha — Eau riante)

Montezuma s'en va

Des amulettes sur la poitrine

Des plumes dans la chevelure

Montezuma s'en va

Des plateaux mexicains

Aux plaines européennes

Et quelque chose dans son allure

Évoque Saint-Georges

Quand il prononce des mots magiques

Quand il dit «Quetzalcoatl»

Tandis que les cœurs se réjouissent

Devant la gloire de midi

Devant la gloire des Aztèques

Montezuma s'en va

Chantant clamant

Et psalmodiant parfois

Des mots proches d'Alleluia

Un trèfle dans le cœur

Une lance à la main

Et tandis que l'éclat de sa race

Paraît sur ses dents blanches

Et qu'aux seins de la jeune enfant

Deux perles de lait s'égouttent

Le voici qui arrive

Qui monte sur une colline

Plante un mât au sommet

Pour placer tout en haut

Un aigle deux lotus

Et l'étoile à cinq branches.

Le déroulement de tout vrai renouveau

Ressemble à l'incessant débordement

D'un grand pichet entre les mains des échansons

Ou de fleurs dans des panières pleines

Portées par des jeunes filles aux seins dénudés.

Chacun des débordements

Chacun des renouveaux

Est un enfant qui apparaît

Devant les yeux éblouis des vieillards

Qui ainsi et seulement ainsi

Voyant nus les membres de la jeunesse

Entendant les coups d'ailes des petits d'oiseaux

Ou les chants des filles et des adolescents

Ainsi et seulement ainsi peuvent rajeunir

En recevant leur jeune vigueur

Même si les vieillards ne saisissent pas

Un par un les mots des odes et des chants de guerre

Même s'ils qualifient

Ces chants d'inintelligibles

Inintelligibles

Car les poussins n'ont jamais connu

Les maîtres de l'ancien temps

Et le carquois de la dialectique

De nombreux maîtres de bas étage

D'enseignements rivaux du passé.

Ràga-paràga voilà le chant de guerre

Dans la langue de ceux qui parlent à l'univers

Ràga-paràga de la voix la plus claire

Dans des régions d'anachorètes et dans les plus grandes villes

Ràga-paràga aujourd'hui et demain

Ràga-paràga comme un pas d'éléphants

Qui passent pleins d'assurance

De temps en temps baignés

Par le grand fleuve Zambèze

Ràga-paràga comme les tressaillements des jaguars

Dans les feuillages et sous le regard de tranquilles écureuils

Ràga-paràga comme le battement de la queue d'une baleine

Quand elle jaillit des profondeurs comme Aphrodite

Ou Notre Dame apparue dans l'écume

Et joue dans le soleil à la surface

Écrasant s'il le faut les baleiniers

Si ces chasseurs avides de sa graisse

Persistent plus qu'il ne convient

Dans leur odieuse offensive.

Ràga-paràga voilà le chant de guerre

Dans les champs et dans les cités

Dans les plaines et les montagnes

Dans les rues et les ruelles

Quand dans le monde s'accomplit un fermage

Comme à l'instant du plus complet accouplement

Pareil à une approbation foudroyante

Avec des «oui» des «oui» encore des «oui»

Et s'il le faut lorsque le «non»

Se présente comme un obstacle

Sous le masque d'une virginité

Qu'on doit absolument percer

Si l'on souhaite assurer la suite

Si l'on veut que la mort soit vaincue

Ràga-paràga encore alors

À savoir toutes les fois que le grand bélier réjoui

Béni et bénissant tout débordant pénètre

Renversant portes et murailles

Offrant aux hommes

Des triomphes dignes des dieux.

Ràga-paràga voilà le chant de guerre

Avec un cri sonore

Contre les grands délicats les hyperéthérés

Ràga-paràga frisson profond de la terre

Et vacarme de vagues successives

Qui enfin déferlent sur les plages

Ou bien se brisent écumantes et grondantes

Sur les rochers et dans les grottes

Comme un éclat de coups de cymbales

Au-dessus du son des cordes

Ràga-paràga trompettes plus fortes

Que les trompettes de Jéricho

Et que les cordes de toute potence

Ràga-paràga contre les sophistes

Contre les imbus d'eux-mêmes et les desséchés

Ràga-paràga jets d'eau de l'esprit toujours en fleur et blancs bonheurs de la matière

Ràga-paràga pour l'exercice de la volupté

Ràga-paràga pour la poésie spermatique et de la bonté divine

Du Christ-Adonis érotique et humain

Sève de la terre Ràga-paràga

Antidote à toute mélancolie

Battement blanc velouté d'ailes d'anges

Atterrissant devant nous qui apportent

Non pas l'épée de l'Eden mais pour les affamés

Du lait sucré Nestlé en boîte avec la manne céleste

Ràga-paràga-ràga !

(Ce jour d'hui comme hier et demain)

Si peu abouties que soient les œuvres, si profond que soit le silence (malgré tout palpitant), et bien que le zéro soit formé d'un rond, telle une bouche ouverte, toujours, absolument toujours, le silence et toutes choses inabouties renfermeront un grand mystère bien plein, un mystère plein à déborder, sans vides et sans absence, un grand mystère (comme le mystère de la vie au tombeau) — l'évident, l'étincelant, le débordant mystère de l'existence de la vie, Alpha-Omega.

Lorsque laissant derrière nous Paris nous respirons à nouveau la brise du Saronique, sous la lumière amicale et parmi les fragrances des pins, dans la simplicité des mythes — contemporains et antédiluviens —, telle une salve de cuivres, ou le son vibratoire, martelé des tambours, s'élèvent en jets d'eau étincelants certains mots, mots-oracles, mots d'union et de clef de voûte, mots de portée incalculable pour le présent et l'avenir, les mots «Hourra», «Je t'aime», et «Au plus haut des cieux», et soudain, telles des épées qui se croisant s'unissent, ou le vacarme d'arrivée d'un métro impétueux dans les tunnels souterrains de Paris, les mots : «Chardon-Lagache», «Denfert-Rochereau», «Danton», «Odéon», «Vauban», et «Gloria, gloria in excelsis».

Pluvieux paysages d'automne, lorsque s'en vont les fleurs et leurs joies, que tombent soudain les feuilles, que les cris du plus haut de l'été peu à peu s'éteignent, sur les rivages et les plages où la vague, déferlante et douce, rafraîchissait les corps de ses écumes irisées, avant que décline la saison des mers toujours calmes, avant que s'efface le mois culminant de l'été.

Routes bitumées qui mènent aux villes d'hiver, à leurs avenues de pleurs et de meurtres atroces, pour l'honneur d'un frère, pour du vin versé, pour cela qui n'a pas de nom, que ne recouvre pas l'oubli, avec de blancs et noirs malheurs qui grincent aux poutres, comme la corde des pendus quand le vent agite les cadavres ballants — ces pendules énormes, irrécusables, du destin des grands mélancoliques.

Rude hiver qui vient comme un convoi ferroviaire, sous la voûte basse d'une épaisse nuée — express filant à toute allure vers un point où d'aucuns croient voir les roses lueurs d'un début éclatant, et d'autres une fin palpitant de toutes ses vapeurs.

Pourtant il n'existe point de fin définitive, pas plus qu'aucune loi absolue. Au cœur de l'hiver parfois le printemps fleurit, et au sommet de l'été on trouve un hiver.

Cependant, pour qu'en plein rude hiver le printemps revienne, il faut que puisse monter un jour au cœur de l'homme un ciel bleu, tel un poème, un doux épithalame, que cessent de s'élever à l'infini dans l'âme des cumulus, de lourds cumulus qui enferment, comme dans le grand poème «Howl» de Ginsberg, ou chez Corso dans «Alcatraz».

Mais voici, bien que j'aie relu aujourd'hui les deux poèmes, à la toute fin de septembre, ici dans l'estivale et voluptueuse Glyfàda, tandis que l'été prend fin, tandis que fait son entrée Octobre, tel un empereur vêtu de pourpre, et que s'abattent les pluies d'automne, et que résonne au-dessus des toits le roulement de tonnerre des avions, et que je hume les senteurs de la terre humide, songeant : «Mais suis-je donc en Attique, ou à Londres la mystérieuse, la cosmopolite, dans Highgate ou sur Hampstead Heath ?», tandis que dans notre jardin ne restent plus que quelques rares fleurs et que la nuit tombe tôt sur notre terrasse, ici, où le mois dernier encore les cigales vibraient de toute leur brûlante ivresse, et où tombe à présent la foudre, et où la nuit, dans les cours, hurlent les chiens prisonniers, privés d'amour, ce soir, où j'ai lu de nouveau dans les journaux du soir les nouvelles et leurs malheurs grands ou petits (Une femme s'est suicidée, mettant le feu à ses vêtements. — K. P, un bâton de dynamite dans la bouche, a mis fin à ses jours.), malgré tout cela, ou plutôt, précisément à cause de tout cela, voici qu'en ce soir d'automne, qui sans doute annonce un rude hiver, et bien que j'aie relu Ginsberg et Corso (qui tous deux m'émeuvent tant), ne me reviennent à l'esprit ni les vers de l'un, ni ceux de l'autre, mais par-dessus les vents hurlants, ululants de «Howl», les gémissements universels et les clameurs d'Alcatraz, me montent aux lèvres, en ce soir d'automne, non pas ceux d'autres poètes, mais volant comme l'alouette, les vers de Percy Bysshe l'archange :

.........................................................................

Be through my lips to unawakened earth

the trumpet of a prophecy ! O, Wind,

If Winter comes, can spring be far behind ?

|

He was BEAT — the root, the soul of beatific. Jack KEROUAC, On the road |

Ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — voyez Kerouac le Musagète qui passe, Dionysos en même temps qu'Apollon dans son pantalon étroit, souvent pas rasé, toujours beau, sans du tout craindre le déclin qui l'a nourri, car c'est lui qui apporte, dans son âme et entre ses jambes, la semence d'une grandeur nouvelle.

Ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — Kerouac passe couronné de lumière, buvant le nectar de la vie quotidienne où qu'il se trouve, buvant et offrant le nectar qui coule plus que le Niagara, quand le désir en nous l'emporte et l'homme béni prête serment sur le "par ce signe tu vaincras" de l'amour.

Ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — le grand Jack passe, voyez le donc, en bus, en train traversant les Etats-Unis (Missouri Pacific, Union Pacific, Great Northern Railroad, Rock Island Line), là où paissait le bison jadis et où sifflaient des Indiens les flèches, dans des trains ou des voitures de hasard (Dodge, Hudson, Cadillac, Ford-Galaxy, Ford Thunderbird, et je dirai aussi, avec une émotion plus profonde, la petite, la pauvre, la très douce Lizy, tas de tôle prophétique) le grand Jack passe, des rivages de l'Atlantique jusqu'aux rivages du Pacifique, par les villes et par les déserts (Denver, New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco), des calmes les plus suaves au déchaînement de la tempête sur la savane ouverte, enjambant les grands fleuves (Missouri, Potomak, Susquehanna) Kerouac passe, un mouchoir autour du cou, la ceinture tombant sur les hanches, le poète-apôtre de On the road, le poète des Subterraneans, le grand Jack passe, avec un peu de William Cody dans l'allure et dans ses cuisses robustes, chantant à sa façon des chants pleins, adamiques, des chants voisins de par leur sens profond avec les chants de Walt Whitman, qui renferment toujours toute l'ivresse de la vie et la fraîcheur de la verdure.

Oui, oui, ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — Kerouac le Musagète passe, donnant au mot hitchhiking son sens le plus sacré, croyant en Dieu par les sens, traînant après lui un chœur qui fait le tour de la planète, un chœur de garçons et de filles cheveux dénoués, aux floralies des prairies, sur les charbons ardents des voluptés, sur les charbons ardents des lubricités terrestres ou souterraines (avec le bop, le twist, le rock 'n roll, les voix des nègres), et ainsi, tandis qu'il passe — ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — des entrailles de la terre et des lèvres de la jeunesse universelle jaillit et résonne jusqu'à l'Eden, et jusqu'à l'Eden parvient, cri de guerre et prière, battement de cœur géant d'orgasme qui approche, une clameur immense et souveraine :

BEAT, BEAT, BEATITUDE AND LOVE AND GLORY !

Athènes, 21.11.1963

La porte s'ouvrit, avec fracas se referma. Ceux de la maisonnette s'écrièrent «Qui est là ?» Voyant que nul n'était entré, que nulle réponse n'arrivait, ceux de la chambre conclurent : le vent a dû claquer la porte.

Pourtant le calme était absolu. On eût dit que le temps s'arrêtait. Et malgré tout, derrière la fenêtre close le rideau remuait comme un voile soulevé par des bouffées de vent. Dans la chambre quelque chose brassait l'air auparavant inerte — comme si là-bas, soudain, battaient les ailes d'une cigogne immense, comme si un archange blanc agitait les siennes, apportant la lumière des cieux dans la chambre close au bout de son épée.

La maîtresse de maison abasourdie regarda les autres. Puis tous ensemble regardèrent le vase, posé sur une petite console et tous ils restèrent sans voix... Les fleurs de papier contenues dans le récipient poussaient en un clin d'œil telles des fleurs véritables et l'humble abri embaumait intensément, comme un lieu sanctifié, un lieu saint.

Suivant et entourant les immortels des déserts et des jardins, les plantes mortelles et les humains vivent et existent. Le ciel est sans fond et la mer tout-accueillante. Les humains et les plantes vivent leur vie. À première vue, tout semble extravagant, mais un examen plus attentif de l'ensemble révèle aux yeux éblouis des observateurs que partout existe une étonnante continuité, une structure, une architecture — non pas celle de la science, ou du rationalisme, comme dans les murs de pierre ou les autres constructions, mais qui constitue l'aspect provisoire à de changeants intervalles d'une entéléchie en développement perpétuel, d'une articulation et d'une communication perpétuellement multipliées, d'un mystère en perpétuel accomplissement, que certains nomment Monde, d'autres Chaos, ou Harmonie et d'autres sagesse de Dieu.

Au milieu de cette grandeur infinie les petites choses et même les plus petites ont leur pleine importance et leur inestimable poids. Et au sein de l'incessante présence de l'indéniable ensemble des choses petites et immenses, visibles et invisibles, logiques et illogiques, derrière et autour des immortels, qui poussent dans les précipices et vivent tant dans les déserts que dans les villes, les plantes mortelles, les animaux et nous autres humains, tous ensemble, à l'intérieur et au-delà de l'individu, malgré la mort, dans les siècles des siècles, nous existons, nous prospérons.

Glyfàda, 7.7.1960

Shadrak, Méshak et Abdel-Négo prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor : «...sache bien, ô roi, que nous n'allons pas servir tes dieux ni adorer la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur... et il ordonna à des hommes vigoureux de son armée de ligoter Shadrak, Méshak et Abdel-Négo pour les jeter dans la fournaise de feu ardent... Et tous trois furent jetés dans la fournaise... Et la flamme s'élevait à quarante-neuf coudées au-dessus de la fournaise ; elle se déploya et brûla ceux des Chaldéens qu'elle trouva autour de la fournaise. Mais l'Ange du Seigneur descendit dans la fournaise avec Azarya et ses compagnons, et il rejeta la flamme du feu hors de la fournaise... il y eut comme un vent de rosée rafraîchissant, le feu ne les toucha pas... alors tous trois, d'une seule voix, se mirent à chanter, à célébrer Dieu dans la fournaise...

Livre de Daniel

Azarya, Hananya et Mishaël, Kerouac, Ginsberg et Corso ainsi qu'avant eux le grand flambeau André Breton et sa pléiade, et encore plus avant le cygne de Montevideo Isidore Ducasse, Arthur Rimbaud, Raymond Roussel, Alfred Jarry et quelques autres, comme Henri Michaux et avec eux les représentants d'autres nations, étoiles étincelantes, comme

William Blake

et Shelley

et Poe et Herman Melville

et David Thoreau

et Henry Miller

et ce grand fleuve ce chêne royal de Walt Whitman

et Hegel

et Kierkegaard

et Léon Tolstoï, tout un monde, soleil hardi, père des dieux et des hommes

et Sigmund Freud

et Anghelos Sikelianos

et Aristarque des voluptés et Constantin Cavàfis

et Marx

et Lénine

et Kropotkine

et Bakounine

et Böhme

et Nietzsche

et Victor Hugo

et Mahomet

et Jésus Christ

et aussi voilà quelques années Essenine, Maïakovski, Blok (et je pourrais en ajouter d'autres) comme les jeunes hommes dans la fournaise — chacun dans sa propre langue — même si tous n'étaient pas d'accord entre eux, tous dans la fournaise chantaient et chantent aujourd'hui encore des paroles qui traduites — par d'autres que les rationalistes — ont au fond le même sens, identiques, de même que les feux semblables — du moins ceux de même combustible —, où qu'ils brûlent, donnent une flamme inchangée.

Et les jeunes hommes continuent jour et nuit (les fervents, les brûlants d'entre vous, se penchant dans leur âme, les entendront), les saints jeunes hommes continuent de chanter.

Et tandis que les flammes du brasier, tourbillonnantes autour de leurs corps (ô Jeanne d'Arc ! ô Athanàssis Diàkos !) éclairent de rouges reflets les bâtiments de Babylone, ceux de jadis et d'aujourd'hui et les figures des Nabuchodonosor, voilà que de l'asphalte sale des avenues (lâchez tout, partez sur les routes) et des ombres de ruelles obscures, des entrailles de la terre et du tréfonds de l'âme, des jacinthes et des jasmins des jardins et du fond des récipients où sont les malodorantes ordures (lâchez tout, partez sur les routes), des cris de délices de ceux qui s'unissent et des soupirs de volupté des onanistes, des cris inarticulés des fous et des gémissements des pesants chagrins, comme une lave chaude, ou comme la trompette d'un perpétuel Avènement, mais surtout comme du sperme, du sperme qui jaillit joyeux et impétueux, ils se dressent et rejoignent le ciel (Alléluia ! Alléluia !) les yeux tournés vers les hauteurs, sans brûlure et sans l'usure du temps, béats et prophétiques dans les siècles des siècles (Alléluia ! Alléluia !), érotiques, élancés, barbichus, maintenant et toujours (Alléluia ! Alléluia !) escortés par les anges, maintenant et toujours, et c'est la venue et la nécessité (Alléluia ! Alléluia !), la venue et la nécessité de nouveaux Paradis qu'ils chantent !

Écrit à Glyfàda le jour le plus

chaud de l'été, 17.8.1963

Quand à force de foi et de bonne volonté, mais aussi par nécessité impérieuse et invincible seront créées les conditions et accomplis des travaux non de construction, ou de réflexion, mais d'une tout autre nature, au cœur du futur, au cœur des hauts plateaux et surtout au cœur de tout homme il n'y aura plus alors que la Nouvelle Ville et elle sera nommée capitale de l'indivisible et indestructible Univers.

On ne sait si l'ancienne, qui s'étend face à l'océan au pied du rocher abrupt qui ressemble à Gibraltar, on ne sait si elle sera désertée, ou si elle existera encore ces années-là, ou bien si, immense et vide, elle sera préservée comme exemplaire d'une époque misérable, sinistre, ou pour servir de musée pédagogique, rempli d'exemples à ne pas suivre. Ce qui est certain, c'est que la Nouvelle Ville sera construite, ou plutôt sera créée, et qu'elle sera la capitale du Nouveau Monde, au cœur du futur et des hommes, après des années nombreuses, douloureuses, niaises et ennuyeuses, à la suite peut-être d'un assaut décisif, après la terrifiante bataille d'un soudain Armageddon.

Je n'étudierai pas les détails. Cette époque est encore trop lointaine, pour que nous les connaissions de façon précise, ou a priori. Ce qui m'intéresse absolument — et qui devrait tous nous intéresser —, c'est que la Nouvelle Ville existera, qu'elle sera édifiée. Non pas, naturellement, par des architectes et des urbanistes arrogants, qui croient sans aucun doute, les malheureux, pouvoir d'avance organiser la vie des hommes et déterminer avec des règles, des équerres, des compas, noyant tout et noyés eux-mêmes dans leurs plans égoïstes, narcissistes (marxistement, fascistement ou bourgeoisement), l'avenir de l'humanité.

Non, la Ville Nouvelle ne sera pas construite ainsi : mais elle sera construite par tous les hommes, lorsque les hommes, ayant épuisé tous les refus, les bons comme les mauvais, face à l'éclatante lumière de l'antisophisme — à savoir la lumière de la Vérité sans dogmes, sans voiles — cesseront de plonger leurs mains et leurs pieds dans le sang et les errements les plus graves, et au fond de leur âme, dans une affirmation exaltée, laisseront tous les arbres de l'Eden, avec tous leurs fruits et sans serpents — grâce à Dieu, ou grâce aux Dieux — dans une parfaite liberté fleurir.

Oui, oui (amen, amen je vous le dis), je vous dis la vérité. La Nouvelle Ville sera construite, mais pas dans les terres basses et les marécages. Elle sera édifiée sur les hauts plateaux de l'Univers, mais ne sera pas nommée Brasilia, Sion, New York ou Moscou, cette ville sera nommée Oktàna.

Et maintenant chacun à juste titre s'interroge : «Oktàna, mais qu'est-ce que c'est ?»

Question justifiée, la réponse arrivera bientôt. Mais afin qu'elle soit pleinement intelligible, jetez d'abord un coup d'œil en vous et aussitôt après jetez-en un autre autour de vous, à droite, à gauche, en haut, en bas. Puis fermez les yeux un instant et rouvrez-les brusquement, ouvrant tout aussi largement votre âme. Vous trouverez la réponse devant vous, non seulement compréhensible, mais tangible — corps superbe, animé, vigoureux.

Et maintenant (amen, amen) je vous dis :

Oktàna, mes amis, c'est la jonction de la Terre et du Ciel, où l'un prolongé dans l'autre réunit les deux en un seul.

Oktàna c'est le feu, le mouvement, l'énergie, la parole semence.

Oktàna c'est l'amour libre avec tous ses plaisirs.

Oktàna c'est la poésie à tout instant, non pas seulement moyen d'expression, mais fonctionnement continuel de l'esprit.

Oktàna c'est cette entéléchie par quoi ce qu'il est impossible de faire advenir sur-le-champ sera finalement possible, même la chimère, même l'utopie, peut-être même un jour l'immortalité du corps et pas seulement de l'âme.

Oktàna c'est «moi» qui devient «toi» (et réciproquement) dans un jaillissement de désir, dans une sortie libératrice, dans une union divinisante, dans une adhésion suprême, qui constitue peut-être la Grâce divine, le miracle d'être en soi et hors de soi, chaque fois qu'elle s'accomplit dans l'extase.

Oktàna c'est la vision et l'intuition qui nous amènent à ressentir, à comprendre toute l'angoisse de ceux qui souffrent, les paroles symboliques de Jésus, toute la pensée des athées, les éclairs des prophètes et toute la signification des étincelantes fulgurances de Zarathoustra.

Oktàna c'est (sans pour autant dédaigner la sagesse du grand âge) la conservation à tout prix de l'âme enfantine à tous les stades de la maturité, à toutes les saisons de la vie, car sans elle la plus dorée des jeunesses bientôt tombe en cendres et part et disparaît et à sa place demeure la tristesse, le regret sans espoir et la ride morose.

Oktàna c'est la pleine innocence d'Adam, d'Adam-avec-Ève la pleine certitude.

Oktàna c'est les humains devenant des anges, mais des anges au sexe évident, marqué.

Oktàna c'est le Paradis sur terre, l'Eden sur terre, sans péché originel, au-delà de toute idée de mal, l'inceste lui-même libre partout en toutes circonstances.

Oktàna c'est l'union absolue de l'esprit et de la matière.

Oktàna c'est le maintien du contact jusqu'aux points les plus lointains de l'évolution avec toute source qui constitue vraiment des archétypes de la vie le réservoir sacré.

Oktàna c'est ce qui combat la mort et partout et toujours défend la vie.

Oktàna c'est la liberté véritable, et non cette ironie terrible, qui donne le nom de liberté à ce qui évolue ou stagne dans les limites étroites laissées aux humains par les lois inhumaines des froussards, des aveugles ou des imbéciles.

Oktàna c'est la Cité Mondiale (probable Fédération), de nature non pas politique, mais psychique, laissant intactes les particularités spirituelles de chaque totalité nationale, dans une pleine et indissoluble fraternité des nations, des peuples et des individus, dans le plein respect de chacun, car elle seule pourra en fin de compte, par la compréhension, par des assauts de bonne volonté, et en aucune façon par la violence, supprimer les classes et l'exploitation de l'homme par l'homme, liquider tout cela enfin !

Oktàna c'est partout et toujours une vie dans le plaisir.

Oktàna c'est la justice.

Oktàna c'est l'amour.

Oktàna c'est partout et toujours la bonté.

Oktàna c'est cette allégresse qui fait monter l'âme aux lèvres et aussi, dans les organes appropriés, impétueuse, la semence.

Oktàna, mes amis, c'est l'insoumission absolue à tout ce qui contredit, qui combat, qui entrave la venue d'Oktàna.

Oktàna c'est la non participation et la non réponse par la violence à la violence.

Oktàna c'est ce qu'on entend au ciel comme sur la terre chaque fois que la voix du grand messager, de l'Ange du Seigneur, comme à travers un porte-voix supraterrestre, vrombit.

Voilà en quelques mots bien clairs, mes amis, voilà ce que c'est, Oktàna.

Et maintenant j'ajoute :

Ceux d'entre vous qui sont las de se laisser mener, dans ce monde injuste et stupide, par les menteurs, les sophistes et les démagogues, ceux d'entre vous qui sont las d'être renvoyés par leurs geôliers comme des paquets de chiffons chez Caïphe et avant lui chez Anne, qui attendent que vienne l'Heure bénie, éclatante et louée de chacun, ceux pleins de ferveur, ceux pleins d'ardeur, ceux qui désirent changer la misérable réalité présente, qui attendent que vienne l'Heure, ceux pleins de ferveur, ceux pleins d'ardeur, qu'ils viennent et clamons ensemble (maintenant et toujours, maintenant et toujours) comme une prière et comme un hymne guerrier, clamons ensemble, d'une seule âme, d'une seule voix — OKTÀNA !

Glyfàda, 20.8.1965

Dans certains lieux les mains ont un autre nom. Dans les monts d'Épire volent des gypaètes. La mer plisse et exulte. Sur les places dégagées en mars les enfants lancent des cerfs-volants de papier de toutes couleurs.

Rouges, verts, jaunes et parfois bleus, ces aigles de papier aux longues queues échevelées volent au-dessus de la ville, comme dans les hautes montagnes au-dessus des fougères les aigles.

Extatiques les enfants lèvent les mains. Ils montrent les comètes en papier aux longues queues. Dragons célestes plus haut, les avions grondent et écrivent en fumées blanches au firmament les mots :

KALA LEONA NOLA PY.

L'heure est toute blanche ; l'extase est bleue. La ville fume de volupté. Les enfants agitent leurs mains et, encore, de leurs bouches comme des jets d'eau ces mots jaillissent :

KALA LEONA NOLA PY.

Glyfàda, 9.7.1960

À Conrad Russel Rooks

Un jour que je descendais la rue des Philhellènes, le bitume ramollissait sous nos pas et dans les arbres de la place on entendait les cigales, au cœur d'Athènes, au cœur de l'été.

En dépit de la forte chaleur, la circulation était animée. Soudain passa un corbillard. Derrière suivaient cinq ou six voitures avec des femmes vêtues de noir, et tandis que frappaient mes oreilles des bribes de lamentations, la circulation un instant s'interrompit. Alors, quelques uns d'entre nous (inconnus les uns des autres dans la foule) se regardèrent anxieusement dans les yeux, chacun s'attachant à deviner les pensées de l'autre. Puis, d'un coup, tel un déferlement de vagues rapprochées, la circulation reprit.

C'était juillet. Dans la rue passaient les autobus, pleins à craquer d'une foule transpirante — hommes de toute sorte, minces kouros et hommes faits pesants portant moustache, dames grosses ou squelettiques, jeunes femmes et lycéennes en grand nombre, sur les croupes fermes et les seins palpitants desquelles de nombreux hommes entassés là, comme il est naturel, s'efforçaient (tous brûlants, tous dressés comme le gourdin d'Héraklès), chose habituelle en de tels lieux, la bouche ouverte et l'œil rêveur, de porter la main, geste rituel et considérable, laissant tous croire que c'était par hasard, en raison de l'affluence, que les affolantes rondeurs des accueillantes jeunes femmes et lycéennes étaient la cible, dans les véhicules, de ces gestes voulus et extatiques — frôlements, pincements et frottements.

Oui, c'était juillet ; et ce n'était pas seulement la rue des Philhellènes, mais aussi le Bastion de Missolonghi et Marathon et les Phallus de Délos qui palpitaient frémissants dans la lumière, comme dans les étendues desséchées du Mexique palpitent les cactus tout droits du désert, dans le mystérieux silence entourant les pyramides aztèques.

Le thermomètre montait sans cesse. Ce n'était pas de la tiédeur, mais de la chaleur — la chaleur qu'engendre un soleil vertical torride. Et pourtant, malgré la fournaise et la respiration pressée des gens haletants, malgré le passage peu auparavant du cortège funèbre, aucun passant ne se sentait lourd, et moi non plus, bien que la rue fût brûlante. Quelque chose en moi, bruissant comme une cigale, m'obligeait d'avancer, d'un pas léger, fréquent. Toutes choses autour de moi étaient limpides, tangibles par la vue elle-même, et en même temps cependant, tout devenait presque immatériel dans la fournaise — gens et bâtiments — tant et si bien que le chagrin des affligés lui-même semblait s'évaporer tout entier ou presque, sous la lumière égale.

Alors, le cœur battant à grands coups, je m'arrêtai un instant, immobile au milieu de la foule, tel un homme qui reçoit une révélation soudaine, ou quiconque voit devant lui un miracle s'accomplir, et je m'écriai, couvert de sueur :

«Dieu ! Il faut cette fournaise afin qu'advienne pareille lumière ! Il faut cette lumière pour qu'un jour nous arrive une gloire commune, une gloire pour tous les hommes, la gloire des Hellènes, qui les premiers, je crois, ici-bas en ce monde, ont changé en ferveur de vivre la peur de la mort.»

Un homme athlétique (ce pourrait être l'homme de Néandertal, mais non), utilise des extenseurs à élastiques. Il est presque nu. Durant son exercice, l'athlète étire les élastiques, écartant les bras ou les élevant, et de temps à autre s'accroupissant.

Cependant, cette image initiale en engendre de nouvelles, car en plus du serrement des élastiques il en est beaucoup d'autres, innombrables, puisque les seins sont serrés dans leurs soutien-gorge, et les passagers entassés dans les autobus, les allumettes dans leurs petites boîtes, les fidèles dans les églises et les âmes dans des carcans ou de terribles forteresses. Ce qui crée du même coup le besoin de sortir du lieu où l'on se trouve si confiné — des boîtes, des soutien-gorge, des cinémas, des églises, des Bourses, des tribunaux, des forteresses et des prisons.

Le maire de la ville, à la fin de la messe dans la cathédrale, donne le signal du départ. Tous s'en vont, à l'exception des saints et des petits enfants. Les saints célèbrent les martyrs de toutes les époques, de tous les martyrologes. Les enfants jouent sur le sol de l'église, édifiant avec des cartes à jouer de grands châteaux, dans lesquels s'accomplissent des mystères, des viols, des prières, des disputes, des noces, des baptêmes et des aspersions à coups de bottes de basilic frisé odorant. Les saints comme les enfants agissent en état d'exaltation, et après le départ des fidèles, s'adonnent en toute quiétude à leurs occupations. Et tandis que les fidèles se dispersent aux quatre points cardinaux, dans le lieu sacré (entre-temps quitté par le clergé), les enfants poursuivent leur jeu avec les cartes, et les saints, leurs regards tournés vers la coupole, psalmodient à présent, à pleine voix, célébrant les martyrs de toutes les époques, afin que soit confirmée l'opinion de ceux qui croient qu'ont existé partout et toujours des âmes extatiques, même dans les grottes d'Altamira.

Et les enfants, en toute innocence, en pleine exaltation, continuent de jouer avec leurs cartes, construisant des châteaux. Et les châteaux, avec toujours la même constance étrange, s'élèvent, se dressent et puis tombent, comme les réputations et les gloires, comme le rideau des théâtres, comme tant et tant de cerfs-volants, comme tant et tant de montgolfières.

Qu'importe le départ du maire, des notables et de la foule. Les enfants demeurent, de même que les saints. Le lieu sacré a une haute coupole. Les mots et les bruits résonnent avec une grande clarté. On entend même distinctement la chute d'une petite épingle. Sous la coupole, les enfants continuent de construire leurs châteaux de cartes, et les saints de louanger et célébrer. Soudain, le dernier château à peine achevé tombe d'un coup. Mais il ne tombe pas tout seul ou conformément au désir des enfants. Un violent séisme l'abat et en même temps s'effondre la coupole de l'église et une grande partie des énormes murs.

Et maintenant l'opinion prévaut, parmi les habitants de la ville, que le maire a bien fait de partir à temps accompagné du commun des mortels, des notables et de la foule, d'autant plus que le séisme n'a frappé que la cathédrale. Cependant — et c'est cela qu'il faut graver sur les tablettes —, au milieu des ruines, au milieu de la désolation, les enfants insouciants continuent de jouer avec leurs cartes sur le dallage de l'église et les saints, impavides, continuent de psalmodier, louant et célébrant, tandis que le vent qui tourbillonne et siffle dans les ruines, apporte un accompagnement mélodieux aux psaumes des saints et des chuchotements passionnés des enfants.

Et maintenant je dis, qu'importe si se sont écroulés la coupole et les murs. Qu'importe si le lieu sacré n'existe plus. Le lieu est recouvert à présent par la coupole céleste, plus haute et supérieure à l'autre, plus haute et supérieure et inébranlable, remplie de lumière et d'éternité.

Quand le corps du silence est vivement agité, comme une femme jouissant dans son sommeil, ou lors d'une ardente étreinte amoureuse, ou comme le corps d'une jeune fille prise d'une fureur sacrée quand le silence le plus profond est au bord de devenir source ; quand sans motif, et de façon inespérée, une petite fille relève sa robe et révèle à tous le tendre abricot de son pubis, dans toute sa grâce duveteuse et gonflée, sans pudeur, sans honte ; quand une écolière à son pupitre soudain se dresse devant l'institutrice, face à la classe éberluée, et dans d'évidents tremblements rend des oracles en des termes sublimes ; quand lors d'un calme plat violemment bruissent les feuillages des arbres comme si se déchaînait un grand vent ; quand du tronc d'arbres sans résine sort une sève épaisse et que les jeunes lotus mûrissent le temps d'un éclair ; quand sans la moindre pluie la terre autour de nous se mouille, comme à l'approche du jaillissement d'eaux secrètes, ou que soudain s'ouvrant à nos pieds un cratère montre jusqu'au fond les entrailles rouges de la terre ; ou encore, quand la nuit les étoiles scintillent trois fois plus sous la voûte céleste et que les tiges dressées vibrent et que toutes les fleurs et même les bourgeons s'ouvrent tout grand d'un coup ; quand toute la création est en liesse et que certains buissons s'enflamment sans se consumer — alors, ô alors du bout du monde et de l'univers, un message pareil à «Le Christ est né», un grand message arrive pour tous :

«Âmes et corps, soyez en joie ! Eros a gagné la bataille ! L'Hadès est vaincu. Ce soir est né un enfant divin ! Ce soir est né un grand poète !»

Par les douces journées de septembre, quand il ne pleut pas encore, que l'écoute des bruits est plus faible et le goût des heures plus fort qu'en été, que dans les jardins s'ouvrent les grenades, que vibrent les tiges des fleurs toutes droites, que les ibiscus flamboyants palpitent dans leur pourpre, tous pareils à des mariés pleins d'assurance qui frappent à l'huis de leurs belles, alors, comme si c'était toujours l'été (car quelle que soit la saison, le désir est toujours estival), les âmes sont dans l'allégresse, et l'Amour, l'archange le plus blond du Paradis, s'exclame pour tous les corps qu'il touche :

Jette tout et dévêts-toi.

Oublie tout ce qui fait peur.

Printemps, hiver ou été —

en tous lieux et à toute heure —

mon épée vient avec toi.

Bien des années ont passé, et dans le même temps (au loin) seulement trois ou quatre bateaux. Mais ces bateaux ne se sont pas arrêtés, n'ont pas remarqué, pas vu l'étendard de la solitude, l'étendard de la vérité lointaine, qui jour et nuit, en vain, claque au point culminant de l'île, ils n'ont pas vu le chiffon blanc, tout ce qui reste du trois-mâts «Terre promise» qui sombra corps et biens (pour une cause inconnue) à l'exception d'un passager, loin dans les mers du sud.

L'île est fertile, couverte de verdure. Riche en noix et en fruits. Riche en oiseaux (des oiseaux de Paradis), en animaux. Mais elle n'a qu'un seul habitant — le naufragé.

Cet homme est ingénieux et vigoureux. Il a inventé bien des choses. Il a réalisé, sans aide aucune, des travaux que jalouserait une communauté nombreuse d'industrieux ouvriers. Oh oui, si cet ermite n'était pas seul, il serait comme le roi d'une contrée bénie.

Mais qu'est-ce qu'un royaume, qu'est-ce qu'un roi, même si l'on choisit l'Eden comme territoire, quand dans la solitude la plus absolue, on exerce son pouvoir comme quelqu'un qui verse de l'eau dans un tonneau sans fond, comme quelqu'un qui ouvre et ferme une lourde porte qui ne mènerait nulle part. Qu'est qu'un roi quand le monarque n'a même pas le droit de dire : «Je m'appelle Adam».

Bien des années ont passé et le naufragé attend toujours. Ses mains sont devenues calleuses, sa peau a bruni sous les rayons brûlants intraitables, qui font gonfler les fruits et blanchissent les ossements des charognes, là où les laissent à nu les vautours et autres carnivores.

Bien des années ont passé, et aussi trois ou quatre bateaux, sans approcher, sans s'arrêter, sans voir... Des rivages aux buissons, des plages aux denses végétations, le temps a planté ses coquilles. Çà et là, sur le sable, se pétrifient sous le soleil les cadavres noirs des tortues mortes. Cependant la mer n'a rien apporté d'autre sur l'île que le bouillonnement de l'écume, que le clapotis des larges vagues, qui ne savent rien d'autre que leurs propres secrets.

Oh si seulement jaillissait des noires abysses, oh si apparaissait du moins, ne serait-ce que de loin, un grand cétacé ! Alors sans doute pourrait se reproduire, en juste odeur de sainteté, en saveur douce de sel humide, l'ancien miracle de Jonas. Oh oui, si passait par l'île cette gloire des océans, la baleine, la reine des mers, la grande souffleuse ! Même si elle ne se montrait qu'au large, la montagne flottante, même si la trombe ne se laissait voir que de loin, même si elle n'approchait pas tel une nef bénie, quel heureux présage déjà ce serait !

Mais jusqu'à aujourd'hui, jamais on n'a vu passer la baleine, son pompon liquide nulle part n'est apparu. Seuls les galets du rivage, le sable lisse et plus loin la mer si large s'étendent et s'étendront alentour de l'île, telle une éternité inexorable et morne — jusqu'au jour où viendra la baleine (qui viendra sans aucun doute, mais quand ?), éclaboussante et criante, sa tête énorme sortant des eaux, luisant comme la proue d'un navire.

Cependant, pas moyen de savoir quand cela se produira, et le naufragé attend toujours. Les souvenirs, bien qu'ils aient conservé leur teneur en sentiment, ont perdu leur netteté. Les mots eux aussi ont perdu leurs contours sonores, et désormais ressemblent à de l'argile, à l'aide de quoi l'ermite modèle de nouveaux mots (réceptacles nouveaux des mêmes anciennes notions), des mots totalement à lui, des mots que l'ermite profère en communiant avec ce qui l'entoure, ce déferlement orgasmique de tous les éléments, lorsque souvent, dans les fourrés ou sur le rivage, il se lève et crie : Àhar, lamir, iskhar, manik, noùma, rapànda, ànda ! ajoutant à ces mots d'autres du même genre, tous prononcés avec une telle passion qu'ils semblent sortir non pas des lèvres d'un mortel, mais de la grande bouche du ciel au-dessus de l'île : Pàthe, singa, allasoni, pèngge, kimè, vonda, ounòra ! dit d'une voix si tonnante, que d'un rivage à l'autre et à l'intérieur luxuriant des terres l'île retentit d'un écho géant :

«PÀTHE SINGA ALLASONI PÈNGGE KIMÈ VONDA OUNÒRA !»

Et c'est ainsi que tous les jours, tantôt à l'aurore, tantôt à midi, parfois même la nuit, surtout à l'heure où les singes, célébrant la création, s'accouplent sous les arbres, l'ermite, se trouvant lui-même en pleine érection, en solidarité pleine et entière avec la faune copulante qui l'entoure, s'exclame :

«KÀME LÀMA HAMI AKHMAR PÀNE AMBOR ELMÀNA !»

Et sa voix contient toujours une passion si effrénée, que l'île où l'ermite règne seul semble tonitruer longuement tout entière avec lui, tantôt : «KÀME LÀMA HAMI AKHMAR PÀNE AMBOR ELMÀNA !», tantôt : «PÀNE OOOH-OOO AAAH-AAA OÙA-OÙA ELMÀNA !»

Et cela chaque jour, car le dur labeur ne suffit pas, ni le repos, ni la rêverie, ni les jaillissements voluptueux du sommeil, et cela tout le temps, de jour et de nuit, jusqu'à la venue de la Baleine, l'arrivée du grand cétacé, la Baleine, la Baleine, le Messie tant désiré, apportant l'allégresse aux visionnaires, offrant bonheur aux humains et justice aux anachorètes, aux ermites, aux précurseurs.

(Oktàna)

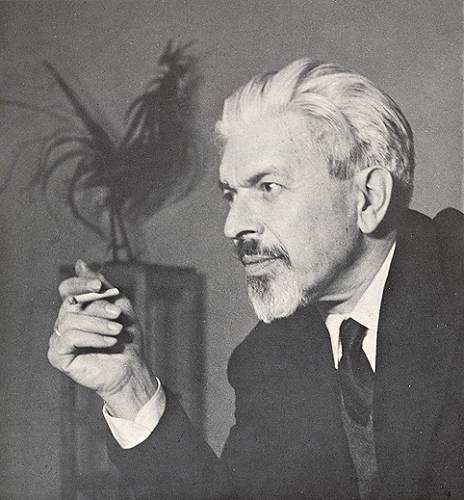

Luxe, luxure, luxuriance : on pourrait presque résumer ainsi l'œuvre d'Andrèas Embirìkos, l'un des poètes majeurs du XXe siècle grec. Il vécut entre 1901 et 1975, voyagea beaucoup hors de Grèce, connut André Breton et bien d'autres et introduisit dans son pays, outre le surréalisme, la psychanalyse qui devint son métier. Son premier recueil, Haut-fourneau, en 1935, secoua violemment une poésie grecque alors un peu sage par ses images délirantes et son refus des conventions littéraires ou morales. En 1945, Domaine intérieur prenait ses distances avec l'orthodoxie surréaliste tout en affirmant dans une langue incroyable, d'un archaïsme à la fois aristocratique et déconneur, une sensualité exubérante, un amour inépuisable pour la chair des femmes et aussi celle des mots. Merveilleux Embirìkos, qui tournant le dos à la grisaille et la noirceur du monde, nous entraîne dans des jungles d'images, chantant à jet continu la beauté des corps et l'éternel retour du désir.

Si j'ai tardé à traduire Embirìkos, c'est que d'autres s'en occupaient, que des publications se préparaient, disait-on. Ne voyant rien venir depuis vingt ans, sinon Haut-fourneau, traduit par Jacques Bouchard pour Actes-Sud, j'ai décidé qu'il était temps de m'y mettre avant que nous soyons tous morts. Je donnerai ici toute l'année des extraits de deux recueils posthumes, alternant les vers libres de Ce jour d'hui comme hier et demain et les poèmes en prose d'Oktàna. Certains de ces derniers ont été publiés dans l'Anthologie de la poésie grecque contemporaine en Poésie/Gallimard. Le reste, inédit.

Je voulais associer à mes traductions celles de Michel Saunier, grand traducteur devenu trop silencieux, dont je crois savoir qu'il a dans ses cartons tout ou partie d'Oktàna. Il me répond qu'il ne retrouve plus son Oktàna français ! Pour rendre hommage au talent de mon confrère, je ne peux que conseiller à tous une autre de ses traductions, superbe comme toujours : Argo, nouvelle d'Embirìkos, chez Actes-Sud. On constatera que lui et moi n'avons pas systématiquement essayé de traduire la katharèvoussa (langue savante) du poète, considérant que le français ne s'y prêtait guère et que l'essentiel était sans doute ailleurs.

Embirìkos est aussi l'auteur d'un énorme roman érotique, Le grand Oriental, publié longtemps après sa mort et qu'on ne lira pas de sitôt chez nous : le goût de l'auteur pour les très jeunes filles déchaînerait les foudres de nos ligues de vertu...

Andrèas Embirìkos. |