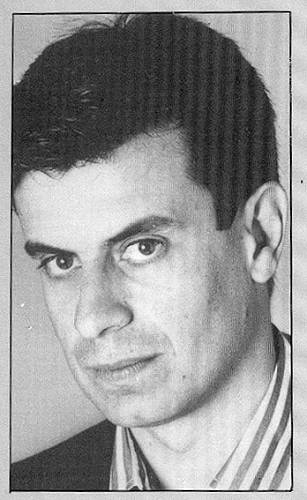

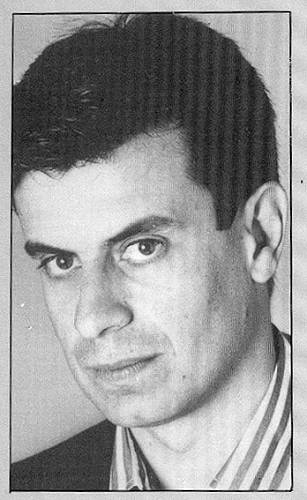

Dimìtris Houliaràkis.

Je sentis sur moi le poids du temps

et la vie m'apparut comme une fumée un rêve

s'effaçant dès que le jour le touche

une lampe quand son huile épuisée

sa flamme en vain s'obstine.

Je voulus m'éloigner pas moyen

mon corps lourd attendait la terre.

Je me mis à trembler pleurer me découvrant

moi aussi mort anonyme

dans les rangées sans fin des trépassés

un défunt oublié des années dans la terre

un défunt qui marche courbé

dans les steppes glacées de la mort

Je regrettai ma vie les jeunes années

quand mon corps désespérément luttait

pour dompter ses élans mais l'espace

que je reçus n'était qu'une pierre

d'où contempler le chagrin de mon âme.

Et soudain je vis une église et je vis

les terribles îles je sentis

la grange obscure de mon corps.

Avec peine la porte s'ouvrit vision lugubre

on eût dit la veillée d'un défunt

l'accompagnement d'un défunt.

Je m'écartai regardai égaré

et j'entendis alors une voix dans mes entrailles

déroulant une histoire oubliée :

Dans le déchirement de l'abandon final

du corps dans la solitude de la pierre

qui soudain pousse droite et froide sous la tête

se trouve le point que tu recherches

quand tu y seras

n'hésite pas un instant

le noir sentier qui s'ouvre devant toi

suis-le écarte les feuillages

puis fais halte le cœur pur

devant les blocs entassés en désordre

que ceux qui savent appellent rempart

mur des lamentations des larmes

à la lueur de la lampe tu verras

d'un côté toi vivant pleurant

de l'autre le mort qui lui tend

suppliant la main.

Et je vis autour de moi les dépouilles sinistres

les restes épars de mes jours

qui brûlaient lentement jetant de tristes lueurs

sur des murs battus abattus.

Sorti sous un ciel de pierre

j'avançai dans les oliviers cherchant

dans le fruit âpre un réconfort.

Mais voilà qu'ils étaient durs et froids et en guise

de fruit des blocs de pierre.

Sur une pente raide je t'ai trouvé qui attendais

et je crus que tu me tendais la main

pour te retenir

ton vêtement gris cendre effleurait

les asphodèles rehaussant

de l'instant l'éclat surnaturel.

La pierre dessèche la vie la pierre

est sans entrailles dis-tu avant d'étendre

autour de toi la trame du silence.

Une force invincible me courba

et je sentis une odeur de rance

agenouillé en larmes devant toi

je t'appelai et te crus mon père je t'appelai

et te crus mon frère.

Plus loin je vis mon cœur ouvert

un très ancien bloc brûlé au vent du sud

un bourgeon fleurissant ce matin

je regardai les yeux clos et vis

à travers les branches du précipice

à travers le suaire lourd que jette

sur nous le brusque vent du nord.

Un air épais à présent se concentre

au-dessus de ce coin désert

les heures se sont éteintes et les vents

regarde-les qui attendent

mon premier pas dans le vide.

D'un bout de la vie à l'autre

je passerai d'un pas lent

et dans mon cœur coulera

une eau amère et la mémoire

délivrée s'envolera craintive allumant

au néant une veilleuse éternelle

La mer à présent vire au noir

la nature est figée dans l'attente

l'éclair ne se cache pas à l'œil exercé

et l'ombre fuyante qui éclaire

une vérité morose une vérité

plongée dans le rêve des pierres.

Au-dessus de mes jours veille une lourde cloche

mon seul héritage l'oubli

(La dépouille des jours)

Bouche ne vois pas l'Érèbe

qui craque et s'ouvre devant toi

bouche ne t'affole pas sur les cimes

n'incise pas ta langue au rasoir

bouche ne crache pas tes petites dents

ne te ferme pas ne t'ouvre pas

bouche ton sang mis à mort

tiens-le contre ton palais

La boîte noire de notre vie

qui la trouvera dans les débris calcinés

qui l'en sortira délicatement et qui

se penchera sombrement sur elle

pour étudier les causes de la tragédie ?

Et quand bien même, à quoi bon, puisque

est arrivé ce qui devait arriver

puisque tout pâles nous retournons sur le dallage

défoncé de nos jeunes années

sans plus connaître personne

sans rien chercher.

Ainsi donc mieux vaut qu'elle disparaisse

notre boîte noire

qu'elle pourrisse quelque part dans les champs

que l'herbe sur elle s'étende muette

et totalement la recouvre

ne laissant qu'un renflement du sol

et c'est tout.

Ils disparaissent les footballeurs

de notre jeunesse

dans l'indifférence générale

ils disparaissent ils vont vers leurs amis

qui attendent à Superga

ils disparaissent icares dans leurs avions

— leurs visages avant le choc

un instant seulement s'étonnent —

ils disparaissent nos amis nos parents

ils embarquent vers des ports secrets

et nous disparaissons hélas nous aussi en silence

nous nous rappelons nos jours de gloire

nos heures brillantes

et nous pleurons.

Indécis passifs pitoyables

comme Elpinor nous avançons dans la vie

sans donner ni recevoir

sans efforts inconsidérés

traînant nos jours muets

jusqu'au dernier souffle

improductifs.

À nos obsèques de rares amis

viendront glacés maussades

ils sont partis comme ils ont vécu

diront-ils.

à la mémoire du poète Còstas Karyotàkis qui s'y noya

Nuit revêts d'un humble lambeau

le corps qu'a emporté la vague

jouet déglingué que la vie rejeta

aux rivages déserts de l'Épire.

Envoie un voile vaporeux

couvrir le front glacé les yeux

verse une brise de mai souffle chaud

sur les membres blêmes les lèvres

mauves à présent scellées

Nuit mon amie défais les cheveux

qu'ils attirent le corps dans la cascade noire

enferme-le doucement dans ta folle étreinte

dans ton sein parfumé qu'il y trouve

un dernier havre à l'abri des vents

(Superga attend)

Lâche tes chiens féroces Fiumicino

aiguise tes couteaux jette

sur moi tes lumières

puis libère-les qu'elles me démembrent

que tes sirènes étouffent mes hurlements

éparpille mon peu d'habits

dans le tourbillon des vents

creuse mon tombeau dans tes champs immenses

au milieu du grand couloir

enterre mon corps oublie-moi là

sans croix sans nul autre signe

seuls aromates la graisse des moteurs

de ses pilotes les sueurs froides

et peut-être qui sait un jour

sur ma tombe un DC 10

avec son huile son kérosène allumera

une veilleuse funèbre

Quel vent quel orage Seigneur

peut libérer ta colère tes mains

et les poulies qui feront descendre

le corps dans sa fosse humide

quelle poussière se lèvera quelle clameur

chemise blanche à même la peau

nous vêtira de terre ?

Pendant des nuits Seigneur nous restons muets

voyant se dresser nos poils et nos ongles

face à l'éclair qui les brûlera

pendant des nuits nous écoutons la langue

sa respiration terrifiée, la parole

que nul n'écoutera jamais

pendant des nuits la main cherche l'autre main

en bas au fond dans la carrière

obscure de la peur.

Seigneur prends tes serviteurs en pitié

pardonne aux pauvres que nous sommes

nous ne savions pas ce que nous faisions

prends avec toi dans les ténèbres

notre âme.

(Superga attend)

C'était ce n'était pas l'aurore

je me trouvai marchant livide au long des rues

d'un bourg que terrifiait le prodige.

Entre les grilles une lueur pâle

souvenir d'enfant mort vingt ans plus tôt

chant d'oiseau expirant pensai-je râle ultime

d'un homme poignardé dont la vie

s'éteint dans la poussière.

Et je vis le cheval seul au loin et je vis

les tristes heures s'allumer une à une

un chant s'éleva sombre funèbre

qui se changea en pleurs.

Lentement monta la voix grêle apeurée

mince tremblante face à l'arrogance

aveugle de la sauterelle rouge.

Mais qui donc était mort qui pleurait-on ?

Pas de réponse ; un brouillard

s'étendit alentour.

Je sentis une brise glacée

et je me vis entièrement nu

un frisson parcourait mes membres

et je pressai le pas

il me semblait chercher

sans trop savoir quoi.

C'était une époque indécise

comme un avril en plein hiver

dans un pays sans ciel

sans le moindre bruit d'animaux

Où étais-je impossible à dire

lieux familiers pourtant

comme s'ils venaient d'une autre vie

ou de brumes rencontrées en rêve.

Je regardai autour de moi je découvris

une sorte de tombe toute fraîche

un vent éteint roula plus loin

et j'entendis des paroles affligées

je m'approchai je vis

la fosse qui s'ouvrait profonde

ma fosse et moi.

Tout ici bas oublié obscur

le pas incertain mesurant l'herbe

le silence partout épais intemporel

chair molle et paupière lourde

non de sommeil mais de mort.

Torpeur et léthargie partout enserrent

mon cerveau la pierre a laissé je crois

son huile sainte couler sur ma langue

et je m'abandonne à sa froide sorcellerie

jouet entre ses doigts raides

proie de la noire étreinte.

Je vois d'étranges formes je vois des ombres

elles me font signe leurs lèvres bougent

et pas un son n'en sort

pleines d'une lourde tristesse

debout arbres couleur de cendre

elles plient et s'agitent au vent

un chant de deuil passant leurs gencives nues

formes trompeuses des vieux des vieilles tendent vers moi

leurs mains flanqués d'enfants livides

d'adolescents de jeunes filles d'hommes d'âge mur

de femmes au voile noir j'avance au milieu d'eux

touche leurs haillons vois leurs visages

leurs vies gâchées

en tâches insignifiantes et je crie frères

mes frères dans vos terribles ténèbres

ne m'oubliez pas mais ils ne peuvent entendre

âmes et ombres ailes battantes là-bas

n'ont que paroles muettes et que regards

aveugles et elles s'en vont.

(à suivre)

(La dépouille des jours)

Son pauvre père quiconque se rappellera

et communiera dans l'ombre

avec ses larmes noires

le front de sa mère quiconque embrassera

faisant trembler la flamme

d'une bougie sur ses joues blêmes

sa propre dépouille quiconque veillera

et dans les heures du sommeil

sans éveil se perdra

la folie quiconque touchera

c'est lui qui sera l'Elu

et il ira prêcher.

Je pense à elles au déclin du jour dans leurs chambres

traînant sans but leurs pas lourds

muettes l'œil terne examinant

leurs vies désertes.

Elles parlent à voix basse

avec l'homme à jamais disparu

à qui par un soir de cendre

elles ont fermé les yeux.

Puis serrant la robe de chambre sale

sur leur corps maigre flétri

elles fixent un regard mort

sur la rue vide et sombre.

Comme je les plains ces femmes

ces vies peu à peu éteintes

pareilles aux cierges d'une chapelle perdue

qu'on alluma et qui se consument seules.

Visage aimé aux yeux éteints posés sur moi

tes cheveux noirs ont perdu dans le sable

leur couleur tes lèvres sont glacées

et tes joues roses ont blanchi comme la mort.

Beau visage qui es-tu

quels étaient tes aïeux quels tourments t'ont brisé

quels heureux corps t'ont touché

Visage adoré je n'ai pour toi

que des mots tendres tu me ressembles

toi solitaire dans le musée froid mausolée

moi seul aussi au désert du monde.

(La dépouille des jours)

Où tournerai-je où entrerai-je

dans quelles galeries quelles inavouables eaux troubles

s'est perdu le sens la substance inaltérable

que tète un essaim de mouches quelle imposante abysse

et quelle cloche à matines au-dessous de moi battra des ailes

quelles mains s'agiteront quels yeux seront ouverts

quels fronts récolteront l'aberrant baiser qui regarde

par dessus la plus haute marche

au-delà plus rien n'est rien

les jours aveugles seulement et les mois

pleins d'iode et de pansements les mois

et les soirées se levant vers l'arrière

et une voix en moi demande

quels mots quels doigts quelles peaux dois-je dire

dans ces buissons où le gibier

attend renâclant par à-coups

depuis des années l'inévitable chasseur

quels mots quelles couronnes quelles eaux courantes

laisserai-je sur les fronts anonymes

sur les fronts vides

les fronts infortunés tout froids.

et comme si l'entendaient

par leurs oreilles coupées les voleurs de bétail

comme si le regardaient des yeux éteints

au Samedi saint le sommeil s'est déchiré

laissant tomber des milliers de cierges

que tenaient des filles maigres et la fièvre

a ouvert un sillon dans la terre sèche de l'esprit

l'ombre a fleuri cuivre oxydé

et la nuit a ouvert la prière a ouvert

ses possessions la rambarde tordue

a ouvert tranquillement les eaux usées de la mort

la peur a semé langage étrange le tonnerre a semé

la chair a balancé les fleurs cendreuses

d'Avant d'À présent d'Après et immobile

a pris sur elle toute la panique de la pierre.

Viendra l'heure qui ne connaît d'autre aspect

viendra l'instant qui ne connaît d'autre sommet

à la nuit dans l'ombre penché

et le corps humilié s'inclinant sans un mot

ira s'étendre amer sur le Seuil.

J'ai laissé des herbes et des rivières au jardin de ma tête

écumer j'ai laissé des teintes mauves

d'automne des rochers des joncs serrés

qui n'arrivent pas à brûler pourtant

pour obstruer l'entrée du rêve.

Que la parole se lève en des prairies sauvages

que le simandre de bois sur des rives imprévues

résonne et que le deuil du corps

une fois seulement dans la vie traverse

de part en part le cocon pierreux de son silence

je ne saurais le nier.

Ici donc j'attendrai ici

pour goûter au recul du chaos

et traverser du sommeil les Symplégades

ici j'attendrai

de distribuer l'ultime vérité

aux yeux assoiffés des fidèles

ici je ressusciterai encore et encore ici

pour vivre dans ma mort noire.

(La dépouille des jours)

La flamme éteinte par un souffle glacé

je reste oubliée là un temps incalculable

passent des filles qui me font signe puis des femmes

puis des vieilles puis plus rien et moi j'attends

mais quoi ? — vêtue de noir — pourquoi ?

mon corps s'est voûté je suis pleine de rides

tirer sur mon châle arranger mes cheveux

à quoi bon depuis l'Oural jusqu'au fin fond

du Kamtchatka nul n'est plus là.

J'entends seulement une cloche une lourde cloche

fondue à l'ancienne sur le sol russe

le bronze bouillonne dans la matrice de terre

et sans arrêt les ouvriers frappent et frappent

j'entends une cloche une cloche sans cesse à mes oreilles

— les ouvriers frappent et frappent — indolente et funèbre.

Je n'aime personne je ne me souviens de personne

mes doigts mes poumons sont figés

désert glacé mon esprit sombre dans mon corps

en longs manteaux des ombres sillonnent la neige

soudain je deviens à l'hippodrome de Byzance

un jeune serviteur fasciné regardant

s'ébrouer dans l'enclos de fiers destriers

soignés par des étrangers misérables

aux façons grossières en absolu contraste

à l'absolue noblesse des animaux.

Et me voici dans un navire qui prend le large

ne voyant ni terre ni ciel mais seulement

les murs jaunes les pâles veilleuses tremblantes d'une ville

la révélation se traîne sur des voix basses

partout le gel une lumière sale

et ma vie enfermée en cet instant.

(Loubianka : à Moscou, prison bien connue et siège de services de la sûreté de l'état soviétique. Anna Akhmatova s'y rendit après l'arrestation de son premier mari, le poète Nikolaï Goumiliov, qui fut exécuté en 1921, mais aussi lors des arrestation suivantes, de son fils, Lev Goumiliov, et de son troisième mari, l'historien d'art Nikolaï Pounine, qui finit par mourir en prison.)

Un amour brûlant aveugle

sans limites et sans retour

voilà ce qui t'a obscurci l'esprit

ce que les autres ont appelé trahison

n'était l'ultime effort pour sauver celui

que tu aimais plus que ta vie ;

certains ont évoqué un arrangement

avec les prêtres mais moi je sais

ce sont là mensonges et honteuse calomnie

les misérables Pharisiens t'ont pris au piège

se sont servis de ton âme naïve

pour s'assurer de Lui.

Calme-toi maintenant Iscariote calme-toi

grimpé sur le figuier

la corde au cou

les années passant tu ressembles

à un rameau en cendres un de plus

(un peu tordu un peu mis au ban)

sur le large tronc ;

le sang de l'injustice racheté par la douce

rencontre offerte par cet arbre

aux voyageurs à pied aux travailleurs des champs.

(Vie recluse)

On dit que par delà les mers et les terres

il est une île et des rochers rugueux au bout

où des vies rugueuses et des âmes racornies

dans des ruines ont trouvé refuge.

Les murs gardent des marques de fumée

et le soir un cortège fou de danseurs hideux

sort avec pipeaux et tambours dans Broadway

(ainsi nomme-t-on dans la prison l'étroit couloir

entre les cellules — dans l'une on fête

Thanksgiving dans l'autre les gars sur la tête

ont des citrouilles de Halloween

ailleurs on pend un noir en chemise de nuit crasseuse

les mains liées dans le dos).

Oui les torches se multiplient

les bourgeois du Klan sont en route pour casser

des crânes l'essence coule au bloc D

sur les quais le transfo les génératrices

l'air est épais bien que tournent

lentement les ailes du moulin géant

on attend une lettre en vain.

Éteignez la lumière, éteignez, le shérif et son détachement

ont gagné les collines les vieilles Chevrolet grincent

«Qu'est-ce que c'est, qui est là ? Halte-là !»

On dit que par delà les collines il est un lac

Muir Woods déborde d'immenses séquoias millénaires

des ruisseaux cristallins rafraîchissent les premiers indigènes

ceux qui sans savoir s'égaillent dans la forêt

ne détiennent pas le lourd destin le sang honteusement versé.

Leon Whitey Thompson, Papillon, Al Capone,

l'Homme-Oiseau, tous les autres, soyez prêts.

Par delà la barrière les autoroutes

encombrées de camions l'industrie n'arrête pas

des trains-containers apportent le tumulte aux terres rouges

d'Arizona tout le pays halète en dormant

rêve d'une abondance multicolore vrai rodéo

le conte de fées s'achève ici sur les matelas douillets

dans les plumes d'oie du vieux grenier

la douce odeur du bois pourri lessivé

et la tarte aux pommes qui gonfle dans le vieux four à bois

tous à présent docilement attendons

la première lueur de notre nouvelle journée

(de ce ciel bas personne jamais ne s'est évadé).

(Vie recluse)

Ils sont couchés s'étreignant désespérément

entre eux rien que la lave et les siècles

les vêtements de l'homme sont d'un noble

elle une femme du peuple — pas une esclave — plus jeune que lui

ses mains sûrement piquetées de henné

ses cheveux savamment tressés

à la mode de ce temps-là

ses lèvres embaumaient sans doute la myrrhe de Syrie

mais tout cela nul autre ne l'a vu

dans la chambre de l'hôtel bon marché

c'était un couple illégitime sans doute.

Ce qui ressort de leurs attitudes la peur

non du spectre de la mort qui vient

mais la peur d'être séparés.

En cela du moins le Vésuve a été doux —

à l'instant de les séparer les unissant

à jamais dans un rugissement ultime.

Maintenant je le sais je ne trouverai pas ce lieu que je cherche

avec fureur si longtemps

sans compter peines et privations

sans ménager mes compagnons

plus d'une fois trahis.

(Ils ne doivent pas, mes compagnons, soupçonner

que dans ces divines montagnes ils s'échinent en vain.)

Du fond de la gorge monte la voix de l'Urubamba

près de nous des oiseaux gazouillent — se moquent-ils ?

et la pluie tombe sans trêve monotone et grise.

Nous ne verrons pas le Temple du Soleil c'est écrit

nous ne retrouverons pas ceux que nous aimons

nos clinquantes armures sont ternies

et je vois une ombre (prélude à s'entretuer)

gagner le regard de chacun de nous.

Ce lieu peut-être l'avons-nous entrevu

mais Virakotsa nous a rendus aveugles

ou l'a couvert d'épais nuages

et nous rongés par l'alcool et la fièvre

nous l'avons pris pour un rêve puis oublié

une fois nos yeux rouverts.

Cette jungle je le sais à présent

cette jungle va nous engloutir

et l'Inca tout-puissant nous couvrir d'injures

pour notre imprévoyance notre arrogance notre rapacité

notre destin — quoi de plus juste —

c'est dans ce lieu nous perdre à jamais.

|

Sur le chemin de Huinay Huayna au Machu Picchu au lever du jour le jeudi 16 décembre 1999 |

(Vie recluse)

Guadalcanal, je t'ai vue surgie de l'océan

le crépuscule te rendait incertaine

la végétation folle trompait les sens.

qui es-tu vérité mensonge comment savoir

dans le sable creusé la vision terrible

d'un homme qu'a rendu fou le barrage des bombes

à l'horizon se dressent des colonnes d'eau

ça sent la sueur la pisse et le soufre

Guadalcanal, tu es ces montagnes indestructibles

ces oiseaux de paradis ces serpents

tu es cette jungle pourrie ces pieuvres pourpres

la solitude qui tue l'embuscade sournoise de tes buissons

Guadalcanal, tu es les eaux glacées

les brumes soudaines la bruine d'après-midi

la boue les plages et leur démence

la mitrailleuse faucheuse les coups étouffés dans la nuit

la cervelle éclatée les mouches dessus

tu es l'agonie les larmes les supplications

et cette balle tirée pour moi.

Guadalcanal, tu es une effervescence de l'âme

que peuplent combien de fous combien d'illuminés

combien d'enfants en liesse rêvant de te voir

Guadalcanal, tu n'es rien et tu es tout

tu es un spectre qui palpite sur l'écran vide

avec vieux sous-titres glaces et graines de tournesol.

Guadalcanal, jardin de rêve jardin de mort

j'aime ton allure étrange

les autres une fois partis je serai là encore

à plat ventre dans les hautes herbes

les oreilles bourdonnantes

après la foudre de ton orage virginal.

Tes créatures courent toutes se cacher

et moi pétrifié chasseur

en même temps que gibier

Robinson à l'envers

oublié par le temps.

(Guadalcanal, la plus grande des îles de l'archipel des Salomon, dans le Pacifique, fut le théâtre de combats meurtriers entre Américains et Japonais entre août 1942 et février 1943.)

(Vie recluse)

Dimìtris Houliaràkis était l'un des quatre jeunes poètes invités dans l'anthologie Gallimard, il y a sept ans, avec Stratis Pascàlis, Thanàssis Hadzòpoulos et Costis Guimossoùlis. Je m'aperçois que le «jeune poète» fête cette année ses cinquante ans. Incroyable.

Sa poésie avait doublement sa place dans l'anthologie : pour sa valeur propre d'abord, mais aussi pour ce qu'elle nous révèle de l'âme grecque. On y rencontre souvent la mort. Le poème chez Houliaràkis est souvent un cheminement vers elle, une descente aux enfers. Cette poésie volontiers narrative, parfois visionnaire, baignant dans une lumière sombre, dit la peine des hommes, la vanité de tout, la folie de tout, la menace diffuse du destin, avec une amertume qui aime à se teinter d'ironie et un lyrisme qui allie souplement le solennel au familier. L'ironie amère, c'est l'héritage de Karyotàkis, poète majeur des années 30 encore inconnu chez nous ; l'alliance de noblesse et de simplicité, encore une fidélité aux anciennes traditions grecques.

Défense des seins et des becs (1983), Les métaux noirs du désir (1985), Superga attend (1987), La dépouille des jours (1994), Vie enfermée (2002) : en vingt ans, Houliaràkis nous a donné cinq recueils seulement. C'est aussi un traducteur virtuose et inspiré, qui a fait passer en grec, notamment, Yeats, Kipling, Joyce, O'Neil et Schultz.

Dimìtris Houliaràkis. |