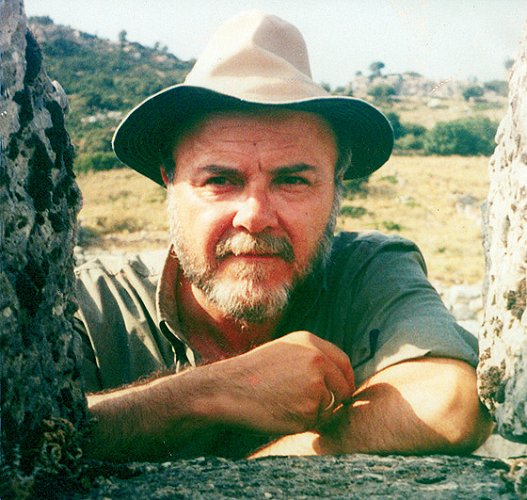

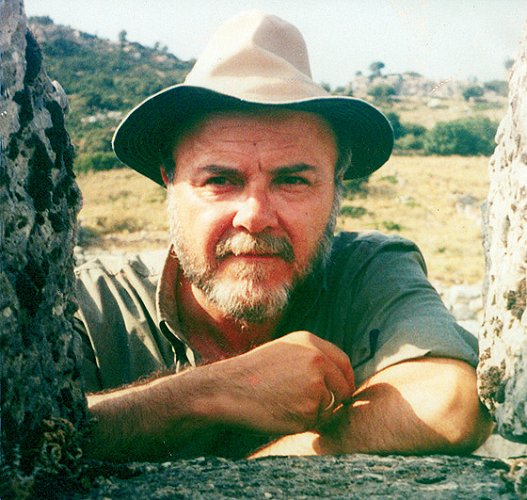

Mihàlis Ganas.

Mihàlis Ganas

Avril 1982, Mitilìni. Sur un chemin de terre en montée parmi les pins, entre deux fines averses, tout en marchant, je déchiffre Pierres noires, de Mihàlis Ganas. Difficile encore, après quatre ans de grec ; j'entrevois, je devine ; mais ces poèmes qui parlent d'arbres et de pluie sont si accordés à ce lieu, à cette heure-là que j'ai l'impression de me balader en eux, comme dans une forêt ombreuse où l'on avance en trébuchant. (Elle, ma Grèce)

Voici quelques uns de ces poèmes de Pierres noires où passe la pluie, plus beaux encore pour moi qu'il y a vingt-cinq ans : ils sont dix réunis sous le titre «Sauvages et apprivoisés».

Voici les oiseaux anciens qui tombent en moi violemment. Je grandis comme un paysage, dans la poussière je ne vois plus rien.

Tout est blanc puis tout est noir et je ne suis qu'un point dans les éclairs des couleurs. Les yeux fermés, le foie ouvert et je vois. Je vois le miracle de la création, sa reconstitution monstrueuse.

Où les premiers êtres créés quittent le paradis dans la honte. Fuyant. Vers des lacs et des monts sauvages. Des régions inconnues.

Leur latitude et leur longitude, c'est moi. Biotope ignoré des cartes, couvrant le tout d'un vieux blouson.

Pierres anciennes et vent clairsemé. Je sors le soufflet, j'allume les feux sur les collines. Les bêtes sauvages se réveillent, des bécasses fuient détrônées à grand bruit. Je rôtis les membres de ma proie, sans sel. La femme et les enfants tout près.

La fumée bleue monte au jour froid. Aux échelles du givre, aux vers luisants des feuilles. D'un pas sûr. Mince moniale, et il pleut des prières. Le gris du calcaire enserre le monastère ancien. J'entends le chantre mort à droite, son grec nasal, byzantin.

De ses platanes et autres plantes hydrophiles, ce lieu dresse la tête. Par-dessus la terre, par-dessus les toits, derrière le dos des hommes.

Passent des troupeaux. Passent des lièvres et des sangliers blessés. Des merles tombent des branches. Un peu plus tard éclatent les coups de feu. On entend des bêlements, des sonnailles.

La brume tombe en couvrant les pentes. Les rouges-gorges, éclairs dans les pierres.

Où vas-tu si nue, ces genêts sur la tête ? Claire par tes deux seins, claire en tes habits noirs. La croix sur la poitrine, l'huile dans le tablier pour les veilleuses des morts. Un mouton noir bêle dans les buissons. Apparu disparu et tu entames les Notre père. Et ce muletier où l'as-tu vu, d'où le connais-tu, qu'avait-il à laisser sa bête, si longtemps, paître au pied du poirier sauvage et toi, sortie en sueur de la chapelle, fumante comme un léger nuage emmené par le vent, comment vas-tu cacher ton ventre à l'heure de labourer, de sarcler, de faucher, comment vas-tu étouffer l'enfant ?

Pierre qui brille en moi dans la nuit. Là des femmes ont posé un peu leur fardeau, là les oiseaux ont becqueté des silences, quand sous les nuages il ne pleuvait pas et tous retenaient leur souffle. Le nuage baissait, touchant les toits, léchant jusqu'au pied des murs, les coqs égorgés chantaient et toute maison voguait solitaire dans le village arrêté.

Alors des exilés agitaient leur mouchoir. De très loin. Peut-être de l'autre monde.

Corps éteints. Silex humides et sel et beaucoup de pluie.

Les arbres, les clochers ruissellent, moites les doigts du Tout-Puissant.

Ce grand filet de brume et d'eau et au-dessus les sommets.

Passe le facteur il fait des nœuds pour ne pas se perdre. À une corde noircie par les ans. Portant des messages et diverses monnaies. Veste trempée, la sueur dans la chemise.

Herbe des sommets ah ces corps qui t'abreuvent.

Ah source qui ne veux pas finir.

De nouveau le jour. Des tranches de montagne aux fenêtres de la brume. Itinéraires d'un arbre à l'autre, cris d'oiseaux, gouttes de pluie aux feuilles. Suivant le merle, suivant la pie avec la carabine. Tombant ici et là dans les filets de l'araignée.

Dans ces parages des fruits sont venus, des maïs ont mûri, des blaireaux ont élevé leurs petits. Genoux qui resplendissent en plein midi, genoux disparus, hanches seins et cheveux et moi qui chassais des petits oiseaux.

La nuit s'est remplie d'oiseaux, nageant dans le ciel noir à grand-peine. Sortent des chats aux yeux crevés, qui frappent à l'aveuglette. Quelque chose respire près d'ici. L'ombre immobile, toutes fenêtres fermées. De l'autre côté des femmes se déshabillent. Se couchent avec des étrangers. J'entends les gémissements, j'entends les dessous bon marché, qui se déchirent comme des gazes.

Vieilles blessures, vieilles aisselles, corps qui n'ont pas de fin.

Ma main s'en va dans les jardins plus tard. Sur les remparts pleins d'amertume de tant et tant de filles qui ont trop aimé, trop brodé, trop chanté, que leurs parents trop admiraient, avant que les fenêtres soient bien closes et que tout reste enfermé dehors.

Elles viennent la nuit, leurs yeux fermés que nul n'embrasse, et les pots d'amarante, les basilics arrosés sautent comme des grenouilles, montent les escaliers, entrent dans la maison et sont tous, dans la chambre, enfants de douze ans apeurés.

Un vent blanc souffle du moulin de mon grand-père. Autour, les fleurs aux arbres et la farine encore. Neige tombant légère sur la terre éveillée. Pâques, partout son odeur. Je ne savais pas où cacher ma joie, je mordais les tendres écorces. Enfin, ramant des bras, j'arrivais à l'avoine, et voyais les anneaux de Pâques.

Un gros œil regardait (je le sentais sur moi), que troublait un sang issu d'entrailles d'agneaux, ou peut-être de celles du boucher. Mais sûrement tombé du ciel.

Puis sous la pluie sortaient des bêlements, tels des serpents dans les buissons, dans les herbes, la juste journée entrait dans le passé, j'ignorais même de quels oiseaux, de quelles eaux, de quel bourdonnement elle m'emplirait après tant d'années. Le vent souffle toujours du moulin de mon grand-père, le blanc je crois se fait plus fort, et se réduisent en leurs ossements tous ceux qui remplirent ces années.

Sans ailes, avec mes seules écailles je m'élève. Les feuilles, les oiseaux, poids qui m'entraînent au bas du ciel.

Dans les champs paternels en friche dans les paumes des morts pousse l'origan frisé. Arrive un air pur qui m'échafaude jusqu'aux narines.

Je souffle ma fumée droit dans les yeux du ciel.

Il tombe, il marche à quatre pattes, la mort passe à deux pas, m'éclabousse.

Si la mort est cette source jaillissante et non, comme on le dit, cette balle. Celte balle noire de fusil. Non, pas elle. Un galop sur les eaux. Un animal d'une espèce inconnue fait semblant d'être cheval. Je sème du blé à deux mains. Il franchit d'un bond des fossés, des fleuves navigables, il embrase les grillons endormis.

Et dorment les jardiniers.

Au début je rencontrais Mihàlis Ganas à la librairie Dodòni où il travaillait. Puis au café. Un jour il m'a invité au restaurant. Puis il m'a présenté sa femme. En 1990, il m'introduit chez lui, après minuit, quelques minutes, le temps d'un verre. Pour être admis il faut des années, une longue patience, comme pour écrire un recueil de poèmes, comme pour faire un arbre.

Lui-même, c'est à un arbre qu'il me fait penser. Et pas seulement parce que la nature et la tradition populaire jouent un si grand rôle dans sa poésie — au point que certains collègues ricanent en le traitant de poète agricole. Il est dense, franc et droit. Rien que de le voir, je me sens calme, je respire un air plus pur.

La vie ne l'a pas gâté. L'enfance a été rude : il a connu l'exil en Hongrie avec ses parents de gauche. Il traîne un poids, une amertume cachée. Aujourd'hui tout s'arrange, il gagne mieux sa vie, dans la pub, qui l'eût cru ; il a un grand appartement, en pleine ville mais près du ciel ; il est reconnu comme l'un des deux ou trois poètes majeurs de sa génération. Pourtant il n'a pas changé. Dans ses poèmes qui creusent le passé lentement, toujours plus profond, il parle avec les morts ; lui-même, comme eux, semble encore plonger des racines dans la terre et la nuit ; ils sont le passage, peut-être, par où atteindre un autre monde enfoui ; et je ne peux les lire, ou ne serait-ce que parler avec lui, sans attendre au détour d'une phrase les mots apparemment tout simples qui m'emmèneront plus près du secret. (Elle, ma Grèce)

Mihàlis Ganas est né en Épire en 1943. Après l'exil, installé à Athènes, il a fait des études de droit. Il a publié Cène d'angoisse (1978), Pierres noires (1980), Marâtre patrie (récit en prose, 1981), Yànnena la neige (1989), Ballade (1993), Les petits poèmes (2000), Vers (chansons, 2002), Le sommeil du fumeur (2003).

Sa poésie est hantée par l'enfance et la nature perdues. Son terroir, près de la frontière albanaise, est une région montagneuse, pluvieuse, neigeuse, pauvre et mal connue. Ses poèmes ne cessent d'évoquer la mort — celle des êtres chers, celle de tout un monde ancien. Mais les morts qui hantent ces pages sont aussi vivants que les vivants. Et ce passé bien-aimé, loin d'être idéalisé naïvement, apparaît souvent dans toute sa rudesse.

Ganas est l'un des héritiers directs des merveilleux chants populaires, de Solomos (père fondateur de la poésie grecque au XIXe siècle), de Sefèris dont il retrouve l'amertume. Mais je ne voudrais pas le cantonner dans le passé : chez lui, dans les recueils récents surtout, et en particulier dans les merveilleuses chansons qu'il s'est mis à écrire, le monde actuel est très présent lui aussi.

J'ai publié Pierres noires intégralement dans la première série, quasi-clandestine, de mes Cahiers grecs en 1995, puis Ballade en 1996 dans la nouvelle série, sans doute encore disponible chez Desmos. En attendant que je m'occupe à nouveau de lui, voici le début de Yànnena la neige.

Au point du jour, le pays levait

ses montagnes, ses êtres vivants,

hommes bons et méchants, belettes,

renards, un lac pareil à la prunelle

de l'œil et des remparts vaincus.

C'est Yànnena sans doute, ai-je murmuré,

qui dans la neige et le froid dur

paraît de verre et d'or.

Et tandis que le jour avançait

tel un vapeur en eau tranquille,

j'ai vu des minarets, j'ai entendu

les cuivres et leurs bêlements.

Par une nuit semblable, voilà des années,

un homme seul marcha, je ne sais combien

de kilomètres boueux.

Nuit et nuages, sans étoiles.

À l'aube il entra dans Yànnena.

À la première auberge il mangea, et dormit

trois jours entiers. Il fut réveillé par la neige

qui tombait doucement, se mit à la fenêtre

et entendit les clarinettes.

Obscurément, ou tout près,

selon le vent.

Bientôt il entendit le cri

net, et proche,

comme un aboi, comme si l'on égorgeait

cette femme, sans autre dispute et puis

plus rien, il a neigé toute la nuit à Yànnena.

À l'aube il paya son dû

et rentra au village.

Il avait dans les cinquante ans,

les cheveux gris, trois filles

à marier, depuis quatre ans veuf,

cape noire sur les épaules,

et le poids de neige porté

par ces épaules, nul ne l'a su.

Les moulins à eau broient le blé, le maïs

noir, son souvenir verdoie les noms,

les lieux, mais il n'entend pas le vent

bien que l'herbe tremble et ondule

et quand il parle les mots s'égarent

dans les fissures et les graviers de son corps,

mais voilà une femme qui arrive,

et dit son nom à lui deux ou trois fois

dans une langue humaine.

Mort ne le poursuis plus,

toi vie ne remplis pas de sable

les coutures de ses habits, ses narines,

il est venu de hautes montagnes et le voici,

sur le plat de l'amour

qui n'en fera qu'une bouchée,

le cachera dans son feuillage,

comme un arbre cache un oiseau.

Aube terne, ruelles et chiens

attachés, mais dans l'air on sentait ses cheveux

qu'elle lavait les samedis au savon doux.

Le Tout-Puissant détournait les yeux

des bateaux du lac pour la voir

et alors les cloches sonnaient,

les Chrétiens entraient aux églises.

Le mitsikèli souffle, les créneaux

un à un tombent aux mains des ennemis,

mais quels ennemis, car le voilà

le receveur en veste grise,

avec sa toux, sa cigarette,

il injurie le conducteur, les touristes,

et Rovas le roulier en Roumanie.

Je t'entends qui passes à midi

portant du sel humide

et le choc du sabot sur les pierres

donne à la brise amère l'odeur du soufre.

Je t'entends qui passes devant les blessés

aux plaies en croix sur la poitrine,

attachés par des cordes, ou du fil de fer,

et Costandis dans son propre sang.

Je t'entends aux matines où chantent les prêtres

et se taisent les cloches en mon sommeil,

avec ton bâton ; mendiant aveugle

aux cheveux fumants de sang noir.

Il ne monte pas aux cieux comme l'encens,

il perche sur les fils télégraphiques,

oiseau gris aux pattes rouges,

à l'affût des affreuses nouvelles.

Mitrailleuses du rivage tirant sur la mer

moi seul, derrière les potagers,

les montagnes qui fusent, insondables.

Pied qui les foule, source qui les baigne

et le fusil sournois comme un serpent

qu'on entend ici, puis là-bas,

des maisons ferment et des femmes sont en noir,

les villages descendent vers la rivière.

Les cèdres glacent l'horizon,

la grêle tombe, le ciel

tombe lourd aux épaules,

où le repos du bleu, où son partage ?

Un peu pour la fourmi

beaucoup pour la cigale,

ses raisons aux oiseaux-du-ciel.

Que le cerceau continue,

l'enfant jouera, aura sommeil,

et sans son ange gardien

rôdera dans la nuit.

S'il rencontre une femme, elle devra l'éclairer.

Je connais ce pays, j'y suis passé

enfant sur mon poulain.

Tout a changé

sous le même ciel.

Je m'allonge dans l'herbe haute,

printemps et pluie, sans pleurer.

Que tout retombe

dans l'étreinte verte muette.

Etendu sur le ventre j'entends

le couvercle du ciel se clore.

Dans cette arche je suis

l'être dépareillé.

Mihàlis Ganas. |