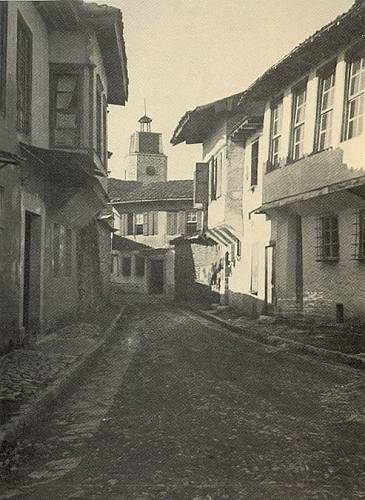

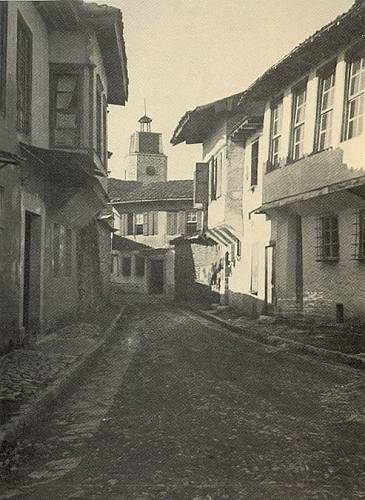

Ioànnina, rue ancienne.

Dimìtris Hadzis

Elle est belle aussi notre petite ville, cette bourgade en pleine province grecque. Les collines qui l'entourent, les petites rivières, les fleurs... Et vous avez entièrement raison, M. Thornton Wilder. Comme vous l'avez bien décrite, la vie ordinaire d'une petite cité, dans votre pièce bien connue, Notre petite ville ! Nous l'avons lue nous aussi en Grèce, nous l'avons vue au théâtre, et vraiment vous avez raison : il ne se passe jamais rien. Tout s'écoule paisiblement, régulièrement, dans l'inébranlable harmonie de l'ordre séculaire. Le matin, voici le laitier. Bientôt on vend les journaux. A midi c'est la sortie de l'école et les enfants rentrent chez eux joyeux et affamés. En fin d'après-midi les filles sortent se promener. Les mères, les grand-mères, les tantes s'assoient aux fenêtres, aux balcons, parmi les pots de fleurs ; elles brodent, elles se souviennent. Les hommes sont à leurs occupations honnêtes. De temps en temps il y a quelqu'un qui meurt, et c'est triste. Nous allons tous au cimetière ; seulement voilà, une fois de plus rien n'est perdu. Arrivent alors à nos côtés, pleines de vie, les âmes de nos morts bien-aimés, et si par hasard il pleut elles viennent elles aussi sous les parapluies qu'on ouvre, de peur d'être mouillées, elles parlent avec nous si familièrement, si raisonnablement, de nos affaires avant tout, comment ça marche, et nos filles, comme elles ont grandi, ce sont des femmes à présent, il va falloir les marier...

Et rien d'autre ne se passe jamais. Ni là-bas, chez vous, dans votre célèbre petite ville. Ni chez nous, ici, dans notre pauvre bourgade...

Un matin, chez nous, cette inébranlable sérénité de notre vie harmonieuse et régulière fut un peu troublée par la disparition de Va-et-viens. Oh, ce n'était pas grand-chose. Tout simplement, les boutiquiers de l'unique rue commerçante s'étaient habitués à le trouver sans arrêt là-bas ; quand neuf heures sonnèrent à la pendule de la mairie, ne le voyant pas venir, ils se demandèrent ce qui pouvait bien se passer. On pensa qu'il était peut-être malade et l'on envoya un enfant regarder dans l'espèce de cave où il dormait. Personne. On s'étonna. Et à midi, lorsque le commissaire passa par le marché, on lui en dit deux mots, à tout hasard. C'était un sous-lieutenant de gendarmerie ; on n'avait rien de mieux dans notre bourg.

L'examen des lieux montra que Va-et-viens n'était pas allé de la nuit dans sa cave. Suivit alors une enquête approfondie. Celle-ci ne donna pas non plus de résultats notables. Jusqu'à onze heures, la nuit passée, Va-et-viens était à son bistrot habituel, à la sortie nord du bourg et il buvait tout tranquillement ce qu'il avait gagné dans la journée, comme toujours. Ivre, comme toujours et tranquille, comme toujours, il avait dit bonsoir humblement avant de s'en aller tout seul, comme toujours. À partir de là on perdait sa trace. Et à partir de là, dans cette affaire, c'était le noir total.

Solitaire et orphelin, paisible, rabougri, taciturne, sans se montrer le moins du monde bizarre, stupide ou fou, il était au marché depuis des années, faisant le coursier, le porteur de petits objets, accourant au moindre appel, filant vers sa destination et revenant aussitôt à son poste ; d'où son surnom, qui avait tellement bien recouvert son vrai nom que personne ne le savait plus et qu'il était resté Va-et-viens. Avec ce qu'on lui donnait pour sa peine il pouvait manger un morceau dans l'une des gargotes du marché à midi, boire à se saouler le soir avec ce qui restait, toujours dans le même bistrot, pour s'en aller ivre, à onze heures toujours, se coucher dans sa cave et se retrouver à l'heure le lendemain matin au marché.

Où pouvait-il bien être ? Supposons qu'il ait quitté la ville ; alors pourquoi la quitter en secret ? S'il avait volé ou tué quelqu'un, on l'aurait su. Ou encore s'il était mort, où serait-il donc allé mourir ? On avait beau faire, pas moyen d'apprendre ce qui s'était passé. Ce fut seulement après l'agitation des premiers jours que les enfants découvrirent, à la sortie nord du bourg, ce qu'était devenu Va-et-viens. Là-bas, dans ce quartier où il avait son bistrot, quelques pas plus loin, s'ouvrait une place dallée avec un puits au milieu. Le puits était à sec, désaffecté ; comme les enfants du quartier jouaient toute la journée sur la place on lui avait mis un couvercle en bois, fixé du mieux qu'on pouvait sur la margelle basse, de peur que les enfants n'y tombent, causant des drames comme on en lit dans La tueuse et d'autres nouvelles de notre Papadiamàndis.

Les enfants, donc, trouvèrent brisé le couvercle de bois, d'ailleurs pourri. Ils n'y firent pas attention. Mais les jours suivants, attirés par une forte odeur, ils tâchèrent de voir ce qu'il y avait au fond. Les adultes les virent penchés sans arrêt sur le puits ; ils y allèrent, trouvèrent le couvercle brisé, l'odeur les suffoqua, et tout fut découvert. À l'intérieur du puits gisait Va-et-viens. Mort, le malheureux, depuis tant de jours.

Une nouvelle vague d'émotion, plus forte encore. Vinrent alors le procureur du chef-lieu en personne, un juge, un médecin, et même le commandant de la gendarmerie ; l'enquête reprit, traîna pendant des jours et ne dépassa guère le point où s'était arrêté notre commissaire. L'idée du suicide fut écartée par tous. S'il avait voulu se tuer, c'était clair, il ne serait pas allé dans un puits aussi peu profond. Et même s'il avait voulu à tout prix se noyer là, il pouvait d'abord retirer le couvercle, pas besoin de le casser avec la tête pour tomber dedans ; sans compter, bien sûr, que le suicide est un privilège des couches sociales supérieures.

Restaient donc deux interprétations : l'accident et le crime. Notre commissaire soutenait la première. Connaissant bien, depuis tant d'années, notre bourgade et ses habitants, il pouvait garantir formellement que Va-et-viens ne se querellait jamais avec personne, n'avait de différend avec personne. Tous les indices écartaient de même l'éventualité d'une vieille histoire, vengeance ou autre. Quant au vol... Que pouvait-on voler à Va-et-viens ? L'explication de notre commissaire : la logique pure et simple. L'homme était ce soir-là un peu plus ivre, il est parti vers chez lui, vers sa cave, en trébuchant, ne voyant rien, tâtonnant, il est tombé sur le puits à la margelle basse, le poids de son corps a brisé le couvercle pourri, il a basculé dedans... Et c'est tout, que voulez-vous de plus?

Le médecin écartait absolument l'hypothèse de l'ivresse. Son raisonnement était le suivant : si dans son ivresse il avait buté contre le puits, il serait tombé naturellement la poitrine en avant, la tête la première. Or il n'avait nulle trace de coups sur la poitrine, pas même une égratignure au front. L'examen du corps montrait qu'il avait reçu le coup mortel derrière la tête. Après ce coup, qu'il avait dû recevoir dans le puits, sur la paroi intérieure, il était tombé au fond, tout droit, et c'est là qu'on l'avait trouvé assis. C'était parfaitement clair : quelqu'un l'avait poussé par devant, sur la poitrine, il était tombé vers l'arrière, le dos contre le couvercle, l'avait cassé sous son poids, puis il avait basculé dans le puits. Le reste n'était pas de son ressort.

Le juge d'instruction, lui, se chargeait du reste. Il était persuadé qu'il s'agissait d'un crime. Ces événements n'avaient pu se dérouler ainsi sans qu'un autre y ait mis la main ; le juge tourmentait donc notre commissaire en lui réclamant des indices. Ce dernier, pour lui faire plaisir, ramassa tous les vagabonds et les voleurs de poules de notre bourgade — ils n'étaient guère nombreux — et leur fit donner une bonne raclée, mais une fois encore, sans aucun résultat.

L'enquête ne pouvait avancer. Comment le malheureux avait-il échoué dans le puits? On en discuta encore, chez les autorités compétentes et dans notre bourgade, quelques jours ; puis le dossier de l'enquête fut refermé, on referma aussi le puits avec un nouveau couvercle plus solide, et Va-et-viens fut livré à l'oubli éternel. «Et sa mémoire fut enterrée avec lui», comme disent les psaumes.

Seules deux personnes dans le bourg ne l'oublièrent pas si vite. La première était le commissaire. Juste au moment où il attendait son avancement, voilà l'autre qui venait se noyer. Et comme un fait exprès, pour le tourmenter, lui faire du tort, il ne laissait derrière lui aucune piste. Le juge, avec cette idée qu'il s'était fourrée dans la tête, qu'il s'agissait d'un crime, en était venu un jour à lui parler de façon blessante. Et le commandant de gendarmerie du département qui se trouvait avec eux avait hoché la tête sans rien dire. Il en était tout affligé, de cette affaire, notre commissaire. Un homme disparaissait, devant ses yeux pour ainsi dire — un homme honnête, même si ce n'était qu'un Va-et-viens — et lui n'était même pas capable de faire progresser un peu l'enquête ! Voilà qui n'était pas du tout à son honneur, cela pouvait même gêner son avancement, du train où allaient les choses. La fermeture du dossier ne le tranquillisa pas ; il avait bien raison.

L'autre personne était Thodoràkis, et lui aussi non sans raisons. D'importants intérêts personnels étaient liés pour lui à cette noyade et au mystère qui l'entourait : alors que tous baissaient les bras — le commissaire, le procureur, le juge d'instruction —, si lui, Thodoràkis, arrivait alors et leur montrait comment tout s'était passé, oui messieurs, voilà tous les détails... S'il leur donnait une telle leçon, il était bien clair qu'au-delà des honneurs et de la gloire, c'est sa vie qui changerait d'un seul coup, tout entière.

Deux ans plus tôt Thodoràkis avait fini ses études au lycée. Il avait eu la mention Très bien et les professeurs avaient conseillé à son père d'envoyer ce garçon à l'Université, puisqu'il mordait si bien aux études. Son père ne pouvait pas ; il n'avait pas les moyens, disait-il. Quant à Thodoràkis, il ne s'en chagrina pas trop. Il avait décroché ce fameux diplôme du lycée et cela lui suffisait. Il était tout fier, il attendait d'être nommé à un poste aux écritures, dans les bureaux de la sous-préfecture, comme l'avait promis à son père un député du département. La nomination tardait à venir, Thodoràkis était tout fier encore et attendait toujours. Son père avait un magasin au marché, oh pas grand-chose, mais enfin c'était un monsieur, considéré comme tel par les autres messieurs du bourg. Il avait même (le père) une maison à lui. Thodoràkis, lui, avait le diplôme du lycée. Il avait aussi cette carrière de fonctionnaire à portée de la main. Il regardait donc de haut les filles avec le dédain du beau parti qu'on s'arrache, et qui choisirait la meilleure, sûrement, quand il voudrait ; alors elle en crèverait de jalousie, la fille de Dimoùlis, Dèspina, qui était de famille pauvre (son père n'avait pas de magasin) et qui pouvait toujours courir pour épouser un fonctionnaire. Pour l'instant, dans son âme et dans son corps, il avait faim de cette Dèspina — et des autres du même genre. Mais il regardait de haut tout le monde, avec le dédain du futur employé de sous-préfecture, puis secrétaire de préfecture — et plus tard, qui sait... Pour l'instant son âme et sa vie sombraient peu à peu dans les marais de l'inaction.

Quant à lui, il ne croyait pas du tout qu'il sombrait, bien que l'année soit passée, une année entière. La mention Très bien était oubliée, la nomination n'arrivait pas. Son père alors l'envoya au chef-lieu pour qu'il se débrouille un peu tout seul. Il y alla, resta deux ou trois mois, tout fier d'être baptisé citadin — même s'il ne s'agissait que d'une cité de province. Il baptisa aussi sa virilité dans un bordel de la ville, tout fier de cela aussi, bien que son âme et sa chair n'en soient pas rassasiées. Il passa aussi l'examen de télégraphiste — encore un poste de fonctionnaire —, tout fier, une fois de plus, d'avoir réussi, même s'il se retrouvait surnuméraire et de nouveau sans poste. Rien d'autre ne correspondant à ses titres, même au chef-lieu, il rentra au bourg. Il n'était pas vaincu, il ne s'inquiétait pas du tout. Il avait pris l'allure du citadin, portant une écharpe de soie nouée autour du cou comme il l'avait vu faire au chef-lieu, ne quittant jamais sa cravate, et jugeant du dernier chic de sortir sans cesse son mouchoir, d'y cracher puis d'essuyer dignement ses lèvres. Et en fin d'après-midi, au café où il passait ses heures d'oisiveté, il apportait, en plus des journaux, ses chers romans policiers qu'il lisait jusque tard le soir.

Au début il les lisait seulement par habitude, comme il faisait depuis l'école, mais surtout pour avoir l'air instruit, pour que tout le monde au café le voie penché sur ses livres. Ensuite, peu à peu, à mesure qu'il sombrait, il avait trouvé dans ces romans une certaine compensation à la misère de sa vie. Le soir, tout seul, il pouvait rêver à des exploits pareils à ceux qu'il lisait et dont il serait le héros : une prouesse qui les étonnerait tous, l'extermination d'une bande de malfaiteurs menaçant notre bourgade, le sauvetage d'un homme attaqué par quelque Main Noire. Alors Dèspina le saurait, les autres le sauraient aussi et sûrement ils se hâteraient de lui donner un poste, un très bon poste aux écritures. Cela dit je dois préciser, moi qui écris, que ces rêves ne lui venaient pas d'un mal dont il eût été l'esclave ; ce n'était pas le délire d'un esprit féru de mystères et de chimères. Thodoràkis était parfaitement sain. Il avait seulement besoin d'un peu de mensonge pour se donner du baume au cœur le soir, d'une petite dose d'imaginaire, tout à fait sans danger. Je me dois aussi de dire que dans ces inventions, ces exploits policiers, on entendait toujours une voix qui ne demandait ni récompense ni reconnaissance ; il s'y trouvait, pour tout dire, un peu d'amour, un certain penchant vers le bien. Oh, sans excès : là aussi, tout était mesuré. Juste ce qu'il fallait pour maintenir et nourrir l'idée qu'il voulait se faire de sa propre excellence.

Au bout d'un an son père eut honte de le voir inactif, traînant comme un fainéant, jour après jour, des journées entières. Il s'inquiétait. Au bourg se trouvait une imprimerie tenue par Praxitèlis, dit Ziàbas, colombophile acharné, narrateur sans égal de ses exploits pédérastiques imaginaires, le plus honnête et le plus honorable des hommes quant au reste : Praxitèlis, incarnation des vertus grecques ; Ziàbas, barbare entre tous. Il avait dans son imprimerie des cadres noirs pour les faire-part de décès qu'on affichait sur les portes et les poteaux télégraphiques, quelques lettres fantaisie pour les faire-part rehaussés d'or des heureux mariés, deux ou trois casses de caractères, plusieurs tiroirs de majuscules, une petite machine à main et une vieille «Victoria» qu'on actionnait du pied.

Le père de Thodoràkis alla discuter avec Praxitèlis. Il lui parla de la nomination qui d'après lui ne viendrait plus, du petit magasin qui n'était pas assez grand pour les faire vivre tous les deux, le père et le fils ; ils en discutèrent posément et s'entendirent à merveille. Thodoràkis irait apprendre le métier. D'ailleurs Praxitèlis avait des projets : il était fatigué, il en avait assez ; plus tard il laisserait l'imprimerie à Thodoràkis, qu'il ait une vie décente, qu'il devienne quelqu'un. Le vieux en fut tout réjoui. Il dit alors à son fils, avec précautions, qu'il devait faire quelque chose, même provisoirement, en attendant le poste, au lieu de rester les bras ballants.

C'est ainsi que Thodoràkis se mit à fréquenter l'imprimerie. Au début il y allait seulement l'après-midi, et il y travaillait toujours en veston et cravate pour bien montrer qu'il n'était pas un ouvrier, un gagne-petit : il y allait seulement pour aider, et s'il passait son temps à ce travail — un travail d'écritures, lui aussi — c'était toujours en attendant sa nomination au poste de fonctionnaire, le seul qui convienne à sa valeur. Et même, quand d'aventure il lui fallait s'asseoir à la petite table à côté de la vitrine, si bien qu'on le voyait depuis la rue, pour corriger les coquilles sur une épreuve, il était presque heureux. Puis il y alla le matin aussi, ôta de temps en temps sa cravate, enfin il ôta même son veston. Praxitèlis lui donna un salaire. Son père fut rassuré.

Quant à lui, qui n'acceptait pas son destin, cette vie d'ouvrier, il ne la refusait pas non plus ; il ne partait pas, n'essayait pas de la changer. Il restait là ; il attendait. Il restait avec l'idée de sa propre excellence et le rêve de cette place aux écritures, de son triomphe et de la reconnaissance générale. De temps en temps on s'activait pour le poste, on aurait dit parfois que les choses avançaient : une lettre arrivant d'Athènes, une promesse renouvelée, l'approche des élections, tout ravivait l'espoir, entretenait la flamme. Entretemps ses exploits policiers lui revenaient le soir à l'esprit : de ce côté-là aussi la flamme vivait encore. Avec moins de joie maintenant, car un certain changement s'était produit peu à peu : disparu, l'amour ; disparu totalement, ce léger penchant vers le bien dont nous avons parlé. En effet, si à la fin d'une des histoires imaginaires qu'il aimait toujours à se raconter, il sauvait une jeune fille, il fallait que la jeune fille l'épouse et lui offre, en plus de sa beauté, une grosse dot, le vrai bonheur. S'il sauvait un vieillard, il fallait que le vieillard soit très riche et adopte Thodoràkis à la fin...

La disparition de Va-et-viens le bouleversa. Du marécage où il sombrait il vit le mystère de cette disparition comme une branche qui penchait vers lui, qu'il fallait agripper. Il s'agrippa, avec toute la passion d'un désespoir inavoué. Là se trouvait l'issue. Quel genre d'issue, il ne savait pas, il ne voulait pas le savoir. C'était l'issue.

Le commissaire venait parfois à l'imprimerie, vers les quatre heures, pour boire un café avec Praxitèlis. C'était l'homme dont Thodoràkis avait besoin. Il lui avait parlé de Va-et-viens pour la première fois lors de sa disparition, quand tout le monde croyait, et le commissaire aussi, qu'il était parti quelque part.

— Il est ici, dit Thodoràkis, catégorique. Vous verrez.

— Ici ? Comment ça ? demanda le commissaire.

Thodoràkis ne daigna pas répondre ; il sourit d'un air entendu.

La confirmation ne fut pas longue à venir, éclatante, avec la découverte du corps dans le puits.

— Et comment l'as-tu deviné? demanda le commissaire quand il revint à l'imprimerie.

Thodoràkis vit que l'heure était venue.

Praxitèlis était absent ce soir-là. Il s'arrêta de composer, posa le coude sur la casse, eut de nouveau le même sourire entendu, et expliqua au commissaire quels indices l'avaient porté à croire que Va-et-viens —mort ou vivant, autre problème — était là.

— Tu es formidable, dit le commissaire. Un vrai détective.

C'était sa période de grands tracas, avec l'enquête qui n'avançait pas, et le juge d'instruction qui le rudoyait et l'humiliait, lui, un homme âgé. Il voulait parler à quelqu'un de tout cela, vider son sac, et ce garçon était la seule personne qui puisse le comprendre. Il lui avoua donc le profond chagrin où le plongeait cette maudite affaire; il ne lui cacha pas son inquiétude pour sa situation professionnelle et l'avancement qu'il attendait. Thodoràkis vint s'asseoir à côté de lui. À son tour il avoua ce qui le travaillait : il était détective, en secret et pour son propre compte, au moins pour l'instant ; et seulement pour son plaisir. Quant à cette affaire, dit-il, il ne serait pas tranquille tant qu'il n'en viendrait pas à bout, qu'il n'aurait pas trouvé la vérité. Il connaissait l'enquête, le rapport du médecin, chacun des indices connus des enquêteurs et même il en avait d'autres, personnels, le tout soigneusement noté dans l'ordre dans un cahier.

— Ça alors, fit le commissaire. Quel détective...

Le même soir Thodoràkis prit le cahier et se rendit au bureau du commissaire. ils fermèrent la porte, s'assirent tous deux et déballèrent tout. Thodoràkis le lui montra bien clairement : il avait tort de croire que Va-et-viens était tombé en état d'ivresse. Impossible.

— Alors, le juge a raison de croire qu'on l'a poussé? Comment peux-tu le prouver?

— Il a tort lui aussi. Nous avons tous les indices. Et tous, vraiment tous, montrent que c'est impossible.

— Alors?

— Va-et-viens se tenait près du puits. il n'était pas ivre. Il se tenait là parce qu'il regardait quelque chose, debout, le dos tourné au puits. Ce qu'il regardait ? Aucune importance pour notre affaire. Alors il s'est passé quelque chose là-bas sur la place. Il a vu quelque chose, il a eu peur, il voulait fuir, et en reculant il est tombé. Sur le dos, sur le couvercle. Il l'a brisé, a basculé dans le puits. Le docteur a raison. Mais seulement quand il dit que l'ivresse n'est pas la cause. Car ce n'est pas un crime non plus. C'est quelque chose d'autre, sans rapport avec la victime elle-même. Quelque chose que nous ne savons pas.

Le commissaire écoutait, la tête penchée. Quoi donc? Il ne s'est rien passé cette nuit-là dans le bourg. Il n'y avait personne, il n'est passé personne à cette heure-là sur la place. Nous en sommes sûrs.

— Ici, il ne s'est rien passé. Voila pourquoi le juge a tort de croire à un crime. Et pourtant il s'est passé quelque chose, ailleurs. Un meurtre, à la ville, deux heures avant que Va-et-viens se noie, vers neuf heures du soir. On a identifié l'assassin mais on n'a jamais pu l'arrêter. Il a quitté la ville aussitôt. A pied il y a exactement deux heures jusqu'ici, ce qui nous donne l'heure à laquelle notre Va-et-viens se tenait près du puits. La même nuit vers dix heures, un petit vol a eu lieu sur la route, quelque part à cinq kilomètres d'ici. On a volé une voiture particulière. Les coupables n'ont jamais été arrêtés. Vous voyez bien, il s'est passé quelque chose cette nuit-là.

— Et quel rapport peut-il y avoir entre ces événements?

— Ça, je ne sais pas encore au juste. Le plus simple serait que l'assassin et les voleurs de la voiture soient passés par ici. Juste à cette heure-là, vers onze heures. L'un des deux est en rapport avec la mort de Va-et-viens, sa noyade. De quelle façon, je ne sais pas. Mais je trouverai. Je trouverai un jour ; j'y mettrai le temps qu'il faudra.

Tout cela est bien beau, pensait le commissaire ; mais peu lui importait ce qui se passerait un jour. C'était le présent qui l'inquiétait ; et quant au présent, les indices de Thodoràkis ne menaient nulle part. Il reconnaissait pourtant que ce garçon était rusé comme un diable : tout l'édifice de ses raisonnements était savamment construit sur les indices de l'enquête. Dans le cadre d'une affaire plus vaste, plus importante, la noyade de Va-et-viens n'était plus un mystère inexplicable mais tout simplement une énigme, un problème à résoudre à l'intérieur de cette affaire plus vaste dont les fils s'étendaient au-delà du bourg. Ils refermèrent le cahier. Le commissaire lui serra les mains avec chaleur et une réelle sympathie.

— Tu trouveras, lui dit-il. Tu es très fort, mon cher Thodoràkis... Veux-tu me faire un rapport? Il restera ici dans les archives. On ne sait jamais ce qui peut se passer un jour...

Quelques jours plus tard, Thodoràkis lui donna le rapport. Le commissaire le mit dans les archives. Naturellement, de l'affaire elle-même il ne dit rien à personne. Mais il se mit à parler de Thodoràkis, il n'arrêtait pas de vanter devant tout le monde l'intelligence de ce garçon — et quelle orthographe, mon vieux ! — et vous verrez, il ne va pas rester à l'imprimerie. Il a de l'avenir, lui. Vous verrez.

Dès lors, Thodoràkis fut connu ; on l'appelait le Détective, Thodoràkis le Détective. Cela ne le dérangeait pas du tout. Pour sa part il pouvait être fier : il avait son rapport secret dans les archives du commissariat, en attendant la suite qu'il se promettait. Il pouvait également se réjouir d'une reconnaissance aussi officielle de sa grande valeur, et de la publicité que lui faisait le commissaire ; il pouvait encore ne pas accepter l'inéluctable : sa condition d'ouvrier chez Praxitèlis.

La nomination aux écritures tardait toujours. Son père mourut ; quant au petit magasin du marché, il avait disparu depuis longtemps, et avec lui l'espoir d'être un jour un monsieur. Dèspina se maria plus tard avec un autre. Le commissaire finit par obtenir son avancement et quitta le bourg ; c'était le plus sûr témoin de sa grande valeur qui s'en allait... Et pourtant, même à ce moment-là, Thodoràkis n'admit en rien l'idée que tout était fini ; il ne renonçait à rien : ni au reste, ni au secret qui attendait la suite dans les archives du commissariat. Il croyait toujours qu'il avait deux grandes ailes qu'une injustice de son destin tenait fermées ; un jour elles allaient s'ouvrir. Il les prenait, ses ailes, tous les matins, les pliait sous son manteau râpé, partait pour l'imprimerie dare-dare, comme s'il n'y avait qu'une rue à traverser pour en finir, être débarrassé, et que ce jour-là c'était la dernière fois. Le soir il se lavait les mains à la soude pour enlever l'encre qui se colle sous les ongles, et s'en allait penché, taciturne, comme coupable de cette journée passée sans que rien ne change, et de la journée à venir où il referait, encore, le même chemin.

... Si vous venez un jour dans notre bourgade, vous le reconnaîtrez aussitôt. Vous le trouverez quelque part du côté de l'unique rue commerçante, à l'arrêt des autocars, dans les cafés où l'on passe des heures à lire les journaux et leurs articles en langue savante sur l'âme éternelle de la race grecque, dans le bruit des parties de jacquet et de belote. Vous le reconnaîtrez tout de suite. C'est le fils du petit boutiquier, qui s'est retrouvé ouvrier mais ne veut pas l'accepter une fois pour toutes. C'est Thodoràkis qui a son diplôme du lycée, mais n'a pas eu le poste aux écritures. C'est le détective secret aux nombreux exploits qui n'a toujours pas résolu l'énigme terrible : comment a-t-il fait pour se noyer dans le puits, cet homme solitaire, sans nom, pourvu d'un simple sobriquet? Une affaire plus vaste, plus importante encore, dont les fils s'étendaient au-delà du bourg...

Et passent les années. Quinze ans. Il y a eu la guerre, la guerre est finie ; il y a eu ce qui s'est passé ensuite en Grèce, et tout est fini là aussi. Thodoràkis n'a suivi ni les uns, ni les autres : il est resté avec lui-même. Rien pour lui n'a changé. Il est toujours à l'imprimerie. Celle-ci n'appartient plus au brave Praxitèlis. Avant de la vendre, il a parlé à Thodoràkis du projet qu'il avait avec son père de la lui donner. Thodoràkis n'a pas voulu la prendre : il n'était pas commerçant, et surtout, il n'était pas du tout sûr de rester à l'imprimerie pour toujours. Les nouveaux qui l'ont reprise ne se doutaient pas qu'il avait failli devenir le propriétaire. Ils ont agrandi les lieux et l'ont fait travailler parmi les autres ouvriers.

La petite cité s'est un peu agrandie elle aussi entre-temps. Le vieux bistrot de Va-et-viens a été démoli ; un immeuble de trois étages en béton — l'hôtel du bourg — se dresse en cet endroit. Sur la petite place on a enlevé les dalles et mis du macadam. Le puits a complètement disparu ; on l'a remplacé par quelques arbres, grands déjà, et deux ou trois bancs dans un îlot de verdure au milieu de la place.

Seule la petite maison de Dèspina, qui lui vient de son père, a subsisté sur la place, et c'est là qu'elle habite avec son mari. Quinze ans plus tard. Thodoràkis n'est jamais repassé par là. S'il arrive de ce côté-là il fait toujours un crochet pour l'éviter, plusieurs détours.

Il y est passé ce soir, sans le vouloir, il marchait perdu dans ses pensées et s'est retrouvé soudain à l'entrée de la place. Un instant il a regardé autour de lui. Sa première idée : fuir, fuir à toutes jambes. Il est tard, minuit passé, la petite cité dort, personne dans la rue, la maison de Dèspina est fermée, pourquoi se cacher ? Il s'est arrêté, a regardé autour de lui. Une nuit d'été limpide. La petite place brille étrangement dans la lumière nocturne. Il a reculé, au milieu de la place près de la verdure et s'est arrêté là, sous les arbres. Pas un bruit. Rien ne bouge. C'est comme un rêve, après quinze ans, de se retrouver là. Et c'est comme un théâtre, avec les maisons en face et tout autour qui semblent fausses, comme des décors peints en rouge et bleu. La maison de Dèspina, inchangée, devant lui. À gauche, où se trouve maintenant l'immeuble à trois étages, le bistrot de Va-et-viens. Les dalles qui devaient être blanches alors, en de telles nuits, qui miroitaient comme la cour d'un palais de marbre. Comme un théâtre. Et le silence. Comme si tout attendait que commence la représentation.

Le voici... Il sort. Il quitte son bistrot.

C'est par une nuit pareille qu'il s'est noyé. Cela aussi, c'est noté dans le cahier. C'était alors la pleine lune, comme ce soir, une lune ronde et des flots de lumière. Onze heures, comme toujours. Il est ivre, comme toujours — pas une goutte de trop. Il titube un peu, se balance, comme s'il aimait ça. Il avance au milieu de la place. Maintenant il se trouve près du puits. C'était là, juste là, où se tient ce soir Thodoràkis, sous ce banc. Alors il est resté là, debout à côté du puits, à regarder autour de lui la nuit enchantée. Ici le cahier s'arrête.

De nouveau la représentation...

Dans le calme de cette nuit-là on entend quelque chose dans la rue, qui se rapproche, qui arrive, des pas pressés, réguliers, un bruit sec et claquant sur la chaussée. Une femme. Dèspina, fille de Dimoùlis. Il était onze heures vingt précises et elle rentrait de chez sa tante, dont c'était la fête. Onze heures vingt, elle s'en souvenait très bien.

Le cahier recommence.

A l'enquête ils n'ont jarnais convoqué Dèspina, ils ne savaient pas qu'elle avait vu l'homme debout près du puits. C'est à Thodoràkis, bien plus tard, qu'elle l'a dit, et lui l'a écrit dans le cahier mais sans y attacher d'importance ; il ne pensait pas qu'il y eût un rapport avec l'enquête ; comment imaginer qu'il existe un tel rapport ?

— J'ai vu une ombre debout près du puits, lui a-t-elle dit alors. Je pensais que c'était toi.

Non, ce n'était pas lui.

— Et pourquoi pas? Moi je t'aimais. Et tu le savais. Qu'est-ce que ça pouvait bien me faire si tu n'avais pas le poste ? Moi aussi j'étais pauvre.

Le cahier de nouveau s'interrompt.

C'est Va-et-viens qui se tenait là, debout près du puits, par une nuit enchantée, comme ce soir. Debout, il écoutait les pas se rapprocher. Il est resté là, pour voir cette femme. Elle est apparue bientôt sur le bord de la scène, est passée en face, devant les maisons, grande, mince, comme était alors Dèspina, et elle semblait fausse elle aussi, dans cette lumière. Elle est rentrée chez elle. À l'étage, à droite, dans la chambre où elle dormait, la fenêtre s'est éclairée. L'ombre de la femme allait et venait dans la chambre, elle s'est posée sur la fenêtre une ou deux fois. Lui restait là. Il restait là, Va-et-viens, à jouir de cette ombre, il attendait qu'elle se pose encore sur la fenêtre.

Thodoràkis sourit. Voilà le rapport. Voilà pourquoi il se tenait là : il la regardait.

De nouveau le cahier.

— Quand j'ai éteint la lumière, a dit Dèspina, j'ai regardé, cachée derrière le rideau pour ne pas être vue. Il était encore là, debout, sans rien faire. J'ai regardé encore une fois. J'aurais voulu que ce soit toi...

Ici s'est refermé le cahier, quinze ans plus tôt. Ici s'est refermée, une fois pour toutes, la vie de Thodoràkis. Il a regardé autour de lui : le rêve s'est dissipé, c'est un lieu totalement étranger qui l'entoure, dans la lumière froide de la lune. La représentation s'est arrêtée d'un coup, les décors ont disparu, les dalles, la cour de marbre, il n'y a plus personne. À la fenêtre désormais, pas de lumière à attendre, debout lui aussi, pas d'ombre à l'intérieur qui va et vient. Il n'y a plus aucune Dèspina dans cette maison, dans cette ville, il n'y en a plus nulle part. Un sanglot étouffé, enfoui, contenu pendant quinze ans éclate, se libère :

— Dèspina...

Il a caché son visage dans ses mains, s'est penché en arrière, s'est écroulé sur le banc pour pleurer. Le siège a grincé sous le poids de son corps ; il se relève d'un bond, saisi, comme égaré. Son chagrin a disparu d'un seul coup, le sanglot s'arrête avant d'éclater. Seul son esprit se met en branle soudain, il travaille, saute en arrière, revient, repart, avec une assurance totale, une vitesse vertigineuse. Et il s'arrête soudain complètement, machine réglée avec précision sur le grincement du banc. Il ne va pas plus loin : plus loin il n'y a rien.

Voilà, donc. Voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé alors, déjà. Voilà comment l'autre a caché, lui aussi, son visage dans ses mains, voyant la lumière s'éteindre à la fenêtre, avant de reculer pour s'asseoir et pleurer. Il n'y avait pas de banc alors, il y avait le couvercle, pourri. Il a basculé dans le puits.

Il n'y a pas de secret ici, pas de crimes dont les fils s'étendent au loin, pas de meurtres ou de vols. Aucune justice rendue à l'enquêteur, aucune suite, aucun triomphe. Il n'y a qu'une jeunesse perdue, une vie égarée, un rêve mensonger auquel, il le sait maintenant, il n'a jamais cru... Il s'est rassis sur le banc, a de nouveau caché son visage dans ses mains, a laissé couler ses larmes, sans un sanglot ; ce n'est qu'un humble chagrin, tout est fini.

Des pas lents et lourds se rapprochaient de la place. Il a frémi. Comment lui est venue l'idée que c'était l'autre qui revenait ? Il a levé la tête, a regardé. C'était notre commissaire qui terminait sa ronde de nuit. Cet homme n'avait pas conscience de la grande valeur de Thodoràkis. Il s'est arrêté, l'a regardé un instant, a reconnu cet idiot de typographe, Thodoràkis, surnommé le détective, et ne trouvant rien de dangereux ou d'étrange à ce qu'il soit assis sur le banc, il a poursuivi son chemin. D'ailleurs il n'y avait plus de puits là-bas, il ne craignait pas la mésaventure de son prédécesseur, jadis, avec ces malheureux que saisit la détresse en de telles nuits et qui s'écroulent sur place pour pleurer. Comme là-bas, chez vous, M. Thornton Wilder, dans votre belle petite ville, mais aussi chez nous dans notre bourgade. Seulement nous, à cette heure-là — vous, Dèspina, moi — nous avons éteint la lumière, nous avons fermé la fenêtre et nous ne les voyons plus, nous ne les entendons plus tomber sur les bancs, parfois, et basculer dans la mort.

Ioànnina, rue ancienne. |

Deux des trois livres phares de la prose grecque d'après-guerre — Le troisième anneau de Taktsis et Cités à la dérive de Tsìrkas — sont depuis longtemps traduits en français. Le troisième, La fin de notre petite ville, publié en 1963, aussitôt devenu un classique et traduit en plusieurs langues, aura mis un quart de siècle à nous parvenir. Et ce pour une pitoyable raison : ce quasi-roman a la forme d'un recueil de nouvelles, genre longtemps méprisé chez nous.

Dimìtris Hadzis, son auteur, est né en 1913 en Grèce du Nord, dans la belle Ioànnina, décor unique et personnage central du livre. À dix-sept ans, à la mort de son père, il se retrouve directeur de journal. Devenu communiste, il est emprisonné, torturé et déporté plusieurs fois entre 1936 et 1949, année où il doit s'exiler. Il passera vingt-cinq ans de sa vie en Roumanie, en RDA, en Hongrie surtout — où il sera professeur d'université — avant de rentrer en Grèce à la fin de la dictature et d'y mourir peu après, en 1981.

Hadzis n'a publié que six livres: un roman d'abord, puis des recueils de textes brefs. Les trois sommets de son œuvre, outre La fin de notre petite ville, sont Désarmés (1966) et Le livre double (1976), présenté comme roman, mais dont les chapitres en fait sont des nouvelles.

Si nous avons tant tardé à découvrir Hadzis, c'est aussi qu'il dépeint, à contre-clichés, sans marbres antiques, sans oliviers, sans soleil, une Grèce profondément vraie — trop peut-être pour nous. La scène est en Épire, au pied des montagnes, entre 1925 et 1945. Une petite ville de province s'agite ou somnole sous nos yeux, avec ses pauvres et ses riches, ses drames collectifs ou solitaires ; car ce livre est aussi une chronique, dont certains personnages (Margarìta, Josef Eliya) ont réellement existé.

Ce qui ne suffit pas, bien sûr, à expliquer pourquoi les histoires de Hadzis fascinent autant. La raison la plus immédiate, c'est l'art du conteur : non seulement une totale maîtrise du récit, mais ce don, partagé par les plus grands écrivains grecs, de donner à entendre une voix, de faire que l'écriture soit aussi une parole (si le lecteur français n'a pas envie de lire ces pages tout haut, cela voudrait dire que la traduction est ratée).

Mais si les Grecs ont tant aimé ce livre, c'est qu'il est un miroir ; que l'image qu'il donne, désolante car fidèle, garde en même temps de quoi les consoler, en préservant un équilibre rare, miraculeux, entre l'inévitable désespoir et le besoin vital d'espérer. Hadzis est un observateur lucide, impitoyable, de la misère (matérielle et morale) de son pays et de son temps. Le thème de chacune des histoires est le déclin, la mort lente : chacune raconte la fin d'un groupe social, d'un ordre ancien. Chacune est centrée autour d'un personnage coupé des autres. Sept variations sur un thème, dans la même tonalité sombre — où nous reconnaîtrons nous aussi, bien sûr, nos petites villes et nos petites vies.

Pourtant, l'espoir ici n'est jamais loin. L'espoir, c'est-à-dire les autres. L'amour. Si Hadzis peint au vitriol la corruption des puissants (quelle réjouissante férocité dans «Le testament du professeur»!), Hadzis montre surtout, pour les humbles qu'il décrit, la même tendresse dont ils font preuve entre eux — enfin, presque tous. Et que sont toutes ces histoires, au fond, sinon des histoires d'amour, la scène sept fois reprise d'une solitude rompue, d'un solitaire qui retrouve l'autre, ou les autres? Même si c'est de façon très amère parfois (victoire et défaite sont toujours liées chez Hadzis), toute la noirceur du livre s'en trouve illuminée.

Le miracle, c'est que Hadzis, écrivain engagé, ait su éviter à ce point sectarisme et catéchisme ; l'intelligence, l'honnêteté, la bonté de l'homme (qui ont très tôt fait de lui un communiste solitaire) se retrouvent, éclatantes, chez l'écrivain. Nul mieux que lui n'a reconnu la complexité des choses et des gens. Si certains de ses personnages — comme Sabethaï Kabilis, bourreau et martyr — sont inoubliables, c'est qu'ils lui échappent, qu'on ne peut les juger. On est alors, dans ces zones ambiguës, crépusculaires, très loin des clairs soleils du Sud ; on se dit que cette Grèce du Nord est décidément bien slave, et que Hadzis, s'il a quelques traits de Gorki, nous emmène encore plus haut, du côté de chez Dostoïevski.

La fin de notre petite ville forme un tout : d'un récit à l'autre, les thèmes se répondent, se développent, s'enrichissent de résonances obsédantes ; tout cela est composé, au sens le plus musical, et si chaque nouvelle peut fort bien se lire séparément, elle s'approfondira encore à la lecture des autres...

Les lignes qui précèdent sont ma préface à la traduction française, parue chez deux éditeurs en 1990, puis reprise par les Éditions de l'Aube. Il semble que le livre soit encore disponible — contrairement à la plupart de mes autres travaux.

La traduction de ce livre et sa publication furent un long feuilleton tragi-comique. Je ne raconterai ici que le début : la rencontre d'un étudiant de grec aux Langues-O, âgé de trente-trois ans, qui n'a encore jamais traduit, avec l'histoire de Thodoràkis et Va-et-viens. Je suis bouleversé. Je m'identifie, douloureusement, à ce jeune homme qui n'a encore rien fait de sa vie et attend le salut de ce qu'il écrit dans un cahier. Thodoràkis, mon frère. Traduire son histoire est une nécessité, un devoir. Je me lance, malgré mon grec rudimentaire, et ponds une version française maladroite sûrement (je l'ai perdue depuis). Je la soumets à mon prof de littérature grecque, Chrìstos Papàzoglou, qui ne me décourage pas. J'attendrai neuf ans avant de trouver un éditeur — ou plutôt deux ! Mais ceci est une autre histoire.

Vingt-six ans après, je relis «Le détective» avant de le mettre en ligne. J'ai eu plus de chance que le petit imprimeur, le contenu de mes cahiers désormais a plus d'un lecteur, la vie m'a comblé sur tous les plans. Quel chemin parcouru ! Quelle chance d'avoir pu me faire connaître ! Deux ou trois fois, au début de mon parcours, petit Poucet perdu dans la forêt éditoriale, j'aurais pu abandonner la partie et retomber dans le silence, moi aussi.