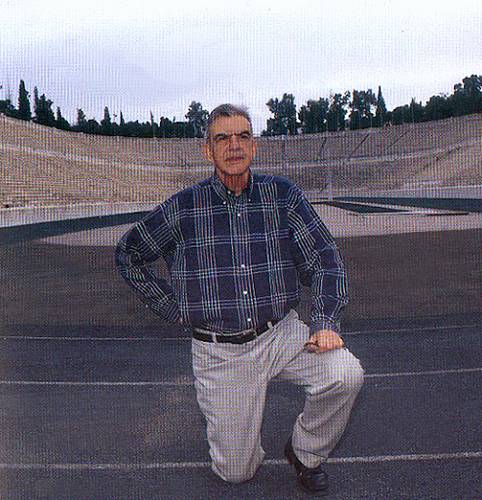

Photo de Giovanni Giovannetti.

MÈNIS KOUMANDARÈAS

Nous avons gardé Pénélope chez nous pendant dix ans. Vieille, laide et squelettique, elle avait beau perdre la tête quand elle s'énervait — ma mère aussi dans ces cas-là perdait la tête —, c'était une femme précieuse pour son dévouement. Des gens comme elle, on n'en fait plus.

J'ai observé qu'en général, quand deux femmes restent seules dans une maison, elles ont tendance à se bouffer le nez. C'est dû au défaut d'une présence masculine et aux tâches ménagères elles-mêmes, tapis à secouer, coups de balai, marmites fumantes. Une tension nerveuse accompagne le rituel étendage du linge : en ce temps-là, les machines à laver n'existant pas, les femmes montaient aux buanderies, allumaient des feux de bois, chauffaient l'eau et lavaient dans des lessiveuses avec de la cendre et du bleu, répandant leurs commérages de terrasse en terrasse comme une épidémie, à s'en faire saigner la langue. C'est ainsi qu'on vivait, qu'on travaillait en attendant midi, l'heure du retour des hommes, où comme par magie tout se calmait. Linge repassé, parquets cirés, tapis secoués. Les nerfs se détendaient, on oubliait les malédictions, et les hommes, par tradition innocents, s'imaginaient que leurs femmes, en leur absence, avaient passé des heures à se regarder affectueusement.

Pénélope était comme les autres. Elle avait beau trépider toute la matinée, dès qu'arrivait midi son museau s'éclairait d'un doux sourire et seule son ombre de moustache, légèrement hérissée, laissait deviner ce qui avait eu lieu. Ma mère était comme elle. Allongé sur son lit, apparemment plongée dans une revue — elle qui avait couru dans toute la maison —, elle s'efforçait en fait de se calmer et de retrouver ses forces pour nous accueillir. La table était mise, avec une belle nappe de lin, et l'on sentait l'odeur du rôti...

Au milieu de cette panique matinale, tandis que s'égosillaient les femmes en furie, et que nous autres les enfants étions bouclés à l'école, se promenait plein d'insouciance l'enfant chéri de Pénélope, Chrìstos.

Quand Pénélope était venue chez nous, les premiers temps, nous ne savions même pas qu'elle avait un fils. Puis nous l'avons appris, naturellement : mais qui était Chrìstos, quel âge avait-il, que faisait-il, on ne s'était jamais posé la question. Et sa mère mentionnait son existence comme une fatalité, tel un coup de tonnerre ou un orage de grêle.

La première fois que j'ai vu Chrìstos, c'était un samedi et nous n'avions pas cours en dernière heure. Je me souviens, j'étais rentré plus tôt, envoyant balader mon cartable, prêt à me lancer dans un week-end qui s'annonçait plein de promesses : livres à lire, cinéma et peut-être une petite boum timide. Autour de moi, une ambiance électrique. J'en avais moins la conscience claire que l'intuition. Un silence traînant dans toutes les pièces ; une pelle à poussière dans un coin, un balai posé contre un chambranle, et derrière la porte de la cuisine, des bruits étouffés.

Effondrée sur un tabouret, dans sa robe de chambre en flanelle qu'elle avait reçue en cadeau de ma mère — elle qui soutenait que «dans cette maison on m'habille de vieux chiffons» —, Pénélope se lamentait. De gros sanglots secouaient sa vieille poitrine, ses cheveux rares et décoiffés lui tombaient sur la figure et elle les rejetait d'un geste furieux.

«Mais ma pauvre, je ne t'ai rien dit», lui répétait ma mère, s'efforçant d'apaiser la tempête qu'elle-même avait soulevée. «J'ai fait une remarque et toi tu l'as prise pour argent comptant.» «Non, non, disait Pénélope entre deux hoquets, je sais ce que vous m'avez dit, je ne suis pas folle.» Et de nouveau elle était secouée de sanglots.

Pendant tout ce temps, dans la petite chambre de bonne qui donnait du côté nord — d'où nous parvient aujourd'hui le bourdonnement de l'Office du Téléphone, mais où résonnait encore à l'époque, venant du petit théâtre en plein air, la voix de Mme Katerìna dans des pièces de boulevard — on entendait un bruit sourd. Rien à voir avec les machines ou le boulevard. On eût dit un prisonnier invisible, qui tournait en rond comme un loup.

«Mais qu'est-ce qui se passe, demandai-je, qui est là-haut ?» «Toi, mêle-toi de tes affaires», me lança ma mère, secouant son col entre deux doigts en signe d'indignation. «Elle est insupportable, me souffla-t-elle au même instant, tu ne peux pas t'imaginer...» Sans pouvoir m'imaginer, je devinais. Ce n'était pas une simple querelle de femmes. C'était une guerre, totale et sans fin. Il faut dire qu'à l'époque, par ailleurs, après la fin des journées de Décembre et l'accord de Vàrkiza, la Guerre civile faisait rage.

«Tu ne peux pas savoir, je ne la supporte plus», reprit ma mère au déjeuner, tandis que la radio diffusait les Disques des auditeurs. «Voilà qu'en plus du reste elle a ramené son fils, et maintenant elle veut le garder ici !» «Pourquoi vivrais-je loin de toi, dis-moi pourquoi...» chantait de sa voix rauque Stèlla Grèka. Mon père hochait la tête, s'efforçant de paraître tolérant. «Voyons, disait-il, nous n'en mourrons pas, ce n'est pas un malfaiteur, c'est son fils. Laisse-le rester quelques jours, le temps de se calmer.»

Et sans cesse, dans la petite chambre de bonne, ce bruit sourd de quelqu'un qui étouffe et tourne en rond. Cela me rappelait une pièce d'Ibsen, Jean-Gabriel Borkman, dont le héros ne voyait plus sa famille depuis des années et tournait en rond lui aussi, enfermé dans son grenier comme un loup.

Mais lui, ce Chrìstos, quelle raison avait-il de s'enfermer ? S'il s'était agi du fils d'une amie de ma mère, ou d'un enfant de l'école, je ne m'en serais guère soucié, mais ce fils d'ouvrier excitait mon imagination. À quoi ressemblaient-ils donc, les enfants des couches inférieures, comme disait ma grand-mère ? Jusqu'au jour, au soir plutôt, où la porte de la chambre s'ouvrit et le loup apparut.

C'était un grand escogriffe de dix-neuf ou vingt ans, aux cheveux bouclés châtain clair, avec des rides prématurées sur le front, dégingandé, sec comme une trique à l'image de sa mère, mais solide. Seuls les yeux différaient. Pénélope, malgré ses moments d'aigreur, avait gardé des yeux marron très doux ; l'autre avait un regard jaune d'où suintait une insupportable amertume — comme ceux qui ont passé des années en maison de correction. Ses gestes étaient gauches, comme s'il n'avait jamais vécu dans une maison, il se cognait partout, contre la glacière, le marbre où l'on coupait le pain, et pour ouvrir une porte il la poussait du pied. Il avait aussi une grosse verrue très voyante au cou, sous l'oreille. Je la considérais elle aussi, sans l'avouer, comme une marque de sa classe sociale. Un signe distinctif.

Au lieu de nous saluer, il mugit quelque chose d'incompréhensible et s'arrêta devant le fer à repasser électrique — une nouveauté à l'époque — en lui jetant un regard soupçonneux. Après un long silence, pendant lequel il observait en coin tantôt sa mère, tantôt la mienne, lançant vers moi, par dessous ses sourcils perpétuellement froncés, des coups d'œil furtifs, il engloutit trois tartines de fromage et mugit de nouveau. «M'en vais.» Où il allait, il ne daigna pas nous le dire, et sa mère courut après lui. «Tu reviens à quelle heure ? Tu rentres dormir ?» Questions auxquelles l'escogriffe dédaigna de répondre. Je me souviens que Pénélope, à la porte de la cuisine, hurlait : «N'oublie pas, lundi tu travailles !» Chrìstos en effet avait trouvé du travail en usine. Il fallait qu'il soit debout à six heures.

Ce soir-là, j'ouvris mes livres scolaires, mais sans les lire. Je regardais le plafond, suivant les motifs en plâtre, ou m'efforçais de compter Vingt mille lieues sous les mers dans les rayons de ma bibliothèque. J'ouvrais la radio : on jouait la Symphonie du Nouveau Monde. Mais le nouveau monde était déjà là, chez moi, dans la chambre de bonne — le cagibi, comme on l'appelait. Pour moi c'était un événement que de rencontrer un garçon qui n'allait pas à l'école, travaillait en usine, oubliait de se laver les oreilles et s'éclipsait, l'hiver, à huit heures du soir.

Il devait être deux ou trois heures du matin et je ne trouvais pas le sommeil — chose tout à fait inhabituelle en ce temps-là. Comme j'avais soif, je me levai pour boire de l'eau fraîche au robinet. Alors j'entendis la porte de la cuisine s'ouvrir avec précaution, en grinçant affreusement, et dans l'encadrement je vis une ombre plus grande que nature, comme toutes les ombres la nuit.

C'était Chrìstos.

Me surprenant debout en pyjama, un verre à la main, il resta un instant immobile, l'œil trouble et farouche, à m'observer. Nous avions tous deux l'air de qui voit un fantôme. Puis il se détendit le premier, et avec un sourire gauche, où je crus voir une vague ironie, il découvrit des dents énormes, jaunies par la nicotine.

«Qu'est-ce tu fabriques ?» dit-il, l'air voyou, en fourrant les mains dans ses poches. Je restai sans voix. Que dire ? Je l'examinais. De grands cernes, que je n'avais pas vus la veille au soir, entouraient ses yeux. Et il m'examinait lui aussi, comme si j'étais un animal étrange. «Ma mère dort», reprit-il. Était-ce là une question ou une constatation, je n'en savais rien ; je supposai que n'étant pas allé au-delà de l'école primaire, il n'avait pas appris à former des phrases et placer la ponctuation. Je l'écoutais sans un mot. «Dis donc, fit-il avec un demi sourire, pas la peine de me balancer, hein ?» «De quoi faire ?» Je le regardai, l'air ahuri. «De dire que tu m'as gaffé», poursuivit-il en usant du même vocabulaire mystérieux, et avec un geste de la main, comme pour me souhaiter le bonsoir, il se glissa, l'air de tomber de sommeil, dans la petite chambre de bonne après avoir pris soin d'ôter ses chaussures.

J'allai dormir moi aussi.

Brefs et embarrassés, tels furent tous les échanges que je pus avoir avec Chrìstos, pendant la brève période où il vécut chez nous tout en travaillant, je suppose, à l'usine. «Jésus Marie, disait Pénélope, s'il pouvait se ranger, ce garçon, que je sois un peu tranquille.» Quant à ma mère, qui ne voyait pas d'un bon œil que Chrìstos ait non seulement la clef de la cuisine, mais aussi celle de l'entrée de l'immeuble, qu'il emportait dans dieu sait quels mauvais lieux, elle la consolait malgré tout.

«Allons, ne t'en fais donc pas, il finira bien par se ranger, et d'ailleurs il va partir à l'armée.» «Dieu vous entende, disait la vieille servante, je ne demande que ça, qu'ils l'emmènent une heure plus tôt pour en faire un homme, qu'il apprenne à vivre en société.» Car son amour maternel en éveil l'avertissait, bien entendu, de ce que son fils faisait la noce, sans qu'elle pût jamais le constater de visu, étant fatiguée par son travail, encline au sommeil et un peu noceuse elle aussi — «Telle mère, tel fils», disait ma grand-mère.

Les rares fois où nous nous croisions dans la maison, Chrìstos me clignait de l'œil, l'air de dire : «Bravo, t'as rien dit, t'es un mec bien», car entretemps il s'était dégelé avec moi, et de mon côté j'éprouvais une vague sympathie, voire une certaine admiration pour ce garçon plus âgé, plus expérimenté sur bien des points. Je mourais d'envie de lui demander où il traînait, ce qu'il faisait pendant tout ce temps, mais c'eût été indigne de moi, et puis j'avais peur. Son œil devenait parfois réprobateur et très dur ; il y avait alors dans ses paroles une ironie qui me coupait les jambes. Jusqu'au jour où je ne pus me contenir : dans la rue, où les interdits de la maison n'ont plus cours — je rentrais de l'école et lui de l'usine, je suppose —, je m'arrêtai et lui dis : «Tu viens du boulot ?»

Il fourra les mains dans ses poches et se mit à siffloter une chanson populaire que je ne reconnus pas. «Ça te regarde ?» Je haussai les épaules, embarrassé. «Je demandais comme ça, dis-je, c'est interdit ?» «La prochaine fois, me demande pas», fit-il, l'air mauvais. Puis, plus doucement, «heureusement que tu es le fils du patron, sinon...» «Sinon quoi ?» demandai-je. Il haussa les épaules à son tour. «Tu ferais mieux de t'occuper de l'école...» «C'est ce que je fais, dis-je, et toi, tu fais quoi ?»

Pendant une fraction de seconde il ouvrit des yeux ronds, comme un domestique idiot. Comme si toutes les années de service de sa mère s'étaient brusquement abattues sur ses épaules. Mais presque aussitôt un sourire le changea en un malin petit voyou.

«Dis donc, ça marche avec les femmes ? Tu sais y faire ?» Je fus pris au dépourvu. «Pourquoi ça ne marcherait pas ?» répondis-je hardiment, et je rougis jusqu'au blanc des yeux. Il ricana. «Et moi je te dis que tu sais pas, si tu serais allé avec une femme, ça se voirait à des kilomètres !» En cet instant je voulais oublier mon amour-propre, me jeter à ses pieds et le supplier de m'emmener avec lui un soir — la nuit, c'était évidemment exclu —, que moi aussi je puisse traîner où il traînait.

Je n'ouvris pas la bouche.

Nous gardions le silence. Il tapait du pied dans une boîte de conserves et je jouais avec le fermoir de ma sacoche. «Salut», dit-il enfin avec ennui, et il s'éloigna. «Tu ne vas pas à la maison ?» demandai-je.

Il avait déjà tourné le coin.

Pendant quelque temps je le perdis de vue. Le jour, la nuit — quand je me relevais exprès pour boire de l'eau —, jamais je ne tombais sur lui. Ma mère demandait : «Que devient ton fils, Pénélope ?» La malheureuse hochait la tête. «Si je savais, madame... Ce garçon m'enverra au cimetière avant l'heure», et de nouveau elle éclatait en sanglots sur le tabouret de la cuisine, à côté du fer branché qui fumait, avec les caleçons de mon père et de mon frère étalés sur la table à repasser.

«Elle va mettre le feu à la maison, s'écriait ma mère, cette femme est folle ! Et ce bon à rien, qu'il aille au diable, qu'on ne le voie plus !» Paroles excessives, bien sûr : elle aussi avait des fils. «Et qu'avant de partir, surtout, il nous rende les clefs», ajoutait mon père. Alors, à la maison, tout recommença, les cris, les crêpages de chignon, les lessives, les séances de balayage qui loin de balayer les problèmes, ne faisaient que les embrouiller plus encore.

Plus l'hiver avançait, plus les nuits dans ma chambre étaient courtes. Je délaissais mes livres, ma musique m'ennuyait. Je me mettais au lit et m'efforçais de veiller jusqu'à trois heures pour entendre la porte s'ouvrir et Chrìstos se glisser dans la cuisine comme un voleur. Je l'imaginais même debout au milieu de la pièce, qui m'attendait — si j'étais en retard — et ôtait lentement ses chaussures, aux aguets, avec ses yeux de chat dans l'obscurité. Puis nous nous installions bien à l'aise tous deux sur le beau divan de ma mère, nous mangions des sucreries, fumions une petite cigarette en douce, et j'écoutais Chrìstos me confier ses aventures du jour et de la nuit. Ces dernières surtout.

Mais les heures passaient dans mon lit — heures interminables — et toujours pas de Chrìstos. Traînait-il pour de bon, comme le disait ma mère, du côté de la place Omònia ? Peut-être même qu'il découchait... Encore un drôle de mot que j'entendis à l'époque pour la première fois. On l'employait à propos de mon grand frère, dont me séparaient plusieurs années. «Où va-t-il traîner, ce vaurien !» chuchotait ma mère à mon père le soir. Où allaient-ils traîner tous les deux ? Mes yeux piquaient, impossible de les tenir ouverts. Je sombrais et restais là, en léthargie, au fond de rêves inextricables. Au matin je me réveillais avec des taches sur mon pantalon de pyjama et un goût empoisonné dans la bouche. Ce qui m'arrive encore de temps en temps — moins les taches. Le goût, lui, est resté. Âcre et stérile.

Jusqu'au jour où l'on apprit enfin que Chrìstos allait partir pour l'armée.

«Dieu soit loué, dit Pénélope en se signant, je vais allumer à la Sainte Vierge un cierge aussi grand que lui !» Bizarre, me dis-je, nos mères à nous tremblaient de nous voir partir là-bas, tandis que celle-là en jubilait.

C'est là que je revis Chrìstos pour la dernière fois. Il me parut très maigre, osseux comme sa mère, même peau blanchâtre, mêmes rides, avec ses belles boucles qu'allait raser la tondeuse du coiffeur. Son allure n'avait plus rien de triomphal : debout au milieu de la cuisine, il écoutait en grattant sa verrue les exhortations de mon père, qui avait jugé opportun d'intervenir.

«Va faire ton service, disait-il, puis trouve-toi un métier, tu peux réussir — nous t'aiderons s'il le faut, nous aussi.» «Tu entends ? lui disait sa mère, tu entends comme ils s'occupent de toi, ces gens qui te supportent depuis si longtemps ? Tu entends, espèce d'ingrat !»

Il est vrai que Chrìstos n'avait pas l'air ému. Il entendait sans écouter, baissant la tête, agitant parfois le pied en signe d'impatience. Une ou deux fois seulement il leva les yeux — amers comme du fiel —, les fixa sur mon père, puis les baissa de nouveau.

Peu avant de partir avec sa valise déglinguée, il nous fit ses adieux sans nous tendre la main. «Salut», dit-il en se tournant vers moi et me clignant de l'œil. Et tandis que se refermait la porte derrière lui, il eut le temps de me lancer le désarmant sourire dont il m'avait déjà gratifié alors, dans la rue. «Bravo, p'tit gars, semblait-il dire, t'es un mec. Dommage que t'es pas un peu plus vieux, on aurait fait la paire.» Du moins c'est ainsi que j'interprétai son sourire, et je ressentis, malgré ma peine, la même satisfaction que si j'avais remporté une bataille. De celles qui se livraient sans gloire, depuis des années, avec le personnel de service dans nos maisons bourgeoises.

Quant aux clefs de la cuisine et de la porte d'en bas, il les laissa sur le marbre de la cuisine.

Dès lors la maison redevint tranquille. Comme si un fantôme l'avait quittée. Les bruits dans la nuit cessèrent. Pénélope se calma un peu, et ma mère fut moins nerveuse elle aussi. De temps en temps arrivaient des lettres sans timbre — d'où je déduisais qu'elles venaient de l'armée —, sur quoi Pénélope s'enfermait dans son cagibi et oubliait d'en sortir. Comment les lisait-elle, cette femme illettrée ? «L'amour maternel», expliquait ma grand-mère. En tous cas, on la voyait émerger toute joyeuse et pleine d'ardeur au travail, chose rare chez elle.

Un an devait avoir passé, quand un jour, la veille du dernier jour d'école, je vis débouler Pénélope : elle brandissait un papier couvert de pattes de mouche avec des lamentations à en ameuter tout le quartier.

«Je le savais, je l'avais bien dit... Pauvre de moi, tu te rends compte, le monstre... il passe en conseil de guerre !» «Qui ça, qu'est-ce qui se passe ?» demanda ma mère qui tombait des nues. «Chrìstos, mon petit Chrìstos, gémit la vieille, il a frappé un officier, il l'a estropié.» «Ah, le petit vaurien, dit ma mère contrariée, te voilà dans de beaux draps, ma pauvre.» Mais un instant plus tard, prétextant une casserole non lavée, elle reprit ses jérémiades habituelles.

«Tant pis pour lui, c'est bien fait, dit mon père en rentrant du bureau à midi, ça lui servira de leçon, voilà tout !» Car l'armée, bien entendu, était sacrée chez nous, et tout homme en uniforme, fût-il simple pompier, nous apparaissait puissant et respectable. «Enfin, ce n'est pas un drame», intervint mon frère, qui se mêlait rarement de nos histoires, mais qui, depuis qu'il avait frappé un sous-lieutenant dans le bateau pour M?konos et qu'on l'avait jugé aussitôt à S?ros, était devenu intrépide et expert en la matière. Ce coup de poing de mon frère devait se retrouver plus tard, suite à une erreur administrative, dans mon propre livret. Nous eûmes toutes les peines du monde à laver l'honneur familial d'une telle infamie. Mais entretemps, d'autres nous sont restées...

Qu'est devenu au juste ce Chrìstos, comment s'est-il tiré de l'armée et des coups de poing, je ne l'ai jamais su. Je passais alors mes examens qui retenaient toute mon attention. Quelle époque ! Des veilles, des copies trempées de sueur... Aujourd'hui encore je rêve que je dois repasser certaines matières, et alors mon cœur se serre d'angoisse, je me réveille en pleine nuit, persuadé que je suis collé. Mais quand tout cela fut terminé, que j'eus rompu avec l'école et mes camarades — ceux que le hasard et nos familles m'avaient imposés —, je m'intéressai à d'autres gens, d'autres mystères. Et désormais je faisais mes choix tout seul.

J'avais totalement oublié l'existence de ce Chrìstos ; la vérité, c'est que de rares circonstances mises à part, quand quelqu'un cesse de vivre à nos côtés, si important pour nous qu'il ait pu être, nous cessons de penser à lui. On dirait même qu'il n'a jamais existé. Ce fut le cas aussi pour Chrìstos. Il ne me resta d'autre souvenir qu'une touffe de cheveux frisés — je ne l'ai jamais vu tondu —, deux yeux jaunes comme du poison et un petit sourire voyou. D'autres mois passèrent. J'étais entré à l'Université, et notre Pénélope avait quitté la maison après une dispute qui avait secoué tout l'immeuble. «Un coup de tonnerre dans un ciel bleu», déclarèrent les voisins.

Pendant quelque temps ma mère demeura sans domestique. Mais on trouva bientôt quelqu'un pour remplacer Pénélope, de même que Pénélope en avait remplacé une autre. Cette série de femmes passées chez nous était sans fin : nos maisons bourgeoises ont la spécialité de ce genre de collection, si bien que je conserve en mémoire d'innombrables figures, tels des papillons épinglés dans un album.

Chryssoùla qui ne pouvait supporter la térébenthine dont elle devait enduire le parquet ; Harìklia et son mal de reins qui la prenait les jours de lessive ; Elèni aux dix cousins qui la sortaient à tour de rôle ; Nikolèta que nous avons fini par marier — ce fut la seule —, mais dont le mari mourut dans l'année ; et la mystérieuse Toùla, l'une des dernières, qui n'ouvrait jamais la bouche et qui, chaque fois que nous nous trouvions seuls à la maison, me jetait de ces regards lourds, chargés de mélancolie. Elle avait de la famille près de la station d'Àyos Nikòlaos, et toute la journée elle faisait le va-et-vient en métro.

Pénélope est morte. Les femmes qui ont vécu chez nous, ma nourrice Katerìna, mère de Sofìa, qui était couturière, mon professeur de français madame Marie, toutes, servantes ou enseignantes, sont mortes. Chose étrange, après tant d'années passées ensemble, nous ne sommes pas allés à leurs enterrements ; et elles non plus, bien sûr, ne sont pas venues aux enterrements de la famille. Tandis que pour d'autres, qu'on voyait une fois l'an, parents lointains, vagues amis, relations haut placées dans les banques et les sociétés, pour tous ceux-là nous nous précipitions de bon cœur aux funérailles, aux commémorations, envoyant des couronnes ou des dons et recevant des cartes de remerciement bordées de noir. Noires comme l'oubli et le silence où nous abandonnions celles qui avaient vécu et travaillé chez nous.

Beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts, c'était moi désormais qui traînais la nuit, rentrant à trois ou quatre heures du matin, ôtant mes chaussures et les tenant à la main. Un jour, dans mes déambulations nocturnes, je me retrouvai sur la place Omònia, au café Alexandre-le-Grand, bien avant qu'il soit refait et repeint et qu'on change les chaises. Du temps que c'était encore un café pas cher, traditionnellement fréquenté — tout comme aujourd'hui — par les voyous. Fatigué de ma nuit blanche, j'avais commandé un café, peu enclin à rentrer chez moi et à penser au travail. Mon lieu de travail, je le sentais, c'était ce monde de la nuit, qui m'avait appris certaines choses, davantage en tous cas que l'Université, entretemps quittée sans gloire. Ensommeillé, je m'étais blotti là comme si j'étais un gosse des rues moi aussi, me donnant des allures de provincial sans abri malgré mon pull à col en V — le signe de la victoire que Churchill nous avait appris —, mon pantalon au pli impeccable, et mon estomac bien rempli par le feuilleté aux épinards de ma mère.

C'est alors que je dus apercevoir un homme jeune, de cinq à six ans plus âgé que moi, mais bien mal en point, avec des rides inhabituelles pour son âge. Il portait un pantalon de coutil aux coutures décousues et un pull noir à même la peau, au ras du cou, qui rendait son teint encore plus blanc. Sa chevelure frisée en broussaille — bien avant que commence la mode des cheveux longs — était parsemée de fils gris qui lui donnaient une couleur de cendre. Ses yeux étaient aussi jaunes qu'autrefois, mais moins vifs, comme ternis. Cependant je tentai en vain de découvrir la verrue à son cou, sous l'oreille. Elle avait dû disparaître entre les rides. Comme s'il avait perdu quelque chose d'entièrement personnel, sa marque distinctive.

Tout en lui donnait l'image d'un homme abandonné, dénué de tout, sans personne pour laver et repasser ses affaires. Les yeux fixés sur son café qu'il avait bu jusqu'à la lie, on eût dit qu'il s'efforçait de deviner lui-même l'avenir en étudiant le marc. Il y avait chez cet homme un air traqué, une solitude inattendue, qui m'aurait donné envie — même sans le moindre soupçon quant à son identité — de m'asseoir à côté de lui pour lui parler.

C'est vrai, combien de fois ne les ai-je pas désirés, ces paroles, ces chuchotements de la nuit, qui à la lumière du jour semblent déplacés, ou même ridicules, mais qui dans ce vieux café se chargeaient d'une vertu apaisante, comme une tisane ou comme le salep, qui adoucit les veilles et pousse les gens aux confidences, à la tendresse. Chose que la société accepte rarement, et pardonne plus rarement encore.

Ce qui m'empêchait aussi de faire le premier pas, c'est qu'il y avait, assis à côté de lui, un type âgé en chemise rouge et pantalon à carreaux, avec des yeux sans sourcils comme ceux d'une poule. Peut-être qu'ils n'étaient pas ensemble, qu'ils se trouvaient à la même table par hasard, comme il arrive tant de fois dans ces cafés-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le vieux regardait le jeune, que toute son attention était tournée vers lui. Comme s'il admirait sa jeunesse et la convoitait.

Je tentai de lui parler ; mais tout était sombre dans ce café, les regards durs et soupçonneux, et moi trop timide pour faire le premier pas. Deux ou trois fois il me jeta un coup d'œil, comme quelqu'un qui soudain, dans un moment de distraction, reconnaît une ombre du passé — car moi aussi j'étais pour lui une ombre —, mais soit par manque d'envie, soit qu'il n'osât pas, il paya son café et sans un regard pour le vieux il se leva pour partir.

À la porte il se retourna et me regarda de son air moqueur, plein de sous-entendus. Comme si nous nous étions rencontrés en plein jour au coin de la rue, moi rentrant de l'école et lui de l'usine. Je fus à deux doigts de l'arrêter. Mais je ne dis rien ; il s'éloigna, l'air pressé, comme pourchassé. D'ailleurs — coïncidence ? — le car de la police était garé dehors sur la place.

Je restai au coin de la rue jusqu'à ce qu'il disparaisse, avalé par la nuit.

Était-ce ou non Chrìstos ? Jamais je ne le saurai.

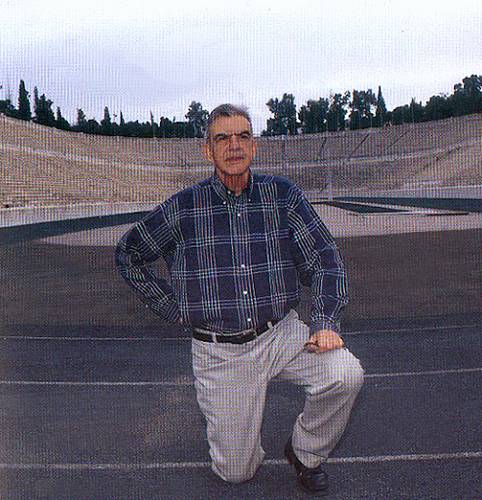

Les livres de Mènis Koumandarèas sont à l'image de son grand corps : ils ont une présence très dense, et en même temps quelque chose d'hésitant, de tremblé. Ils nous laissent croire d'abord que le monde est simple, avant de peu à peu nous entraîner dans ses zones d'ombres, ses mystères. Cet auteur apparemment facile à lire, habitué des grands tirages, nous livre des histoires pleines de non-dits, d'ambiguïtés, de troubles arrière-plans. Sans renier la tradition romanesque post-balzacienne, Koumandarèas la subvertit en douceur, de l'intérieur ; par des moyens très simples, artisanaux, il nous conduit aux émotions les plus subtiles, aux questionnements les plus profonds. Ses romans et ses nouvelles, tout en formant un portrait vivant et fidèle de la Grèce contemporaine, dépassent les frontières étroites d'un pays et d'une époque, ils se rapprochent de la fable et du conte — et en cela Koumandarèas est cousin des grands Américains qu'il traduisit naguère, McCullers, Fitzgerald, Melville...

Ce Grec est un passionné de musique classique — chose plutôt rare là-bas —, et on le sent dans ses livres. Fermement, subtilement composés, ils ont la rigueur d'un mouvement de sonate et la fluidité d'un opéra de Wagner, où tout un réseau de thèmes (gestes, paroles, scènes entières) est repris, combiné, varié jusqu'à l'envoûtement.

Koumandarèas a publié sept romans, six recueils de nouvelles et deux d'essais. J'ai une tendresse particulière pour le seul livre de lui que j'aie pu traduire jusqu'ici : son roman Le beau capitaine, publié en 1982, un pur diamant, l'un de ces livres-culte dont on se parle entre initiés, en baissant la voix et les yeux brillants. On y découvre les coulisses de l'armée et du Conseil d'État dans les années 60, mais surtout on y assiste à l'une des histoires d'amour les plus insolites, les plus inavouées, les plus poignantes.

Au début des années 90, les éditions du Griot ont voulu faire connaître Koumandarèas au public français. Courage mal récompensé. Le maillot n°9 a fait un flop, Le beau capitaine est passé inaperçu, le Griot en faillite n'existe plus et les bouquins sont introuvables depuis. Seul rescapé du naufrage, un roman inoubliable, La verrerie (1975), dans la belle traduction de Marcel Durand, publié d'abord par Hatier et repris par le Serpent à plumes. Pour ma part, je rêve de traduire, entre autres, la longue nouvelle Madame Koùla et le recueil Séraphins et chérubins, mais la recherche d'un nouvel éditeur s'apparente aux travaux de Sisyphe... En attendant des jours meilleurs, j'ai retrouvé dans mes cartons une nouvelle tirée du recueil précité, publiée voilà dix ans par une maison minuscule, Sépia, qui ferma aussitôt après, ruinée par les Grecs à son tour. Le narrateur a plus d'un point commun avec l'auteur adolescent ; quant au triste héros, Chrìstos, il est le frère d'une longue série de personnages, une variation de plus sur le thème qui obsède l'auteur : la jeunesse et la beauté perdues.

Photo de Giovanni Giovannetti. |