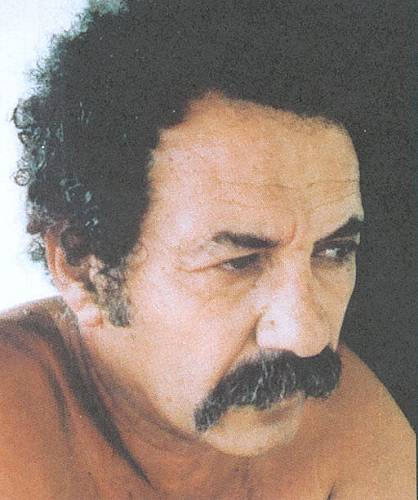

Chrònis Mìssios.

1947. A peine sortie de la guerre, la Grèce est tombée dans le chaos. La droite, installée au pouvoir par les Anglais, et les forces de gauche s'entre-tuent dans un pays dévasté. Chrònis Mìssios, 17 ans, résistant communiste, est arrêté puis condamné à mort. Gracié de justesse, torturé plusieurs fois, ballotté de prison en déportation, il va devenir, selon ses termes, un «prisonnier professionnel» : à sa libération définitive, en 1973, il aura passé en tout vingt et un ans de sa vie en détention.

Cette histoire du prisonnier Mìssios, c'est lui-même qui la raconte, pendant toute une nuit, dans un déferlement de mémoire où les époques se bousculent, à l'un de ses camarades qui, lui, par chance, est «mort avant» — avant d'avoir connu la prison, mais aussi le pire : le naufrage de l'idéal communiste. C'est la première fois que la guerre civile grecque est racontée ainsi. D'autres ont déjà décrit ses horreurs, mais Mìssios est le premier ex-communiste à oser montrer le Parti tout nu : ses martyrs admirables, d'un dévouement total, mais aussi ses dirigeants, rendus souvent aveugles et sourds par l'égoïsme et la bêtise, plus dangereux pour leur cause que l'ennemi lui-même. Si les Grecs se sont rués sur ce livre — il s'est vendu à plus de cent mille exemplaires, événement rarissime là-bas —, c'est d'abord qu'il a brisé un tabou, rouvert la vieille plaie infectée.

Toi au moins... date de 1985. Depuis, le communisme a pris d'autres coups, et on se dira peut-être, à quoi bon remuer encore le cadavre ? Mais ce serait prendre un tel livre pour ce qu'il n'est pas : une étude historique ou un pamphlet politique. Si les grands événements y sont évoqués, c'est de façon allusive ; malgré la foule de personnages qu'elle fait revivre, et le rôle important qu'y jouent l'amitié, la solidarité, cette histoire n'est pas essentiellement collective : c'est avant tout le récit d'une expérience intérieure. D'une descente en enfer. Cet enfer; les matons sadiques et les petits chefs du Parti n'en sont que les deux premiers cercles, éternels comme l'oppression, terribles sans doute, mais moins que le troisième, qui passe à l'intérieur du prisonnier : c'est surtout contre lui-même qu'il se bat, contre la folie qui l'assiège, cette folie qui rôde ici partout, chez les victimes et les bourreaux, comme une obsession. On pourrait trouver; dans d'autres temps, d'autres lieux, des enfers plus affreux encore que celui-ci ; mais ce qui fascine dans Toi au moins..., c'est justement que son héros, toujours près de sombrer; ne sombre pas, qu'il demeure dans cette zone crépusculaire entre espoir et désespoir; raison et démence, entre l'humain et l'inhumain ; c'est l'histoire d'un homme qui lutte pour rester un homme, à l'extrême limite de ce qu'il peut subir sans être détruit.

Tu hésites peut-être, lecteur, à plonger dans la nuit de ces prisons, toi pour qui la Grèce est d'abord une belle image pleine de soleil. Rassure-toi. L'amertume du début du livre - et de la fin - n'est pas son dernier mot. Après la mort du rêve, l'ancien rêveur est encore là, fragile, meurtri, mais porté par cet amour forcené de la vie, cet humour chevillé au corps, qui l'ont maintenu vivant. Toi au moins... en arrive ainsi, malgré son sujet, à être souvent drôle et même réconfortant. On n'y trouve qu'une seule évasion, qui échoue de façon lamentable, et pourtant c'est avant tout l'histoire d'un homme qui se libère : de ses illusions, de sa peur, de sa haine.

Les pages les plus émouvantes, justement, sont peut-être celles où les pantins cruels deviennent fugitivement humains ; où les humbles combattants des deux bords se découvrent un instant bien proches, pauvres jouets dans les mains indifférentes de leurs chefs ; où le héros distingue des salauds dans son camp et des braves types en face. Car ce qui le libère mieux que tout, c'est de comprendre peu à peu que le fanatisme, la haine sont sans doute la pire des prisons.

Libre, Mìssios l'est aussi - logiquement - jusque dans l'écriture, le vocabulaire, la syntaxe, l'agencement du livre entier. Tu vas rencontrer quelques phrases tordues, des passages obscurs, des dialogues où tu ne sais pas toujours qui dit quoi... Sache que le lecteur grec n'est pas mieux loti. En traduisant, je n'ai pas voulu adoucir, affaiblir. Je voudrais que tu reçoives ce livre en pleine figure comme je l'ai reçu. Laisse-toi emporter par ce torrent d'histoires et de mots. Avant tout, écoute. Comme beaucoup d'auteurs grecs, Mìssios est un superbe conteur. Comme Taktsis, Kavvadìas, Hadzis ou Cheimonas (tous traduits chez nous désormais), il a su rester proche des racines populaires de la langue, et faire passer dans l'écriture toute la force de la parole.

La prose grecque moderne est née avec les Mémoires de Makriyànnis, ce général de la guerre d'indépendance qui à trente ans ne savait pas écrire. Un siècle et demi plus tard, avec Mìssios, qui apprit à lire en prison à seize ans, c'est un peu la même voix qui retentit, venue des profondeurs du peuple, clamant ce que les puissants, les doctes et les malins ne veulent ou ne peuvent pas dire. C'est la même sainte fureur, la même passion, qui éclaire ces pages où tu t'apprêtes à entrer - lueur ténue, mais tenace, à l'image de ce pays toujours blessé, qui jamais ne meurt.

Je t'écris, mais pas depuis Corfou et sa prison, je t'écris d'Athènes, à peu près libre... Oh non, je ne suis pas en perme. Je suis officiellement, éternellement assiégé. Enfin, quelle importance, partout c'est plus ou moins pareil, prison, asile, parti, société... On ne peut même plus être en soi-même. Et pourtant on est tellement seul, comme si tous les matins on partait se faire fusiller...

Je veux te parler de nos vieilles histoires, de nous tous. Toi le veinard, tu es mort tout de suite, et d'une balle en plus. Nous, m'en parle pas, comme des poules qu'on nous a baladés, de poulailler en poulailler : Corfou, Yendi-Koulè, Athènes, Egine, Yàros, Halikarnassos, Makronìssi, Aï-Stràtis... En géographie, tu penses, on est devenus des cracks, et en «instruction révolutionnaire», comme on dit, on ne chômait pas non plus. Tu nous aurais vus préparer nos coups, toutes les fois qu'on se retrouvait au poulailler, des trucs dingues. De ces grèves de la faim complètement folles, pour qu'on nous ouvre les cellules cinq minutes de plus, qu'on nous emmène le matin et non la veille de l'exécution, et je ne sais quoi encore. On les a baisés tant qu'on a pu. Dans le poulailler, tu vois, à tous les coups on retrouvait notre «identité révolutionnaire». Et puis il y avait les mouchards. Alors là... Drôles de types, vraiment. Nous bien sûr on leur parlait jamais, sauf pour les injurier, on leur en faisait baver, mais ces gars-là qui vivaient tout avec nous, la prison, les coups, la faim, le peloton d'exécution, qu'est-ce que tu veux... A nos plénums (nos assemblées) on en réhabilitait quelques-uns, bien sûr, et d'autres devenaient mouchards... Tu comprends, ces types, on ne pouvait plus s'en passer. Et puis merde à la fin, je te saoule avec tout ça, mes histoires à la mords-moi-le-noeud...

Tu te souviens de Barou, notre pote, avec son violon et l'étoile jaune sur sa veste, à Salonique ? Tu te souviens quand on s'est glissés entre les barbelés pour le piquer aux Allemands, et sa mère qui ne l'a pas laissé sortir ? Les Allemands l'ont fait griller dans les fours... Pauvre mec, bon qu'à jouer du violon, pour les boulots pénibles il faisait pas le poids, dans nos descentes il restait à faire le guet, tu te souviens ? C'est fini pour lui, le pauvre. Enfin, pourquoi le pauvre, on pourrait dire qu'il a eu de la veine, s'il avait survécu il se serait sûrement fait sauter le caisson, en Israël. Ce gars-là ne serait jamais devenu une machine. Enfin... Et Nikòlas, tu t'en souviens, non ? L'une des meilleures gâchettes de Salonique — tu te souviens quand La Cabriole et lui se sont glissés en plein escadron allemand, du côté de la Tour blanche, ont flingué deux types et emporté sept mitraillettes et cinq revolvers Marambel...

La Cabriole est un veinard, il s'est fait tuer à temps, l'un des premiers qu'ils ont flingués à Yendi-Koulè... Et sa copine Mary, tu t'en souviens ? qui montrait ses cuisses au boulanger chaque fois qu'on venait chourer le pain de maïs ou les rares plats que les gens osaient encore donner à cuire... Eh bien elle s'est mariée avec un flic. Eh oui, la honte. Maintenant tu la verrais, gros bras cheveux gras. Qu'est-ce que tu veux. Tu imagines, cette fille-là, un des piliers de la bande. C'est sa mère qui l'a foutue en l'air, faut te caser ma petite et tout et tout, le flic lui a collé deux ou trois chiards entre les jambes et terminé. Maintenant elle lit dans le marc de café et mitonne des petits plats... Oh et puis merde, au fond c'est pas la première... Nikòlas, lui, n'a pas résisté à l'instruction révolutionnaire du poulailler. On était ensemble depuis la Sûreté, on s'y était fait salement baiser. Quand on est sortis, je veux dire quand ils nous ont mis en taule, pendant six semaines on marchait à quatre pattes, on est allés comme ça en conseil de guerre. Nikòlas, fallait voir, de pas pouvoir tenir debout il était fou. Et quand le procureur, une salope, une vraie tête de mort, a réclamé huit fois la peine capitale, le président demande à Nikòlas s'il n'avait rien à ajouter, et Nikòlas lui dit, oui monsieur le président, je voulais vous dire, quand vous m'aurez tué, que le procureur prenne mes couilles pour s'en faire une tabatière. Tu aurais vu la panique... Eh bien ils lui ont collé cinq ans de plus pour injures au tribunal, et les nôtres l'ont critiqué pour «comportement déplacé» ; la même connerie, tu vois, d'un côté comme de l'autre.

Enfin voilà, l'instruction révolutionnaire au poulailler, il en pouvait plus, Nikòlas, tout lui faisait mal : les nouvelles que nous balançait notre Direction, à l'étranger tout va bien pour nous, alors qu'on s'était fait baiser partout dans les grandes largeurs, les parties de volley où la Direction décidait de nos places, toi tu joues à l'avant, toi au centre, et tout comme ça. Des conneries, à te rendre dingue. Ils voulaient à tout prix exercer un petit pouvoir, n'importe où... Bref, pour pas te fatiguer avec ça, dès qu'il voyait la Direction — Direction de mes couilles, tu sais, le genre aime ta cellule comme un esclave aime ses chaînes, mange bien ton dîner (le trois fois rien qu'on nous donnait), et tout comme ça, dès qu'il voyait la Direction donc, c'était comme un taureau devant le chiffon rouge. Moi je le quittais pas, pour l'empêcher de faire des blagues... Jusqu'au jour — sans tabac on devenait fous, pas le moindre mégot, et un type de la Direction nous parlait, on était encore en pleine grève de la faim ou je ne sais quoi — enfin, voilà le type qui sort un de ces bâtons et l'allume, un clope entier, je te dis... Nous, les yeux nous sortaient de la tête. Nikòlas le regarde et lui dit : alors camarade, unis dans le combat mais chacun son tabac ? Comme ça qu'il l'a dit, pour lui river son clou, tu sais comme il était fier. Et l'autre fumier, tu sais ce qu'il répond ? «Que veux-tu, camarade, en système capitaliste il nous est impossible d'appliquer le communisme.» Une vraie salope je te dis, même pas fichu de dire un mot pour faire semblant, allez les gars, tirez une bouffée... Et figure-toi qu'on était tous près de mourir, chaque soir on s'y attendait pour le lendemain... Quoi dire... Nous, en entrant au Parti, quand on nous présentait Untel comme «un des nôtres», c'était pour nous un type extra, un frère à la vie à la mort, et comment faire autrement puisque tu tenais sa vie entre tes mains et lui la tienne ? Seulement voilà, ça ne se passe pas comme ça, hélas, l'homme est plein de recoins, il trimballe un tas de trucs, de personnages au fond de lui-même, et tout ça ne change pas d'un seul coup, rien qu'en prenant part à un juste combat. Pour changer il faut d'autres efforts... A Aï-Stràtis, où pendant des années on a déporté les communistes, les anciens racontaient une histoire qui m'a fait réfléchir. La dictature de Metaxas a livré les déportés communistes aux Allemands quand ils ont envahi la Grèce. Les Allemands ont dit : tous ceux qui font une déclaration de repentir peuvent s'en aller chez eux, les autres vont mourir. Certains sont partis, beaucoup sont restés. On les a enfermés dans une école — c'était la seule sur cette petite île — en leur coupant les vivres. Eh bien, pendant un temps ils sortaient dans la cour de l'école et mangeaient l'herbe. Peu à peu, les plus faibles en premier, ils sont morts. Trente-quatre en tout qu'ils sont, enterrés sur la colline d'Aï-Stràtis au-dessus du camp. Il y avait donc, allongés côte à côte, un vieux communiste et un jeune. Le vieux avait un petit canif. Quand ils ont eu fini toute l'herbe, le vieux au canif s'est mis à couper les racines pour les manger. Mais il était si faible qu'à la fin il pouvait plus se traîner dans la cour. Alors le jeune lui dit : camarade, s'il te plaît, toi tu peux plus sortir, donne-moi ton canif, que moi au moins je cherche un bout de racine pour m'en tirer. Le vieux n'a pas voulu. Ils sont morts tous les deux, sans renier leur idéologie tellement humaine... Nikòlas n'a rien dit, mais quand on est sortis dans la cour il me fait, mon vieux Salonique, c'est décidé. L'Histoire c'est du bidon, moi je m'en vais à Formose. Toi, maintenant, Formose tu sais pas ce que c'est, tu penses qu'il est devenu cinglé. Mais non, Formose était un quartier de la prison où l'on mettait les renégats, on appelait ça Formose à cause de l'île de Chine où Tchang-Kaï-Chek est allé avec sa bande quand la révolution a gagné. Autrement dit, du jour au lendemain, chacun des camarades qui pour telle ou telle raison avaient craqué devenait pour nous le pire des ennemis de classe et on le traitait comme tel. Humains, les mecs ! De.quoi devenir dingue. On a perdu comme ça un tas de monde. On n'a pas eu le courage de s'avouer que dans ce hachoir à viande où on était, on ne pouvait pas avoir d'égalité dans le comportement, après une défaite écrasante et toutes les erreurs des crétins de la Direction, qui exigeaient des gens qu'ils aillent au peloton, à la torture ou en prison à vie la tête haute. Je crois que cette crétinerie n'était pas seulement politique. La Direction, à mon avis, n'a pas su comprendre deux choses essentielles : un, la contradiction profonde du révolutionnaire marxiste, qui ne croit à aucun paradis après la mort, mais donne sa vie car il est amoureux de la vie elle-même ; et deux, la nécessité pour tout homme de vivre sa propre expérience à l'intérieur des rapports sociaux, ceux de sa naissance et de ses années de formation. Enfin, cette fameuse «Direction» ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, alors tu penses, l'avenir... Au lieu de soutenir ses hommes, de les aider un peu, elle les brisait complètement. Comme s'ils s'étaient engagés par contrat à vivre sans besoins, à se faire tabasser toute leur vie sans avoir mal, à foutre en l'air non seulement eux-mêmes — ça c'est encore facile — mais leurs rapports sociaux et humains. Enfin bref, l'Histoire montrait déjà dans quelle ornière on entrait...

Alors voilà, Nikòlas a pris son barda et s'est taillé à Formose. La Direction a pondu une déclaration, qui est passée de bouche à oreille, comme quoi Nikòlas était un «élément lumpen» incapable de s'assimiler au mouvement, même que peut-être il était vendu à ceux d'en face, et autres conneries. Comment ça ? Nikòlas, toujours premier pour aller au boulot, et dernier rentré ! En période de famine, quand on volait de la bouffe, lui qui donnait le plus gros de sa part à Barou qui était maigre et fragile, tandis que lui, combien de fois il est resté le ventre vide... Un vendu, lui ? Bande de lopes, allez vous faire foutre... Toi, je te l'ai dit, tu as bien fait de te tirer à temps.

Comme si les autres ne suffisaient pas, on avait donc ces fumiers de la Direction sur le dos : ne jurez pas, ne criez pas, ne réclamez pas, la morale communiste et tout le bazar. Un vrai pensionnat pour jeunes filles. Bon, en fait ils n'y croyaient pas, ce n'était qu'un moyen de nous clouer le bec, et ça marchait. La plupart d'entre nous ont craqué sous des coups venus de l'intérieur. Et le résultat, c'est qu'ils ont réussi, dans nos poulaillers, à faire de nous des vraies poules. Tu crois qu'ils avaient d'autres moyens, vu toutes les conneries qu'ils faisaient, pour nous empêcher de leur flanquer des baffes ? Enfin tu te rends compte, nous des révolutionnaires, avoir pour code de conduite... les Dix Commandements ? «Tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère» et autres conneries, tandis qu'on se faisait voler, tuer, baiser par tous les bouts. Tout ce baratin bourgeois, on nous le servait sous forme de morale communiste et de conduite révolutionnaire. Un double esclavage, oui ! De quoi te rendre dingue... Lumpen ! Tu sais ce que ça veut dire, lumpen ? Je l'ai appris plus tard, là-bas je ne savais pas encore les langues étrangères. Un «élément lumpen», c'est un voyou, disons un asocial. Et tu sais pourquoi ? Il écoutait des rebètika, il aimait ça et ne s'en cachait pas, il aimait le vin, bref, il avait des passions et pas la moindre hypocrisie. Et ces crapules qui n'arrêtaient pas de nous pomper l'air, à nous seriner qu'il était immoral d'écouter ces chansons, et encore plus de les chanter car elles étaient, disaient-ils, décadentes et pessimistes. Car notre vie, tu vois, était pleine d'optimisme, et c'était la musique, ben voyons, qui écartait du droit chemin le révolutionnaire... Ils nous pompaient l'air avec des kalamatianos, des tangos argentins et des chansonnettes à l'eau de rose. Nous, en douce, avec mille remords, on s'offrait un petit Tsitsànis, un Vamvakàris... Comment te défouler, mon vieux, avec Cache-cache dans les cerisiers en fleurs ou les Quarante gaillards de Levadia ? Comment te défouler, comment mourir sans désir, sans passion ? Une connerie, je te dis, à couper au couteau. Et s'il t'arrivait en plus de te péter la braguette — pardon, si tu étais «ému sexuellement» comme ils disent, à tous les coups tu étais un détraqué.

Moi en tous cas, toute ma vie j'ai eu des remords, parce que j'aimais toutes les choses interdites : les femmes, le vin, cette musique... Ah bordel, j'ai jamais pu comprendre pourquoi, du fait qu'on était des révolutionnaires, c'est-à-dire des hommes brûlants de passion pour la vie, romantiques, sensibles, aimant jusqu'à en mourir l'homme et sa liberté, marchant vers le peloton avec le sourire, endurant la torture, la prison, enfin tout, pourquoi ça devait nous rendre ainsi fadasses, effacés, sans aucune flamme en nous, sans passion dans la vie, sans dissonances, comme des notes bien sages sur la portée, qui n'obéissent qu'au chef... Merde alors. Ils étaient bien partis pour faire de nous pire que des poules : des machines. Comment veux-tu la faire avec des machines, la révolution ? Et l'imagination ? Le rêve ? Et comment mourir ? Le révolutionnaire est un oiseau, un aigle, amoureux de la lumière, des fleurs, des femmes, du vin, du désordre. Écoute, avant je ne savais rien de tout ça, c'est maintenant que j'ai appris : toute la morale de l'homme, de leur point de vue, était située soit dans ses organes sexuels, soit dans sa langue. Mais quand tu aimes les femmes — enfin bordel, puisque tu aimes tous les hommes et donnes ta vie pour eux à l'occasion, comment ne pas être amoureux plus profondément, plus tendrement, plus complètement de la personne féminine ? Car c'est là, et seulement là, que l'amour trouve sa voie, qu'il s'accomplit dans la tendresse des corps. Ah, si seulement nous étions hermaphrodites, l'amour tiendrait une bien plus grande place dans nos vies, et tout serait pour nous plus facile...

Enfin bref, tu vois, si tu étais porté sur l'amour et si tu n'avais pas la langue amidonnée, eh bien pour eux tu étais immoral. Tu pouvais te livrer totalement à la cause, subir les tortures, aller en prison, donner ta vie pour l'idéal auquel tu croyais, ça n'était pas de la morale, ils s'en foutaient comme du cul de leur grand-tante. La morale, c'était de savoir si tu faisais ou non marcher tes couilles... Mais comment veux-tu, sans couilles, faire la révolution ? Non, je ne plaisante pas, la psychologie, la psychiatrie contemporaines ont découvert des concordances étonnantes entre la vie sexuelle de l'homme et sa constitution d'ensemble, mentale, psychologique et tout. Tu sais combien de camarades sont morts fusillés sans avoir jamais serré dans leurs bras un corps de femme, combien ont vieilli en taule, en déportation, sans avoir jamais connu l'amour ? Enfin, quoi dire... Tu comprends où ça nous menait : on prenait dans la gueule non seulement la hiérarchie bourgeoise et tout le bazar, mais aussi l'idéologie, la morale des bourgeois, PATRIE, RELIGION, FAMILLE, et leur hypocrisie bien sûr...

Beaucoup d'autres partaient aussi, pour différentes raisons, comme les divergences politiques et idéologiques. Mais tu sais bien, il faisait pas dans la dentelle, Nikòlas, il était simple et direct, les faits l'attiraient plus que les idées. Tu te souviens quand Manòlis nous avait réunis, dans cette manufacture de tabac incendiée ? Eh bien c'est là qu'il a craqué, il a fini par la signer sa déclaration de repentir, et après ils l'ont traité comme un chien. Ils — les nôtres. Quand il est revenu chez nous après sa contre-déclaration, ils lui ont jeté sans arrêt son passé à la figure, il n'avait même pas le droit de rire, jusqu'au jour où il a signé pour la deuxième fois et s'est taillé pour toujours. Alors il est devenu un «élément irrécupérable». Elément, ils n'avaient que ce mot à la bouche : bon élément, mauvais élément, comme s'ils parlaient de petits engrenages et pas d'êtres humains. Mais la plus grande inégalité à l'intérieur du mouvement, c'était devant la torture. Je me souviens, sous les Colonels, j'étais avec un gros bonnet dans une planque ; il m'a dit qu'une fois, pour une baffe qu'il avait reçue d'un gendarme, il avait fait tout un scandale. Il était connu, tu comprends. Et cette même vieille pute, il traitait d'irrécupérables les gars qui se faisaient broyer les couilles et casser les os à la Sûreté, quand ils crachaient quelques mots à l'enquête... Quelle merde. Enfin bref, l'humanisme à la Direction, ça volait au plus bas...

Donc, tu te souviens ? Manòlis parlait, parlait : Marxisme, Socialisme, les Bourgeois, les Prolétaires, le salaire, l'oppression... Nous on n'y pigeait rien, on bâillait : tu penses, un salaire... Salaire mes couilles ! Nous on volait pour vivre, et puis l'oppression, c'était la première fois qu'on entendait ce mot-là. Pourtant Nikòlas a pigé, lui ; laisse tomber, gars, qu'il a fait à Manòlis, moi je vais leur dire, toi tu les embrouilles. Bon alors les gars, de ce côté-ci il y a les riches, et de ce côté-là les pauvres. Y en a qui sont riches ici ? Non, qu'on répond. Eh ben ce qu'il nous dit, là, le collègue, c'est nous les pauvres d'aller attaquer les riches, de tout leur piquer et de faire un partage égal, qu'il n'y ait plus ni pauvres ni riches. Pas vrais, Manòlis ? Ben, pas exactement, c'est-à-dire qu'il y a le problème... Hé, le problème, tu te le mets où je pense... Alors les mecs, vous y êtes ? On y était.

Voilà. Toi au moins, tu es mort avant, tu les as jamais vus les riches, enragés à surveiller leurs sous. Autant ça va quand on leur fait le coup en douce, autant ça se gâte si on leur dit en face, les mecs on va tout vous piquer. Pendant quinze ans je me suis fait baiser la gueule à tour de bras. Quinze ans, et puis avec l'âge, quand je suis devenu l'un des cadres, on me donnait du monsieur chaque fois qu'on m'arrêtait. Mais moi, je restais noué. Chaque fois qu'ils me mettaient au frais, j'avais l'estomac qui me remontait dans les dents et il fallait que les hostilités commencent pour que je me retrouve enfin. Tu vois, quand ils m'ont repincé, je n'avais plus vingt ans, je m'étais fait un nom, eh bien j'ai cru devenir cinglé. On m'emmène à la Sûreté, venez monsieur, par ici monsieur... Pas une beigne, pas un coup de pied, pas de petit fumier tu vas mourir, on va te baiser la gueule, rien. Pas un seul nom d'oiseau. Bon, ils me fouillent, me prennent mes lacets, ma ceinture, tous les trucs — poliment toujours — et me fourrent à l'isolement. Une heure passe, puis deux, la nuit tombe, le jour se lève : rien. Un jour, deux jours, trois jours : rien. Je me ronge les sangs. Je me dis, les salopes, c'est une nouvelle tactique. Ils doivent mettre une poudre dans ma bouffe. J'y touche pas. De toute façon, j'ai la nausée. Ils me disent, pourquoi tu manges pas, c'est une grève de la faim ? Quoi dire... Que je fais une grève de la faim pour avoir droit aux coups et aux injures ? Non, que je réponds, j'ai pas envie de manger, c'est tout. Le soir, cric-crac, on ouvre les grilles, ils m'emmènent là-haut, c'était huit heures et demie, je me dis enfin, les hostilités commencent, on va voir ce qu'ils veulent. J'arrive donc là-haut, le chef, le sous-chef, sourires, tiens salut comment va, etc. Comment ça tiens salut ? que je leur dis, c'est vous qui m'avez amené. Calme-toi, gars, tu as une si grosse dent contre nous ? Ah, les ordures. Je dis, ben quoi, on est devenus copains ? Voyons, tu sais bien, c'est chez nous que tu as grandi. (Non mais tu l'entends la salope ?) Oui, que je réponds, avec les os brisés et trois séjours chez les dingues ! Voyons, voyons, dans des conditions pareilles, pouvait-on faire autrement, et d'ailleurs vous aussi vous avez tué des types à nous. Ah, la salope... Je dis, enfin dites-moi ce que vous voulez, qu'on en finisse, parce que moi, moins je vous parle... On ne veut rien, mon gars, c'est pas un interrogatoire, pourquoi tu ne manges pas, quelqu'un t'a embêté ? Moi : non, j'ai pas envie de manger, c'est tout. Ecoute, on t'a arrêté sur ordre du ministère pour t'envoyer en déportation. On t'a mis tout seul pour t'empêcher de baratiner les autres. Tu pars demain. Ta mère est prévenue, elle va venir avec tes affaires. Et c'était vrai. Mais te je parlais d'autre chose et j'ai dévié, j'ai tant à te dire...

Chrònis Mìssios. |

Ces pages sont les douze premières d'un livre qui en contient 240, et dont la traduction a été l'une de mes expériences les plus fortes.

Toi au moins, tu es mort avant a été publié en 1991 par les éditions du Petit-matin, qui comme toujours ont salopé le travail : couverture plus hideuse encore que de coutume, sans aucun rapport avec le livre, faute d'orthographe dans la 4e de couv et — le pire — ajout de la mention «roman» sous le titre. (Imaginons un instant : Le journal d'Anne Frank, roman. Si c'est un homme, roman.)

Comment ai-je pu accepter plus tard de refaire un livre avec ces charlots ?

Toi au moins... n'avait pas besoin de ces sabotages pour se planter, d'accord. Après deux ans de mévente Petit-matin m'annonce qu'il va pilonner ce qui reste mais que je peux racheter des exemplaires au prix du papier. Mettez-m'en cent ! lancé-je, impérial, pensant faire une folie grandiose. Oh non, me répond-on, c'est trop compliqué de diviser le stock, il faut que tu prennes tout. — Il y en a combien ? — Mille.

J'ai sauvé les mille condamnés — la cave de mes parents est vaste — et pendant des années je leur ai cherché des foyers d'accueil. Je ne pouvais faire autrement. C'était pour moi un devoir que d'arracher ce livre au silence, de faire entendre cette voix nécessaire. Toi au moins... a donc poursuivi, lentement mais sûrement, une vie souterraine mais intense. J'ai tantôt vendu, tantôt offert quelques centaines d'exemplaires. Certains lecteurs ont abandonné en route : trop cafardeux, disaient-ils. Certains, au contraire, ont été bouleversés. Un employé d'une municipalité communiste m'en a acheté vingt qu'il a offerts, le salopard, à ses collègues cocos pour le plaisir de voir leurs bouilles (à défaut de leurs idées) virer au vert. Une psychanalyste m'en a commandé carrément quarante pour les participants à son séminaire ; elle m'a convié à une séance dudit sur le thème : l'humanité face à l'inhumain — comment supporter l'insupportable ?

Le livre a été brillamment adapté en BD par Sylvain Ricard, Myrto Reiss et Daniel Casanave aux éditions Futuropolis. Il est réédité en mai 2019 par les soins des éditions Cambourakis.

Texte intégral disponible sur publie.net