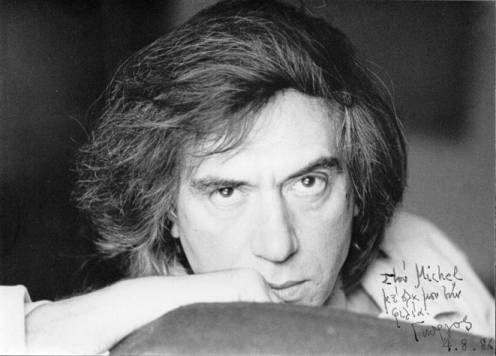

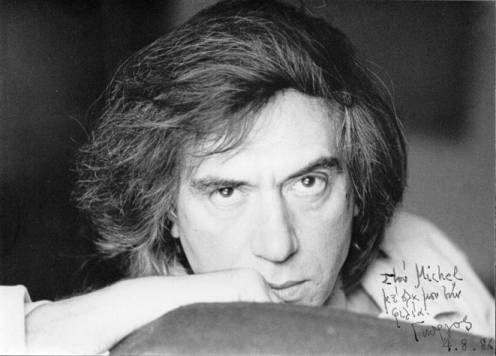

Georges Cheimonas.

Lumière ! Lumière ! Lumière ! a crié Cybèle comme si elle suffoquait. La maison s'est emplie de lampes allumées. Cybèle s'est arrêtée au centre du salon sous la lumière d'un lustre d'église. Une cascade étincelante de cristaux est tombée sur elle. Elle a caché son visage dans ses mains. L'obscurité je ne la supporte plus a-t-elle dit épuisée. Qui sont-ils ceux qui m'ont désignée pour être l'ombre obscure où tu seras caché dit-elle en colère. Elle me jette un long regard plaintif. Laisse-moi pour une fois te raconter moi aussi un cauchemar. Nous avions huit ou neuf ans. Moi je t'élevais je n'avais que toi au monde. Soudain je me suis endormie allongée près de toi. (...)

(L'ennemi du poète, p.50.)

Elèni m'a dit sans se pencher maintenant je m'en vais. Droite la voix lasse et lointaine je te laisse Dòros. Il prendra soin de toi. C'est son métier. Il est serviteur des morts. Il prendra soin de toi très bien. Je l'ai payé double tarif. Moi je m'en vais mourir. De ma propre mort infinie puis elle s'en est allée. Èrsi l'attendait plus loin elles sont parties ensemble. J'ai entendu démarrer la voiture. Dòros a rangé ses affaires comme un soldat bien entraîné. A laissé allumés deux puissants projecteurs. S'est allongé par terre épuisé s'est endormi. D'autres jours sont venus et des nuits des jours encore. Dòros prend soin de moi sans un mot. Nettoie la terre sur moi l'étale doucement. Lave délicatement mon visage à l'eau parfumée. En approchant du trou de la blessure il s'applique on dirait qu'il craint de me faire mal. Courtois consciencieux il faisait son métier. Marchait sans bruit moi-même je ne l'entendais pas. Il veillait à ce que la mort ne l'entende pas. Il écoutait toujours Epitaph au transistor. Tout ce soin n'est pas pour moi ai-je dit. On l'a payé pour ça. Et l'amour d'Elèni Xènou. N'était pas pour moi. Pour ce que moi je suis. Et ma vie. Ce que j'ai vécu n'était pas pour moi. Rien n'était pour moi. Rien ne m'a été donné pour ce que moi j'étais. Un petit vent a soufflé sur moi faisant onduler la terre qui me couvrait. Les sentiments des morts deviennent d'humbles étirements de la nature et j'ai dit ce souffle est soulagement. (...) Dòros est venu aplatir avec soin les ondulations immobiles de la terre. J'ai remarqué sa tête nettement dessinée sur le ciel blanc mort du crépuscule. Une tête parfaitement grecque. Les cheveux bouclés le front vertical. Le nez droit et fin légèrement courbe à la racine. La bouche petite aux lèvres sensibles et le menton rond et doux. Cette courbure qui l'unissait à la ligne droite du cou et j'ai pensé les Grecs existent donc. Et j'ai senti pour la première fois de ma vie et dans ma mort. Pour la première fois j'ai senti la terre où j'étais couché la terre et rien de plus être à moi.

(L'ennemi du poète, p.79.)

Mon métier de traducteur m'a valu plus d'une rencontre inoubliable, mais rien ne m'aura marqué autant que mes quinze ans de compagnonnage avec l'écrivain Georges Cheimonas. (Je l'appellerais Yòrgos Himonas, comme en grec, si lui-même n'avait pas imposé cette version française.) Sa personne m'a frappé autant que son œuvre : cet être d'une extrême noblesse, à la fois imposant et fragile, avait la même présence intense, la même étrangeté absolue que ses livres.

La vie de Georges Cheimonas se résume en quatre villes : Kavàla, en Grèce du Nord, où il est né en 1938 ; Thessalonique où il passa son adolescence ; Athènes où il vécut sa vie d'adulte et exerça la neuropsychiatrie ; Paris où il termina ses études et où il fit plus tard des séjours prolongés avant d'y mourir en 2000.

Il aimait son métier, mais l'écriture a dévoré sa vie. Pourtant son œuvre est assez mince. Il laisse une quinzaine de petits volumes : des essais portant le titre générique de Leçons sur le langage ; un recueil d'articles divers ; des traductions (Sophocle, Euripide, Shakespeare, Racine) qui sont de véritables recréations ; et surtout le noyau de l'œuvre : neuf récits publiés en trente ans, de 1960 à 1991, très brefs (un seul dépasse les cinquante pages), dont le premier fut écrit à l'âge de dix-huit ans. Maurice Nadeau, grand découvreur, a publié Le docteur Ineòtis, la trilogie Le mariage, Le frère et Les bâtisseurs et un volume rassemblant Mes voyages et L'ennemi du poète. Roman a eu pour éditeur Noël Blandin.

La lecture de Cheimonas est un choc. Je connais peu d'œuvres aussi originales et solitaires. On y trouve moins un récit qu'un tourbillon d'histoires ou de fragments d'histoires, où des personnages monstrueux subissent de cruelles métamorphoses, où espace et temps semblent devenus fous : on peut être dans plusieurs lieux ou plusieurs époques à la fois ; un fils peut engendrer sa mère. Le langage est lui-même brisé, les phrases inachevées, béantes, ressassées. «Ma langue, dit Cheimonas, semble ne pas s'adresser à des organes humains. Elle tend à s'accomplir en une langue plus lointaine, destinée à des organes sensoriels non humains.» Les récits de Cheimonas sont une tentative surhumaine, utopique pour forcer les limites de la perception et du langage, pour créer un langage nouveau, un «grand langage» aux pouvoirs inouïs.

Du temps que la sœur est exprimée par le frère. Une invincible volonté d'apparaître. Tout son sang ses entrailles profondes sont montés à la surface. Comme une congestion toute son âme a jailli s'est répandue sous son visage. Il n'est pas d'autre voie que le corps. L'âme est imitation d'un corps essentiel. Ainsi elle apparaît sans cesse et se prépare à apparaître. De sa peau gonflée monte une buée humide. Une végétation survient sur le corps de la sœur. Invisible elle avait depuis longtemps commencé. La sœur se couvrait d'une toison rouge. Comme cachée sous des algues blessées. Poil rouge impudent tout son corps en est mangé tandis qu'une beauté obscène comme celle de Dieu. Comme des pustules sur le ciel et la longue toison par des bêtes lascives léchées. Étincelante éclairant comme un feu qui se couche après s'être battu contre l'eau. Mais le feu brûle encore il n'est pas vaincu et tressaillant s'unit avec l'eau avec l'air et engendre une brise un souffle lourd d'abîme agitant l'insatiable toison sans cesse et c'est comme une vague lente une mare traînante et qui sans fin donne vie à l'énorme et terrifiante beauté de la sœur à ce buisson vivant furieux. Sur les racines suantes de ces poils germaient continûment des organes d'embryons d'animaux. Ancêtres du blé des plantes médicinales et l'on voyait étinceler des yeux aveugles de crabes et de tendres becs d'oiseaux sauvages et des griffes soyeuses de félins. Lisses cerveaux de singes bois des œufs de forêt et la sœur était comme aspergée de semences d'animaux et de vie et sa chaude humidité rouge leur était bonne. Son corps est une île et sans relâche elle se hisse et un orgasme indescriptible assourdissant la secoue. Sur son front inégal poussaient deux cornes. Longues recourbées comme en albâtre et sa tête pareille à une lyre à une arme. Les cornes avaient un tremblement incessant comme une agonie. Vache et continent et de sa bouche monstrueuse coule une salive épaisse comme du lait de laurier-rose et dans l'inclinaison légère de la tête. Le ciel se déchire et de larges écailles de ciel. Comme celles du platane les feuilles du ciel en suspens se déposent à ses pieds lourds à se mouvoir. Elle émet une lumière pourpre et de l'iode. Les hommes au corps moite suivent ces traces rouges. Les marques des sabots terrifiants du frère. Dans le sexe de la sœur profondément planté un gros morceau de bois. Fragile humide comme le bois d'une relique et phallus impérissable amour pourrissant. La sœur se nourrit des hommes. Elle se penche et son haleine amère couvre d'un âcre rêve leurs visages. Avec des craquements les hommes disparaissent en la toison carnivore mer des sargasses. Une brusque secousse comme un remous. Comme la rude houle d'un feuillage et qui les montre engloutis pour toujours dans son corps rouge. Aux bouts des champs elle dépose le frère sur un tapis. Souffrant affreusement elle pousse au-dehors d'elle et serre pour avorter abandonne en arrière les molles dépouilles des hommes comme une bouillie. Animal glorieux et de ceux qui engendrent des nations. Forêt merveilleuse la sœur et la traverse telle une aube le frère obscur.

(Le frère, p.62.)

Cheimonas se compare à un mineur qui creuse le langage : vers l'avant, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, mais aussi vers le bas, au plus profond des racines de sa langue et de son pays. Le paradoxe de Cheimonas, c'est que son œuvre, la plus dépaysante que la Grèce ait produite, est en même temps la plus grecque. Elle rejoint les Présocratiques (le fragment, l'obscurité, le retour à l'élémentaire) ; Eschyle et sa parole dense, rugueuse ; l'Apocalypse et ses visions flamboyantes ; les merveilleux chants populaires ; Dionysis Solomos, père de la poésie grecque moderne ; Yànnis Makriyànnis, père de la prose grecque moderne... Un mot chez Cheimonas laisse voir en couches superposées, comme la ville de Troie, trente siècles d'histoire. Ses phrases, écartelées, tendues entre passé et avenir, semblent à la recherche d'une lumière nouvelle ou d'un feu disparu.

Les mêmes thèmes parcourent ses récits comme des obsessions : la naissance et la mort ; l'amour ; la connaissance, et surtout la connaissance de soi ; la limite de l'homme ; la fin du monde, la nécessité de mourir pour renaître ; l'éternel retour. C'est à mes yeux la seule œuvre contemporaine qui soit un équivalent plausible de la tragédie antique (et c'est en lisant ses traductions que j'ai enfin pressenti ce qu'elle fut). On y retrouve la violence des sentiments et la puissance du rituel qui les contient ; la terreur et la pitié ; une grande cruauté apparente, qui évoque Bosch, Goya ou Francis Bacon ; et surtout une immense compassion qui le rapproche plutôt de Dostoïevski, un profond amour des vivants et des morts. Ses récits sont un voyage dans l'inhumain, mais cette aventure est en même temps terriblement humaine. Un mot revient comme un leitmotiv : anthropos, le plus souvent au pluriel. «Mais quelle que soit l'idée quelle que soit la prophétie l'homme toujours se servira d'hommes et toujours reviendra vers les hommes. Fin de l'homme les hommes.»

Que le monde devienne image. Ce sera là l'ultime vie des hommes : être couverts d'une image.

L'horizon s'est éloigné. La vie est apparue d'abord aux murs. Un mur enduit d'une matière comme du sens. Ailleurs les murs gonflaient saillaient comme s'ils accouchaient de statues qui encore informes à peine ébauchées pendaient aux murs. Lentement le ciel descendait. Bandeau prodigieux fait de lourdes coiffes de travers qui lentement se dénouant tombaient que l'on sache à nouveau combien la lumière est bonne.

LA RENAISSANCE. Arrive une Renaissance. Une Renaissance imprévue a soufflé soudain sur des massacres de peuples et indifférente aux massacres. Comme pouvoir de gloire elle apparaîtra. Apparaîtra de force autant que la catastrophe. Où finissaient tous les actes des hommes. Avant cette fin le monde finissait en commençant. Mais les hommes ont en horreur cette Renaissance finale. Ils se tordent et trouvent la gloire en souffrant. Cette Renaissance inexpliquée redresse par en dessous les hommes comme percés de lances et couronnés. Un retour en vie anormal va les soulever. Les animer mais sans qu'elle bouge il tend leur âme et la dilue terriblement. Mais le destin des hommes résiste. Leur nature est broyée puis d'être ainsi détruite se dresse. De par cet emmêlement du commencement et de la fin. De la résistance des hommes voici naître le nouveau siècle des hommes debout.

(Le frère, p.73.)

De par sa densité, de son obscurité, la prose de Cheimonas est parfois qualifiée de «poétique». Elle me paraît surtout très théâtrale, au meilleur sens : cette écriture est une parole. Et cela aussi est profondément grec : la prose grecque retrouve naturellement la force, la familiarité, le souffle de la vie. Comme si les Grecs avaient mieux que nous gardé le contact avec l'âge d'or où la parole n'allait pas mourir sur du papier, où les mots restaient brûlants comme une lave à peine jaillie.

Cheimonas a écrit un jour : «Ce qui me pousse à écrire, c'est une ambition sans mesure». Je l'ai aussi entendu dire que son œuvre était un ratage total, un naufrage. Je préfère y voir en même temps une éclatante réussite, une série de bijoux d'écriture, et une collection de fragments déchiquetés, un champ de ruines, les débris d'un immense combat caché ou d'une explosion invisible. Je vois Cheimonas en Prométhée à l'assaut du feu du ciel, et nécessairement vaincu.

Je voudrais lui dire adieu en lisant quelques phrases de lui tirées de «La fin du mythe», un article sur le mythe de Prométhée. Les idées en sont très riches, mais j'y vois d'abord un face-à-face de l'obscurité et de la lumière. Quand je pense à Georges Cheimonas, c'est cela que je vois : une alternance d'ombre et de soleil, une alliance d'éblouissement et de nuit.

La lumière finale, est-ce la récompense, l'aboutissement d'un long parcours, le mineur débouchant à l'air libre ? Ou au contraire, ce jour aveuglant vient-il effacer le long travail obscur, et tout rendre au néant ?

Avec Cheimonas on ne saura jamais. La roue ne cesse de tourner.

Je vais résumer ici une version du mythe de Prométhée tirée d'un de mes récits encore inédit, en précisant que le recours à l'ancien mythe ne vise pas seulement à marquer l'origine antique de l'angoisse ; il n'est pas dû au seul besoin de combler le vide laissé par la mort du surnaturel et de ses fantasmagories, autrement dit la mort du mythe ; il est dû à une certaine forme de solidarité à l'égard du créateur antique : il s'agit d'inclure son discours dans une parole d'aujourd'hui. Sans parler des autres, cette solidarité-là — cette revendication (voilée) d'une parenté avec lui — n'est pas, bien sûr, désintéressée. Sa récompense est un sentiment de sécurité incroyablement concret (si concret que seule la langue est en mesure de le produire), à l'idée que le discours d'aujourd'hui s'unit organiquement à l'Originel.

J'ai besoin de preuves attestant la noblesse de ma langue : sinon, je ne peux parler.

Prométhée, dans mon histoire, est un homme qui soudain, en septembre 1987, a senti sa vie s'exacerber. Sa relation avec le monde est au plus haut, il se sent investi soudain d'une grande autorité. Il pense qu'il représente tous les hommes. À partir de là, tout ce qui arrive aura un sens final et fatal. Une jeune femme inconnue vient le trouver. Elle est enceinte et cherche un endroit pour accoucher. Nul ne doit assister à l'accouchement, et elle lui dit pourquoi. Elle lui confie la terrifiante histoire de son amour. Ce n'est pas notre sujet — écoutons seulement l'une de ses répliques, et je choisis la plus naïve car l'histoire ensuite se resserre dangereusement : Ne me demande rien. Je n'ai pas fait un seul rêve. Je me souviens d'un rêve. Le seul qui m'est resté que j'ai fait quand j'avais douze ans. J'avais une famille et beaucoup d'enfants. Mes enfants mouraient l'un après l'autre et soudain. Disparaissaient comme s'ils n'étaient pas nés. Le plus jeune et le plus beau s'appelait Panayòtis. Cette femme a conçu par simple attouchement de l'homme dont elle était amoureuse. Nous reconnaissons là Io qui touchée par le dieu donnera naissance à Epaphos. Mais ici c'est l'amour qui atteint la transcendance : un fort sentiment d'amour suffit pour la féconder ; le mythe est délivré de ses éléments prophétiques. (...) Le nouveau mythe (c'est-à-dire les débris de l'ancien) s'organise autour de l'irruption, et du reflux pour finir, d'une crise — excitation, extase — qui s'empare du héros : il comprend la cause première des hommes — ils sont nés, ils existent afin de témoigner que le monde existe, et la nature les a créés pour que le monde acquière les organes de sa conscience, pour que l'homme prouve l'existence du monde. Car le savoir de l'homme est le seul, dans la nature, à pouvoir se montrer au monde et le comprendre. La conscience de l'homme sert au monde pour exister, le monde a pour conscience la conscience de l'homme. L'apprendre affranchit le héros de la terreur. Il n'a plus peur de rien, même s'il ne peut rien produire dans le monde et n'y a jamais rien provoqué — car c'est à lui qu'est la noblesse, et entre tous les êtres c'est en lui que le monde provoque les effets les plus nombreux, les plus profonds. Recevoir : voilà ce qui lui est donné.

L'extase se prolonge. Il sent son corps, altéré jusqu'alors par son contact avec les animaux, à présent altéré par le ciel et les pures essences des choses, et là brusquement le texte s'achève ; il s'interrompt sur le mot Brille — : la brillante apparition enflammée du dieu à la fin du mythe, qui détruisant Prométhée l'ensevelit dans les profondeurs du gouffre de pierre, la voici dans mon histoire qui détruit jusqu'au langage. Soudain, aveuglé par une lumière insoutenable, le texte se tait brusquement, se tait pour toujours.

(«La fin du mythe»)

Caen, mars 2004

Georges Cheimonas. |