Vieil homme heureux

BRÈVES

N°266 Décembre 2025

Longtemps, banlieusard de naissance, j'ai couru les abords de Paris. Couru littéralement, au petit matin, commune après commune, presque rue après rue, étonnant ceux à qui j'en parlais, conscient moi-même d'être bien seul à pratiquer cet étrange loisir. Qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher, ce zozo, trottinant jusqu'au fin fond des lointains faubourgs ?

C'est dire mon excitation, ma jubilation en découvrant le livre d'un certain Rémy Oudghiri, paru ce printemps aux PUF, au titre qui dit tout : Microvoyage, Le paradis à deux pas. Voilà un livre où je me promène comme chez moi. Une défense et illustration du voyage infime, de l'exploration des territoires proches de chez soi, à l'heure où l'extension des voyages lointains nous fait délaisser nos alentours devenus ringards, les rendant du même coup plus secrets, plus mystérieux et précieux.

Les grands sites touristiques sont des personnages luxueusement, lourdement vêtus, devant lesquels on s'incline en foule ; ce que le microvoyageur découvre par hasard ici ou là, en tête-à-tête, c'est émouvant comme un corps nu. Mon confrère en vadrouille insiste bien sur la dimension affective et sensitive du microvoyage :

J'ai fini par appliquer un esprit explorateur à tout ce que je rencontrais sur mon chemin : une église, un magasin, un cimetière, une galerie marchande, un jardin public, un terrain vague. Dans tous ces lieux, j'entrais avec la même espérance, le même appétit, la même frénésie que le pionnier parti défricher des terres nouvelles.

Oui, la même espérance... Je parlais plus haut de loisir, mais il s'agit de bien plus, d'une recherche — nous n'osons pas dire d'une quête, lui et moi, car les voyageurs de notre genre sont gens humbles et discrets. On est en quête de quelque chose, sans trop savoir quoi, même quand on croit l'avoir trouvé. Dans le livre que j'ai tiré jadis de mes banlieusades, Le bout du monde à Neuilly-Plaisance, je ne l'ai pas dit, ou alors de façon trop implicite ; mon successeur met les points sur les i :

Le microvoyage est essentiel, car son principal mérite est qu'il constitue un authentique art du bonheur.

Le microvoyageur aspire avant tout à être présent au monde.

Mon livre n'est pas un manifeste écologique ; j'aimerais plutôt qu'on le lise comme un manifeste poétique. (...) La poésie est notre façon privilégiée d'entrer en relation avec le monde : de le sentir, de le ressentir, de le saisir, de l'imaginer, de l'accueillir.

Le camarade Oudghiri commence très fort :

Le microvoyage est au voyage ce que le haïku est à la poésie : une forme brève, condensée, essentielle, d'un art majeur.

La poésie, bien sûr ! mais pas au sens le plus strict : le livre prend tout naturellement la forme d'un voyage au pays des livres en général, où l'on salue des écrivains qui ont vécu et décrit, eux aussi, précurseurs, oncles bienveillants, ce lien profond avec les lieux autour d'eux : connus ou méconnus, Rousseau, Roud, Hardellet, Calet, Aragon, Gracq, Jean Rolin, Debord (tiens !), Handke mon voisin chavillois, lequel déclare que dans la banlieue parisienne, il se trouve

exactement à la bonne distance ; ni trop loin, ni trop proche.

Marcher est aujourd'hui la vraie aventure, dit-il aussi, ce qui résume parfaitement ce livre salubre, juste un peu répétitif par moments, mais les plus beaux voyages ont aussi leurs moments creux. Laissons le mot de la fin au merveilleux Philippe Jaccottet :

J'étais arrêté, le dirai-je ? Un peu comme si j'avais vu briller dans l'herbe les clefs de notre vie.

Vieil homme heureux |

Longtemps, je me suis demandé ce qu'était devenu Michel Persitz. Ce garçon brillant, qui m'avait bluffé en classe de philo en nous initiant à Sarraute et Roussel, j'étais sûr qu'il écrirait des livres et je les attendais. Soixante ans après la terminale, ma patience est récompensée : son Juif de personne, où il raconte sa judéité avec une justesse impeccable et une belle vigueur, m'a secoué — mais j'ai déjà raconté tout cela ici même.

Un autre de ses livres, lui aussi récemment paru, raconte sa folle jeunesse au début des seventies. Tandis que de mon côté j'entame une paisible carrière de prof en lycée tout en me préparant au mariage, Persitz fait les quatre-cents coups. Happé d'abord par la tornade gauchiste, comme tant de mes bons amis d'alors et d'ensuite, il fricote avec les maos, puis vire sec du rouge au noir en se faisant recruter par une émissaire des Black Panthers. D'où le titre de son récit : Le rouge et la Noire. Il craque pour la panthère, qui va l'entraîner dans des péripéties terrifiantes entre l'Algérie, L'Italie, le Canada et New York, le faisant croiser, outre certains activistes Noirs peu rassurants, nos compatriotes Jean-Edern Hallier (trublion oublié), et surtout Jean Genet, peu à son avantage. Un vrai roman noir, sauf que dans l'histoire l'essentiel est vrai. Et chez les Panthères on ne plaisante pas.

La première chose que tu dois savoir Ferdinand, c'est que les armes changent ta vie. Il y a une vie avant de posséder une arme et une autre vie après. Tu es une personne avant de porter une arme et tu en deviens une autre quand tu en as une sur toi.

Les tribulations terribles, mais vaguement comiques parfois, de ce jeune gars pris dans une histoire qui le dépasse, l'auteur les rapporte quelques décennies plus tard avec une verve féroce et un humour douloureux. On se demande comment, avant d'être publié, un livre aussi fort a pu être refusé par de nombreux éditeurs, quand on voit certaines bouses qu'ils s'efforcent de nous refiler.

En prime, ce passage qui résonne fort aujourd'hui :

Quand les flics ont peur, ils deviennent deux fois plus dangereux. Blessés dans leur orgueil, ils deviennent des sangliers incontrôlables. Ils ne représentent plus l'ordre et la loi. Ils mènent une guerre désespérée. Ils se sentent couverts parce qu'ils portent le badge.

Celle qu'il ne nomme pas. |

J'ai lu très vite, captivé, Le rouge et la Noire de mon pote Persitz, et poursuis très lentement mon déchiffrage des nouvelles de Walter de la Mare. Le recueil est d'une taille imposante, et l'angliciste rouillé que je suis a bien du mal avec la langue superbe du poète, très travaillée, subtile, pleine à craquer mais en même temps concise, évasive. J'attends la version française, difficile à trouver, pour presser l'allure et mieux me retrouver dans cette vaste prairie fleurie, tel un botaniste amateur s'aidant d'une loupe et d'un manuel.

Qu'elles sont belles, ces histoires. Des sujets d'une originalité, d'une étrangeté rares. Exemples : un petit garçon, un bébé mourant, une mère éplorée. Ou un riche commerçant obtus, son demi-frère artiste génial et pauvre, un arbre fabuleux. Et des fins qui nous prennent au dépourvu.

En attendant d'y revenir le mois prochain, je passe la parole à Évelyne Pieiller, qui a si finement résumé naguère, dans la Quinzaine de Nadeau, le charme de ces belles oubliées, de ces «vastes demeures bruissantes d'échos», de ces «jardins mélancoliques»...

Au détour d'une prose insinuante, chaque histoire se tisse patiemment comme l'étoffe d'un rêve et se défait comme le drap levé sur un fantôme. Quelque chose était là, qui n'a jamais été ni tout à fait perdu ni tout à fait trouvé, et dont l'énigme ne cesse de nous hanter. Walter de la Mare est un sourcier du trouble, dont l'élégance est plus perturbante que tous les effets spéciaux.

Plus connu comme poète, mais grand nouvelliste aussi. |

Qui n'a pas encore lu La maison vide, le Mauvignier nouveau, chez Minuit ? Moi, c'est fait. Qui va en dire du mal ? Pas moi ! Ma petite voix s'associe au chœur de louanges. Dans ce gros et grand livre, où l'auteur déroule sa propre chronique familiale tout en imaginant les parties manquantes, réel et fiction sont alliés si harmonieusement qu'on y trouve en même temps les charmes d'une histoire réelle et ceux d'un roman.

La plupart des livres longs sont trop longs, mais ici la longueur est nécessaire : elle fait sentir le lent passage du temps, son épaisseur, et en même temps son piétinement : les années passent mais en fait le temps ne passe pas vraiment, il se répète,

car sa fille s'adresse maintenant à son mari avec la même intonation et la même austérité dans la voix que celle de sa mère, et c'est comme si cette voix n'était ni la sienne ni celle de sa mère mais la voix du temps lui-même.

La famille, dans ce livre, est une terrible machine à plier les individus. À preuve ce que vit l'une des deux héroïnes, laquelle voit

ce qu'était devenue sa vie : l'art de reproduire la vie de ses parents, de continuer le chemin tracé par eux en excluant tout ce qu'elle avait désiré et aimé, en se purgeant elle-même de toutes ses passions pour ne retenir, froid et implacable, qu'un sens du devoir auquel elle croyait sans même s'être donné la possibilité de se souvenir qu'autrefois, pourtant, elle aurait voulu inventer une autre vie...

Si les phrases de Mauvignier sont si longues, lentes, lourdes, d'une bonne lourdeur, c'est là aussi pour ralentir le tempo, mais en même temps pour mieux accueillir les réflexions de l'auteur, d'une richesse et d'une profondeur extrêmes. Témoin cette remarque entre tant d'autres :

car on ne médit pas tant sur les autres pour les rabaisser que pour accroître la surface de notre entente, pour la solidifier, la faire fructifier, comme si la médisance était le terreau par lequel mère et fille pouvaient s'imaginer comme deux amies, feignant d'ignorer que parler des autres c'est aussi le meilleur moyen d'éviter de parler de soi.

Pesante, collante, la famille. Les trois citations le disent chacune à sa façon, et l'on rêve à ce qu'écrirait un Jean-Pierre Richard, par exemple, sur la densité des phrases mauvignières.

Je me demande aussi ce que diraient de ce récit-roman ceux qui voilà un demi-siècle fustigeaient comme ringarde la psychologie dans le roman. Ce que fait Mauvignier dans cette Maison vide, si pleine en fait, c'est de la psychologie ou pas ? On opposait jadis l'avant-garde et les formes classiques : où peut-on le situer, Mauvignier ?

Mauvignier aujourd'hui. |

Ce que j'ai à dire d'une autre lecture de ce mois, le n°28 de la revue Palimpsestes, consacré à Traduire la poésie, se trouve dans le Carnet du traducteur sous le titre «Palimpsestes, le retour».

S'il m'est précieux, ce numéro, c'est entre autres et surtout pour les pages qu'il consacre à Under Milk Wood de Dylan Thomas et à sa traduction en français. Un texte mythique ! Une pièce radiophonique, que le fameux poète retravailla pendant huit ans jusqu'à sa mort en 1953, et qui a donné naissance à deux films et un opéra. Dans une petite ville galloise, avant l'aube, les habitants rêvent, puis ils se réveillent, vaquent toute la journée puis la nuit venue retournent dormir. On entend deux narrateurs et une foule de personnages, on entend surtout la poésie déferler. Le poète s'en donne à cœur joie, jonglant avec les mots comme dans ses poèmes, avec ivresse, tendresse, malice, une vraie fontaine d'images, un feu d'artifice perpétuel.

Comment traduire une chose pareille ? Une v.f. existe, sous le titre Au bois lacté (L'Avant-scène théâtre). Si je grille d'impatience de la lire, ce n'est pas seulement, comme chez de la Mare, pour mieux comprendre la v.o. et voir comment le confrère se dépatouille d'une tâche si périlleuse ; c'est à cause de l'identité du traducteur. Jacques B. Brunius fut un personnage étonnant, compagnon de route du surréalisme et acteur occasionnel : le grand escogriffe en maillot rayé de marin, dans Une partie de campagne de Jean Renoir, c'est lui ! Nous avions déjà, dans le genre, Edmond Raillard inoubliable dans les Zozos de Pascal Thomas ; y aurait-il un lien secret entre la traduction littéraire et l'art dramatique ?

Nous verrons Brunius au travail dans le Carnet du traducteur de janvier.

Llareggub au lever du jour. |

Poésie toujours, mais loin du pays de Galles. Le Grec Yànnis Rìtsos nous fait visiter la maison de son enfance :

Au-dedans tout demeure simple, silencieux, et propre, comme les oreilles

de notre plus petit frère, quand le dimanche on l'emmène à l'église —

chaque chose est à sa place

dans les placards du mur

comme le miel dans les cellules du rayon —

la boîte de café, les feuilles de laurier pour les lentilles et le ragoût

la camomille et la mauve et les ventouses pour les fièvres

les bocaux pour la ronde orange amère, la résine et le citron

et les petites cuillers en argent de la grand-mère,

lorsque venaient des invités les jours de fête.

Et jamais nous ne sombrons. Ce que tu cherches

tu sais que tu le trouveras. La quenouille, les cruches, les gens, les chaises, et le miroir,

tout est rangé bien serré, ajusté où il convient,

comme les grains de la grenade —

et si une tuile glisse du toit,

si se craquelle un mur

notre mère s'essuie les yeux, mais nous avons appris

que nous multiplions les grains et que l'écorce de grenade cède.

Et sur notre toiture, chaque soir, une immobilité sereine est là

comme tout là-haut les deux doigts d'huile de la lampe.

Il s'agit de souvenirs : le récit est au présent pour dire leur intensité. Nous sommes en 1954, juste après la Guerre civile qui a déchiré la Grèce. Communiste militant, emprisonné, il vient de retrouver la liberté. La Dame des Vignes chante la beauté de la nature grecque et la force de l'espoir malgré toutes les misères du temps. Au sein d'une œuvre gigantesque et inégale, on trouve là l'un des plus beaux recueils de Rìtsos.

Déjà traduite par Gérard Pierrat, voilà un demi-siècle (ce qu'on aurait pu signaler), cette nouvelle Dame nous arrive dans une édition soignée, bilingue, aux éditions Bruno Guattari. À la place du traducteur, Benoît Sudreau, je n'aurais pas coupé les longs vers de l'original, mais sa traduction est belle et respire malgré tout.

L'œuvre de Rìtsos, arbre touffu. |

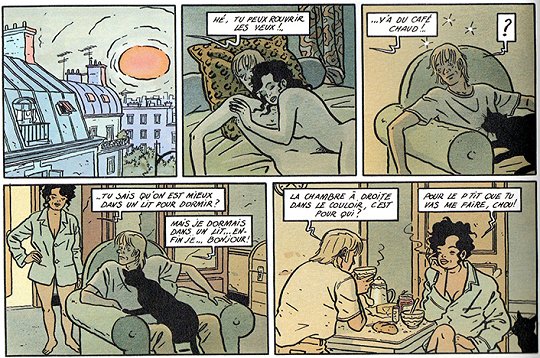

Et nous passons des vignes au bistrot avec Jean-Claude Denis, dont je ne me lasse pas. Sa BD Le pélican (1994, L'écho des savanes/ Albin-Michel), tourne autour du débit de boissons ainsi nommé, où se retrouve une impressionnante galerie de paumés en tous genres. Certains ont un grain, un gros. Ils s'affrontent à l'occasion mais se tiennent chaud surtout, car on a froid la nuit tout seul dans Paris désert au mois d'août. Que de scènes de nuit dans les histoires de Denis ! Le jeune héros déboussolé rêve beaucoup, mais c'est la ville entière qui baigne dans une pénombre douce-amère, onirique, étrange. La jolie pute, qui aime se balader presque nue, est craquante, et son chat noir aussi. Ce Pélican compte parmi les albums les plus étranges, les plus insidieusement prenants, de son auteur.

Douceur amère. |

Images encore. Déjà évoqué ici, deux fois, avec enthousiasme (Brèves n°240 et 253), l'Atlas des régions naturelles d'Eric Tabuchi et Nelly Monnier, aux éditions Poursuite & GwinZegal. Pendant trois ans j'ai eu en permanence, dans le panier sous ma table de nuit, l'un des six volumes déjà parus. Dans chacun d'eux, nos deux explorateurs nous montrent plusieurs régions du pays, splendidement photographiées : non pas les monuments officiels et célèbres, mais les bâtiments et les paysages ignorés, dédaignés, souvent les plus parlants, dont nous ne savons pas écouter la voix.

Dans ce volume 6, le Boulonnais, le Morvan, le Quercy blanc, la Woëvre et quelques autres, plus des séries thématiques : Cinémas, Devantures, Pastoral Graffiti et même Parpaing !

L'enchantement est pour moi permanent. Sous l'objectif des deux magiciens, les lieux les plus déshérités, apprivoisés avec amour et patience, nous offrent leur beauté secrète. Lire quelques pages par-ci par-là, c'est se sentir pour un moment réconcilié avec le monde. D'où mon envie de dire merci, une fois de plus, au précieux tandem, et mon impatience de repartir en voyage avec eux dans ARN 7 (déjà paru, m'apprend leur site, archive-arn.fr), et les ARN suivants, que j'espère nombreux. 8 et 9 sont annoncés pour l'an prochain. Les deux géniaux vadrouilleurs ont également publié un making of, Aller-Retour, aux mêmes éditions, que je vais demander au Père Noël.

L'apothéose du parpaing. |

1937. Une photo de famille retrouvée, que je scrute dans mon Journal infime du mois dernier.

1937 toujours, Alger encore française, où François Ozon situe son adaptation du célébrissime Étranger de Camus. Reconstitution impressionnante, noir et blanc splendide, alors qu'est-ce qui cloche ? L'acteur principal sans doute, trop beau pour le rôle, et aussi le personnage de Camus, décidément peu crédible. (L'invraisemblable succès du livre ne viendrait-il pas de ce défaut ?)

1937 encore, en Russie sous Staline. Un jeune procureur de province ose dénoncer jusqu'à Moscou l'enfer des prisons soviétiques et la corruption des cadres du parti locaux. Spoilons : il va lui en cuire. (On s'en doutait.) Deux procureurs, de Sergeï Loznitsa, est d'un bout à l'autre un parfait cauchemar.

Lumière pâle sur les collines, de Kei Ishikawa. Une mère, sa fille et le fantôme du désastre de Nagasaki. Film intelligent, sensible, subtil — un peu trop peut-être ?, qui se défait bientôt dans le souvenir.

L'inconnue de la Grande Arche, de Stéphane Demoustier, récit de la construction de la Grande Arche de la Défense, vaut par sa très sérieuse documentation et sa richesse humaine. Les deux architectes sont inoubliables, frappants comme la fiction et nuancés comme le réel.

La petite dernière, de Hafsia Herzi, portrait d'une vaillante jeune musulmane de nos banlieues, film encensé partout — d'où le risque d'être un peu déçu en découvrant un film sympathique et bien fait, sans plus.

Météors, d'Hubert Charuel et Claude Lepape, nous emmène dans la France invisible, à la suite de trois potes accumulant les galères et les coups foireux. On se cogne dur à la réalité. Les trois mecs sont désespérants et follement attachants. Il y a comme ça, de temps à autre, des films à la fois glauques et touchés par la grâce.

Nous avons donc vu six films de l'année. Et les classiques ? Je rêve de revoir ou rerevoir certains d'entre eux, mais quand trouver le temps ?

Les deux bras cassés. Paul Kircher, Idir Azougli. |

La musique aussi, on pourrait lui consacrer des heures tous les jours. Sur Internet par exemple. Même si l'on n'y trouve pas encore tout pour l'instant. On peut s'offrir tout Ravel, par exemple, comme je viens de le faire, mais les compositeurs moins connus restent dans l'ombre. Fouinant chez Enescu, par exemple, pas trouvé grand-chose, à part la splendide Sonate violon-piano n°2, enlevée avec une belle autorité par Julie Fischer et Yiulianna Avdeeva. Mais le plus beau ce mois-ci, ç'a été l'Octuor de Mendelssohn, dont Janine Jansen et ses acolytes restituent à merveille la fougue jaillissante, la lumineuse jeunesse. Ils sont admirablement filmés, avec leurs coups d'œil de connivence, leurs sourires de bonheur, un bonheur ô combien contagieux.

Béni soit Internet qui nous rapproche ainsi de la musique. Et maudites les pubs qui sur certaines vidéos, pas toutes, en plein morceau parfois, brisent violemment le charme.

L'Octuor de Mendelssohn. |

Il repart en tournée, à plus de quatre-vingts ans, bravo et bonne route, cher Alain Souchon ! Sa déclaration récente, comme quoi les Français ne sont «pas assez cons pour élire un représentant du RN», a suscité de méchants remous. Je ne comprends plus rien à mes compatriotes : les Français devraient plutôt se sentir flattés par un compliment aussi généreux qu'optimiste.

Pourquoi s'en cacher ? C'est tellement tendance... |

En Grèce, le mois dernier, la moitié des bureaux de poste ont été fermés définitivement. Le courrier, me dit-on, n'est plus distribué. Un pays sans poste ? On dirait la fin d'un monde.

En France nous n'en sommes pas là, pas encore, mais l'énorme hausse des tarifs postaux devient dissuasive. Quand j'envoie un volume du Miel des anges à une librairie ou un particulier, désormais, je perds de l'argent. Le fameux tarif Livres et brochures pour les envois à l'étranger, si avantageux, a été brutalement supprimé. Nous n'en sommes pas encore à payer nos lecteurs pour qu'ils nous lisent, mais patience, on y viendra.

Vers 1900. |

En janvier ? De la Mare encore, Modiano, Fournel, Duvanel, Akerman, Périat et Malherbe (Didier).

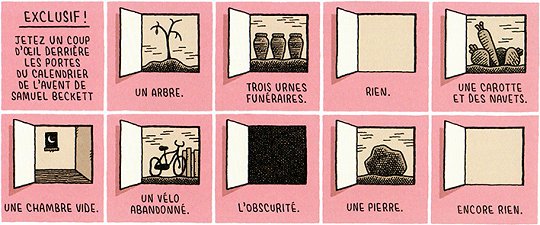

Tom Gauld, La revanche des bibliothécaires. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

La vérité ne peut être que violente. Il n'y a pas de vérité paisible.

Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu pourrais ne pas t'égarer.