Papantònis, l'homme aux trois couronnes.

BRÈVES

N°265 Novembre 2025

Les gens lisent de moins en moins, mais certains jours on pourrait presque l'oublier. Au Salon du livre de la métropole Aix-Marseille, par exemple, où à la mi-octobre, dans le cadre imposant de la citadelle dominant le Vieux-Port, on a vu débouler 15 000 personnes attirées par une foule d'animations diverses. Les organisateurs ont eu fort à faire, et l'ont fort bien fait.

L'invitée de cette année : la Grèce ! Étaient présents Costa-Gavras, plusieurs écrivains dont mes chers Ikonòmou et Palavos, (Màrkaris n'a pu venir, hélas) et une flopée de traducteurs.

Le Miel des anges avait son stand et n'a pas trop mal vendu (une soixantaine de livres, soit un acheteur sur 250 visiteurs), l'essentiel étant les échanges avec ceux, a priori fort sympathiques, qui s'arrêtent pour acheter ou simplement papoter. Faire partie de la même petite confrérie philhellène, cela crée aussitôt un lien, et baratiner pour écouler sa camelote, raconter surtout son travail solitaire, ça fait du bien, que le chaland achète ou pas.

Mais la cause principale de notre présence à Marseille, c'est le Prix du Salon de la métropole qui est allé à l'un de nos ouvrages, co-traduit avec Hélène Zervas : Le dernier des ours, d'Àkis Papantònis. Le livre avait déjà reçu les deux prix grecs les plus prestigieux. Qu'il est doux de voir notre travail officiellement reconnu, alors même que certains, depuis quelques années, s'évertuent à dresser autour de lui un mur de silence.

Papantònis, l'homme aux trois couronnes. |

La Grèce toujours, avec une publication majeure : le second volume du journal de Yòrgos Sefèris, Journées 1945-1971, traduit par Gilles Ortlieb, au Bruit du temps. Un monument : 900 pages compactes, une foule de notes, une bio-bibliographie copieuse, un index des personnages, travail éditorial gigantesque pour un texte qui le nécessite et le mérite amplement.

C'est un journal sinon intime, du moins personnel : en même temps que l'actualité qu'il commente, le grand poète sa vie professionnelle de diplomate, ses voyages, ses rencontres (Eliot, Saint-John Perse, Bonnefoy...), son travail d'écrivain, certains de ses états d'âme. Pour qui écrit-il toutes ces pages, tout au long de sa vie ? Il sait assez tôt qu'elles seront publiées, et on sent parfois qu'il le sait, mais tout en écrivant pour nous il continue d'écrire pour lui-même, sans prendre la pose, avec une simplicité qui est l'un de ses charmes.

On peut lire dans ces Journées le portrait d'un homme passionnant, attachant, qui ne cache pas ses moments de fatigue, de faiblesse, de solitude.

Si je regarde en arrière, je vois un isolement à peu près absolu (et qui aura duré quasiment toute la vie). (Je veux parler de solitude intellectuelle.) (1962)

Une solitude qui vient en grande partie du fait d'être grec à l'étranger, où son métier l'a amené à vivre si longtemps, en même temps qu'étranger en Grèce, ayant grandi en Asie Mineure et vécu en Grèce continentale après sa retraite seulement. La Grèce ne cesse de le tourmenter :

On ne peut s'empêcher de déplorer amèrement l'absence d'une école de la pensée en Grèce. Nous disons tout ce qui nous passe par la tête en toute gratuité, sans le moindre contrôle. (1958)

Ou bien :

Plus j'y pense, plus je me dis que je dois être une erreur dans la littérature grecque. (1962)

Les lecteurs de sa poésie (qui est l'essentiel) pourront méditer ses fréquentes remarques sur le travail poétique. En terminant La grive :

Je me sens encore tout contusionné par le poème. (1946)

Et plus loin :

Inimaginable, l'acharnement que cela demande, pour voir les choses les plus simples. L'acharnement dont il faut faire preuve, pour écrire un seul vers. (1946)

Ce qui a le plus compté dans sa vie :

Écrire une phrase juste, voire un seul mot juste. (1963)

Enfin, ces pages de prose, parfois un peu longuettes, sont illuminées sans cesse par des éclairs de poésie :

Mer absolument étale. L'impression que c'est de la soie qui respire. (1966)

Ou les choristes lors d'un concert :

Chacun n'était plus qu'un brin de paille dans cet immense incendie. (1962)

Mais ce dont il parle le plus, et le mieux, c'est la lumière :

Le soleil lissait l'herbe verte avec un peigne d'or.

Après avoir nagé : la lumière est telle qu'elle t'absorbe comme de l'encre sous un buvard : elle absorbe la personnalité. (1946)

Tout cela, tous ces soucis qui nous harcèlent : insolubles, insupportables, tout ce qu'on voudra. Et pourtant, quand je sors dans la lumière, lorsque je ne vois pas les hommes, un état d'ébriété, quelque chose de ce pays me pénètre jusqu'aux entrailles ; un vagabond hébété, voilà ce que je suis. (1945)

G.S., octobre 1953 |

Ce mois d'octobre 2025 restera pour moi celui où j'ai fini d'avaler un autre monstre : Le comte de Monte-Cristo. 1200 pages dans l'excellente édition Folio classique ! Exploit rendu possible par deux trajets en train et quelques jours de vacances (il en faut, me dit-on).

Oh, pas de quoi se vanter : le chef-d'œuvre de Dumas se lit tout seul. Même si le plus frappant de l'histoire (la captivité au château d'If, l'évasion) vient au début. Après quoi on se perd un peu dans un grouillement de péripéties et de personnages, eux-mêmes éclatés en identités diverses (déguisements et pseudos fleurissent) ; l'argent prend une place envahissante comme chez Balzac ou Sulitzer ; le personnage de Monte Cristo, devenu riche et tout-puissant, plusieurs fois comparé au Christ, étant lui-même ressuscité (cf. son nom !), et même au Papa dudit, prend une dimension surhumaine qui l'éloigne de nous, d'autant que sa vengeance implacable, moteur principal de l'action, à la longue, le rend peu sympathique, voire inhumain ; on ricane plus d'une fois devant les invraisemblances (certaines vraiment graves) et la grandiloquence de l'histoire.

Une fixité du regard qui indiquait que cet homme si puissant était près d'atteindre les limites du désespoir et de la folie.

J'aime éperdument, j'aime en insensé, j'aime en homme qui donnerait tout son sang pour lui épargner une larme.

Il se recueillit avec tant de puissance, que l'on voyait peu à peu s'apaiser le mouvement onduleux de sa poitrine gonflée de tempêtes, comme on voit après la nuée se fondre sous le soleil les vagues turbulentes et écumeuses.

On ricane, oui mais en même temps on ne cesse de tourner les pages : ce récit tiré par les cheveux, avec de grosses ficelles parfois, nous emporte dans son galop échevelé. Quel art du conteur, quelle science de la narration ! Et surtout, l'exorbitance des situations, poussée à ce point, acquiert quelque chose de poétique, d'enchanteur. Une ambiance de mille et une nuits baigne le récit des exploits de ce faux comte aux allures de prince oriental, aux pouvoirs quasiment illimités, éblouissant comme sont les riches. Le monde sinistre de la finance lui-même est revêtu de cette aura fabuleuse, dans

ce monde où les grandes fortunes élèvent les moyens de faire le mal et le bien à la hauteur du merveilleux, et la puissance à la hauteur de l'inouï.

Sur ce point, cette fiction débridée touche une vérité profonde et éternelle : la puissance et la malfaisance de la finance — témoin notre époque.

À la fin cependant, le bras du justicier fléchit. Monte Cristo dit adieu à son obsessionnelle vengeance, comme on l'espérait, et s'en va le cœur en paix, une beauté à son bras, laissant son lecteur hors d'haleine, tandis ses deux géniteurs, Dumas et Maquet son nègre, plus pétulants que jamais, repartent sans lui pour de nouvelles aventures.

Dantès-Monte Cristo et son ancienne villégiature. |

Florence Seyvos est une excellente romancière, me dit-on. Le héros de son dernier roman, Un perdant magnifique (L'Olivier), ressemble un peu à Monte Cristo par son côté flamboyant, son mystère, ses entreprises mirobolantes et son côté illusionniste, à cela près que lui va rater tous ses tours et mourir dans la dèche à la fin. Tout au long du roman, dont il est le cœur, sa femme et ses deux belles-filles le voient disparaître et réapparaître et bouleverser leur vie.

Je griffonne toujours en lisant, sur la page blanche finale du livre, mes remarques et le numéro des pages à citer. Ici, pas le moindre commentaire. Ce qui pourrait être mauvais signe, non, pour une fois : l'écriture est si sobre de façon sobre, les relations entre les personnages observées et analysées avec tant de finesse et de discrétion que rien ne dépasse, à part quelques images délicates :

Qu'il joue Brahms ou Ravel, ça sonnait toujours comme une espèce de soupe dont les morceaux de légumes n'auraient été ni entiers ni mixés, mais vaguement écrasés.

Ou

La vie avec lui était aussi difficile qu'une ascension en haute montagne. C'était lui qui inventait à chaque heure les paysage, les parois, les abîmes, les points de vue stupéfiants.

Mais il n'y a pas de pics et de précipices dans ce récit attachant, cette succession de belles collines qu'on parcourt d'un pas vif, si bien qu'entre les deux monstres précités cette brève lecture est passée comme un rêve.

Son cinquième roman pour adultes. |

Pour se remettre d'un long roman, rien de tel qu'une petite cure de nouvelles. Or en abordant il y a trois mois les poèmes de Walter de la Mare (de façon bien trop superficielle), j'ai appris que le poète était aussi un prosateur, qu'en plus de ses romans il a écrit de nombreuses nouvelles, hautement appréciées en leur temps.

Le prosateur semble aujourd'hui bien oublié. Sa bibliographie française est squelettique, et j'ai peiné pour me procurer dans l'original le premier des deux gros volumes de ses short stories, publiées par son fils aux éditions dlm. Elles couvrent la période 1895-1926.

Me voilà dans la campagne anglaise d'il y a un siècle et davantage, d'abord un peu désorienté, puis rapidement séduit par ces histoires qui démarrent simplement et virent insidieusement dans l'étrange, avec des personnages plus ou moins mystérieux qui nous échappent toujours un peu, et non moins séduit par une écriture finement travaillée, un peu étrange elle aussi — une écriture de poète, mettons. Mais je n'en dirai pas davantage : je n'ai lu que cinq histoires et j'ai trop envie de continuer, envoûté que je suis par ce maître conteur. Rendez-vous donc le mois prochain.

L'auteur. |

Les grands livres sont toujours un peu étranges, voire beaucoup, en ce qu'ils apportent quelque chose de neuf qui nous prend de court. Exemple les poèmes de Jean Follain — l'un des poètes qui me sont le plus précieux —, ces poèmes qui ne ressemblent à rien que je connaisse, où dans un décor humble et désuet, écho d'une enfance campagnarde lointaine, des objets et des scènes ordinaires voisinent, parfois sans lien apparent, tels des cailloux épars. Des poèmes presque toujours brefs mais qui durent longtemps : ils retiennent leur souffle, ils infusent lentement, il faut les lire et relire pour que tout peu à peu se fonde et fermente en nous.

Retournant après plus de quarante ans à Présent jour, recueil de poèmes inédits publié aux éditions Galanis, je ne trouve pas toujours la clef du poème, mais la plupart d'entre eux s'ouvrent et me parlent comme jadis. Je retrouve les menus objets, ces muets chargés de nous chuchoter on ne sait quel secret :

Les roses donnent leur parfum

en un jardin fermé

remué par l'ouvrage

du fer de bêche du lent râteau.

Sur un vieux caillou plein de stries

bute un soulier ciré du matin même.

le caillé tremble dans une soupière à fleurs

Apparaît parfois le lien entre ces choses disparates, signe que sûrement, souterrainement, tout se tient :

La couleur d'une vieille eau-de-vie

s'allie à celle de la rivière

La table à entailles des collèges

donne à voir des initiales

les chemins s'enchevêtrent

autour du bâtiment de granit

Se mêlent en permanence l'infime et l'infini, l'instant et l'éternité. Au début d'un poème

Du vêtement tremble un bouton

qu'il faudra recoudre ce soir

et à la fin du même

Selon le dire d'Héraclite

le temps semble un enfant qui joue

les beaux jours aux chants d'oiseaux

passent vite à l'éternité.

Ce pauvre bouton, et le vieux caillou, et tant d'autres choses, nous disent que tout est fragile, que tout vieillit et meurt, et peut-être que chaque poème doit dire l'usure du temps et en même temps s'efforcer de la suspendre.

La douleur n'est jamais loin :

Pour se réchauffer

par le froid ils rassemblent leurs doigts

soufflent sur eux

qui deviendront des os seuls.

Il y a dit-il les camps la puanteur

l'atrocité des corps enfouis.

En relisant Follain aujourd'hui, l'oreille plus aiguisée, je suis frappé par l'efficacité de ses rythmes. Je m'aperçois qu'il évite ceux qui balancent, qui avancent avec fluidité, préférant les rythmes impairs, les changements de mètre, tout ce qui freine l'allure : le poème, ainsi ralenti, tend à devenir une succession de plans fixes. Comme quoi le vers libre, ce n'est pas n'importe quoi : un vrai poète choisit ses cadences avec soin, afin qu'elles accompagnent et soulignent ce que racontent les mots.

Jean Follain |

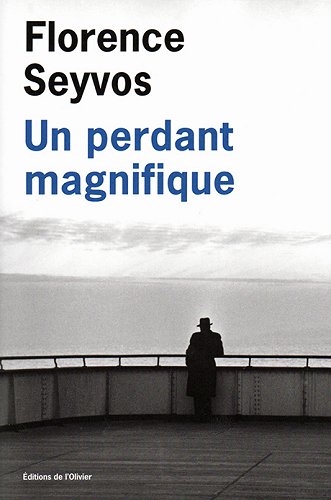

J'ai été frappé naguère par l'évocation de Fernando Pessoa par Frédéric Pajak dans Manifeste incertain IX. Pajak faisait ressortir de façon très noire l'incontestable folie du personnage. Voici maintenant une BD, L'intranquille monsieur Pessoa, écrite et dessinée par Nicolas Barral, qui atteint les mêmes sommets, mais avec un éclairage différent. Nous vivons les derniers jours du poète, en compagnie d'un jeune journaliste, chargé d'écrire sa nécrologie, qui rencontre les familiers du grand homme.

L'auteur s'est minutieusement documenté, nous promène dans la Lisbonne de 1935 comme si on y était, et surtout il expose très habilement la personnalité du grand homme et la nature de son œuvre, sans alourdir son récit lent mais fluide, élégiaque, nimbé de mélancolie. Les couleurs d'une rare beauté contribuent à l'envoûtement.

Pessoa résumé en une page ! |

Une seule sortie cinéma ce mois-ci, mais belle et bonne : Arco, film d'animation signé Ugo Bienvenu. Deux futurs en présence : celui de 2932, soft et planant (l'humanité a donc survécu !), et 2075, où un très jeune garçon venu de cet avenir lointain atterrit dans une banlieue à l'américaine verdoyante où tout va plutôt bien — encore que...

On pourrait détester la SF et l'animation, mais craquer tout de même devant la beauté des images et l'intelligence d'un scénario très inventif. Le personnage le plus riche, le plus émouvant, étant le robot domestique, avec ses immenses qualités mais aussi ses faiblesses. Quel soulagement, chaque fois qu'on sort du manichéisme !

Les parents, le robot, les enfants. |

Peu de cinéma, beaucoup de musique. Ce mois d'octobre a été somptueusement ravélien.

L'enfant et les sortilèges d'abord, pétulant, pétillant, pétaradant, avec le Philar dirigé par Mikko Franck, qui vous rend heureux rien que de le voir sourire en dirigeant.

Puis les mélodies. Les Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, trois joyaux, et surtout les extraordinaires Chansons madécasses que j'ai cru entendre pour la première fois (et pourtant...). Ravel les mettait, dit-on, au-dessus de toutes ses autres œuvres. Les Histoires naturelles, sur des textes de Jules Renard, autre régal dont on ne se lasse pas, servi sur youtube par quelques excellents chanteurs, avec une légère préférence pour Gérard Souzay.

Des transcriptions pour orchestre aussi : les Histoires naturelles en sortent obèses, poussives, elles ont besoin de la sécheresse du piano, mais le Trio orchestré par Yan Tortelier avec un joli culot a des moments réjouissants. Mais il faut revenir ensuite à l'original, cette merveille.

Mikko Franck ! |

Ne gâchons pas cette fragile euphorie en évoquant ici l'état désastreux de la planète. On se bornera donc à deux souriantes nouvelles.

D'abord, l'une des plus fieffées crapules de notre monde politique est en prison ! S'il ne tenait qu'à moi, j'aurais peut-être eu pitié de ce pauvre type, je ne me délecte pas de le voir subir ce qu'il infligerait aux autres sans état d'âme, je me réjouis de voir que notre justice n'a pas fléchi, qu'elle n'a pas cédé aux pressions d'autres crapules de moindre ampleur. Tout n'est donc sans doute pas perdu. Quant au vilain nabot, dans sa cellule sarkophage, il aura de quoi s'occuper, puisqu'il a emporté deux livres : Le comte de Monte Cristo et une vie de Jésus. Normal, puisqu'il se prend pour Edmond Dantès et le Christ réunis. (Et aussi Dreyfus.)

Autre sourire de l'actualité : l'économie espagnole va mieux ! Et pourquoi ? Grâce à l'afflux d'immigrés ! Ces gens-là travaillent pour leur nouveau pays, consomment, paient des impôts, ils sont un bien précieux. Nos politiques le savent mieux que tout le monde, évidemment, et ils oseront peut-être le reconnaître un jour, quand ils auront moins la pétoche face aux abrutis xénophobo-racistes qui les élisent. Des élus courageux, il doit bien en exister quelques-uns ?

Notre nouveau Christ. |

Au programme le mois prochain ? Dylan Thomas, de la Mare, Stephens, Oudghiri, Denis, Mauvignier, Persitz, une belle équipe.

Tom Gauld, La revanche des bibliothécaires.. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

C'est un grand bonheur que d'avoir mesuré sa petitesse.

La gloire ou le mérite de certains est de bien écrire ; et de quelques autres, c'est de n'écrire point.