Peter Handke dans son jardin.

BRÈVES

N°255 Janvier 2025

Quand mon entourage m'interroge sur mes lectures, je sens bien combien mes réponses déçoivent. Je devrais m'y connaître depuis le temps, formuler des jugements sans cesse plus nets et motivés, eh bien c'est le contraire : je sais moins qu'avant peut-être où j'en suis, si le livre est bon ou bon ou non, si je l'aime où ne l'aime pas. Cette incertitude ne me gêne guère, il se pourrait même que j'y prenne un vague plaisir.

Ce pavé de 700 pages par exemple, qui pendant tout le mois m'a tenu la jambe, j'en pense quoi ?

C'est, claironne la quatrième de couv, «LE grand livre» d'un des «grands écrivains de ce siècle» : Mon année dans la baie de Personne, de Peter Handke, chez Folio. Sujet officiel : un an de la vie de l'auteur en banlieue parisienne. Autour de ce noyau, toute une existence, dans tous les coins du monde, immense déballage de souvenirs.

J'ai lu ça n'importe comment, pas en entier, par tous les bouts, abandonné, repris, en pagaille. J'avoue que si je me suis attaqué au monstre, alors que Handke n'est pas vraiment mon genre, c'est pour une raison triviale à première vue : nous sommes presque voisins. Son royaume, où il vit depuis trente ans, je le traverse en trottinant tous les dimanches à l'aube. Et j'ai eu beau pester en le lisant, j'ai beau persifler en le chroniquant, je reconnais qu'il est rudement bien, son bouquin. (Dans rudement, il y a rude.) Ce coin perdu de Chaville entouré par les bois, «arrière-pays plus étranger que tous les lieux que j'avais vu dans mes années de voyage», si terne à première vue, si endormi, il le fait vivre admirablement. Ce contemplateur de nombril s'intéresse au moins autant à ce qui l'entoure. Il voit ce que je ne sais pas voir.

...après avoir remarqué que cette région était extraordinairement vivante et variée et que je la connaissais sans aucun doute comme un chauffeur de taxi, un géographe et un forestier en une seule et même personne...

Ses longues marches en forêt le rapprochent étroitement de la nature, des animaux et des plantes, et la banlieue elle-même, avec ses rues et ses jardins, lui fait du bien :

Ces banlieues en revanche, aussi malades qu'elles fussent peut-être elles-mêmes, devinrent quelque chose comme mon médecin.

Cette amitié avec les lieux, que j'ai cherchée jadis dans mon premier livre, il l'a trouvée. J'aime le côté Rousseau de cet ermite, d'autant que ce promeneur, solitaire mais pas misanthrope, évoque à tout bout de sentier ses amis lointains ou perdus. Et même si je ne cesse de le perdre en chemin, au fil de ses digressions parfois nébuleuses, je lui pardonne tout lorsqu'après d'interminables crapahuts je tombe sur ce genre de clairière :

Et je pensais encore dans la clairière, avec ma manière de penser en désordre : «Il me faut encore beaucoup marcher. La marche à pied, surtout dans cette civilisation de l'automobile, est aujourd'hui plus que jamais une aventure. Marche, léger savoir. Trop près de l'humanité, c'est l'horreur que je ressens. J'ai l'amour du monde. Il est en moi. Mais je ne peux pas garder l'amour du monde au centre de l'histoire. J'ai dû aller jusqu'à la marge. Les silhouettes : j'y ressens la faiblesse, la non-existence. Et cependant il émane de vous, dispersés au hasard, quelque chose comme un feu. Le monde est plein des couleurs sombres de la communauté entre inconnus.

Pas toujours évident de le suivre, monsieur Handke... Le traducteur, Claude Porcell, que j'ai côtoyé jadis, aujourd'hui disparu, n'a pas dû rigoler tous les jours. Je l'imagine tantôt râlant, tantôt extasié, parfois les deux ensemble. Moi pareil, camarade.

Peter Handke dans son jardin. |

Ce que j'ai pensé de l'ouvrage de Daniel Kay, Petits pans de Proust (Éditions des instants) ? Plutôt du bien sans doute. C'est d'abord une prouesse que de consacrer cent pages au détail infime d'un tableau, même si ce détail est devenu célébrissime grâce à Proust, dans Le Temps retrouvé : l'un de ses personnages, l'écrivain Bergotte, meurt tout en admirant un tableau de Vermeer, la «Vue de Delft», et en particulier le fameux petit pan de mur jaune.

Au fait, où se trouve-t-il dans le tableau ? Les experts hésitent entre trois murs possibles et l'auteur, non content de ne pas répondre à la question, ne la pose pas. Mettons que l'essentiel ici n'est pas la réalité du tableau, mais la masse d'impressions et de pensées qu'il a suscitées.

Ces Petits pans de Proust ne sont pas un lourd traité, grâce au ciel, mais une suite d'approches brèves et variées, comme «les pages d'un carnet de croquis», selon l'auteur. On apprécie vite la justesse de son regard et sa sensibilité aussi raffinée que son écriture.

Justesse de la description du tableau :

...le calme diffus d'un grand silence enveloppant et l'austérité bienveillante d'une cité qui s'offre simplement au regard comme le peu de notes d'un prélude de Bach.

Aucune afféterie, aucune contorsion stylistique dans la précieuse matière du pan de mur jaune mais le summum de l'épure, la beauté resplendissante puisque mutique.

Finesse de l'analyse textuelle :

Petite madeleine trempée dans le thé, petite phrase de la sonate, petit pan de mur jaune. Petit dans le sens de précieux, délicat, qui brille sans arrogance.

Dans le sens de bref aussi, et d'infime, la petitesse faisant ressortir par contraste l'immensité de la révélation.

Kay ne le dit pas, mais il montre subtilement que la fortune de l'expression petit pan de mur jaune est aussi une affaire de magie sonore :

Majesté de l'hexamètre qui fait retentir comme un claquement légèrement feutré l'allitération des occlusives et que vient adoucir le mur de murmure comme pour mettre enfin en lumière par la magie de la dernière syllabe accentuée ce jaune apollinien qui s'amuït peu à peu.

Le reste est parfois moins convaincant. Les passages lumineux voisinent avec des spéculations parfois hasardeuses. Le sujet n'est-il pas trop mince pour faire un livre ? En même temps on a l'impression diffuse que quelque chose manque, mais quoi ? Chose curieuse, alors que je barbouille de notes au crayon la page blanche à la fin des livres en lecture, ici, rien du tout, silence, pourquoi ?

Petits pans... |

Changement de décor brutal, mais question identique : Fucking Fernand, de Walter Lewino (Balland, 1976), j'en pense quoi ?

La France occupée. Deux hommes, dont un aveugle priapique, se rencontrent pendant l'exode et vont survivre tant bien que mal, marché noir d'un côté, résistance de l'autre, tout en nouant des liens étroits avec le bordel local. Ça baise à tous les coins de page, les scènes hénaurmes s'accumulent, c'est macabre et marrant, et tout en tournant hilarement les pages on se dit que tout de même l'auteur en fait des tonnes. Oui, mais n'est-on pas plus d'une fois ému ? Derrière la gaudriole et le grand-guignol, court une petite musique finement mélancolique, et si Lewino le scénariste a la main lourde, Walter l'écrivain l'a plutôt légère :

C'était un attendrissant mélange de vieille dame et de petite fille. Des souvenirs de ma première enfance me sont revenus par bouffées incohérentes. Moins des scènes précises qu'une succession de climats diffus, une sensation duveteuse, des odeurs de lait aigre et sucré à la fois, des feuillages très haut qui frissonnaient sur le ciel... Tout cela avait le flou des photos d'amateur.

Je lui ai fait l'amour avec beaucoup de tendresse.

Certes, ses va-et-vient erratiques entre passé simple et passé-composé me hérissent, mais ne serai-je pas bientôt le seul à en être gêné ?

Un type bien sûrement, ce Lewino. Il fut résistant lui-même, puis journaliste, et pondit une demi-douzaine de romans qui ne l'ont pas rendu immortel. Pas plus que le film homonyme que Gérard Mordillat tira en 1987 de ce Fucking Fernand...

Thierry Lhermitte, Jean Yanne ? |

Si je me montre injuste avec Les enfants sauvages de Lucien Malson (10/18) — avec son début du moins —, c'est la faute à Truffaut et son Enfant sauvage.

Le livre en question est double. Dans la première partie, Malson, expert en psychologie sociale, recense tous les cas d'enfansauvagisme connus, ce qui ne manque pas d'intérêt, tout en établissant ce que tout le monde sait désormais : si ces enfants trouvés ont tant de mal à vivre comme nous, ce n'est pas que leur cerveau soit déficient, mais que leur a manqué, lors des toutes premières années, les plus cruciales, le contact avec d'autres humains. Ce qui manque à cet exposé net, précis, irréprochable, c'est l'émotion qui émane du film de Truffaut, lequel fait revivre le long travail du médecin Jean Itard, directeur de l'Institut des sourds-muets de Paris, pour désensauvager la star des jeunes sauvages, Victor de l'Aveyron.

La deuxième partie de l'ouvrage, c'est justement les deux mémoires qu'Itard rédigea vers 1830 sur son travail. Il s'agit là aussi d'un texte scientifique, où l'auteur décrit avec précision la pédagogie qu'il inventa, avec une ingéniosité et une patience admirables — même si le malheureux Victor, mort à trente ans, ne sut jamais parler. Il est rare de suivre d'aussi près le travail d'un scientifique et de le comprendre à peu près. Et cette fois l'émotion et là, même si le savant s'efforce de la réprimer, lorsque la description clinique nous fait entrevoir l'étrange monde intérieur du jeune homme :

Presque toujours à la fin de son dîner, alors même qu'il n'est plus pressé par la soif, on le voit avec l'air d'un gourmet qui apprête son verre pour une liqueur exquise, remplir le sien d'eau pure, la prendre par gorgée et l'avaler goutte à goutte. Mais ce qui ajoute beaucoup d'intérêt à cette scène, c'est le lieu où elle se passe. C'est près de la fenêtre, debout, les yeux tournés vers la campagne, que vient se placer notre buveur comme si dans ce moment de délectation cet enfant de la nature cherchait à réunir les deux uniques biens qui aient survécu à la perte de sa liberté, la boisson d'une eau limpide et la vue du soleil et de la campagne.

Victor |

Un livre aimé sans restriction, ce mois-ci ? Le voici ! Peloton maison de Paul Fournel, paru en 2022 au Seuil.

Un livre sur le cyclisme signé Fournel, comment ai-je pu attendre deux ans avant de me jeter dessus ? Nous avons beaucoup de bons auteurs, mais qui parle aussi bien de vélo que lui ? Ah, Anquetil tout seul ! Besoin de vélo ! Les athlètes dans leur tête !

J'ai suivi les courses cyclistes avec passion dans mes jeunes années, sans trop pédaler moi-même. Au début de ce siècle, j'ai désaimé ce monde-là, le dopage ayant tout gâché en devenant trop ostensible. Ces derniers temps les coureurs me font de nouveau vibrer — le dopage se fait plus discret. Pourtant la compétition cycliste est devenue d'une scientificité effrayante, inhumaine, la compétition plus féroce que jamais, l'argent salit tout, les coureurs accablés par l'enjeu sont tristes, Fournel lui-même en convient. Mais courir chez les pros reste une aventure, très humaine en même temps que surhumaine, et ce qui nous attire, Fournel, moi et les autres, c'est surtout la difficulté du métier, la beauté de l'effort, l'ivresse du dépassement de soi.

Fournel n'a jamais fait de compétition, que je sache, mais à le lire on croirait qu'il vit dans le peloton. Je l'imagine passant des heures à écouter les pros, retraités ou en activité. Nous y sommes, nous aussi, au cœur du peloton. D'autant que le coup de pédale fournélien est d'une vivacité, d'une élégance, d'une efficacité souveraines. Sa montée d'un col, une page d'anthologie. Parmi les pages les plus fortes, les descriptions de l'effort, donc de la douleur :

Les jours de jambes moyennes, qui sont les plus nombreux, sont ceux où on se tient aux aguets. On écoute sa douleur, on la dorlote, on se dit qu'on n'est pas si mal, on la sent qui va et vient, qui cherche son chemin sur la route. On passe la côte à l'avant sans avoir mal, et puis on se bloque soudain au moment d'une relance à l'arrière du peloton, on prend sur soi et on repart. Il faut rester à l'écoute, analyser et tirer le meilleur de ce qu'on a.

Plus loin :

Les cuisses hurlent.

L'argot cycliste est l'un des plus riches, on ne sait pourquoi. Là encore, Fournel nous délecte :

...quand le leader est dans la pampa et qu'il faut aller le rechercher...

Elle pédalait avec les oreilles.

Cette salope de ratagasse de mes fesses, elle nous a prises pour des bugnes...

Car il suit aussi les coureuses désormais, pas macho pour un sou, contrairement à certains dans le peloton, bravo Fournel !

Des nœuds dans le peloton... |

Bonjour la poésie, comme tous les mois. Le cadeau, cette fois, nous vient d'André Markowicz, avec l'un des grands recueils de la grande Anna Akhmatova, Les élégies du nord, traduites, présentées et publiées par lui à ses propres éditions, Mesures.

Traduire la poésie, sacré défi. Malgré les efforts de l'héroïque traducteur, le poème apparaît rarement aussi frais, chaud et vivant que dans l'original. Ici, pourtant, c'est le cas : je lis vraiment Akhmatova grâce à l'un des virtuoses de la corporation, qui traduisant un poème traduit aussi la poésie. Ce qui implique de traduire les vers en vers, de beaux décasyllabes en l'occurrence.

Akhmatova nous serre et nous dilate le cœur. Elle nous dit, souvent à demi-mot, les souffrances de la vie là-bas ces années-là («les gouffres de nuit noire»), la peur,

Car je savais que ceux qui, comme moi,

Se réveillent un jour paient au centuple,

Par la prison, la tombe ou la folie...

la pression d'une société et d'événements terribles qui empêchent d'aller où l'on veut :

L'époque, comme un fleuve,

M'a détournée,

le silence infligé :

Moi, je me tais, — trente ans que je me tais.

Les montagnes arctiques du silence,

Nuit après nuit, sans fin ni cesse, avancent

Pour souffler ma bougie.

Poèmes parfois inachevés, délibérément nous dit-on, comme pour nous suggérer qu'il y a des choses trop terribles pour qu'on les dise, ou que nos maîtres s'efforcent de bâillonner la poésie, mais ces trous eux-mêmes nous parlent. Comment faire taire un poète ? Il parle parce qu'il écoute et entend mieux que les autres, que trop de choses lui parlent et l'implorent de passer le message :

L'air sec, glacé, sans un souffle de vent,

Portait, tel un trésor, le moindre bruit

Et j'ai compris : rien ne se tait jamais.

Et la moindre étincelle suffit pour que s'allume sinon un feu, du moins la petite lueur qui éteint pour un instant les ombres :

Ce matin-là était des plus banals,

Quasiment estival et moscovite ;

Et plus banale encor fut la rencontre :

Quelqu'un, juste, passait voir quelqu'un d'autre.

Et soudain, dans les mots, cette fragrance,

On aurait cru qu'un églantier parlait

De sa voix rouge, fraîche, aromatique...

..............................................................

Comme si cette essence rayonnante

Qui s'est ouverte à moi voici dix ans

Me réapparaissait ou si, soudain

S'allumaient des flambeaux pareils à ceux

Que vit Saint Jean, ou bien ce chœur secret

Que fait vivre le vent dans le feuillage...

C'est cela que portait la voix chantante

Et c'est ainsi que Dante l'a décrite.

La poétesse |

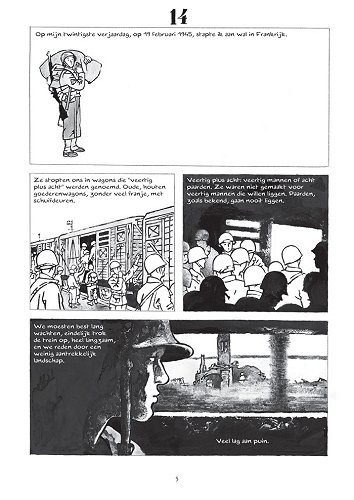

Le mois dernier, coup de cœur pour Martha & Alan, BD d'Emmanuel Guibert à partir des souvenirs de son ami américain Alan Ingram Cope. Aller voir la suite s'imposait. Elle raconte, en trois volumes, La guerre d'Alan (L'association). Une guerre qui inclut la préparation militaire et la démobilisation. Débarqué en France début 1945, Alan n'est pas mêlé aux combats, mais il ira jusqu'au fin fond de la Tchécoslovaquie et fait un peu partout des rencontres mémorables. Lui-même est un personnage passionnant, féru de musique, ouvert aux autres, longtemps très pieux avant de perdre la foi et de se remettre en question de façon fort sympathique :

Je n'avais pas vécu la vie de la personne que je suis. J'avais vécu la vie de la personne qu'on voulait que je sois, c'est différent. Et cette personne-là n'a jamais existé.

Un homme remarquable, assurément, dont l'existence fait chaud au cœur.

Le dessin de Guibert, sans esbroufe, refusant les prestiges de la couleur, est comme toujours très inventif et discrètement efficace.

L'une des planches. |

Avant de refermer la page des livres, un mot pour saluer l'ami Jean-Claude Lebrun. Il a parlé des livres dans l'Huma pendant trente ans, rejoint Le masque et la plume pendant sept ans, a enseigné, s'est imposé sans bruit comme l'un de nos meilleurs critiques. J'apprends aujourd'hui seulement que l'heure de la retraite ayant sonné, il continue de lire et d'écrire avec passion sur son blog ouvert en 2022, Territoires romanesques, à raison d'une chronique par semaine.

À côté de certaines stars, on y remarque une foule de noms nouveaux (pour moi du moins). Car ce lecteur compulsif, curieux de tout, ouvert à tout, est l'un de nos grands découvreurs. Liste de ses dernières lectures, en remontant le temps : le dernier Echenoz, qui sort dans quelques jours, qu'il adore et dont je parlerai le mois prochain ; Anna Funder ; Josef Winkler ; Coralie Grimand ; Hisham Matar... Je me promets et me réjouis d'aller chez lui faire mon marché.

L'un de ses livres. |

Au cinéma, deux films seulement, différents par certains côtés, très proches par d'autres. Tous deux français, sortis en cette fin d'année, signés par des cinéastes peu connus, sans stars, avec des acteurs épatants de naturel, parfois non-professionnels, et rencontrant contre toute attente un vaste succès public. Tous deux nous emmènent en France profonde : En fanfare d'Emmanuel Courcol dans le Nord des usines qui ferment et des fanfares, Vingt dieux de Louise Courvoisier au cœur du Jura du fromage, avec à chaque fois un mélange réussi d'âpreté et de tendresse, et un groupe de sans-grade qui se défoncent ensemble pour faire vivre leur projet. L'échec à la fin de Vingt dieux est sans doute plus convaincant que l'épilogue d'En fanfare, un chouya trop feel-good, mais fermons les yeux et goûtons ces deux précieux cadeaux de Noël.

Vingt dieux |

Fondu enchaîné cinéma-musique avec ces fanfares somptueuses entendues dans le 2001 de Kubrick. Sait-on qu'elles sont tirées du tout début d'un poème symphonique de Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra ? Ce début grandiose comme une fin, je me suis soudain demandé ce qui venait ensuite. J'attendais grandiloquence et boursouflure, eh bien non ! Surprise : la suite contient toutes sortes de beautés, y compris des moments recueillis, délicats, à côté d'autres fracassants. Et si j'allais jusqu'à grimper sa Symphonie alpestre, qu'on dit redoutable ? Ô vieillesse aventureuse.

Comme antidote à ces liqueurs fortes, une petite cure de Scarlatti s'impose. Ah, les sonates pour clavier ! Je n'avais pas siroté ce champagne depuis longtemps. Il ne s'évente pas, au contraire ! Quel que soit l'interprète, et même au piano, plus lourd et rond que le clavecin, ça pétille, ça scintille, ça tricote et crépite, ça galope, tourbillonne, virevolte, ça surprend toujours !

Le grand Domenico. |

Dur de redescendre sur terre après ça...

La pauvre est gravement malade, empoisonnée par des milliards de pollueurs, nos gouvernants impuissants et les rapaces criminels qui les gouvernent, industriels ou banquiers.

L'espèce humaine un peu partout montre son plus hideux visage. Le fascisme est devenu tendance.

Protester rituellement ici ne sert évidemment à rien. Je ne peux même pas le faire à mon aise ! Dire ce que je pense, par exemple, du génocide commis au Moyen-Orient, avec la bénédiction des États-Unis et de la France notamment, par ceux-là même qui furent génocidés jadis ? Seul un juif — André Markowicz sur FB, par exemple — peut le faire. Moi, lâchement, je n'ose pas. J'ai déjà si peu de lecteurs. Retourne à tes livres, mon vieux. Soûle-toi de mots et de musiques.

Gaza, fin 2023. |

Début février, de qui parlera-t-on ? Au générique, en principe, Echenoz, Yourcenar, Tavernier, Kadaré, Vitrac, Ducos, Goulemot. Composite, le cocktail...

Tom Gauld, La revanche des bibliothécaires.. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Écrire ou prononcer un mot, c'est un coup de cloche qui fait longuement vibrer l'air à la ronde.

J'écris parce que je ne sais pas ce que je pense tant que je n'ai pas lu ce que je dis.