Mihàlis Ganas (1944-2024)

BRÈVES

N°254 Décembre 2024

Christòphoros Liondàkis, Mihàlis Ganas. Deux des plus grands poètes grecs de leur génération — qui est aussi la mienne. Deux de mes grands amis. Ils ne s'aimaient guère, je crois, je n'ai jamais demandé pourquoi. Pourtant ils ont un point commun profond : leur poésie est nourrie à la fois par une enfance passée près de la nature — l'un en Crète, l'autre en Épire — et par le monde actuel où ils ont vécu ensuite ; elle fait dialoguer tradition et modernité.

J'ai vécu avec eux un compagnonnage de quarante ans, traduit et publié pratiquement toute leur œuvre poétique et il me reste, de mes rencontres avec chacun d'eux, une foule de précieux souvenirs. Christòphoros s'en est allé il y a cinq ans, Mihàlis nous a quittés au début de ce mois, et quand je retournerai en Grèce je sentirai un grand vide. Nous avons un mot désignant celui qui perd ses parents, pourquoi n'y en a-t-il pas pour celui qui perd un ou plusieurs frères ?

On me dit qu'il y avait foule pour accompagner Mihàlis Ganas au cimetière. À cause du rayonnement de sa poésie, bien sûr, mais aussi de l'homme qu'il était, d'une droiture exceptionnelle, d'une délicatesse et d'une modestie sans défaut. Comment ne pas l'aimer ? D'être à côté de lui on se sentait bien, comme auprès de certains arbres. La splendeur des poèmes de Ganas m'accompagnera toujours, mais Mihàlis ne me quittera pas lui non plus, l'homme qu'il était, qui savait si bien parler des morts et parler avec eux : il a fini par les rejoindre et j'ai près de moi désormais, dans la pièce où j'écris, un fantôme de plus.

Pierres noires, 1980, son premier grand recueil :

Pierre qui brille en moi dans la nuit. Là des femmes ont posé un peu leur fardeau, là les oiseaux ont becqueté des silences, quand sous les nuages il ne pleuvait pas et tous retenaient leur souffle. Le nuage baissait, touchant les toits, léchant jusqu'au pied des murs, les coqs égorgés chantaient et toute maison voguait solitaire dans le village arrêté.

Alors des exilés agitaient leur mouchoir. De très loin. Peut-être de l'autre monde.

Mihàlis Ganas (1944-2024) |

C'est une hécatombe : Thanàssis Valtinos, lui aussi, a tourné le coin. À quatre-vingt-douze ans. Il paraît qu'on ne s'est pas bousculé à ses obsèques, le personnage n'avait pas la même aura, mais qu'importe : il fut et reste un écrivain majeur, original, passionnant. Chacun de ses livres était une nouvelle expérience, il changeait de peau à chaque fois — de même qu'il changeait sans cesse de traducteur. Il est pratiquement le seul grand prosateur grec contemporain dont je ne me sois pas occupé, et je suis l'un des rares hellénistes à ne pas l'avoir traduit. (Du moins officiellement.)

Son grand livre, Éléments pour les années 60 (Actes Sud, belle traduction de Michel Saunier), est un étonnant montage de documents d'époque, de petits fragments savamment agencés, souvent insignifiants, mais dont l'ensemble signifie fortement, dessinant de façon saisissante le visage de la Grèce à l'époque. Éléments authentiques, pêchés dans les archives, ou inventés par lui ? Il n'a jamais répondu à la question, je crois. Dans son chef-d'œuvre, si ça se trouve, il n'y a pas un seul mot écrit par lui !

Thanàssis Valtinos (1932-2024) |

Ilìas Papadimitrakòpoulos, lui, avait quatre-vingt-quatorze ans. Ce maître de la petite forme revivait les divers moments de sa vie dans des récits plutôt que des nouvelles — des proses brèves, douces-amères, simples d'apparence mais délicatement ciselées. Ses six minces recueils tiennent dans deux petits volumes du Miel des anges. Hélène Zervas et moi, séduits par cette voix inimitable, souhaitions accueillir son œuvre intégralement.

Je ne l'ai jamais rencontré, cet homme remarquable. Je m'en veux.

Ilìas Papadimitrakòpoulos (1930-2024) |

Mon amie Michelle Barbe s'en est allée elle aussi, discrète comme toujours. La mort est venue la chercher dans sa maison de vacances qu'elle aimait tant, au cœur du Péloponnèse.

Elle aura finalement peu traduit : quelques nouvelles du Sarcophage de Ioànnou (Le miel des anges), Li de Kavvadìas (Cambourakis) et surtout son plus beau travail : Jeux du ciel et de l'eau, de Rìtsos (L'échoppe). Elle a aussi rédigé, pour son plaisir, une thèse remarquable consacrée à l'œuvre de Nìkos Kavvadìas. Tout cela dans les années 90. Après quoi, silence.

Je n'oublierai jamais sa douceur.

Je lui dis adieu ce mois-ci trois fois : dans ces Brèves, dans le Carnet du traducteur («Doubles jeux») et dans Traducteurs invités, où je reproduis sept des poèmes de Rìtsos si bien traduits par elle.

Triste coïncidence : une nouvelle traduction du même recueil (moins bonne que la sienne à mon sens) vient de paraître, où l'existence de son travail n'est même pas mentionnée. C'est ce qu'on appelle mourir deux fois.

Chez elle, à Mamoussia. |

Tant que nous y sommes, continuons de parler des morts — puisque Jacques Réda l'est, dit-on, quoique vivant à jamais dans mes pensées. Lu de lui ce mois-ci Le méridien de Paris (Fata Morgana, 1997). Non, pas des vers, mais l'une de ces courtes proses promeneuses qu'il affectionne. Le fil conducteur de ces nouvelles balades : les petites pastilles scellées dans le sol qui jalonnent le passage du méridien de Paris dans la ville portant son nom.

Projet insolite et délibérément dérisoire. On lit ces pages comme on écoute le nouveau récit, savoureux comme toujours, d'un vieil ami, mais au début de cette flânerie nonchalante il ne se passe pas grand-chose. Le pas-grand-chose raconté par Réda, c'est déjà quelque chose, certes, mais enfin l'auteur lui-même est pris d'un doute.

Je ne tente qu'une petite expérience, qui rate à tous les coups, et qui de ce fait me disqualifie. (...) Je pense que je n'intéresse pas le méridien. Peut-être parce qu'il souhaiterait être aimé pour lui-même, alors que je l'utilise comme un moyen, dans un but qui doit lui paraître extrêmement frivole et où il n'a aucune raison de me prêter concours.

Est-ce d'avoir changé le méridien, cette abstraction, en personne vivante ? Insidieusement le récit prend vie lui aussi, et avec lui toutes les choses vues avec tant d'acuité, tant de bienveillance, et l'on s'en aperçoit peu à peu : à côté du poète ambulant, on sent que madame la poésie est là, qui le tient par la main et qu'on entend respirer d'aise.

Jacques Réda |

Les mots de notre langue, eux, sont bien vivants, même si avec le temps certains finissent à l'EHPAD, mais tous ou presque changent plus ou moins de visage en cours de route. Cette dérive est un beau sujet d'étude ; on m'a dit jadis que selon certains dix-septièmistes, la plupart des mots d'un Corneille, par exemple, mine de rien, nous sont devenus incompréhensibles !

Avec le Petit abécédaire des mots détournés, de Nicole Malinconi, nous n'en sommes pas là. Il s'agit de passer en revue certains mots ou expressions que l'usage contemporain a pervertis. Livre satirique, comme si la langue, en évoluant, avait perpétuellement tort.

Ça commence bille en tête par l'Accompagnateur de savoir, qu'on appelait maître jadis et professeur naguère, qui de nos jours «a l'air d'un élève parmi les autres», que ses élèves méprisent, pauvre type, et je comprends tout de suite où je mets le pied : Je suis parti, direction Réacland, pour un festival de scrogneugneuseries et une cure de sinistrose. Envie de refermer le bouquin et de l'envoyer à... tiens, à Finkielkraut, mais je n'ai pas son adresse et il doit déjà connaître ce machin par cœur.

Accompagnateur de savoir, vous avez déjà entendu ça, chers volkonautes ? (Je mets le pluriel, vous êtes sûrement plus d'un.)

Je continue donc : demandeur d'emploi, dysfonctionnement, émergent, hôtesse de caisse, malvoyant, d'accord, on les connaît tous ces hypocrites qui traînent partout, est-ce bien nécessaire d'enfoncer les portes ouvertes ?

Cette dame n'aime pas décoiffant, que je trouve si joliment expressif ; elle fustige revisiter, on se demande pourquoi ; elle se fâche quand on fait des noms avec des verbes («le vivre ensemble», si commode) ou des adverbes («c'est un plus», bref, élégant), sans doute parce que pour elle chacun doit rester à sa place, non mais. Et si elle déteste marketing, c'est pour moi un mot réussi, puisque ce personnage détestable, avec son snobisme anglo-saxon à deux balles, désigne une réalité détestable elle aussi — pour moi autant que pour elle.

Ma récompense pour être allé jusqu'au bout ? Au milieu du fatras, deux bons paragraphes. Dont celui-ci :

Grandes surfaces. Avec grandes surfaces, vous faites table rase de grands magasins, vous balayez d'un coup sec tout ce qu'on savait qu'on y trouvait, au grand magasin, tout le contenu connu, avec ses vendeuses en talons aiguilles et cheveux laqués, et qu'on voyait, rien qu'à dire grand magasin. Maintenant, vous dites grandes surfaces et vous n'en voyez plus le bout, vous glissez dans le rêve de tout l'insoupçonné que vous allez pouvoir prendre. Sans vendeuses, sans entraves, sans plus personne, au fond, malgré tout ce monde. Rien que vous, seul avec les produits.

Comme quoi un livre est rarement raté d'un bout à l'autre.

Maîtresse d'école... |

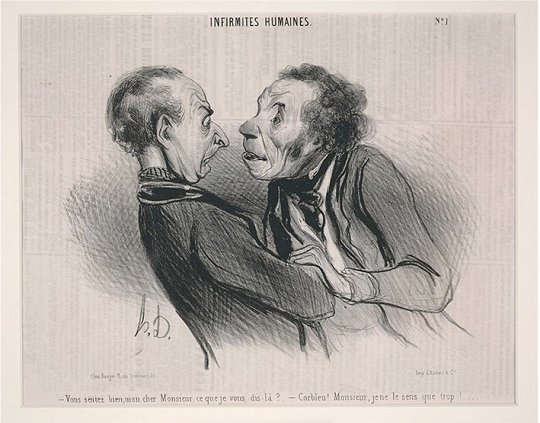

Le miasme et la jonquille, de l'historien Alain Corbin, sous-titré L'odorat et l'imaginaire social 18e-19e siècles (Aubier Montaigne), eut un sacré succès à sa sortie en 1982, et je le découvre aujourd'hui seulement.

L'ouvrage est imposant : trois cents pages compactes pour un sujet si impalpable, une étude historique, sociologique, parfois presque philosophique, d'une érudition écrasante et d'une richesse de pensée admirable.

On imagine les Grecs et les Romains plutôt propres ; notre Moyen-Âge n'avait sans doute de la rose que le nom ; quant à nos proches ancêtres, aucun doute : ça schlinguait dur, le plus souvent. On est sidéré en découvrant ici la vie quotidienne des gens de l'époque, leurs croyances concernant l'hygiène, et surtout les théories des scientifiques, chacune plus extravagante que l'autre. L'ouvrage prend souvent la forme d'un sottisier géant, au comique duquel on ne s'attendait pas.

Après notre puant XVIIe siècle, au siècle suivant l'hygiène corporelle reste éminemment suspecte :

Les médecins de Montpellier dénoncent les effets de l'usage inconsidéré de l'eau. Les ablutions trop fréquentes (...) entraînent un affaiblissement de l'animalisation et donc du désir sexuel. Bordeu a connu des individus vigoureux, «odorifères», détruits par l'hygiène et la désodorisation.

Nous avons évolué depuis, Éros merci. Plus performants au pieu, je ne sais, mais de plus en plus propres et sans cesse plus inodores. Au point que la chasse aux odeurs, ces derniers temps, atteint parfois une dimension névrotique. Jusqu'où irons-nous ainsi ? Et que pensera-t-on de nos scientifiques actuels dans deux siècles, si l'espèce humaine survit jusque-là ?

Honoré Daumier. |

Vieille, déchue, Gladys était belle encore : le temps l'avait effleurée à regret, d'une main douce et prudente ; il avait à peine altéré le dessin d'un visage dont chaque trait semblait modelé avec amour, tendrement caressé...

Quelques lignes suffisent pour s'en apercevoir : voilà un écrivain, un vrai. Une écrivaine en fait : Irène Némirovsky, déjà invitée plusieurs fois dans ces pages. L'héroïne de Jézabel, roman de 1936 — oublié depuis, bien que réédité au Livre de poche —, c'est cette Gladys étrange, terrible, dévorée par son obsession — un cas clinique.

Ce désir de plaire, d'être aimée, cette jouissance banale, commune à toutes les femmes, cela devenait pour elle une passion, semblable à celle du pouvoir ou de l'or dans un cœur d'homme, une soif que les années augmentaient et que rien, jamais, n'avait pu étancher complètement.

Elle était entourée d'hommes amoureux. Les serments, les supplications, les larmes, elle y était accoutumée comme un ivrogne l'est au vin.

Au début de l'histoire, elle est au tribunal, accusée d'avoir tué son jeune amant de vingt ans. Elle l'a tué bel et bien, mais le jeune homme, en fait, c'est... Non ! ne divulgâchons pas le renversant coup de théâtre final. Les scènes du procès, sans doute pas les plus palpitantes, sont suivies d'un flashback narré avec une sobriété implacable, et ce beau roman à l'ancienne mérite absolument de survivre.

Irène Némirovsky |

Mais voici les deux grands moments de lecture du mois.

D'abord, Ingrid Caven, de Jean-Jacques Schuhl, (Folio), prix Goncourt en 2000. Là encore, j'arrive après la fête.

L'auteur est le mari de la chanteuse-actrice éponyme, dont ce récit estampillé «roman» raconte la vie : son enfance maladive, son étincelante carrière ensuite, les monstres sacrés qu'elle a côtoyés, Fassbinder qu'elle épousa, Yves Saint-Laurent, Bette Davis...

Il m'agace plutôt, ce fichu bouquin, avec son côté rentre-dedans, frimeur (jet set, name-dropping, allusions pour initiés...), son style clinquant, pléthorique, mais bien souvent arrive une page qui balaie tout. Schuhl a peu écrit dans sa longue vie, mais quel souffle ! quel punch ! Son style ébouriffé, échevelé, après tout, colle au sujet. Les descriptions minutieuses de la chanteuse en scène, notamment, sont morceaux de bravoure. Ce type est capable de tout, comme résumer la musique de Satie en quelques lignes lumineuses, ou tirer d'une mâchoire tout un pays :

Ce qui fascinait Charles chez les types, c'était les mâchoires, le maxillaire inférieur, volontaire, le maxillaire américain, c'était celui du clan Kennedy, les hommes : Joseph, Joe, Jack, Bob, Ted, eux aussi du Massachusetts, peut-être était-ce le maxillaire de l'état, la mâchoire du Massachusetts, ça avait quelque chose d'une machine-outil. Là, tous rassemblés entre eux, avec ces mâchoires... on voyait mieux la pérennité biologique, les vies tracées, ressemblance d'espèce, clichés, stéréotypes, campus, associations PhiBetaKapa, football, base-ball, futurs avocats, docteurs, architectes, politiques, des dirigeants. Et leurs girlfriends en robe du soir.

Je me rends. Tu as gagné, mec.

Et j'aime aussi cette phrase, discrètement autobiographique, qui montre à quel point tu es de la confrérie :

Peut-être passe-t-on sa vie à ça, à la recherche de quelque chose qui est déjà là et à se transcrire soi-même en sons, en mots et n'être plus que ça : quelques sons, quelques mots qui s'évadent de nous.

Ingrid Caven et Jean-Jacques Schuhl. |

Quand donc ai-je lu Le père Goriot ? Il y a bien soixante ans, jeune ado encore. J'avais été frappé, naturellement, mais je n'ai d'autre souvenir précis qu'un minuscule détail : dans mon édition Garnier, que j'ai toujours, très riche en notes et en gloses, le commentateur expliquait que le nom d'un des personnages, Maxime de Trailles, avec sa sonorité brutale, évoquait bien le côté rapace de son porteur. Les sons qui donnent du sens ! Une porte s'est ouverte ce jour-là, et ne s'est jamais refermée.

La différence entre mes deux lectures, c'est qu'aujourd'hui Goriot, personnage falot et peu fouillé, s'efface totalement pour moi devant l'immense, le terrifiant Vautrin. Sa faconde, sa force indomptable, électrique, lui donnent une réalité extraordinaire et en même temps une aura noire quasi surnaturelle. Son homosexualité, qui crève les yeux, ne m'avait guère frappé à l'époque. Pourtant Balzac y va hardiment, même si à mots couverts. Il ne pouvait être plus explicite en son temps, mais cette autocensure obligée a du bon, en ce qu'elle accroît encore la tension — rien n'existe plus fortement que ce qu'on ne peut nommer.

Le personnage principal, en même temps, c'est Balzac lui-même. Rastignac, jeune provincial ambitieux, c'est lui. Goriot disant «L'agent, c'est la vie», encore lui. Vautrin et sa force, toujours lui, fantasmé. Vautrin qu'il admire visiblement, et qui par moments lui sert de porte-voix :

Avoir de l'ambition, mon petit cœur, ce n'est pas donné à tout le monde. Demandez aux femmes quels hommes elles recherchent, les ambitieux. Les ambitieux ont les reins plus forts, le sang plus riche en fer, le cœur plus chaud que ceux des autres hommes. Et la femme se trouve si heureuse et si belle aux heures où elle est forte, qu'elle préfère à tous les hommes celui dont la force est énorme, fût-elle en danger d'être brisée par lui.

(Observation profonde ou fantasme complaisant ? Ne demandons pas leur avis aux femmes d'aujourd'hui.)

Il a la main lourde, le père Balzac. La grandiloquence le guette çà et là, et comment ai-je pu ne pas être rebuté jadis par l'agonie de Goriot, interminablement bavarde ? Mais on l'aime aussi pour ses défauts, pour sa démesure ; celle des monologues torrentiels de Vautrin, par exemple, parfaitement à sa place, laisse le lecteur pantelant, horrifié, ravi.

Vautrin, vu par... |

Pas de BD proprement dite ce mois-ci, mais... comment appeler ça ? Une série de dessins en double page avec un peu de texte dessus. L'histoire qu'on nous raconte est celle de Martha & Alan (L'Association), texte et images d'Emmanuel Guibert d'après des souvenirs d'Alan Ingram Cope.

C'est donc une histoire vraie. L'auteur a rencontré Alan devenu vieux, qui lui a raconté sa vie en grand détail, et cinq albums en sont sortis : La guerre d'Alan en trois volumes, L'enfance d'Alan et enfin ce récit de la relation entre Alan et Martha. Ils sont copains d'enfance, chantent dans la même chorale, inséparables avant que la vie les sépare, quand il la retrouve elle est mariée, il s'exile en Europe, plus tard ils échangent quelques lettres, ils vieillissent et voilà tout. Une histoire doucement triste, racontée avec une sobriété, une pudeur extrêmes, sans grandes péripéties, pleine de détails minuscules comme la mémoire les affectionne, et l'humble histoire peu à peu nous enveloppe, nous imprègne, d'autant qu'elle est portée par des dessins en clair-obscur, discrètement somptueux.

Tous deux mènent la procession. |

Quatre films ce mois-ci, tous de l'année, quatre beaux moments. Il faudrait aussi revoir quelques anciens, les classiques, mais les nouveaux sont si nombreux chaque semaine, si alléchants...

J'aime François Ozon. M'a-t-il jamais déçu ? J'aime certains auteurs qui font toujours la même œuvre, et j'aime aussi ceux qui changent à chaque fois, comme lui. Dans Quand vient l'automne, deux vieilles dames (Hélène Vincent et Josiane Balasko, parfaites) ont bien des malheurs avec leurs enfants et petits-enfants. Y a-t-il ou non un meurtre ? On ne saura pas, tout dans cette histoire est ambigu, subtil, émouvant, et l'apparition d'un fantôme elle-même est réussie !

J'aime Emmanuel Mouret. Ses premiers films étaient agréables, un peu légers, ils se font de plus en plus graves et Trois amies pourrait être son meilleur. Là aussi), mise en scène fluide et efficace, casting parfait (Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, plus Vincent Macaigne jouant admirablement un personnage admirable).

J'aime Michel Hazanavicius, dont le petit dernier, La plus précieuse des marchandises, adapte un conte de Jean-Claude Grumberg sur la déportation des juifs et les camps de la mort nazis. Seul un film d'animation pouvait montrer ces horreurs sans indécence. Il le fait avec une force visuelle inouïe, à coups d'images inoubliables.

Je ne connaissais pas encore Nathan Silver, mais j'aime aussi son Carla et moi, idylle charmante autant qu'improbable entre un bon nounours quadragénaire et une adorable vieille folle. L'indé U.S. à son meilleur.

Pologne, hiver, entre 42 et 44. |

Ces Brèves n'ayant pas pour but d'assombrir leur lecteur, je n'évoquerai pas ici — pour l'instant — ma dernière mésaventure : ma retraduction du Troisième anneau, étourdissant roman de Còstas Taktsis, refusée par les éditions des Argh-onautes de façon mystérieuse et brutale. En quarante ans cela ne m'était jamais arrivé.

J'invite les éventuels consœurs et confrères qui me lisent à me consulter avant d'approcher ladite maison d'édition.

Taktsis adolescent. |

À quoi bon commenter la situation internationale et nationale ? D'autres disent fort bien ce qu'il faut dire sur cette désolation universelle. Je retrouve chez André Markowicz, par exemple, sur sa page facebook que je lis fidèlement, la honte que j'éprouve d'appartenir à l'espèce humaine. Les cochons que nous méprisons ont le cœur plus pur que le nôtre.

Juste un mot sur les violences paysannes de ces derniers jours. Nos agriculteurs — pas tous, mais nombre d'entre eux — ne s'attaquent plus seulement aux préfectures, mais à tous les organismes qui luttent pour protéger l'environnement. Leur plus cher désir : passer l'écolo au round up. Et nos ministres de l'agriculture successifs, foireux dans leur culotte, n'osant pas réprimer leur violence, la bénissent.

Sois remercié une fois de plus, Stéphane Foucart, qui batailles dans Le Monde ! Tu es l'un des rares à dénoncer, inlassable, ces crimes contre la planète — à savoir contre nous tous, qui les subissons sans réagir, qui les applaudissons même, ahuris que nous sommes.

Dessin de Jiho |

En janvier ? Kay, Handke, Malson, Fournel, Gravollet, Lewino, Akhmatova, Guibert encore. Ça ira ?

Tom Gauld, La revanche des bibliothécaires.. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Insaisissable et plus certain en un sens que tout ce que l'on pourrait saisir. Insituable partout présent...

Dans la position du garde-à-vous, les talons se joignent et la cervelle se vide.