Fin de la journée, fin de l'album.

BRÈVES

N°253 Novembre 2024

Notre ami chien se réveille.

Il s'étire, il se secoue...

C'est la voix de ma mère que j'entends. Elle me lit, au tout début des années cinquante, les premières pages de mon premier livre, Notre ami chien — à moins qu'elle ne le cite, car toute la famille le connaît par cœur, pour me l'avoir lu des dizaines de fois.

Notre ami chien me quittera quelques années plus tard, quand mes parents bazarderont mes plus anciennes lectures au prétexte que je suis désormais trop grand. Raté, chers parents : je ne grandirai jamais. Revoici Notre ami chien chez moi, racheté d'occase près de soixante-dix ans plus tard, après de patientes recherches.

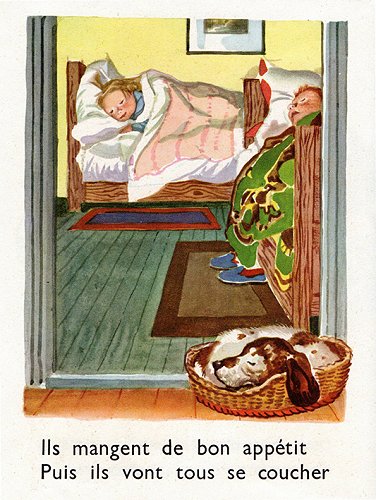

Il s'appelait Our puppy avant d'être traduit de l'américain aux éditions des deux Coqs d'or. L'auteure, Elsa Ruth Nast, que je découvre grâce à Internet, déroule une gentille petite histoire : la journée d'un jeune chien, ses jeux avec ses deux petits maîtres, du réveil jusqu'au coucher, illustrée avec une vigoureuse fraîcheur par un nommé Fiodor Rojankovsky. Cette journée enfantine baigne dans un bonheur sans ombre, comme on n'en trouve que dans les livres d'enfant. Les années n'ont pas éventé leur charme.

Cet album-là, en fait, n'était pas seul. Celui qui m'a le plus fasciné à l'époque, c'est sans doute Color kittens, de Margaret Wise Brown, dont la version française (pas moyen de la retrouver) portait un titre délicieux : Les chatons barbouilleurs. Deux chatons turbulents, en renversant des pots de peinture (rouge et blanc, rouge et jaune, rouge et bleu, bleu et jaune) font apparaître le rose, l'orange, le violet et enfin le vert dont ils rêvaient. Album pédagogique, ludique et surtout plein de poésie — laquelle émane du beau texte plus que des illustrations un peu plates.

And suddenly Brush woke up and Hush woke up. It was morning. They crawled out of bed into a big bright world. The sky was wild with sunshine.

Et moi, ce soir, lisant ces pages rescapées, je retrouve l'émerveillement de l'enfant qui apprend les couleurs, au matin de sa vie.

Fin de la journée, fin de l'album. |

Vintage, décidément, ce site. Ce mois-ci surtout, puisqu'il accueille aussi... Max du Veuzit ! Ce nom ne parlera qu'aux volkonautes encore plus vieux que moi. Qui lit encore Alphonsine Zéphyrine Vavasseur (1876-1952), cachée derrière son viril pseudo ? Elle fut avec Delly l'une des stars du roman de gare, au temps des trains à vapeur, avant d'être balayée comme elle par la déferlante Harlequin. Ses trente romans tombés dans le plus sombre oubli sont-ils vraiment aussi nuls que ça, ou y aurait-il quelque chose à sauver ? Je reprends ma route, saint-bernard littéraire, déterreur de cadavres.

Cousine Yvette, réédité chez Tallandier, date de 1935 et devait déjà être ringard à l'époque. Un jeune séducteur, célibataire endurci, est invité à la campagne chez une riche cousine mère de cinq filles à marier. Il va bientôt craquer pour la plus jeune, la plus insupportable, qui de son côté va se changer pour lui, quand il lui met la bague, en tendre agneau.

La valeur du livre est d'abord ethnologique, en ce qu'il décrit les mœurs des riches d'alors, cette étrange tribu. À l'époque, chez ces gens-là, un père envoie sa fille dans sa chambre parce qu'elle a osé faire une bise à son cousin. Quant à la vieille tante,

Du bout de son éventail, elle tapa amicalement sur la joue d'Yvette.

Un aussi infime détail suffit à me mettre en joie.

On ne va tout de même pas croire qu'on exhume un chef-d'œuvre oublié. On peut trouver déplaisant le héros, déplorer les nombreux clichés, les invraisemblances psychologiques, et le style très neutre ne donne pas souvent l'occasion de vibrer. Mais le lecteur d'aujourd'hui peut aller jusqu'au bout du livre, sans peine et même sans déplaisir, en appréciant par exemple le marivaudage complexe des deux tourtereaux, certaines notations psychologiques assez fines, et en craquant lui aussi devant la jeune Yvette, personnage réussi, vivant, encore un peu enfant, déjà très femme :

— Pourquoi me taquinez-vous ainsi, ma cousine ? lui répondis-je.

Elle s'accouda sur le balcon, près de moi.

— Je ne sais pas, fit-elle lentement, les yeux au loin vers le ciel. J'éprouve le besoin de le faire dès que je suis avec vous, et ensuite, comme aujourd'hui, je suis attristée de l'avoir fait. Tantôt, quand je vous ai vu frémir à mes paroles, j'ai eu envie de crier et de pleurer ; et, pourtant, je n'ai pu résister au désir de vous faire souffrir plus longtemps...

C'est cette mignonne petite peste qui donne à ce dinosaure littéraire son charme pas totalement éventé.

L'amour dans les gares. |

Et tant que nous y sommes, en voici un autre : Jacques Delille, souvent appelé l'abbé Delille, poète immensément célèbre en son temps, puis ringardisé par Chénier, les Romantiques et la suite. On ne le lit plus, mais son nom surnage encore : on a fait de lui le porte-drapeau d'une poésie hyper-classique, académique, froide et morte.

Gallica nous offre l'un de ses opus, Les jardins ou L'art d'embellir les paysages, qui date de 1782, long poème didactique en quatre chants. Les jardins en question ne sont pas les minuscules coins de verdure banlieusards à taille humaine chers à mon cœur, mais les vastes propriétés des rois ou des grands seigneurs, et pour l'auteur il s'agit moins de conseiller ces grands personnages que de faire rêver devant ce luxe les manants que nous sommes.

L'essentiel du livre est une confrontation entre deux types de jardins, autrement dit deux visions du monde : le jardin à la française, avec son ordre, sa rigueur, et le foisonnant jardin à l'anglaise, loués et critiqués tour à tour, sans souci de cohérence excessif, avec une légère préférence pour le second, même si les sages alexandrins du poète, eux, penchent nettement vers le premier. Delille, en fait, est avant tout un homme du juste milieu :

Deux genres, dès long-temps ambitieux rivaux,

Se disputent nos vœux. L'un à nos yeux présente

D'un dessin régulier l'ordonnance imposante,

Prête aux champs des beautés qu'ils ne connoissaient pas,

D'une pompe étrangere embellit leurs appas,

Donne aux arbres des loix, aux ondes des entraves,

Et, despote orgueilleux, brille entouré d'esclaves ;

Son air est moins riant et plus majestueux.

L'autre, de la nature amant respectueux,

L'orne sans la farder, traite avec indulgence

Ses caprices charmants, sa noble négligence,

Sa marche irréguliere, et fait naître avec art

Les beautés, du désordre, et même du hasard.

Chacun d'eux a ses droits ; n'excluons l'un ni l'autre :

Je ne décide point entre Kent et Le Nostre.

On s'ennuie par moments, certes, et la lecture s'apparente à une pêche aux petits moments de grâce. Voici le jardin d'Éden :

C'est là que, les yeux pleins de tendres rêveries,

Eve à son jeune époux abandonna sa main,

Et rougit comme l'aube aux portes du matin.

Notre mère la Nature :

Voyez comme en secret la nature fermente ;

Quel besoin d'enfanter sans cesse la tourmente.

Ces deux ruisseaux qui

Disputent de vîtesse et de limpidité ;

Puis rejoignant tous deux le lit qui les rassemble,

Murmurent enchantés de voyager ensemble.

Finalement, ce style solennel et fardé, avec ses nobles conventions, n'est pas déplaisant à petites doses, comme un costard qu'on enfilerait deux ou trois fois par an. C'est beau comme un dimanche. D'autant que la magie de l'alexandrin, harmonieusement manié par maître Delille, avec son ronronnement hypnotique, fonctionne ici à merveille.

Jacques Delille. |

Delille est vivant ! Jusque récemment il convenait de s'en moquer, or depuis peu certains disent et même écrivent le bien qu'ils pensent de sa poésie. Quant à l'alexandrin, jugé ringard par tant de nos beaux esprits, il ne se porte pas si mal non plus, à en juger par le nombre de grands traducteurs francophones qui dernièrement l'utilisent avec bonheur (cf. Traduire en vers ? aux éditions du Miel des anges). Même si le vers classique est moins pratiqué par nos poètes contemporains que par ceux d'autres pays. (En Grèce, par exemple, plusieurs poètes d'aujourd'hui, parmi les meilleurs y ont largement recours à l'occasion.) Et même si notre Grand Versificateur, le merveilleux Jacques Réda, qui nous a quittés ces jours-ci, à quatre-vingt-quinze ans, va beaucoup lui manquer.

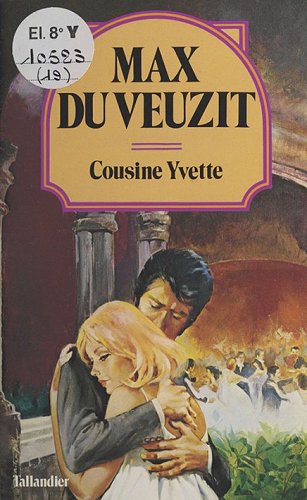

Dans ses premiers recueils Réda pratiquait le vers libre, comme tout un chacun, puis il a viré de bord et adopté le vers classique avec une tranquille audace. Il nous a donné ainsi, avec un grand respect des règles anciennes, une virtuosité princière et aussi beaucoup d'humour, toute une ribambelle de bijoux rimés, friandises aussi nourrissantes que délectables, d'une beauté intemporelle. Ils ont fait de lui l'un de nos grands poètes.

Depuis trente ans que j'anime des ateliers d'écriture, je commence toujours par lui avec cette «Vue de Montparnasse» tirée de Hors les murs (Gallimard, 1982). J'y trouve à chaque fois de nouvelles beautés. À noter, par exemple, que les deux vers coupés de façon irrégulière le sont à point nommé pour souligner le sens qu'ils véhiculent !

L'exercice consiste à rétablir les mots manquants. On les trouvera en cliquant sur l'image.

Je l'ai invité une fois à rencontrer les apprentis du DESS, rue Charles V dans le Marais. Il est venu, à bientôt soixante-dix ans, non pas en Solex (il ne trouvait plus les pièces détachées), mais sur un vélo à peine plus jeune que lui. Il nous a parlé de son amie la poésie, de façon gourmande et familière, avant de remonter en pédalant vers Ménilmontant.

Adieu et merci, m'sieur Jacques.

«Vue de Montparnasse», début des années 70. |

Et les jeunes alors ? En voici un : Vincent Almendros, quadra, auteur de quatre romans (chez Minuit, une référence) dont voici le dernier : Sous la menace.

Un garçon en pleine puberté, face à trois femmes, le temps d'un weekend : sa grand-mère, sa mère, sa jeune cousine. Plus l'ombre du père, mort dans un accident de voiture. Un accident, vraiment ? La menace évoquée dans le titre, on ne nous dira pas ce que c'est : la violence qui bout dans cet adolescent, sans doute, ou peut-être le terrible secret qui le rend violent et ne sera qu'à moitié dévoilé.

Voilà le genre de romans qu'on aimerait aimer, sans vraiment y arriver. Beaucoup de non-dits, quelques scènes fortes, une grande finesse tout du long, qu'est-ce qui manque pour que la mayonnaise prenne pour de bon ?

Vincent Almendros |

Allez, encore une louche de contemporain. Dehors la tempête de Clémentine Mélois (Points) appartient à ce qui est près de devenir un genre littéraire en soi : l'autoportrait d'un lecteur. Ce qu'il lit, où, quand, comment, sa façon de ranger les livres, etc. On n'est pas loin de l'autoportrait tout court, voire de l'autobiographie.

Dehors, la tempête, mais dedans, les livres ! Qu'on est bien à l'abri entre des murailles de papier. Entre lecteurs, on est amis, on se comprend. On pardonne à l'auteure sa passion pour Tolkien. Elle n'a que treize ans, il est vrai, et elle quitte rapidement le barde, toute jeunette encore, pour la poésie qu'elle découvre dans l'anthologie de Pierre Seghers. Villon, Baudelaire, Guillevic, Jarry, Vian, Queneau, Rimbaud, Artaud, Aragon et Michaux, Ponge surtout.

Dans le désordre, au hasard des découvertes, sans professeur, sans consigne et sans analyse de texte, j'ai lu et aimé ces textes pour ce qu'ils offraient, chacun pour une raison différente, sans me demander pourquoi, sans toujours les comprendre, sans savoir ce qu'était la poésie, sans savoir ce qu'était l'art, juste pour le plaisir de lire les mots comme on prendrait son goûter.

Cette Clémentine a lu Perec, évidemment, et l'ombre du génial barbichu plane sur le livre, lequel multiplie énumérations minutieuses et litanies tout en manifestant un humour et une virtuosité d'écriture très pérecquiens.

Témoin ce portrait de mâle Alpha :

Il est beau et il ne l'ignore pas. La testostérone suinte par tous ses pores, son regard de braise, forcément de braise, a le pouvoir de féconder les femmes à distance. Un geste de lui et nos vêtements tomberont d'eux-mêmes sur le sol et prendront feu. Nous sommes déjà perdues. Nous sommes des terres conquises d'avance.

Et tant pis si l'on s'éloigne un peu du sujet. (Eh oui, ce type-là ne lit pas...)

La lecture ? Un voyage ! |

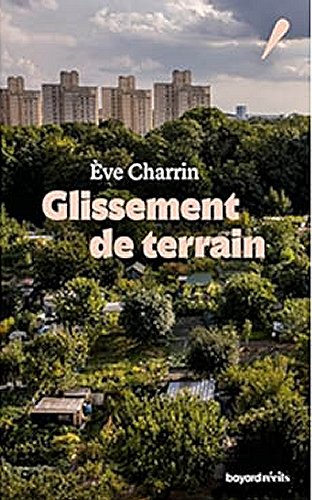

Dans la tempête du dehors, il y a aussi des refuges. Ce petit coin de verdure, par exemple, à Aubervilliers, l'une des banlieues de Paris les plus grises. Des jardins ouvriers comme on dit, une oasis tout près du Périf, un Éden peuplé d'êtres attachants et tranquilles. Comment ce havre a-t-il survécu jusqu'à nos jours ? Comment va-t-il résister aux aménageurs qui décident en 2020 de le détruire pour y planter du béton ?

Ève Charrin raconte ce village gaulois, son long combat contre l'envahisseur et sa victoire inespérée — en attendant la prochaine agression. Elle décrit avec précision les luttes des jardiniers, les ruses et les mensonges des pouvoirs publics, sans manichéisme mais sans concessions non plus. Son livre, Glissement de terrain (Bayard récits) est à la fois historique, sociologique, ethnologique et politique. Ses analyses très pointues en font un excellent manuel d'auto-défense collective, qui expose clairement l'alternative entre la voie du droit et la désobéissance civile, tout en remarquant avec amusement, chez les résistants confirmés, type Notre Dame des Landes, impliqués dans l'affaire, un curieux mélange «de sérieux méthodique et de subversion déjantée». Mais Glissement de terrain est aussi et surtout un récit superbement écrit, qui emporte par la chaleur discrète de ses portraits autant que par la ferme beauté de ses phrases. Un livre propre, qui console un peu de la crasse ambiante. Un îlot de chaleur humaine — ou de fraîcheur aussi bien.

Le sujet du livre, par-delà ce combat précis, hautement symbolique, c'est la défense d'un certain art de vivre — de vivre ensemble :

Je sais que travailler selon ses convictions est en ce premier quart de siècle un bonheur qui se conquiert. Et contrairement aux Rolex, aux Porsche, aux yachts et aux jets privés, ce luxe gagne à être largement partagé.

J'avais déjà adoré (Brèves de mars 2014) La voiture du peuple et le sac Vuitton d'Ève Charrin. Son boulot de journaliste-écrivain ne lui rapportera sans doute pas de Rolex, mais en la lisant on se sent riche. Et si cette vie, dans notre bout de planète du moins, reste à peu près vivable, c'est aux jardiniers qu'on le doit, et à leurs amis dans son genre.

Oasis de banlieue. |

Eric Tabuchi et Nelly Monnier, eux aussi nous les connaissons. Ces deux-là poursuivent lentement leur immense projet : photographier la France entière, en tournant le dos aux lieux connus et admirés, pour se consacrer au reste, à ces paysages et ces bâtiments que nous ne regardons même pas, dont nous ne savons pas voir l'intérêt et la beauté. Six volumes de leur Atlas des régions naturelles sont déjà parus. Attention : préférer le grand format à l'édition de poche qui paraît après épuisement de l'autre.

Dégustant à petites doses leurs images magiques, j'arrive au bout du volume 2, mais plutôt que répéter mes louanges émerveillées des Brèves d'octobre 2023, je renvoie à un texte admirable d'Eric Reinhardt paru dans Télérama il y a deux ans. Tout y est.

Humbles splendeurs. |

Charrin et Tabuchi-Monnier, je m'attendais à ce qu'ils m'enchantent. La surprise du mois vient de Maïa Hruska, jeune franco-tchèque installée à Londres et dont j'ignorais tout, qui vient de publier chez Grasset Dix versions de Kafka. Je m'attendais à un essai traductologique sur dix traductions de Kafka, eh bien non, surprise : ce qu'on lit, c'est un roman d'aventures ! L'auteure nous raconte les premières traductions, signées le plus souvent par de grands noms — Celan, Borges, Primo Levi, Vialatte, Schulz, la fameuse Milena qui fut aimée de Kafka. Elle n'étudie pas la façon dont ils ont traduit, mais leur relation avec l'œuvre du disparu, avec sa personne aussi (comment les séparer ?), une relation si profonde en l'occurrence que la traduction devient ici pleinement ce qu'elle est toujours plus ou moins : un voyage, une aventure.

À sa mort il y a cent ans, Kafka était inconnu, à peine publié ; ses premiers traducteurs l'ont mis au monde, presque à eux seuls. Il a été, on nous le montre ici, différent pour chacun d'eux, et le grand auteur génial que nous connaissons est la somme insaisissable de tous ces avatars.

Kafka nous apparaît ici à la lueur de ses premiers traducteurs. Ils sont dix, comme les dix électrons présents dans tout atome de néon, telles des lucioles tournoyant autour du même noyau. Chaque électron, comme chaque traducteur, possède une existence autonome. Les chapitres qui suivent aussi. Mais tous se déploient dans un même champ d'attraction, celui engendré par ce que André Breton nommait «cet infracassable noyau de nuit».

Le premier des dix chapitres montre Kafka chez les Soviets. Il les gêne terriblement, pour diverses raisons, la première étant qu'ils ont devant eux

un écrivain sobre, irrécupérablement sobre : rien ne l'enivrait. Ni la révolution, ni les femmes, ni les idéaux.

Vialatte, découvreur de Kafka en français, communément critiqué depuis, se trouve ici, ô joie, réhabilité et défini avec beaucoup d'intelligence :

Vialatte lisait Kafka sans tenir compte de son biotope. Il lui faisait voir du pays. Vialatte extirpait Kafka hors de son petit monde pour le faire accéder à une certaine forme d'universalité. En l'allégeant de sa biographie, il donnait à voir l'humour tapi dans son œuvre.

Et Borges :

Kafka et Borges s'accordaient sur leur incapacité à tolérer le monde extérieur tel qu'il était. La littérature était leur seule quiétude. Leur seul espace habitable.

On ne va pas continuer de résumer le bouquin, mais dire seulement qu'il est d'une lucidité et d'une richesse exceptionnelles, et surtout admirablement écrit, avec un luxe de formules et d'images. C'est un début fracassant, une entrée en fanfare — avec derrière ce brillant, et c'est là le plus beau, un sérieux et une justesse parfaits. Kafka, au bout du compte, en ressort plus proche que jamais — et plus lointain. Mystérieux à tout jamais... Malgré toutes ces gloses, Borges nous le rappelle en conclusion :

Le plaisir que procure l'œuvre de Kafka précède toute interprétation et ne dépend d'aucune.

Dernier charme de ce livre et dernière surprise : ce livre au sujet a priori austère est également riche en anecdotes savoureuses : sait-on que Kafka fut traduit en anglais par Eugene Jolas à Colombey-les-Deux-Églises dans la maison où s'installa un certain de Gaulle un peu plus tard ?

Kafka for ever |

Au cinéma, ce mois-ci, plutôt maigre moisson.

J'aurais voulu aimer Ma vie ma gueule, le film-testament de Sophie Fillières. Il m'en reste le souvenir d'une femme vieillissante, dépressive surtout, et d'une série de scènes parfois traînantes, à l'enjouement parfois laborieux, portées par Agnès Jaoui que j'adore mais qui cette fois en fait des tonnes.

All we imagine as light, film de l'indienne Payal Kapadia, primé à Cannes, trois femmes travaillant dur dans le même hôpital de Mumbai (Bombay), ville énorme et terrifiante noyée sous la mousson, trois femmes attachantes, très beau film assurément, trop long sans doute, pourquoi suis-je resté un peu en dehors ?

Mum, série british d'il y a huit ans, signée Stefan Golaszewski. Mum, soixante ans, qui vient de perdre son mari, subit patiemment un entourage difficile : un fils benêt, la copine dudit, idiote et gaffeuse, ses vieux parents chtarbés, son soupirant coincé... C'est bien vu et drôle, avec certaines scènes un peu lourdes qui ne font que mieux ressortir les moments d'émotion subtile.

deux des trois amies |

Dans quelques jours, aux États-Unis, un peuple théoriquement civilisé pourrait bien élire un fou dangereux. Chez nous, on confie le gouvernement à un groupuscule qui a pris sa branlée aux élections. Partout dans le monde, malgré les appels des scientifiques et des citoyens lucides, les dirigeants font leur possible pour accélérer l'agonie de la planète en polluant à tout va. Bref, le monde est plongé dans la démence, mais puisqu'il vaut mieux en rire, et pour terminer ces Brèves comme on les a commencées, retournons à la case vintage.

Très tôt, j'ai été fan de Georges Colomb, dit Christophe. J'ai chez moi ses œuvres complètes, jamais relues depuis un demi-siècle, il est temps. Et puisqu'il est question de folie, plutôt que Le sapeur Camember, son chef-d'œuvre, La famille Fenouillard ou Les malices de Plick et Plock, je retourne à L'idée fixe du savant Cosinus.

Ledit savant est d'une distraction qui confine à la maladie mentale. Son idée, c'est de voyager autour du monde, mais une invraisemblable série de catastrophes, causées par son étourderie, l'empêchent de dépasser les portes de Paris, tandis que ses bagages se baladent sur tous les continents. Son dentiste, Max Hilaire, devenu fou par sa faute, rêve de plomber la Dent du Midi avec le Plomb du Cantal et de poser un râtelier aux Bouches-du-Rhône. Pas de phylactères dans cet ancêtre de la BD moderne, mais des textes sous les images — un grouillant festival de jeux de mots, de cuirs, de paronomases, d'amphigouris, de néologismes abracadabrants. Franquin s'est souvenu de lui en écrivant des discours du maire de Champignac, et Hergé lui a piqué l'idée des déguisements ethniques des Dupondt.

Georges Colomb était, dans le civil, un professeur de sciences naturelles très réputé. Curieux de savoir à quoi ressemblaient ses cours...

Vélo déjanté... |

En décembre ? Pourquoi pas Balzac ? Réda ? Schuhl ? Nemirovsky ? Malinconi ? Corbin ? Franquin ? Dylan Thomas ?

Tom Gauld, La revanche des bibliothécaires.. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Rien n'irrite autant l'autorité qu'un silence qui la nie.

L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.