En route pour le passé.

BRÈVES

N°252 Octobre 2024

À la sortie d'un village perdu, Sabres, au cœur de l'immense pinède landaise, rendez-vous à l'ancienne gare. Elle vit toujours : on y embarque dans les wagons centenaires d'un petit train quasi-fantôme pour un voyage à travers la forêt, petit voyage en apparence, quelques kilomètres, immense en fait puisqu'il nous fait remonter le temps.

Au bout de la ligne, une grande clairière où l'on débarque dans un hameau du XIXe siècle. Aux quelques maisons qui s'y trouvaient s'adjoignent d'autres démontées ailleurs et remontées là, toutes amoureusement restaurées jusque dans les intérieurs. Il y a un moulin sur le ruisseau, où une jeune meunière moud le grain sous nos yeux ; un four en activité, dont le pain est un délice ; une bergerie, des vaches, des chevaux ; un bâtiment d'exposition qui raconte et explique tout ; l'accueil est partout chaleureux, même les brebis sont affectueuses. Il faut trois heures au moins pour tout voir. L'écomusée de Marquèze, ouvert il y a un demi-siècle, est une merveille.

En route pour le passé. |

Sans vouloir être chauvin, que de splendeurs cachées un peu partout dans ce pays ! À chacune de nos vadrouilles, une ou plusieurs découvertes. En mai dernier, au pied de la Montagne Noire, entre Castres et Carcassonne, le beau village de Sorèze et son ancienne abbaye-école, austère et imposante.

L'écrivain Jean Mistler (1897-1988), né à Sorèze, étudia un temps à la fameuse abbaye avant de devenir enseignant, puis diplomate, politicien et académicien. Il a publié sur le tard un livre de souvenirs, Le bout du monde (1964), aux éditions du Cerf. Je me demande qui peut bien lire encore Mistler, mais justement, les écrivains oubliés sont des trésors enfouis pour certains esprits curieux, comme les truffes pour le chien truffier.

Aïe, préface de Michel Déon, membre lui aussi de la vénérable EHPAD littéraire, cet «objet des sarcasmes des crétins», selon lui. Il vénère Mistler, «l'un des derniers hommes de bien», ce qui n'est pas nécessairement la marque du génie. Mais ne snobons pas pour autant feu Mistler : si ses écrits un peu pépères n'ont pas révolutionné leur époque, ils ne méritent pas non plus la mort et le néant. On rapporte toujours quelque chose des livres qui explorent le passé. Et elle a de quoi fasciner, l'immense école de Sorèze, ville dans la ville, éloignée de tout,

minuscule univers où il n'y avait presque pas d'externes, où la plupart des professeurs, prêtres ou célibataires, vivaient à l'École, où les élèves n'allaient dans leur famille que trois fois par an, [et qui] constituait vraiment un vase clos. Nous ne lisions jamais vraiment un journal, nous ne parlions pas des événements du monde, nous ignorions la politique...

Comme le monde a changé ! Nous sommes tellement plus informés aujourd'hui ! (Je n'ai pas dit mieux informés...)

Pas désagréables au fond, ces mémoires, avec ici ou là de savoureux passages, l'apparition de Joe Bousquet lycéen par exemple, «joyeux gaillard exubérant et farceur», et des bonheurs d'écriture tels que «un ciel où les nuages traînaient comme des serpillières» ou «enroulés dans nos couvertures comme des serpents de ménagerie».

À l'arrivée de la guerre, que Mistler va faire à vingt ans, ce livre, un peu lent, un peu plat, d'une bonhomie un peu naïve, prend sa vitesse de croisière avec des pages très fortes :

Sol déchiré, où il y avait autant d'éclats de fer, de lambeaux de vêtements, autant d'ossements et de chair et de sang humains que de pierre et de glaise.

Ou bien :

En approchant, on ne voyait plus que des carcasses de toits et des pans de murs incendiés, mais les jardins embaumaient de tous leurs lis et de toutes leurs roses rouges. Notre position de batterie longeait l'Oise, il faisait chaud, on se baignait, un de nos camarades, le plus gai, naturellement, se noya.

Jolie chute ! Comme quoi il y a des moments de beauté même dans les guerres, et des éclairs d'humour noir jusque dans les livres un peu plan-plan.

L'abbaye-école. |

J'ai beau soigner mes programmes de lectures, maintenir l'équilibre entre valeurs sûres et nouveautés aventureuses, les déceptions sont inévitables et ce mois ne sera pas le plus brillant de l'année.

Manger de la chair, de Plutarque, aux PUF. Il y a des titres qui vous tapent dans l'œil quand on est végétarien depuis un demi-siècle.

Dévorer les animaux, je devine qu'il est contre, Plutarque, comme de nombreux philosophes antiques, Pythagore en tête. J'éprouve une vive sympathie pour eux tous, d'autant plus que le refus de consommer la viande était alors un acte suspect, anti-religieux, une critique implicite de cette pratique barbare : égorger des animaux. Je suis sûr que ce genre de sacrifice était odieux aux dieux, ceux-ci étant sûrement moins cons que leurs fidèles.

Pour Plutarque, philosophe, prêtre à Delphes, enseignant, magistrat, biographe resté célèbre (ah ! ses Vies parallèles !) et conférencier itinérant, le carnivorisme est une habitude malsaine du point de vue moral aussi bien que diététique. Toute l'argumentation moderne est déjà présente chez lui. Il va même très loin, témoin cette page saisissante :

Une bête sauvage et dangereuse fut le premier animal à être mangé, suivi ensuite d'un oiseau ou d'un poisson que l'on mit en pièces. Y ayant ainsi pris goût et s'étant habitué à manger ces animaux, on en vint au bœuf travailleur, au mouton obéissant, puis au coq gardien de la maison. Et de la sorte, cédant petit à petit à une faim insatiable, on en vint à égorger des hommes, à verser le sang et à faire la guerre.

Le professeur Jean-François Pradeau qui a traduit le texte, puis rédigé vingt pages d'introduction et soixante-dix pages de notes, devrait figurer au générique en tant que co-auteur. Le texte de Plutarque, lui, occupe quarante maigres feuillets ; un texte sinistré, lacunaire, corrompu par endroits ; deux discours en fait, dont la fin manque. On reste un peu sur sa faim, d'autant que la masse de gloses qui l'entoure, minutieuse, exhaustive, est d'un sérieux trop irréprochable, trop compactement universitaire pour mon goût d'une déplorable frivolité.

Ils n'ont pas lu Plutarque... |

Selon mes plans, le clou de ce mois de lectures devait être Illuminations, gros recueil de nouvelles de l'anglais Alan Moore, récemment paru chez Bragelonne, et acheté sur la foi d'un dithyrambe lu dans la presse.

Là encore, problème. Neuf longues nouvelles, genre fantastique hard. J'attaque la première, «Le lézard de l'hypothèse», nous sommes dans une ville imaginaire, utopico-uchronique, avec d'étranges personnages, et je n'y comprends rien. Je les confonds, je ne comprends pas ce qu'ils font. Ça n'imprime pas. Je me noie dans les détails des costumes et des décors. Tout cela me semble terriblement artificiel. Tenté de laisser tomber.

Le marathonien que je fus s'obstine jusqu'au bout et attaque même la deuxième histoire ! Quel homme ! On dit que chacune d'elles est différente, et là, c'est vrai, je comprends un peu mieux, je me raccroche ici et là. C'est (je crois bien) l'histoire d'un groupe d'études de phénomènes paranormaux qui est infiltré par une créature d'une espèce invisible, laquelle vit sa vie à l'envers, en commençant par la fin. Ils dé-meurent et ils anti-naissent. Suis-je clair ?

Ces premières années de vieillesse furent idylliques. Nous nous sentions plus jeunes, plus forts de jour en jour, même si l'entrée de Jan [son fils] dans l'enfance avec plus d'expérience de vie que Mila [sa femme] et moi nous fit un drôle d'effet, puisque nous savions tous les trois, à l'heure près, où nous allions. Je me rappelle une occasion où Jan était un fringant petit de six ans. Mila le dévisageait, secouant sa tête, qu'elle avait jolie, d'un air incrédule. «Regarde-toi ! Comment vas-tu faire pour tenir dans mon ventre ?»

C'est agréablement tordu, ça donne envie de relire pour en saisir davantage, et peut-être même de s'envoyer la suite par petites doses, mois après mois, façon feuilleton. D'autant que la traduction de Claire Kreutzberger, d'une agréable aisance, n'alourdit pas l'énorme gâteau.

Alan Moore himself |

La lecture, décidément, est une aventure.

Pour se remettre, quoi de mieux que Contrefeu, d'Emmanuel Venet (Verdier) ? Là, on comprend tout.

J'avais fort apprécié ses Observations en trois lignes, fruit de son expérience de psychiatre. Cette fois c'est un roman qu'il nous donne, presque un polar, la victime étant la cathédrale d'une petite ville. Qui a bien pu l'incendier ? Le défilé des suspects, pauvres diables ou notables pourris, est l'occasion d'un étourdissant portrait à charge de notre société actuelle, dans ses ridicules, ses tares, son injustice, le microcosme provincial servant d'emblème à tout le pays.

Voici un grand avocat dans son luxueux cabinet :

Le maître régnait sur cet empire comme un lion sur la savane. Haute stature, crinière blanche, éternel costume trois pièces, parfum au vétiver et fume-cigarette : une sorte de monstre sacré, rompu au subtil dosage entre intimidation et mise en confiance. Le visiteur naïf ne pouvait s'empêcher de penser, en pénétrant dans ce saint des saints, que les murs y avaient vu passer le gratin du banditisme, des dizaines de ministres, de redoutables mafieux et la fine fleur du patronat mondial. Pour leur avoir soustrait des honoraires exorbitants, Lorgnère avait accumulé une fortune qui lui permettait, septuagénaire, de s'acheter une bonne conscience morale : il lui tenait à cœur de passer pour un infatigable défenseur du pauvre, de l'humilié, du sans-voix.

Un concentré de vacherie où chaque mot est une flèche. Porté par une verve férocement joyeuse, un jeu de massacre euphorique et glaçant. L'auteur n'épargne pas dans ses sarcasmes «le Très-Muet» censé voir nos désastres de là-haut et

les poudres de perlimpinpin par quoi la religion fidélise sa clientèle — parfum d'encens, suavités de l'orgue et magie des chasubles brodées de fil d'or, simple baume à mettre au cœur des innocents et cataplasmes à étaler sur la foncière iniquité du monde.

Certains diront que l'auteur force le trait et noircit le tableau. Oh, si peu, réponds-je. Et j'apprécie autant les pages où soudain, quand il raconte la déchéance finale du prêtre coupable, par exemple, il verse un peu de compassion dans son vitriol pétillant.

Sur les ruines de la cathédrale en cendres, on construit un centre commercial.

Notre-Dame de Paris n'est pas la seule... |

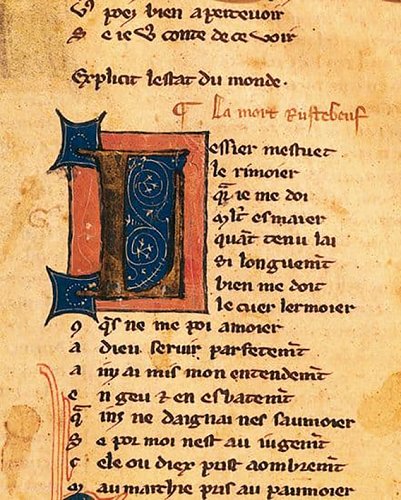

Autre consolation, la découverte des poèmes de Rutebeuf, l'un de nos premiers poètes, qui vécut au XIIIe siècle en même temps que Louis IX (communément appelé saint Louis pour avoir sauvagement massacré des dizaines de milliers de non-chrétiens).

On sait peu de chose de Rutebeuf. Je n'étais jamais arrivé à le lire, ses poèmes étant devenus à peu près illisibles pour nous et les mises en français moderne existantes me tombant des mains. Mais voici Françoise Morvan, avec un choix de poèmes paru cette année aux valeureuses éditions Mesures (avec un M comme Markowicz et Morvan) sous le titre Le dit de la grièche d'hiver.

Cette poésie si éloignée dans le temps, pleine d'allusions obscures et riche en jeux de mots divers, est horriblement difficile à traduire. Mais la traductrice, qui n'a peur de rien, réussit le miracle. Elle traduit les vers en vers, condition pour moi sine qua non. Ses doigts de fée savent compter les syllabes, son oreille fine trouve les sonorités qui s'aiment, si bien que ces poèmes si vieux se remettent à chanter comme l'oiseau et même à s'envoler — avec l'aide, il est vrai, d'une solide préface et de notes abondantes éclairant certains passages, certains mots, comme «ente» et «nielle» dans l'extrait suivant, le reste coulant de source.

L'été, je chante,

L'hiver, je pleure et me lamente

Et me dépouille en arbre d'ente

Que le froid nielle.

Et moi je n'ai venin ni fiel

Et je n'ai plus rien sous le ciel.

Tout va son cours. Je savais au jeu bien des tours :

Ils m'ont tout pris, et sans retour

M'ont fourvoyé,

Hors du chemin m'ont dévoyé.

Des coups déments ai-je essayé,

Je m'en souviens.

Je le vois bien, tout va, tout vient,

Tout va, tout vient, on le dit bien,

Fors les bienfaits.

Les dés que l'artisan a faits

M'ont laissé tout nu, tout défait,

Et comme occis.

Mais vivant de nouveau, ranimé par la bonne fée !

Lessier m'estuet le rimoier / Quar je me doi mult esmaier / Quant tenu l'ai si longuement : / Bie me doit le cuer lermoier... |

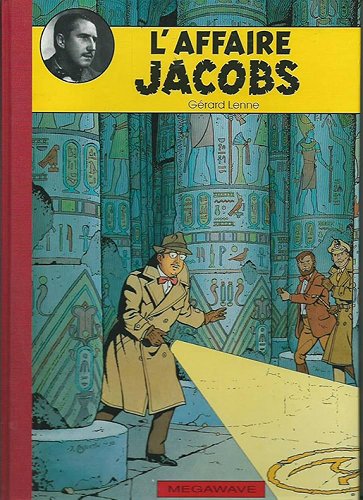

Au rayon BD, ce mois-ci, un objet un peu particulier. Non pas une histoire en dessins, mais un hommage à un grand bédéaste (comme on ne disait pas à l'époque), à ce personnage de légende nommé Edgar P. Jacobs. Oui, le père de Blake et Mortimer, l'auteur de titres inoubliables, Le secret de l'Espadon, Le mystère de la grande pyramide, La marque jaune...

Dans L'affaire Jacobs, gros album richement illustré paru en 1990 chez Megawave, Gérard Lenne nous dit tout ce qu'on sait sur Jacobs, personnage fascinant, qui fut chanteur d'opéra avant d'écrire et dessiner les somptueux opéras de papier cités plus haut. On apprend là pas mal de choses qui étonneront et raviront l'amateur : que la star, qu'on imagine en maître impérial, est venu à la BD par hasard et qu'il a toujours douté de son talent ; qu'il a donné ses propres traits à Olrik, le méchant de service ; on entre dans le détail de sa relation avec S.M. Hergé ; on revisite chacun de ses albums ; on découvre les échos entre eux et le cinéma de l'époque. Et comme à chaque fois qu'on célèbre la BD, surtout celle des années 50 et 60, je me réjouis, et m'étonne aussi, comme quand un voit ressurgir un copain d'enfance devenu star.

Edgar P. Jacobs et ses créatures. |

En cette fin d'été j'ai moins lu que d'habitude, je le confesse. La faute à Taktsis.

Còstas Taktsis (1927-1988) est connu en francophonie par deux de ses livres : les nouvelles de La petite monnaie, que j'ai traduites autrefois chez Gallimard, et surtout son unique et fabuleux roman, Le troisième anneau, traduit par Jacques Lacarrière, longtemps disponible en Folio mais épuisé depuis longue lurette.

Lorsque les éditions des Argonautes m'ont proposé de retraduire Le troisième anneau, je suis en même temps tombé des nues et monté aux cieux. Une traduction existait déjà, œuvre d'un grand helléniste, mon maître et mon ami, la remplacer me semblait sacrilège, mais quel honneur !

Et quel bonheur aussi. Car j'ai accepté. Les Argonautes avaient raison : Lacarrière a œuvré il y a plus d'un demi-siècle, à une époque où les traducteurs étaient plus qu'aujourd'hui contraints d'écrire en français d'éditeur, idiome académique et frigide. Sa version ne retrouve pas assez la vie intense du grec. Lui-même, sur la fin, en convenait volontiers.

Pendant les deux mois que j'ai passés avec Le troisième anneau, il m'a hanté, porté, emballé. Jamais je n'avais subi un tel envoûtement, sinon, peut-être, il y a trente ans, plongé dans Toi au moins, tu es mort avant de Chrònis Mìssios.

Le troisième anneau n'est pas seulement un portrait fouillé de l'âme grecque, d'une justesse admirable, aux personnages inoubliables ; c'est un tourbillon d'histoires, à la fois tragique et comique, un immense monologue ponctué de dialogues pleins d'une vie prodigieuse. Traduire un livre mauvais ou moyen, c'est passionnant comme de tirer le meilleur d'un mauvais cheval ; mais là, je m'accrochais à la crinière d'un pur-sang au galop.

Sans attendre la sortie de la nouvelle version, au printemps prochain, voici le tout début du roman, qu'on prend en pleine figure.

Non, j'en peux plus, je ne la supporte plus !... Quelle plaie, mon Dieu, m'as-tu envoyée là ? Qu'ai-je donc fait pour subir un tel châtiment ? Jusqu'à quand vais-je l'avoir sur le dos ? Jusqu'à quand vais-je devoir l'endurer, voir son vilain museau, entendre sa voix, jusqu'à quand ? On ne trouvera donc nulle part un taré quelconque pour l'épouser, enfin, et me délivrer de cette horreur que son père m'a laissée pour se venger ? Que le ciel foudroie ceux qui m'ont empêchée d'avorter !...

Mais pourquoi les maudire ? Ils sont morts. Et ce n'est pas leur faute. C'est ma faute à moi, de les avoir écoutés. Dans ce genre d'affaire, on ne doit jamais écouter que soi-même !... Quand elle était petite, je me consolais en me disant qu'elle changerait avec l'âge. Je me disais, «Elle changera ! Elle se rangera. En fin de compte, un jour ou l'autre, elle finira par se marier. Et ce sera un autre qui l'aura sur le dos.» Tu parles ! C'est sans espoir. Du train où vont les choses, elle est partie pour mourir vieille fille.

La victime entre ses deux bourreaux. |

Ralentissons et calmons-nous avec les mélodies françaises de la fin du XIXe, nettement moins violentes, où la passion n'est pas absente, mais se manifeste autrement.

Charles Van Lerberghe, poète symboliste tombé dans un oubli profond, fut mis en musique par Fauré dans deux cycles de mélodies, La chanson d'Ève et Le jardin clos, pas les plus jouées, mais les plus audacieuses, les plus étranges du compositeur, d'un dépouillement parfois extrême (le début de «Paradis»), d'un chromatisme planant accordé aux vers extatiques du poète, puisque

C'est le premier matin du monde.

Comme une fleur confuse exhalée de la nuit,

Au souffle nouveau qui se lève des ondes,

Un jardin bleu s'épanouit. (...)

Murmure immense

Et qui pourtant est du silence.

Il faudra réécouter toutes ces secrètes et précieuses musiques, tout en lisant de plus près les poèmes de ce Van Lerberghe disparu.

Au fait, et Ernest Chausson ? Contemporain de Fauré, il évolue à peu près dans les mêmes eaux. Tombé par hasard sur l'une de ses premières mélodies, «Nanny», qui transfigure un poème sympathique de Leconte de Lisle en chant d'amour et de mort égaré, errant d'une modulation à l'autre, palpitant d'une douleur mal contenue. Gérard Souzay (on peut l'entendre sur Youtube) y est parfait.

Fauré au piano en 1909. |

Au cinéma, trois films de l'année et un déjà classique.

La prisonnière de Bordeaux, de Patricia Mazuy, où une riche bourgeoise et une prolote, dont les compagnons sont en prison, croient un instant qu'elles pourront vivre une amitié. Ce film estimable est plombé par certaines scènes ratées.

Les barbares, de Julie Delpy, où les habitants d'un village breton voient débarquer des réfugiés syriens. Une comédie grinçante, finement observée, pleine de belles trouvailles, où le rire et l'émotion alternent.

Les graines du figuier sauvage, de l'Iranien Mohammad Rasoulof, est-il un chef d'œuvre comme on le clame partout ? C'est à mes yeux un très bon film, un peu longuet, qui en dénonçant avec vigueur le régime pourri de Téhéran, réussit on ne sait comment le mariage improbable d'un presque documentaire (le début) et d'un thriller quasi onirique (la fin).

Le classique : Quelques jours avec toi (1988) de Sautet, premier film de sa mélancolique dernière période, porté par un casting somptueux (Auteuil, Bonnaire et Marielle et un scénario superbement original de Jacques Fieschi.

Sandrine Bonnaire et Daniel Auteuil... |

On parlait tout à l'heure de tragi-comédie. Notre pays en vit une grandiose depuis quelques semaines avec les dernières péripéties politiques et ce gouvernement nouveau, à la fois sinistre et bouffon. Un gouvernement d'union qui rassemble trois familles politiques : la droite, la droite et la droite. Petite consolation : l'extrême droite, que nous avons éloignée de justesse, et qui nous gouverne tout de même, ne détient le pouvoir qu'indirectement, derrière le méchant pantin dont elle tire les ficelles. Après tout, ç'aurait pu être pire.

C'est parti ! La chasse est ouverte ! Étrangers, gauchistes, écolos, tremblez ! Taïaut, taïaut, re-taïaut !

Les bêtes féroces, ce ne sont pas les chiens... |

Gardons le moral et l'appétit. Au menu, début novembre, Balzac, Moore, Charrin, Delille, Mélois, Hruska, Nast et du Veuzit !

Tom Gauld, La revanche des bibliothécaires.. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Dans la position de garde-à-vous, les talons se joignent et la cervelle se vide.

Il n'y a plus de serviteurs dans une société qui ne reconnaît plus Dieu pour maître.