Régis Jauffret

BRÈVES

N°251 Septembre 2024

Régis Jauffret, j'en ai parlé ici même il y a presque vingt ans. J'avais été secoué par son roman L'enfance est un rêve d'enfant, son lyrisme grimaçant, son délire, et surtout par les mémorables Microfictions : sur mille pages, cinq cents mini-nouvelles de deux feuillets chacune, d'une richesse folle dans l'invention et d'une terrible noirceur. Richesse et noirceur à vrai dire accablantes, mais j'étais allé jusqu'aux deux-tiers du monstre avant de m'ensuquer.

Depuis, Jauffret a publié — entre autres — deux frères du précédent, presque ses jumeaux : Microfictions 2018 et Microfictions 2022, tout aussi énormes. Pourquoi n'ai-je pas repris sagement et terminé le volume de 2007 au lieu de m'attaquer au monstre n° 3, paru lui aussi chez Gallimard ?

Lire la table des matières est un enchantement (je prends au hasard) :

...Fesses imprévoyantes

Fêter la mort de papa

Fille de guillotiné

Fils de branleur

Finir assistés et ruineux

Flemmarder à Fomentera

Fourmilières encapsulées

Fragiles comme des fruits

Fragment d'infini...

etc.

On pourrait s'en tenir là et rêver sans fin. Mais il faut bien s'envoyer les textes. C'est, là encore, écrit avec vigueur, un prodigieux déferlement d'imaginaire (avec tout de même, souvent, un côté tiré par les cheveux), et une noirceur plus noire encore, hélas. Les alcoolos, les toxicos, les fous, les criminels en tous genres et leurs victimes se bousculent tout au long de cette comédie inhumaine.

«Cette luxueuse clinique où venaient pondre les stars» démarre ainsi :

Si l'échographie avait existé en 1951 mes parents auraient demandé qu'on les débarrasse de ce fœtus laid comme un pou avec cette tête trop grosse pour une femelle destinée à faire briller son mari par sa sottise. Ma naissance leur fit plus de peine encore que la mort de mon frère aîné brûlé vif à quatre ans dans la chaudière de leur chalet à Montgenèvre.

Cette surenchère systématique dans l'horreur, c'est comme une terre brûlée où l'on attend désespérément et vainement la petite fleur bleue d'un moment de douceur, comme le voyageur perdu dans le désert un verre d'eau.

J'ai succombé cette fois au premier quart du livre. Peut-être faudrait-il user des monstres jauffretiens comme d'un poison : à doses infimes ?

Régis Jauffret |

Ce que je viens d'écrire, les théoriciens de la littérature le baptisent digression lyrique. Et ils déconseillent aux écrivains de perdre ainsi la maîtrise d'eux-mêmes, d'embrouiller le fil de leur récit. Mais il me semble qu'il est possible justement — en toute liberté et sans la moindre tension — d'écrire un livre entier en obéissant à la course ininterrompue de l'imagination, au cheminement de la pensée. C'est là peut-être que l'on atteint la plénitude de l'expression.

Ces lignes du russe Constantin Paoustovski sont citées par Dominique Meens, l'un des poètes français les plus originaux du moment, dans son nouveau livre, Pêche à pied, chez Pontcerq. Un livre conforme à la définition ci-dessus, fait de fragments divers, où alternent librement réflexions, notes de lecture, poèmes (de l'auteur ou traduits par lui), et descriptions d'oiseaux — Meens n'est pas notre seul poète ornithologue.

Je me fais un devoir et une joie de citer un extrait au moins des livres, mais là ? D'un bout à l'autre je n'y comprends rien. Comme si nous ne parlions pas la même langue, Meens et moi. C'est ce qu'on appelle tomber sur un bec. Les oiseaux le pigent-ils mieux que moi ?

Le nécessaire s'oppose au contingent, ce qui ne cesse pas de s'écrire à ce qui cesse de ne pas s'écrire. Ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire est l'impossible, le Réel. Ce qui cesse de s'écrire, je ne sais skeucé pour le moment. Écrivons.

Laissons le Réel de côté, cet impossible à écrire qui fait littoral au symbolique. L'image est à inverser, car la marée est côté symbolique.

Euh...

Je n'insiste pas et jette l'éponge avant la mi-course, humilié par ce deuxième échec du mois, d'autant que dans ces cas-là j'accuse moins l'auteur que moi-même. Si un volkonaute m'écrit qu'intrigué par ma notule, il s'est enfilé Pêche à pied, et qu'il a trouvé ça génial, il m'en verra ravi.

L'un de ses lecteurs assidus. |

Nous n'allons tout de même pas quitter les oiseaux sur cette fausse note ! Voici que tombe à pic le n° 115 de La hulotte, cette merveilleuse revue qui nous fait connaître la faune et la flore de nos régions avec une précision scientifique enrobée de tendresse et d'humour. Son créateur et rédacteur-dessinateur quasi unique, Pierre Déom, fait vivre sa revue depuis cinquante ans avec un succès éclatant : plus de 150 000 abonnés ! Ce nouveau numéro, consacré principalement à un intéressant papillon, la nepticule dorée, contient également douze pages précieuses sur mes brillants amis les merles. Eux non plus je ne comprends pas ce qu'ils chantent, mais peu importe, quel talent... Parfois j'essaie de dialoguer avec l'un d'eux, mais je fais tant de solécismes qu'en gazouillant mon interlocuteur se tord de rire. Dis-donc, mariol, tu crois que tes moqueries m'échappent ?

«Le magazine le plus lu dans les terriers». |

Assez rigolé. En selle, camarades.

Les chevaux ont été pendant des siècles indispensables à l'homme, mais indépendamment de cet aspect utilitaire, peu d'animaux nous inspirent un amour aussi profond — un amour plus pur, sans doute, maintenant que nous avons moins besoin d'eux.

C'est peu dire que Bernadette Lizet les aime. Anthropologue, chercheure au CNRS, elle leur a consacré une bonne partie de sa vie. Pour écrire son plus récent ouvrage, Le cheval en robe de mariée (CNRS Éditions), elle a étudié pendant des années le monde secret des marchands de chevaux. Elle suit pas-à-pas une famille de maquignons (mot péjoratif qu'elle-même emploie peu) entre 1880 et 1980, de la prospérité au déclin, en alliant rigueur scientifique, empathie et talent d'écriture.

N'y aurait-il pas, entre les héros du livre et leur historiographe, certaines affinités ?

Les gens du négoce ne sont pas sans ressemblance avec les géographes et les ethnologues, en ce qu'ils cultivent une connaissance fine des cultures locales.

Les chevaux qu'ils achètent et revendent, voyageant sans cesse d'un bout à l'autre du pays, ils les aiment, eux aussi. Et surtout, ce que montre le livre à chaque page, c'est que vendre les chevaux est une science doublée d'un art. Un art un peu filou, certes, d'où l'assez mauvaise réputation de la confrérie. L'auteure ne dissimule pas cet aspect : le titre de l'ouvrage lui-même évoque les mille ruses visant à faire d'une carne une épousée resplendissante. Mais cet aspect est analysé ici de façon subtile et nuancée :

Ce métier tout en sinuosités réserve donc une certaine part à la droiture et à une prise en compte de l'intérêt d'autrui, ce qu'exprime l'oxymore parfait de «vol honnête» sur le foirail.

Et plus loin :

Commercer, au sens premier : «entretenir des relations affectives, culturelles ou spirituelles avec une ou plusieurs personnes». (...)

Tout commerce actif et rentable implique une forte sociabilité. Un tourbillon permanent d'échanges et de contacts a été le sel de l'existence des Perraguin.

Bref :

D'une manière ou d'une autre, le cheval anoblit ceux qui en vivent.

Autre charme du livre : il nous fait entendre la voix de ses personnages, la chercheuse transcrivant ici une petite partie de centaines d'heures d'entretiens. On y entend une parole parfois un peu obscure, mais d'autant plus savoureuse :

«Il y avait de tout, le coupage de percheron-ardennais on le trouvait beaucoup après Blet, de l'aubère avec du membre et plus de taille que le percheron, ça donne bon et ça avantageait aux travaux parce qu'ils étaient plus vifs que l'ardennais pur, plus lourds dans l'os, plus communs aussi.»

Bernadette et Gaïa |

Faudrait que je relise Kafka... Suis-je le seul à me le dire à tout bout de champ ? Plusieurs traductions existent, dont certaines réputées excellentes, est une raison de plus pour m'y remettre, tant d'années après. Cette fois je choisis le Kafka de Bernard Lortholary, un maître, qui publia naguère chez Garnier-Flammarion l'œuvre de fiction complète en six volumes, l'un d'eux contenant sept nouvelles sous le titre Un jeûneur.

Toujours aussi impressionnant, ce Jeûneur, c'est lui surtout que je voulais relire, mais cette fois c'est Joséphine la cantatrice qui me bluffe.

D'ailleurs, est-ce vraiment du chant ? Si peu musiciens que nous soyons, nous avons des traditions, en matière de chant ; il y avait du chant, aux époques anciennes de notre peuple ; des légendes en parlent et des chansons ont même été conservées, qu'à vrai dire plus personne ne sait chanter. Nous avons donc une vague idée de ce qu'est le chant, et l'art de Joséphine ne correspond pas, de fait, à cette idée. Est-ce vraiment du chant ? Est-ce que ce n'est pas plutôt, peut-être, un simple sifflement ?

Emballé je suis, et en même temps vaguement perplexe, avec l'impression diffuse (comme souvent chez Kafka) qu'il n'y a pas dans ce que je lis tout ce que j'attends. Ce Kafka désormais statufié, presque déifié, qui nous hante, auquel on pense plus encore qu'on ne le lit, ce n'est pas seulement son œuvre, si forte, mais aussi le personnage de l'auteur qui l'entoure de sa légende et la fait rayonner (rayonner sombrement) plus encore. À quoi s'ajoute, à mesure que l'histoire se déroule, cette interrogation : mais à quoi veut-il en venir ? On croit lire une parabole dotée d'un sens, mais celle-ci devient vite énigme illisible, donc dérangeante — et c'est ainsi que Kafka est grand : dans l'impossibilité d'atteindre à du définitif, le message étant qu'en fin de compte il n'y a pas de message. Et je me dis que sans doute ses trois grands livres, Le procès, Le château, Amerika, ne sont pas restés inachevés par hasard, qu'ils devaient l'être, que leur inachèvement les achève. Idée que j'ai sûrement lue jadis, plusieurs fois peut-être, et oubliée, chez les multiples et si talentueux exégètes du grand homme. Comme la plupart des idées d'un vieillard qui a beaucoup lu.

Kafka à quarante ans, un an avant sa mort |

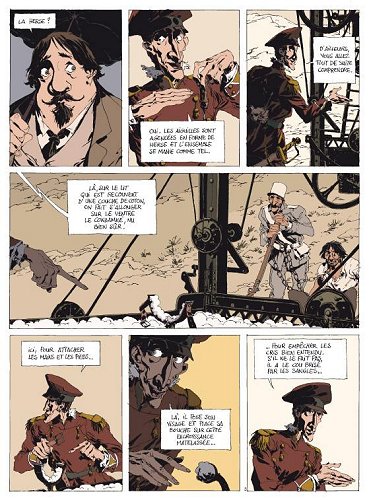

Le Kafka que je préfère, c'est sans doute «Dans la colonie pénitentiaire», que je retrouve adaptée en BD par Sylvain Ricard au scénario et Maël au dessin, chez Delcourt. Une belle réussite, où la cruauté du dessin rend justice à celle de l'histoire, l'une des plus sinistres de l'auteur.

Je la croyais gravée dans ma mémoire comme la sentence dans la peau du condamné, eh bien non, j'avais tout faux : l'officier-bourreau n'est pas le serviteur d'une tyrannie triomphante, mais une victime lui aussi — un cousin du Jeûneur, finalement, tous deux survivants d'une gloire ou d'un pouvoir anciens, et déchus, condamnés. Ô dérision.

Le voyageur, l'officier... |

Pour se remonter le moral, essayons Cyrano. Non pas le truculent personnage d'Edmond Rostand, mais le vrai, Savinien de Cyrano de Bergerac, qui vécut au XVIIe siècle. Fin bretteur au grand nez, il n'était pas gascon, mais parisien, et libertin au sens de l'époque, à savoir un esprit libre, rétif aux bondieuseries — béni soit-il. Outre son grand œuvre Les états et empires de la Lune et du Soleil, l'un des premiers romans de science-fiction, il nous a laissé des lettres que je découvre dans un fin volume des éditions Librio, intitulé Lettres d'amour et d'humeur. On peut négliger les lettres amoureuses : elles sont d'un virtuose qui se complait et s'égare dans ses afféteries au point d'en devenir assommant, mais ses lettres d'humeur nous réveillent en sursaut. Oublions «Contre Scarron», d'une méchanceté indécente, mais «Contre Soucidas» regorge d'une joyeuse vigueur :

...vous qui n'êtes au plus qu'un clou aux fesses de la Nature... vous enfin, si sale et si puant, qu'on doute (en vous voyant) si votre mère n'a point accouché de vous par le derrière.

Mais le plus beau, c'est quatre lettres sur les saisons, «Contre l'hiver», «Pour le printemps», «Pour l'été», «Contre l'automne», extravagant déchaînement d'images où s'emmêlent poésie, science et humour. En hiver, par exemple, les hommes s'imaginent

que la terre, tremblant pour ses enfants, en blanchit de frayeur. Ils se figurent encore que l'Univers est une tarte que l'Hiver, ce grand monstre, sucre pour l'avaler ; que peut-être la neige est l'écume des plantes qui meurent enragées, et que les vents qui soufflent tant de froid, sont les derniers soupirs de la Nature agonisante.

L'automne, lui, manifeste la justice de Dieu :

Et admirez un peu, je vous prie, le bel ordre de cette justice : un misérable meurt, on l'enterre, ce cadavre pourrit dans son linceul, s'exhale à travers le gazon de sa fosse, il monte et va se loger dans une nue où s'étant endurci par le choc, il crèvera peut-être au pied d'un autel sur la tête de son fils qui priait pour son âme.

Autre moment rutilant, la lettre «Sur l'ombre que faisaient des arbres dans l'eau», où

Cent peupliers précipitent dans l'onde cent autres peupliers, et ces aquatiques ont été tellement épouvantés de leur chute qu'ils tremblent encore tous les jours du vent qui ne les touche pas.

Cyrano, le vrai. |

Lire Cyrano, c'est se goinfrer de surprises continuelles ; en lisant des contes populaires, au contraire, l'essentiel du plaisir consiste à retrouver des motifs déjà connus, la surprise venant de ce qu'ils sont autrement combinés. Puisant tous, nous dit-on, dans un fonds commun très ancien, ils sont tous répertoriés avec une précision scientifique par des générations de spécialistes. C'est comme une immense forêt pleine de carrefours où l'on ne cesse de tomber sur des sentiers déjà connus, et que les géographes ont cartographiée impitoyablement.

Les Contes judéo-espagnols des Balkans publiés en 2009 chez Corti furent collectés par une anglaise, Cynthia Mary Crews, pendant l'entre-deux-guerres, dans diverses villes, Bucarest, Monastir, Skopje, Sarajevo, Salonique, où les Juifs chassés d'Espagne au XVe siècle avaient trouvé refuge. Ils ont longtemps parlé leur langue espagnoloïde avant de pratiquement disparaître à Auschwitz, et elle avec eux. C'est cette langue, le ladino, très belle nous dit-on, qu'Anna Angelopoulos a traduite pour nous pour ce volume plein de richesses.

Sont-ils ibériques, judaïques ou balkaniques, ces contes ? Un peu des trois sûrement, dans des proportions variables, mais le lecteur lambda que je suis n'y voit que du feu, séduit qu'il est par la plupart des contes, certains plus longs et complexes que ceux de notre tradition nationale. On y retrouve, comme partout, des vieux rois et des jeunes princes, des jeunes filles belles comme le jour et des marâtres, des serpents, des ogres, des êtres surnaturels, et tout se termine souvent par un beau mariage, après des péripéties parfois fort cruelles. Et il y a aussi, çà et là, des surprises !

Famille juive. |

William Blake, poète et peintre anglais, contemporain des Romantiques Wordsworth, Shelley, Coleridge et Byron, mais totalement inactuel, est un souvenir de jeunesse ineffaçable pour l'angliciste que je fus. La poésie de cet homme extraordinaire, illuminé au meilleur sens du terme, ne ressemble à rien de connu.

En rouvrant, plus de cinquante ans après, le vénérable volume bilingue de chez Aubier, intitulé Poèmes choisis, j'aurais pu et dû affronter, sacrée aventure, les recueils de la maturité (Le mariage du Ciel et de l'Enfer, Le premier livre d'Urizen, L'évangile éternel), que je n'avais pas osé lire à l'époque. Intimidé comme autrefois par ces grandes fresques cosmiques et prophétiques, de plus en plus sombres et obscures, j'ai préféré revenir aux lumineux poèmes de sa jeunesse, les fameux Songs of Innocence.

Un doux printemps nous accueille, plein de soleil, de chants d'oiseaux et de rires d'enfants. Le lion garde les troupeaux et veille sur la petite fille perdue. Dieu lui-même est gentil. Non, je ne me moque pas le moins du monde, relâcher dans une oasis de temps à autre fait du bien. Ni le poète, ni moi ne sommes dupes, d'ailleurs : la souffrance n'est pas loin, rôdeuse, dans les coins d'ombre.

Les rythmes berceurs évoquent les chants populaires, avec toutefois de savantes et délicieuses boiteries.

Then they followed

Where the vision led,

And saw their sleeping child

Among tygers wild.

To this day they dwell

In a lonely dell,

Nor fear the wolvish howl

Nor the lion's growl.

Il serait dommage de ne pas lire ces Chants délicieux sans l'accompagnement des illustrations du poète lui-même, qu'on trouve par exemple dans un beau petit volume des Belles Lettres, Chants d'Innocence et d'Expérience.

Mon idée en l'achetant, c'était aussi de voir comment on peut traduire Blake. Quoi de plus difficile à rendre que la magie de ces vers très courts, aux rythmes obsédants, aux rimes éclatantes, et tout résonnants d'allitérations ?

Prenons le célébrissime et fascinant «The Tyger», dans les Songs of Experience :

Tyger, tyger, burning bright

In the forests of the night,

What immortal hand or eye

Could frame thy fearful symmetry ?

Madeleine L. Cazamian, chez Aubier :

Tigre, tigre, qui flamboies

Dans les forêts nocturnes...

Marie-Louise et Philippe Soupault, aux Belles Lettres :

Tigre, tigre, brûlant éclair

Dans les forêts de la nuit...

Est-il besoin d'aller plus loin ? On voit tout de suite que le rythme n'y est pas, et la rime non plus, alors qu'il était facile d'écrire, par exemple :

Tigre, tigre, dans les bois

De la nuit, toi qui flamboies...

Je laisse la suite, nettement plus ardue, aux traducteurs anglicistes virtuoses dont c'est le boulot. Pierre Troullier, Pierre Vinclair, vous attendez quoi, les gars ?

«Night» |

Côté cinéma, trois bons moments et un mauvais.

La déception ? La piscine de Jacques Deray (1969), une histoire tropézienne sans grand intérêt où feux Alain Delon, Romy Schneider et Maurice Ronet font leur numéro brillant mais creux sous l'œil juvénile d'une Jane Birkin à peine pubère.

On n'est jamais déçu par les films de Nicole Garcia. Un beau dimanche (2014) s'appuie sur une belle histoire riche en surprises (scénario de Jacques Fieschi) qui nous fait rencontrer des personnages originaux et attachants.

Mêmes remarques à propos des Larrieu brothers, auteurs entre autres de l'admirable Tralala, et dont le petit dernier, Le roman de Jim, émeut et réjouit fort, lui aussi.

Highway 65 de l'Israélienne Maya Dreyfuss, autre film de l'année, vaut par sa mise en scène sobre et ferme et son personnage de femme-flic intègre confrontée aux notables véreux d'un coin perdu. L'actrice n'a rien d'une pin-up, ça repose.

Tali Sharon |

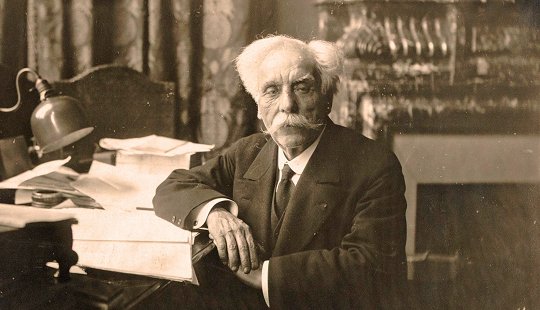

Bien au calme pendant tout le mois d'août dans ma banlieue fraîche et tranquille, tandis que des foules entières cuisaient au soleil un peu partout ailleurs, j'ai choisi une fois encore Gabriel Fauré pour la bande-son, en passant cette fois aux mélodies.

Il en a écrit une centaine et c'est là, dans l'intimité de la voix et du piano, dans ce dépouillement, qu'il est le plus lui-même. Il me touche là moins fort sans doute que dans sa musique de chambre entendue le mois dernier, mais plus profondément.

C'est ce qu'on peut appeler de la musique de salon, mais le salon, justement, dont les murs enveloppent chaudement la musique, n'est-il pas le lieu idéal pour la goûter ? J'ai eu (trop rarement) l'occasion d'entendre des mélodies, excellement chantées, dans le salon d'une maison amie. On tient la musique sur ses genoux. La salle de concert peut aller se rhabiller.

Les poèmes que Fauré met en musique ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, mais la musique sauve les plus faibles et se hisse à la hauteur, parfois extrême, des meilleurs.

Ses Verlaine sont sublimes. Il faut entendre, dans la première des Mélodies de Venise, «Mandoline», après un début discret, le tourbillonnement déclenché par le mot «tourbillonnent» ; la deuxième, «En sourdine», est le chant d'amour à mi-voix le plus troublant qui soit.

Les quatre autres cycles (La bonne chanson, La chanson d'Ève, Mirages et L'horizon chimérique) sont tous des merveilles, eux aussi.

Écoutant ce que youtube me propose, j'ai passé le mois à me demander qui je préférais de Bernard Kruysen et Camille Maurane, deux barytons au timbre chaud, velouté, musicalement parfaits. J'ai découvert aussi à l'occasion Paul Derenne, venu du siècle dernier lui aussi, dont la voix de ténor convient sans doute un peu moins, dont le style est peut-être un chouya désuet, mais un peu de désuétude, en l'occurrence, ne dépare pas le paysage.

Et les chanteurs d'aujourd'hui, ils chantent ça encore ? Si oui, font-ils aussi bien ?

Gabriel Fauré âgé. |

En octobre, on causera de MM. Plutarque, Rutebeuf, Mistler, Moore (Alan), Verenne et de Mme Lombez.

Tom Gauld, La revanche des bibliothécaires.. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Celui qui ne défend pas sa citerne est indigne d'y boire une gorgée.

La difficulté n'est pas d'écrire, mais de vivre de telle manière que l'écrit naisse naturellement.