Non, bande de tarés, ce n'est pas Jésus, mais Dionysos !

BRÈVES

N°250 Août 2024

Ils sont passés tout près en 2020, cette fois les voilà, les fameux Jeux. Dans ma jeunesse j'aurais trépigné de joie et passé mes journées devant la radio ; aujourd'hui je ne sais plus où j'en suis. J'appartiens à une tribu lucide et raisonnable, qui voit tous les aspects déplaisants de l'affaire, son gigantisme monstrueux, tout le fric derrière, les combines et tout ; on m'enseigne que le sport est l'un des opiums du peuple, d'accord les gars, d'accord. Pourtant je n'ai pas étouffé en moi totalement le gamin que la compétition émoustille, que les victoires des Bleus réjouissent, que les athlètes qui se surpassent fascinent, et qui s'émerveille de voir bientôt passer devant son jardin le marathon des Jeux.

Je me réjouis également de voir nos couleurs, comme on dit, défendues par des athlètes si souvent colorés, au grand dépit des bollorés. Je n'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture, mais quel bonheur d'entendre les commentaires sur sa réussite éclatante, l'audace et la beauté de la fête, sa beauté morale surtout — ô divine surprise ! —, à savoir son absence de chauvinisme, son ouverture à la diversité, son wokisme comme ils disent en face. Nous avons bien besoin de réjouissances en ce moment, et si les nôtres ne réjouissent pas les racornis de droite extrême et d'extrême droite, la fête est complète.

L'eau de la Seine nous aura lavés des boues brunes.

À lire, le superbe compte rendu de l'ami Markowicz sur FB.

Tout cela n'efface pas tout à fait nos angoisses récentes, ce début d'été en forme de montagnes russes, avec ses hauts fragiles et ses creux sinistres, ses victoires d'arrière-garde et la grande catastrophe qui approche.

Non, bande de tarés, ce n'est pas Jésus, mais Dionysos ! |

Heureusement nous avons la lecture, cet autre opium, pour oublier par moments.

J'avais adoré il y a sept ans Délicates sorcières de François Dominique (Champ Vallon), douze portraits de femmes amoureusement contemplées. Le roman récent du même auteur, Kietu ?, au Mercure de France, n'a pas fait grand bruit, on se demande pourquoi, tant le portrait de femme qu'il nous offre — un de plus — est riche et surprenant. Laurie, enfant adoptée, va suivre un parcours en zigzags, de l'Ardèche à l'Australie en passant par la Lorraine, et de la pensée scientifique (elle devient géologue) à celle des Aborigènes, au fil d'amours compliquées, de pathologies insolites, de visions, de cauchemars, de rituels étranges et de moments télépathiques. Beau personnage de femme libre et forte, son énergie luttant contre ses failles secrètes.

Enfant, elle a eu le sentiment de ne pas exister :

Elle se dit enfin que «Laurie» est une soi-disant fille, rêvée par ses parents adoptifs... mais qu'en fait elle n'existe pas, sinon dans les propos qu'ils tiennent à son égard la nuit dans leur chambre, à voix basse...

À l'âge adulte encore, elle ne se voit pas dans les miroirs, avant que la révélation du secret de sa naissance, à la fin du livre, la rende enfin à elle-même. Ce défaut d'existence contribue à la faire exister pour le lecteur, mais ce qui existe aussi très fort, en arrière-plan derrière le personnage, c'est la confrontation entre deux mondes :

Saül avait donné un nom à nos échanges par Skype, le puit'puit'chepetch, un esprit omniprésent qui a la faculté, selon les indigènes d'une province de Victoria, de transporter les âmes mortes de loin en loin sur les nuages. Je trouvais cette comparaison morbide, car elle me faisait penser à la légende du «Berger des ombres» de la Crau en Provence, qui promène la nuit les âmes des défunts changées en brebis noires. Saül justifia sa comparaison par une prédiction pessimiste. D'après lui, tous les nouveaux moyens de communication, depuis le téléphone portable des années quatre-vingt-dix jusqu'à Skype et Facebook arrivés en deux-mille-trois et deux-mille-quatre, allaient exacerber de façon spectaculaire mais catastrophique toutes les contradictions de la société :

«Ceux qui contrôlent la production et la diffusion de ces moyens glisseront vers une effroyable barbarie... Ceux qui les utilisent pour renforcer les liens sociaux et agir collectivement sauront élever contre les barons du capital financier des protestations gigantesques, mais ils subiront en retour les effets d'une barbarie destinée à les faire taire.

Le monde magique et le nôtre, menacés chacun à sa façon, sont présentés ici sans manichéisme, et on quitte Kietu ? avec l'impression de voir autrement les deux — beaucoup de romans peuvent-ils en dire autant ?

Enfant de couleur(s). |

Isabelle Eberhardt, encore une sacrée bonne femme, a vécu à la fin du XIXe siècle. Elle aussi sans père officiel. La France l'étouffe, son obsession c'est l'Islam, le désert, l'ailleurs, l'inconnu. Toute jeune elle s'évade vers l'Afrique du Nord où elle vivra, le plus souvent déguisée en homme, dans le dénuement et bientôt la maladie avant de mourir à vingt-sept ans, laissant quelques livres et d'innombrables lettres.

Bon nombre de celles-ci ont été rassemblées, il y a plus de trente ans, par Marie-Odile Delacour et Jean-René Huleu dans la Petite Bibliothèque Payot sous le titre Écrits intimes. La jeune rebelle écrit aux hommes de sa vie, à savoir un confident transi, un Algérien qu'elle épousera (scandale !) et son frère bien-aimé, sacré vaurien, des lettres immenses, véhémentes, brûlantes, hantées par le besoin d'amour et la misanthropie en même temps et par la passion d'écrire :

J'écris, comme j'aime, parce que telle est ma destinée, probablement. Et c'est ma seule vraie consolation. (1897)

Je vis d'espérance plus que personne au monde — et en ce moment plus que jamais. La littérature est mon étoile polaire dans les ténèbres de la vie. (1898)

Elle ne fut certes pas facile à vivre, mais comment ne pas l'aimer de loin pour sa farouche indépendance et son anticolonialisme admirable pour l'époque :

Je vous dirai seulement que les Musulmans m'ont reçue à bras ouverts et que je ne connais pas encore un seul Français ni Française. Ce qui m'écœure ici, c'est l'odieuse conduite des Européens envers les Arabes, ce peuple que j'aime et qui, Inch'Allah, sera mon peuple à moi.

Ces lettres, non destinées à la publication, étant pour le moins prolixes, on ne se sent pas obligé de tout lire, en sautant des pages on se retrouve toujours. Mais on peut aussi se laisser entraîner par le flot, comme si l'on traversait le désert avec lenteur, et s'amuser, en passant, des petites fautes de français charmantes d'un texte que les compilateurs ont bien fait de ne pas pasteuriser.

Isabelle Eberhardt à dix-huit ans. |

Passer tout l'été dans ma verte banlieue, fraîche et calme, alors que tant de malheureux crèvent de chaud un peu partout, c'est mon rêve, et cette année il se réalise ! Voyager dans les livres me suffira, d'autant qu'après miss Eberhardt j'ai pour compagnie Joseph Roth.

Avant de mourir jeune encore à Paris en 1939, chassé de son Autriche natale par les nazis (il était juif), le grand romancier, journaliste à ses heures, a beaucoup roulé sa bosse. Croquis de voyage, traduit par Jean Ruffet pour le Seuil, rassemble ses articles sur les pays qu'il visita dans les années 20 : Allemagne, France, Russie, Albanie, Pologne, Italie. Cent ans après, le charme de l'actualité s'est éventé, mais reste l'essentiel : l'acuité du regard et de l'écriture. Roth a l'art de la phrase qui tue. Il nous régale. L'Albanie de l'époque, c'est évidemment du gâteau :

Dès la naissance, les Albanais sont en effet de fiers combattants, ils sont encore dans le ventre de leur mère qu'un coup de fusil leur procure déjà du plaisir.

Il faut commencer par mettre sur pied, patiemment, lentement, tout un programme d'éducation, si l'on veut réussir à faire des citoyens avec des bergers, des chefs de tribu, des chefs de bandes et des fanatiques religieux.

Plus fort : démasquer les nazis avant même qu'ils ne prennent le pouvoir, et percer à jour dès 1926 la Révolution soviétique victorieuse :

À l'école, elle privilégie le côté pratique, sans doute utile pour demain, mais pas pour après-demain.

Le feu d'artifice du recueil, c'est le voyage en France de 1925, entre Lyon et Marseille, et en particulier les pages éblouissantes sur Avignon :

Avignon — place forte de l'Église — est le lieu de fusion cosmopolite, organique de toutes les traditions, de tous les styles. C'est tout à la fois Jérusalem et Rome, l'Antiquité et le Moyen-Âge.

Ailleurs, les forêts retiennent les vents, les enveloppent, les calment, comme font les mères avec de grands enfants, forts et turbulents. Ici, il n'y a pas de forêts.

La pierre est blanche, immensément tragique, comme tout ce qui n'a pas de limites. Les livres naïfs contiennent parfois des images de villes comme celle-ci. C'est ainsi que les gens pieux et crédules se représentent la cité céleste où vivent les bienheureux.

Blanche, la pierre ? |

Je devrais lire les gros romans de Roth, sept d'entre eux sont rassemblés en Bouquins, La marche de Radetzky en tête, dans une traduction sûrement excellente de Pierre Deshusses, mais les gros pavés me font peur et j'ai une tendresse pour les petits livres — comme celui-ci, Faits divers, de Léonid Andreïev.

Quatre brèves nouvelles sans grandes péripéties, simples instantanés, tranchettes de vie quotidienne. La première, «En passant», par exemple. Une petite gare perdue, deux ivrognes, un couple d'amoureux, un train qui passe, on discute,

...et cette conversation avait le scintillement malicieux d'un babillage charmant et futile, léger et beau comme une écume blanche à la surface dorée d'un vin fort. Le monde entier leur semblait insignifiant, et la moindre broutille était pour eux tout un monde.

La scène s'élargit là un instant comme un rideau qui s'ouvre et vite se referme. On entend des gens chanter au loin, le train arrive, on se sépare. C'est tout. Mais la scène a été d'un bout à l'autre éclairée par tout un scintillement de touches légères, fraîches, vives, subtiles, et la traduction de Sophie Benech a les mêmes qualités.

La traductrice est en même temps l'éditrice (on n'est jamais si bien servi...), et les couvertures des éditions Interférences sont toujours belles.

Gravure sur bois de Frans Masereel. |

Allez, un polar, ça faisait longtemps. Et puis on est en vacances, Michel.

— Remarque idiote, Volkovitch. Les polars sont-ils nécessairement une lecture légère ? Et pourquoi réserver celles-ci pour les vacances, alors qu'en vacances on a davantage d'énergie pour lire ?

Né de fils inconnu, de Patrick Raynal (Albin Michel), c'est du lourd, du haut de gamme. Du noir brillantissime. Le décor : Nice, sa lumière solaire, ses sombres secrets. Le flic enquêteur : un ancien soixante-huitard passé à l'ennemi, désabusé, déglingué au physique et au moral («trop gros, trop flic, trop sinistre»), bref, un archétype. Le criminel qu'il pourchasse, il découvre que c'est peut-être bien... son fils ! Un fils dont il ignorait l'existence !

L'histoire, fort cruelle — la dure loi du genre l'exige — est racontée virtuosement par l'un des maîtres du genre. Son héros-narrateur est d'une présence impressionnante, ses idées noires empoissent tout le livre, mais la présence la plus éclatante est celle de l'auteur lui-même, avec sa verve débordante, aiguisée, on le devine, par la fréquentation assidue des classiques américains et de leurs traductions françaises.

C'était une blonde plutôt bien faite qui emballait sa cinquantaine dans des tailleurs sombres et moulants. Elle avait sorti toute sa joncaille et me faisait penser à un arbre de Noël en deuil.

Wow !

Il y en a comme ça à toutes les pages, et au fil d'icelles, on se dit par moments — surtout dans les dialogues, quand chacun sort à chaque réplique une vanne d'anthologie — que c'est beau mais c'est trop, n'en jetez plus. On se croirait revenu à la Série noire des années 50, sa grande époque, sous le règne de feu Marcel Duhamel. Avec

Je me suis senti aussi à ma place qu'un percheron sur la ligne de départ du tiercé

par exemple, on n'est même pas très loin de San Antonio. Et que dire de

Je n'ai pas reconnu ma voix. Elle grinçait comme une poulie remontant un seau de boue des profondeurs de la terre.

Que dire en effet ? On ne sait pas. On est partagé. Là c'est tellement trop que finalement c'est peut-être beau. Si bien que pour finir, après avoir un peu râloché tout au long de la lecture, on rend les armes. Chapeau, m'sieur Raynal.

Patrick Raynal chez lui. |

Trop de morts et de mal

Et une nuit trop longue

Pour trop de cruauté

Et nos cœurs trop longtemps serrés

Et presque sans souffler

Trop de vie passée dans la terreur et dans la guerre

Jusqu'à nous voir changés de nature

Et accablés de notre péché la fatigue

Comment décharger nos mémoires

Et les laver des fours et des gibets et de l'outrage ?

Comment revivre ?

Comment des graines dans la cendre

Dans notre âme mortelle nourrie de sable

Trop longtemps bue par le désert ?

Comment revivre ? Comment des branches vertes

Dans le charbon des arbres calcinés ?

Il faudrait un printemps plus fort

Pour nous reprendre tout à fait

Il faudrait nous refaire

Au lieu de ces ravines de ces fentes

Dont nous sommes en nous

Tout blanchis et ouverts

La poésie, ce mois-ci, sur volkovitch.com, est celle d'un étrange personnage : Pierre Morhange (1901-1972), Juif, communiste, tourmenté, aussi atypique dans sa vie que dans son métier de prof de philo. Le héros terrifiant du Déferlement de Jacques Borel, c'est lui sous pseudonyme.

Je n'avais jamais lu ses poèmes. Morhange poète est tombé aux oubliettes, alors qu'Eluard, à l'époque, voyait dans sa poésie «l'une des clés de l'avenir». On peut la redécouvrir dans le très riche numéro d'été de la précieuse revue Europe — et c'est le moment de saluer l'immense travail du héros qui désormais la porte à bout de bras, le poète et traducteur Jean-Baptiste Para.

Morhange, homme d'une prolixité torrentielle dans la vie, nous laisse une poésie d'un dépouillement extrême. «Un poème de Morhange est nu jusqu'à l'os», écrit Jacques Borel, qui ajoute : «D'un bout de l'œuvre à l'autre, l'émotion fait entendre ce même souffle rauque et heurté, tout proche de sa source brûlante.» Cette poésie tourne le dos au lyrisme, à la séduction sonore — ce qui ne veut pas dire qu'elle soit sans musique : Para y retrouve, très justement, des accents grinçants à la Chostakovitch. C'est le même Para qui résume clairement cette poésie dans sa double dimension : «[Ce] n'est pas seulement une poésie de l'angoisse intime, de la détresse de l'homme écartelé. Sur la 'voie lactée des solitudes', elle se montre solidaire des autres, présente à toutes les souffrances humaines».

Une poésie difficile, certes, qui ne se livre pas dès l'abord, mais ce qu'on ce qu'on finit par atteindre est solide comme l'os.

À noter dans ces cent-cinquante pages très riches, un entretien où Morhange lui-même, Juif résolument athée, définit son lien avec le judaïsme :

Il me semble que dans ma moelle, dans mes nerfs, dans mes méninges, je porte tout ce qui est arrivé aux Juifs depuis les premiers temps. (...) Dans la France, dans son histoire, dans sa culture, il y a une artère juive.

Il est toujours bon de le répéter.

L'un des rares ouvrages... |

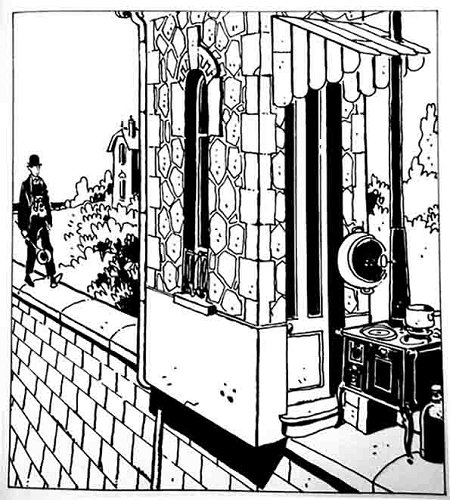

À la rubrique BD, un album mythique vieux de quarante-cinq ans, lu à l'époque et jamais relu depuis : Ici Même, texte de Jean-Claude Forest, dessins de Jacques Tardi, chez Casterman.

Un homme spolié de son domaine, qui vit sur les murs séparant les diverses propriétés qui l'occupent ; un chef d'État qui s'apprête à perdre les élections ; une jeune fille délurée qui fait la navette entre eux ; un épicier marinier ; un espion sous-marinier ; une suite ininterrompue de péripéties sans cesse plus délirantes. C'est somptueux. C'est un chef-d'œuvre du genre. Non : un chef-d'œuvre tout court. Les deux princes de la BD francophone, pour une fois associés, n'ont sans doute jamais volé aussi haut.

Forest, dans sa préface, nous prie de ne pas accrocher à son cauchemar flamboyant des interprétations politiques, sociologiques, psychanalytiques ou autres. Il fait bien de le dire : elles sont inévitables, et multiples, et fondées. Et surtout réductrices : elles viennent de nous, tandis que l'auteur, lui, était seul avec ses visions ; laissons donc nos gloses à l'arrière-plan pour prendre de plein fouet, sans bien comprendre ce que nous dit de si profond cette sombre histoire, qui rappelle un peu, mais oui, Kafka et son humour étranglé —un Kafka sous acide.

Arthur Même... |

En juillet, trois films seulement — il y a tant à faire devant l'autre écran, même en été ! Il s'agit donc de bien choisir.

Mission accomplie.

Kinds of kindness, de Yòrgos Lànthimos, sur un scénar de son compère Evth?mis Filìppou, dont le Miel des anges a publié plusieurs pièces. Trois histoires qui ne dépayseront pas les habitués des deux Grecs les plus fous, délirantes là aussi, dérangeantes, sadiquement racontées avec un humour très noir, une impeccable maîtrise et des acteurs prodigieux, chacun dans trois rôles différents. Certains ont trouvé ça long, ah bon ?

Here, du Belge Bas Devos, c'est tout le contraire : des personnages discrets, peu causants (un ouvrier immigré, une étudiante en botanique) ; une histoire d'amour à peine esquissée ; une narration contemplative qui s'arrête pour admirer les plantes d'un lambeau de campagne encerclé par la ville ; un film humble, recueilli, chuchoté, où l'on s'ennuie d'autant moins qu'il fourmille de minuscules surprises, et dont on ressort apaisé.

Il ne fallait pas voir El professor, film argentin de Maria Alché et Benjamin Naishtat après ces deux films hors-normes : ils font paraître plus traditionnel qu'il n'est cet excellent film aussi drôle qu'émouvant où s'opposent, mais sans manichéisme, un professeur de fac sans envergure et son agaçant rival trop brillant, dans un pays ravagé par le néo-libéralisme.

Here : la Chinoise et le Roumain à Bruxelles. |

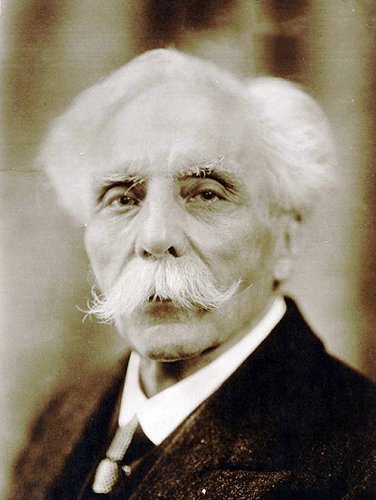

La B.O. de ce mois ? Les trois chants du cygne du vieux Gabriel Fauré : le Quintette avec piano n°2, le Trio et le Quatuor à cordes, écoutés en boucle. On ne se lasse pas de faire défiler ces trois merveilles composées il y a cent ans, totalement inactuelles, comme si le Sacre et le Pierrot lunaire n'existaient pas. Elle fait du bien, cette musique, avec sa sérénité, sa lumière de soleil couchant, ses mouvements lents hors du temps — même si l'ébouriffant scherzo du Quintette est vif comme un chat. Sage en apparence, très complexe en fait, avec ses savants contrepoints, elle n'est pas académique, elle cherche elle aussi, à sa façon ; témoin le Quatuor, œuvre ultime, où à l'intérieur même d'un langage maîtrisé on croit sentir par moments quelque chose d'hésitant, d'égaré, d'interrogateur, comme si le vieux maître entrevoyait encore de nouveaux chemins.

En réécoutant ces pièces désormais si familières, je me dis que je ne comprends toujours pas comment c'est fait. Il est vrai que l'harmonie fauréenne est d'une subtilité insaisissable, même si on l'a étudiée avec la merveilleuse Leçon de musique de Jean-François Zygel.

La seule chose que je n'aime pas chez Fauré, c'est son encombrante moustache.

La moustache de Fauré... |

Tom Gauld, La revanche des bibliothécaires.. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut toujours viser un peu plus haut que le but.

Se méprendre sur le rythme d'une phrase, c'est se méprendre sur le sens même de la phrase.