Sept poètes grecs et une partie de leurs serviteurs.

BRÈVES

N°249 Juillet 2024

En juin 1994, je visite pour la première fois le Marché de la poésie, sur la place Saint-Sulpice à Paris, avec sous le bras quelques poètes grecs en mal d'éditeur. Je me fais jeter de partout avec dédain. Un seul de ces messieurs me répond : Je veux bien regarder ça, mais envoyez-le moi par la poste.

Écœuré, je remballe ma camelote et décide qu'un jour je me publierai moi-même.

Je m'y mets dès l'année suivante, avec des formules et des fortunes diverses, évitant obstinément le Marché de la poésie qui de son côté ne m'invite jamais, jusqu'à cette année, trente ans pile plus tard, où j'y retourne enfin. La Grèce est l'invitée d'honneur, j'ai traduit les sept poètes vivants qui ont fait le voyage (Dìmitra Christodoùlou, Ànna Grìva, Thanàssis Hatzòpoulos, Katerìna Iliopoùlou, Lèna Kallèrgi, Yànnis Stìggas, Thomas Tsalapàtis) et les vingt grands disparus qu'on célèbre aussi, mais on ne m'a pas enrôlé dans le comité d'accueil. Je n'en ai pas encore assez fait sans doute. Qu'importe, la fête à quoi j'assiste en spectateur assidu se déroule globalement bien sans moi, malgré des lectures en français parfois au-dessous du médiocre. Celle d'Éric Cénat au contraire, dans Le peu du monde, le beau spectacle qu'il consacre à la poétesse Kiki Dimoula, est un régal.

La publication de Traduire en vers ? au Miel des anges me vaut tout de même d'être convié à une table ronde (sans rapport avec le grec), en compagnie, ô joie !, du jeune et talentieusissime Pierre Vinclair.

Et surtout, ma chère librairie Tschann, l'une des meilleures librairies françaises et la meilleure sans doute quant à la poésie, offre dans son grand stand une table entière à mon Miel des anges. Soixante exemplaires vont s'envoler en cinq jours, tandis que je décris les charmes des poètes grecs à un tas de gens passionnants. Jamais autant parlé. Dans les allées du village de toile, très fréquentées, on voit même passer des jeunes, la belle somnolente qu'est la poésie chez nous s'ébroue délicieusement, et sous le soleil revenu on oublie un instant les nuages noirs qui menacent le pays et la planète.

Sept poètes grecs et une partie de leurs serviteurs. |

Poésie (suite). Un volume du Livre de Poche, vieux d'un demi-siècle : les Poésies complètes de Jules Laforgue. Un gros volume : mort à vingt-sept ans, le jeune homme a déployé pendant son peu d'années une activité frénétique. Cette édition exemplaire, préparée par Pascal Pia que Nadeau admirait tant, exhume des flopées d'inédits.

Je ne crois pas avoir relu Laforgue depuis mes jeunes années, mais j'ai plusieurs fois failli. Un Eliot, un Sefèris ont été marqués par lui. Le gros bouquin porte la trace de ma lecture ancienne : j'avais coché un tas de vers célèbres, tombés dans le domaine public :

Mon Dieu, que tout fait signe de se taire !

Mon Dieu, qu'on est follement solitaire !

Ô gouffre aspire-moi ! Néant, repos divin...

Assis sur le fumier des siècles, seul j'écoute

Les heures de mes nuits s'écouler goutte à goutte...

Ce que j'avais oublié, c'est la difficulté de bien des passages, voire de poèmes entiers. L'obscurité en poésie, pourtant, je devrais avoir l'habitude. Elle fait partie du jeu. Ce quatrain, par exemple, est pour moi opaque et en même temps très clair :

L'Art est tout, du droit divin de l'Inconscience ;

Après lui, le déluge ! et son moindre regard

Est le cercle infini dont la circonférence

Est partout, et le centre immoral nulle part.

Laforgue me touche surtout par éclairs, mais ceux-là fulgurent. Et je savoure autant qu'autrefois son humour désolé, sa déprime guillerette, ses audaces juvéniles, ses jeux acrobatiques, ses néologismes blagueurs, ses images extraordinaires.

La «Complainte d'un autre dimanche» :

C'était un très-au vent d'octobre paysage,

Que découpe, aujourd'hui dimanche, la fenêtre,

Avec sa jalousie en travers, hors d'usage,

Où sèche, depuis quand ! une paire de guêtres

Tachant de deux mals blancs le glabre paysage.

(...) Cinq arbres en proie à de mesquines rafales

Qui marbrent ce ciel cru de bandages livides.

L'ahurissante «Complainte du fœtus de poète» :

Déchirer la nuit gluante des racines,

À travers maman, amour tout d'albumine,

Vers le plus clair !

(...) En avant !

Sauvé des steppes du mucus, à la nage

Téter soleil ! et soûl de lait d'or, bavant,

Dodo à les seins dorloteurs des nuages...

Et pour se remonter le moral, la «Complainte des nostalgies préhistoriques», l'une des rares laforgueries joyeuses, que j'appris jadis par cœur :

Pourlécher ses lèvres sucrées,

Nous barbouiller le corps de fruits

Et lutter comme essui !

Jules Laforgue. |

Il va longtemps sur son grand cheval noir, par voies et chemins, par soleils et lunes, vivant de peu, plus pauvre à chaque pas de son cheval. Il vend ses arçons d'or, ses parures, ses dentelles, sa belle selle d'argent, et va sur son grand cheval noir, par voies et chemins, par soleils et lunes. Puis il vend son cheval et marche, vivant de la chasse, mangeant ici un caillou de pain noir et buvant là l'eau froide des fontaines, sans jamais se plaindre...

On ne quitte pas la poésie. Le conte et elle sont cousins. Dans L'amour des trois oranges, fraîchement publié aux éditions Mesures, Françoise Morvan fait alterner les deux.

Les contes, elle vit avec. Elle en collecte, elle en écrit. Elle les raconte à sa façon, car les contes comme les chants populaires n'appartiennent à personne, ils volent de bouche en bouche, chacun se les approprie avant de les passer à d'autres. Il y en a là une trentaine, à découvrir ou redécouvrir, et les plus familiers semblent nouveaux quand même, les diverses versions se faisant écho l'une à l'autre, faisant aussi écho avec les autres contes, avec leurs motifs récurrents, comme s'ils étaient tous une grande famille dispersée, les membres éparpillés d'un immense corps.

Chacun d'eux s'accompagne d'une brève notice retraçant, quand c'est possible, son parcours à travers les siècles et les pays. Chacun d'eux est suivi d'un poème qui ne le commente pas directement, mais qui est fait de la même chair.

Tu as eu tort, mon enfant, d'espérer ainsi ma mort,

Je suis le roi des oiseaux, en tous lieux du sud au nord.

Il est au Bois de la Nuit un oiseau plus beau que tout

Qui va chantant mélodie quand le sol de neige est doux

Quand le sol de neige est doux, le gel brille, jour et nuit

Et les oiseaux dans les bois sont tristes et transis.

Et pour la minuit sonnée, sonnée close et bien close,

Tous mes semblables, ma fille, en leur paix se reposent.

Conte immémorial et poème nouveau, tous deux très anciens d'apparence et en même temps brillants comme un sou neuf. Une pièce d'or.

N'est-ce pas comme un rêve qu'elle glisse, cette vieille légende ?

Elle glisse et laisse une trace légère, un reflet de neige, une ombre de mélancolie, une trace d'autant plus précieuse qu'elle s'efface, et dans l'instant même qu'elle s'efface surgit la conscience qu'il est essentiel de s'en souvenir.

Précieux, essentiel, que dire de plus ? J'ai bien vite oublié les péripéties de chacun des contes, mais comment ne pas garder intacte en soi la lumière, à la fois vive et douce, qui nimbe ce voyage en compagnie de Françoise Morvan l'émerveilleuse ? Elle et son troupeau d'histoires nous emmènent lentement, loin des autoroutes, sur des sentiers qui sont ce que notre monde a de meilleur.

Conteur à l'ancienne. |

Autres sentiers secrets : ceux que parcourait dans ses histoires feu Léonce Bourliaguet, avant-guerre et encore après, suivi par ses nombreux lecteurs en culottes courtes. J'ai manifesté ici même plusieurs fois mon affection pour ce romancier dont je dois être désormais l'ultime lecteur.

La montagne endormie, œuvre tardive datant des années cinquante, fut l'un de ses grands succès. Un mystérieux rayon endort la planète, sauf les enfants. Ceux d'un village pyrénéen se débrouillent seuls pour survivre, tandis leurs parents roupillent. En quelques jours le village, transfiguré par eux, se change en petit paradis.

On peut juger naïve cette vision idyllique, plus vraisemblable le terrifiant Sa majesté des mouches de William Golding, où l'enfant devient un loup pour l'enfant, et le message du brave romancier laisse un peu perplexe :

Pour commencer, arrachons de nos murs ces affiches politiques qui partageaient la population en deux groupes ennemis.

Certaines remarques moralisatrices un peu cucul ont mal vieilli, elles aussi :

Ainsi, peu à peu, par la vertu merveilleuse du travail et du devoir accompli, renaissaient la confiance et la joie parmi les enfants.

Aïe.

Un peu déçu globalement, je n'en goûte pas moins le charme désuet de certaines pages, les quelques fines touches de poésie que s'autorise le digne pédagogue à la retraite, et je ne ricane pas en lisant, par exemple, ce départ du troupeau :

Et il n'y eut plus, dans l'air calme, que la voix des cent clochettes qui subissait une mue merveilleuse : renfermé dans les murs de Girouan, ce n'avait été qu'un tintamarre de boîtes métalliques, rauques ou glapissantes, sourdes ou fêlées. Mais en montant, en s'agitant dans un air plus pur, toute cette quincaillerie semblait devenir d'or et d'argent, et ces sons légers, éparpillés, se fondaient aux balancements de la marche en une musique aussi pimpante, aussi naïve que celle qui sortirait d'un chant de campanules, s'il leur était donné de chanter au vent.

L'une des couvertures. |

Des Pyrénées à Paris, d'un récit à l'ancienne pour enfants à une prose ultra-moderne pour lecteurs surentraînés, brusque virage. L'éditeur, Mme Minuit, a intitulé «roman» Fou de Paris d'Eugène Savitzkaya, moi je veux bien, mais j'ai eu du mal, en 144 pages — car je suis allé au bout ! — à trouver là des personnages et une histoire. Il y a la ville de Paris, ou plutôt certains quartiers d'icelle, côté Pantin ou Aubervilliers, on trouve des thèmes récurrents, le fil narratif le plus visible étant le fil de l'eau, fleuve ou canaux.

Sur le bord du canal de l'Ourcq, un palais vous est offert, il brille au soleil, ses chambres contiennent des trésors, ses couleurs sont à votre détresse nécessaires, comme les larmes et les crachats. Le fou élève là un autel, là où il est exigé comme à Jérusalem etc.

Il y a aussi, à vrai dire,

la mélasse qui sort des égouts, venue des cascades des latrines individuelles et communales comme si toutes les familles de la capitale déféquaient et vomissaient à la même seconde leur passé puant, leur présent blet et leur futur saturé.

Malgré quelques moments glauques, cette longue débauche imaginative, mi-récit, mi-poème, coule comme un fleuve en crue qui charrie de tout dans une obscurité traversée de lueurs, on devine l'auteur emporté par son propre flot, on le sent tout heureux d'écrire, on se dit que certains sont fous de ce Fou plutôt foutraque, et heureux de le lire, ce qui me rend heureux pour eux.

La Seine, froide mais belle. |

Les Lettres choisies de Nietzsche, choisies, présentées et traduites (les deux-tiers d'entre elles) par Marc de Launay, en Folio classique : encore un livre que j'ai gardé plusieurs années sans le lire. Comme si Nietzsche me faisait peur. Ça commence par sa terrifiante moustache. Détail anecdotique, dira-t-on, mais tout n'est-il pas lié ?

Ma prof de philo en terminale, Mme Bossebœuf de douce mémoire, nietzschéenne convaincue, m'avait pas mal nietzschéisé, mais en lisant les œuvres du grand homme, par la suite, j'ai toujours éprouvé, mêlé à mon admiration, un vague malaise face à une pensée qui m'enchante et me heurte à la fois. La lecture de cette correspondance, passionnante par ailleurs, n'arrange pas les choses. Elle nous plonge durement dans ce qu'on connaissait par ouï-dire : une existence brève (il perd la raison à quarante-quatre ans) et douloureuse, marquée par la maladie et une solitude autant subie que souhaitée.

Dans ces lettres, curieusement, le philosophe n'expose pratiquement pas ses idées maîtresses, évoquant plutôt ses efforts pour publier (souvent à compte d'auteur) et faire connaître son œuvre, ses errances (il court après le soleil), ses lectures (il aime Stendhal, il découvre avec ravissement Strindberg, Dostoïevski) et les misères du quotidien. Un an avant sa mort psychique, il écrit :

Il ne faut désormais plus attendre de moi des «jolies choses» : pas plus qu'on ne peut attendre d'un animal souffrant et affamé qu'il déchiquette sa proie avec grâce.

Ce qu'on découvre aussi au fil des lettres, c'est la folie qui rôde, bien avant la crise finale. Ne serait-ce que dans l'idée de plus en plus haute, surhumaine, qu'il a de lui-même. Et l'on en vient à se demander si certaines de ses idées les plus géniales ne seraient pas les enfants monstrueux de la raison et du délire accouplés...

En 1881, sept ans avant de basculer pour de bon :

J'ai parfois le sentiment que je mène en fait une vie hautement périlleuse, car je fais partie de ces machines qui peuvent exploser ! Les intensités de mon sentiment me font frémir et rire — il m'est arrivé plusieurs fois de ne pouvoir quitter ma chambre pour cette raison ridicule que mes yeux étaient enflammés — par quoi ? Chaque fois, j'avais trop pleuré la veille, lors de mes promenades, et ce n'étaient pas des larmes sentimentales, mais des larmes de jubilation ; je chantais en même temps et disais des folies, tout rempli d'une vision nouvelle par laquelle je devance tout le monde.

La moustache de Nietzsche... |

Le mois dernier, en Touraine, les exubérants jardins d'Amboise et de Chaumont m'en ont rappelé un autre, l'un des personnages principaux du célèbre roman de Zola : La faute de l'abbé Mouret. Un jardin extraordinaire, un véritable Éden, luxuriant, luxurieux, largement imaginaire je suppose, où le jeune abbé plaque la Sainte Vierge pour s'unir à une belle et sensuelle enfant, rejouant l'histoire d'Adam et Ève avant la chute.

Cette épisode-là est resté aussi torride qu'à ma première lecture, il y a cinquante ans :

La nuit, cette campagne ardente prenait un étrange vautrement de passion. Elle dormait, débraillée, déhanchée, tordue, les membres écartés, tandis que de gros soupirs tièdes s'exhalaient d'elle, des arômes puissants de dormeuse en sueur. On eût dit quelque forte Cybèle tombée sur l'échine, la gorge en avant, le ventre sous la lune, soûle des ardeurs du soleil, et rêvant encore de fécondation.

Naturaliste, Zola ? Halluciné, oui, forçant le trait jusqu'à l'invraisemblance, mettant ici du sexe partout dans un immense débordement génésique et panthéiste, avec la puissante lourdeur qu'on lui connaît et la délicatesse grandiose d'un bulldozer.

Ils restèrent là, dans un repos délicieux, s'étreignant encore. Ils éprouvaient une perfection absolue de leur être. La joie de la création les baignait, les égalait aux puissances mères du monde, faisant d'eux les forces mêmes de la terre.

Ce que j'avais oublié, c'est le reste, qui occupe la majeure partie du roman : un village sinistre, ses habitants tarés, un moine sadique, l'abbé obsédé par la Vierge (ses dévotions à la Vierge sont une orgie se déballant sur des pages et des pages), sa grave maladie qui le rend amnésique, puis, une fois chassé du jardin, reprenant comme si de rien n'était sa vie antérieure — sa non-vie désolante — malgré les appels de la jeune femme abandonnée, qui en mourra, enceinte de lui.

La religion en prend pour son grade, menue consolation dans cette histoire déchirante.

Il en fait trop, Zola, mais tellement trop qu'on rend les armes, qu'en sortant du livre, hébété, soûlé, indigestionné comme après un banquet à s'en faire péter la ceinture, on se dit, tout de même, ce Zola, quel souffle !

La vraie faute serait de lui résister... |

Le jargon des sciences, d'Etiemble, chez Hermann : encore un rescapé de ma bibliothèque-purgatoire. Qu'est-ce qui m'a pris de l'en exhumer ? Parlez-vous franglais ?, du même auteur, paru lui aussi dans les années 60, ne me suffisait pas ? Je dois être un peu maso. L'étonnant best-seller, à l'époque, m'avait passablement agacé par ses outrances.

Il n'est pas nul, Etiemble. On ne peut que l'approuver dans la thèse de ce nouveau livre : les sciences mettent en circulation des kyrielles de termes abscons et barbares au lieu de cultiver la simplicité. On voit par ailleurs qu'il s'est très sérieusement documenté dans tous les domaines scientifiques. On lui pardonne presque son côté scrogneugneu, sa rigidité, son chauvinisme, sa mauvaise foi par moments. Son ironie, souvent un peu lourde, nous vaut tout de même quelques bons moments.

On peut se laisser tenter, sachant qu'on n'apprendra pas grand-chose, sinon que dans les années cinquante quelqu'un proposa comme langue internationale, à la place de l'espéranto... le grec moderne ! Proposition rejetée, car, nous dit l'auteur,

dans son état présent, le démotique est si pauvre de morphologie ou de syntaxe qu'il ne peut exprimer avec précision ni les idées abstraites, ni la liaison de ces idées.

Voilà qui va me réconcilier avec le vieux birbe.

Άντε γαμήσου, παππού.

Give me some money ?... |

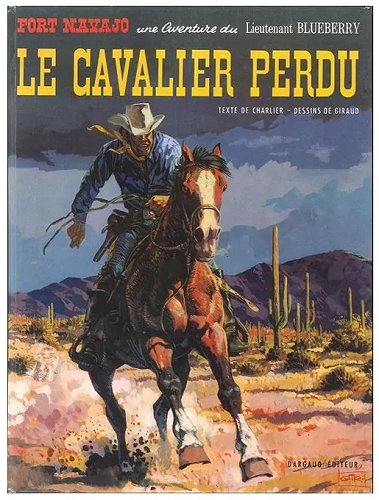

BD (suite). Moi, fan de comics (là, Etiemble grimace), je n'avais jamais lu les albums de Blueberry — pardon monsieur le professeur, les aventures du lieutenant Myrtille. Cette criante lacune est réparée enfin.

Le cavalier perdu, l'un des premiers épisodes, plus que cinquantenaire, est désormais un classique. Au scénario, Jean-Michel Charlier, un maître du genre, plus trépidant tu meurs, toutes les ficelles du genre défilent au galop et c'est somptueux, tandis que les dessins de Giraud, autre grand nom de la BD, ont une beauté, une vigueur d'archétype. Bref, pour parler comme les Indiens de Charlier, moi visage pâle à barbe blanche beaucoup aimer ce western — oops (non : oups), cette œuvre cinématographique extrême-occidentale.

Le lieutenant Blueberry himself. |

Dans un tout autre genre, un album épatant de chez Taschen, Symbolisme. Une solide introduction de Norbert Wolf présente ce mouvement dit symboliste qui hanta la fin du XIXe siècle, et dont le credo fut bien résumé par Gide :

Plutôt des chimères que la réalité ; l'imagination des poètes laisse mieux surgir la vérité idéale qui se cache derrière les choses.

Suit une procession de trente-cinq peintres illustrant ce qui fut plus une tendance de fond qu'une école. Quel générique de rêve : des noms connus, Böcklin, Burne-Jones, Denis, Ensor, Gauguin, Hodler, Klimt, Moreau, Munch, Picasso (période bleue), Puvis de Chavannes, Redon, Rops, Rossetti, Vallotton, Whistler, et d'autres moins connus, comme William Degouve de Nuncques, Giovanni Segantini ou Elihu Vedder, dont la saisissante «Mémoire» illustre cette Brève.

Excellente formule : un tableau par peintre, pleine page, et sur celle d'à côté un commentaire. Excellents choix aussi. L'ensemble, hétéroclite à première vue, laisse apparaître une unité profonde, et d'une image à l'autre on n'en finit pas de rêver.

Elihu Vedder, «La mémoire», 1870. |

Bonheur aussi au cinéma. Un seul film ce mois-ci, quelle honte, mais on se rattrapera en juillet. En attendant, voir un film de Bruno Podalydès, c'est retrouver une bande d'amis talentueux et drôles. La petite vadrouille ne dépare pas la série, qui nous régale d'une virée en péniche malicieuse et délicieuse avec, outre le frangin Denis, Daniel Auteuil et l'adorable Sandrine Kiberlain.

Soyons tolérants, chacun ses goûts, mais on s'étonne en découvrant, sur Allo-Ciné, cette péniche plutôt consensuelle torpillée par un nombre incroyable de spectateurs avec une férocité sans nom. Sur Allo-Ciné, décidément, il se passe des choses bizarres...

La pénichette du capitaine Podalydès... |

Il faudrait de tels voyages en péniche plus souvent, pour oublier notre galère et le naufrage qui menace le pays.

On n'en revient pas des horreurs qui nous assaillent, et ça n'en finit pas. Qu'un tiers du pays soutienne des partis fascistoïdes, c'est déjà monstrueux, d'autant que ces 30% d'abrutis font du bruit comme le double, mais que des gens de gauche comme les Klarsfeld ou Mme Badinter refusent de voter contre les fachos, là, je demande grâce. De vieilles statues s'effondrent avec fracas. On pourrait me répondre qu'il n'y a pas de quoi en faire un drame, que ces gens se sentent plus juifs que démocrates, voilà tout ; et moi je me demande si dans ce cas-là, on a encore le droit de se dire démocrate.

Quand on estime les juifs autant que moi, quelle désillusion, quelle douleur.

Je suis moins choqué, à tout prendre, par le sinistre Mélenchon dont le comportement récent n'a rien qui surprenne. Pourquoi s'ingénie-t-il à faire fuir les électeurs de gauche, alors que sans lui nous aurions des chances de l'emporter ? La victoire, je suppose qu'au fond il n'en veut pas : pour des gens comme lui, mieux vaut être chef et vaincu plutôt que vainqueur mais sous-chef, et agir en dictateur avec ses troupes soumises, rien qu'avec elles, plutôt qu'hériter du pouvoir, ce bâton merdeux. Ce soi-disant pouvoir qui n'en est même pas un.

Rêvons un peu :

Ruffin à Matignon !

L'EHPAD pour Mélenchon !

Tyran domestique... |

En août ? Roth, Eberhardt, Andreïev, Dominique, Raynal, Morhange, du neuf, toujours du neuf !

Tom Gauld, La revanche des bibliothécaires.. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

La guerre contre l'intelligence se mène toujours au nom du bon sens.

Ce n'est qu'en parlant d'autre chose qu'on dit ce qui importe vraiment.