La maison d'arrêt de Saint-Nazaire.

BRÈVES

N°246 Avril 2024

L'un de mes meilleurs amis est allé en taule !

C'était il y a un demi-siècle, il n'y est pas resté longtemps et les actes qui l'ont fait condamner sont à mes yeux hautement louables.

Jean-Pierre Martin, juste après 68, a plongé dans la militance, comme bon nombre de mes amis d'alors, mais peu d'entre eux sont allés aussi loin. Philosophe brillantissime, il a planté là ses études pour travailler en usine et secouer la classe ouvrière. Traqué, arrêté, il a passé 61 jours à l'isolement, comme si la parole de ce frêle jeune homme de 22 ans pouvait à elle seule mettre le feu à la prison.

Deux mois de taule, on a vu pire, diront certains, et la maison d'arrêt de Saint-Nazaire n'est qu'un purgatoire à côté d'une foule d'enfers éparpillés sur cette pauvre planète. Alors pourquoi le récit de cette épreuve, N'oublie rien, qui vient de paraître à l'Olivier, m'a-t-il si profondément remué ?

Être si proche du protagoniste joue certainement un rôle, mais l'essentiel est ailleurs, dans le regard porté par le narrateur sur ce qu'il a vécu. Un regard aigu : il n'a rien oublié ! Le livre frappe d'abord par cet effet de réel, la vie intense de ses descriptions.

On a rarement aussi bien décrit la prison, «concentré d'humanité et d'inhumanité».

Le plus fascinant dans les récits carcéraux — et là je pense à cet autre grand livre, Toi au moins tu es mort avant, du Grec Chrònis Mìssios — c'est sans doute l'effort du prisonnier pour survivre, surnager. On se raccroche à la moindre présence :

Quand on est au mitard, toute relation à l'autre tient du miracle. Chaque mot est marquant, chaque visage s'imprime comme celui d'un frère.

Chrònis devient l'ami d'une fleur qui pousse entre deux dalles, et une araignée tient compagnie à Jean-Pierre. On peut écrire (si on trouve du papier), et les vers libres sont de circonstance. Ils scandent éloquemment le récit dans les moments d'émotion.

La prison, c'est aussi le moment de méditer. De progresser. Chez Martin comme chez Mìssios, la prison est une école, ce qu'ils écrivent une fois sortis est un récit d'apprentissage.

Les pages les plus profondes sont sans doute celles où le jeune militant pur et dur commence à s'interroger sur son action et sentir ses limites.

Diffuser La cause du peuple, coller des affiches, bomber des slogans, préparer une action, ça t'évitait de te pencher sur toi. Tu es condamné ici à ce que tu fuyais et redoutais : l'examen intérieur. La prison te renvoie à ta solitude. (...) Le groupe n'empêche pas la solitude. La camaraderie ne conduit pas nécessairement à l'amitié.

Attention : l'indignation, cinquante ans plus tard, n'est pas morte : le chroniqueur ne se glorifie pas, il ne se renie pas non plus. Il a trouvé la bonne distance vis-à-vis de soi, entre critique lucide et approbation fraternelle. (Sans doute fallait-il tout ce temps pour y parvenir.)

Le héros — je donne là au mot tout son sens —, c'est ce garçon fragile et admirable, si attachant, avec

d'un côté [son] moi enfiévré et violent, de l'autre [son] moi dissident, œcuménique et fraternel.

Quant aux silhouettes qui entourent le jeune taulard — la visiteuse dame patronnesse, les quelques taulards entrevus, les matons qui semblent si méchants —, ils révèlent peu à peu leur bon côté caché, à mesure que la cuirasse du révolutionnaire se fendille. L'auto-dérision affleure, l'ironie s'adoucit, l'humour est là, plus ou moins diffus.

Comme c'est loin tout ça, et proche soudain. Moi qui n'ai pas vécu cette aventure, laquelle a des allures d'échec total mais n'en est pas un, je la revis le cœur serré, mais ébloui par le courage de ceux qui l'ont vécue.

Aura-t-on un jour la bonne idée de rassembler les livres autobiographiques de Jean-Pierre Martin, les épisodes de la saga, Le laminoir, Le piano d'Épictète, Sabots suédois, Real book, Mes fous, d'autres peut-être, dans un seul volume, genre Bouquins ?

La maison d'arrêt de Saint-Nazaire. |

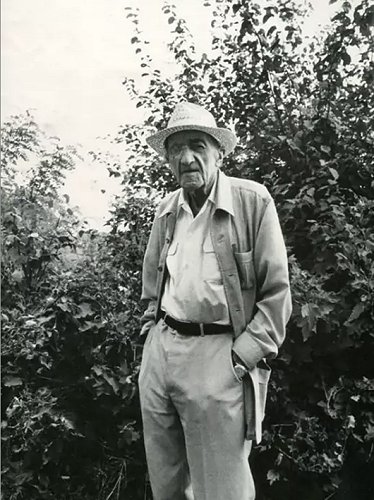

Autre habitué de volkovitch.com, ce cher André Dhôtel. Si ces romans restent relativement peu lus, la famille de ses lecteurs, plus de trente ans après sa mort, montre une ferveur qui ne faiblit pas. À preuve, les merveilleux Cahiers André Dhôtel, qui ne cessent d'explorer les archives de l'écrivain en multipliant gloses et témoignages.

Le n°21 récemment paru, sous le titre André Dhôtel philosophe malgré lui ?, est l'un des plus riches et passionnants.

La philosophie fut le métier de Dhôtel, qui l'enseigna dans le secondaire. Ce qui intrigue : dans ses romans, elle est absente — du moins à première vue —, même si la nouvelle inédite donnée dans le présent Cahier, «Superstition», très étonnante, tient autant de la méditation que de la fiction.

Dhôtel n'a pratiquement rien écrit de philosophique, et l'un de ses philosophes préférés semble avoir été l'obscur Amédée Ponceau — on croirait le nom d'un de ses personnages...

Mais comme le dit un commentateur anonyme,

...si la philosophie n'a jamais pénétré dans ses livres par la grande porte, elle va et vient volontiers par l'entrée de service... ou l'entrée des artistes...

Il ne faut pas attendre, évidemment — et heureusement — d'exposé discursif de la part d'un raconteur d'histoires invétéré, surtout quand celui-ci déclare dans une lettre :

Il suffit de vouloir tout rendre clair pour aussitôt ne plus rien comprendre du tout.

Ou bien :

La vérité n'est pas dans une direction dont on fait l'hypothèse, mais dans l'ignorance de toute direction et de quelque but que ce soit.

Les fictions de Dhôtel expriment, ô combien, une certaine vision du monde, mais de façon implicite, incarnée dans des personnages, des lieux, des péripéties. On a dit de ses personnages qu'ils étaient de rôdeurs, des errants qui cherchent sans chercher, et qui trouvent sans savoir quoi. La pensée de l'auteur est à leur image, et l'étrange lumière qui clignote ici ou là sur le chemin avant d'en éclairer le bout, libre à nous de deviner ce qu'elle est.

C'est là qu'il faut parler religion. Ce Cahier le confirme et on s'en doutait : Dhôtel fut un chrétien fervent. Mais il ne l'annonce jamais dans ses livres, grâce au ciel : cet anarchiste profond est croyant d'une façon toute personnelle, et pour lui, nous dit Christine Dupouy dans un très beau commentaire,

Il ne faut pas se hâter de mettre un nom à ce qui est révélé (...) sous peine de le trahir et de l'anéantir. Il convient de rester dans l'ignorance, à ce prix est la révélation.

Ce qui permet aux mécréants dans mon genre de marcher librement avec lui et ses personnages, et de partager pleinement, dans toute son ampleur, la mystérieuse révélation finale, cette entrevision d'un ailleurs dont Dhôtel nous dit, dans son ultime nouvelle :

On en fait un pays absolument étranger alors qu'à chaque instant il est à côté de nous et à notre portée pour ainsi dire.

André Dhôtel |

Il y a dans les romans de Dhôtel une incroyable exubérance végétale. Ses personnages ne cessent d'arpenter prés et bois, et lui-même connaît le moindre brin d'herbe par son prénom. Les animaux restent un peu en retrait. On voit souvent tourner un oiseau de proie dans de grands ciels bleus, mais je ne crois pas que notre homme ait beaucoup parlé des corneilles.

J'aime les corneilles. Je n'aime pas les pies (l'une d'elles m'attaqua un jour dans le bois de Verrières) mais je ne peux rencontrer une corneille, là-haut dans le Parc, sans un pincement au cœur de tendresse non partagée.

Je me confesse : il y a soixante ans, sale petit con, j'ai chassé la corneille avec une méchante carabine. Sans en toucher une seule, mais je me dis que depuis, sans doute, elles se donnent le mot et m'ont collé sur leur liste noire à jamais.

Pour me faire pardonner je chante leurs louanges et lis des ouvrages à leur gloire. Par exemple, Vivent les corneilles, sous-titré Un plaidoyer pour une cohabitation responsable, chez Actes Sud. L'auteur, Frédéric Jiguet, est un scientifique de pointe, très officiellement chargé d'améliorer la cohabitation entre corvidés et humains.

Car les corneilles posent problème : on les accuse d'abîmer les pelouses, d'attaquer les bébés dans leurs poussettes, que sais-je encore, et on en tire prétexte pour les exterminer. En France, chaque année, on tue un million de corneilles et de corbeaux. La libido perverse des chasseurs, ces grands malades, ne tolère aucun frein.

L'auteur détaille ici les patients et ingénieux efforts des scientifiques pour mieux connaître ces volatiles, leurs coutumes, leurs itinéraires, et de limiter du même coup les nuisances. Il s'avère que la destruction de ces prétendus nuisibles coûte plus cher que leurs déprédations, mais qui a dit que nous vivions dans un monde logique ? Les corneilles le sont peut-être plus que nous. L'ouvrage, en tous cas, met en lumière leur intelligence en même temps que la pesante connerie des beaufs à cartouchière.

Cependant, sans vouloir détourner quiconque de ce livre salubre, je regrette un peu qu'il n'insiste pas plus sur les prouesses intellectuelles de ces oiseaux d'exception, et n'étudie pas leur langage, très élaboré paraît-il, dont j'ai fait mon prochain chantier linguistique. Quand deviendrai-je le premier traducteur du cornélien en français ?

La corneille noire. |

Oiseaux noirs, roman noir, on a les transitions qu'on peut. L'Américain Dennis Lehane est désormais bien connu de ce côté de l'Atlantique, après une douzaine de polars à succès dont Shutter Island et Mystic River, tous deux portés à l'écran.

Mystic River donc (Rivages Noir). Boston, 1975. Trois garçons, trois potes, quelque chose de terrible arrive à l'un d'eux. Vingt-cinq ans plus tard, ils ne sont plus copains et quelque chose de terrible arrive à la fille de l'un d'eux. Un scénario d'une habileté terrible lui aussi — presque trop, mais on ne va pas bouder son plaisir. Une histoire pleine de violence, les USA veulent ça, mais c'est une violence désolée, sans complaisance, qu'accompagne la conscience d'un destin écrasant et une culpabilité qui ne l'est pas moins.

Il éprouva encore une fois ce sentiment familier de tristesse, celui qu'il avait l'impression de porter en lui du plus loin qu'il s'en souvienne, cette conscience d'une tragédie appelée à se produire dans le futur, d'une tragédie pesante tels des blocs de calcaire.

Mais si l'amitié prend ici quelques vieux coups, l'amour, lui, se porte bien, qu'il soit filial ou conjugal.

J'admirais le mois dernier l'anglais puissant de Cormac McCarthy, pas très bien servi par la traduction ; ce mois-ci, Lehane se révèle un maître lui aussi, et cette fois la traduction est à la hauteur :

Il se réveilla avec l'impression que le rêve circulait en lui comme l'huile de moteur dans une voiture, disséminant des saletés au coin de ses paupières ou sur sa langue.

Ou bien :

Le marshal Burden avait vingt-neuf années de service à son actif, et chacune avait gravé son empreinte sur lui. Il avait le regard éteint d'un homme qui en a appris beaucoup plus qu'il ne l'aurait voulu sur le monde et sur lui-même, et quelque chose dans la façon dont se mouvait son grand corps mou laissait supposer qu'il avait envie de reculer plutôt que d'avancer, comme si ses membres étaient en guerre avec son cerveau, et comme si son cerveau n'attendait que le moment de battre en retraite.

Traduction sans esbroufe ni timidité, simple et juste, merci Isabelle Maillet.

Mystic river, de Clint Eastwood (2003) |

Après ce gros livre éprouvant, quelque chose de léger pour se remettre ? Alors Souvenirs en pagaille, du cinéaste Pascal Thomas, aux éditions Séguier.

Auteur en cinquante ans d'une vingtaine de films inégaux mais souvent pleins de charme, Les Zozos, Pleure pas la bouche pleine, Confidences pour confidences, Celles qu'on n'a pas eues, La Dilettante, Mercredi folle journée..., Thomas est un bon vivant un peu cossard, flambeur et rigoleur, qui a un tas de choses à raconter, d'autant qu'avant de filmer il fut journaliste spécialiste en interviews. Il a rencontré tout le monde, pris des cuites avec John Ford et Peter O'Toole, a fricoté avec Bové et Bolloré. Son cinéaste préféré, c'est Jacques Rozier, excellent choix. «On se sentait tellement bien dans son film», dit-il d'Adieu Philippine à ses interviewers Alain Kruger et Jean Ollé-Laprune (il a eu la flemme d'écrire son bouquin tout seul). Ses films, c'est pareil : même un peu ratés, on s'y sent bien, ils sont chaleureux, spontanés, vivants. Comme le fut leur tournage sans doute : un tournage, pour lui, c'est «un moment de vie intense à partager».

On lui pardonne aisément son petit côté réac (il n'a rien compris à 68), comme on pardonne au vieil oncle qu'on aime inviter à dîner car il raconte si bien les histoires, et qu'il est plutôt joyeux :

Longtemps, le matin, je me suis réveillé avec ce bonheur absolu d'être au monde. On peut y voir, y trouver une des raisons pour lesquelles il y a peu de noirceur dans mes films.

Parmi ses auteurs de chevet, «Maupassant, Simenon, Guitry, Aymé et bien d'autres.» Il adore le poète Jean Follain, il est donc mon ami.

Lui-même se qualifie, sans fausse modestie, de «petit-maître». C'est bien vu. C'est déjà beaucoup.

Et puis dans son livre aussi, on se sent bien.

Ah ! Pleure pas la bouche pleine... |

Un qui aura passé sa vie à la raconter, c'est Stendhal. Vie de Henry Brulard est un must, Souvenirs d'égotisme un may, quant au Journal il fera plutôt le bonheur des beylistes ardents. L'auteur le commença à vingt-quatre ans et le poursuivit de manière erratique, l'écrivant visiblement pour lui-même — ce qu'il fait toujours, à vrai dire, c'est même l'un de ses charmes, mais là il pousse, il fonce et ne fait rien pour nous éclairer.

Le jeune Henry Beyle, au début, n'est pas ce qu'on attendait : fan de théâtre amateur, il s'imagine en futur auteur dramatique à succès et se fixe un programme d'écriture précis jusqu'à ses cinquante ans, avec un Art poétique, une Histoire de Bonaparte et une Histoire de la Révolution française !

Il nous amuse avec ses résolutions naïves, nous agace avec les mots anglais (pleins de fautes) dont il parsème sa prose. Il déteste Hamlet, et Chateaubriand selon lui sera vite oublié. Passons.

L'un des trois grands moments de sa vie, c'est «Adèle s'appuyant sur moi au feu d'artifice de Frascati, en l'an X, je crois». Un grand sentimental, le cher Henry, un sentimental qui cependant écrit sec — bel exploit qui le rend doublement aimable.

Et puis je note avec délectation et gratitude cette phrase :

On découvrirait demain que Cervantès était le plus odieux scélérat, que cela n'ôterait pas un grain de mérite au Don Quichotte.

Elle fera grincer des dents, j'espère, à nos chevalier.es blanc.hes d'aujourd'hui, qui veulent brûler les œuvres des créateurs au comportement condamnable. (Il ne resterait pas grand monde... Sainte Thérèse de Lisieux peut-être ?)

Henry Beyle... |

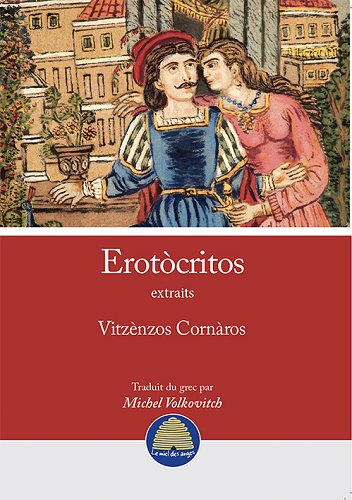

La page de poésie du mois sera mieldesangesque et copieuse : nous publions ce printemps deux ouvrages qui comptent beaucoup pour notre petite maison.

Notre siècle et celui d'avant étant abondamment servis dans notre catalogue, il est temps d'aller plus loin dans le passé. Voici donc Erotòcritos, de Vitzènzos Cornàros, poète crétois contemporain de Shakespeare et Cervantès. Cet immense poème d'amour fou, alliance harmonieuse entre tradition populaire et poésie lettrée, longtemps méprisé par les élites, puis réhabilité de façon éclatante, est aujourd'hui vénéré par tous les Grecs. Il en existe deux versions françaises intégrales, publiées il y a vingt ans : l'une en prose, plate et insipide, l'autre en vers boiteux et rugueux. Un nouvel Erotòcritos s'imposait. Nous donnons un quart seulement de l'ensemble, soit 2500 vers tout de même.

La belle Arétuse et le vaillant Erotòcritos, aussi jeunes que Juliette et Roméo, et non moins épris, sont longuement séparés. Elle est en prison quand on lui annonce qu'il va mourir. Elle s'écrie :

Si j'apprends qu'il est mort, aussitôt, tout à l'heure,

je prendrai pour époux un poignard dans le cœur.

Ces deux oiseaux qui s'aiment, leur chant plein de tendresse,

sont signe que je vais me marier dans l'Hadès.

Qu'ils soient venus nous voir en ce lieu ténébreux

nous annonce un mariage aux enfers caverneux.

Mon témoin, ce sera la Mort, maître sous terre,

les vers seront ma dot, ma tombe le notaire,

les araignées ma robe ; mon palais sans lumière

aura, pour lit de noces, la crasse et la poussière ;

pour nous bénir, au lieu d'un père et d'une mère,

nous aurons les ombres des morts et leurs prières.

Les deux tourtereaux... |

Moi qui traduis les vers en vers depuis toujours, j'ai subi récemment deux chocs.

Le premier, c'est de voir ma traduction des poèmes de Kavvadìas officiellement interdite au profit d'une autre version (cala)miteuse, en vers libres informes où grouillent les contresens.

La seconde : un article universitaire, découvert par hasard, présentant ma pratique versificatoire comme traductologiquement incorrecte et ringarde.

Que de nombreux traducteurs français traduisent la poésie comme une version d'agrégation, je le sais depuis laide lurette, mais après cette blessure douloureuse, cette piqûre d'épingle a été la goutte d'eau qui met le feu aux poudres.

J'ai donc rédigé une défense et illustration de la traduction en vers, revisitant mes travaux passés (Cornàros, Cavàfis, Karyotàkis, Sefèris, Kavvadìas, El?tis, les haï-ku de Vlavianos, chants populaires, rebètika, chansons modernes), et pour montrer que je ne suis pas un hurluberlu solitaire, j'ai fait appel à douze grands traducteurs français actuels, eux aussi versifiants : Jacques Ancet, Camille Bloomfield, André Markowicz, Marc Martin, Guillaume Métayer, Jean-Luc Moreau, Françoise Morvan, Jean-Gaspard Pálenícek, Alexandre Pateau, Danièle Robert, Pierre Troullier, Pierre Vinclair. (Pardon à ceux que j'aurais dû inviter aussi.) Chacun m'a donné un court échantillon de son travail, accompagné d'un commentaire. Le tout s'intitule Traduire en vers ?, le point d'interrogation étant purement rhétorique.

On devrait en parler fin juin au prochain Marché de la poésie, où cinq d'entre nous interviendront. Et sans doute avant.

On se sent moins seul ! |

Du poème à la chanson, il n'y a qu'un pas, et les Goguettes, c'est tout un poème.

J'ai déjà dû en parler, de ces quatre lascars, qui écrivent leurs textes et les interprètent avec un talent ébouriffant. Ils prennent dans le répertoire une chanson bien connue et lui collent des paroles parodiques. «Puisque vous partez en voyage» devient ainsi «Puisque vous pointez au chômage»... L'actualité politique est ainsi passée en revue à coups de jeux de mots qui tuent. C'est du grand art. On se délecterait de simplement les lire, ces textes. Mais ils les chantent en plus, avec une sacrée pêche.

Je les ai découverts sur youtube au moment du confinement, dans des clips astucieusement mis en scène. Il n'y avait alors qu'une douzaine de titres ; on doit désormais approcher de la quarantaine. Youtube, très bien, mais les voir sur scène, c'est encore mieux ; ils tournent actuellement dans toute la France.

Clémence, Stan, Aurélien, Valentin |

Un mot sur Aya Nakamura dont on parle tant. On dit partout que c'est actuellement la chanteuse francophone la plus écoutée, et pour moi qui la trouve nullissime à tous points de vue, paroles, musique, interprétation, ça ressemble à un superbe canular ! Les gens de droite hurlent parce ce qu'elle est noire, banlieusarde et qu'on ne comprend rien aux paroles, d'autres la trouvent nulle mais se taisent de peur d'être catalogués racistes, misogynes et vieux cons, mais quand on parle d'en faire la voix de la France pour les Jeux olympiques, au fond pourquoi pas ? Ce serait rigolo, et le grand cirque qu'on nous prépare trouverait en la nouvelle star une tête de gondole à sa mesure.

Aïe... |

L'actualité n'est pas toujours aussi marrante, hélas. Nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux, à trouver sinistre la France franchouillarde de M. Macron et de nos vrais maîtres derrière lui. Tout ce qui vient de l'Élysée, mais aussi du pays profond, exhale une puanteur effrayante. Ces derniers jours, plus précisément, ça sent le fumier... Notre patron, ce n'est pas le petit président de la République, mais celui de la FNSEA. Installons-le tout de suite à l'Élysée, que ce soit clair pour nous tous.

La décroissance, n'en parlons même pas. Une France un peu plus verte ? Impossible. Amis écolos, on n'y arrivera jamais. Il ne faut pas cesser de se battre, mais comment trouver la force d'espérer ? Face aux Goliath de l'agro-business que soutiennent ceux de la banque et de l'industrie, nous ne sommes que des petits nains attendrissants.

Arnaud Rousseau, président de la FNSEA |

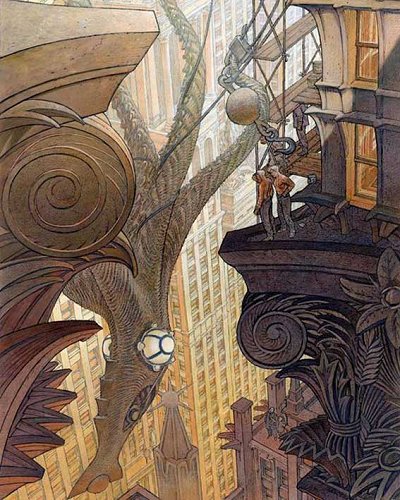

Lire sera sans cesse davantage un soin palliatif. Évadons-nous donc avec, c'est le moment, notre page BD. Elle embarque une fois de plus avec Le retour du capitaine Nemo du fameux tandem Benoît Peeters aux textes et François Schuiten aux images. Ce quatorzième épisode de la saga des Cités obscures ajoute un voyage extraordinaire à ceux de Jules Verne. Un homme frappé d'amnésie erre aux commandes de son nauti-poulpe, mi animal, mi-machine ; au début c'est le capitaine Nemo, à la fin il devient Jules Verne retrouvant sa bonne ville d'Amiens, en fait je n'ai rien compris et c'est bien ainsi, fasciné que j'étais par les dessins de Schuiten, d'une splendeur vertigineuse comme toujours.

Avec en annexe, quelques pages sur la relation entre l'auteur et son éditeur Hetzel, et des illustrations de Schuiten sur l'étonnant Paris au XXe siècle du grand Jules, paru posthumément juste avant la fin dudit siècle !

Splendeur... |

Page cinéma minuscule ce mois-ci. Deux films seulement, mais deux bons — moins on en voit, moins on a le droit de se tromper.

La salle des profs, film allemand d'Ilker Çatak, sorte de machine infernale où une jeune prof irréprochable se voit peu à peu mise au ban, où une communauté progressiste et sympathique, avec les meilleures intentions du monde, se transforme en enfer.

Et puis Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, sans doute son film le plus délirant, ce qui n'est pas peu dire, et pas le moins réjouissant.

L'un des héros... |

Au programme en mai, Saint-Simon, Joyce, Tesson, Lantéri, Kerangal, Montherlant, Pelaez & Le Bihan.

Will, Franquin, Delporte, L'envoûtement du Népenthès. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Si vous cherchez à décrire la vérité, laissez l'élégance au tailleur.

Le contenu des livres change, pareil aux fruits et aux vins qui mûrissent dans les caves.