Tiens, connais pas, celui-là.

BRÈVES

N°243 Janvier 2024

Sur la couverture d'un vieux livre échoué je ne sais comment dans la cave, ce nom : Marcel Bisiaux.

Qui se souvient de Marcel Bisiaux ?

Moi ! Mais pas à cause de ses romans. Il tenait jadis dans la Quinzaine de Nadeau une rubrique inventée par lui, sans précurseure autant que je sache et sans descendance non plus, intitulée superbement Gastrosophie. Bisiaux était une fine gueule et un cordon bleu. En 1990, il invita à dîner Nadeau et Anne Sarraute, l'auteur grec Georges Cheimonas, Loùla Anagnostàki sa femme, ma compagne Michèle et moi, et bien que la bonne bouffe m'indiffère je m'en lèche encore les doigts.

Bisiaux est mort soudain quelques semaines plus tard.

De lui, je connais seulement des recueils de textes d'écrivains compilées par lui et sa femme, Catherine Jajolet, chez Pierre Horay : 40 écrivains parlent de la mort, À ma mère (40 écrivains parlent de leur mère), Chat plume (60 écrivains parlent de leurs chats). Et voilà que le disparu ressuscite avec Les petites choses, roman, paru en 1955 chez M. Gallimard dans un petit volume de la Collection blanche devenu jaune avec le temps.

Les petites choses en question sont les menus événements de la vie d'un homme qui pendant des mois, des pages et des pages rêve de se mettre à écrire un livre et ça ne vient pas. Pas très glamour, le type. Il en est conscient :

Apparemment et depuis bien longtemps je suis un pauvre type.

Je m'ennuie avec les femmes que je n'aime pas. Plus encore avec celles qui m'aiment.

Bourré de contradictions, il mène une vie sociale intense et se plaint sans cesse de n'être pas seul. Il alterne ennui et exaltation. Il vénère l'acte d'écrire et le fuit. Ses amours ? Compliquées, décevantes. Il bosse vaguement entre deux périodes vacantes. Bref, c'est l'un de ces anti-héros qui peuplent de loin en loin les livres, certains auteurs étant attirés, semble-t-il, par ce défi : comment intéresser au manque d'intérêt ?

L'histoire est poussive au début, et par la suite, malgré certaines péripéties savoureuses, la finesse de certaines analyses — les humeurs changeantes de l'anti-héros, les comportements déroutants de ses proches — et quelques scènes dont l'étrangeté sonne juste et fort, l'histoire patine un peu plus d'une fois, victime de son ambition excessive : donner des couleurs au gris. Mais moi, de mon côté je tiens à aimer ce livre, et pas seulement pour remercier Bisiaux de son balthazar : je n'aime pas ne pas aimer. C'est toujours un bonheur d'aimer un livre, surtout quand on a l'impression d'être seul au monde à le lire, ce trésor caché. C'est mon regard qui le ramène à la vie ! Et quand le ressuscité semble à nouveau défaillir, la lecture vire à la séance de respiration artificielle.

Eh bien non, ce n'est pas un chef-d'œuvre — cela se saurait tout de même. Et pourtant, je ne regrette pas mes efforts. Il existe, ce personnage, agaçant par son perpétuel tangage, mais attachant, y compris par ses faiblesses et ses échecs. Je referme donc ces Petites choses avec le sourire de qui a fait sa B.A. et payé sa dette : cette fois, c'est moi, trente ans après, qui ai nourri Bisiaux.

Tiens, connais pas, celui-là. |

Avec Léonce Bourliaguet (1895-1965), c'est un peu pareil : je dois être à peu près seul à me souvenir de lui — malgré ce nom inoubliable, délicieusement vieillot. Nous n'avons pas dîné ensemble, je ne l'ai même jamais rencontré, mais je l'ai connu dans mon enfance par l'un de ses livres, Pouk et les loups-garous (1955), charmé au point de le relire un demi-siècle plus tard avec joie. Et de lui consacrer un Journal infime en 2002. Je reviens à lui aujourd'hui avec un autre roman, Quatre du cours moyen, son opus 1 semble-t-il, déniché d'occasion dans l'édition originale de 1934.

Bourliaguet, enseignant toute sa vie, auteur prolifique, fut une star dans les années 50 et 60 — la rue où il vécut, à Malemort-sur-Corrèze, porte son nom —, avant de tomber vite en désuétude.

Nous sommes là il y a bientôt cent ans dans un village paisible de la province profonde.

Le progrès, qui entraîne le reste du monde à une allure insensée, n'aboutit à la Mardondon que sous la forme de ces mourantes vaguelettes qui annoncent aux hôtes d'un bord du Touroulet que des sarcelles ou des canards sauvages se chamaillent sur l'autre bord.

Quant au train,

il ne déraillait que sept ou huit fois l'an, sans jamais tuer personne.

Quatre garnements font gentiment les fous sous l'œil de leur instituteur, homme sentencieux mais débonnaire, double probable de l'auteur qu'il égale en bonhomie malicieuse. Des péripéties drolatiques s'enchaînent, un peu naïves parfois, dans une langue simple, mais savoureuse où certains mots («jambes redindaines») sentent bon le terroir. Un autre observateur pourrait donner du même village une image bien plus sombre, mais ce bon M. Bourliaguet à l'œil indulgent — même s'il ne cache pas tout des querelles villageoises et des secrets honteux. Bien sympathique, cet homme-là. Exemple :

Observer un animal d'un œil ami est une des plus grandes joies que puisse s'offrir un homme intelligent.

Ces romans oubliés ne déchaîneront plus l'enthousiasme des jeunes d'aujourd'hui et demain, mais ils gardent de quoi charmer certain vieux gamin, lequel espère bien en lire d'autres encore du même auteur, un jour, avec un sourire attendri.

Les quatre garnements. |

Restons dans la nature avec Des bienfaits du jardinage, de Patrice Robin (P.O.L, 2016). Ce Robin des jardins n'est pas un professionnel de l'horticulture, mais un écrivain qu'une résidence d'écriture amène dans un hôpital psychiatrique pratiquant l'hortithérapie. Car — le sait-on assez ? — les plantes nous soignent quand on les mange ou les boit, mais tout aussi bien quand on s'active à les faire pousser.

L'auteur partage les activités jardinatoires des patients, les fait parler (ou essaie), mais cela n'est qu'une moitié de son livre : voyant sa mère, atteinte par Alzheimer, sombrer lentement dans la folie, il nous raconte en parallèle ses tentatives de dialogue avec eux et avec elle, dans l'espoir

qu'écrire sur eux me permettrait d'écrire aussi sur elle et ainsi, peut-être, de ralentir notre irrémédiable éloignement.

Il y a donc là une double thérapie : celle des jardiniers, et celle que l'auteur pratique sur lui-même, apaisé peu à peu par la beauté du jardin.

Les pages qui décrivent les états de démence, avec une empathie dénuée de voyeurisme, sont parmi les plus fortes d'un livre sans doute pas follement original, écrit avec une simplicité bienvenue, quoique un peu terne, où les phrases à retenir, à la gloire du jardin, ce lieu magique, ne viennent pas de l'auteur :

Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. (Christian Bobin)

Il pousse plus de choses dans un jardin qu'on n'en a semé. (Proverbe serbo-croate)

Sortir du lit les malades. |

Folie (suite). Avec L'élargissement de l'Autrichien Robert Menasse (Verdier), livre de cette année, fort bien traduit semble-t-il par Philippe Giraudon, c'est un vent dément qui balaie toute l'Europe, ses capitales principales, Tirana surtout, cœur de ce roman. L'Albanie, en effet, frappe à la porte de Communauté européenne et compte, pour embellir son image, sur un casque du XVe siècle, lequel ne cessera de disparaître et réapparaître au fil d'une intrigue rocambolesque à plaisir.

Voilà une fiction savoureusement farfelue, mais la réalité sous-jacente n'est pas moins folle, dans un sens plus sombre, avec les horreurs passées de la dictature albanaise ou les dessous puants de la politique internationale. Emblématique à cet égard, la visite d'un musée de Tirana où l'on expose l'impressionnant attirail qui permettait au dictateur d'espionner ses sujets. Tout ce matériel est japonais, allemand surtout.

La République fédérale avait fourni jusqu'au bout à l'Albanie stalinienne des engins qui étaient alors le dernier cri de la technique. (...) Les anciennes puissances fascistes de l'Axe étaient devenues d'innocents partenaires commerciaux du régime de terreur de l'Albanie communiste.

Mais le plus beau, c'est évidemment l'Albanie, sujet en or, avec son ubuesque dictature d'hier mais aussi ses coutumes ancestrales, vendetta, code d'honneur et autres, encore vivaces nous dit-on dans certains coins reculés, sans oublier ses mafias très actuelles, parmi les plus cruelles qui soient, ni son premier ministre (fictif ?), ancien basketteur, caractériel, déjanté grave.

La presse a porté aux nues L'élargissement avec un enthousiasme sans doute excessif : l'auteur s'attarde, s'écoute écrire, il faudrait resserrer tout ça. Mais ne boudons pas trop. On savoure tout du long son ironie féroce, et la croisière finale, naufrage total, donne au livre une fin vengeresse, d'une somptueuse bouffonnerie.

L'Albanie à l'Enver |

Presse louangeuse également pour Partout le feu, premier roman d'une jeune auteuse, Hélène Laurain, chez Verdier là encore. La jeune héroïne vit, comme Laurain, en Lorraine, «région triste comme une salle de cinéma vide». Après de brillantes études, elle a déprimé, décroché, vit de petits boulots, ne peut pas blairer sa sœur, son beauf de beau-frère, la société en général, et plus que tout l'état de la planète l'angoisse, on la comprend. Alors, avec sa bande de copains, elle se bat. Le roman s'ouvre sur l'attaque d'une centrale nucléaire et se referme sur le spectacle d'une immolation par le feu.

On nous parle aussi des incendies qui se multiplient sur la planète — prolifération symbolique. Oui, partout les feux. La vision sombre, apocalyptique du livre est portée par une langue orale pleine de vigueur, semée de quelques trouvailles bien senties, et ce qui m'a fait lire ce premier livre, c'est justement sa forme : le roman tout entier est écrit en vers libres (ou faut-il dire en prose coupée ?).

Le premier grillage on le passe à l'échelle comme prévu

on essaie de stabiliser la moquette sur les barbelés

on glisse dessus

comme ça

on se ramasse comme des merdes de l'autre côté

à part Dédé qui galère à se relever ça marche ça fonctionne

on est tous passés en environ une minute

le deuxième grillage

faut l'ouvrir

la disqueuse de Taupe et de chaque côté les pinces

agrandissent le trou

c'est comme dans du beurre

désormais

chaque geste est limpide

Vite vite vite Taupe dit on entend la sirène de la police

Cette disposition, quand la lecture à haute voix la respecte, amène à faire des pauses, soit (selon le contexte) pour mieux scander les phrases, leur ajouter du vivant, du haletant, soit pour freiner un peu, laisser sonner les derniers mots, aérer un peu une ambiance étouffante. Expérimentation intéressante — pas si nouvelle en fait, il y a là toute une mode qui se répand, chez les Anglo-saxons surtout. La difficulté, c'est de maintenir la tension dans la durée. Ici, en raison peut-être d'un saucissonnage excessif, le dispositif ne me semble pas tout à fait convaincant : les passages forts alternent avec d'autres plus laborieux. N'empêche : Le feu partout vaut le détour et son auteuresse mérite qu'on la suive ; espérons seulement que la prochaine fois elle nous évitera la page de remerciements à papa maman et les copains, terriblement cucul-la-praline. Je sais, c'est la mode...

De qui ce feu ? |

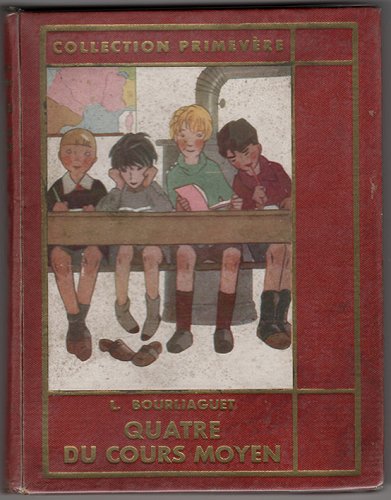

Certaines lectures sont de vrais voyages, et depuis bientôt soixante ans je remets à des jours meilleurs l'embarquement dans Les Thibault. Un grand lecteur qui se respecte peut-il mourir sans avoir affronté l'imposant chef-d'œuvre de Roger Martin du Gard ? Ne tardons pas.

Comme prévu, c'est du solide. 1800 pages de Pléiade, un déluge de péripéties étonnamment variées vécues par des personnages très divers. Se détachent trois figures, trois Thibault : le père et ses deux fils, différents les uns des autres, mais qui partagent une même conscience de leur valeur. Comme le dit l'un des frères :

Moi, partout où j'ai passé, au collège, à la Faculté, à l'hôpital, partout, je me suis senti un Thibault, un être à part, je n'ose pas dire supérieur, et pourtant si, pourquoi pas ? oui, supérieur, armé d'une force que les autres n'ont pas.

Le père est le plus supérieur de tous, confit en dévotion et en orgueil de classe, «empesé de certitude», tyrannique, écrasant. Ses fils, eux, ne partagent pas du tout son conservatisme. Mais, chose remarquable, tous ces personnages ne sont pas tout d'une pièce, comme ceux de la plupart des romans : ils évoluent, changent parfois de sentiments, ou d'opinion, d'un jour à l'autre ou d'un moment à l'autre, et le regard de l'auteur ou des autres personnages sur eux peut changer aussi : l'auteur ironise à l'occasion aux dépens de l'un des fils, a priori plutôt sympathique, lequel est attendri à l'occasion par son père que pourtant il rejette.

Il y a là des trésors de finesse dans sa dissection des états d'âme, témoin cet exemple entre tant d'autres :

Et, appuyée au mur du jardin, serrant la chienne entre ses bras, elle éprouvait une si poignante mélancolie, tant de rancœur contre elle ne savait quoi, tant d'espérance sans but, qu'elle leva la tête vers le ciel constellé, et souhaita, pendant quelques secondes, de mourir avant d'avoir essayé de vivre.

L'auteur se documente avec la minutie la plus extrême, selon la tradition. Il sait tout, il perce à jour les pensées d'un personnage après l'autre, y compris dans une même scène, et c'est bien commode ce coup du narrateur omniscient, mais en l'occurrence il me gêne un peu : l'auteur s'interpose entre moi et le personnage qu'il me montre, il fait de moi un spectateur, alors qu'en partageant le regard d'un personnage-narrateur, je m'identifie à lui et deviens davantage acteur.

Mais comme elle est sombre, cette saga familiale hantée par la maladie et la mort. L'agonie du père Thibault, en particulier, atroce physiquement et moralement, est plus interminable encore qu'insoutenable, et c'est sans doute le seul moment où l'on s'ennuie. Cette mort pourrait fournir une fin possible, le grand thème du livre étant la mort d'une époque, et c'est pourquoi je m'en tiendrai là. Restent mille pages ! C'est trop pour moi. Marathonien jadis, en tant que lecteur l'endurance m'a toujours manqué. J'ai calé dans Guerre et paix à cinquante pages de la fin, abandonné la Chronique des Pasquier de Duhamel sans lire les trois derniers volumes, et quitté Les hommes de bonne volonté de Jules Romains après quelques lignes.

L'édition originale... |

La poésie, en principe, c'est plus court (encore que...)

Voici, pour souffler un peu, un petit volume de la collection Poésie 1, qui vécut entre 1967 et 2007. Ces fascicules qui coûtaient le prix d'un ticket de métro eurent pendant longtemps un grand succès. Le n°31, de 1973, est consacré à La poésie française de Suisse.

Drôle d'idée d'inviter là Rousseau et Amiel, et Cingria, adulé par certains, me reste opaque une fois de plus, mais je découvre avec bonheur, par exemple, le post-baudelairien Henry Spiess :

Enfin j'ai peur du feu, des miroirs, des aiguilles,

du jour et de la nuit, des vivants et des morts,

des regards de la femme et du rire des filles,

et j'aurais peur de Dieu si j'y croyais encore.

Je retrouve plus loin la plénitude solaire de Gustave Roud, tant admiré par Jaccottet, et la démence douloureuse d'Edmond-Henri Crisinel — ce grand maigre sur la photo, l'air austère d'un pasteur, le front immense, qui se suicida à cinquante ans.

Cette nuit, je suis redescendu aux demeures profondes.

(...)

J'ai aimé la forêt dans des temps lointains où je ressemblais à l'écureuil agile. Maintenant la forêt me reçoit comme un hôte passager qu'elle ne reconnaît pas. Vieilli, je reviens d'un pays de ténèbres, et j'ai pris le teint de l'exil.

Edmond-Henri Crisinel (1897-1948) |

Aucun rapport entre la sombre poésie de Crisinel et les hilarantes bédés de Lewis Trondheim, si ce n'est la folie. Dans Walter, troisième épisode des Formidables aventures de Lapinot, elle gît (ou plutôt s'agite) dans l'intrigue loufoquissime où les péripéties joyeusement délirantes se succèdent à un train d'enfer. C'est une intrigue policière, avec monstres et savant fou, que l'un des personnages résume ainsi :

Le mutant de la terreur du troisième étage de l'homme du futur pourchassé par le Manoukistan et la Tchérouvie à cause de la poudre de perlimpinpin du professeur Walter.

Les personnages, comme le titre l'indique, sont des petits miquets, humains à forme animale, et cette histoire sans queue ni tête (mais à longues oreilles) dégage, comme certains rêves, une poésie intense qu'accentue encore un dessin aux courbes et aux guingois merveilleusement oniriques.

Merveilleusement... |

Dessin toujours, mais au cinéma, avec un superbe film d'animation signé Benoît Chieux : Sirocco et le royaume des courants d'air. Deux fillettes intrépides, entrées dans les pages de leur livre préféré, se retrouvent transformées en chats dans un pays fabuleux où le vent de l'imagination souffle en bourrasque. C'est d'une beauté aérienne en même temps que profonde, avec en prime un message féministe bienvenu.

Autre film, de saison celui-là : Winter Break, d'Alexander Payne, qui réunit dans un lycée privé américain désert au moment de Noël trois personnages : un vieux prof scrogneugneu, un élève mal dans sa peau et la cuisinière en chef. On va s'affronter au début, puis se rapprocher lentement, s'apprécier enfin, c'est un peu caricatural mais bien fait, tantôt émouvant, tantôt drôle, et le spectateur content repart tel qu'il était venu.

Au royaume des courants d'air |

Les pages picturales sont rares dans volkovitch.com. Il faudrait, en plus du reste, courir les musées, les expositions... L'an dernier, vu Joan Mitchell à Paris, et cette année, parallèlement, profité d'un passage à New York pour rendre visite à MM. Manet et Degas. Avec sans doute un peu moins d'ivresse, mais un bonheur intense.

La confrontation s'impose entre deux peintres à la fois si proches et si différents.

L'émotion est double : celle de rencontrer pour la première fois en vrai des toiles familières, celle d'en découvrir d'autres. L'effet de groupe joue à plein, qui enrichit chacune d'elles séparément. Ébouriffante, la série des portraits que fit Manet de Berthe Morisot (le dernier, terrifiant). Admirables, de toile en toile, les jeux de la lumière chez Manet, sur les robes blanches, et les noirs somptueux. Et puis voici Zola et Mallarmé peints par le même, qu'on dirait vivants, sortis enfin des pages du Lagarde & Michard.

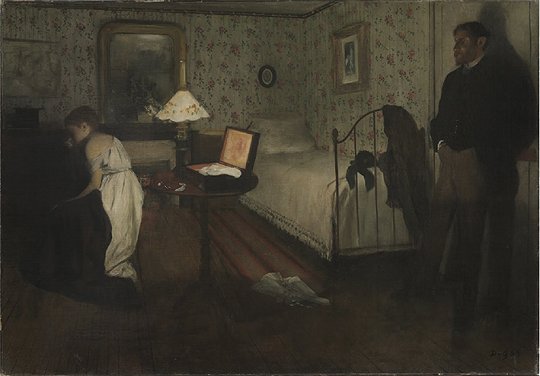

Lumières et ombres aussi chez Degas, avec le mystérieux «Intérieur», d'une force envoûtante, mais ce qui éclate le plus chez lui, c'est l'art des cadrages et du mouvement.

Le regard que nous posons sur ces deux gars est double, lui aussi : ils ont aujourd'hui l'aura des classiques, tandis que leur audacieuse nouveauté continue de nous frapper.

Quand on peut le poser, ce regard : dans les salles du Metropolitan, une foule compacte nous en séparait...

Edgar Degas, «Intérieur» (1868) |

Ce séjour aux USA, je le journalinfimerai le mois prochain. Et dans ces mêmes Brèves, on lira Montesquieu, McCarthy, Manon, Macherot, Martin (Guillaume), Jünger, Browning. Quelle macédoine, une fois de plus...

Au fait (aux fêtes ?), bonne année.

Will, Franquin, Delporte, Macherot, Un empire de dix arpents. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Pour parvenir à quelque but, c'est certain, il faut toujours derrière soi avoir un grand vide, lisse et vertical.

Seul le travail peut effacer la trace du travail.