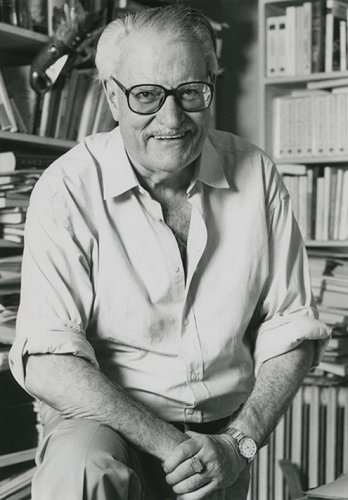

Tel que je l'ai connu dans les années 80.

BRÈVES

N°241 Novembre 2023

Ne dépendre de personne, ni des puissants ni des amis, pas davantage de partis, ou de coteries. Il n'y avait qu'à regarder autour de soi où cela menait. Qu'aucune des lignes publiées dans notre journal ne soit suspecte ! Je n'en voulais pas plus.

Et c'est ainsi que Nadeau fut grand.

Nous sommes dans l'intégrale de ses articles, Soixante ans de journalisme littéraire, aux éditions Maurice Nadeau, à la p.1657 de l'énorme tome 3. Octobre 2009. Nadeau fête le numéro 1000 de sa Quinzaine littéraire dans un article intitulé «Pari tenu». La Quinzaine tient le coup, malgré les éternels soucis d'argent, même s'il s'en faudra de peu, un an plus tard, qu'elle ne meure avant lui. Il a quatre-vingt-dix-huit ans. Son Journal en public se fait un peu plus rare, et on ne lui en voudra pas de se pencher davantage sur ses vieux compagnons de la vie ou des livres que sur les nouveaux venus — encore que. Ses proches le quittent un à un, quarante nécros dans ce seul volume, tandis que les souvenirs affluent, ravivés par les lectures. Barthes très présent. Superbe page sur Kafka. Flaubert jamais bien loin. Faisant l'éloge de Gustave Flaubert, une manière spéciale de vivre, de Pierre-Marc de Biasi (Grasset), Nadeau écrit :

Ce que l'essayiste nous dépeint c'est un monstre, et en même temps si proche, qu'on le prendrait pour ami très cher, pour un membre de notre famille.

L'année suivante il écrira :

Les relations avec un écrivain qu'on aime sont forcément intimes. Il suffit de le pratiquer assidûment pour qu'un jour vous vous aperceviez qu'il fait partie de vous, que, sans vous l'avouer, vous vous prendriez innocemment pour lui, étonné que vous êtes de l'entendre s'exprimer par votre bouche ou votre plume. J'ai parfois ce genre de relation avec Walter Benjamin.

Vila-Matas, Tabucchi, Lapouge, Plenel, des dizaines d'autres... J'aime aussi le bref éloge du réjouissant Bardadrac de Gérard Genette, «mine de réflexions», «défilé de pétards explosant avec grâce ou esprit». Encore un qu'il serait bon de relire.

En 2011, quand j'interviewe Nadeau pour ses cent ans, il a l'esprit toujours aussi vif, mais les petites misères du corps lui pèsent et il s'en va deux ans plus tard. Refermer ce livre aujourd'hui, c'est comme s'il mourait une seconde fois. Même si sa présence, dix ans après, est pour moi toujours aussi intense. Et son absence idem. Il reste à jamais l'exemple à suivre, le chemin tracé. Et au pays des livres, sans lui qui m'a soutenu, je me sens seul.

Tel que je l'ai connu dans les années 80. |

Encore un que nous quittons, snif, après des mois de fréquentation assidue. La fameuse Pléiade Feydeau se referme avec une pièce en un acte, «Mais n'te promène donc pas toute nue», de 1911.

Si la précédente, On purge bébé, versait dans la scatologie, son personnage principal étant un pot de chambre, cette fois c'est la gaudriole qui prend le dessus — ou plutôt les dessous : madame n'est pas totalement à poil, mais en tenue disons légère, sous les yeux de personnes qui ne devraient pas en voir autant. Feydeau va aussi loin que possible dans l'égrillardise, même s'il a dû reculer devant la pruderie des censeurs. À l'origine, l'héroïne piquée au cou devait dire à un visiteur inconnu : «Monsieur, sucez-moi !»

La mécanique est parfaitement au point, on se régale comme de coutume, et sous ses apparences farcesques la pièce donne de l'héroïne, qu'on suppose par moments débile, et qui ne l'est sans doute pas tant que ça, la finaude, un portrait subtilement nuancé.

Merci, M. Feydeau, pour ces treize pièces échevelées, ce trépidant festival. On en redemanderait, si en lecture les rappels étaient possibles comme au théâtre, et l'on vous quitte avec des larmes — de rire.

On s'en tient là... |

Encore un habitué de ces pages : François Mauriac.

(Les transitions dans ces Brèves, décidément...)

Je confesse une certaine tendresse à l'égard de Mauriac, mêlée à un brin d'agacement que j'ai du mal à définir. La différence entre ses idées et les miennes ne me gêne pas trop, et je me sens plus à l'aise avec le vieux chroniqueur conservateur et calotin qu'avec le romancier dans son âge mûr — bien que Thérèse Desqueyroux, relue récemment, m'ait impressionné.

Essayons-en un autre : Le désert de l'amour, qu'il publia en 1925, à quarante ans. Une drôle d'histoire : un père et un fils courent après la même femme, qu'ils n'auront pas. Le père (attachant personnage) est un médecin détruit par cette vaine passion ; le fils, petit con coincé qui va bientôt virer macho, paraît nettement moins crédible, mais la douloureuse relation entre eux deux, finement décrite, sonne juste. Ils appartiennent, on s'en doutait, à une grande famille bordelaise. Le thème de ce roman, une fois de plus, c'est le conflit entre un milieu étouffant et la passion, chacun exacerbant l'autre.

Dans ces vies rangées, dans ces vies de devoir, la passion se conserve, se concentre ; rien ne l'use, aucun souffle ne l'évapore ; elle s'accumule, croupit, se corrompt, empoisonne, corrode le vase vivant qui l'enferme.

Elle ne cesse de hanter le livre, elle semble immortelle :

Un mot avait suffi (...) pour que bougeât en lui la passion qu'il avait crue morte. Ah ! elle n'était qu'engourdie... une parole entendue l'éveille, la nourrit ; et la voici qui s'étire, et bâille, et se redresse.

La famille étouffe, certes, mais en même temps :

Tu ne saurais croire comme il fait bon vivre dans une famille... mais oui ! On porte sur soi les mille soucis des autres ; ces mille piqûres attirent le sang à la peau, tu comprends ? Elles nous détournent de notre plaie secrète ; (...) elles nous deviennent indispensables... (...) L'important, dans la vie, c'est de se créer un refuge. À la fin, comme au commencement, il faut qu'une femme nous porte.

Le docteur pense même que tous les hommes sont fous

dès qu'ils se [trouvent] seuls avec eux-mêmes et hors du contrôle d'autrui.

La tension baisse par moments sans doute, certaines pages sonnent moins vrai, mais au cours de ma lecture j'ai coché un nombre inhabituel de passages marquants à recopier. Exemple ce dernier, où le paganisme apparaît revêtu d'une trouble séduction par Mauriac, fervent catholique :

Le premier regard de Maria Cross avait décelé dans le collégien sale un être neuf. Sous la chaude contemplation d'une femme, ce corps à l'abandon fut pareil aux jeunes troncs rugueux d'une forêt antique et où, soudain, bouge une déesse engourdie.

La déesse étant avant tout la femme-démiurge, Maria Cross (quel nom !), rivale de notre Vieux Barbu, laquelle

par la seule puissance de son regard, transformait leur enfant, le pétrissait à nouveau.

Mon Dieu...

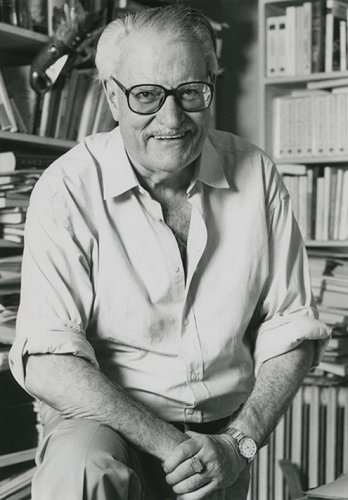

Mauriac s'envolant vers la gloire et le paradis. |

Tandis qu'il parlait d'un ton si léger, frappant le bout de sa cigarette contre le bord du cendrier, elle sentit l'étrange bête qui avait somnolé si longtemps dans sa poitrine s'agiter, s'étirer, bâiller, dresser l'oreille et tout à coup bondir sur ses pieds, et fixer un regard de désir, affamé, sur...

La passion qui se réveille ici n'est pas celle de l'amour, mais du voyage, dans un texte de 1920. Non, je ne pense pas que Mauriac ait lu cette nouvelle de Katherine Mansfield, qui n'était pas traduite alors, mais la coïncidence est curieuse. Comme si à l'époque, après le sommeil de la guerre, quelque chose renaissait et remuait à nouveau.

J'avais retrouvé Ms Mansfield il y a quelques mois avec délices, et comment ne pas y revenir ? La nouvelle en question, tirée de Bliss (Félicité), c'est «Un pickle à l'aneth», dans la traduction gourmée du couple Delamain. «A dill pickle», cela sonne tellement mieux ! Il eût fallu trouver quelque chose d'aussi piquant.

Un homme et une femme se sont aimés, se sont perdus de vue, se retrouvent par hasard, non, ils ne se retrouvent pas, ils n'y arrivent pas, elle s'en va, et ces six pages qui chatoient entre sourire et mélancolie, sarcasme et tendresse, sont un régal à chaque ligne, l'acuité du regard accompagnée par la finesse de l'écriture.

Le tout début :

Et puis, après six ans, elle le revit.

(...)

Elle s'avança vers lui. Il ferma les yeux un instant, puis quand il les ouvrit de nouveau, sa figure s'éclaira, comme une pièce sombre quand on frotte une allumette.

Autre délice, dans le même recueil, «La journée de Mr Reginald Peacock» : un chanteur passe une excellente journée à donner des leçons de chant à des dames folles de lui. Une merveille d'ironie suave, de vacherie sucrée :

Quelle idée enchanteresse ! Quel génie que ce Mr Peacock ! Elle sépara ses jolies lèvres, et commença à chanter comme une pensée.

(Autrement dit : Ses jolies lèvres s'ouvrirent, et elle se mit à chanter, telle une fleur. Une pensée ! Quelle maladresse !)

«Très bien, très bien, vraiment ! dit Reginald frappant des accords qui auraient conduit au ciel un criminel endurci. Arrondissez vos sons, n'ayez pas peur, attardez-vous dessus, respirez-la comme un parfum.»

Il faudrait lire une de ses nouvelles chaque semaine, pour s'aiguiser l'œil, l'oreille et la plume.

K.M. |

Tout ça c'était il y a un siècle, mon vieux, dira-t-on. On n'écrit plus rien ces temps-ci ?

Mais si ! Voilà, j'arrive ! Jean-Philippe Toussaint sortant un nouveau livre chez Minuit, L'échiquier, je m'y plonge en suivant la petite foule des lecteurs survivants.

Toussaint, comme tant d'autres, a eu envie de raconter sa vie, quoi de plus normal, mais pour éviter la banalité du déballage chronologique, il fallait trouver un truc. Son gimmick à lui, c'est le jeu d'échecs, l'une de ses passions.

Il écrit son livre au début des années 2020.

Le jeu d'échecs, qui refait surface dans ma vie à la faveur du confinement, pourrait non seulement me donner accès à de multiples épisodes enfouis et oubliés de ma jeunesse, mais pourrait même être une clé susceptible d'éclairer la genèse de ma vocation littéraire.

Et plus loin :

Pour Nabokov, un grand problémiste d'échecs développe les mêmes qualités qu'un grand écrivain : l'originalité, l'inventivité, la concision, l'harmonie et la complexité.

Et encore :

...je voulais que ce livre me raconte, m'invente, me recrée, m'établisse et me prolonge. Je voulais raconter mon enfance dans ce livre, dire ma jeunesse et mon adolescence, je voulais débobiner, depuis ses origines, mes relations avec le jeu d'échecs, je voulais faire du jeu d'échecs le fil d'Ariane de ce livre et remonter ce fil jusqu'aux temps les plus reculés de mon enfance, je voulais qu'il y ait soixante-quatre chapitres dans ce livre, comme les soixante-quatre cases d'un échiquier.

Ce qui est fait. Le résultat n'a sans doute pas la rigueur qu'on attendait, l'ensemble a un petit côté fourre-tout, des pages un peu convenues voisinent avec d'autres palpitantes, et celles-là aussi font problème : l'un des épisodes racontés, la vie étonnante et la mort de Gilles Andruet, s'intègre mal au reste.

Ce qui n'empêche pas le lecteur de savourer l'ensemble d'un excellent ouvrage, agréable et confortable, où l'on se sent bien.

L'auteur aussi.

«Je me sens en sécurité quand j'écris», lance-il, «douillettement enveloppé» dans le confinement. Il écrit peut-être, dit-il, «pour ériger une défense contre les arêtes coupantes du réel». Comme on le comprend. Simple bémol : quand il écrit que

la littérature faillirait si elle n'exprimait un point de vue sur le monde contemporain,

là on est en droit de rigoler sous cape en pensant (par exemple) à Saint-Simon, l'un de nos plus grands auteurs me semble-t-il, qui fut si pleinement, si superbement inactuel en son temps.

Entre Belges... (Geluck l'est aussi) |

Toussaint, traduit dans plusieurs langues, est une star, doublée d'un auteur avisé qui organise des réunions de travail avec ses traducteurs. Dominique Fabre, lui, est moins connu — même si le dossier que vient de lui consacrer l'excellent Matricule des anges ressemble à une consécration. Fabre a débuté chez Nadeau en même temps que moi, ça crée des liens, et je le suis de loin en loin depuis. J'ai adoré, par exemple, Les soirées chez Mathilde, où ce Parisien frotté de banlieue nord-est rend visite à mon ouest chévrien. Il a beaucoup écrit et son vingt-huitième opus nous ramène au cœur du Fabreland, qu'il ne quitte jamais longtemps et qui donne son titre au livre : Gare Saint-Lazare (Fayard).

Livre autobiographique, nous dit-on, intitulé «roman», va savoir et peu importe : ça sonne vrai tout le temps. Un homme vieillissant se promène dans le quartier de ladite gare, dans ses souvenirs et ses fantômes — un peu fantôme lui aussi. Il y a là un côté documentaire, choses vues, très présent, les lieux et les passants d'aujourd'hui et d'hier sont décrits avec précision, mais nous sommes en même temps avec celui qui raconte sa vie, ex-jeune homme mal aimé, fils mal aimé avant tout, dans ce qui s'avère sans cesse davantage comme un portrait de la mère et une lettre à celle-ci.

Il nous raconte certains personnages marginaux qu'il a côtoyés (si étonnants, si mystérieux que la vie devient roman), et ses blessures intimes surtout :

Parfois, la vie entière vous fait l'effet d'une mauvaise gueule de bois, on a l'impression de lire un roman bâclé, et déjà c'est fini !

On baigne dans la mélancolie, mais sans s'y noyer. L'auteur n'élève pas la voix, l'amertume reste voilée. Gare Saint-Lazare est une élégie rêveuse, d'une douceur poignante, écrite de façon simple apparemment, mais subtilement efficace, avec un usage envoûtant du leitmotiv, une narration un peu errante, flâneuse, quelque chose d'un peu défait dans les enchaînements, qui contribue fort au charme insidieux qu'on sent peu à peu s'installer.

Noté aussi cette réflexion, ô combien judicieuse :

Raconter ne change rien à ce qui a été raconté. Mais, pourtant, c'est mieux que rien. Raconter permet sans doute de raconter encore, et de se souvenir un peu mieux, un peu moins loin, un peu moins embrouillé. Ou, parfois, raconter permet de remonter encore, de se souvenir un peu pire, un peu plus loin, un peu plus embrouillé.

D.F. |

Victor Pouchet, encore un homme à suivre. Dans ses deux premiers livres, Pourquoi les oiseaux meurent et Autoportrait en chevreuil, lus et commentés ici même naguère, l'originalité des titres prépare à celle du contenu, hautement savoureux.

La grande aventure, parue il y a deux ans chez Grasset, avec une belle préface d'Hervé Le Tellier), ne dépare pas la collection. C'est un roman-poème. Une tragi-comédie, nous dit l'auteur, où une femme «régulièrement menace de partir», et un homme «se contente d'écrire des poèmes dans l'espoir absurde de l'en empêcher». On lit ses messages-poèmes, brefs et en vers libres, et l'on n'entend pas les réponses, s'il y en a.

Et la grande aventure dans tout ça ? Ce qu'on voit, c'est une série de petits événements de la vie, de sentiments souvent fugitifs, indéfinis :

J'hésite à t'appeler

pour te dire que

depuis trois jours l'ampoule

de la cuisine est grillée

Ou bien :

Dans ces longues journées intenses

je ne saurais pas vraiment dire

si je suis heureux ou bien triste

car la fatigue prend toute la place

Mais comment déterminer la taille d'une aventure ?

Peut-être que chaque jour

il y a une chose qui

mérite un poème,

un non-événement

qui laissera une trace

plus forte qu'une tempête

Pour transfigurer la réalité la plus humble, il suffit d'un regard de poète, qui fait jaillir des étincelles de la grisaille quotidienne :

Il faudrait racheter du shampooing

même si ça peut durer encore

en mettant un peu d'eau dedans

pour faire une mousse qui me paraît

une forme de vie supplémentaire

et que je n'imaginais pas

Elle est présente intensément, la poésie, dans ce grand petit livre, familière, souriante, même quand la vie fait mal, et c'est comme un secret qui de loin nous ferait signe, comme si le bonheur nous clignait de l'œil :

Et parfois je lis des choses

qui semblent écrites dans un souffle

pour moi et pour tout le monde

et qui déroulent en quelques lignes

des histoires, des pensées et tout

est réconcilié comme

lorsqu'on marche sur les chemins

et que tout apparaît sous nos yeux

sans aucun effort mais tel

qu'on ne l'a pas vraiment prévu

On dirait que le monde s'ordonne

d'une très nouvelle manière

et ces chemins forment une carte

de la montagne et des trésors

comme on en dessinait enfant.

V.P. |

Des romans-poèmes, en Grèce, autant que je sache, on n'en écrit plus depuis longtemps. Fini Homère, fini aussi le temps d'Erotòcritos, grand chant d'amour crétois, contemporain du Quichotte, que je viens de retraduire (en partie, 2500 vers seulement) avec allégresse. On pourra le lire au Miel des anges dans quelques mois, mais en attendant voici enfin

notre récolte d'automne.

Pendant quelques années nous avons publié un livre par mois, parfois plus ; la cadence va ralentir un peu. Cinq nouveautés seulement cette fois-ci.

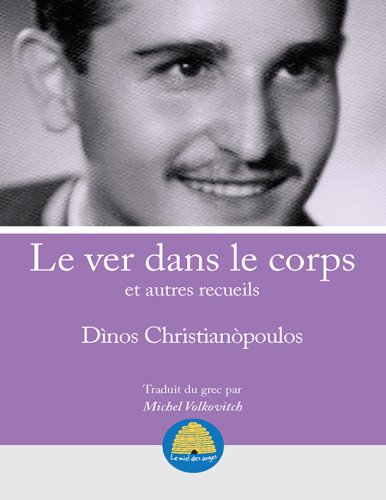

Côté poésie, Le ver dans le corps, une quasi intégrale des poèmes de Dìnos Christianòpoulos, un an après La mauvaise pente, recueil de ses nouvelles. Le poète y affiche son homosexualité, dans les années 50 et 60, face à une société grecque pudibonde, en des poèmes amoureux douloureux, provocateurs, incandescents.

Autre régal, Phrases de Pandelis Boukàlas, déjà présent dans l'anthologie des Poètes du 21e siècle (volume 5). Né en 1957, Boukàlas est l'une des grandes voix poétiques de sa génération, et j'aime en particulier les poèmes qu'il écrivit lorsque son fils mourut à vingt ans, où il retrouve les accents déchirants des anciens chants populaires.

La prose est représentée par Ilìas L. Papamòskhos, dont nous avons publié deux recueils de textes brefs, Le renard dans l'escalier et La mémoire du bois. On retrouve dans L'origine de la tristesse, son premier roman, paru cette année, la même inspiration autobiographique et, de loin en loin, les mêmes images fulgurantes.

Toujours en prose, Contrepoints, de Yènnis Efstathièdis, dont nous avions déjè publié des poèmes. Le poète est aussi prosateur, nouvelliste, essayiste, et ses très savoureuses chroniques musicales, publiées dans la presse, n'ont pas seulement charmé les mélomanes grecs : elles ont attiré è la musique classique de nouveaux adeptes en grand nombre.

Enfin, côté théâtre, bienvenue à Iàkovos Kambanèllis, la grande voix du théâtre grec à la fin du siècle dernier, dont nous donnons l'une des pièces les plus riches à défaut d'être la plus connue : Les quatre pieds de la table, où il dénoue le nœud de vipères d'une famille de grands industriels.

Le Miel des anges n'est pas une SARL, mais une simple association, structure légère qui ne l'empêche pas d'être répertoriée sur Electre, si bien que nos livres peuvent être commandés dans toutes les librairies. Cela dit pour rassurer certains...

Tous les auteurs présentés plus haut, avant Kambanèllis, étaient de vieilles connaissances, alors qu'une loi non écrite du site est la présence de nouveaux noms. Rattrapons-nous à la page BD où voici, pour la première fois... roulement de tambour... Sa Majesté Alison Bechdel ! Ses trois albums ont fait d'elle aux USA une star, papesse de la BD féministe et elgébété. Voici son dernier-né, Le secret de la force surhumaine (Denoël graphic). Il s'agit là cette fois d'une autobiographie déclarée : l'autrice y raconte en grand détail sa quête de l'épanouissement personnel, par le corps avant tout (elle va pratiquer tous les sports, de préférence violents et dangereux), mais aussi par la méditation et la lecture, avant de comprendre, épuisée, que le bonheur passe moins par le perfectionnement de soi que par la relation aux autres.

Le titre est sarcastique, bien sûr ; l'auteure s'auto-ironise avec beaucoup de lucidité, d'humour et de talent. Et pourtant, s'il n'était pas devenu difficile, par les temps qui courent, de critiquer une femme, j'oserais mettre un bémol à mes bravos. Tout cela est quand même très nombriliste, et la mise en boîte s'accompagne d'une complaisance gênante. La Bechdel s'écoute un peu trop, et la description minutieuse de l'expérience, dont les épisodes se multiplient de façon névrotique, écrasante, et difficilement crédible, donne paradoxalement au récit des allures de fiction ; l'héroïne devient une sorte de Bouvarde-Pécuchette, qui va, inlassable, de nouveaux dadas en éternelles déceptions.

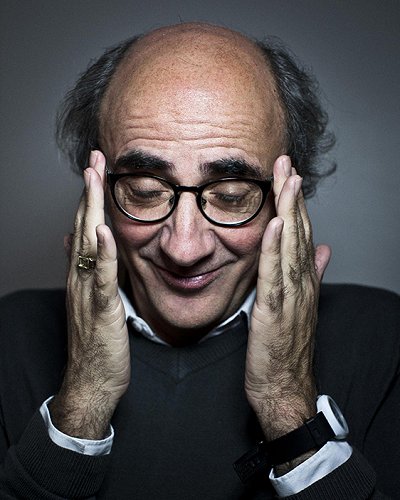

A.B. herself ! |

Un seul film ce mois-ci, misère ! La faute aux deux opérations de Carole, bénignes mais invalidantes. (Elle va mieux, merci.)

Un seul, mais quel film ! Le règne animal, de Thomas Cailley, où un homme voit sa femme, puis son fils, se changer peu à peu en animaux, tout comme de nombreux autres humains réfugiés dans une forêt et pourchassés. (Les maquillages, époustouflants.) Le sujet profond — l'éternel conflit entre les normaux et les différents — est traité habilement, mais l'on est surtout frappé par la splendeur visuelle du film. Bouleversantes, par exemple, les scènes entre le fils contaminé et l'homme-aigle qui apprend à voler. On pense aux merveilleux films fantastiques d'autrefois, les Frankenstein, Les chasses du comte Zaroff, et le plus étrange, c'est qu'en regardant ce film de 2023, j'avais l'impression d'être plongé dans un classique du genre, devenu d'un coup très ancien comme par magie.

L'homme oiseau. |

Parmi les musiques de ce mois, sur Youtube, l'un des plus rutilants opéras de Rimsky-Korsakov, Sadko, au Kirov de Moscou en 1994, dirigé par Valery Gergiev. Pour tenter d'aimer encore la Russie. (Dommage, les sous-titres : à l'opéra, bien souvent, mieux vaut ne pas comprendre ce qu'ils disent.)

Une scène de l'opéra. |

Le 1er décembre (ou plutôt quelques jours plus tard...), Modiano, Mc Ewan, Perret, Garcin & Viel, d'Azay, La Tour du Pin, Lemire.

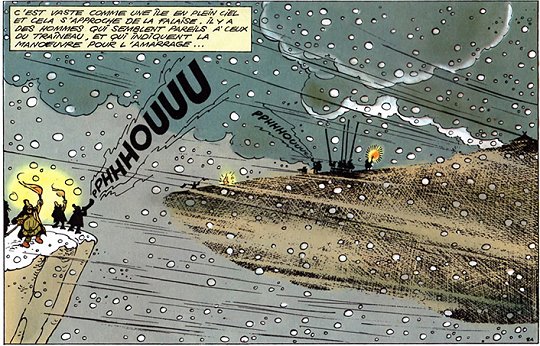

Will, Franquin, Macherot, Delporte, L'astragale de Cassiopée. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Quand on en a, on en veut.

Si tu marches vite, tu attrapes le malheur. Si tu marches lentement, le malheur t'attrape.