Mignonne, la centenaire.

BRÈVES

N°240 Octobre 2023

L'explorateur de livres qui te parle ici, bien-aimé(e) volkonaute, éprouve une affection fraternelle pour les aventuriers d'autres domaines — même quand ils relatent leurs aventures sans recourir aux mots.

Eric Tabuchi et Nelly Monnier, par exemple. Ces drôles de lascar(e)s photographient la France depuis six ans pour montrer ses milliers de visages : quatre volumes d'images sont déjà parus sous le titre ARN (Atlas des Régions Naturelles), aux éditions Poursuite.

On dirait qu'ils sont allés partout, et de préférence là où les autres ne vont pas. Ils montrent des paysages, des bâtiments surtout, mais pas de sites prestigieux, de monuments connus : on va de bourgades endormies en zones industrielles, de fonds de banlieue en cours de ferme, avec une tendresse marquée pour l'humble, le moche et le bizarre. Bicoques en tous genres, églises, hangars, silos, transfos, usines, ruines, barres et tours, burons, enseignes, boutiques fatiguées, cimetières de voitures, cadavres d'avions... Les auteurs allient avec une grâce tranquille un intérêt quasi-ethnologique pour l'ordinaire et l'amour du singulier ; la rigueur d'une recherche exhaustive et un goût pour la déconnade qui nimbe le tout d'un humour diffus.

Les quatre volumes sont présentés de façon inhabituelle — ce qui laisse pressentir une indépendance d'esprit fort sympathique : pas un seul texte, préface ou postface, à l'intérieur ; pas de page de titre, rien qu'une quatrième de couv minimale ; les noms des deux auteurs planqués dans un coin ; un classement insolite aussi, tantôt géographique (la France divisée en petites régions), tantôt thématique — c'est là qu'on trouve les pages les plus somptueuses, comme les maisons totalement recouvertes de feuillage, les tours Eiffel en miniature ou l'impressionnante collection de châteaux d'eau... On pense à cette petite merveille déjà ancienne, Les inspirés du bord des routes, de Jacques Lacarrière et Jacques Verroust.

Loués soient ces nouveaux voyageurs ! On a rarement vu aussi convaincant éloge du bancroche et du biscornu, aussi bel hymne à la beauté de l'ordinaire, et même à la beauté de la laideur — ce qui n'empêche pas de faire voir aussi la beauté tout court : la rivière de la p.228 du volume 1 (l'Aisne près de Rethel, dans les Ardennes), par exemple, est une pure splendeur. Toutes les photos sont superbes, empreintes, par je ne sais quels procédés techniques, d'une sorte de paix à la fois nette et rêveuse.

L'être humain, montré parfois de loin pour donner l'échelle, est placé ici à sa juste place : celle d'un simple faire-valoir. On a beau ne pas trop savoir que penser de nos congénères en général, et en particulier des habitants de ce pays, ARN nous fait voir mieux que jamais l'infinie richesse de ses paysages et de ses habitats. On a envie de dire, après Rimbaud : «...et j'ai un peu senti son immense corps».

Toutes les photos des quatre volumes nous attendent sur un site : archive-arn.fr, mais ce serait dommage de ne pas savourer ce trésor en grand format.

Mignonne, la centenaire. |

Et nous voici plus précisément dans la grande banlieue parisienne, à la fin des années 90, et l'espèce humaine repasse au premier plan. Une ado tout juste pubère se raconte : un père fugueur, une mère dépressive, un petit frère neuneu, des copines pré-délinquantes, la dèche, la violence et un rêve : «ne pas ramper toute ma vie pour sortir de ce trou», mais monter à Paris. Et pour se faire des sous en attendant, sucer des mecs.

Résumé ainsi, Grande couronne, roman de Salomé Kiner, paru il y a deux ans chez Christian Bourgois, semble totalement glauque, mais par on ne sait quel miracle, la jeune autrice (auteure ? auteuse ? auteuresse ?) survole ce bourbier avec une grâce inattendue. Comment fait-elle donc, cette primipare (c'est son premier bébé, elle est toute jeune), pour alléger ce qui dans d'autres mains pèserait des tonnes, pour danser sur la corde raide avec l'aisance d'un funambule ? Le récit de ses malheurs est frais, vif, souvent drôle, pailleté d'expressions heureuses :

Ma mère disait qu'il fréquentait une femme, c'est comme ça qu'elle disait, fréquenter une femme, avec trois litres d'insultes bien comprimées dans sa salive.

...le soleil se préparait pour la nuit...

Ma mère s'est accrochée à ma vocation d'avocate comme un gondolier à sa rame.

Ce moment-là, c'était un bagage récurrent sur le tapis roulant de mes rêves.

Ils appellent ça le surmenage, c'est quand à force d'assumer le ménage des autres on finit par se noyer dedans, faire des ulcères, et c'est là qu'on rajoute des préfixes à débordement.

La raconteuse, tout comme son héroïne, a une pêche d'enfer, la débutante manie les mots avec une habileté de vieux briscard, et quand j'apprends que Salomé Kiner a des racines russo-suisses comme les miennes, et qu'elle habite Vevey, berceau de mes ancêtres — je sais que je ne devrais pas, que c'est hors sujet — pour le coup je craque totalement.

Salomé Kiner |

Si l'on veut du glauque bien hard, du noir profond, alors on doit chercher côté polar. Il me faudrait un chef-d'œuvre du genre, d'un auteur qui me soit encore inconnu. On me conseille d'essayer Hervé Le Corre. Il croule sous les prix. Les cœurs déchiquetés (Rivages/Noir, 2009) en a reçu trois. Je me lance.

Un flic dont le fils a été enlevé il y a longtemps cherche encore sa trace et enquête en même temps sur le meurtre d'une femme qui laisse orphelin son fils. Les deux affaires vont se rejoindre et l'on finira par... N'en disons pas plus, d'ailleurs, on l'aura deviné : le brave gars de l'histoire, en fait c'est lui le traître.

N'étant pas familier du genre, je ne suis pas assez blindé. Mon dieu que c'est brutal. On se cogne et on se trucide à qui mieux mieux. L'auteur décrit les cadavres atrocement mutilés avec une minutie grand-guignolesque. La loi du genre, me dit-on. Le monde est cruel et il est bon de le montrer, mais faut-il se vautrer dans la violence avec tant de complaisance ? Pourquoi ce besoin d'horreur chez tant de mes congénères ?

Mais ce qui me gêne le plus, c'est moins cette noirceur, cette rudesse, que la lourdeur et la boursouflure de ce pavé cinq-cent-pagesque. On sent l'auteur de polars qui veut faire littéraire en rallongeant la sauce, alors que les Chandler et les Hammett sont devenus des grands auteurs en faisant le contraire.

Il y a quelques beaux moments, d'accord, comme

...il prit congé de Victor en lui tendant la main, dans laquelle le garçon, en levant mollement un bras maigre, posa cinq doigts flasques comme un bouquet de fleurs fanées.

Mais à côté de ça...

Ses yeux se posèrent là, oiseaux lourds et fatigués...

Dans les feuilles, un petit vent défrisait le silence...

...les têtes parfumées des rosiers qui étaient des hydres familières penchées vers lui...

...un éclat de soleil qui lui tombait dans l'œil comme un bout de verre brûlant...

...[un cadavre] pétrifié et silencieux, statue de fureur nouée de muscles et de nerfs...

Le soleil alluma sous son crâne l'éblouissement d'une migraine...

...la chaleur épaisse qui rôdait le long des façades et vibrait au ras de la chaussée telle une gélatine aveuglante...

etc. etc.

Quel écrivain ! Une pince à sucre dans une main et une truelle dans l'autre.

Je dois avouer tout de même qu'après avoir abandonné à la p. 60, puis deux ou trois fois encore, j'ai repris et tenu jusqu'au bout ! J'ai même raté une fois ma station de métro en lisant. Je voulais trop connaître la fin de l'histoire. Quel con je suis.

Faut que ça saigne, dit-on. |

Et pour changer voilà un livre court, ça repose. Bonne nuit mes doudous, novella du Grec Nikìtas M. Papakòstas, 70 pages, traduit par Clara Nizzoli aux éditions Do, cache sous son titre affectueux une histoire terrible.

Dans un village de montagne, à une époque insituable, une jeune fille épouse un jeune pope, met le feu à leur maison, puis tue chacun de ses trois enfants, meurt là-dessus et le village aussitôt la vénère comme une sainte. Effrayant village, où l'on vit dans les visions et les dévotions, où la foi vire à la frénésie, où rôdent la folie et la mort.

Et où les morts sont à peine moins vivants que les vivants.

Un homme emporte chez lui les ossements de sa mère brûlée vive et les dépose sous le lit conjugal :

Ils lui tenaient chaud. Sa mère lui tenait chaud. Et il sentait que cette chaleur parvenait jusqu'à son cœur. (...) Quelquefois il lui parlait pendant la nuit.

Plus loin :

Elle mit son oreille contre la terre. Elle entendit ses bébés qui respiraient. Calmes. Elle se calma. S'accalmit. C'étaient des fleurs, ses enfants, qui grandissaient dans la tranquillité et l'obscurité. Toute la journée, les morts retenaient leur souffle. La nuit, quand personne ne les entend, ils respirent normalement. Elle écouta la respiration de ses bébés et son cœur exulta.

Bonne nuit mes doudous, leur dit-elle.

Le narrateur anonyme ne loue ni ne condamne, il rapporte, avec une sécheresse cruelle portée un souffle quasi-biblique. Avec des images extrêmes, là aussi, mais dans ce livre-là elles font mouche.

Des miettes tombaient sur sa jupe noire. (...) Les miettes luisaient au soleil et c'était comme si elle voyait sur ses jambes un ciel obscur rempli d'étoiles. À un moment, elle se levait, l'univers s'écroulait brusquement et les étoiles tombaient par terre.

Ce petit livre si dur et si plein fait partie d'un mouvement qui traverse ces derniers temps la prose grecque, les nouvelles surtout : l'exploration d'un passé archaïque, de la vie «au village», comme disent les Grecs, au moment où cette vie est en train de mourir, tuée par les villes et la modernité. Témoins les impressionnants récits de Papamòskhos, Papamàrkos, Kanellòpoulos, Kopsahìlis, Gònis, Palavos en partie, tous publiés au Miel des anges. Mais c'est dans ce livre-là surtout que la folie religieuse se déchaîne. Serions-nous donc dans un lointain passé ? N'oublions pas que l'Église de là-bas, ces derniers jours, pour lutter contre les catastrophes naturelles que l'on sait, a envoyé en tournée dans les campagnes... une icône miraculeuse !

Le miracle, c'est que certains y croient encore.

Éteint les incendies et fait cesser la pluie. |

Cela dit, on peut chérir la concision et se réjouir de ce qu'un ouvrage soit copieux, voire déplorer qu'il ne le soit davantage. Le cahier de l'Herne consacré à Jean Echenoz, par exemple : 240 pages grand format, un sommaire de rêve, la grande famille echenozienne rassemblée, avec des études pointuïssimes d'exégètes professionnels, des témoignages d'écrivains et des textes de l'intéressé lui-même, inédits ou édits. Un régal pour les habitués de l'œuvre, et pour les autres une vive incitation à lire.

Il est vrai que les livres d'Echenoz se prêtent on ne peut mieux à l'analyse, vu la subtile richesse de la moindre phrase et le jeu complexe que toute l'œuvre poursuit entre deux mouvements contraires, disons, pour simplifier, une défiance à l'égard de la fiction et une confiance amicale en celle-ci.

En lisant, on est pantelant d'admiration devant l'ingéniosité de certains commentaires, en même temps qu'atterré devant tout ce qui nous a échappé, tout ce qu'on a oublié, il faudrait tout relire une troisième fois...

Jean Echenoz |

Nadeau n'a jamais écrit sur Echenoz — d'autres s'en chargeaient à la Quinzaine. Si je me souviens bien, il l'appréciait, mais pas assez pour s'en occuper lui-même. Quelles étaient ses réticences ? Pourquoi ne les ai-je pas notées quand nous en parlions tous les deux ?

Nous approchons de la fin de Soixante ans de journalisme littéraire, tome 3. 2001-2005 : Nadeau, nonagénaire toujours fringant, poursuit sa chronique bimensuelle du Journal en public. Beaucoup de nécrologies, ses compagnons d'armes et de plume n'ayant pas sa longévité. Beaucoup d'ouvrages historiques, trotskisme et surréalisme en tête. Mention spéciale aux Mémoires d'un révolutionnaire de Victor Serge (Bouquins).

Nadeau continue de se livrer davantage qu'autrefois — en tant que lecteur. À propos d'Une lente impatience, de Daniel Bensaïd :

Son livre est de ceux que j'aime d'instinct : où l'auteur parle de lui-même, sans forfanterie, de ses activités, (...) de ses réflexions surtout, comme elles viennent, sans trop d'apprêt, de ses vues sur un monde où il ne se trouve pas à l'aise, qu'il veut changer non pour lui seul mais pour tous ceux dont il se sent contemporain. Un livre où je verrai réalisées les velléités dont j'étais porteur. Où je pourrai vivre par procuration. Henry Brulard, Souvenirs d'égotisme, les mémoires de Blanqui, de Fourier ou de Flora Tristan, le Journal de Kafka ou Ma vie de Trotsky, qui nourrissent l'esprit et font battre le cœur.

Plus loin :

Conrad, Melville, tous les étés j'y reviens.

Nadeau éreinte Houellebecq devenu star et sa très surfaite Possibilité d'une île avec une férocité réjouissante, et s'il traite l'autre diva, Bernard-Henri Lévy, moins cruellement, il ne le rate pas non plus :

Mais quel diable es-tu ? Même l'autocritique sans complaisance à laquelle parfois tu te livres, semble relever d'une complaisance plus grande.

Parmi tous les méconnus que le Journal en public de ces années-là me donne envie de lire, il y a Henri de Régnier, qui eut son heure de gloire il y a cent ans, et dont les monumentaux Cahiers 1887-1936 sont enfin publiés alors. Et aussi Claude Le Petit pour ses Sonnets luxurieux (URDLA).

Avant d'être brûlé en place de Grève en 1662, à vingt-trois ans, Le Petit eut le temps d'écrire un sonnet à la mémoire d'un autre poète, Jacques Chausson, qui l'avait devancé d'un an sur le bûcher. Nadeau recopie pieusement le poème entier, dont voici les tercets :

En vain son confesseur lui prêchoit dans la flamme,

Le crucifix en main, de songer à son âme :

Couché sous le poteau, quand le feu l'eut vaincu,

L'infâme vers le ciel tourna sa croupe immonde ;

Et pour mourir enfin comme il avoit vécu,

Il montra, le vilain, son cul à tout le monde.

Dieu, père sévère mais juste... |

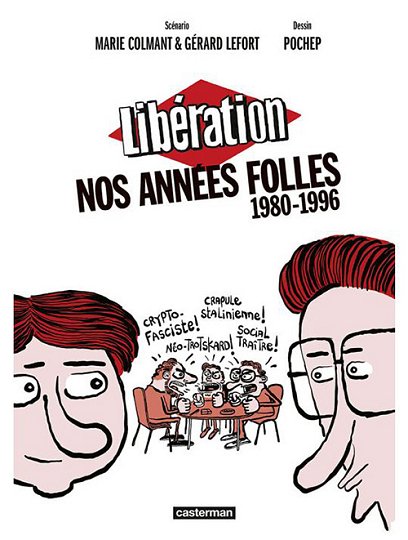

Édité par Nadeau en 2000, mon unique succès d'auteur, le Verbier, me valut d'être invité sur France Inter par Gérard Lefort et Marie Colmant. J'en garde un souvenir ébloui. Ils n'étaient pour moi que des noms ; je les trouvai adorables, marrants, euphoriques — mais qu'avaient-ils donc fumé ? —, et passer une heure à rigoler avec deux potes à la radio en direct, c'est un moment qui ne s'oublie pas.

Depuis, je compte parmi mes amis ces deux-là que j'aurai vus en tout et pour tout une heure.

J'étais bien le seul du marigot à si peu les connaître. Avant de causer dans le poste, ils se sont longuement illustrés dans les pages culturelles de Libé, devenant des stars de la profession. Ils ont tiré de ce brillant passé un livre paru l'an dernier, une BD, chez Casterman : Libération, nos années folles, 1980-1996.

Tout en se racontant, le duo fait revivre l'épopée de Libé, ce journal totalement atypique, plein d'idées géniales «et d'autres à la con», dixit Lefort. Libé qui fit souffler un vent de folie dans la presse française et dans les esprits avant de s'assagir tout de même un peu pour durer. Outre les rencontres du tandem avec un tas de people (Duras, Eastwood, Hergé, Gaultier, Gainsbourg...) et d'autres plus obscurs, nous partageons la vie interne chaotique du journal, ses comités de rédaction homériques par exemple, et le tout ressemble aux deux auteurs : effervescent et joyeux.

Pardon : les auteurs sont trois. Leurs souvenirs sont illustrés par les crobards vigoureux et cocasses du dessinateur Pochep.

Les deux complices... |

Et puisqu'on rigole, continuons avec l'ami Feydeau.

On purge bébé, pièce en un acte, l'une de des plus courtes, déroule une scène de ménage somptueuse, sans doute la plus longue de son auteur et l'une des plus drôles. L'auteur y confirme sa misanthropie, sa misogynie et laisse apparaître une pédophobie galopante : le bébé, qui en fait a sept ans, est un petit monstre à qui l'on flanquerait des baffes avec joie si ce n'était pas désormais puni de prison.

On purge bébé de Jean Renoir (1931) |

Silence, ô sacrilège insulteur de l'enfance ! Victor Hugo t'entend et fronce le sourcil ! Son Art d'être grand-père, à propos de l'âge dit tendre, fait entendre un tout autre son de cloche.

Le grand homme n'eut que deux petits-enfants, mais il les idolâtra au centuple. Jeanne surtout :

Elle est la fleur de mon vieux mur...

Tant que Jeanne sera mon guide sur la terre...

Son petit frère s'en plaignit, dit-on, mesquinement, sans voir qu'à travers elle — et lui aussi — c'est à l'Enfant en général que leur papy rend un hommage grandiose : l'Enfant messager du divin, l'Enfant rédempteur de l'Homme.

Car l'âme de l'enfant, pas encor dédorée,

Semble être une lueur du lointain empyrée...

La torsion du mal dans les brûlants ravins

De l'enfer misérable est soudain apaisée

Par d'innocents regards purs comme la rosée !

Ces presque cent pages débordent d'un amour qu'on devine tous azimuts :

Je n'ai point d'autre affaire ici-bas que d'aimer.

Cette douce harmonie qui ruisselle de page en page laisse tout de même entendre quelques couacs. Les chasseurs se font tirer dessus quelque part (bien fait), un autre poème dézingue l'Église (bravo) :

Vous faites l'homme libre au moyen d'une chaîne ;

Vous avez découvert cette vertu, la haine,

Le crime étant l'amour.

Plus loin, le Hugo visionnaire embouche sa trompette dans un étrange poème où les vilaines bêtes sauvages (tigres, singes, vipères...) sont vus comme la réincarnation de damnés

Qui sortis d'une vie antérieure, ayant

Dans les yeux la terreur d'un passé foudroyant,

Viennent, balbutiant d'épouvante et de haine,

Dire au milieu de nous les mots de la géhenne,

Et qui tâchent en vain d'exprimer leur tourment

À notre verbe avec le sourd rugissement ;

Tas de forçats qui grince et gronde, aboie et beugle ;

Muets hurlants qu'éclaire un flamboiement aveugle... etc. etc.

À ceux qui croiraient déceler un brin d'ironie dans mon hommage, je tiens à dire que celle-ci n'empêche pas l'admiration et l'émotion qui me bercent en lisant toutes ces pages de L'art d'être grand-père, globalement délicieuses, où les excès et les loupés eux-mêmes sont désarmants. Mes respects, grand-père !

Grand homme et petits-enfants |

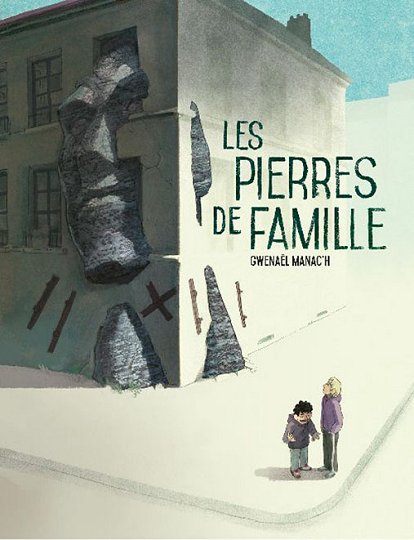

Dans la BD du mois, Les pierres de famille, de Gwenaël Manac'h, aux éditions 6 pieds sous terre, certains hommes — les plus rigides et sûrs d'eux — sont frappés d'une étrange maladie : ils se calcifient peu à peu jusqu'à se changer en gigantesques visages de pierre, genre Île de Pâques. Des dispensaires prennent en charge les moins atteints, où vont travailler deux garçons dont le père a été frappé. On songe au sida, à Alzheimer surtout. La narration est un peu opaque par moments, mais le jeune auteur (c'est son troisième album) offre plus que des promesses : il dit les relations familiales détériorées, la déchéance mentale, la douleur, l'angoisse avec une pénétration et une force étonnantes, et il dessine avec justesse ; est-ce lui qui a coloré les images si admirablement ?

Dans un futur proche, dit-on... |

Trop de nouveaux films à l'affiche !

Comment éviter de voir Anatomie d'une chute, de Justine Triet, palmé à Cannes ? On suit docilement la foule et oui, c'est très bien, scénario travaillé, acteurs excellents, bonne soirée, même si la cinéaste se regarde un peu filmer — on pourrait couper une bonne demi-heure.

Les feuilles mortes d'Aki Kaurismäki, espèce de conte de fée d'une terrible douceur, aux personnages mutiques, où l'on suit à la radio la guerre en Ukraine dans une Helsinki des années 50.

Le ciel rouge, de Christian Petzold, très beau film allemand délicieusement déroutant, rhomérien au départ avant de dériver vers le drame.

Nr 10 du Hollandais Alex van Warmerdam, frère en folie du Suédois Roy Andersson, encore un film qui décolle en route, de façon imprévue — après Les habitants et Borman, un nouveau festival d'inquiétante étrangeté, nouveau régal.

Et les classiques alors ?

Suite à l'annonce du mois dernier, il fallait bien revoir Antoine et Colette, de Truffaut, deuxième épisode des Aventures d'Antoine Doinel. Sans émotion particulière, mais avec un grand plaisir.

Revu aussi Zéro de conduite de Jean Vigo, pour la sixième fois. Toujours aussi secoué, sidéré devant ce film incroyable, poétique et cruel, drôle et désespéré, avec sa narration erratique et ses dialogues à peine audibles, tellement plus prenant que d'autres plus parfaits. En lisant le découpage dans un vieux numéro de l'Avant-scène cinéma, où se trouvent toutes les scènes que Vigo ne put tourner, on regrette évidemment leur absence, mais elle rend Zéro de conduite plus terrible encore dans brièveté fulgurante. Il passe comme un rêve.

Expérience un peu semblable sur Internet : Bande à part de Godard, autre film culte, réduit à des fragments de quelques secondes, entre photo et film, défilant à toute allure, comme quand les trois héros visitent le Louvre en 2'30&eaquot;, ou quand on revoit défiler sa vie en quelques secondes (paraît-il) avant de mourir. Et ça déchire presque autant que le film intégral !

Le Surveillant Général passe... |

Natalia Moreleón enseignait le grec à l'université de Mexico et traduisait comme moi les poètes grecs d'aujourd'hui. Le miel des anges l'avait accueillie dans le volume consacré à Tàkis Sinòpoulos. Elle vient de nous quitter, bien trop tôt, et je pleure une très précieuse amie.

Natalia, que la nuit te soit douce.

Natalia, Michel. |

Sont annoncés pour début novembre : Nadeau et Feydeau pour la dernière fois, Toussaint, Mauriac, McCormack, Pouchet, Bechdel.

Will, Franquin, Macherot, Delporte, L'astragale de Cassiopée. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Ce que tu ne peux dire, chante-le.

C'est l'écriture qui appelle, stimule et formalise ma pensée. Écrire pour penser plutôt que penser pour écrire.