Marc Lévy ! Ils ont oublié Marc Lévy !

BRÈVES

N°236 Juin 2023

Si les journées n'étaient pas si cruellement courtes, j'aurais le temps de lire, de traduire et d'écrire davantage, de voir davantage de films et même de regarder l'excellente revue en ligne Arrêt sur images de Daniel Schneidermann. Je dois me contenter de sa chronique matinale.

L'autre jour notre homme s'étonne : il a entendu l'un de nos téléastes déclarer que le plus grand écrivain français vivant, c'est... Houellebecq ! Cela défrise Schneidermann autant que moi. Il lance illico un petit sondage informel auprès de plusieurs amis étrangers. Résultat : Houellebecq est dans le petit groupe d'élus, mais devancé par Annie Ernaux, Patrick Modiano, Pierre Lemaître, Maryse Condé, Leila Slimani...

En d'autres temps, on aurait encensé Paul Bourget ou Georges Ohnet. Ne nous énervons pas. Dans cinquante ou cent ans, si on lit encore, les Echenoz et les Michon entreront dans la liste, avec d'autres peut-être que nous ne voyons pas encore. En attendant que tout cela décante, saluons le présent choix, vertueux, féministe, anti-colonialiste, et la présence, dans ce sextuor très inégal, d'une grande figure incontestable, Modiano — sans oublier qu'Ernaux a écrit elle aussi, jadis, de très bons livres.

Marc Lévy ! Ils ont oublié Marc Lévy ! |

Le plus grand, ou même les plus grands, ça n'a pas grand sens. Je goûte peu les notes, les classements, les podiums. L'écrivain qui aura le plus compté pour moi, c'est sans doute André Dhôtel, inclassable entre tous. Les grands-écrivains font des grands discours, lui me parle à l'oreille. Echenoz et Michon, même chose : j'ai beau les vénérer, ce serait dérisoire de leur donner un prix d'excellence, tant ils sont à jamais hors concours.

Idem pour Gracq, dont je découvre s

la fameuse Maison que les éditions Corti viennent de publier, soixante-quinze ans après sa rédaction. Un fond de tiroir si l'on veut, mais les tiroirs peuvent cacher des trésors ; une toute petite chose, trente pages à peine (l'éditeur a complété le trop mince volume avec les brouillons manuscrits, illisibles hélas), mais cette brièveté a quelque chose de fulgurant.

Récit, fiction ? Le narrateur, apparemment, c'est l'auteur pendant la dernière guerre, qui passe en autocar devant cette maison.

De la route, elle paraissait prise étroitement dans la masse des taillis, coulée à fond dans les branchages comme une barque trop lourdement chargée.

Une maison tout sauf charmante, mais attirante à force de ne pas l'être :

Larvaire, inhabitable, déhanchée, sournoise, endormie là en plein jour comme une chauve-souris accrochée aux branches sèches, au milieu de ces bois de mauvais songe où l'on n'imaginait pas qu'un oiseau pût jamais chanter, et pourtant vaguement vivante du regard aveugle de ses deux fenêtres, c'était le rendez-vous d'un chasseur noir, une maison où se pendre — une retraite pour le pire veuvage.

Une apparition,

moins une image qu'un clin brusque de mauvais œil, une nuée soucieuse passée sur l'âme, un appauvrissement vague et chagrin du jour.

On commence à le deviner dans ces lignes, qui sont du Gracq le plus somptueux : le récit vire en douce à la fiction. Le narrateur va enfin traverser les bois jusqu'à l'affreuse maison, en faire le tour, pressentir que contre toute attente elle est habitée, et même apercevoir soudain...

La nouvelle s'achève là, brusquement, sans qu'on sache si l'auteur l'a laissée inachevée, mécontent, l'inspiration le désertant, ou s'il a voulu cette fin saisissante, cette vision fascinante comme un éclair suivi de silence.

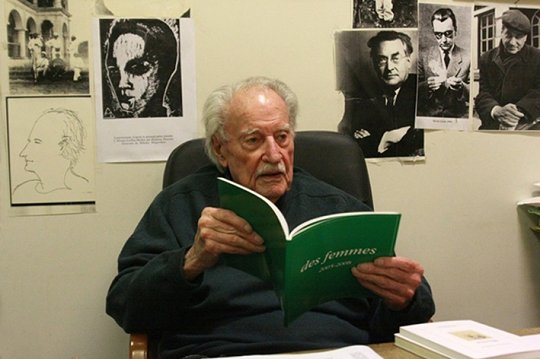

Gracq à l'époque de la Maison. |

Nadeau ne raffolait pas de Gracq et de son «écriture très surveillée», il l'a un peu chambré dans Le roman français depuis la guerre, mais en 1981, à la sortie d'En lisant, en écrivant, cette merveille (Corti), il vire de bord, séduit par

le rythme de la phrase qui fait de chacun de ces fragments un bloc musical et cristallin. (...) Phrase lue, page quittée, la vibration dure encore, légère comme le chant de l'alouette au matin.

Il a rarement été aussi lyrique, Nadeau.

Nous sommes toujours dans le volume 3 de Soixante ans de journalisme littéraire (éditions Maurice Nadeau), l'imposante intégrale de ses critiques, et parcourons ce mois-ci la période 1981-85. Ses articles se font plus rares, et parfois plus longs, la part des auteurs à découvrir diminue un peu. Il s'enthousiasme pour Le grand coucher de Guy Dupré (La table ronde), écrivain assez nettement de droite mais dont la prose est

une musique dont les vibrations remuent en nous des couches ignorées.

Il encense (entre autres) Blanchot de nouveau, Calet, Pasolini, Barthes, Kafka, Bernhardt...

À la façon de l'oiseau de proie qui tourne longuement dans les airs avant de fondre sur sa victime, Thomas Bernhardt chemine de digression en digression, mais autour d'un fil tendu qui le mène inéluctablement au but : ce qu'en des temps anciens on aurait appelé sa «vérité» et qui est une vue impitoyable du monde et de sa propre personne.

Les éreintements sont rares, mais bien sentis. Raymond Aron apparaît en robinet d'eau tiède incontinent, Femmes de Sollers est un «salmigondis», un

débagoulage haletant, et qui ne sent pas très bon,

mais le bouquet, c'est la nécro d'Aragon :

Son œuvre poétique, d'importance mineure, a inspiré quelques chansonniers en général proches de son parti. Son œuvre romanesque se caractérise par l'abondance, l'autosuffisance et la facilité. [Elle est] de ton bravache, et narcissique à l'extrême.

Il a rarement été aussi méchant, Nadeau...

Nadeau, sur la fin. |

Nadeau n'a jamais commenté lui-même les livres de Florence Aubenas, grand reporter à Libération, puis au Nouvel observateur et enfin Le Monde, et je ne sais s'ils ont eu les honneurs de la Quinzaine. Ils le méritent, par l'intérêt brûlant des sujets, la justesse du regard, mais aussi la qualité de l'écriture. Je me régale de lire ses papiers dans mon quotidien, autant que ceux d'Ariane Chemin, c'est tout dire. Elle baroude ces temps-ci en Ukraine, elle n'a peur de rien, et vient de publier à l'Olivier un recueil d'articles, Ici et ailleurs. Je me l'offrirai un jour, mais pour l'instant j'en suis resté à son best-seller, Le quai de Ouistreham. (L'olivier), datant déjà de 2010.

Pendant six mois, incognito, elle a partagé la vie des femmes de ménage intérimaires, du côté de Caen, d'un petit boulot l'autre. Une plongée en enfer. On ne meurt plus de faim en France, il est vrai, mais la lutte pour la survie, pour beaucoup, est un parcours du combattant. Aubenas va rencontrer toutes sortes de femmes qui rament désespérément, presque toutes attachantes, des petits fonctionnaires hargneux, des patrons méprisants, des syndicalistes hautains, et quelques bonnes âmes aussi.

Décrivant tout avec une impitoyable minutie (quelle mémoire !), l'auteure analyse finement au passage le résultat de ces travaux inhumains : la perte de réalité, la déshumanisation. Quand elle arrive pour nettoyer des bureaux, quelques employés y sont encore :

Elles me semblent maintenant appartenir à un autre univers que le mien, d'une matière différente, vaporeuse et lointaine, hors de portée.

Et c'est réciproque : une collègue raconte qu'en faisant le ménage dans un bureau elle a surpris un couple en train de se peloter :

Ils ne m'entendaient pas, ne me voyaient pas. Je n'étais plus pour eux qu'un simple prolongement de l'aspirateur, la même mécanique tout juste agrémentée d'une blouse et de gants en plastique.

Le portrait le plus saisissant est sans doute celui du vieux bourge, tout au début, qui propose à l'auteure un boulot de gouvernante. On se croirait dans un roman ! Comme quoi, si la fiction cherche souvent à concurrencer le réel, ici c'est le réel qui dépossède la fiction...

Florence l'intrépide. |

Fiction, non fiction, à quoi bon les opposer, pourquoi ne pas profiter de ce que chacune a d'irremplaçable ? Et pourquoi lis-je si peu d'ouvrages historiques ? Je suis pourtant le premier à dire que l'intérêt pour l'histoire est un bon critère pour jauger l'ouverture d'esprit de quelqu'un. Les gens qui ne s'intéressent pas à l'histoire sont rarement les plus intéressants...

L'histoire, à vrai dire, me passionne moins que la préhistoire : moins on en sait sur une période, plus elle a de quoi intriguer. Mais l'histoire ne manque pas non plus de temps obscurs, et c'est le moment d'ouvrir enfin, par exemple, L'an mil, de Georges Duby (Archives Gallimard Julliard), qui attendait sur mes rayons depuis quarante ans.

Un moine de ce temps-là se désole : on connaît fort bien l'époque romaine, entre mille et cinq cents ans plus tôt, et presque rien des cinq siècles suivants. Et cela ne s'arrange pas : tout ce que nous savons aujourd'hui sur l'an mil nous vient des écrits des moines, qui occupent l'essentiel de l'ouvrage. La vie quotidienne des gens, que Duby résume de façon glaçante, y occupe une seule page :

...un monde sauvage... des hommes très peu nombreux, armés d'outils dérisoires... harcelés périodiquement par la famine et la maladie...

Le moine Raoul Glaber, en 1033 :

La famine commença à étendre ses ravages sur toute la terre et l'on put craindre la disparition du genre humain presque entier. (...) Les corps des morts furent en bien des endroits arrachés à la terre et servirent également à apaiser la faim.

La petite caste des moines, pendant ce temps, copie les textes anciens, s'instruit tant bien que mal et se préoccupe avant tout des affaires divines — mais on sent bien que c'est la société tout entière qui baigne avec eux dans la religion jusqu'au cou. Dieu, en ce temps-là, daigne se montrer ! Miracles et prodiges se multiplient ! Dieu existe, à preuve les éclipses.

On vit aussi, dans la partie australe du ciel, dans le signe du Lion, deux étoiles qui se battirent entre elles pendant tout l'automne ; la plus grande t la plus lumineuse venait de l'Orient, la plus petite de l'Occident. La plus petite courait comme furieuse et effrayée jusqu'à la plus grande, qui ne lui permettait point d'approcher, mais, la frappant avec sa crinière de rayons, la repoussait au loin vers l'Occident.

On vénère les reliques, on pélerine en masse jusqu'aux sanctuaires, et en attendant les massacres de croisades,

Au milieu du Carême, pendant les vigiles de la nuit, comme une grande foule entrait dans ce même sanctuaire et se pressait autour du tombeau de saint Martial, plus de cinquante hommes et femmes se piétinèrent mutuellement et expirèrent à l'intérieur de l'église.

On ne plaisante pas en ce temps-là. On a le bûcher facile, hérétiques, méfiez-vous. Rome étant dévastée par un séisme et un cyclone, on trucide quelques juifs :

Dès qu'ils eurent été décapités, la fureur des vents s'apaisa.

En ce temps-là déjà les Arabes ne sont pas mieux lotis :

Dès son arrivée, Roger avait capturé quelques Sarrasins ; il en prenait un chaque jour et, en présence des autres, le découpait en morceaux comme un porc, leur en faisait apporter pour leur repas cuit dans des chaudrons...

Les défunts d'alors, moins morts que les nôtres, errent entre l'autre monde et celui-ci, tout proches.

Sacré voyage que cette lecture, entre des textes d'époque saisissants et les précieux commentaires de maître Duby. Tout compte fait, on n'est pas si mal mille ans après.

Château de l'an mil, reconstitué pour un film, aujourd'hui démoli. |

Sous Louis XIV aussi, les paysans mouraient de faim, tandis que l'Ensoleillé se gobergeait, l'enflure, dans son fabuleux palais. La misère du peuple apparaît notamment dans quelques-uns des Contes de ma mère Loye de Charles Perrault. On a beau avoir pour amis depuis l'enfance le Petit Chaperon rouge, le Petit Poucet, Cendrillon, Peau d'Asne et la Belle au bois dormant (j'allais oublier le Chat Botté !), on s'émerveille à chaque visite, on découvre de nouveaux détails. Il est bon que ce Grand Siècle, littérairement admirable, mais aussi terriblement austère et guindé, s'achève en 1698 avec ce petit livre apparemment futile — ce grand petit livre.

Signe des temps : Perrault doit se justifier de collecter des textes à ce point puérils, pense-t-on :

D'ailleurs comme rien ne marque tant la vaste estendue d'un esprit que de pouvoir s'elever en même tems aux plus grandes choses et s'abaisser aux plus petittes...

Et plus loin :

Il est des gens de qui l'esprit guindé,

Sous un front jamais déridé,

Ne souffre, n'approuve et n'estime

Que le pompeux et le sublime ;

Pour moy, j'ose poser en fait

Qu'en de certains momens l'esprit le plus parfait

Peut aimer sans rougir jusqu'aux Marionnettes...

Une devise à graver en lettres d'or, n'en déplaise aux emperruqués de toutes époques.

Trois contes («Grisélidis», «Les souhaits ridicules» et «Peau d'Asne») sont écrits en vers, «Peau d'Asne» existe aussi en prose. C'est souvent la très belle prose de Perrault, ferme et fluide, qu'on préfère, mais si ses vers mêlés ne valent pas tout à fait ceux de La Fontaine, ils ne manquent pas de charme jusque dans leur gracieuse nonchalance.

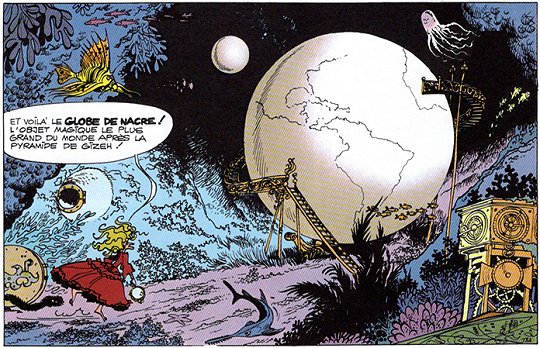

Barbe-Bleue... |

Quelle meilleure suite donner à cette lecture que Les contes de Perrault sur le divan, de Pierre Sultan, aux éditions Riveneuve/Archimbaud ? Ces histoires d'une telle étrangeté sont pain bénit pour la psychanalyse, et l'on est d'autant plus heureux d'évoquer celle-ci, et de la porter aux nues bien sûr, qu'elle se trouve ringardisée ces temps-ci par les crétins.

Pas besoin d'un analyste pour le remarquer : elles sont horribles, ces histoires ! Maltraitance, inceste, cannibalisme, infanticide, sadisme s'y donnent la main. Les parents, soit passifs, soit carrément criminels, y jouent un rôle détestable. Le héros, jeune et faible, ne peut compter que sur lui-même, avec l'aide, mais pas toujours, d'une fée bienfaisante.

Mais l'analyste va plus loin. À partir de menus détails, inaperçus du lecteur lambda, il éclaire plus encore, fait apparaître des profondeurs cachées. Qui s'est aperçu, par exemple, que dans «Le Petit Chaperon rouge», la mère, la grand-mère et le loup étaient trois incarnations de la même personne ? Les historiens seront eux aussi à la fête : qui a reconnu dans la Reine de «La Belle au bois dormant» la figure de Catherine de Médicis ?

Il y a même, vers la fin, une page sur la dimension autobiographique des contes. (Que l'on se rassure : Perrault, à notre connaissance, n'a pas subi les horreurs qu'il inflige à ses jeunes héros.)

Autre dimension troublante : l'étude met en lumière, peu à peu, tous les échos, toutes les correspondances qui rapprochent ces onze contes, comme s'ils formaient en fait la même histoire qui à chaque fois change de voix pour tenter de mieux se faire entendre.

Analyste explorant les profondeurs... |

— Et la fiction contemporaine, Michel ?

— Patience, Volkovitch. Ça vient. Figure-toi un type seul avec son vieux chat, un peu paumé, ses deux potes pas mal frappés (on se croirait parfois chez les Deschiens), le mur qu'il n'en finit pas de peindre, à moins qu'il ne se lance impromptu dans une rando à vélo sans fin elle aussi, dans des coins paumés où il rencontre d'autres personnages brindezingues, c'est Vivance, le deuxième roman du jeune David Lopez, au Seuil. Un tas de péripéties, souvent infimes, toujours déroutantes, des accès de violence et de la douceur soudaine, des passages un peu longuets mais surtout des moments fulgurants, ou fascinants malgré leur longueur, comme certaine conversation de comptoir, un sommet du genre. Mais si le jeune homme nous mène par le bout du nez, c'est surtout par un usage bien à lui des mots, tout en légères dérives et mini-décalages, avec néologismes ou mots à contre-emploi et plus généralement une certaine errance de la phrase. On dirait un type à peu près normal, mais avec une drôle de lueur dans l'œil. Il y a là une femme aussi, dont le départ a détruit le narrateur, et dont le portrait n'apparaît qu'à la fin :

Son insolence candide, son rire à la fois moqueur et bienveillant. Elle pouvait faire d'un parfait inconnu son complice en quelques secondes. Tout en elle transpirait la vérité, le naturel. Elle était de ces personnalités qu'on ne peut ignorer, toujours dans l'excès mais juste un peu, juste ce qu'il faut pour être excentrique sans être bizarre, déborder sans abus, susciter la curiosité plutôt que la défiance. Pour ne pas l'aimer il fallait vraiment manquer de patience...

Ce livre lui ressemble un peu.

Où va-t-il ? |

Trois films seulement ce mois-ci — quatre en comptant une série remarquable. State of the union, deux saisons de dix fois dix minutes, met à chaque fois face à face un couple au bord de la séparation, avec des dialogues pétillants, finement écrits (Nick Hornby) et filmés (Stephen Frears dirigeant d'excellents acteurs).

Le principal de Chad Chenouga, film nouveau, où Roschdy Zem en principal-adjoint de collège, très convaincant, se débat entre ses collègues, sa femme, son fils et sa cheffe amoureuse de lui (Yolande Moreau, lumineuse). Un bon film, un très bon moment. On ne peut pas voir que des chefs-d'œuvre.

Le petit dernier de Kelly Reichardt, Showing up, en est-il un ? («Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ?» Vous avez trois heures. Volkovitch, on ne copie pas !). Il ne s'y passe pas grand-chose, on observe les tracas d'une sculptrice qui prépare sa prochaine expo, pas très sympathique la fille, ses œuvres pas géniales sans doute, mais la subtilité et l'empathie dont déborde Ms Reichardt fait qu'on se régale grâce à elle une fois de plus.

Mais la grande émotion du mois, c'est La jetée de Chris Marker, film unique à tous points vue (rien que des images fixes), plus prenant à chaque vision (pour moi la quatrième), avec sa douleur infinie, son noir et blanc accablant et l'œil de la femme aimée qui clignote un quart de seconde, unique lueur.

L'unique espoir |

Au rayon poésie, j'avais prévu de lire ce mois-ci un choix de poèmes de Don Paterson, poète écossais de soixante ans dont on dit le plus grand bien. En v.o. — à ma connaissance, il n'est pas traduit.

Je n'y arrive pas. Contenu difficile, allusions obscures, mon anglais insuffisant, rouillé. J'attrape des lueurs ici ou là, elles me confirment que le monsieur vaut la peine qu'on le fréquente, mais il faudrait des jours et des jours pour m'y sentir chez moi. C'est le nième épisode d'un combat fraternel, la poésie m'envoie au tapis une fois de plus, mais je me relèverai, je veux y arriver.

(Catherine, toi qui aimes l'Écosse, traduire ce type, ça ne te dirait pas ?)

En attendant, un peu de poésie tout de même.

Qui se souvient de la revue Poésie 1 ? Ses petits volumes très bon marché (car pleins de pubs) se vendirent comme des petits pains dans les années 70. Plus tard, la documentaliste du lycée de Brimeil voulant balancer sa collec, j'en récupérai une vingtaine et il m'en reste une quinzaine à lire.

Un titre m'accroche : Présence du merveilleux. Dedans, un tas de poèmes, mais aussi des contes et des mythes dont certains en prose, un sacré fourre-tout. Des noms connus, d'autres inconnus. Tiens, un poème de Karol Wojtyla, le futur pape Jean-Paul II — pas vraiment touché par la grâce. Devant de nombreux poèmes je reste froid, c'est comme ça la poésie, une marche dans la nuit et soudain des éclairs. Cette fois, je suis ému, intrigué par ces vers du chanteur Jacques Bertin :

Je vous entends, j'entends les bruits du repas, votre enfant

Je vous entends murmurer dans votre premier sommeil

Je viendrai tout à l'heure rôder dans la cour, les chiens seront calmes, ils viendront à mes pieds

Vos rêves passent avec des mots épars, ils s'en vont dans la rivière, escortés de flambeaux

Je veillerai sur vous dans la pelisse de la nuit et le museau des chiens

Au premier bruit de l'aube je partirai

Vous pousserez le volet

Vous ne saurez pas que j'étais si près de vous

Qui est Je ? Aucune idée, et c'est cela aussi qui m'enchante.

Autre bonheur : un tout petit poème de Georges Jean, judicieusement placé au tout début, qui décrit si simplement la merveilleuse approche de... de quoi au juste ?

Immobilité des arbres au crépuscule

L'autre monde surgit

Loin

Le chemin cesse

Les murs tombent

Les oiseaux de velours épient la nuit

Tout commence.

Immobilité des arbres au crépuscule |

Et tout finit dans ces Brèves, pour cette fois du moins, par une BD : Slava, de Pierre-Henry Gomont (Dargaud). Les années 90 en Russie, entre Gorbatchev et Poutine. Le capitalisme se déchaîne sur le cadavre du communisme. Tout se vend. Dans un pays livré à la corruption et au pillage, deux trafiquants minables se heurtent à des parrains plus puissants et des malfrats plus méchants qu'eux, ainsi qu'à une jeune femme, seul personnage intègre. Sacrée ambiance, où comique et désespoir flirtent outrageusement. La documentation de l'auteur est impressionnante, son talent pédagogique indéniable (Le capitalisme sauvage pour les nuls), son dessin aussi nerveux et punchy que son scénario, et l'avantage supplémentaire de cette plongée dans l'horreur, c'est qu'à côté de ce cloaque russe, notre France de 2023, avec ses magouilles à tous les étages, sa violence policière et le glissement des esprits vers l'extrême droite, a des allures de bac à sable pour bambins bien élevés.

Les trois héros. |

Au programme début juillet ? Nadeau toujours, Feydeau (pas eu le temps ce mois-ci), Michon, Marie Noël, Murat, Koestler et Paterson. Pour tous les goûts, comme d'hab.

Will, Franquin, Macherot, Delporte, L'astragale de Cassiopée |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il n'y a rien qui marque davantage qu'on a de l'esprit, que de croire n'en pas avoir ; et il est de la nature de ce bien-là, que plus on en a, plus on croit en manquer.

J'ai toute ma vie estimé les hommes plus par ce qu'ils ne faisaient pas en certaines occasions, que par tout ce qu'ils eussent pu faire.