Toute sa rage.

BRÈVES

N°235 Mai 2023

Tous les mois, dans ces Brèves, on tâche de maintenir une certaine variété : on y associe du neuf et de l'ancien, du connu et (surtout) du peu connu, du français et de l'étranger, du facile et du moins facile, des BD, des films, des musiques... Et de la poésie bien sûr. Sauf que la poésie ce mois-ci est allée se nicher dans un roman, comme le coucou chez l'oiseau d'en face.

Riposte, de l'Anglaise Louisa Reid, chez Bayard, Gloves off dans la v.o., roman pour tous catalogué pour ados (pour l'insuffisante raison que l'héroïne a seize ans), est écrit et traduit en vers libres. L'idée n'est pas toute neuve ; dans certains romans de Dos Passos, par exemple, à certains moments, la prose jusque-là normale se fragmente en courts versets, voire en courtes lignes. Ces derniers temps, semble-t-il, on retrouve le procédé dans plusieurs fictions en prose, il y aurait même un roman récent en vers réguliers, dans la lignée de Roussel et Queneau.

La prose marche et la poésie danse, dit-on. Ce choix d'une marche dansée m'intrigue. Pourquoi vers-libre-t-on en prose ?

Dans Riposte, Lily est grosse et souffre un martyre. Au lycée on se moque d'elle, elle prend même des coups. La mère ne va pas bien non plus. Le père, ancien boxeur, pousse Lily à apprendre la boxe. Elle s'entraîne à fond, remporte son premier combat, trouve l'amour avec sa partenaire d'entraînement et le bonheur du même coup.

L'histoire est belle, émouvante, édifiante assurément, mais sans mièvrerie, avec un minimum de menus clichés. L'adolescence est là dans toute sa cruauté :

eux ils vont en soirée pour danser

moi

pour regarder.

pour voir comment ça se fait tout ça :

grandir, se fabriquer

un personnage, des filles qui éclosent

et fleurissent,

papillon pétillant,

libellule dorée.

(leurs dents tranchantes comme des crocs,

leurs ongles comme des griffes.)

Les personnages ont du relief, avec ce qu'il faut de zones d'ombre, les relations entre eux sont finement analysées, ce qui, à soi seul, justifierait la lecture. Mais il y a davantage : l'anglais de Louisa Reid est d'une force étonnante. C'est l'anglais à l'état pur, souple, nerveux, bondissant (comme un boxeur), qu'on prend en pleine figure, ses effets décuplés par le découpage en vers — rythme heurté qui nous secoue méchamment, à moins que, selon le contexte, il ne ralentisse et nous fasse planer, avant de nous emporter encore, entre la parole et le chant et le cri :

j'ai pris toute ma rage

et je la mange,

j'en fais quelque chose,

un moi

qui chante

une mélodie

qu'un jour tout le monde entendra.

il y a une révolution en moi :

grondante, géante,

qui m'entraîne en avant,

et j'aime comme elle me cueille,

cette marée,

cette montée de sang...

Pour traduire cet ouvrage percutant à tous égards, on est allé chercher une guerrière : Clémentine Beauvais, auteure et traductrice désormais reconnue. Son roman Songe à la douceur, adaptation libre d'Eugène Onéguine de Pouchkine, en vers qui le sont aussi, m'avait réjoui autant qu'impressionné. Cette fois c'est bel et bien une traduction, superbe et j'en reparle ici même dans le CARNET DU TRADUCTEUR de ce mois («Courir après l'anglais»).

Toute sa rage. |

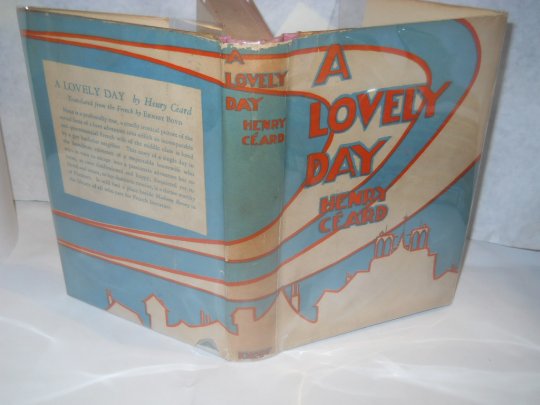

Un nom nouveau par mois au minimum, tel est la règle sur volkovitch.com, alors voici le second : Henry Céard.

Qui se souvient de lui ? Il fréquenta Flaubert (son idole), Zola et toute la bande, écrivit quelques livres dont Une belle journée, publié en 1881, sorti ces jours-ci de l'oubli en Folio classique, escorté d'un appareil critique de star.

Ce qui rend ce roman fascinant, c'est que dans un sens il ne s'y passe rien : un chaud célibataire drague sa voisine mariée qui s'ennuie en ménage, ils passent un dimanche ensemble et l'on s'attend à ce qu'ils, mais non, rien, ils vont passer le dimanche à s'ennuyer ensemble.

Ni l'un ni l'autre ne rencontraient ce qu'il avait souhaité. Un grand vide se creusait au-dedans d'eux. (...) Ainsi, rien d'extraordinaire n'arrivait. La vie était plate à perte de vue !

Certains affirment avoir trouvé là le «livre sur rien» dont rêvait Flaubert ; d'autres voient dans la bourgeoise insignifiante et frustrée de Céard une petite sœur d'Emma Bovary. La référence à Gustave-le-Grand est sans doute un peu écrasante, mais on ne s'ennuie guère à lire Une belle journée, laquelle ne manque pas de beaux moments.

Mme Duhamain et son mari :

Elle avait pris un peu de ses manières de voir, un peu de ses façons de parler et elle sentait son mari, à peu près comme certains vins sentent le bouchon.

Le restaurant des Marronniers alignait les grosses lettres d'or fané de son enseigne, étalait la banale mélancolie de sa façade, car c'est le propre du plaisir d'attrister les lieux où on le prend, les gens qui le procurent et les endroits où l'on s'amuse gardent, des gaîtés qu'ils subissent, quelque chose de cet air de maussaderie et d'ennui que la continuité du rire donne aux visages des vieux comiques.

Passablement flaubertienne, cette jolie phrase, par sa vision du monde et aussi par l'écriture, mais à bien la relire on sent qu'elle traîne imperceptiblement la patte. Si l'on s'offre une phrase du maître juste après, on y sent une sorte de palpitation, de vibration qu'on aurait bien du mal à expliquer, mais qui manque chez Céard ; le moka de l'un rend fade le déca de l'autre. Il y a chez le disciple par moments une ombre de lourdeur qui le rapproche plutôt de Zola. Son tableau est trop systématique, ses deux héros trop uniformément nuls, il a manqué à leur papa de ne pas les aimer un peu plus.

De place en place, une large flaque d'eau luisait, des tas de crottin espaçaient des taches noires, et, par-delà la ligne inégale des bornes, la Seine toute verte, ainsi qu'un fleuve de pus, coulait jusqu'à l'horizon trouble où tout se confondait.

Je la lis et la relis, cette phrase, et oui, ce pus, c'est trop, ça gâche tout, mais en même temps quelle fin superbe, elle est bien quand même cette phrase, je la relis encore une fois sans savoir que penser d'elle. Et du bouquin entier.

Une belle journée, mais... |

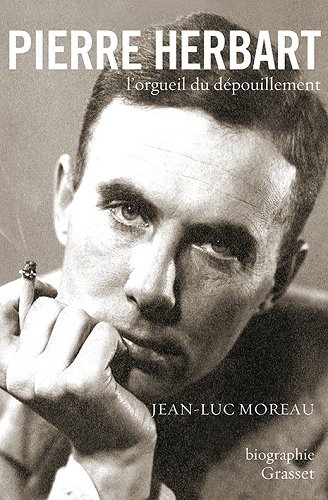

Avec Pierre Herbart, notre troisième nouveau venu, on ne risque pas de s'ennuyer. Quelle vie que la sienne ! Son père, fils de notable, décida un jour de se faire clochard et prit la route.

À pied toujours — car la marche lui était devenue plus indispensable que le pain.

Son grand frère l'initia à l'opium. Lui-même, devenu journaliste, familier de Gide et de quelques autres, eut une existence mouvementée, errante, un peu comme celle du père. Ses livres ne connurent pas la gloire, sans être totalement oubliés : son ouvrage le plus connu, Souvenirs imaginaires, publié en 1968, a été réédité chez Gallimard. Ce joli titre brouille les pistes, mais on comprend vite que le jeune Guillaume, héros de ce récit, n'est autre que l'auteur. Il voit rarement son trimardeur de père, qui débarque de loin en loin sans prévenir, mais en parle avec une affection touchante.

Le néo-clodo a pour potes les dockers du port, d'abord mal à l'aise face à ce grand bourgeois renégat,

Mais quand ils eurent compris que ce petit homme gai et vif avait délibérément choisi, sans esprit de retour, une condition plus précaire encore que la leur, quand ils virent qu'il n'y avait en lui ni honte, ni rancœur, ni morgue secrète, mais seulement une immense satisfaction d'avoir rompu tous liens avec sa classe — ils l'adoptèrent. Le surnom lui fut donné spontanément : Ravachol, non par référence à un système politique (dont le clochard se fichait bien), mais parce que les dockers, avec un sûr instinct, avaient décelé dans le petit homme l'esprit même de l'anarchie.

Encore adolescent, lui tombe dessus ce qui restera, dit-il, le grand amour de sa vie, avec une pute. Puis il voyage, en Afrique, en Italie, en URSS, et vit mille aventures. Mais le plus fort, c'est sans doute le texte qui suit Souvenirs imaginaires et qu'on devine autobiographique, lui aussi. Dans La nuit on suit un certain Jesus, jeune Espagnol, dans un Paris noctambule où l'on croise des êtres bizarres aux réactions déconcertantes, une femme surtout, rencontrée, perdue, retrouvée, et peu à peu cela devient hallucinant.

Herbart décrit ces péripéties compliquées, oniriques, avec une aisance de grand seigneur, mélancolie et détachement mêlés, prenant un plaisir visible à toujours désarçonner son lecteur. Lequel sort du livre en se frottant les yeux, comme d'autres après leur nuit blanche au petit jour.

Pierre Herbart himself |

C'est Nadeau qui m'a mis sur la piste d'Herbart, dans le tome 3 monumental de ses Soixante ans de journalisme littéraire, aux éditions qui portent son nom et que son fils a reprises.

Ce mois-ci, les années 77-80. Pas de bons tuyaux cette fois, pas d'auteur à (re)découvrir, mais plusieurs valeurs sûres et des fortes paroles un peu partout.

Nadeau goûte peu les Nouveaux philosophes dont on cause tant ces années-là, les BHL, les Guérin et consorts, mais il n'insiste guère, préférant s'attarder sur Félix Guattari qu'il admire :

L'homme devenant «sujet de l'histoire», s'attelant à «changer la vie» et «transformer le mode», vieilles lunes. Grâce à Guattari, soleil neuf.

Ma parole, il me donnerait presque envie de le lire.

Sarraute publiant L'usage de la parole, pas le plus connu de ses livres, mais pas le moins génial, Nadeau décrit superbement

cet univers souterrain que chacun de nous porte en soi, grouillant généralement de serpents endormis qui se réveillent et dressent la tête au bruit des paroles qui s'échangent là-haut, à la surface, entre des êtes ayant apparemment entre eux les «meilleurs rapports».

Dans un hommage à l'éditeur Éric Losfeld, loué d'avoir soutenu en permanence «les insolites, les marginaux, les révoltés en tous genres», Nadeau regrette que feu son collègue et ami ait détesté Céline :

Tu as lu Le voyage trop tard, et Mort à crédit, tu avais passé l'âge, les vingt ans où l'on tourne en rond en rongeant et rageant, repu de phrases creuses, (...) quand soudain, cette voix qui hurle contre la «vacherie humaine», cette voix qui, pour un moment, casse tout, dévale comme un déluge, cette voix, oui, fraternelle...

Le vénéré Flaubert apparaît plusieurs fois, et Conrad une seule, mais couvert de fleurs :

Un visionnaire teinté de métaphysique. En amont : Melville, en aval : Faulkner.

Et voilà l'excellent Jean Reverzy, injustement passé dans l'ombre, que Nadeau me fit découvrir, voilà soixante ans, dans Le roman français depuis la guerre. Ce petit bouquin, quelle mine d'or ce fut...

Et je note aussi, dans une recension du Livre de lectures de Marthe Robert, cette phrase qui fait rêver :

C'est un fait qu'on prête au romancier une connaissance du monde et de la vie auprès de laquelle pâlissent tous les savoirs.

Nadeau vers l'an 2000. |

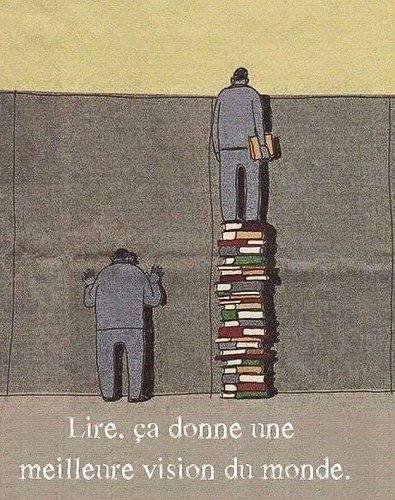

Nadeau l'écrirait-il encore, cette phrase, aujourd'hui ? Le romancier a perdu de son aura. La lecture devient peu à peu une activité marginale, insolite. Et par conséquent, mystérieuse. Ne plus aller de soi en fait un objet d'étude plus recherché que jamais, à preuve ce livre paru dans la collection Folio classique : Scènes de lecture.

On a convoqué une soixantaine d'auteurs, de Saint Augustin à Proust — une sacrée brochette, Chrétien de Troyes, Rabelais, Montaigne, Descartes, Pascal, La Bruyère, Marivaux, Swift, Rousseau, Stendhal, Balzac, Sand, Musset, Nerval, Hugo, Flaubert, Zola... —, on a choisi dans leur œuvre un ou plusieurs passages mettant la lecture en scène et Aude Volpilhac a tricoté de copieuses et judicieuses présentations. Somptueuses funérailles.

Le premier intérêt de l'ouvrage, c'est de permettre une visite-éclair à certains grands classiques, dont certains qu'on n'a pas revus depuis des années, et à en découvrir d'autres qu'il nous donnera envie de mieux connaître. On peut aussi voir dans cet ensemble une histoire de la lecture, dont les pratiques ont évolué au cours des siècles — disons, en simplifiant, du collectif à l'individuel, du sacré au profane, de la haute voix au silence.

Et puis on y rencontre quelques lecteurs extraordinaires, comme Louis Lambert chez Balzac :

La lecture était devenue chez Louis une espèce de faim que rien ne pouvait assouvir. Il dévorait des livres de tout genre, et se repaissait indistinctement d'œuvres religieuses, d'histoire, de philosophie et de physique. Il m'a dit avoir éprouvé d'incroyables délices en lisant des dictionnaires...

Ou bien, dans Graziella de Lamartine, ce lecteur-traducteur d'exception, qui lit Paul et Virginie à des pêcheurs italiens :

Ce fut moi qui le traduisis en lisant, parce que j'avais tant l'habitude de le lire que je le savais, pour ainsi dire, par cœur.

Et l'on salue enfin Antoine Godeau, poète obscur du XVIIe siècle, qui consacra un long poème à sa bibliothèque, dont les premières lignes, par leur contenu sinon par leur forme, iront aujourd'hui encore droit au cœur des quelques Mohicans que nous sommes :

Enfin je vous retrouve, ô mes chères délices,

Fidèles médecins à mes maux si propices ;

Doux soleils de mes jours, clairs flambeaux de mes nuits,

Confidents de mes soins, charme de mes ennuis...

Les livres, échelle magique. |

Parmi nos habitués du moment, il y a aussi Georges Feydeau, avec ses treize pièces rassemblées en Pléiade.

Les lire dans l'ordre chronologique est saisissant : de l'une à l'autre on dirait que la démence progresse. La puce à l'oreille (1908) est comme d'habitude un enchaînement de péripéties désastreuses, une accumulation de catastrophes, déclenchées cette fois, non par une tentative d'adultère, mais par l'impuissance d'un mari.

Comme toujours chez Feydeau, on ne pense qu'au sexe, et on ne consomme pas ; on cause, on cause et on ne se comprend pas ; un personnage parle en anglais, un autre en espagnol, un troisième, qui ne peut pas prononcer les consonnes, est inintelligible ; et surtout, le mari défaillant a un sosie, d'où des quiproquos en cascade, au point que pour finir chacun se croit devenu fou, à moins que ce ne soient les autres ; les jeux de scène d'une précision plus que jamais acrobatique emportent tous ces fous dans un tourbillon de machine elle-même devenue folle.

Ciel ma femme ! |

Autre figure familière de ces Brèves, Patrick Modiano. On pense avoir lu tous ses livres, mais non, il en reste encore un, toujours.

Catherine Certitude (Gallimard, 1988) : pas un roman, mais une longue nouvelle. Catherine, à New York, se souvient. Son enfance à Paris dans les années 60, avec son père. Ils s'adoraient. Tous deux portaient des lunettes. Quand elle les ôtait,

les contours des gens et des choses perdaient leur acuité, tout devenait flou, les sons eux-mêmes étaient de plus en plus étouffés. Le monde, quand je le voyais sans lunettes, n'avait plus d'aspérités, il était aussi doux et duveteux qu'un gros oreiller contre lequel j'appuyais ma joue, et je finissais par m'endormir.

Le monde autour d'eux est froid et dur, une invitation chez une copine riche va humilier la petite, mais l'amour paternel la protège autant que faire se peut.

Les aquarelles de Sempé, à chaque page, apportent leur mélancolie souriante et leur tendresse rêveuse à celles de Modiano, dans une alliance parfaite.

Plus tard, en Amérique, le magasin de la rue d'Hauteville et Monsieur Casterade nous semblaient si lointains que nous finissions par nous demander s'ils avaient jamais existé.

Mais plus tard encore, lorsque Catherine raconte son passé, il remonte plus vivant que jamais.

Nous restons toujours les mêmes, et ceux que nous avons été, dans le passé, continuent à vivre jusqu'à la fin des temps.

Catherine et son papa chéri. |

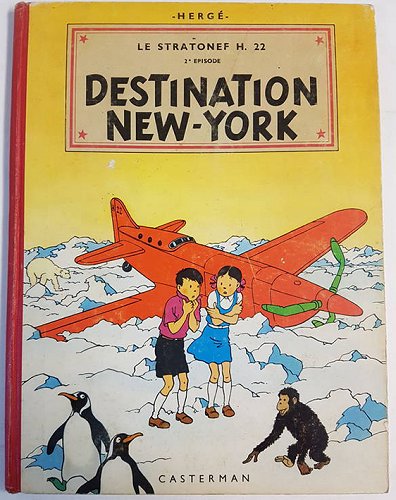

Les images toujours. La BD, que de nombreux adultes, dans mon enfance, méprisaient copieusement (qui s'en souvient encore ?), est aujourd'hui traitée comme une reine. Les adultes, en fait, l'ont confisquée, et elle s'adresse aujourd'hui aux grands plus qu'aux petits.

Grand amateur de cette BD moderne, je garde ma tendresse pour celle d'autrefois et passe joyeusement de l'une à l'autre.

Remettre le nez dans les albums de Tintin, surtout les plus anciens, pour voir ce qui reste de la magie ancienne ? Finalement j'opte pour une partie de l'œuvre d'Hergé moins connue : les aventures de Jo, Zette et Jocko.

Jo et Zette sont frère et sœur, dans les douze ans, flanqués d'un singe nommé Jocko en guise de Milou, et même de parents, chose rare chez les jeunes héros de BD. Brillent surtout dans mon souvenir les deux épisodes du Stratonef H.22 : Le testament de M. Pump et Destination New York.

On est à la fin des années 30. Le père de Jo et Zette conçoit un avion qui doit rallier New York en six heures pour gagner un prix, mais des méchants font tout pour empêcher l'avion de voler. Finalement c'est Jo et Zette qui le piloteront et gagneront le prix après moult péripéties.

Intacte, la magie. J'apprécie plus encore qu'autrefois le scénario débridé, haletant, mêlant suspense et humour, et sa naïveté voulue m'enchante : les invraisemblances immenses, dont j'étais alors tout à fait inconscient — ce gamin qui pilote un avion ! — m'apparaissent aujourd'hui pleines de poésie. Et qu'il est beau, le Stratonef, à la fois futuriste et rétro ! On le voit dans la grande et belle soufflerie de Chalais-Meudon, devant quoi je suis passé en courant ce matin, puis au décollage à Villacoublay, tout près d'ici. Peut-être verrai-je, en regardant bien, dans le coin d'une case, mon père et ma mère adolescents ?

Jo et Zette. |

Et les images se mettent à bouger.

Trois films ce mois-ci seulement, trois de l'année, trois bons.

En Corée du Sud, où le paradis néo-libéral, comme chez nous, comme partout, enrichit les uns en écrasant les autres, une jeune fille entre dans l'enfer d'un centre d'appels et en ressort suicidée. Une jeune policière enquête, entre peu à peu dans la peau de la victime, dénonce les coupables et le système — en vain. About Kim Sohee de July Jung peut paraître un peu longuet, un rien démonstratif, mais sa mise en scène, belle et forte, est au service d'un message qu'on ne répétera jamais assez.

En France aujourd'hui, un organisme peu connu, Justice Restaurative, fait se rencontrer des délinquants et des victimes de violences. Trois des uns et trois des autres discutent pendant plusieurs séances, et après les rudes affrontements du début, un certain apaisement s'installe. En même temps, une jeune femme qui fut violée par son frère dans son enfance finit par accepter de s'expliquer avec lui. Certains ont fait la fine bouche devant le côté feelgood du film ; les difficultés de l'aventure, pourtant, ne sont pas cachées, et ce qui rend si attachant Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, c'est aussi que les acteurs professionnels, tous excellents, qui jouent cette reconstitution, lui donnent le naturel et l'urgence d'un documentaire.

Le cinéma, décidément, peut travailler lui aussi à raccommoder la société. À Paris, une péniche accueille dans la journée des malades mentaux. Nicolas Philibert, documentariste bien connu, vient les écouter. Comment fait-il pour les mettre en confiance ? Ils nous parlent, ces fous, ils délirent plus ou moins, mais ce qu'ils nous disent maladroitement, ou ce qu'ils dessinent, ou ce qu'ils chantent — parfois fort bien — est précieux et parfois poignant, et leurs visages aussi abîmés parfois que leur pensée, sont d'une étrange beauté — comme elle. Pas de violence en eux, apparemment. Cette nef des fous est une arche. Et après deux heures Sur l'Adamant, on repart apaisé.

L'un d'eux. |

Après les yeux, les oreilles.

Mois musical bien plein, avec une rétrospective Brassens, une de plus. Cette fois je n'écoute pas tout, mais les paroles sont à chaque fois plus belles, les musiques plus riches, j'entends mieux qu'avant les beautés de l'accompagnement (ah ! la contrebasse de Pierre Nicolas !) et aussi celle du chant : si Brassens est inimitable, c'est aussi par la finesse de son jeu avec le rythme : mine de rien, quel swing !

À part ça, deux moments forts grâce à Internet.

D'abord Schumann, la redoutable coda de la Fantaisie op. 17 jouée successivement (25 Great Pianists attempt the DEADLY coda of Schumann's Op. 17 Fantasie (LIVE only))

par vingt-cinq pianistes parmi les plus grands. Un sacré vertige.

Et puis Mozart, son Concerto n°20, le plus sombre, joué par la Maria Yudina (Maria Yudina plays Mozart Piano Concerto No.20 K 466). Cette pianiste russe fut l'héroïne d'une incroyable histoire : Staline l'entend un soir jouer Mozart à la radio, il est ému aux larmes. (Mon dieu ! Staline et moi reniflant en chœur !) La brute sentimentale fait envoyer une forte somme à l'artiste, laquelle répond qu'elle a offert l'argent à sa paroisse et qu'elle priera Dieu toute sa vie pour qu'il pardonne ses crimes au tyran. Lequel ne lui fera aucun mal ! Et moi, écoutant cette femme héroïque jouer le 20e concerto dans la Russie de 1948 comme si la guerre était encore là, je suis soufflé par ce Mozart furieux, égaré, hanté, la pianiste emportant l'orchestre comme si leur vie en dépendait.

Sa sonate de Schubert D960, non moins renversante (Schubert son. D 960 Maria Yudina).

Maria Yudina |

Le miel des anges enfin, avec sa récolte de printemps. Trois titres seulement, soyons raisonnables, il est temps de ralentir un peu. Trois titres d'une belle richesse.

Deux nouvellistes d'abord, vivants (plus jeunes que leurs traducteurs) et passionnants. Grands raconteurs d'histoires qui nous font voir, loin des clichés ensoleillés, la Grèce provinciale sombre d'hier et d'aujourd'hui encore. Stàthis Kopsahìlis fait revivre le village de son enfance, et Thodoris Gònis les miséreux et les paumés d'une petite ville.

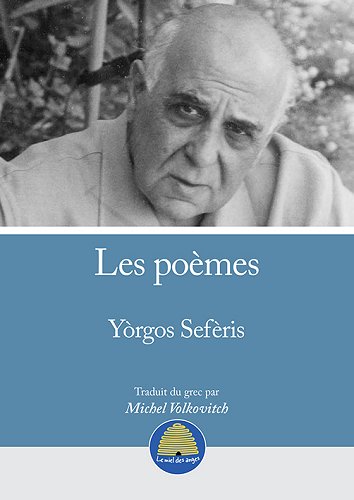

Un seul poète ce printemps, mais quel poète ! Yòrgos Sefèris, prix Nobel 1962, avec une quasi intégrale de ses poèmes dans un volume de 350 pages. Entre tous les livres de poésie que j'ai publiés en quarante ans, celui-ci est sans doute celui qui compte le plus — avec l'intégrale Cavàfis, mais l'autre géant avait déjà une demi-douzaine d'intégrales en français, alors que le Sefèris du Miel des anges est la toute première dans notre langue, plus de cinquante ans après la mort du poète !

Le 107e volume du Miel des anges. |

Au programme en juin ? Nadeau et Feydeau toujours, Gracq et Perrault, Duby et Sultan, Aubenas et Lopez, Paterson et Gomont. (Quelle salade !)

www.lesentierdugrandparis.com Will, Franquin, Macherot, Delporte, Les maléfices de l'oncle Hermès |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le pénible fardeau de n'avoir rien à faire.

Il n'y a point d'ouvrage si accompli qui ne fondît tout entier au milieu de la critique, si son auteur voulait en croire tous les censeurs qui ôtent chacun l'endroit qui leur plaît le moins.