À Vauvenargues.

BRÈVES

N°233 Mars 2023

Les boîtes à livres, décidément, sont une belle invention. La plus proche, à l'entrée du square, ne désemplit pas et la plupart des bouquins s'en vont à peine déposés — même ceux traduits du grec. Il n'est pas rare d'y croiser d'autres amis des livres, on en profite pour tailler une bavette et c'est un réconfort. La petite secte n'est peut-être pas si maigrelette, après tout.

Qui sont-ils donc, ces liseurs qui viennent écouler le trop-plein de leur bibliothèque, ou profiter de cette manne gratuite ? Y a-t-il donc, dans notre banlieue prospère, tant de lecteurs voraces, mais fauchés ?

Pour ma part, si je visite l'aimable boîte régulièrement, c'est pour soulager nos étagères vacillant sous le poids. Mais attention, la boîte est dangereuse. Elle offre une variété insensée, avec une majorité de vieux coucous lamentables, mais aussi pas mal de pépites. Il y a même parfois, égarées dans cet EHPAD en papier, quelques fringantes jeunesses ! Au début je posais ma cargaison et repartais ; puis j'ai jeté un œil aux titres, puis feuilleté çà et là, et l'autre jour j'ai succombé.

Le surlendemain, déjà, rechute. Deux livres d'un coup. Mes croulantes étagères, inquiètes, gémissent.

À Vauvenargues. |

Quel bouquin m'a donc fait craquer ? Un vieux (pile mon âge), dans un plus triste état que moi, la couverture (verdâtre) séparée du corps (jaunasse). La mort d'Éric, de Serge Dalens, 1947, éditions Alsatia, collection Signe de piste.

Autant que la compassion, c'est la nostalgie qui m'a fait chuter. Tous les garçons de mon âge — ceux des familles de droite en tous cas — ont dévoré jadis les romans du Signe de piste. Je ne me souviens pas d'avoir lu les quatre volumes de la saga du prince Éric, mais j'ai aimé, comme tant de garçons, d'autres histoires de la même série, peuplées de scouts, célébrant, la nature, l'aventure et l'amitié. Je n'étais pas encore conscient, à l'époque, du biais idéologique de l'entreprise.

Serge Dalens, de son vrai nom Yves Marie Paul Raoul, comte de Verdilhac, eut d'importantes responsabilités au Front National, et en le lisant aujourd'hui ça me saute aux yeux.

1940. Éric, prince de Swedenborg, ado surdoué, combat dans l'armée française. Officier à dix-sept ans, il est aux premières loges du long face-à-face franco-allemand, puis de la brève débâcle, et avant de mourir il traverse l'épreuve en héros. Lui et ses chers amis de son âge sont nobles par l'état-civil en même temps que dans l'âme. De vrais chevaliers d'autrefois. Tous fana mili, comme il se doit.

L'ennemi allemand ? Pas si antipathique après tout.

Ils ne vivent que pour la grandeur de leur Patrie, tandis que nous nous moquons de la nôtre.

La démocratie ? Il faut

...souhaiter que toute la sale pâtisserie démocratique ne nous flanque pas la colique.

Et bien sûr, ils sont tous beaux comme des jeunes dieux. D'autant que les illustrations sont l'œuvre du célèbre Pierre Joubert, qui dessina toute sa vie des adolescents de rêve, torse et jambes nues de préférence.

Deuxième paragraphe du livre :

L'aube se leva, si doucement, que l'aurore les surprit dans la même pose. Le soleil, qui ôta leurs chandails, caressa leurs épaules brunes.

Il n'est pas le soleil, monsieur le comte, et le regrette sûrement, mais il a un beau brin de plume. Phrases vives et bien tournées, sans emphase, familières à bon escient. Je lis sans déplaisir cet homme qui m'est si étranger. Il raconte avec vigueur des événements qu'il a vécus de près — même si l'on est très loin de l'envoûtant Balcon en forêt de Gracq et des visions de Claude Simon, à la fois hyper-réalistes et hallucinées, dans La route des Flandres. Quant à ses idées saumâtres, elles sont surtout d'une naïveté désarmante, comme les coïncidences énormes qui émaillent son récit.

Ce qui m'a poussé à lire cette Mort d'Éric, c'est aussi la curiosité : pourquoi tuer son personnage, alors que le public s'arrachait ses aventures ?

Éric meurt le jour de ses dix-huit ans car il ne peut devenir un homme, pas plus qu'Adonis ou Antinoüs ; il doit rester un adolescent, à la beauté intacte pour l'éternité, pour nourrir les fantasmes de messieurs vieillissants.

Le prince juste avant de mourir. |

Une autre de mes lectures du mois, c'est un hasard, nous ramène à la même guerre. Trois ans plus tard, on ne se bat plus, nous sommes dans Paris occupé et c'est Marcel Aymé qui raconte. Le chemin des écoliers, l'un de ses romans moins connus, fut écrit à chaud en 1946.

L'un des projets du livre est d'offrir un tableau complet de la période, une radioscopie la plus précise possible, à quoi contribue une trouvaille épatante : l'apparition de certains personnages secondaires, simples silhouettes parfois, déclenche une note en bas de page nous révélant ce qu'ils deviendront ensuite. Beaucoup de personnages donc, mais assez peu d'action, celle-ci zigzaguant entre deux ronds-de-cuir d'âge mûr et leurs fils qui font les quatre-cents coups.

Pas folichon, le Paris de 43, «d'une tristesse béante», avec les restrictions, les trafics, l'argent qui manque aux uns et coule à flots chez les autres. La fresque est à la fois très noire et très drôle, brossée avec un humour glacial, une ironie cruelle, un cynisme désolé. Les deux protagonistes discutent sans fin, que faire d'autre ?

Michaud ne demandait pas mieux que d'examiner le problème de la responsabilité. Il compara l'homme à une marmite, à une enfant de chœur, à un fer à repasser, à une lampe pigeon, à un moteur d'auto, et l'équilibre moral à celui d'un cycliste. Ce fut le cycliste qui lui donna le plus de satisfaction. Quand la bicyclette est en bon état, disait-il, le cycliste est impardonnable de renverser les vieillards et d'écraser les poulets. Mais quand le guidon ne commande plus, quand les pneus sont à plat, quand les freins sont cassés...

L'auteur, cependant, ne force pas le trait, il n'y a pas chez lui de bons totalement bons et de méchants à l'état pur. Il garde toujours cette distance lucide qui est sa marque de fabrique. Ce qu'il dit d'un de ses personnages a-t-il valeur d'autoportrait ?

La sincérité était toujours son grand souci. (...) Son humeur austère et indépendante l'avait détaché de toute espèce de préjugés à l'égard des compartiments de l'humanité. Les catégories sociales, la fonction, l'appartenance à une race, à une nationalité ou à un groupe politique ne représentaient pour lui qu'un classement sommaire de l'espèce humaine et d'une ordonnance trop grossière pour mériter l'attention.

Et c'est ainsi qu'Aymé est grand. Même si avec ce genre d'attitude on ne se fait pas que des amis.

En refermant ce Chemin des écoliers dans le tome III de la Pléiade où l'on a désormais presque tout lu ou relu, on se réjouit en pensant à ce qui reste à découvrir dans les deux autres qui attendent là-haut sur les rayons.

Paris, 1943 |

Quelques années plus tôt, en 1929, Jan Weiss n'a pas décrit son présent, mais halluciné l'avenir. Son roman, La maison aux mille étages (traduit du tchèque par Eurydice Antolin aux éditions Le rayon imaginaire), imagine l'humanité enfermée dans une tour immense sous la domination écrasante d'un Big Brother nommé ici Muller.

On construit éternellement... Un étage se colle à un autre étage, sans respiration, sans fin.

En parcourant ces lieux voués à la violence, la démence et le désespoir, on constate avec stupeur que ce Tchèque inconnu chez nous a pratiquement tout inventé : l'URSS de Staline et la société de consommation, les camps de concentration et la Bourse, l'omniprésence des écrans et les chambres à gaz... Les rares points positifs eux-mêmes apparaissent finalement lourds de menaces :

Une nouvelle jouissance a été trouvée, dit-on, dans l'éternuement qui, après une certaine intervention chirurgicale, atteint une intensité catastrophique et se termine par une mort exquise.

Nous découvrons les divers étages de cet enfer en compagnie du héros amnésique bravant tous les dangers — il va même s'attaquer à Muller, face à face ! — et c'est pour le lecteur, sur près de 300 pages, une fantasmagorie monstrueuse, une débauche vertigineuse de visions de cauchemar. Qu'avait-il fumé ou bu, Jan Weiss ?

Un leitmotiv dans les diverses scènes : les plafonds espions.

À tous les étages, dans toutes les chambres, Il regarde Son peuple depuis le plafond, de jour comme de nuit...

La lentille au plafond était son œil ! Le microphone dans le mur, son oreille ! Le haut-parleur de cristal, sa bouche ! Sa main peut tout à coup surgir du plafond ; un jour, il pourra apparaître en personne dans un miroir...

Dans la même collection vouée à l'imaginaire, une réédition du Frankenstein de Mary Shelley, affaire à suivre...

Quelque chose comme ça... |

Journal, d'Edouard Levé, paru chez P.O.L en 2004, est à plus d'un titre l'inverse du livre précédent.

Ici, pas la moindre fiction, rien que des faits. L'auteur aligne sobrement des relations d'événements telles qu'il les a lues dans les journaux, classées par rubriques : guerre, religion, économie, science, météo, sport, vie culturelle... Son intervention se borne à supprimer les mentions précises : nom du journal, noms de personnages et de lieux, tout cela effacé.

L'étrangeté et la force du roman de Weiss tiennent à son exubérance déchaînée, à la violence de ses couleurs ; le montage de Levé, lui, devient bizarre et fascinant par défaut, par grisaille. Certains articles sont frappants, pittoresques, certes, comme l'histoire du pasteur qui viole une de ses filles, fait un enfant à l'autre, puis se fait aider par l'une pour tuer l'autre et toute la famille ; ou bien ceci :

Site Internet cherche numérologues et astrologues thérapeutes de plus de trente-cinq ans. Horaires divers à domicile. Urgent.

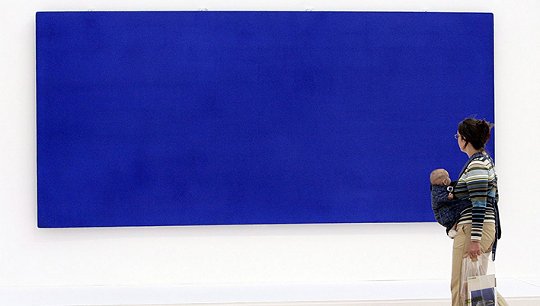

Mais les autres nouvelles, bien souvent, sont totalement dépourvues d'intérêt par elles-mêmes. Ce qui compte, c'est l'effet global, ce geste infime qui lie ensemble ces fragments, les aplatit, les dévitalise en leur donnant du même coup une vie plus diffuse, mystérieuse, faisant d'eux une sorte d'équivalent écrit de ces tableaux monochromes peints au siècle dernier — impressionnants assurément. Et lassants à la longue.

Elle n'y voit que du bleu. |

La lecture suivante, elle, est noire comme le plumage du corbeau. Jacques Moulin, que je découvre à cette occasion, a écrit Corbeline à la gloire dudit oiseau, dans un beau petit volume élégamment illustré par Ann Loubert pour l'Atelier contemporain.

Le poète entreprend de capturer le volatile au moyen des mots : vers libres, chanson, prose, tout est bon. L'apprivoisement commence par un travail sur les sons, et je ne peux que souscrire à ceci :

Entend-on le son [K-R_B] de corbeau ? L'imprononçable de son nom réduit à trois consonnes rugueuses qui s'avancent comme en crabe. Le [K] initial qui obstrue le palais du gosier crispe la langue et clame sa pitance. (...) Ce grognement râpeux dans la lettre du R...

Ou ceci :

Le corbeau coriace

croasse

Ou ceci :

Tant de fumées noires dans son cri tintamarre

Qu'il racle grandement en son bec

Ou ceci :

Pourkroah pourkroah pourkroah

dégoise le corbeau par trois fois

Et j'aime ces mots rares ou inventés, corbin, corbeline, corbalise, verbeaulise, voralise, rauqualise, qui semblent dire que le corbeau parle une autre langue ou qu'il faut inventer une langue pour lui parler.

Dans d'autres pages, hélas, je ne vois plus, je n'entends plus le corbeau. Je ne le saisis que par éclairs, par brefs reflets. Ce qui, en poésie contemporaine, m'arrive souvent, mais que ce soit le corbeau qui m'échappe me met singulièrement mal à l'aise.

Un jour, dans une rue de Paris — je l'ai raconté déjà —, une corneille perchée sur un poteau d'arrêt de bus m'a parlé ; j'ai dû mal répondre, car elle a repris avec une insistance un rien agacée. Mais rien à faire, je n'arrivais pas à comprendre, à me faire comprendre. J'en fus confus. Depuis, quand je rencontre ses cousines en courant dans le Parc, je vois bien que je leur fais peur et je me désole de cet éternel fossé entre nous. Que même les livres n'aident pas à combler.

Pourquoi cette tendresse à votre égard, amis corbacs ?

Veinard. |

Déjà la fin du mois ! Trop court, ce foutu février.

Pas assez lu. Pas le temps de m'offrir mon petit Feydeau mensuel. Heureusement le Nadeau nouveau vient d'arriver : Soixante ans de journalisme littéraire, tome 3, les années Quinzaine littéraire, 1966-2013, aux éditions Maurice Nadeau reprises par son valeureux fils Gilles. 1800 pages, impatiemment attendues. Les lire prendra plusieurs mois, on n'est pas pressé, faisons durer le plaisir.

L'un des avantages des critiques de Nadeau, c'est que la plupart du temps, en plus d'analyser un livre avec la pertinence qu'on lui connaît, il raconte l'histoire en prime, ce qui donne parfois l'impression d'avoir presque lu tel ou tel bouquin, ce dont on n'aurait pas eu le temps.

1966-69. Pour les gens de mon âge, c'est les années de la fac, le moment où l'on est devenu un lecteur adulte. Le moment aussi où le Nouveau Roman déferle, modifiant le regard du lecteur, qu'il le veuille ou non :

Les «nouveaux romanciers» nous ont fait une seconde nature de lecteurs. On s'est habitué à leurs entrelacs, à leurs labyrinthes, à leurs énigmes. Si bien que quand paraît un récit comme La confrontation de Louis Guilloux, ou ces Souvenirs imaginaires de Pierre Herbart, on se trouve un peu désemparé. On serait tenté de croire que ces écrivains ont vieilli et c'est une nouvelle accommodation que réclame une écriture sans apparente profondeur. Le changement d'optique effectué, le charme opère de nouveau à plein : ce sont d'autres ressorts que Guilloux ou Herbart font jouer et qui ne manquent pas d'efficacité.

Nadeau accueille avec chaleur La bataille de Pharsale de l'ultra-moderne Claude Simon, l'un des «nouveaux romanciers», ainsi que les merveilleuses Lettrines de l'intemporel Julien Gracq. Il situe à sa juste place l'ultime roman de Céline, Rigodon, lequel

sera placé par les futurs professeurs parmi les œuvres mineures d'un écrivain qui, sur la fin de ses jours, n'avait plus que la force de ressembler à lui-même.

Ce qui n'empêche pas le critique de goûter en connaisseur «l'écriture haletante» du vieil imprécateur, avec ses phrases

plus elliptiques encore qu'autrefois, ramassées sur elles-mêmes comme des chiens prêts à mordre.

Nadeau salue l'apparition de petits jeunes prometteurs, Le Clézio, Ducharme, dont on parlera ensuite, et d'autres qui disparaîtront corps et biens : Jean-Marie Caplain, Aidan Higgins, Yvonne Baby, Maurice Fickelson...

Il parle même de poésie ! Les poètes américains font l'objet d'une chronique élogieuse, et une autre tresse des couronnes au très oublié Jean Vagne. Parler de poésie ! On voit qu'il s'agit là d'une époque lointaine.

Nadeau est avant tout un homme d'admirations, mais l'éreintement, il sait faire aussi. Témoin le costard qu'il taille à Montherlant et sa poussive Rose des sables. Mais rien ne vaut ses délectables coups de patte feutrés, comme ces lignes sur Oublier Palerme, d'Edmonde Charles-Roux, dont ce temps-là s'enticha au point de le goncourifier. En les lisant je revois le petit sourire en coin de Nadeau, comme s'il était encore là.

Ce récit documenté, aux couleurs plates, convenablement cousu même si les coutures demeurent visibles, plaira à la centaine de milliers de lecteurs auxquels il est destiné. L'inspiration en est sympathique et la façon, dans le genre prêt-à-porter, fort honorable. La distinction dont il a été l'objet nous rappelle qu'entre l'Atlantique et la Méditerranée il existe un pays de coteaux modérés où, pour la satisfaction de ses habitants et en dépit de toutes les outrances ou modes intellectuelles, le roman continue doucement à ronronner.

Enfin, ces lectures de Nadeau sont précieuses en ce qu'elles suscitent les nôtres, éveillant de belles fringales chez les lecteurs-fouineurs, les chiffonniers littéraires dans mon genre. Grâces te soient rendues, Maurice, une fois de plus.

Photo Louis Monnier. |

Du coq à l'âne encore — c'est la règle du jeu dans ces Brèves, qui changent sans cesse de registre, du nouveau à l'ancien, du proche au lointain, du célèbre à l'obscur, du sérieux au futile, de l'excellent (souvent) au détestable (parfois).

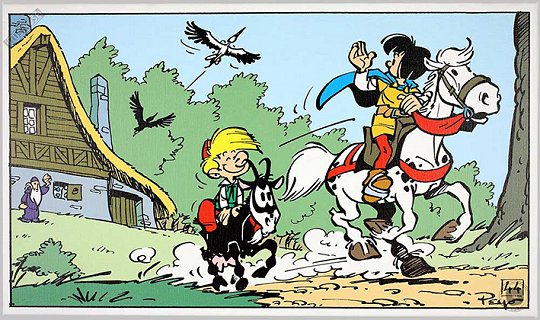

Pierre Culliford, auteur de BD belge, devint jadis une star sous le nom plus vendeur de Peyo. Oui, les Schtroumpfs, c'était lui ! Et Benoît Brisefer, le petit garçon très fort (sauf quand il s'enrhume) ! Et Johan ! Pauvre Johan, à qui les Schtroumpfs, apparus dans ses aventures, volèrent la vedette au point de le faire disparaître. Le succès démesuré des petits bonshommes bleus poussa leur créateur au surmenage et à une mort précoce.

Envie soudaine de relire, non pas les Schtroumpfs, mais les albums un peu oubliés de Johan. Nous sommes dans un Moyen-Âge de rêve, peuplé uniquement de châteaux et d'auberges séparés par des forêts sans chemins. Johan est un jeune page plus malin et plus costaud que les adultes, intrépide, énergique, bref, trop parfait, un peu fade — une sorte de Tintin médiéval. Le premier album, Le châtiment de Basenhau, est vraiment rudimentaire, Le maître de Roucybeuf marque un progrès, mais c'est Le lutin du Bois aux roches qui séduit vraiment avec l'apparition de Pirlouit, nain facétieux, gourmand, râleur mais bon cœur, chevauchant sa charmante biquette. Ce tandem va vivre des aventures bourrées d'action et de drôlerie dans plusieurs albums devenus classiques. Je relis aussi La pierre de lune, avec ses belles scènes de nuit, et je m'interroge : les enfants d'aujourd'hui lisent-ils encore ces histoires, ou ne sont-elles rééditées que pour des vieillards nostalgiques ?

Johan, Pirlouit et Biquette. |

Rubrique cinéma un peu maigre ce mois-ci, une fois de plus.

J'avais été impressionné naguère par Vincent n'a pas d'écailles, de Thomas Salvador, son premier long métrage, l'histoire d'un homme à qui le contact de l'eau donne des super-pouvoirs, scénarisée, jouée et dirigée par lui-même. Tout comme le suivant, La montagne. Salvador acteur joue cette fois un autre héros hors du commun, attiré par la haute montagne au point de s'y installer, puis de se fondre en elle, quasiment. Salvador scénariste prend des risques insensés, mais Salvador réalisateur évite jusqu'au bout la chute et rares sont les films aussi étranges et fascinants.

Autre belle expérience : The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, Sur une île perdue en Irlande, un homme voit son meilleur ami le repousser soudain sans raison. Film lent mais intense, baignant dans une mélancolie pailletée d'insolite et d'humour, et quels beaux personnages !

Perplexité absolue, par contre, avec LE film dont on parle : Tár, de Todd Field. Une cheffe d'orchestre célèbre, sa grandeur, sa décadence. Les critiques et le public français adorent, les Grecs détestent, et moi je fais les deux à la fois, ébloui par certaines scènes brillantissimes et par le jeu conquérant de Cate Blanchett, mais agacé par le côté m'as-tu-vu, arrogant, du personnage (après tout, pourquoi pas ?), et surtout (ce qui est plus grave) du scénario, qui n'arrête pas de faire le malin.

Thomas Salvador... |

Tristesse : l'un de nos grands metteurs en scène, Michel Deville, vient de s'en aller à quatre-vingt-onze ans, dix-sept ans après avoir quitté le cinéma. Une carrière exemplaire, une recherche permanente, audacieuse, joueuse, qui rappelle un peu le parcours d'Alain Resnais. Tous ses films sont rassemblés dans quatre coffrets débordants de bonus que je présente ici-même dans la rubrique Cinoche.

Il habitait tout près d'ici, de l'autre côté du fleuve, une petite maison avec petit jardin dans une petite rue tranquille. J'aurais aimé rencontrer cet homme qu'on disait charmant ; je n'ai jamais osé.

Michel Deville |

Nouvelles de ma petite ville à moi : les animaux reviennent ! Moins de mésanges, presque plus de moineaux, mais un renard a été aperçu dans ma rue. Pour tondre certaines parties herbeuses, on a remplacé la tondeuse par une petite bande de moutons. Et dans le Parc de Cinq Loups, au lieu-dit la Butte aux chèvres, un peu au-dessus de chez moi, l'autre jour, j'ai vu paître un grand troupeau de biques et de boucs ! Ô surprise ! ô bonheur !

La Butte aux Chèvres... |

En avril, au programme : Nadeau encore, Simon (Claude), Mansfield (Katherine), Feydeau, Chénier, Czarny, Boumard, Sattouf.

www.lesentierdugrandparis.com Will, Franquin, Macherot, Delporte, Les maléfices de l'oncle Hermès |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il ne s'agit pas pour un poète d'être un penseur, mais de donner la soif anxieuse, la nostalgie de la pensée.

Est-ce là poésie ? Je n'en sais rien, et peu importe.