Isabelle et Calendula. L'oncle Hermès dans la barque.

BRÈVES

N°231 Janvier 2023

Will, Franquin, Macherot, Delporte...

Noms magiques pour ceux qui furent gamins comme moi dans les années 50 et 60. Tous quatre dessinaient et/ou scénarisaient dans l'inoubliable Journal de Spirou.

Déjà fort occupés par leurs propres travaux, ils s'embarquèrent un jour dans une aventure commune — et peu commune : Isabelle, douze albums parus entre 1968 et 1995, tous chez Dupuis, avec Delporte (Yvan) scénariste permanent, Will (né Willy Maltaite) au dessin, Macherot (Raymond) au scénario des quatre premières histoires et Franquin (André) à celui des numéros 3 à 7.

Dans un paisible petit port breton, la toute jeune Isabelle, qui vit avec sa tante, accroche dans sa chambre un tableau ; un petit personnage en sort et c'est le début d'un déferlement de merveilles. La fillette va rencontrer un couple de sorciers (son oncle Hermès, la belle Calendula) et vivre avec eux, pouvoirs magiques et sortilèges aidant, les plus incroyables aventures, les voyages les plus fabuleux. Les cinq albums où le génial Franquin a mis la main (Les maléfices de l'oncle Hermès, L'astragale de Cassiopée, Un empire de dix arpents, L'étang des sorciers, L'envoûtement du Népenthès), sont sans doute les plus joyeusement délirants.

La date de naissance de la série n'est pas anodine : 1968, l'année où ça remue. La BD jusque-là, ghetto pour lecteurs prépubères, était soumise à une réglementation pudibonde. L'un des charmes des albums d'Isabelle, c'est la tension qui les traverse entre l'auto-censure qui persiste et le désir de s'émanciper : les péripéties psychédélisent, le sorcier et la sorcière en pincent l'un pour l'autre, Delporte multiplie les jeux de mots coquins et Will fait pigeonner avec délectation les appas de sa Calendula — vit-on jamais sorcière plus sexy ?

La série, qui combine harmonieusement les attraits de la BD naïve d'autrefois et ceux d'un âge nouveau, a un charme fou ; elle s'est acquis, dit-on, des admirateurs fanatiques, sans jamais pour autant transporter les foules, sans doute un peu désorientées. La preuve : les albums, tous épuisés, ne sont pas réédités, ils atteignent en occasion des prix stratosphériques. Et je ne les ai pas tous, hélas. J'en suis réduit à rêver La lune gibbeuse, Les sortilèges des gâtines et Les abraxas pernicieux...

Isabelle et Calendula. L'oncle Hermès dans la barque. |

Le monde réel a lui aussi ses merveilles. Je donnerais toutes les côtes d'azur du monde pour l'Aubrac et la Margeride, au cœur du Massif Central,

hauts plateaux cristallins, érodés, ventés, coupés de vallées profondes, de gorges inaccessibles, glacés, recouverts de neige ou brûlés par le soleil, dégorgeant de sources et de ruisseaux.

C'est Jean Rodier qui l'écrit, dans son livre En remontant les ruisseaux, publié en 2010 à L'escampette (une bonne adresse). Cet homme, dont j'ignorais tout, aime d'amour lui aussi ces hauts lieux, malgré ou à cause de

leur âpreté, leur difficile beauté.

Il les parcourt tous les sens en éveil, détaille la faune et la flore avec une précision extrême, et jusqu'aux odeurs, comme celles de l'étable :

Remugles d'ammoniac, de bouse fraîche, de suint de vache, de terre et de bois humides, de lait, de fumier et de foin.

Son livre-promenade, en même temps que les lieux, décrit ce qu'ils font naître en nous ; ce n'est certes pas un guide touristique, mais plutôt «un guide pour se perdre», ou plutôt se trouver, puisque en marchant dans ces hauteurs,

dans l'esprit tout embarrassé, tout encombré, le tumulte s'apaise, les miasmes se dispersent, (...) la constriction des pensées est dénouée par le vent...

Comme dans toute promenade, il y a là des moments un peu lents, tâtonnants, mais aussi, presque à chaque page, des passages inspirés, des instants de grâce, comme cette vignette charmante :

Fin de journée radieuse. J'attends que la nuit soit bien installée et descends par le chemin laiteux : la pleine lune est posée cul nul sur la prairie.

Ou ce paysage qui prend vie soudain, ces

blocs de granit plus ou moins serrés, formant parfois un chaos de rocs, comme une pensée neuve et audacieuse surgie de la méditation de la lande.

Ou ce morceau d'anthologie où l'on voit frétiller, chatoyer le ruisseau :

À l'inverse du fleuve qui modifie le paysage, le tamise, change sa lumière, le brouille, le reflète, le ruisseau — à peine s'il a de la masse, de l'étendue, de la profondeur — s'insère dans les terres, qui font un effort pour ne pas l'absorber, fraie sa voie hésitante et tenace, inclusion transparente et musicale, riche elle-même d'une multitude d'inclusions vivantes, dissimulées dans sa transparence.

Notre homme est un pêcheur endurci, qui décrit complaisamment ses stratégies et ses prises, et là j'avoue que j'ai un peu de mal. J'ai écrit il y a vingt ans une page de Journal infime («Pêche à la ligne») où le pêcheur m'inspire une sympathie que j'ai du mal à retrouver pleinement — je m'identifie sans cesse davantage au poisson... Face au pêcheur me voilà très divisé — ce qui ne m'empêche pas de savourer le parallèle entre lui et l'araignée, et de trouver précieux l'ensemble du livre, qui nous aide à remonter en nous jusqu'à nos hauts plateaux intérieurs.

Louée soit l'amie, fine lectrice, qui me l'a fait découvrir.

L'Aubrac dans sa splendeur. |

Quittons ce paradis rude et dépouillé pour son contraire : un foisonnement infernal.

Brice Matthieussent, l'un de nos plus grands traducteurs actuels, par ailleurs écrivain, nous a donné en 2009, chez P.O.L, un livre tout à fait atypique : Vengeance du traducteur. Le roman américain dont il est censé être la traduction reste invisible, on ne peut lire que les notes du traducteur (N.d.T) en bas de page, qui bientôt prolifèrent au point d'occuper tout l'espace. D'entrée elles nous disent le malaise qu'inspire au translateur sa condition subalterne :

...je suis certes partout présent, mais sur un mode que je ne comprends pas très bien moi-même, sous une forme bizarre, ectoplasmique et contrainte. J'évolue incognito, désincarné, fantôme obéissant et fidèle comme l'ombre demeure rivée au corps, coulé depuis toujours dans le moule de l'autre, de ce voisin bruyant qui s'exhibe en pleine lumière...

Cela commence donc très fort et se poursuit non moins brillamment. Le traducteur noie l'original absent sous les sarcasmes, raconte les outrages qu'il lui fait subir, mais bientôt les personnages du roman (un auteur français, son traducteur américain, quelques autres) se glissent dans les notes et peu à peu la machine s'emballe, brassant portraits du traducteur au travail, péripéties de roman d'aventures, rêves, fantasmes, jeux de miroirs, clins d'œil littéraires en un tourbillon torrentiel et vertigineux évoquant par moments Borgec ou Peres — tout cela profondément œdipien par ailleurs (l'auteur dans le rôle du papa), et non moins profondément érotique. Comme le résume la 4e de couv :

Traduire, c'est faire se rencontrer deux langues. Dans tous les sens du terme, y compris l'érotique.

Un bref morceau de bravoure pour mieux se plonger dans l'ambiance :

..le clavier AZERTY semblable aux rangées des sièges rouges, ou plutôt au plan de la salle avec les places numérotées inscrites dans autant de petits carrés, ce document qu'on trouve parfois punaisé au mur à côté de la caisse du cinéma ; mon écran 14', c'est l'immense surface scintillante où se déroule le film —, je m'arrache à ce trafic comme l'amant spectateur s'éloigne un peu du corps tiède de sa compagne quand la lumière revient et les tétanise.

Avec, d'un bout à l'autre de ces 300 pages jouissivement monstrueuses, la même élégance virtuose.

Tétanisés... |

Et puisqu'il est question de sexe, plongeons-nous-y un bon coup avec Tous les sexes sont dans la nature, aux éditions humenSciences. L'auteur, Thierry Lodé, professeur d'écologie évolutive, y explore la sexualité animale, autant dire un sujet en or, d'une variété prodigieuse. On s'en doutait, mais pas à ce point !

Tout ce que l'être humain s'enorgueillit d'avoir inventé, fidélité, adultère, masturbation, homosexualité, transgenritude, transespècitude, les animaux l'ont pratiqué avant lui — certains d'entre eux du moins. Les lions mâles, à l'occasion, s'adonnent à la sodomie, et les lionnes font minette. Le grand dauphin souffleur est carrément bisexuel. Les hyènes femelles, dotées d'un clitoris phalloïde plus grand que le pénis des mâles, sont couramment lesbhyènes. Les femelles du lézard porte-queue se reproduisent entre elles, sans mâle — de quoi faire rêver certaines dames aujourd'hui... Les accouplements de la couleuvre à collier durent quatre heures, qui dit mieux ?, les deux serpents s'enroulant l'un sur l'autre comme une tresse. Quant aux idylles entre espèces différentes, vous n'avez pas honte, mouette mélanocéphale et mouette rieuse ?

Dans tous ces ébats variés la violence n'est pas absente. M. Moineau n'hésite pas à détruire la nichée d'une maman pour s'accoupler avec elle. On connaît le triste sort de l'amant de la mante religieuse, mais certains destins le dépassent en horreur, témoin la fin tragique du crabe vert, féminisé par un parasite qui lui dévore d'abord les bonbons

Sans aller jusqu'à ces extrêmes, la sexualité, remarque l'auteur, est toujours exubérante, excessive. Jusqu'à l'absurde parfois — témoin l'encombrante queue du paon, ou l'énorme pince du crabe violoniste, qui ne luit sert qu'à frimer auprès des filles. Mais si le sexe est potentiellement violent, il peut aussi bien jouer un rôle social apaisant, comme chez les sympathiques singes bonobos, qui allient harmonieusement l'obsession du sexe et la paix sociale.

Cet ouvrage cependant, dépassant son aspect pittoresque — lequel suffirait à le recommander —, parvient à des conclusions fort utiles en ces temps de racisme proliférant et de régression intellectuelle (pardon pour le pléonasme) :

Non seulement les sexualités brouillent les gènes sans compter, anéantissant l'hypothèse d'une orientation eugéniste, mais elles fabriquent de merveilleux bâtards. (...) La différence est la seule loi des amours. C'est-à-dire que, loin de générer des «races pures», les sexualités échafaudent une diversité de plus en plus extraordinaire, de plus en plus éblouissante.

Grands aryens blonds, allez vous faire mettre.

Grands fous... |

L'une des étrangetés du dernier roman de Julian Barnes, Elizabeth Finch (Mercure de France), c'est que le sexe en est pratiquement absent. Le narrateur éprouve pour une enseignante, plus âgée que lui de vingt ans, une vénération amoureuse, et s'arrange ensuite pour la revoir de façon régulière, mais limitée, codifiée, chacun gardant ses distances. À sa mort, surprise : elle lui lègue ses papiers ! Il n'apprendra pas grand-chose de plus sur elle, sinon qu'elle aussi avait un maître à penser : Julien l'Apostat, cet empereur romain qui au IVe siècle tenta de réinstaurer le paganisme.

Dans la deuxième partie du livre, le narrateur mène l'enquête sur ce passionnant personnage, s'interroge sur ce que serait devenu le monde s'il n'était pas mort si jeune, tandis que derrière son portrait transparaît en filigrane celui de l'héroïne.

Puis la narration reprend, le narrateur poursuit son enquête, mais malgré de nouvelles révélations Elizabeth Finch gardera son mystère.

En faut-il, du talent, pour tenir en haleine sur une trame aussi ténue ! Le personnage-titre est admirablement dessiné, avec ses lumières et ses ombres, on ne peut que l'aimer : ce qu'elle est, ce qu'elle pense.

Je n'ai jamais connu un être moins enclin à l'apitoiement sur soi qu'Elizabeth Finch. Elle aurait jugé cela vulgaire — un adjectif qu'elle n'employait que dans un sens moral, jamais social. Ce non-apitoiement sur soi faisait partie du stoïcisme avec lequel elle affrontait la vie. Elle avait connu — et ici je ne fais que supposer en partie — la déception amoureuse, le sentiment de solitude, la trahison d'amis, et même une disgrâce publique (...), mais elle les affrontait avec une calme indifférence.

La personne la plus adulte qu'il ait jamais connue, confie le narrateur.

«Monothéisme, dit ce jour-là Elizabeth Finch. Monomanie. Monogamie. Monotonie. Rien de bon ne commence de cette façon.» Un silence. «Monogramme — un signe de vanité. Monocle idem. Monoculture — annonce la mort de l'Europe rurale. (...) Monolingue — telle une nation repliée et se leurrant sur elle-même. (...) Monopole — pour ne rien dire du Monopoly — toujours un désastre si on le laisse trop durer.»

Des paroles à écrire en lettres d'or et à encadrer. Prononcées avec un impalpable humour, qui contribue à débarrasser cette hagiographie de toute lourdeur. Le portrait de Julien, lui aussi, reste nuancé, même si son aversion pour la violence et son polythéisme le rendent éminemment sympathique. Les chrétiens, eux, intolérants fanatiques, n'ont pas le beau rôle — ce cul-bénit de saint Jérôme, par exemple, raillait la non-violence de Julien...

Je n'avais encore jamais lu le fameux Julian Barnes ; il m'a conquis en quelques pages, non seulement par la justesse de ses idées, mais par son habileté de conteur et l'élégante simplicité de sa prose. Un régal. Quant au traducteur, Jean-Pierre Aoustin, il se tire excellemment de cette mission quasi impossible : traduire de l'anglais en français.

Julien ? |

Nerval, lui, m'est familier depuis soixante ans je crois. Je rends visite à son Aurélia pour la quatrième ou cinquième fois aujourd'hui et n'en finis pas de m'émerveiller.

Le Rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible.

Ce sont les premières lignes et à chaque fois je me sens frémir, moi aussi, au début de ce voyage. Car c'en est un. L'aventure d'un homme dont la raison vacille. Une plongée (ou une ascension) dans ce qu'il appelle le rêve, à savoir les visions qui entrouvrent pour lui un autre monde peuplé d'esprits. Des visons qui embrassent tous les temps, toutes les religions (chez lui aussi le paganisme ressuscite) et qui oscillent entre le ravissement le plus pur et le fin fond du désespoir. Elles sont d'une richesse, d'une beauté extraordinaires :

La dame que je suivais, développant sa taille élancée dans un mouvement qui faisait miroiter les plis de sa robe en taffetas changeant, entoura gracieusement de son bras nu une longue tige de rose trémière, puis elle se mit à grandir sous un clair rayon de lumière, de telle sorte que peu à peu le jardin prenait sa forme, et les parterres et les arbres devenaient les rosaces et les festons de ses vêtements ; tandis que sa figure et ses bras imprimaient leurs contours aux nuages pourprés du ciel. Je la perdais de vue à mesure qu'elle se transfigurait, car elle semblait s'évanouir dans sa propre grandeur. «Oh ! ne fuis pas ! m'écrai-je... car la nature meurt avec toi !»

Le miracle d'Aurélia, c'est que l'auteur nous entraîne dans sa démence, par glissements successifs, avec un naturel et une douceur extrêmes ; qu'il la décrit en maintenant l'équilibre entre le point de vue de la raison et celui de la folie ; on a beau savoir qu'il s'agit là de délires, que des psychiatres pourraient aisément analyser, on ne peut pas non plus y voir des élucubrations purement pathologiques : elles ont pour nous, que notre guide a fait passer de l'autre côté, leur vérité à elles, profonde. Leur lumière et leur mystère.

Pendant nos années d'études, après le bac, nous aimions dire dans nos exposés que l'auteur «prenait son lecteur par la main», avant de nous rendre compte que c'était là un poncif. Mais voilà que j'ai envie de ressortir l'expression ancienne, tant elle est vraie en l'occurrence. Moi qui, autant que je me souvienne, n'ai jamais été fou au sens clinique, j'éprouve pour le doux Gérard un sentiment fraternel, que n'éveille en moi aucun autre explorateur de soi-même.

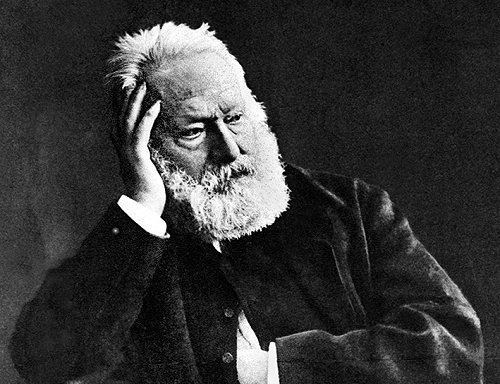

Nerval un an avant sa mort. |

1855 : Nerval met fin à ses nuits. La même année, Victor Hugo...

Après Lamartine le mois dernier, place à Hugo — mais pas n'importe lequel. Je voulais revoir celui de la fin, le vieux fou vaticinant des recueils posthumes, La fin de Satan et Dieu. Je me souviens d'avoir été frappé, dans les années 70, par un spectacle impressionnant où Jean-Paul Farré tonitruait des poèmes tirés de ce dernier recueil sur une musique de Pierre Henry. Mais je ne les ai pas, ces poèmes-là, dans ma bibliothèque ! Je me rabats sur quelque chose d'approchant : à la fin des Contemplations, «Ce que dit la bouche d'ombre», énorme masse, pas loin de mille vers, datant de 1855 elle aussi.

Où est-on ? Dans l'univers, et même au-delà. Quand ? Dans les siècles des siècles, passés, présents, futurs. C'est cosmique, panthéiste. Tout est dans tout et réciproquement.

Ce que tu nommes chose, objet, nature morte,

Sait, pense, écoute, entend.

...Tout est vivant ! tout pense !

...Tout est une voix et tout est un parfum ;

Tout dit dans l'infini quelque chose à quelqu'un.

Encore faut-il déchiffrer ce grouillement, ce tourbillon de paroles.

Un jour, dans le tombeau, sinistre vestiaire, (!)

Tu le sauras ; la tombe est faite pour savoir ;

Tu verras ; aujourd'hui tu ne peux qu'entrevoir.

Heureusement le poète est là, mage, voyant, pour nous éclairer par sa poésie visionnaire, voyante dans tous les sens du terme, qui déboule avec un souffle de marathonien, une puissance de rouleau compresseur ou de torrent boueux, alternant moments lumineux et sombres tunnels.

Certains vers sont d'une pauvreté consternante :

Maintenant c'est ici le rocher fatidique,

Et je vais t'expliquer tout ce que je t'indique.

Faisons un pas de plus dans ces choses profondes.

Où est-il passé, le fin magicien des Orientales, trente ans plus tôt ?

Mais pour oublier ces faux-pas, voici des images renversantes :

Non, l'abîme est un prêtre et l'ombre est un poëte ;

Non, tout est une voix et tout est un parfum...

L'hydre Univers tordant son corps écaillé d'astres...

Hélas ! le cygne est noir, le lys songe à ses crimes ;

La perle est nuit ; la neige est la fange des cimes...

Images en équilibre, souvent, entre le grandiose et le ridicule, vers quoi elles penchent parfois dangereusement :

...le caillou pensif, cet aveugle hideux...

L'idéal est un œil que la science crève.

L'âme du noir Judas, depuis dix-huit cents ans,

Se disperse et renaît dans les crachats des hommes.

Les constellations, sombres lettres de feu,

Sont les marques du bagne à l'épaule du monde.

Ce mulet fut sultan, ce cloporte était femme.

L'arbre est un exilé, la roche est un proscrit.

La hache souffre autant que le corps, le billot

Souffre autant que la tête.

Le chat lèche l'oiseau, l'oiseau baise la mouche ;

Le vautour dit dans l'ombre au passereau : Pardon !

Tous ces sombres cachots qu'on appelle les fleurs

Tressaillent ; le rocher se met à fondre en pleurs.

Quel autre poète oserait ? Hugo sait, semble-t-il, qu'à lui on pardonne tout.

Le voyant. |

Au générique ce mois-ci, une nette majorité d'auteurs français. Comme les autres mois. Sans aucun chauvinisme, mais par nécessité professionnelle, pour mieux connaître mon outil de travail : la langue française. (Oui, certes, le français des traducteurs n'est pas nécessairement moins bon que celui des auteurs, mais laissons ce débat pour un autre jour.)

Côté films, même tendance, d'autant que le cinéma français reste l'un des plus riches du monde, quoi qu'on dise parfois. Mais l'offre étrangère est elle aussi d'une qualité impressionnante.

Voici donc un film coréen du Japonais Hirokazu Kore-eda, dont le Parasite nous avait déjà réjouis et qui récidive avec Les bonnes étoiles. Sujet différent (deux bras cassés s'efforcent de vendre un bébé abandonné, deux fliquettes les pourchassent), mais recette identique : des personnages pas très brillants, mais attachants, lancés dans des aventures picaresques.

Tarik Saleh, Suédois d'origine égyptienne, auteur du fracassant Le Caire confidentiel, fait mieux encore avec La conspiration du Caire, où l'on visite les caves puantes du pouvoir égyptien, qu'il soit religieux ou politique. (L'Égypte, pays de merde — comme tant d'autres...) Porté par un scénario original et inventif, le film est mis en scène et joué avec une belle vigueur.

On passe en Angleterre avec Life, mini-série aux personnages remarquablement vivants, et pour dessert on s'offre l'Amérique avec Cluny Brown (La folle ingénue), le chant du cygne de Lubitsch. Le film, malgré son âge (exactement le mien), est pétillant comme jamais.

Les films français ? L'an prochain...

Jennifer Jones |

Il faudrait aller au cinéma tous les jours pour voir tout ce que les salles parisiennes nous proposent de bon. Et où trouver le temps pour les expositions ?

Il ne fallait pas manquer celle qui réunit, à la Fondation Louis Vuitton, deux géants de la peinture : Claude Monet et Joan Mitchell.

On a beau connaître le dernier Monet, on reçoit toujours le même choc devant ces fleurs, ces buissons, ces lianes, toute cette végétation obstinément verte et mauve qui envahit la toile et notre œil ; on arrive là dans un bout du monde de la peinture qui donne le frisson. Monet, vieil obsédé sublime.

Mais c'est dans la première des salles, très nombreuses, consacrées à Mitchell que je me suis trouvé sidéré, comme jamais de ma vie devant des tableaux. Sans comprendre ce qui m'arrivait. Sans même vouloir comprendre — pour une fois. Débordé. Submergé. Que dire, sinon que les couleurs vous éclaboussent, que ces images plates et immobiles sont d'une profondeur incroyable et parcourues par un mouvement tournoyant qui vous aspire dans le tableau ?

Vétheuil, 1983. |

Cher M. Poutine, nous vous souhaitons de rejoindre cette année, le plus tôt étant le mieux, le paradis orthodoxe où vous serez en excellente et nombreuse compagnie.

Qui tue par l'épée périra par l'épée. |

Au menu de février sur volkovitch.com ? Rhinehart, Maurel, Ducos, Feydeau, Kipling, Barrès, Manchette. Bref, macédoine, salade russe, et tutti frutti, comme d'hab.

www.lesentierdugrandparis.com Will, Franquin, Macherot, Delporte, Les maléfices de l'oncle Hermès |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Un solide égoïsme préserve de la maladie, mais à la fin on doit se mettre à aimer pour ne pas tomber malade.

L'offensé pardonne, mais l'offenseur jamais.