Céréales anciennes et nouvelle jeunesse.

BRÈVES

N°230 Décembre 2022

Un petit tour à la campagne ? Oh, pas bien loin, derrière Fontainebleau, dans le Gâtinais. Notre guide : Régis Franc, célèbre bédéaste au siècle dernier, devenu par la suite scénariste et écrivain. Il nous emmène visiter une ferme, lui le Parisien endurci :

Je menais une étincelante vie de bâton de chaise, expert du dîner en ville, toujours gardant au coin des lèvres le sourire de celui à qui on ne la fait plus.

Seulement voilà, il a épousé une femme, et avec elle une ferme dont elle s'occupe. Et pas n'importe laquelle : une splendeur ancienne, préservée par miracle. Et voici le rat des villes touché par la grâce :

Voir une ferme ancienne pour la première fois, c'est comme entrer dans une église au fond d'un vallon inconnu, loin du monde.

Et le voilà parti pour raconter La ferme de Montaquoy. Cent ans, trois générations, une histoire exemplaire en trois actes : une exploitation traditionnelle pilote d'abord, puis le passage à l'agriculture industrielle qui épuise les sols et mène à la ruine, et enfin, vers l'an 2000, un retour à des méthodes plus douces et la prospérité retrouvée grâce à l'épouse de Régis Franc. Une agriculture qui emprunte avec succès le meilleur du passé et de l'avenir, la ringardise étant désormais du côté de la chimie et des tracteurs géants.

Folklore bobo, belles histoires à l'eau de rose, s'écrieront certains ; s'ils se décident à lire La ferme de Montaquoy, on peut parier qu'ils ne ricaneront pas longtemps. Comment ne pas tomber sous le charme d'un texte si attachant par sa chaleur et sa fraîcheur, si riche en moments savoureux, si richement illustré de photos et de dessins splendides, signés Régis Franc eux aussi. Le tout aux Presses de la Cité. Bravo, beau boulot.

Céréales anciennes et nouvelle jeunesse. |

On se rapproche de Paris ? Tout autour de la ville, à l'orée de la campagne, voici une zone-frontière indécise et précaire, la ville épuisée poussant ses déchets et la campagne non moins exténuée livrant des combats d'arrière-garde perdus d'avance. Décharges, usines, autoroutes, champs malades, chemins en impasse, les lieux ne sont pas précisément riants.

Un champ terreux et zébré en tous sens de traces de deux-roues contribue au climat post-apocalyptique — paisiblement post-apocalyptique — qui s'est établi peu à peu, et ce n'est encore rien à côté de celui qu'induit un peu plus loin la décharge sauvage que le chemin longe avant de s'y dissoudre. Sur l'habituel substrat de matériaux de construction, la couche supérieure de déchets présente une grande variété d'objets domestiques, tels que des chaussures, des vêtements, des poupées désarticulées et d'autres jouets d'enfants, et ce détail, vaguement évocateur des à-côtés de l'épuration ethnique dans un pays en guerre, lui confère un caractère particulièrement sinistre.

Nous sommes à Carrières-sous-Poissy, et tout autour de la capitale c'est plus ou moins pareil. Quel homme a ainsi fait le tour complet pour nous le raconter Dans La traversée de Bondoufle, chez P.O.L ? Jean Rolin bien sûr, explorateur tous azimuts, spécialiste des lieux improbables et des coins déshérités.

Il n'a pas besoin d'aller loin pour nous dépayser, nous étonner, cet homme étonnant, à preuve ses pérégrinations dans la banlieue de Paris relatées dans Le pont de Bezons il y a deux ans. Cette fois la tâche est plus rude, le milieu plus hostile. Dans ces régions mal cartographiées où il s'égare sans cesse, il est souvent seul, mis à part quelques rencontres rugueuses avec des êtres patibulaires ou mutiques. Il n'accomplit pas son périple d'une traite, ce serait là une épopée surhumaine, mais ses sauts de puce d'une journée permettent des retours dans certains lieux, parfois méconnaissables, ce qui renforce l'impression de chaos géant.

L'ensemble est saisissant. Le voyageur a l'œil et l'oreille aiguisés. Il reconnaît tous les oiseaux ! Il a surtout le sens de l'image :

...il y a des vaches, tout un troupeau, et déployées, quand elles sont de sortie, sur toute la surface de ces prairies, comme une force d'interposition des Nations unies entre deux territoires occupés par des parties en conflit.

Un bémol cependant. J'ai souvent l'impression, en lisant Rolin (Jean), qu'il manque un petit quelque chose. Malgré son indéniable talent d'écrivain, qui donne de belles couleurs à ce déballage grisâtre, on le sent moins peintre que photographe. Il décrit bien, mais derrière ses descriptions on ne sent pas la présence, l'élan d'une recherche. Quand je courais les banlieues il y a trente ans, j'avais le sentiment permanent d'une quête — de quoi, je ne savais trop. Dans le livre que j'en ai tiré, Le bout du monde à Neuilly-Plaisance (Maurice Nadeau), je ne l'ai sans doute pas assez montré. Rolin dans le sien non plus.

Carrrières-sous-Poissy... |

Et maintenant, partons au loin avec Nina Berberova. Agacé par le culte que lui vouait Hubert Nyssen, son éditeur français, je l'ai longtemps snobée, j'avais tort : C'est moi qui souligne (Actes Sud), son grand livre, vaut le voyage. Elle y raconte une vie pleine à craquer d'épreuves — deux guerres, une révolution, l'exil, la pauvreté, la faim — mais aussi de rencontres marquantes.

Une jeunesse russe d'abord, jusqu'en 1922 — la partie la plus terrible du livre : la Russie d'avant puis d'après les Tsars, déjà aussi misérable qu'aujourd'hui, les privations, les répressions. Un pays de merde, dira-t-on, mais un pays où la poésie est traitée comme une princesse, où Nina et ses amis poètes, en 1920, crevant de faim, organisent des séminaires de traduction poétique !

Puis le départ pour l'Occident, cette Europe «lointaine comme un songe», vingt-cinq ans passés en France où en fait de rêve, la vie est juste un peu moins rude. Nina fréquente à Paris l'intelligentsia émigrée, qui a le cœur plutôt à gauche. Mon grand-père, de l'autre côté du fleuve à Issy-les-Moulineaux, ancien militaire et par conséquent droitier, ne l'a sûrement pas connue.

Le songe virant au cauchemar sous l'occupation nazie, troisième épisode : le départ en 1950 pour les USA où l'exilée vivote jusqu'à sa mort quarante ans plus tard. Ses livres, qui ne remuaient pas les foules, lui vaudront à quatre-vingts ans une gloire préposthume aussi éclatante qu'inespérée, en France du moins.

Ce qui rend ces longs mémoires si attachants, c'est d'abord, naturellement, le témoignage historique de première main, nourri par une mémoire prodigieuse, ce grouillement de portraits, d'écrivains surtout, cette foule de remarques diverses. Blok, Akhmatova, Gorki (pas follement sympathique), l'immense Nabokov. Elle n'a pas connu Tchekhov, mais il lui inspire ces lignes vachardes :

Dans la littérature russe du passé, je ne connais qu'un auteur qui refusait de se prendre trop au sérieux, Tchekhov.

Ce qu'on lit en filigrane dans ces pages, c'est aussi un sacré autoportrait. Elle est un peu sèche, Nina — ce qui nous épargne les jérémiades, louée soit-elle, et n'empêche pas d'admirer son sacré caractère trempé par tant de malheurs, son extraordinaire vitalité :

Tous les vingt-cinq ans, depuis ma naissance, j'ai dû faire peau neuve. À chaque fois, ce fut une expérience bouleversante.

Contemplant un tableau ancien :

Sur le visage de l'Ange se lisent l'assurance, l'intrépidité et la résolution ; c'est mon propre visage.

Partant pour l'Amérique, à cinquante ans :

Je quittais pour toujours ces lieux où j'avais appris à chercher moins le bonheur que la ferveur, moins la joie et la prospérité qu'une vie plus intense, plus pleine. J'entrais dans un monde nouveau, inconnu, mais je n'avais pas peur.

Et tant pis si l'ensemble est un peu long et traduit sans légèreté excessive — les poèmes surtout... On ne regrette pas de s'être embarqué, 550 pages durant, dans cette aventure.

Nina Berberova |

On ne se pose pas ! En route vers Tanger !

Emmanuel Hocquard y a passé son enfance. Je l'aimais bien, Hocquard. J'ai lu jadis deux ou trois de ses livres, tous inclassables et imprévus. Je l'ai même rencontré, je ne me souviens plus où. J'ai écrit pour la Quinzaine de Nadeau un papier (non publié) sur son Commanditaire, encore un chouette bouquin.

Son dernier livre je crois, qu'il eut le temps de presque achever avant sa mort, Une grammaire de Tanger (P.O.L), est à la fois un récit d'enfance et une méditation sur le langage. Dans les années 50, à Tanger, lieu étrange présent à l'arrière-plan, un petit garçon, double de l'auteur, découvre les mots et la grammaire, ce qui amène très vite à des considérations très pointues sur le langage qui font défiler des personnages illustres et un peu intimidants, Deleuze, Benveniste, Royet-Journoud... Le livre avance dans un grand écart audacieux, un va-et-vient entre souvenirs vivaces et réflexions parfois un peu arides. Pas si arides, finalement, lorsque Chandler, par exemple, vient serrer la pince à Wittgenstein, que Hocquard a découverts simultanément. Il leur trouve, dit-il,

de nombreux points communs. D'abord des problèmes d'investigation et d'élucidation, sur des chemins pleins d'embûches et de fausses pistes. Mais ils partagent surtout le même «méthode négative» pour mener leurs enquêtes respectives, l'un dans le dédale du langage ordinaire, l'autre dans les bas-fonds des villes californiennes.

Ladite méthode consiste non pas à faire éclater la vérité à l'issue de l'enquête, mais

à débusquer les mensonges dans une société où le crime n'est pas l'exception mais la règle ordinaire et où le coupable est moins un individu précis que la société, tout entière.

L'art de la méfiance est au cœur du livre :

Devant un mot, que je regarde comme une pierre en apparence inoffensive, je ne puis m'empêcher de me demander s'il n'abrite pas un nid de scorpions.

On trouve là aussi un éloge appuyé de la tautologie, qui rappellera aux volkonautes la poésie de Laurent Albarracin le mois dernier. Non, la tautologie n'est pas

une proposition verrouillée sur elle-même, sans extérieur, aussi frustrante qu'une biscotte sans beurre,

mais

un petit théâtre du langage où deux mots échangent incessamment leur rôle, où une apparence de sujet se dissout dans une apparence de prédicat.

Costaud, non ?

Mais le plus beau, c'est ce passage inattendu, la vision d'un «petit pré de trèfles jaunes».

Cela avait été, durant quelques secondes, un émerveillement, une jubilation sans limites. La joie la plus intense que j'aie jamais éprouvée et que je n'éprouverais plus jamais par la suite. J'avais huit ans.

Je ne l'avais pas dit depuis longtemps : la lecture est une aventure.

Emmanuel Hocquard jeune |

Avec Jacques Drillon, l'aventure consiste à embarquer en compagnie d'un type impossible, doté d'un talent incontestable, mais horripilant, parfois odieux, aussi difficile à aimer qu'à détester. Le lire entraîne un tangage perpétuel qui donne le tournis, un chaud-et-froid qui tout compte fait émoustille.

Coda, de chez Gallimard, est un «essai autobiographique» volumineux, où l'auteur, pessimiste, désenchanté (il idolâtre le sinistre Muray), écrit sur 400 pages avec délectation sa conviction que cela ne sert à rien d'écrire. Il raconte au fil de la plume sa vie et celles des autres, multiplie les grands portraits (Céline, Mallarmé, Boulez, Nerval...), les petits potins du journalisme germanopratin (c'est une sacrée pipelette), les admirations et les détestations également violentes. Ce critique musical méprise entre autres Berlioz, Mahler, tous les Russes et tous les Italiens ! Mais peut-être qu'il en rajoute, pour s'amuser à nous choquer.

Colérique, il parle de la colère en connaisseur :

Je savais la colère capable d'invention verbale, je la savais génératrice de métaphores, d'anaphores, je la voyais à l'œuvre, depuis Achille, dans les discours les mieux charpentés, aux rythmes implacables, lançant ses traits précis aux endroits les plus vulnérables, mêlant le chaud et le froid, le rouge et le blanc. À la fois moteur, carburant, comburant. Se réalimentant sans cesse, cherchant dans le calme revenu la faille où se glisser de nouveau. Drogue dure, aux effets incomparables, et à laquelle on retourne, on s'adonne...

Il est volubile, brillantissime, souvent drôle, ses phrases respirent l'aisance et l'allégresse, il gagnerait tout de même à se relire et se freiner. À côté de pages étincelantes, Coda nous inflige aussi des tunnels (les médecins du grand homme, l'état de ses dents), et l'excellente idée que l'auteur a de lui-même rend le gâteau parfois indigeste.

On lui pardonne. On est allé jusqu'au bout et on en redemande. On regrette seulement que le livre ne soit pas plus court d'un tiers au moins. On garderait, par exemple, cette page subtile et profonde :

Longtemps, j'ai couru après ce qui se dérobait constamment, comme après un parfum dont je ne voyais jamais la chose qui le produisait. (...) Je me trouvais arrêté au seuil de quelque invisible palais, dont l'accès m'était interdit. Comme Rossini n'accède jamais au monde de Mozart ; en l'écoutant, on devine un territoire enchanté, on va l'atteindre, cela va commencer, on piaffe, et c'est fini. On se croyait dans l'introduction, dans l'exergue, mais c'était la conclusion.

N'est-ce pas un peu ce qui nous arrive en lisant Coda ?

Jacques Drillon en personne ! |

C'est aussi une aventure, aujourd'hui, que de fréquenter Lamartine. Cette superstar d'il y a deux-cents ans, qui la lit encore ? L'apprend-on encore à l'école ? Voyageant avec lui dans le métro l'autre jour, j'hésitais entre cacher son nom devenu ringard, et le montrer hardiment, fier de mon anticonformisme — alors que les autres passagers nous ignoraient, ignorant d'ailleurs jusqu'à son nom, le nez sur leur petite boîte.

Pourquoi déterrer Lamartine ? Pour se moquer à peu de frais d'un poète dont le nom est devenu synonyme d'harmonie molle et mièvre ? Non, par simple curiosité, je le jure.

Les nouvelles méditations poétiques. Vingt-huit poèmes, dont certains très longs.

Dieux ! quels transports nouveaux ! ô dieux ! comment décrire

Tous les feux dont mon sein se remplit à la fois !

Ma langue se glaça, je demeurai sans voix,

Et ma tremblante main laissa tomber ma lyre.

Mais déjà s'élançant vers les cieux qu'il colore,

Le soleil de son char précipite le cours.

On dirait une resucée de Racine... Plus loin, la guerre devient «les fastes sanglants de l'altière Bellone». Et dans «Le poète mourant» (Lamartine a trente-trois ans et mourra vieux !) on lit notamment cette image qui cloche un peu :

Et l'aile de la mort, sur l'airain qui me pleure,

En sons entrecoupés frappe ma dernière heure.

Oui, certes, le Poète affectionne à l'excès les désuètes délices de ce que les Anglais appellent poetic diction et l'on est en droit, ici ou là, de ricaner. Mais qu'importe ce froid bric-à-brac : je me laisse aller malgré tout au balancement lent et voluptueux du vers lamartinien, à son harmonie bien-coulante, et j'en suis récompensé plus d'une fois par la découverte imprévue de passages superbes.

«Les étoiles» par exemple, poème peu connu. Tout n'y est pas parfait, la houle chez Lamartine a pas mal de creux, certaines images, là aussi, sont hasardeuses, comme ces astres qui

...en flots brillants s'étendent dans les airs,

Comme un rocher blanchi de l'écume des mers ;

[D'autres,] comme un coursier volant dans la carrière,

Déroulent à longs plis leur flottante crinière...

Mais je craque, je l'avoue sans honte, quand les astres

Jaillissent par milliers de l'ombre qui s'enfuit

Comme une poudre d'or sous les pas de la nuit ;

Et le souffle du soir, qui vole sur sa trace,

Les sème en tourbillons dans le brillant espace.

Et plus loin :

Cependant, la nuit marche, et sur l'abîme immense,

Tous ces mondes flottants gravitent en silence,

Et nous-même, avec eux emportés sans retour,

Vers un port inconnu nous avançons toujours.

Plus loin encore :

Soleils ! mondes errants qui voguez avec nous,

Dites, s'il vous l'a dit, où donc allons-nous tous ! (...)

Allons-nous sur des bords de silence et de deuil,

Échouant dans la nuit sur quelque vaste écueil,

Semer l'immensité des débris du naufrage ;

Ou, conduits par sa main sur un brillant rivage,

Et sur l'ancre éternelle à jamais affermis,

Dans un golfe du ciel aborder endormis ?

Vision immense, large souffle, hardiesse un peu folle des images, qui osera se moquer ?

Dommage, évidemment, qu'après ces deux pages inspirées, au moment où l'on croit que le poème s'arrête en pleine gloire, il se poursuit avec deux pages macaroniques...

Alphonse de Lamartine, un peu plus tard, à quarante ans. |

Feydeau toujours, on ne s'en lasse pas.

L'hôtel du Libre-Échange (1894), coécrit avec Maurice Desvallières, eut tout de suite un succès fou. Cette histoire de deux couples désunis culmine dans un formidable deuxième acte, avec la scène divisée en trois, deux actions simultanées et une invraisemblable cascade de quiproquos qui laisse le spectateur hors d'haleine. Les rires du public recouvraient alors, dit-on, la fin des scènes — ce qui tombe plutôt bien : des passages entiers sont de la pure pantomime, sans dialogue ! L'auteur précise minutieusement la place des personnages, leurs moindres évolutions, et en lisant on se dit non, ce n'est pas possible que des comédiens puissent interpréter cette partition d'une complexité délirante.

À la Comédie française |

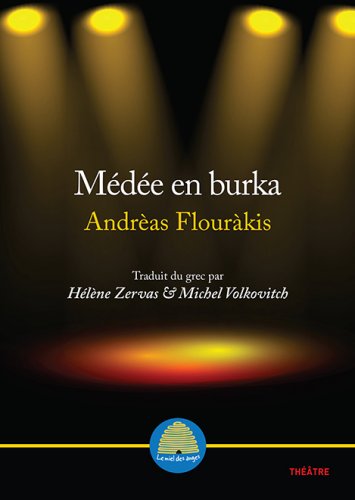

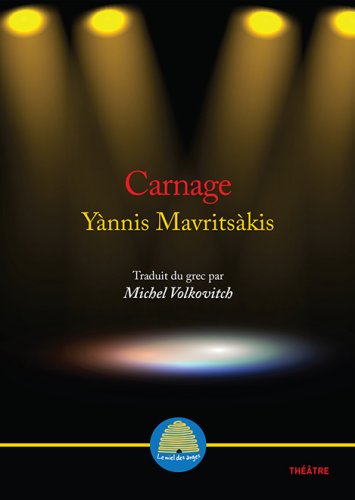

Théâtre toujours : le Miel des anges publie cet automne, en plus des deux recueils de poèmes et les deux livres de prose présentés ici-même le mois dernier, quatre pièces on ne peut plus différentes et pourtant étroitement reliées entre elles. Chacune dialogue, en effet, avec une tragédie antique. Andrèas Flouràkis, dans Médée en burka, fait revivre l'héroïne d'Euripide, Yànnis Mavritsàkis s'inspire des Bacchantes du même dans Carnage, tandis que Vassìlis Ziògas (Philoctète) et Vanghèlis Hadziyannìdis (La maison aux serpents, d'après Les Trachiniennes) revisitent Sophocle.

On est parfois très loin de l'original, mais chacune de ces confrontations est provocante et stimulante à souhait.

À ce jour, au catalogue théâtre du Miel des anges, 25 titres de 13 auteurs différents.

|

|

|

|

| Moisson d'automne. | |||

La BD du mois, Merel, de Clara Lodewick (Dupuis), vient de Belgique. Merel, quarante ans, vit seule dans un village de Flandre, un peu journaliste, un peu éleveuse de canards. Une blague malheureuse, la rumeur qui enfle, et la voilà bientôt changée en paria. Tout le village est ligué contre elle : les enfants, montrés ici dans toute leur cruauté, les femmes jalouses, les hommes enfin, gros beaufs bas du front. Bref, la vie villageoise dans sa triste réalité. Merel n'a plus avec elle qu'un vieil ami, un enfant repenti et ses canards, jusqu'à ce que...

C'est un peu lent au début, mais rien de grave, à la campagne on prend son temps. Ces 150 pages sont pleines de finesse, d'humanité, de tendresse. Sous une trame classique on découvre mille menues surprises, jusqu'à la fin, très belle.

C'est l'opus 1 de Clara Lodewick. Elle a vingt-cinq ans. Elle aime les BD de Fred et celles de Jean-Claude Denis, c'est très bon signe.

Le matin de Merel |

Coïncidence : dans Les hautes herbes, mini-série vue sur Arte, une femme plus toute jeune (Emmanuelle Devos, parfaite) attire elle aussi l'hostilité du village où elle vit. Autour d'elle, toute une galerie de personnages à la fois surprenants et crédibles. Un scénario riche et astucieux. Quatre fois une heure qui passent très vite. Jérôme Bonnell, le metteur en scène, une valeur sûre.

Dans EO de Jerzy Skolimowski, encore une femme et un animal. La cruauté du monde vue à travers les yeux d'un âne, comme dans Au hasard Balthazar de Bresson. Le traitement diffère totalement, mais on reste dans les mêmes hauteurs : scénario bouleversant et images sublimes.

Enfin, Les Amandiers. Valeria Bruni-Tedeschi y revit la folle période où Patrice Chéreau, dans son théâtre de Nanterre, il y a quarante ans, ouvrit une école pour jeunes comédiens. Elle fut l'un des élus. Amitiés, amours, sexe, drogue, joies, désespoirs, passion du théâtre surtout, les jeunes comédiens emportent le film dans un tourbillon incessant. Louis Garrel en Chéreau crève les planches, mais c'est drôle : plus que la blonde héroïne qui tire l'écran à elle hystériquement, la fille qui me touche le plus, dans un tout petit rôle, c'est la jeune Suzanne Lindon (elle était dans En thérapie 2), avec son pauvre sourire désolé.

On n'a pas le nom de l'âne. |

Dans les années 70, nous chantions dans des chorales, nous avions même fondé un petit groupe de musique ancienne, avec flûtes, vièles et cromornes. J'ai beaucoup écouté alors les musiques du Moyen-Âge et de la Renaissance, beaucoup moins ensuite. Je les redécouvre ces temps-ci sur la Toile. J'entends telle ou telle chanson du XVIe, pain bénit des chorales, chanté il y a un demi-siècle par celle de Philippe Caillard, et c'est impeccable, un peu froid ; puis la même par quatre chanteurs, avec peut-être un ou deux instruments, comme aux origines, et cela devient soudain frais, coloré, vivant.

Nous avions dans notre groupe un garçon surdoué, charmant : Robert Pascal. Par la suite, quittant les maths pour la musique à temps complet, il est devenu compositeur, trop peu connu hélas. J'ai aimé ce que j'ai entendu de lui. Nous nous sommes revus une fois seulement. Il m'a écrit l'an dernier pour me demander dans quelle traduction lire les poèmes de Keats. Je lui ai conseillé celle de Claude Dandréa, chez Corti, épuisée, que j'ai photocopiée pour lui. Il souffrait d'un cancer de la moelle osseuse qui l'a emporté voilà quelques jours, à soixante-dix ans. Ami Robert, pourquoi t'ai-je si peu revu ?

Douze rois barbus... |

On ne peut pas quitter ces Brèves sans un mot sur l'événement du mois : la coupe mondiale de balle au pied. Alors voici :

Selon une étude anglaise de 2014, quand l'équipe nationale joue, les violences domestiques augmentent de 26%, et de 36% quand elle perd.

Archétype... |

Au programme de janvier, probablement, Nerval, Barnes, Feydeau, Lodé, Rodier, Ducos, Will et Matthieussent.

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

La calomnie est comme la guêpe qui vous importune, et contre laquelle il ne faut faire aucun mouvement, à moins qu'on ne soit sûr de la tuer, sans quoi elle revient à la charge, plus furieuse que jamais.

Et l'on ne compte plus les livres perdus avant que de naître pour avoir oublié que la littérature n'a quelque chance de devenir mémorable que par l'oubli conscient et constant d'elle-même.