L'espoir est une petite flamme...

BRÈVES

N°228 Octobre 2022

Il y a cinquante ans, quand j'ai commencé à voir la vie en vert, les écolos passaient pour des rigolos tandis que leurs détracteurs paradaient costumés en vieux sages ; aujourd'hui les rôles sont inversés. Les sages, c'est nous. Les blagounettes sur les khmers verts qui s'éclairent à la chandelle font pitié. Ça bouge dans les têtes ! Nous sommes de plus en plus nombreux à nous inquiéter pour Maman Planète épuisée qui titube vers sa fin prochaine, et à vouloir lui offrir au moins des soins palliatifs.

Les publications prolifèrent. Le Petit traité de sobriété énergétique, de Barbara Nicoloso (éditions Charles Léopold Mayer), par exemple, est un bon outil, qui analyse les maux frappant la malade et détaille les remèdes encore possibles. Une personne déjà informée n'y trouvera pas de grandes révélations, mais des précisions en foule et des formules frappantes.

L'ennemi — le système dit néo-libéral, vorace et dépensier, qui apporte un confort matériel provisoire (à certains du moins) et nous met tous en danger — est qualifié d'ébriété énergétique : jolie formule qui dit l'ivresse consumériste et son euphorie passagère, la lucidité qui se perd, la gueule de bois qui se pointe, et bien sûr l'accoutumance au bout. Le bonheur est-il garanti au moins ? En Chine actuellement, le niveau de vie monte et la satisfaction baisse. Selon l'économiste Éloi Laurent,

Le PIB est borgne quant au bien-être économique, aveugle au bien-être humain, sourd à la souffrance sociale et muet sur l'état de la planète.

La sobriété, elle, est moins glamour, moins flambante, mais plus saine, plus sûre, et même, à long terme, plus heureuse, car

quand l'individualisme propre au capitalisme moderne a plutôt tendance à encourager le repli sur soi, la sobriété, au contraire, encourage à s'ouvrir aux autres pour collaborer.

N'a-t-on pas dit que l'enfer, c'est les autres qui ne sont pas là ?

Ce Petit traité aligne les arguments, énumère les initiatives citoyennes (usage du vélo, Repair cafés, accorderies, associations diverses) et donne de bons conseils aux politiques. On se demande seulement qui va l'ouvrir, cette boîte à outils, à part les convertis. Et puis si les esprits changent, quand nos comportements changeront-ils aussi ? Qui parmi nous est prêt ne serait-ce qu'à éteindre la lumière en quittant la pièce ? Quant à nos gouvernants, que peuvent-ils, pauvres nains, face aux industriels et aux banquiers, leurs maîtres, dont l'intérêt est de nous soûler à mort ? Mais je suis bien naïf de leur attribuer tant de pouvoir, à ces esclaves impuissants de la machine monstrueuse qu'ils ont bricolée. Changer de cap, désormais, c'est comme d'engager un pétrolier dans une régate...

L'espoir est une petite flamme... |

En attendant que l'humanité dessoûle, soyons sobres, offrons-nous une ivresse douce et sans danger : la lecture.

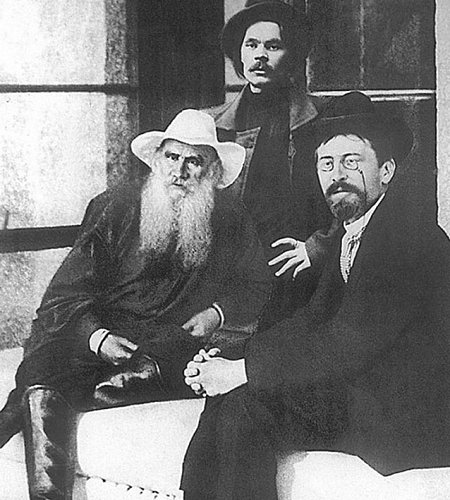

Pourquoi commencer par Tchékhov ? Pour saluer amicalement Olivier Rolin qui dans son Vider les lieux, évoqué ici le mois dernier, parle de lui avec affection. J'aime devoir une lecture à quelqu'un, et transmettre le tuyau à d'autres, lire devenant ainsi un sport collectif. Et puis fréquenter un Russe, par les temps qui courent, c'est tenter de moins détester la Russie, de lui trouver des charmes malgré tout.

Au programme, les trois récits que Rolin évoque : «Dans une gentilhommière», avec un personnage peu commun, alliant darwinisme et sa morgue aristocratique ; «Un meurtre», où la foi mène à la folie ; «Dans la combe», la vie et la mort dans un village perdu. Si l'on cherchait à aimer la Russie, c'est raté. Boue, misère, alcool, corruption, elle est sinistre, la campagne russe d'il y a cent-vingt ans, comme elle doit l'être encore aujourd'hui. Ô Russie éternelle...

...la noirceur, la sauvagerie, l'insensibilité, l'indifférence obtuse, âpre, bestiale des gens qu'il avait laissés là-bas...

Le syndic du canton et le secrétaire cantonal, qui exerçaient leurs fonctions ensemble depuis quatorze ans et qui, de tout ce temps, n'avaient pas signé un papier ni laissé repartir un homme de la maison cantonale sans l'avoir trompé et lui avoir fait quelque autre tort, étaient assis côte à côte, tous deux gras, repus, et ils semblaient tellement gavés d'injustice que la peau de leur figure elle-même semblait avoir quelque chose de caractéristique, être une peau de coquin.

(Pas très légère, la trad...)

Rien qu'en trois récits, une vaste et terrible galerie de portraits. Odieux et pitoyables, presque tous les hommes, heureusement il y a les femmes, certaines d'entre elles du moins, souvent victimes, comme Lipa et sa mère,

...nées pauvres et prêtes à vivre ainsi jusqu'au bout, en donnant tout aux autres, hormis leurs âmes terrifiées et douces...

On dirait que cet homme, qui mourut si jeune, a passé son temps à rencontrer des gens, à les observer, les écouter, les perçant aussitôt à jour, en médecin au diagnostic pénétrant, foudroyant.

En relisant Tchékhov, ce qui me frappe comme profondément russe, c'est le sentiment d'immensité. Immensité de la steppe sans fin, immensité du malheur aussi,

...dans ce silence propre aux petites gares isolées au milieu des champs ou dans la forêt, lorsque le vent mugit, que l'on n'entend nul autre bruit et que l'on sent autour de soi toute cette solitude, toute l'angoisse du lent déroulement de la vie.

La plainte gémie par l'Innocent dans Boris Godounov n'en finit pas de résonner.

Avec Tolstoï et Gorki. |

J'aime les textes brefs, quand ils savent dire l'essentiel en peu de mots, et j'aime le dialogue entre eux dans un recueil bien composé. J'aime donc Le musée des contradictions, d'Antoine Wauters, aux éditions du Sous-sol, paru cette année.

Côté cohérence, on ne peut pas rêver mieux. Elles sont sœurs, ces douze fictions, intitulées «discours» («Discours de la mer interdite», «Discours du château en cendres», «Discours d'un pays rétréci», «Discours d'une douleur sans nom», «Discours d'une joie revenue de loin»...) où à chaque fois un groupe de personnes crie sa souffrance à quelqu'un. D'un côté, des cabossés de la société, des marginaux — vieux évadés d'un ehpad, enfants battus, femmes brimées, paumés divers — et de l'autre, un quelconque détenteur de pouvoir, président, juge ou Dieu, muet et à peine présent. Toutes ces voix esquissent un tableau de notre vie actuelle, en nous faisant visiter, à défaut de la maison entière, son terrible sous-sol.

Les contradictions annoncées par le titre ? Celles de ces voix discordantes ; non pas entre elles, toutes lancent à peu près le même cri, mais vis-à-vis d'un discours dominant menteur et vide, et aussi vis-à-vis d'elles-mêmes : chacune d'elles se sent partagée : entre l'amour et la haine — des autres et de soi —, par exemple, ou entre le désespoir qu'elles avouent et l'espoir que présuppose l'appel à quelqu'un et le rêve d'une société meilleure.

Si ce catalogue de nos maux actuels n'offre guère de surprises, la façon de les mettre en voix est d'une originalité sans pareille. La véhémence du discours semble balayer les convenances, on tarde à comprendre parfois qui parle à qui et de quoi, emporté qu'on est par un flot, un souffle — et c'est superbe, à la fois noir et lumineux, sombre et guilleret, et l'on ne sait plus bien si c'est prose ou poésie, et qu'importe :

Nous, nous n'avons rien. Nous avançons nus et n'avons plus confiance en aucun mot, aucun acte, aucun discours, aucune vérité, aucun ciel, aucune promesse. Ce pourquoi nous faisons ce que nous faisons, avec nos clous et nos trous. Oui. Nous nous montrons et nous exhibons, c'est vrai, mais à bien y regarder, les signes visibles et sur-visibles que nous arborons, et qui courent comme des puces d'eau sur le suint gras de notre ennui, ne traduisent qu'une envie : disparaître, quitter le corps mort de ce pays mort, monsieur le juge, le corps mort de l'avenir mangé par la génération d'ogres qui nous y a fait naître, après un retentissant dernier rot ponctuant un royal dernier mets (ils ont pillé le buffet).

Mais aussi :

Et, fermant les yeux, nous rêvons de ce jour où il y aura, à la place du pullulement infini, des ministres des chemins de montagne, des ministres des rues jolies et à enjoliver, des ministres de la planche à roulettes, du tas de bois, du tas de foin, des ministres de la sieste pour tous...

Mais pourquoi qualifier de musée ces pages survoltées par

l'intensité de ce qui est bien trop en vie pour penser à laisser une trace ?

Douze voix, un cri. |

Le livre de Wauters aura passé quelques jours à peine ici en salle d'attente, et celui d'André Spire — comme tant d'autres — près de quarante ans ! J'étais autant rebuté par son épaisseur qu'alléché par son titre : Plaisir poétique et plaisir musculaire (José Corti).

Le plaisir en question est celui que prennent — ou pas — les muscles de la bouche à prononcer les vers. Il y a là toute une «danse buccale» (ô la belle expression !), source de «jouissances buccales». Spire, poète lui-même, est soucieux de comprendre son plaisir, d'accord en cela avec Baudelaire, qui disait :

Tous les grands poètes deviennent naturellement, finalement critiques. Je plains les poètes que guide leur seul instinct ; je les crois incomplets.

Le plaisir, tout au long ces 500 pages, c'est les analyses poussées des phonèmes (comme chez Fonagy), des enchaînements de phonèmes, et l'incessant défilé de beaux vers qu'on découvre, ou redécouvre. On les entend là mieux que jamais, si finement démontés. Alors pourquoi ai-je aussi pas mal pesté en lisant ?

Ricane si tu veux, volkonaute : je suis hindigné par l'attitude de Spire à l'égard des e muets ! Il est prêt à les élider ! Il considère que bal et balle se prononcent pareil ! Dans la vie courante peut-être, mon gars, mais pas dans un poème classique, et même pas dans une bonne lecture de prose ! Je n'aime pas non plus sa conception étriquée de la beauté sonore, qui pour lui exige l'harmonie, le doux, le coulant, comme s'il n'y avait pas des beautés plus rudes. Corneille par exemple :

Et jusqu'à ce qu'un temps plus favorable arrive...

Ce n'est certes pas son plus beau vers, mais j'ai une tendresse pour ce côté un peu raide parfois de ceux du grand homme, et la musique de celui-là, rugueux au début puis apaisé, mime efficacement ce qu'il raconte.

Le mot de la fin reviendra à l'abbé Delille, poète du XVIIIe siècle, pire encore qu'oublié : méprisé, ringardisé. Spire le réhabilite opportunément, citant ces vers ultra-classiques à nos yeux, mais jugés hardis à son époque, dont la musique est d'une subtile justesse :

Peins-moi légèrement l'amant léger de Flore ;

Qu'un doux ruisseau murmure un vers plus doux encore.

Entend-on de la mer les ondes bouillonner ?

Le vers, comme un torrent, en roulant doit tonner.

Qu'Ajax soulève un roc et le lance avec peine,

Chaque syllabe est lourde et chaque mot se traîne.

Mais vois d'un pied léger, Camille effleurer l'eau ;

Le vers vole et la suit, aussi prompt que l'oiseau.

Salade alexandrine. |

Autre pondeur d'alexandrins, autre oublié : Vincent Muselli, actif il y a cent ans. Comment Les Travaux et les Jeux, son premier recueil, a-t-il atterri dans mon capharnaüm ?

Quand m'éloignant déjà de la fête qui chante

La Mort autour de moi tissera ses réseaux,

De sa bouche édentée et de sa main tremblante

Quand une âpre vieillesse aura vidé mes os,

Me souviendrai-je encor des fleurs chaudes et mûres,

De l'odeur des sureaux rôdant au loin dans l'air,

Et des beaux soirs d'orage où le chœur des luxures

Descend d'un pas royal aux vergers de la chair !

Je vois les chevilles, bien sûr, les faiblesses diverses, je trouve tout cela ridicule moi aussi — et en même temps je suis touché. Je dois même avouer que j'aime ça ! Je sens une fraîcheur dans cette grandiloquence naïve. Je suis ému par ces vers si tranquillement désuets, que je préfère dire intemporels. L'autosatisfaction du poëte elle-même, loin de me gêner, m'attendrit. Et puis je dois confesser ici ma dépendance au vers classique : il me suffit de quelques alexandrins, même pas terribles, pour me faire planer en état d'ivresse.

Allez, encore un petit coup pour la route :

Car ce soir j'ai rêvé que j'étais le Soleil

Brûlant sur le bûcher des ardentes luxures,

Et mon corps épuisé rayonnait de blessures

Pour inonder ton lit d'un sang chaud et vermeil

Car ce soir j'ai rêvé que j'étais le Soleil.

Les Travaux et les Jeux furent publiés en 1914, à quelques semaines de l'apocalypse, et c'est émouvant cela aussi.

Les poètes aussi... |

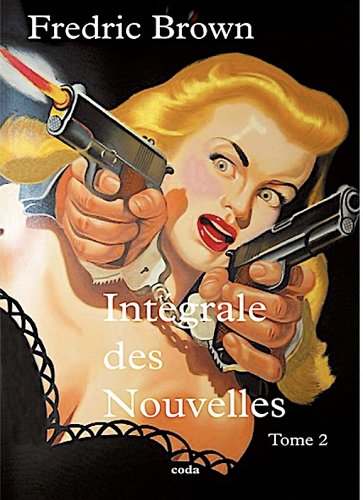

Du coup, je fermai mon clapet si brusquement que je faillis me fouler une amygdale. Et je virai à l'écarlate. J'ai beau ressembler — en gros — à un éléphant éclopé, il paraît que je rougis comme une écolière.

Les amateurs auront sans doute reconnu la patte de Fredric Brown, qui a déjà charmé plusieurs fois le public francophone avec notamment Fantômes et farfafouilles, Martiens, go home !, La nuit du Jabberwock ou L'univers en folie. Cet homme remarquable pondit, dans la seconde moitié du siècle dernier, 30 romans et 271 nouvelles abordant de préférence le polar et la science-fiction, avec un point commun : un humour gravement déjanté. Schnock corridor, paru aux Belles lettres, est un choix de six nouvelles, tirées de divers recueils mais parfaitement homogènes. La démence en est le thème principal et un vent de folie les traverse. Des personnages improbables (imitateur de chants d'oiseaux, flûtiste manchot, psychiatre plus fou que ses fous) y défilent dans des histoires qui ne le sont pas moins, joyeusement délirantes, au fil d'intrigues policières parodiques d'une totale abracadabrance. Le savoureux Mr Brown ne respecte rien, sauf les femmes et les chats, ces derniers se taillant ici la vedette. Le traducteur, Gérard de Chergé, fait semble-t-il du bon boulot.

Intégrale prévue en 6 volumes. |

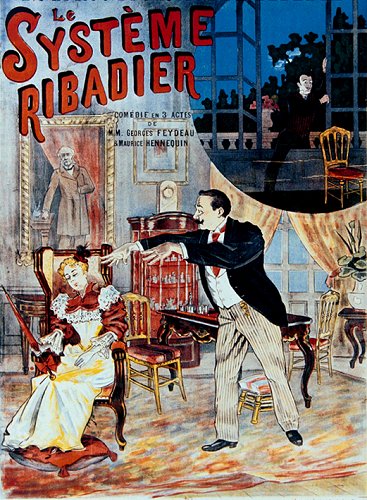

Et puisque on est parti pour rigoler, continuons avec Feydeau ! Notre parcours dans le volume de la Pléiade qui accueille, honneur insigne, treize de ses pièces, se poursuit avec Le système Ribadier. Cette comédie moins connue que d'autres, que Feydeau écrivit avec Maurice Hennequin sans que l'on sache trop qui fit quoi, resta longtemps inédite malgré son succès.

Un régal ! Cette histoire d'infidélités conjugales, chassé-croisé vertigineux d'adultères, comme ses sœurs, penche plus que les autres vers l'auto-parodie. Par une situation vaguement canularesque d'abord : monsieur hypnotise madame pour aller s'éclater chez sa maîtresse ! Par le recours appuyé à l'aparté ensuite, qui défie toute vraisemblance. Et enfin, par une tendance à la métaphore méchante. Toute la pièce est parcourue par un réseau d'images associant les relations amoureuses au commerce et au fric. Il y a là, mine de rien, une critique féroce de la bourgeoisie d'argent, plus matérialiste et vulgaire que nature — cette même bourgeoisie qui venait rire et applaudir Le système Ribadier à tout rompre.

Le fameux système, c'est ça ! |

Ne cessons pas de rire, voici Daniel Goossens, l'un des grands auteurs de BD de l'époque. Je le connaissais depuis sa mémorable Encyclopédie des bébés, où les chiards en prenaient pour leur grade, et n'aurais pas dû attendre quinze ans avant de revenir à lui.

Voici donc son dernier forfait : La porte de l'univers, au Fluide glacial. Cette fois, fini les bébés, place aux vieux ! Son héros, bédéaste à court d'idées, vieux, ringard et hideusement moche, poursuit un chemin de croix qui le mène du tribunal à la prison, puis à l'autre monde où il dialogue avec Dieu, apothéose d'une histoire menée chapeaux de roues battant, semée d'allusions à Van Gogh, Corto Maltese, Kubrick, John Wayne, de rencontres incongrues (Einstein, Chaplin, Marylin, Mitterrand, Hitler, Tintin...), de situations d'une loufoquerie grandiose (mémorable duo d'amour avec une vache) et de dialogues d'une absurdité flamboyante (Dieu le Père qui part en cowboy à la recherche de son Fils car on lui a dit que le petit était «complètement à l'ouest»).

Goossens mériterait d'être Belge.

Un seul bémol : la postface où l'auteur, pris d'un accès d'esprit de sérieux, commente son œuvre savamment, pesamment. Son histoire n'a-t-elle pas tout dit ? N'est-elle pas un pied de nez implicite aux postfaces ?

La couverture |

Au cinéma, mois contrasté.

Roma de Fellini a déjà cinquante ans, c'est fou ! La mémoire avait surtout conservé la scène où les fresques antiques s'effacent au contact de l'air, mais les images du film, elles, résistent bien mieux. Ce n'est sans doute pas le meilleur Fellini, mais sa forme décousue, foutraque, est bien adaptée au sujet et le film, parfois longuet, est malgré tout zébré d'éclairs géniaux.

Memories, film d'animation de Katsuhiro Otomo, avait fait une apparition chez nous il y a vingt-cinq ans. Les trois récits de science- et politique-fiction qui le composent retiennent moins par leur message assez convenu que par leur éblouissante invention visuelle et leur splendeur presque écrasante.

Légèrissime au contraire, la splendeur du petit dernier d'Emmanuel Mouret, Chronique d'une liaison passagère. Le metteur en scène, encore meilleur à chaque film, et ses acteurs, Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlain plus craquante que jamais, rivalisent de finesse, de grâce et de profondeur.

Avant d'aller voir Avec amour et acharnement, autre film français de l'année, nous aurions dû nous méfier. Claire Denis, la réalisatrice, a plutôt bonne réputation, mais le scénario est cosigné par Christine Angot, cette chieuse hystérique dont on connaît la violente absence de talent. Tout le film en est pollué. La mise en scène solide et les talentueux efforts de Juliette Binoche ne parviennent pas à sauver cette histoire de ménage à trois barbouillée à gros traits que souligne encore une musique pompière, d'autant que les personnages en sont peu crédibles — sauf Bulle Ogier dans un petit rôle de mamie à croquer, et c'est elle qu'on voudrait serrer dans ses bras.

Sandrine, Vincent... |

À propos d'hystérie...

Un dirigeant des Verts vient d'être poussé à la démission pour avoir, dit-on, exercé sur sa compagne des «violences psychologiques». À l'heure actuelle, personne ne sait au juste de quoi il retourne, on sait seulement que la chasse à l'homme est menée par une rivale politique ambitieuse, féroce et sans scrupules. Couillue, pour tout dire. Pour moi ce n'est guère un compliment. Et le plus inquiétant, c'est que tout le monde suit — celles qui veulent bouffer du mec, mais aussi tous ceux qui craignent de passer pour d'immondes machos. Quant à moi, suis-je meilleur que tous ces lâches ? Si mon anonymat ne me protégeait pas, oserais-je commettre ce crime de lèse-mitou ?

Le vrai féminisme, heureusement, survivra aux outrances de quelques excitées, mais les ardents féministes eux-mêmes (j'en suis un) doivent l'admettre : les femmes, globalement, valent mieux que les hommes, mais les connes, ça existe aussi.

Couillue... |

Est-ce un hasard si le mot musique est féminin ? Terminons en douceur avec les chansons d'amour de Guillaume Dufay, l'un des grands noms de notre XVe siècle. Je l'ai un peu connu, Dufay, dans une vie antérieure, quand j'essayais d'être musicien. «Bon jour bon mois»... «Je languis en piteux martire»... «Adieu ces bons vins de Lannoy»... Je les retrouve aujourd'hui, ces chansons, plus belles encore qu'avant, où un contrepoint savant s'allie à une mélodie sinueuse et libre. Comme elles sont bien jouées et chantées aujourd'hui, ces chansons, que j'entends sur youtube ! Mieux sans doute que dans ma jeunesse il y a cinquante ans.

Guillaume Dufay à gauche... |

Le 1er novembre, il sera question de Tchekhov et Feydeau (encore), mis aussi de Mme de Kérangal, de MM. Dhôtel, Barjavel, Waugh, Albarracin et de la nouvelle récolte du Miel des anges.

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le naturel n'est pas une vertu qu'on a : elle s'acquiert.

La sainteté est elle-même quelque chose dont les saints doivent se garder.