Vianney Clavreul et son bagage.

BRÈVES

N°224 juin 2022

Les livres et les films, même violents, sont une musique bénie, plus douce que jamais quand l'actualité devient trop brutale. Les mots imprimés couvrent presque en nous, par instants, le grondement des bombes. Ces jours-ci par exemple. Même si parmi mes lectures actuelles, il y a celle, pluriquotidienne, des nouvelles d'Ukraine commentées par Le Monde. Celle aussi des chroniques d'André Markowicz sur la même guerre. (Comme quoi facebook, cette merde, peut parfois se rendre utile). Le grand traducteur combat lui aussi, porté par une juste rage, avec sa passion coutumière ; bien informé dirait-on, un peu trop optimiste parfois sans doute, mais c'est aussi pour cela qu'on le lit, ça remonte le moral. Et le moral, c'est vital en cas de guerre. Celle-ci est aussi la nôtre. C'est l'Europe qu'on attaque. (Voilà pourquoi, aux prochaines élections, ma voix n'ira pas à ceux qui font les yeux doux au forcené de Moscou, fussent-ils étiquetés de gauche, mais à M. Leblanc, une fois de plus.)

Pas besoin de guerre pour se ronger les sangs. Toujours dans Le Monde, un article terrifiant, parmi tant d'autres, sur l'opération pestexpo, dévoilant les ravages causés par les pesticides et par ceux qui nient leurs effets (lemonde.fr). Qui nous protégera des marchands de pesticides ? Évidemment pas le baratineur qui nous gouverne, dont le barbouillage vert est déjà tout délavé. Mais quel dirigeant pourrait imposer une politique écologique ? Comme si nos vrais patrons étaient à l'Élysée ou à Matignon...

Heureusement, Internet offre aussi, parfois, des consolations, comme tout ce qui touche à Vianney Clavreul. Cet homme remarquable a marché pendant six mois, de la Picardie au Portugal, tirant une charrette à bras et se nourrissant pour l'essentiel des plantes cueillies en route. Il en est sorti un livre, Le manuel de la vie buissonnière, manifeste pour une cueillette sauvage (Terran), dont les gens pressés pourront se faire une idée en lisant par exemple l'excellent article de voyageons-autrement.com (voyageons-autrement.com). Sans être sûr de pouvoir suivre aussi loin ce pionnier, on se sent tout de même, grâce à lui, un peu moins déçu par l'espèce humaine.

Vianney Clavreul et son bagage. |

Gwenaëlle Abolivier marche elle aussi. Elle s'est éclipsée l'an dernier de France Inter où elle travaille et de Paris confiné pour vadrouiller en Auvergne. Suivant à pied le chemin désormais célèbre de Stevenson, mais sans commettre comme lui l'erreur de s'encombrer d'un âne, elle a tiré de son voyage un livre, Marche en plein ciel (Le mot et le reste), dont le titre dit assez combien l'expérience fut planante.

On aimerait le porter aux nues, ce récit plein de qualités, mais il ressemble aux expéditions pédestres, qui presque toujours alternent moments de bonheur et passages pénibles. Toute à ses extases, l'auteure mène sa prose au bord du poème avec des passages en vers libres, comme si l'on passait de la parole au chant, pourquoi pas, mais aussi des lâchers d'images souvent hasardeuses :

Il porte des chaussures aux reflets de nuage... [Mes pas] sonnent comme la cloche des âmes perdues... La pelisse céréalière où coulaient des trains à grande vitesse... Sous cette coupole océane, les nuées forment le chaos de blancheur d'une sculpture éphémère que mes cheveux caressent... [mes] paroles qui éclosent en ballons de merveilles... je danse légère sur la courroie du destin... une pinède où les trouées de lumière sont les sources blanches du rêve...Les parapets charpentent le lignage des histoires entendues... Nos ombres joyeuses poinçonnent la chair de la terre, grand parchemin de nos vies... etc.

Cependant, à côté de ces envolées aux ailes de plomb qui mettent du plomb dans l'aile au texte (allons bon, elle m'a contaminé...), il y a aussi de brèves notations sur la marche dont les beaux éclairs font décoller la page (décidément ça ne s'arrange pas...). Je ne suis pas totalement convaincu par

La marche essore mes pensées. Elle devient cette machine à laver de l'âme,

mais là au moins la remarque derrière l'image est juste. Et je souscris sans réserve à

La marche nous augmente intérieurement d'un espace qui fait que nous devenons plus grands que nous-mêmes. Quelque chose en nous s'ouvre et s'étire... La marche est devenue une respiration, mieux une façon de trouver une juste place au monde... N'être plus qu'un va-et-vient entre soi et le monde... L'expérience du paysage est une révélation. Il pénètre en nous avec volupté. C'est la fusion qui fait de nous ce que nous voyons. Je deviens vallée glaciaire ou petit caillou de granite... La lenteur est devenue mon moteur, mais surtout, je ne dois pas m'arrêter pour atteindre cette transe qui fait surgir les mots...

Pas totalement neuf, tout cela, mais bien vu, bien senti.

Émouvants passages également sur la communion avec les ancêtres et la fraternité avec les oiseaux. Ils contribuent à rendre précieux ce bouquin maladroit certes, mais on ne peut plus vivant, attachant plus encore qu'agaçant. On rame, on peste et pour finir on oublie tout, comme si en définitive un livre valait, à l'image d'une randonnée, ce que valent ses meilleurs moments.

(Une vie aussi peut-être.)

L'auteure et ses montagnes. |

On passe d'un continent à l'autre et de la campagne profonde à la ville extrême. Benoît Cohen, cinéaste, pour les besoins d'un projet de film, devient chauffeur de taxi à New York en 2015 pendant six mois et tire de l'expérience un récit, Yellow cab (J'ai lu). Ce n'est pas lui que j'ai lu, mais son adaptation en BD due à Christophe Chabouté, sous le même titre, aux éditions Vents d'ouest.

Amateurs d'actions trépidantes, montez dans une autre voiture : on n'est pas là dans un thriller, on voit simplement défiler au fil des courses une série de portraits qui peu à peu dessinent le portrait de la ville elle-même. L'ensemble est d'une grande richesse humaine et l'illustrateur fait merveille, avec ces planches en noir et blanc superbes, aux cadrages souvent vertigineux (les verticales alternant avec les plans larges), les décors ayant autant de vie que les personnages — pourtant étonnants parfois.

On a envie de mieux le connaître, ce Chabouté.

Ville immense... |

Puisque nous sommes aux USA, petite visite à Jim Thompson, l'un des rois du roman noir américain, une trentaine de titres au compteur, presque tous traduits et retraduits en français, dont le mémorable 1275 âmes.

C'est noir chez Thompson, en effet. Misère, violence, la folie qui rôde. Le narrateur de A hell of a woman est un vendeur au porte-à-porte, fauché, mal marié, alcoolo, que la rencontre avec une jeune et jolie poupée va entraîner dans la magouille, le crime et (attention, spoiler) le suicide. On le suit de combines foireuses en bitures minables, on le voit s'engluer peu à peu dans les pièges de la société et dans ses propres mensonges, avant qu'il sombre dans la démence et la mort.

C'est quoi cette histoire, Pete ? ai-je dit. On cherche quoi, en fait ? On court d'un bled à l'autre, alors qu'on sait qu'ils sont tous pareils. On se traîne d'un foutu boulot à l'autre, alors qu'on sait qu'ils sont tous pareils. Y en a pas un qui pue moins que l'autre.

Autant la langue du narrateur est aussi relâchée que son éthique, autant l'écriture est tendue. Ça roule, ça claque, avec une jolie audace technique à la fin, quand le monologue du personnage en pleine confusion mentale se divise en deux voix discordantes et mêlées.

Ce livre de 1954 a été traduit deux fois : pour la Série Noire d'abord en 1967, par Gilberte Sollacaro, sous le titre Des clics et des cloaques, puis, rebaptisé Une femme d'enfer, par Danièle Bondil en 2013 pour Rivages/noir. Les deux traductrices (ou leurs éditeurs ?) ont été effarouchées par cette fin — mais n'en disons pas plus, ce match de simple dames mérite un Carnet du traducteur entier. Le mois prochain, OK ?

(La traduction ci-dessus est faite maison.)

Série noire, d'Alain Corneau, dialogues de Georges Perec, avec Patrick Dewaere, est une somptueuse adaptation de ce roman.

Jim Thompson. |

Un pur hasard : voici un autre personnage terrifiant, narrateur de son histoire, que la folie naissante mène au meurtre. Dans une petite ville sinistre de l'empire austro-hongrois, un adolescent disgracié, son père militaire déchu et alcoolique, un méchant petit coiffeur bossu, là aussi tout est glauque, à la fois tragique et grotesque, le monde se réduisant à un ramassis de ratés et d'infirmes, à une cascade de haines et de mépris, les faibles haïssant à la fois les plus faibles qu'eux, les plus forts qu'eux et eux-mêmes.

Par goût peut-être des tourments qu'ils en attendent, ils aiment exhiber aux regards leur misérable corps émacié, ce corps qu'ils haïssent et méprisent, plus qu'ils ne haïssent et méprisent eux-mêmes quoi que ce soit au monde.

(...)

Faibles, laids et difformes, ils affichent une humilité soumise face à tout ce qui est plus fort qu'eux. Mais ils haïssent cette force, et s'entendent à la détruire, pour peu qu'elle présente une faille ou offre prise à leur violence.

Mais qu'est-ce qui rend cette société si cruelle, si pourrie ?

L'armée !

La discipline impitoyable, les souffrances les plus cruelles et une obéissance aveugle, poussée jusqu'à la mort.

(...)

Car tout ici respirait l'obéissance, tous en étaient pétris. Et c'est alors seulement, quand l'œil d'un supérieur se posait sur moi, quand je me tenais au garde-à-vous devant lui, prêt à exécuter son ordre, oui, c'est alors que je sentais monter en moi, cuisante et grisante à la fois, la jouissance d'obéir.

Une forme de perversion, en somme.

L'auteur : Hermann Ungar, compatriote et contemporain de Kafka, mort plus jeune encore que lui, admiré en son temps mais vite oublié. L'œuvre : une nouvelle, «Histoire d'un meurtre», petit chef-d'œuvre étouffant, glaçant, traduit par François Rey et publié aux éditions Ombres sous le titre général Enfants et meurtriers en compagnie d'une autre nouvelle, «Un homme et une servante», qui ne lui cède en rien.

Hermann Ungar. |

Une louche de Feydeau pour se remonter le moral ?

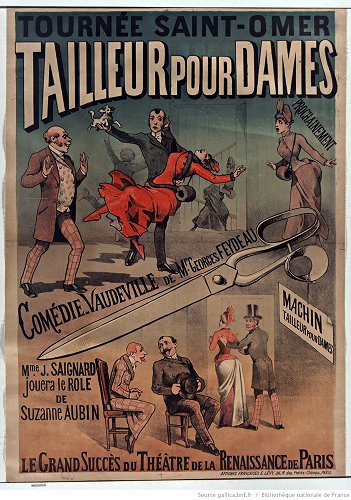

Celui qui passa longtemps pour un amuseur de boulevard entre dans la Pléiade avec treize de ses pièces, treize classiques. On pourrait certes s'étonner, même si l'on adore Feydeau, de ce qu'on imprime ainsi pieusement des textes qui sont faits pour être entendus et vus, qui à première vue n'ont rien de littéraire, dépourvus qu'ils sont de belles métaphores et de méditations profondes. Mais sur scène, avec lui, tout va tellement vite et on rit si souvent qu'on n'a pas le temps de savourer l'art du dramaturge, sa maîtrise dans la construction de l'intrigue, cette minutie d'ingénieur ingénieux, cette science du rythme jusqu'au niveau des mots eux-mêmes : Feydeau est un grand chorégraphe. Dans ses répliques les plus triviales, on sent que les phrases sont taillées à la syllabe près pour atteindre l'efficacité maximale. Cette folle virtuosité technique, de plus, ne tourne pas à vide, c'est un vent de folie qui décrit un monde guetté lui-même par la folie ; ces pièces au mécanisme implacable servent à montrer que tout, au contraire, déraille.

On commence chronologiquement par Tailleur pour dames et son tourbillon de quiproquos. On se régale. Et après, va-t-on les lire toutes ? Chiche !

Sa première pièce. |

Et maintenant, du théâtre encore ?

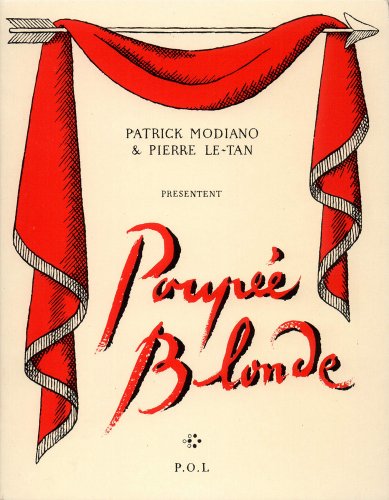

Oui et non. La Poupée blonde de Patrick Modiano, publiée en 1983, reprise en Folio, a toutes les apparences d'une pièce pourtant, sur le papier, avec didascalies et tout. Cinq personnages se retrouvent, qui vingt ans plus tôt, à vingt ans, ont connu ensemble un succès sans lendemain en chantant une chanson, «Poupée blonde». Ils ne parlent que de ce passé enfui ; certains d'entre eux sont là, mais sont morts ; les vivants, qui semblent avoir bien plus que quarante ans, ont vieilli de façon surnaturelle. Des fantômes, tous.

— Le couloir était très long... Par instants, il n'y avait plus de Kopo... Et puis de nouveau une vague silhouette grise... On aurait dit un clignotant de plus en plus faible...

— Mais pourquoi tu ne lui as pas tapé sur l'épaule, à Kopo ?

— Il était certainement impalpable. Depuis le temps, il a dû se volatiliser...

Je ne le vois même plus... Je repère sa présence uniquement à l'odeur... Le parfum Marca-Rosa se rapproche, s'éloigne, se rapproche... Je distingue une ombre affalée sur un fauteuil...

La pièce, modianesque à souhait, au point de frôler parfois l'auto-pastiche, est un délice à lire, avec son mélange salé-sucré de mélancolie et de drôlerie douce, d'autant qu'elle est éditée, de façon ludique, sous la forme d'un pastiche de programme à l'ancienne dessiné par l'habituel compère de Modiano, Pierre Le-Tan, avec fausses publicités et photos des acteurs (dessinées elles aussi). Programme imaginaire qui entraîne en douce la pièce dans l'imaginaire à son tour, loin de la scène, dans des limbes de papier. Le fait est que cette pièce-fantôme n'a jamais été montée. On se met, il est vrai, à la place des gens de théâtre, intimidés devant ce bijou impalpable, qui en se matérialisant pourrait bien finir, lui aussi, volatilisé...

La première édition. |

Autre fantôme : Bruno Gay-Lussac, auteur injustement oublié qui ces derniers temps se plaît à hanter ces Brèves.

Après L'autre versant, commenté ici-même il y a quelques mois, on voit débarquer L'homme violet, récit publié chez Gallimard en 1973. Je l'ai lu il y a quinze jours, j'ai le souvenir d'un moment fort, envoûtant, nourrissant, mais je ne garde aucun souvenir de l'histoire — sinon qu'elle déroule des événements mystérieux, improbables comme dans les rêves. J'ai toujours eu tendance à oublier les péripéties et même les personnages, mais d'habitude il me suffit d'un coup d'œil pour m'y retrouver. Là, pas moyen. Et curieusement, je préfère qu'il en soit ainsi. Je voudrais que cette absence de souvenir soit vue comme un point positif. Ce serait le signe que ce livre est profond au point de m'avoir fait négliger l'accessoire au profit de l'essentiel : non pas tant des idées qu'une certaine vision du monde, non pas des personnages mais une certaine façon d'être avec les autres et soi-même.

Ces personnages, ils me reviennent lentement tandis que je parcours les passages soulignés naguère en lisant, mais l'important c'est les passages eux-mêmes.

Ta place est dans cette chambre et nulle part ailleurs comme si, depuis le début de ta vie, tu suivais un itinéraire qui devait infailliblement te conduire ici.

Il y a en moi une force que rien ne peut infléchir. Mais je sais maintenant que ma rencontre avec les êtres ne m'a rien appris sur cette «chose» qui est en moi.

Vous savez bien que votre voix, ce n'est plus vous qui la portez mais une puissance qui a pris possession de vous.

Je sens chaque jour et dans chacun la présence de forces effrayantes et contradictoires : le besoin d'exercer ou de subir la tyrannie.

Ce qui rejoint les méditations d'Ungar... Et ceci, non moins mystérieux :

Le fils est au monde pour recevoir le message non lisible du père. Le fils seul entend et cherche le sens de ce que le père n'a pu déchiffrer en lui-même.

Je crois bien qu'il y aura bientôt dans ces pages d'autres livres de Bruno Gay-Lussac.

Bruno Gay-Lussac |

Un que je ne connaissais pas encore mais que j'ai aussi envie de lire plus avant : Sylvain Prudhomme.

Les orages (Gallimard, 2021), attention : c'est des nouvelles — je me dois d'avertir les réfractaires à ce genre mal-aimé, en les espérant moins nombreux parmi les volkonautes que dans la masse du public francophone, notoirement et stupidement nouvellophobe.

Au programme, treize nouvelles aux sujets variés : un vieux qui perd la boule, un couple qui fait bruyamment l'amour, un autre qui rate ses retrouvailles, un homme qui a décidé de mourir à quatre-vingts ans et qui organise toute sa vie en conséquence, des scénarios parfois tout simples, sans chute finale, d'autres fort astucieux, avec toujours une touche d'insolite plus ou moins marquée. La sénilité, la fatigue, la mort très présentes, mais si le livre s'ouvre sur un nœud d'angoisse, autour d'un enfant luttant contre la mort, il s'achève sur une femme qui en nageant accède à une extase panthéiste.

Mon cœur bat très fort, je suis heureuse, je tremble, j'ai peur d'avoir mal vu mais non, ça recommence, maintenant ce sont des gerbes de paillettes qui à chaque poussée dans l'eau me filent entre les doigts, habillent mes jambes de lumière, je voudrais crier tant je suis émue, me pulvériser en millions d'atomes pour mieux m'unir à la mer, mieux la remercier, le sang me bat aux tempes et dans tout le corps, là-haut mes enfants dorment et ne savent rien, je voudrais dire à tout le monde le miracle et je suis seule, la mer et moi seule savons.

Folle qui croyait que l'existence ne me surprendrait plus.

J'ai peur et je suis heureuse, je suis là où je veux être, je nage dans l'eau qui m'a ramenée à la vie, je me sens sorcière, je me sens chamane unie à la mer toute-puissante par une nuit sans lune.

L'amour de la vie, la vie comme travail, on pense vaguement à Kerangal au fil de longues phrases insistantes, fortes et fines à la fois, un rien grandiloquentes ici ou là mais qu'importe, voilà encore un livre appétissant et nourrissant.

(Curieux, tous ces échos, fruit du hasard, entre les diverses lectures de ce mois.)

L'auteur |

Au cinéma ?

Murina, estimable premier film de la Croate Antoneta Alamat Kusijanovic, un peu alourdi par un scénario taillé à la serpe (le père, vraiment trop brutal, pour nos standards occidentaux du moins) que ne rachètent pas totalement de belles images maritimes et sous-marines.

Les passagers de la nuit, de Mikhaël Hers, autre film de l'an dernier, Charlotte Gainsbourg en femme larguée, ses deux enfants ados, une jeune paumée qu'ils hébergent, c'est bien vu, bien fait, sympa comme tout, mais que va-t-il en rester ?

Sentinelle sud, tout juste sorti lui aussi, devrait nous marquer plus longtemps. Deux potes anciens soldats, rentrés d'Afghanistan, déboussolés, vont se noyer dans des plans foireux. Scénar tendu, heurté, dialogues tranchants d'une justesse terrible, deux jeunes acteurs qui arrachent et Denis Lavant hallucinant, comme toujours, qui joue cette fois... un militaire !

En thérapie, saison 2, fin des 35 épisodes. Moments de grande émotion. Malgré quelques coups de pouce un peu trop appuyés côté scénario, l'ensemble est encore meilleur que la saison 1, c'est tout dire. On a peine à croire que les personnes qui ont défilé sur l'écran chez nous pendant deux mois sont des personnages de fiction.

Ils sont tous là : Charlotte Gainsbourg, Frédéric Pierrot, Aliocha Delmotte ; Suzanne Lindon, Jacques Weber, Eye Haïdara. |

L'intégrale volkonautique des symphonies de Haydn poursuit sa remontée du temps. Restent les vingt premières. Étincelantes, ces symphonies de jeunesse montrent la même maîtrise que les dernières, qui de leur côté ont la même ardeur juvénile que celles du début ! Sacré bonhomme !

Haydn jeune. |

À l'affiche en juillet : Kafka, Feydeau, Fabcaro, Frank, Thomas, Théocrite, Laé. Générique homogène, comme toujours !

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Si tu traces une route, attention, tu auras du mal à revenir à l'étendue.

Cet amour de la poésie passait naturellement par les livres, mais c'était comme le regard passe par une lucarne pour découvrir le ciel, la mer, les corps vivants...