Illustration pour l'R de l'Éros

BRÈVES

N°223 mai 2022

Et revoilà le salon du livre parisien — c'est quoi déjà, son nom ? Ça change tout le temps. Ça change de lieu aussi : cette année, le vadrouilleur fait halte dans une halle provisoire, nez-à-nez avec l'École militaire.

Je fréquentais jadis assidument ce qui est tout de même une fête à la gloire de la lecture, avant de me sentir de plus en plus étranger, avec mes petits livres d'un petit pays, dans ce supermarché géant voué au culte du best-seller. J'y vais pourtant, le devoir m'appelle. Le stand de la Grèce héberge les livres du Miel des anges, tandis que l'un de mes auteurs, Yànnis Palavos, signe son délicieux recueil de nouvelles, Blague, publié chez Quidam.

Bilan de nos ruches : trois exemplaires vendus ! Ce qui tient du miracle, nos livres étant comme tous les ans planqués dans le rayon le plus bas, derrière une table. Je le dis sans amertume : il est juste, au fond, que notre Cavàfis, notre El?tis et nos quelques autres, qui sont sans date de péremption, cèdent les présentoirs à des parutions souvent plus périssables.

Je m'attendais à cette mévente. L'inattendu, c'était avant, quand je suis venu déposer nos bouquins. L'homme de la sécurité, un Maghrébin en gilet jaune, m'a laissé entrer sans badge, avec une amabilité exquise. Il a noté mon nom, celui de la maison d'édition.

— Le miel des anges ? Tiens, je ne connais pas. Vous publiez quoi ?

— Des auteurs grecs.

— Des Grecs ! J'adore le poète El?tis !

Je croyais ce genre de scène réservé à la Grèce, où l'on aime la poésie. Je n'aurai pas vendu un seul R de l'Éros aux visiteurs de la foire, mais j'ai tenu à vous en offrir un exemplaire, monsieur Brahim, cher ami. Là-bas, grâce à vous, je me suis senti exister.

Illustration pour l'R de l'Éros |

Mes parents m'ayant légué, outre la grande maison, des bibliothèques entières de livres, je répugne à m'en séparer, bien que je sois sûr de ne jamais lire la plupart d'entre eux. Il y a là entre autres une riche collection de polars, français ou anglo-saxons, que j'ai religieusement gardée en espérant qu'un fan de polars viendrait un jour passer des semaines chez nous à en lire jusqu'à plus soif. Rêve fou, un de plus : qui de nos jours a le temps et l'envie de bouquiner ?

Certains de ces polars, désormais, alimentent peu à peu la boîte à livres en bas de la rue, où ils trouvent illico une famille d'accueil. Les Boileau-Narcejac sont partis. Les Simenon resteront. Et si je m'offrais un petit voyage de découverte ? En mars dernier, le sombre William Irish ; ce mois-ci, place à Patricia Highsmith, cette star que je n'ai encore jamais lue — incroyable.

Eaux profondes (Calmann-Lévy, Livre de poche). Un mari trompé, plutôt bonasse, mais qui se change en assassin et n'en demeure pas moins attachant — nettement plus que ses victimes ; des personnages dessinés avec précision et qui pourtant nous échappent ; une histoire qui surprend sans cesse ; on est là, en effet, dans les zones obscures de l'âme humaine, dans ses eaux profondes, tout cela est sombre et réjouissant à souhait et l'on se dit que Ms Highsmith n'a pas volé sa réputation.

...alors qu'en lui-même il sentait une dureté d'acier, une tension qui n'était pas entièrement désagréable et dont il n'arrivait pas à déceler très bien les composantes. Était-ce la haine ? Le ressentiment ? La peur ? Le remords ? Ou était-ce simplement de l'orgueil, de la satisfaction ? C'était comme un noyau dur qu'il sentait au fond de lui. Il se demandait s'il avait toujours eu cela en lui ou si c'était quelque chose de nouveau.

On a beaucoup daubé, ces dernières décennies, sur la psychologie dans le roman. Pour ma part, quand je lis des passages comme celui-ci, j'en redemande...

Je n'ai pas lu Deep water en v.o., mais dans la traduction de Jean Rosenthal, qui semble tenir fermement la route. À cela près qu'elle date d'une époque, 1958, où l'on châtiait la langue davantage qu'aujourd'hui — dans les traductions du moins. Le collègue, soixante ans plus tard, n'écrirait sans doute pas «de façon qu'ils lui couvrissent la moitié des oreilles» ou «Pourquoi ne vas-tu pas jouer dans ta chambre, chérie ?».

Péché véniel.

Eaux profondes au cinéma : |

Avec S J Perelman, c'est le contraire : je le découvre dans l'original grâce à un choix de textes, The world of S J Perelman, aux éditions Prion, et je n'ai pas la v.f. (Je croyais l'auteur intraduisible.)

Voilà pourtant un sacré bonhomme ! Le plus grand humoriste U.S. du XXe siècle, selon certains, dont Woody Allen qui signe la préface. Il fut le scénariste des frères Marx. Il fit pendant quarante ans les choux gras du New Yorker avec ses chroniques. Il les récrivait, dit-on, jusqu'à trente fois. Le résultat est rutilant. Un mélange d'humour noir, d'ironie, de cynisme, d'absurde, de délire, une langue ciselée, pailletée de jeux de mots et d'acrobaties verbales diverses. Un feu d'artifice. C'est beau comme une voiture de riche étincelant de tous ses chromes. Et oppressant comme ces convives qui vous bombardent de bons mots pendant tout le repas.

Il aurait peut-être dû se limiter à vingt réécritures. Ou au contraire, pousser jusqu'à trente, pour décanter.

Mais si j'ai lâché prise au bout de quelques pages, c'est pour deux autres raisons.

D'abord, un déluge de références à l'actualité américaine du temps qui nous rend le texte en grande partie opaque. Comment les ont-ils rendues, les traducteurs du monsieur (deux livres disponibles aux éditions Wombat) ? Gloire à ces héros de la profession.

M'a découragé, ensuite, la futilité des sujets que l'artiste monte en neige si brillamment. Le problème n'étant pas la minceur du sujet en elle-même, on peut élargir un sujet futile à l'infini ; l'ennui, dans ce que j'ai lu, c'est qu'on reste dans le jeu de société marrant, que je n'ai senti vibrer l'émotion nulle part.

S J Perelman |

Voyons voir à l'Est. Les événements actuels ravivant les souvenirs familiaux vieux de cent ans, voici un livre, encore un, d'Irène Némirovsky. Pour écrire Les mouches d'automne, soixante pages à peine, précédées d'une courte nouvelle qui en est la matrice, l'auteur a visiblement puisé dans ce qu'elle venait de vivre. Nous sommes en Russie, dans la propriété d'une riche famille, et tout de suite c'est la révolution, les persécutions, la fuite, l'exil à Paris, tout cela vu par les yeux de la vieille bonne dévouée à la famille, qui ne survivra pas au déracinement. Sa mort un peu mélo, qui clôt l'histoire, n'est pas le moment le plus convaincant de ce récit par ailleurs sobrement émouvant. On ne peut qu'être touché par la justesse aiguë de certaines notations :

Celui-là et sa sœur Loulou avaient la beauté, les yeux étincelants, l'air cruel et heureux des Karine d'autrefois.

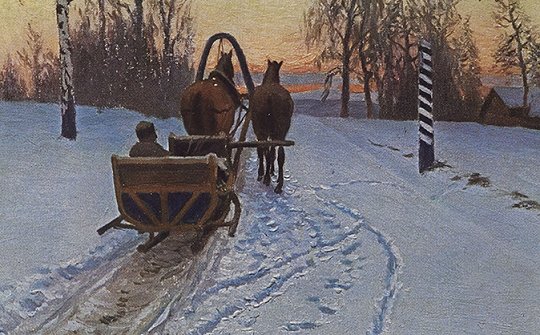

Le plus touchant étant pour moi, chose curieuse, l'évocation de l'hiver là-bas :

La neige, sèche et légère, entrait dans les yeux comme une poudre ; la lune s'était levée, et les traces du traîneau, profondément creusées dans le sol gelé, étincelaient d'un feu bleu. Le vent tourna, et, aussitôt, la neige commença à tomber avec force. Le faible tintement des clochettes avait cessé ; les sapins chargés de glace craquaient dans le silence avec le sourd gémissement d'un effort humain.

Cette histoire de Russes blancs, parue en 1931, est accueillie aujourd'hui par Grasset dans ses Cahiers rouges.

Hiver russe. |

Autre habitué de ces lieux, Musset. Son théâtre nous ayant tenu compagnie pendant des mois, on se réjouissait de le saluer une dernière fois. Il paraît que Carmosine, pièce tardive et peu connue, était sa préférée. Pas la mienne, hélas : la terminant, j'oublie déjà comment elle a commencé. Le ton en est à la fois forcé et fade. Je me souviendrai seulement du beau passage que voici :

...mais la beauté ne saurait être avare. Dès qu'elle se montre, elle se dépense, elle se prodigue sans se ruiner jamais ; au moindre geste, au moindre mot, à chaque pas qu'elle fait, sa richesse lui échappe et s'envole autour d'elle, sans qu'elle s'en aperçoive, dans sa grâce comme un parfum, dans sa voix comme une musique, dans son regard comme un rayon de soleil !

Musset... |

Stendhal, son contemporain. Il faudra relire un jour Le rouge et le noir, rerelire la Chartreuse, sans oublier sa Vie de Henry Brulard dont je garde un beau souvenir, mais pour l'instant, place aux Souvenirs d'égotisme, nettement moins connus.

1832. Henri Beyle a cinquante ans et entreprend de raconter ce qu'il a vécu lors de la décennie précédente. Beaucoup de rencontres, des flopées de femmes aimées, des analyses de son caractère en veux-tu en voilà, obnubilé qu'il est par ce désir bizarre : se connaître. Le contenu de ces pages, à vrai dire, passionnera surtout les beylolâtres et les beylologues. Ce qui nous touche aujourd'hui en elles, c'est cette façon hardie d'écrire, ces sauts et gambades, comme si de pondre au galop trente pages par jour parfois, dans une forme atténuée d'écriture automatique, allait lui révéler des secrets sur himself. Comment ne pas être pris par sa spontanéité, sa sincérité qui frise la candeur ? Sa gaieté elle aussi est contagieuse, car il y a de la gaieté dans ce tempo de tambour battant et dans l'auto-dérision qui pointe ici ou là, même si Henri/Henry évoque ici comme ailleurs, sans insister, de fulgurants chagrins d'amour.

Car je devins gai ou plutôt j'acquis l'art de le paraître...

Touchantes également, ses autres contradictions. Entre l'absence totale d'apprêt dans l'écriture et le souci d'être lu par la postérité. Entre la sécheresse de l'expression et la passion qui déborde, l'amour des femmes, l'amour de la musique, de l'opéra :

Les plus doux moments de ma vie sans comparaison se sont passés dans les salles de spectacle.

La passion, oui mais

Je suis vif, passionné, fou, sincère à l'excès en amitié et en amour jusqu'au premier froid. Alors, de la folie de seize ans je passe, en un clin d'œil, au machiavélisme de cinquante et, au bout de huit jours, il n'y a plus rien que glace fondante, froid parfait.

Enfin, comment peut-on à la fois idolâtrer Napoléon, ce tyran, et avoir le sens de la justice au point d'écrire :

Un jour l'on annonça qu'on pendrait huit pauvres diables. À mes yeux quand on pend un voleur ou un assassin en Angleterre, c'est l'aristocratie qui immole une victime à sa sûreté, car c'est elle qui l'a forcé à être scélérat, etc. etc. Cette vérité, si paradoxale aujourd'hui, sera peut-être un lieu commun quand on lira mes bavardages.

Un lieu commun, pas encore pour tout le monde...

Henri Beyle dansant, croqué par... |

Mais le moment fort du mois, c'est ça :

Colette, dans la tribu désordonnée des petits parents démunis qu'il avait accueillis au rez-de-chaussée et dont je ne connaissais pas toujours les liens, était sa préférée — la mienne aussi —, libre, souple, très mince, bohémienne, intrépide, sans témoin, emportée par l'élan de ses longs cheveux noirs, la vitesse scintillante de l'eau de la Gravona qui l'appelait, comme née de la rivière, dont elle connaissait la moindre inclinaison, le moindre bassin où elle se baignait, sans nager, laissant s'envoler le linge pour avoir le plaisir de le rattraper en entrant jusqu'aux épaules, jouant avec les tourbillons, les creux, les pierres du fond — la rivière ne la trahirait jamais —, allongée après, à demi cachée, dans les herbes ou les éboulis brûlants, s'offrant peut-être à des inconnus, des chasseurs égarés —c'était la rumeur qui s'évanouissait à la fin de l'été —, remontant à cinq heures, avec son panier, son odeur de galets, de bruyères mouillées, de maquis et de plaisir...

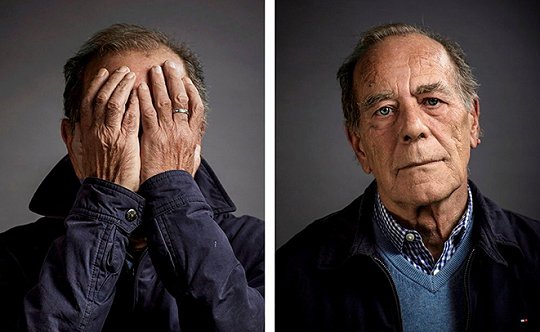

Trouvé cette page dans le nouveau livre de Jean-Noël Pancrazi, Les années manquantes (Gallimard). Manquantes car longtemps oubliées, trop douloureuses, hantées par le manque : l'Algérie perdue à treize ans ; les parents repartis là-bas qui ne rentreront que pour se déchirer puis divorcer ; l'adolescence passée près de Perpignan chez sa grand-mère ; les gens du coin hostiles aux rapatriés. Exils et solitude. Le passage ci-dessus est l'une des très rares parenthèses de bonheur.

J'avais lu avec plaisir quelques romans de Pancrazi ; avec ce récit, il se surpasse. Laisser les souvenirs mijoter un bon demi-siècle les a rendus brûlants. Jalonné de portraits inoubliables : la grand-mère, l'oncle militaire alcoolo, les deux fillettes folles, Colette ici présente et d'autres encore, le récit est porté par le souffle de très longues phrases échevelées, qui —contrairement à celles de Proust, lesquelles, tout en accumulant, s'efforcent de s'organiser, se construire —, se défont sans cesse et repartent, haletantes, accablées, inlassables, comme si le narrateur ne voulait pas ou ne pouvait pas s'arrêter.

Les dernières pages me sont chères pour une autre raison : elles évoquent les années passées par l'auteur en classe prépa dans le lycée parisien où je l'ai connu, il y a cinquante-cinq ans. Je me souviens de lui, de nos discussions, comme si c'était hier. Salut à toi, Jean-Noël, et merci. Si je ne t'avais pas connu, ton bouquin ne m'en paraîtrait pas moins superbe.

Jean-Noël Pancrazi |

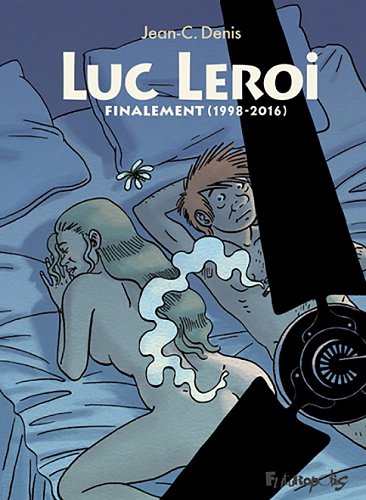

Parmi mes menues angoisses, il y a le manque de place pour caser les livres. Le rayon BD, surtout, déborde ; vais-je devoir cesser d'en acheter ? Dois-je maudire en particulier Jean-C. Denis, prolifique et addictif, dont je suis fan plus que jamais ? Succombant à la tentation, je viens de m'offrir l'intégrale des aventures de Luc Leroi, son personnage fétiche : Luc Leroi reprend tout à zéro, chez Futuropolis, 500 pages, où vais-je le mettre ?

Un alter ego, nous dit l'auteur. Ado prolongé, lunaire, fauché, rouquin comme son papa, petit, pas beau, affublé d'un costard bizarre, il séduit on ne sait comment des filles sublimes. Sa maladresse, il faut dire, est craquante. Il a aussi, ce garçon ordinaire, l'art de provoquer des situations extraordinaires. Comme dans les autres albums de Denis, le fantastique rôde, intermittent, discret, dont l'apparition par bouffées réjouit d'une façon subtile qu'on ne trouve que chez lui. Et c'est un bonheur de suivre Luc Leroi dans ses aventures. La présence de nombreuses filles souvent peu vêtues, dessinées amoureusement, ne gâte rien. Et en plus, Luc et Jean-C. adorent les chats !

Luc Leroi. |

Qu'elle est loin ma folle jeunesse de cinéphile, où je m'envoyais plusieurs films par semaine ! Le mois passé aura été cinéphiliquement l'un des plus pauvres, sur le plan quantitatif au moins. Alors même qu'on repère dans les gazettes une bonne dizaine de nouveaux films à voir chaque mois et autant de classiques à (re)découvrir. On se dit, pour se consoler, qu'en voir moins permet de mieux les savourer, puis de mieux les digérer. On ne se convainc pas.

Deux films et une série en avril, c'est tout ! Oui mais ces trois-là, trois nouveautés, suffisent à bien remplir un mois.

En corps, de Cédric Klapisch, où ballet classique ou contemporain et hip-hop se rencontrent à travers l'histoire d'une danseuse blessée, peut paraître un peu trop feel-good, mais on le lui pardonne, on en redemande, tant on est régalé de beaux dialogues, de belles scènes entre belles personnes, de beaux ballets, de belles musiques, et comment ne pas aimer Marion Barbeau, la belle danseuse ?

Après Asako I & II et Drive my car, Ryusuke Hamaguchi nous séduit à nouveau, et plus encore peut-être, avec ses Contes du hasard et autres fantaisies, trois histoires où il déploie sa prodigieuse virtuosité scénaristique, son art du dialogue digne de Rohmer, la justesse et la délicatesse infinies de sa mise en scène et le charme profond de ses actrices.

En thérapie, deuxième saison, se maintient dans les hauteurs atteintes par la première, même si par moments (l'acharnement juridique à l'égard de l'analyste, la scène du procès frisant la caricature) le scénario grince un peu.

Est-ce Katsuki Mori ? Ou Kotone Furukawa ? |

Pendant ce temps-là, le peuple, comme on dit...

En France, au premier tour des dernières élections présidentielles, 52% des votants ont choisi un candidat (Zemmour, Le Pen, Mélenchon) plus ou moins proche de Poutine, tandis qu'un quart des inscrits dédaignait d'aller voter, ce qui revient à dire : le droit de vote, la démocratie, je m'en tape, décidez sans moi. Il ne faut pas dire que le peuple est con, il ne faut même pas le penser, mais parfois on a drôlement du mal.

Le peuple ukrainien, lui, on ne peut que l'admirer. Davidenko tient tête à l'immonde Goliathovitch. Mais que dire du peuple russe... Les livres, Guerre et paix en tête, regorgent de pages illuminées sur la bonté, la grandeur de ce merveilleux peuple russe. La merveille en question, en fait, n'est qu'un pauvre diable rudoyé, asservi, décérébré, depuis mille ans que la Russie existe, par une chaîne ininterrompue de tyrans. Gloire aux quelques voix qui s'élèvent là-bas du bourbier, ces temps-ci, pour dire non à la guerre. Quant aux autres... La Russie, aujourd'hui comme hier : des dizaines de saints, des milliers de héros, des millions de lâches et des dizaines de millions d'abrutis.

Une héroïne et trois salauds |

Pour tenter d'oublier la France et la Russie, début juin, on causera de Modiano, de Feydeau, d'Ungar, de Gay-Lussac, d'Abolivier, de Prudhomme, de Thompson et de quelques poètes portugais.

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Si tu traces une route, attention, tu auras du mal à revenir à l'étendue.

Cet amour de la poésie passait naturellement par les livres, mais c'était comme le regard passe par une lucarne pour découvrir le ciel, la mer, les corps vivants...