Claudel, ces années-là.

BRÈVES

N°222 avril 2022

Deux grands amis, Jacques Rivière et Henri Fournier (le vrai nom d'Alain-Fournier), s'écrivent presque tous les jours. En 1906, à vingt ans, fous de littérature, ils découvrent un certain Paul Claudel, poète encore jeune et obscur. Rivière est le plus mordu :

Maintenant je devrais te parler de Claudel, dont j'étouffe. (...) Il fait son œuvre en moi et sourdement transforme tous mes gestes, ou plutôt la signification que j'attribue à tous mes gestes. (...) Par où aborder l'effroyable génie ?

Mon Dieu !

Soixante ans plus tard, en 1966, nous sommes quelques garçons du même âge qu'eux alors, assis sur les mêmes bancs, qui lisons leur Correspondance, éditée en deux volumes chez Gallimard. L'un d'entre nous, claudélien fervent, se délecte des Cinq grandes odes du grand homme. Jacques et Henri, eux, en 1906, n'avaient à lire que sa Connaissance de l'Est, parue six ans plus tôt, qu'ils vénéraient. (Comment retrouver, dans leurs presque mille pages, les autres passages enivrés qui scintillent dans mon souvenir ?)

Je l'avoue une fois de plus : Claudel, je n'y arrive pas. Son lyrisme luxuriant et massif m'est toujours indigeste, et j'ai beau tenter d'évacuer les considérations morales et politiques, l'intégrisme brutal du bonhomme ne m'aide guère à m'en rapprocher.

Allons, essayons encore. Ne soyons pas aussi sectaire et buté que lui. Pourquoi ne pas le lire enfin, ce fameux Connaissance de l'Est ?

L'Est, à savoir la Chine, où ce diplomate passera quatorze ans. C'est son premier livre publié, présenté comme un ensemble de poèmes en prose. Parlons plutôt de prose poétique, suite de choses vues, de tableaux d'une précision orientale où revit une Chine à mille lieues de la nôtre : paysanne, confite en traditions, imprévisible aussi, peinte avec une profonde connaissance, le mot est juste, des lieux mais aussi des hommes.

Cette nation (...) montre partout, — comme la nature, —un caractère antique et provisoire, délabré, hasardeux, lacunaire.

Ce pays où Claudel se sent «comme un poisson dans l'eau», il en est fasciné, il en fait le centre du monde :

...c'est la terre tout entière que nous accueillons, la Terre de la Terre, l'Asie, mère de tous les hommes, centrale, solide, primordiale : ô abondance du sein !

On peut trouver que la description prend un peu trop le dessus aux dépens de la vision, mais comment ne pas admirer son acuité, sa légèreté de touche :

Le bateau fait sa route entre les îles ; la mer est si calme qu'on dirait qu'elle n'existe pas. Il est onze heures du matin, et l'on ne sait s'il pleut ou non.

Et quelle ampleur, quel souffle à certains moments où le poète saisit, comme il se doit, l'au-delà des choses :

Je ne perds rien de l'auguste cérémonie de la journée : ivre de voir, je comprends tout.

Ou bien :

Entre ces gras replis violets, voici l'eau peinte comme le reflet des cierges, voici l'ambre, voici le vert le plus doux, voici la couleur de l'or. Mais taisons-nous : cela que je sais est à moi, et alors que cette eau deviendra noire, je posséderai la nuit tout entière avec le nombre intégral des étoiles visibles et invisibles.

On nous apprend que ces années-là Claudel est submergé par la passion amoureuse ; on la cherchera en vain dans ces pages, dommage, mais n'est-ce pas elle qui les imprègne d'une lancinante euphorie ?

Claudel, ces années-là. |

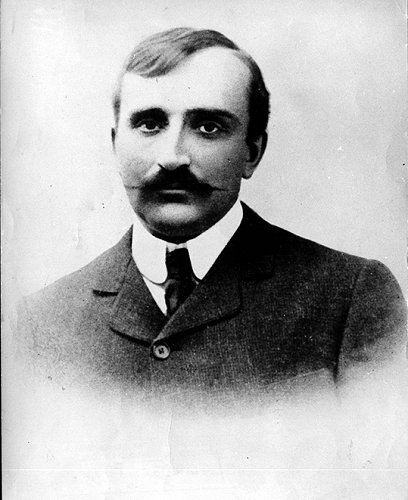

Ces Brèves étant réputées pour la pertinence de leurs transitions, le pieux Claudel nous amène tout naturellement à un ouvrage sur le clergé catholique.

Myriam Deniel-Ternant publie chez Payot Une histoire érotique de l'Église, sous-titrée Quand les hommes de Dieu avaient le diable au corps. (Sous-titre réducteur : les femmes de Dieu ne furent pas en reste.)

L'église catholique, en imposant la chasteté non seulement à ses moines, mais à ses prêtres séculiers, a voulu faire d'eux des anges, malgré le danger signalé par l'avisé Blaise Pascal : «Qui veut faire l'ange fait la bête». Sacrée bête en nous que l'instinct reproducteur, et comme le dit alors l'anticlérical abbé du Laurens,

...les moyens dont [on se sert] pour éteindre la concupiscence ne [contribuent] qu'à l'enflammer, [et] les jeûnes, les veilles et la discipline [échauffent] le sang au lieu de le tempérer.

D'où une débauche de sexualité cléricale, sujet riche et foisonnant comme on le sait, qu'étudie ce gros livre portant essentiellement sur les XVIIe et XVIIIe siècles, minutieusement documenté, illustré de surcroît.

Il y en a pour tous les goûts : l'ecclésiastique vivant en couple avec sa servante, classique et discret ; le confesseur emballant sa pénitente (ce qui est assimilé à un «inceste spirituel») ; l'homosexualité bien sûr (la sodomie étant considérée, honneur indu, comme le plus épouvantable des crimes) ; le recours à des prostituées, certaines maisons étant réservées aux hommes d'église, et la vérole parfois baptisée «rhume ecclésiastique».

Ces débordements somme toute véniels, du moins quand ils ne s'accompagnaient pas de violences, semblent avoir été réprimés par la force publique, au fil du temps, avec une certaine mansuétude, même si la police recourut parfois, c'est de la triche, à des gitons-appâts pour piéger les religieux amateurs de jeunes gens.

Un peu long et monotone, un peu fouillis parfois, ce livre malgré tout instructif laisse une question en suspens : par rapport à l'ensemble du clergé, quelle fut, aux diverses époques, la proportion de soutanes libidineuses ?

C comme Cénobites ? |

Croâ, croâ, disaient les bouffeurs de curés en les voyant passer, du temps que ceux-ci se vêtaient de noir. Admirable transition, n'est-ce pas, pour annoncer un petit bouquin sur Le langage des animaux, signé Dorothée Koechlin de Bizemont et Jacques Lecomte, sans nom d'éditeur mais «offert par les Trois Suisses».

Ce sujet d'une richesse inépuisable est abordé ici de façon vulgarisatrice et succincte, mais la moindre info sur le sujet est bienvenue, surtout quand on partage sa vie avec un chat qu'on désespère parfois de bien comprendre.

Le langage animal, ce n'est pas seulement des sons, mais des mimiques, des mouvements, voire des signaux lumineux dans le cas des lucioles. Car outre nos animaux familiers, chat ou chien, minutieusement observés ici, c'est toute une ménagerie qui défile en quelques pages : des animaux domestiques et des sauvages, des oiseaux, des poissons, quelques insectes...

Les chameaux «ont des voix différentes pour dire la joie, la crainte, la tristesse, la tendresse, l'amitié pour l'homme». Les oies n'ont qu'un seul cri, dont le sens varie selon le nombre de fois qu'il est lancé. Les homards parlent avec leurs pinces et leurs antennes. Certains éléphants domestiques comprennent jusqu'à vingt commandements différents, soit plus que certains élèves de collège. La poule échange des signaux avec son poussin encore dans l'œuf !

Beaucoup d'espèces ont des patois locaux et comprennent mal, voire pas du tout, leurs congénères lointains. Le coucou, qui ne connaît pas se vrais parents, chante coucou malgré tout, alors qu'un bouvreuil élevé par des canaris chante canari. Où l'on retrouve avec émotion le débat sans fin sur l'acquis et l'inné, cher aux élèves de philo en fin de premier trimestre.

Et moi j'aimerais tant savoir ce qui lui passe par la tête, au merle qui improvise là-haut sur notre terrasse, pour s'éclater dans d'aussi exubérantes variations. Quant à celui qui m'apprendra la langue de mes amis corbeaux, il sera vivement remercié, croâyez -moi.

Tippi Hedren et X... (non crédité)... |

Sans transition cette fois, un roman de l'année dont les gazettes ont dit le plus grand bien : le cinquième roman de Julia Deck, Monument national, paru comme les précédents chez Minuit — excellente adresse.

Le monument du titre, c'est un célèbre acteur, «vieux lion du cinéma français» selon la 4e de couv (chouette, la voilà, ma transition !), qui vieillit dans son château, entouré de sa famille et de ses domestiques, parmi lesquels va se glisser, ver dans le fruit, une caissière de supermarché venue de la Seine-Saint-Denis. Tout cela se passe aujourd'hui, les allusions à notre actualité sociale, médiatique et politique pullulent, on voit même le couple Macron s'inviter dans l'histoire :

Ils étaient encore plus petits et minces qu'à l'écran. J'ignore pourquoi cela nous a surpris. Avant le confinement, nous fréquentions assez de célébrités pour savoir que, chez elles, l'image constituait la réalité, et le corps de chair, le substitut. Peut-être espérions-nous qu'un président fasse exception aux lois de la perspective, qu'il soit consubstantiellement doté de pouvoirs extraordinaires et qu'en l'accueillant dans notre demeure, nous en éprouverions le souverain bénéfice, ainsi qu'au Moyen Âge les monarques guérissaient les écrouelles des manants.

Les Macron ne guérirent rien du tout. Sur le perron, le photographe officiel de la présidence immortalisa les embrassades et les tapotages d'omoplates de rigueur sans que notre père se lève miraculeusement de son fauteuil.

Voilà qui résume assez bien ce roman intelligent, habile, joliment narquois, vivement écrit (léger parfum échenozien), et doté d'une fin dans le style polar bien venue. Il y a là de quoi passer un moment fort agréable, alors pourquoi, en refermant le livre, cette vague déception ? Est-ce le côté un peu facile et frontal de la satire ? Le peu d'épaisseur de ses personnages médiatiques n'a-t-il pas déteint sur cet exercice plutôt brillant, mais un peu vain sur les bords ?

Julia Deck |

Fenêtre sur cour d'Hitchcock, La mariée était en noir et La sirène du Mississipi de Truffaut. Derrière ces trois films, un seul homme, auteur des œuvres adaptées par les deux maîtres : William Irish, Cornell Woolrich de son vrai nom.

Pendant sa brève et douloureuse existence, marquée par la solitude, la maladie et l'alcoolisme, il a écrit une vingtaine de romans et des centaines de nouvelles qui ont fait de lui l'un des maîtres du polar, catégorie angoisse et suspense. Il a été abondamment traduit chez nous, mais de façon un peu dispersée, malgré deux épais volumes chez Omnibus. Je pêche dans mon fourbi de papier un vieux Presses Pocket mince et jauni : six nouvelles réunies sous le titre Six nuits de tonnerre.

Six histoires voisines, où à chaque fois celui ou celle contre qui tout et tous s'acharnent se bat, et sauve sa peau in extremis. Histoires inventives, bien ficelées, haletantes, avec ici ou là des invraisemblances qui ajoutent à leur charme, mais ce qui marque surtout le lecteur, c'est la fameuse ambiance Irish : la nuit, la ville hostile, des personnages paumés, gentils pitoyables, méchants minables, et la tristesse qui vous colle à la peau même quand ça finit bien. Voilà sans doute ce qui distingue ces histoires du roman malin qui précède : une empathie, un poids d'humanité.

Un regret : ne pas avoir trouvé le texte original. Apparemment, Irish est plus lu chez nous que chez lui — tout comme Poe, qu'il vénérait.

Quand je lis, par exemple :

Son regard était dur comme du diamant, on en aurait pu s'en servir pour couper les vitres,

je me demande si cette image, qui me plaît bien, nous vient de l'auteur lui-même, ou si les traducteurs en ont rajouté une louche, sérinoirisant le texte comme on faisait à l'époque (1951). Quoi qu'il en soit, au vu du seul français, MM. Gilles Malar et Alex Gral semblent avoir fait du bon boulot. Leurs noms n'apparaissent qu'à la sauvette en page 6. Merci, les éditeurs !

William Irish et sa tristesse. |

Tous ces livres, bons ou moins bons, n'étant pas vraiment des surprises, l'étonnement du mois nous vient de l'Équateur avec le premier roman de la jeune Natalia García Freire, Mortepeau, chez Christian Bourgois.

Une famille une grande maison, deux inconnus bizarres qui débarquent et dès lors tout bascule : ils font interner la mère, qui n'était folle que de botanique ; son merveilleux jardin périclite, le père meurt, le fils — le narrateur — est chassé mais revient servir de domestique, «petit bout de chair malodorant», rudoyé, humilié, et tout en racontant l'histoire il s'adresse à son père qui ne peut plus l'entendre.

Cette maison et ce jardin au milieu de nulle part, c'est le monde, violent, sordide, abandonné de Dieu :

«Dieu voit tout, Lucas», disiez-vous toujours. Je ne suis plus d'accord, Dieu est trop prude pour ça. Le diable, en revanche, est sans doute un voyeur. Et moi aussi.

Les pères, c'est plus compliqué, mais pas brillant non plus :

Tout père abrite un dieu et considère ses enfants comme des figurines d'argile toujours inachevées qu'il cherche sans cesse à recréer à son image pour finir par les condamner : il les accable de fléaux et de déluges, les maudit, puis leur pardonne sa propre vanité.

Seul réconfort du jeune héros, son amitié avec une araignée. Il se sent de plain-pied avec le monde végétal et les insectes, comme sa mère :

Dans ses bras, ces plantes ressemblaient à des extensions de son corps. Parfois j'imaginais que lorsqu'elle se dévêtait et se glissait dans le bain que lui préparait Esther, c'était pour mieux faire tremper de petites racines qui sortaient de ses aisselles et de son entrejambe.

Un monde végétal édénique saccagé par des intrus brutaux, pas besoin de faire un dessin au lecteur. Les insectes ?

Pendant que nous dormons ils sortent pour mener leur vie tels les dieux de nos rêves, se promènent dans les parages, et un jour ils règneront de nouveau sur ce monde qui leur appartient.

Ces quatre fragments suffisent à le prouver : ce bref roman d'une inconnue de trente ans, avec ses ellipses çà et là, ses obscurités hallucinées, superbement intemporel pour mieux toucher à l'essentiel, déborde d'une poésie visionnaire, d'un souffle prophétique qui a de quoi nous remuer jusqu'au fond et nous rappeler que oui, parfois, la lecture est une aventure.

L'équauteure. |

Dernier bonheur du mois : Le livre des chansons ou Introduction à la chanson populaire française, de Henri Davenson (pseudo d'Henri-Irénée Marrou). Publié en 1942, épuisé depuis des lustres, je n'espérais pas le trouver un jour, et je n'ose avouer quel grand fleuve l'a mené vers ma boîte aux lettres...

Dans ce gros volume, cent quarante chansons, chacune avec sa musique et un commentaire détaillé, le tout lesté d'une préface elle aussi très riche. On découvre l'histoire de chaque chanson, complexe, parfois surprenante et ses variantes nombreuses. Leurs auteurs, presque toujours inconnus, sont souvent, plutôt que des gens du peuple, des lettrés ou des «semi-lettrés». Ce qu'on appelle tradition populaire est le confluent de sources diverses, le peuple étant soit créateur, soit recréateur, et ses œuvres nous parviennent, dit le compilateur, «sous une forme altérée et comme polie par un long usage».

Elles sont très différentes, ces chansons françaises, de leurs équivalents grecs. Dans le choix publié au Miel des anges, intitulé L'amour, la guerre, la mort, les chants les plus frappants sont ceux qui décrivent l'autre monde ; côté français, beaucoup de chansons d'amour, quelques-uns de guerre, des morts aussi, mais les enfers sont totalement absents. Très présent, par contre, avec une ribambelle de maumariées, l'enfer terrestre que constitue pour la femme un mariage forcé.

Mon mari est bien malade,

en grand danger de mourir.

Je vais chercher le médecin

pour venir autour de lui.

Je n'étais pas à moitié chemin

quand les cloches sonnaient pour lui.

Je m'assois sur une pierre :

au lieu de pleurer je ris !

Si ces chansons me semblent globalement moins riches que les grecques, beaucoup sont savoureuses, voire poignantes :

Rossignolet du vert bocage,

oh ! je t'en prie, console-moi :

On dit que ma mie est malade,

oh ! permets-moi d'aller la voir !

— Non, ta mie n'est pas malade,

elle est guérie de tout mal :

Elle est morte et enterrée,

à elle il n'y faut plus penser.

Si ma mie est enterrée,

hélas, grand Dieu ! que ferai-je ?

J'irai pleurer dessus sa tombe,

pleurer son sort, pleurer le mien.

J'ai tant pleuré, versé des larmes,

que ma mie s'est réveillée :

Réveille-toi, bouche riante,

réveille-toi et parle-moi.

— Comment veux-tu que je te parle ?

Je n'ose plus te regarder :

Mon visage est couvert de terre,

Le tien est frais comme un bouquet.

Mais qu'as-tu donc fait de la bague,

la bague d'or que je t'ai donnée ?

— La bague d'or je l'ai-z-encore,

je l'ai-z-encore au petit doigt.

Charme aussi des tournures anciennes, des liaisons hasardeuses.

Nerval adorait les chansons de son Valois et les plaçait très haut ; il faisait bien. Faut-il à tout prix hiérarchiser les genres ? Il y a, dans ces chants naïfs, moins de complexité et d'habileté technique, mais plus d'émotion et de richesse, parfois, que dans certains poèmes relevant de la Littérature.

À la claire fontaine... |

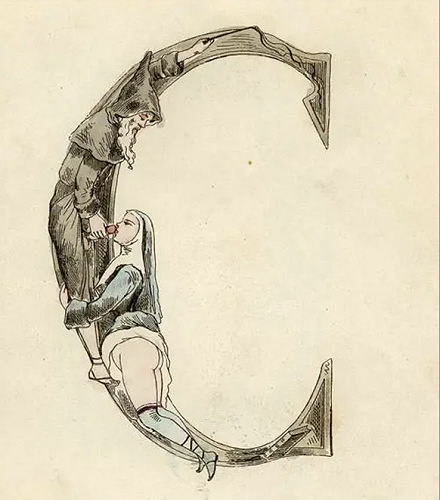

La BD du mois ?

Fourmies la rouge, d'Alex W. Inker, aux éditions Sarbacane, fait revivre une journée noire : le 1er mai 1891, dans la cité textile de Fourmies, les grévistes qui défilaient pour réclamer la journée de huit heures (bande de flemmards !) furent accueillis par les tirs de la troupe. Il y eut neuf morts.

Le souvenir de ce massacre est encore vif là-bas, et l'auteur, visiblement, s'est sérieusement documenté. Lieux, costumes, coutumes, dialogues en langue locale, on s'y croirait. Le montage avec ses ellipses, haletant, souligne la violence et la panique régnant ce jour-là. On est frappé par la force des images, servies par un trait puissant et l'emploi (riche idée !) d'une seule couleur : le rouge. Les premières pages par exemple, toutes simples (le jour se levant sur la ville, les gestes du matin d'une jeune femme) sont saisissantes.

La page de titre... |

Les films du mois ?

Ample provision avant l'arrivée des Ukrainiens, qui a bouleversé évidemment nos habitudes (cf. «Toujours partir», le JOURNAL INFIME de ce mois).

Rien que des films récents, tant l'offre post-confinementale est abondante.

Roma, du mexicain Alfonso Cuaron. On se demande longtemps quand le film va commencer, mais c'est tellement beau qu'on en redemande.

Maigret, de Patrice Leconte. Depardieu n'est pas le fameux commissaire, cette adaptation libre trahit un peu Simenon, mais va-t-on se plaindre ? Le résultat est superbe et crépusculaire.

Un autre monde, de Stéphane Brizé. Un cadre supérieur broyé entre ses principes et les impératifs professionnels, au cœur de l'infernale machine à broyer néo-libérale impitoyablement décrite.

Les poings desserrés de Kira Kovalenko, sac de nœuds familial au fin fond du Caucase filmé avec autant d'amour que de rudesse.

Viens je t'emmène d'Alain Guiraudie, portrait acéré de la France contemporaine, à la fois délicieusement foldingue et très juste, ballet grouillant de personnages avec au premier plan les improbables amours d'un quadra banal et d'une pute qui l'est nettement moins. Cela fait du bien de rire en ce moment.

Oui, évadons-nous ! Ce mois de guerre angoissant aura aussi été pour nous celui d'OVNI(s), saison 2, d'Antony Cordier, qui nous parachute dans la France d'il y a un demi-siècle voir si les extra-terrestres y sont. Les péripéties en sont plus déjantées encore que précédemment ! Qui eût cru cela possible ?

OVNIS (2) : tous quatre délicieux ! |

La 47e symphonie de Haydn, quel punch ! Giovanni Antonini et le Giardino Armonico la jouant sur youtube, idem !

Giovanni Antonini. |

«Publié en 1942, épuisé depuis des lustres, je n'espérais pas le trouver un jour...»

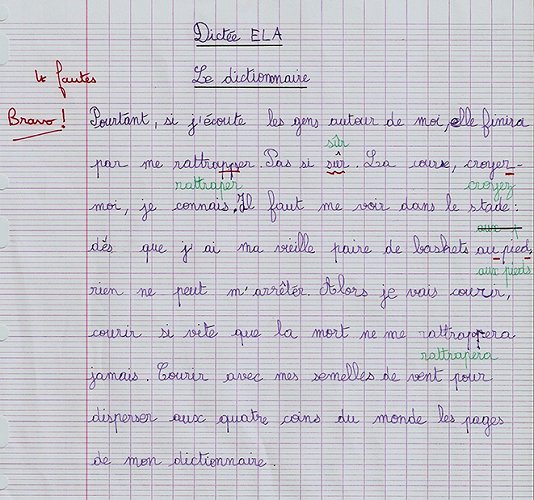

Cette phrase écrite plus haut est théoriquement incorrecte, j'en suis conscient : selon une logique purement grammaticale, c'est «je», donc moi, qui est publié et épuisé. Or non seulement ce genre de phrase ne me gêne pas, dans la mesure où il n'y a là aucune équivoque, mais cette menue rupture syntaxique me plaît par la brièveté, la vivacité qu'elle donne à la phrase.

J'imagine que mes lecteurs, s'il en est, ne seront pas choqués eux non plus, et que certains n'auront même rien remarqué. N'empêche, plus d'un demi-siècle après mes études, j'imagine encore mes vieux maîtres penchés sur ma copie, le sourcil froncé, leurs corrections en rouge, et c'est à leurs fantômes, en fait, qu'en ce moment je m'adresse... Certains morts sont plus collants que certains vivants.

Joli texte. |

En Ukraine, une maternité bombardée, des blessés, des morts. Une journaliste, sur une chaîne française dont j'oublie le nom, nous met en garde : arrêtons de pleurer ! «Attention à la dictature de l'émotion !»

Textuel.

Notre rubrique de l'Andouille du mois est en sommeil, mais je tiens à saluer dignement cette phrase, pur chef-d'œuvre dans son genre : il est rare de contempler, concentrée à ce point, une telle dose de bêtise méchante. Allez, 20/20 à Véronique Jacquier !

Elle est par ailleurs présentatrice d'une émission religieuse...

Prière de ne pas s'émouvoir. |

Au programme de mai, Musset, Stendhal, Némirovsky, Perelman, Pancrazi, Highsmith, quelques poètes portugais, et au dessert le Luc Leroi de Jean-C. Denis. Oh le beau plateau !

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le mal est sans doute un bien dont les résultats ne se manifestent pas immédiatement.

Quand je n'entends pas de musique, quelque chose me manque, mais quand je l'écoute, plus encore me manque.