Anacréon, Bacchus et l'Amour

On est plus près de Leconte de Lisle...

BRÈVES

N°220 février 2022

On croit rêver : entre Rennes et Saint-Malo, dans un beau village ancien où le temps semble arrêté, sur la place et dans les deux ou trois rues voisines, presque toutes les maisons sont des librairies ! C'est là, à Bécherel, que fut créée voilà trente ans la première cité du livre en France. (Depuis, sept autres ont suivi son exemple.) Il y a là aujourd'hui, autour d'une quinzaine de librairies d'occasion et d'ancien, des artisans du livre, des expos, des spectacles, et même, en ce dimanche de décembre, sous un chapiteau, un marché du livre où l'on se presse joyeusement. Comme si la Lecture, partout défaite par les envahisseurs, avait déserté ses terres pour trouver refuge dans ce village gaulois.

Remplir son panier ? On a décidé d'être raisonnable, la maison croule déjà sous les livres, mais comment quitter ce lieu miraculeux sans manifester sa solidarité ? On achètera un livre, un seul, mais quel livre ! Une rareté : dans un petit volume jauni, publié en 1891 chez Lemale, des poèmes d'Anacréon avec leur traduction par divers poètes de la Renaissance.

Mon grec ancien rudimentaire ne me permet pas, hélas, d'apprécier pleinement la légèreté dansante de la v.o., d'autant que les poèmes sont donnés sans mot-à-mot français. (lisaient-ils donc couramment le grec, nos lettrés, en ces temps lointains ?) Les traductions de nos renaissants, elles, sont trop libres (cf. ci-dessous) pour me guider pas-à-pas. Ces gars-là ne traduisaient pas pour les khâgneux et les agrégatifs, les poèmes antiques leur servaient de tremplin pour écrire des poèmes, comme un musicien de jazz brode sur un standard.

On rencontre là des poètes plus ou moins oubliés, Melin de Saint-Gelais, Jean Doublet, Claude de Morenne, Olivier de Magny, Gilles Durant, Pierre Tamisier, Germain Colin Bucher, Jacques Bereau, Richard Renvoisy...), mais l'ouvrage se résume en un match échevelé entre Belleau et Ronsard, avec Baïf comme troisième larron.

Anacréon commande à Héphaïstos un gobelet sans scènes de bataille dessus...

Belleau :

...Et puis me grave à l'entour

Non des astres le retour,

Ny leur charrette courriere,

Ny l'estoile poussiniere,

Ny d'Orion le cruel

L'orage continuel :

Qu'ay-je à faire des Hyades,

Du Bouvier ou des Pleiades ?

Taille-moy dessus le bor

Une vigne aux raisins d'or,

Et d'or un Bacchus qui pile

Avec Amour & Bathyle,

Patinans en un tonneau

A beaux piez le vin nouveau.

Ronsard :

Aussi ne m'y grave pas

Ny le soleil ni la lune,

Ny le jour ny la nuict brune,

Ny les astres radieux :

Eh ! quel soin ai-je des cieux,

De leurs Ours, de leur Charrette,

D'Orion, ny de Boëte ?

Mais pein-moy, je te suppli,

D'une treille le repli

Non encore vendangée ;

Peins une vigne chargée

De grapes et de raisins

Peins-y des fouleurs de vins ;

Peins-y Vénus et Cassandre,

Laisse de Bacchus espandre

Le lierre tout autour ;

Peins-y la Grace & l'Amour,

Le nez & la rouge trongne

D'un silene ou d'un yvrongne.

Vingt-et-un vers chez Anacréon, vingt-deux chez Belleau et trente-deux chez Ronsard qui s'emballe sur la fin.

Tiens, voilà Leconte de Lisle, trois siècles plus tard :

Ne grave à l'entour Bouvier ni Pléiades,

Mais le chœur joyeux des belles Mainades,

Et l'or des raisins chers à l'œil ravi,

Et la verte vigne et la cuve ronde,

Où les vendangeurs foulent à l'envi,

De leurs pieds pourprés la grappe féconde.

Ce travail honnête, un rien engoncé, genre Viollet-le-Duc, fait ressortir ce que les poèmes renaissants qui l'entourent ont de printanier, de pétillant, de frais.

La Fontaine est là lui aussi, exception miraculeuse dans son siècle empesé entre tous. Son «Imitation d'Anacréon», tirée des Contes, respire la jeunesse.

Anacréon, Bacchus et l'Amour On est plus près de Leconte de Lisle... |

Si je m'attarde en si bonne compagnie, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire de mon autre classique de ce mois : Musset homme de théâtre. Après certaines petites merveilles lues auparavant, On ne saurait penser à tout paraît un peu pâlotte. Le Marquis et la Comtesse, tous deux atrocement distraits, vont passer tout un acte en quiproquos loufoques et marivaudages comiques avant de se mettre d'accord pour se marier. Musset reprend là une comédie de Carmontelle sans trop se défoncer, on s'amuse bien, mais la mélancolie qui donne vie et profondeur à d'autres pièces est ici en vacances. Rendez-vous le mois prochain avec On ne saurait jurer de rien, ou Louison peut-être.

Guy Michel, Bérengère Dautun, Claire Vernet |

Comment ? On veut aussi du contemporain ? Nous sommes d'accord, on trouve de tout sur volkovitch.com, et voici justement du tout neuf de l'année, Avec Bas Jan Ader, de Thomas Giraud (La contre allée).

Il fut question ici même du premier livre de l'auteur, Elisée avant les ruisseaux et les montagnes, un de ces livres qui laissent une marque par l'originalité du regard et de l'écriture. Cette fois encore, ce n'est pas un roman, mais plutôt la biographie, partiellement imaginée sûrement, d'un personnage hors du commun : Bas Jan Ader (1942-1975), artiste hollandais que l'on voit ici mener, à coups de happenings divers et délirants, une quête mystérieuse, quasi philosophique, cherchant

quelque chose où la pitrerie, l'héroïsme, les sentiments et la fulgurance seraient réunis.

La quête s'achèvera par une traversée de l'Atlantique (une tentative de) dans un bateau minuscule.

Le jeune auteur se glisse dans la peau de ce personnage déroutant, où il met visiblement beaucoup de lui-même, à commencer par sa façon si particulière, si profonde, de sentir le monde qui l'entoure. Giraud, c'est l'homme qui voit bouger les montagnes. Pour lui,

la nature vibre avec des montagnes lentes et presque immobiles. (...) Et si les montagnes sont de la terre qui grimpe, c'est aussi une sorte d'affaissement non ? Une chute du sommet à la terre dont on peut suivre la lente dégringolade.

Nous sommes embarqués là dans un livre exploratoire, par son sujet et aussi son écriture, la recherche d'une autre vision du monde et d'une autre façon d'écrire. On peut adresser à l'auteur ce qu'il destine à son héros :

Et comme à chaque fois qu'apparaît un individu sorti de la piste toute tracée que son milieu indiquait, tu bénéficiais d'un petit effet de surprise et tout le monde autour de toi se croyait fondé à se demander comment diable cela avait été possible.

Oui, respect à Thomas Giraud, à ce beau livre aventureux, qu'un des libraires de l'Angle rouge à Douarnenez m'avait chaudement recommandé. Son œil brillait ; le mien, en lisant, s'est rarement allumé. Je suis resté à moitié en dehors, nageant péniblement parfois dans des passages où l'écriture très travaillée me semblait l'être trop, où l'épaisseur légère propre à l'auteur se faisait cette fois un peu opaque. Mais c'est sans doute ma faute, me dis-je en quittant, un peu triste, ces pages en forme de rendez-vous manqué.

Bas Jan Ader sur sa coquille de noix. |

En quittant l'océan pour les terres, serons-nous plus chanceux ? Dans Ti-Puss (Petite bibliothèque Payot), en compagnie d'Ella Maillart, grande écrivaine-voyageuse du siècle dernier, Suissesse et intrépide, nous sillonnons l'Inde des années 40. L'intérêt de ce périple est double. Il y a d'une part l'Inde, ses foules immensément pauvres, ses très riches (étrangers le plus souvent), ses gourous aussi, car l'auteure nous emmène dans une recherche spirituelle — d'où quelques pages un peu indigestes... Il y a d'autre part celle qui donne son nom au livre : la chatte qui accompagne sa maîtresse presque partout, un animal au caractère affirmé, à la vitalité increvable,

petite dynamo vivante, qui devait accompagner les meilleurs moments de ma vie pendant les années à venir ! Parfois même, elle éveille en moi une félicité latente en chacun de nous, déposée dès l'origine dans tout être vivant.

Pas d'homme aux côtés de l'auteur, il serait de trop. Entre la femme et la féline se développe une véritable histoire d'amour, et plus encore :

Chaque jour, nous nous influençons l'une l'autre de manière nouvelle.

Pour ce qui est du caractère et de la vitalité, en effet, elles se ressemblent. L'auteur donne d'elle-même un portrait séduisant, avec son énergie, son optimisme, son dédain du confort, ses scrupules comiques : ce grand amour ne contrevient-il pas aux enseignements du maître, qui prône le détachement ? Mais foin de ces scrupules, les moments de bonheur l'emportent et les bonheurs d'écriture aussi, tant sa plume est vive et chaleureuse :

J'aime mes longues soirées solitaires, si courtes lorsque je travaille au sifflement de la lampe à essence. Mon univers est immobile, hormis pour les chauve-souris, les longues antennes des cancrelats et les étoiles immuables. Je crois être là depuis l'aube des temps.

Le livre, nous dit-on, fut écrit en anglais. La traduction, erratique, avec son insolite méli-mélo de temps verbaux (l'aurait-on confiée à un chat ?), ajoute un petit grain de folie qu'on peut ne pas trouver agaçant.

Les deux héroïnes |

Ella Maillart écrivait-elle pour gagner sa croûte, comme elle le laisse entendre dans Ti-Puss ? Le bouquin, en tous cas, ne sent vraiment pas la corvée alimentaire. Camus, lui, n'avait sûrement pas besoin de sous, mais en lisant ses Carnets on s'interroge : on assure qu'il voulait leur publication, qu'il la préparait, alors qu'on a plus d'une fois l'impression, en parcourant ce mélange de choses vues, de réflexions, de citations, de projets d'écriture, souvent rédigés de façon allusive, qu'il s'adresse avant tout à lui-même.

J'en suis au dernier volume, Carnets III, publié en Folio, qui couvre les huit dernières années (mars 1951-décembre 1959) d'une vie bêtement écourtée, et une fois de plus je m'avoue partagé vis-à-vis de Camus. D'un côté l'admiration, l'estime qui lui sont dues, et de l'autre une réticence difficile à cerner. Ces pages inégales, arides parfois, me permettent pourtant de picorer des citations précieuses pour ma collec, et l'autoportrait tourmenté, tout sauf complaisant que l'auteur esquisse le rend sympathique.

Personne plus que moi n'a désiré l'harmonie, l'abandon, l'équilibre définitif, mais il m'a toujours fallu y tendre à travers les chemins les plus raides, le désordre, les luttes.

Je n'ai pas trouvé d'autre justification à ma vie que cet effort de création. Pour presque tout le reste, j'ai failli.

Tout ce qui, en moi et dans les êtres, me tire vers le bas.

Depuis toujours quelqu'un en moi, de toutes ses forces, a essayé de n'être personne.

Et comme elles sont belles, ces pages issues d'un voyage en Grèce :

Une lumière dansante, aérienne, jubilante, inonde le golfe et les îles au large. Arrêtés un moment au bord de la falaise, et toute l'immensité de la mer devant nous, offerte en une seule courbe, comme une coupe où nous buvons la lumière et l'air, à longs traits.

Au bout d'une heure de route je suis littéralement ivre de lumière, la tête pleine d'éclats et de cris silencieux, avec dans l'antre du cœur une joie énorme, un rire interminable, celui de la connaissance, après lequel tout peut survenir et tout est accepté.

La Grèce n'est plus pour moi qu'une longue journée étincelante.

Oui, c'est beau. J'admire à distance. Nous n'avons pas la même Grèce, lui et moi. La mienne a beaucoup de froid, de grisaille, de douleur. Difficile de vibrer à vos orgies de lumière, M. Camus, en ce matin d'hiver banlieusard, à l'abri d'un matelas de nuages. Je préfère cette lumière grise, familière et douce, aux coups brûlants de votre grosse brute là-haut.

La Grèce de Camus... |

Le volkonaute (ou plutôt la, statistiquement) commence à s'agiter. Et Houellebecq ? Où est Houellebecq ?

Désolé : volkovitch.com est l'unique revue de livres (sur papier ou sur toile) en France, et peut-être au monde à NE PAS parler du petit dernier du grand homme — oublié le titre. Comment ai-je pu échapper à cette pandémie ravageuse, qui va jusqu'à infecter des pages entières du Monde des livres ? La lecture de Soumission, il y a quelques années, a dû me servir de vaccin. Je n'ai pas compris, alors, pourquoi on s'extasiait devant ce tissu de clichés rances, limite malodorants. Ce qui est passionnant chez Houellebecq, ce n'est certes pas son œuvre, d'une banale médiocrité, mais ce qu'elle a secrété autour d'elle : ce battage incroyable, cette étrangissime adulation.

La star dans sa splendeur |

L'événement du mois côté livres, il me semble, c'est plutôt Le monde des Martin, de Jean-Pierre du même nom, aux éditions de l'Olivier.

Être doté du patronyme le plus courant de l'hexagone, ce n'est guère un atout pour un auteur — à moins que tirant profit de ce handicap on se lance dans une grandiose entreprise : consacrer un ouvrage à tous ses homonymes. Cet ouvrage, le voici : les portraits d'une quarantaine de Martin (dont un Martinus, un Martins, un Martinez, un Martini, un Martinu, un San Martin, un Saint-Martin, deux Martinson...). D'accord, ils ne sont pas tous là, manque Roger Martin du Gard par exemple, mais qui osera se plaindre à la fin du périple ? JPM nous entraîne là dans une cavalcade étourdissante à travers les siècles et les pays sur plus de 700 pages qui passent comme un rêve. Un livre-monde, en effet. Les protagonistes, pour la plupart inconnus (si l'on excepte un saint, un général sud-américain, un compositeur roumain et le compère de Jerry Lewis) sont d'une variété et d'une richesse humaine impressionnantes. Pas si moche que ça l'humanité, après tout, qu'en dis-tu Houellebecq ?

En fait, pour mener à bien ce voyage, l'auteur s'est mis à deux : le professeur qu'il fut naguère a mobilisé toute son érudition lors de longues fouilles dans les archives, et pour combler les lacunes souvent immenses des documents, l'écrivain qu'il est plus que jamais a pris le relais, «mariant l'imagination à l'exactitude». Si l'on chevauche sans fatigue à leur suite, si l'on se régale tout du long, c'est d'abord que le narrateur narre avec une verve, un entrain, une malice contagieux, virevoltant sans cesse entre le drolatique et l'épique ; c'est aussi et surtout que par-delà son allure de kaléidoscope, l'ensemble de ces destins disparates laisse apparaître une indéniable unité. La première page annonce la couleur :

Nom qui fait signe vers l'homme nu, dénué de grandeur et de mythologie.

Nom prédestiné à la démocratie, faisant ressentir profondément le sens du mot égalité. (...) Poissons de banc dans l'océan des sans-grades, solidaires de tous les anonymes de la planète, nous sommes voués à abhorrer l'idolâtrie, à exécrer la race des seigneurs...

L'auteur s'est pris

à considérer que ce nom, Martin, doté d'une vie propre, dépassait les destins singuliers, que, se déposant sur des corps multiples, il créait entre eux un lien occulte et indéfectible.

Il y a sans doute une part d'humour dans cette assimilation hardie, cette croyance affichée en une «martinitude» (le terme est de l'auteur). Et l'humour, il n'en manque pas, le bougre, et son art de l'auto-dérision, qui affleure ici ou là, n'est pas le moindre charme de ses pages ; mais il y croit un peu tout de même, et nous aussi. Sans doute a-t-il choisi, dans son vivier, les personnages adéquats, ou accentué leur côté martinoïde.

En même temps il a eu de la chance. Celle de pouvoir commencer par le fameux saint : la foi chrétienne de ce Romain lui rappelle celle de ses jeunes années, quand ce brillant étudiant partit prêcher la bonne parole en usine.

Déjà à cette époque ancienne, le IVe siècle, pendant que le Soleil tournait autour de la Terre, on avait voulu tuer le vieil homme en soi, inventer l'homme nouveau.

Ces gars-là d'après 68, que j'ai bien connus, les établis comme on les appelle, oui, c'étaient des saints. JPM ne le dit pas, c'est moi qui m'en charge, bien obligé, puisqu'aucun pape ne viendra les canoniser.

Et à ce propos, notons qu'il y a plusieurs saints dans ce livre, ou plus généralement des personnages animés par une ferveur, un idéal, un besoin de faire le bien extrêmes, et fort peu de crapules. Une belle figure parmi d'autres, le général San Martin, libérateur du Chili, incarnation vivante de cette utopie : un homme de pouvoir sacrifiant celui-ci à ses principes. Ce saint de la politique fut balayé par Bolivar, ce filou.

En refermant Le monde des Martin, donc, on se dit qu'on a rencontré plein de gens bien, l'auteur compris. Et si tout ce qu'il raconte n'est pas gai, son énergie joyeuse est contagieuse. Ça nous change de ce pauvre Houellebecq.

José de San martin traversant les Andes... |

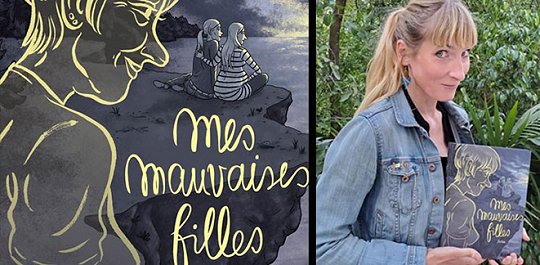

Une BD pour finir, comme ce devrait être la règle tous les mois. La richesse de la production actuelle le justifie.

Mes mauvaises filles, nous dit l'auteure, pseudonommée Zelba, est une histoire vraie, au moins pour l'essentiel. Une femme est à l'hôpital en phase terminale, inconsciente. Elle a toujours souhaité que dans pareil cas on la fasse mourir. Ses deux filles, très liées entre elles et avec elle, passent les derniers jours et les dernières heures avec elle, remuant les souvenirs, s'interrogeant, puis passent à l'acte fatal.

Zelba est l'une des filles. Elle traite ce sujet terrible frontalement, rudement parfois, mais avec une délicatesse et une tendresse immenses. Les dessins sont à l'unisson, et une brève postface expose ce que la loi actuelle, imposée par des principes religieux d'un autre âge, a de stupidement cruel. Combien d'années encore avant qu'on soit libre de mourir dignement ?

Mes mauvaises filles est publié chez Futuropolis, l'éditeur de BD le plus passionnant aujourd'hui.

À gauche l'enfant... |

Encore des gens bien : Yvonne et Roger Hagnauer, instituteurs aux méthodes ultra-modernes, radiés de l'Éducation nationale pour pacifisme, ouvrent à Sèvres en 1941 une école où ils recueillent des orphelins de guerre et aussi — au péril de leur vie — des enfants juifs. Tous ceux qui sont passés par là en gardent un souvenir ébloui. Michel Leclerc a tiré de cette histoire vraie un beau documentaire, Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. (Pingouin, Goéland : leurs pseudos.) À la Libération, tous deux furent persécutés par le Parti communiste qui les traita de collabos. Les saints, une fois de plus, allèrent en enfer.

Pour diverses raisons, nous n'avions pu voir aucun film en décembre ! En janvier, on se rattrape un peu, avec quatre nouveautés : Don't look up d'Adam McKay, qui démolit avec une rage salutaire les politiques et les médias US, et du même coup les nôtres ; Licorice pizza de Paul Thomas Anderson, film fort agréable, sans être tout à fait le chef-d'œuvre annoncé ; Tromperie d'Arnaud Desplechin, d'après un roman de Philip Roth (on peut préférer le premier au second) ; enfin, après ces trois stars, un premier film intelligent et sensible, quoique inutilement violent par moments, Mes frères et moi, de Yohan Manca.

Et puis le chef-d'œuvre tardif de Bergman, Fanny et Alexandre — la version longue et sa lenteur fascinante, sa richesse inouïe, ses moments fulgurants, ses sidérantes apparitions de fantômes. J'avais vu tout cela il y a quarante ans — comment ai-je pu oublier à ce point ces splendeurs ?

Gardé comme dessert Talismans, d'Henry Colomer, dont je parle plus longuement dans le Journal infime de ce mois. Comme dans Le monde des Martin, le film coud ensemble des histoires disparates, mais unies par un lien très fort. L'émotion intense naît des histoires elles-mêmes, mais aussi de la beauté des visages, vus de tout près — la vieillesse est parfois si belle — et de l'image en noir-et-blanc — c'est lui décidément qui fait le mieux parler la lumière. Voilà un film intelligent, sensible, fin, profond, discret, chaleureux, en un mot : colomérien. Penser à ce genre de film peut servir de talisman à beaucoup d'entre nous ; encore faudrait-il que celui-ci puisse être montré en salles, ce qui n'est pas encore gagné...

Les mains de l'historienne Arlette Farge... |

J'aime de plus en plus les chansons. En avoir beaucoup traduit, préparer en ce moment un nouveau recueil de chansons grecques, ça aide à les aimer. Écouté un peu de tout ces derniers temps, dans mes trois domaines linguistiques, français, grec et anglais.

Plaisir de redécouvrir les Beach Boys, californiens chantant le surf, la joie et l'insouciance, entraînés par leur cerveau Brian Wilson dans une aventure musicale stupéfiante, comme soulevés au-dessus d'eux-mêmes, sans rien perdre de leur charme aérien, de leur grâce lumineuse.

Plaisir de retrouver Reina del Cid sur Internet. Cette jeune chanteuse américaine nous offre tous les dimanches matin une chanson, standard ou morceau perso, avec sa copine Sonny Lindgren à la guitare et parfois deux ou trois potes. C'est tourné à la maison ou dans la nature, elles s'aiment bien, elles s'amusent, et il est rare de voir alliés ainsi un talent de pro et une fraîcheur de débutants.

Côté chanson française ? Pierre Philippe est mort. C'était l'un des plus grands paroliers francophones. Il a donné à Jean Guidoni et Juliette leurs chansons les plus fortes et les plus corsées. Une centaine de bijoux en tout, réunis dans un livre, Le rouge et le rose, chez le regretté Christian Pirot. C'était par ailleurs un travailleur de l'image, c'est lui qui (entre autres faits d'armes) a ressuscité L'Atalante de Jean Vigo ! Le départ de cet homme remarquable, ô tristesse, ô colère, est passé inaperçu.

Pierre Philippe. |

En mars, au menu : Musset encore, Artémidore, Kerangal, Mitchell, Sefèris, Ortlieb et Boudou !

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut être indulgent pour l'homme si l'on songe à l'époque à laquelle il fut créé.

Il est plus facile d'en venir à détester quelqu'un parce qu'il se fourre les doigts dans le nez que de l'aimer parce qu'il a créé une symphonie.